Редуценты и детритофаги

Когда растения и животные погибают они НЕ перестают быть биологическими объектами, состоящими из органических соединений. Эти соединения продолжают представлять трофический интерес для других живых организмов и, соответственно, тела погибших становятся ресурсом для других организмов. Конечно, в известном смысле все консументы существуют за счет мертвого материала (зеленый лист в пищеводе становится мертвым, как только начинается переваривание). Однако во многих случаях организм, погибший НЕ в результате хищничества, также продолжает сохранять определенную трофическую ценность для других организмов (например, засохшая трава, опавшая листва, птица, погибшая при столкновении с проводами ЛЭП и др.).

На данном занятии мы будем говорить о редуцентах (к которым относятся бактерии и грибы) и детритофагах, т.е. о животных разных систематических групп, которые потребляют мертвый материал (черви, улитки, мокрицы, млекопитающие, птицы и др.). Совокупность редуцентов и детритофагов называется деструкторами. Деструкторы способны разлагать (разрушать) крупные органические молекулы на составные части. Их основная функция в биоценозе – минерализация органического вещества до простейших соединений: СО2, воды, различных солей и других неорганических соединений. При этом некоторые химические элементы на некоторое время включаются в состав тела организмов деструкторов, а энергия, которая высвобождается при разрушении органического вещества, служит источником их жизни.

Включение неорганических биогенных элементов (фосфора, азота, калия и др.) в состав органического вещества называется фиксацией этих элементов. Она происходит в процессе роста зеленых растений. Но, очевидно, что должен быть и обратный процесс. И он действительно существует. Это – разложение, высвобождение энергии и минерализация химических веществ, т.е. их превращение из органической в неорганическую форму. Разложение – это постепенное разрушение мертвого органического материала до неорганических соединений, которое осуществляется с помощью и физических факторов, и биологических агентов. Последними, т.е. биологическими агентами, и являются деструкторы.

Их основное отличие от растительноядных, плотоядных и паразитов заключается в том, что хищники и паразиты непосредственно влияют на скорость продуцирования своих пищевых ресурсов. Деструкторы НЕ контролируют скорость, с которой их ресурсы становятся доступными или возобновляются. Они полностью зависят от скорости, с которой какой-нибудь иной фактор (старение, болезни, конфликты, обвалы, оползни и др.) обеспечивает их пищевыми ресурсами. Модели, которые имитируют деятельность редуцентов и детритофагов показывают, что их взаимодействия с «донором» (т.е. с их пищей) оказываются весьма устойчивыми, и эта устойчивость НЕ зависит от увеличения видового разнообразия и сложности пищевой цепи, эта устойчивость даже возрастает. Такая ситуация совершенно противоположна взаимоотношения хищник-жертва, которые описываются моделью Лотки-Вольтерры. В отношениях деструкторов с их пищевыми ресурсами НЕТ обратной связи.

Объектами питания деструкторов служат самые разнообразные органы и покровы. В первую очередь это останки растений: отмершие части трав, кустарников и деревьев (включая древесные стволы, ветви, стебли, листья, почечные чешуйки и др.); это тела павших животных, в том числе и остатки трапезы хищников (включая фрагменты их скелетов), а также регулярно возобновляемые органы и покровы: например, плоды и семена растений, личиночные покровы членисоногих, старая кожа змей, волосы млекопитающих, перья, роговые оболочки птиц и млекопитающих, рога млекопитающих и др. Кроме того, у высших растений постоянно разрушаются клетки на корневых чехликах, а клетки корня отмирают по мере прорастания корней сквозь почву. Все эти отмершие образования также становятся добычей деструкторов.

Наконец, экскременты животных, независимо от того выделены ли они детритофагами, фитофагами, истинными хищниками или паразитами, также становятся кормовым ресурсом для деструкторов. Такое разнообразие органических остатков требует и разнообразных механизмов их утилизации.

Всю эту совокупность отмерших органических материалов можно несколько условно назвать термином детрит. Хотя обычно это понятие употребляется в более узких смыслах. Например, к детриту не причисляются трупы погибших животных.

Среди деструкторов выделяют две специализированные группы. Некрофаги – питающиеся в основном погибших трупами животных (грфы, гиены и др.); многие хищники часто используют некрофагию, особенно в условиях сложной кормовой обстановки. Другая специализированная группа – копрофаги – организмы, питающиеся преимущественно экскрементами животных (в основном беспозвоночные, но факультативная копрофагия отмечена и для целого ряда высших позвоночных).

Последовательность и механизмы разложения живых организмов

Первый этап. Очевидно, что в мертвых телах растений и животных ферменты начинают автолиз, расщепляя углеводы и белки до более простых растворимых соединений. Мертвый материал может размываться дождями и или терять минеральные растворимые соединения в водной среде, при этом образуются различные растворы.

Но кроме этого на поверхности, а иногда внутри тел организмов находятся споры грибов и бактерии. Как правило, именно они, т.е. редуценты, наряду с некрофагами, первыми получают доступ к ресурсам. Редуценты стремятся использовать растворимые вещества, в основном аминокислоты и сахара. Именно для грибов и бактерий, т.е. для редуцентов, характерны вспышки обилия на недавно погибших трупах.

Какой вид первым поселится на только что появившемся мертвом материале, во многом зависит от условий среды, а также от случая. Но в некоторых местообитаниях встречаются специализированные организмы, свойства которых повышают их шансы первыми заселить источник органического вещества (например, клейкие споры некоторых грибов).

Второй этап. Он развивается после того, как легкорастворимые соединения уже израсходованы и остаются в основном трудно расщепляемые вещества типа пектинов, целлюлозы, лигнинов и кутинов. Скорость их разложения во многом определяется внешними факторами и требует подключения специализированных редуцентов. Например, грибы, разлагающие древесину можно подразделить на две категории: разрушающих целлюлозу (бурая гниль) и разлагающих лигнин, но не трогающих целлюлозу (белая гниль).

Такая естественная смена одних редуцентов другими позволяет говорить об их закономерных сукцессиях, специфичных для разных типов биоценозов. Следует отметить, что в большинстве случаев разнообразие редуцентов на финальных этапах этих сукцессий (т.е. разложения) обычно ниже, чем на начальных.

В природе различные типы редуцентов (грибов и бактерий) обычно действуют одновременно, образуя сложные комплексы. Однако даже они оказываются не особенно эффективными против прочных клеточных стенок. Процесс их разрушения ускоряется, если редуценты попадают внутрь разлагаемого организма. Или если наиболее твердые структуры «взламываются» и измельчаются детритофагами.

Третий этап. Появление на погибшем организме грибов и бактерий привлекает хищников, питающихся этими редуцентами, как мелких (амебы, почвенные нематоды и др.), так и более крупных (жуков, муравьев, термитов и др.). При этом, чем крупнее животное, тем меньше оно способно различать собственно детрит и питающуюся на ней микрофлору. Фактически, большинство детритоядных животных, участвующих в разложении органики, относятся к всеядным консументам, потребляющим как сам детрит, так и связанных с ним редуцентов, т.е. микрофлору.

Очевидно, что выделение этих трех этапов очень условно, и во множестве случаев все они сливаются в один трудно делимый процесс разложения органики.

Если вспомнить, что для эволюции характерны гибкость и разнообразие направлений, то представляется удивительным малое количество животных форм, способных синтезировать ферменты для разрушения целлюлозы. Есть мнение, что целлюлоза стала основным строительным материалом растений как средство защиты от фитофагов, которые редко могут ее переваривать без посторонней помощи. Но если у микроорганизмов появилась возможность перерабатывать целлюлозу, то почему она не возникла у животных? Возможно потому, что животные испытывают дефицит биогенных элементов (азота, фосфора), но вполне обеспечены энергией. Это заставляет животных перерабатывать большие объемы органической массы, что бы извлечь из него достаточно питательных веществ. Не исключено, что если бы переработка целлюлозы была бы обычным средством получения животными энергии, то это создало бы проблемы избытка этой энергии. Вспомните, например, мощь кабана, носорогов или слонов.

Конечно, не всякий растительный детрит создает для детритофагов трудности с перевариванием. Опавшие плоды, например, используются многими животными (насекомыми, птицами, млекопитающими). Но, как и любой детрит, гниющие плоды несут на себе микрофлору, т.е. редуцентов.

Взаимодействие редуцентов и детритофагов

Следует подчеркнуть сложность разграничения деятельности редуцентов и детритофагов, т.к. жизнедеятельность этих организмов тесно связана, и связи эти совсем не простые. Так, присутствие ракообразных-детритофагов может улучшать дыхание редуцентов и повышать для них доступность разных частей детрита. Не редко детритофаги стимулируют рост бактерий, но подавляют рост грибов. Личинки мясных мух, проделывая ходы в трупе животного, повышают его доступность для микроорганизмов (хотя бы механически) и улучшают их аэрации. Напомню также, что процесс разложения проглоченного жвачным животным зеленого листа происходит в основном за счет деятельности микроорганизмов в рубце жвачного, и мог бы вполне рассматриваться как самая начальная стадия разложения мертвого материала микроорганизмами. Сходным образом большинство детритофагов, не имеющих собственных ферментов для переработки «прочных» веществ (типа целлюлозы), получают их от микроскопических растений или от простейших, которые связанны с разлагающимися детритом. В этом случае экологи говорят о «наружном рубце». Под этим термином понимают муталистическую трофическую систему между редуцентами и детритофагами. Пример симбиоза между ними – некоторые тараканы и термиты, у которых разложение полисахаридов происходит за счет бактерий и простейших.

Феномен «наружного рубца», т.е. предварительной обработки пищи (детрита) экзогенной микрофлорой можно найти у ногофхвосток, жуков, муравье и др. При этом данные беспозвоночные нередко частично поедают переваренный редуцентами растительный детрит ВМЕСТЕ с живущими на нем бактериями и грибами. В этом случае они получают много энергии благодаря именно усвоению микрофлоры.

Не следует также считать, что редуценты способствуют только выделению углерода и минерализации останков. Результатом роста этих микроорганизмов является накопление побочных продуктов, в том числе фосфора, кальция, целлюлозы, полисахаридов. При этом редуценты сами могут разлагаться, обогащая биоценоз своими останками.

Наземные и водные детритофаги

Наземные беспозвоночные детритофаги относятся к самым разным систематическим группам. Их микрофауна представлена простейшими, нематодами и коловратками. К основным группам мезофауны относятся клещи, ногохвостки, энхитреиды. Макро и мегафауна включает мокриц, многоножек, муравьев, дождевых червей, улиток, слизней, а также личинок некоторых мух и жуков. Благодаря своей активности они способны существенно перераспределять массу детрита. При этом следует особо подчеркнуть роль дождевых червей, которые способны сформировать новый, почти 20-сантиметровый слой почвы всего за 30 лет, вынося при этом на поверхность до 50 тонн органики/га. Своими ходами они также разрыхляют почву и способствуют ее аэрации. В этой связи вызывает тревогу деятельность, так или иначе способствующая депопуляции дождевых червей, включая деятельность муниципальных московских властей в скверах и парках.

В водных экосистемах детритофагов подразделяют по функциональной деятельности, выделяя размельчителей, собирателей-фильтраторов, соскребателей и др. Другой спецификой акваценозов является отсутствие среди детритофагов специализированных копрофагов (экскременты в воде быстро разрушаются), а также некрофагов (большинство водных животных всеядны и с удовольствием поедают трупы).

Некоторые биоценозы почти полностью состоят из детритофагов: почвенная подстилка, затененные ручьи, глубокие слои океана, разнообразные пещеры. Т.е. в основном те места, в которых ограничено поступление солнечного света, и основной объем органического вещества появляется за счет транспортировки со стороны. В других биоценозах численность детритофагов может быть гораздо ниже, чем фитофагов, хищников и паразитов, но в некотором количестве они присутствуют всегда. Все виды детритофагов используют в пищу более одной категории корма и большинство из них имеют удивительно широкий кормовой спектр. Во многих случаях важную роль в их питании играет повторное использование экскрементов: экскременты детритофагов сначала ферментируются редуцентами, после чего поедаются детритофагами, а остатки этой пищи добираются редуцентами.

Копрофагаия

Очевидно, что фекальные массы животных с разными пищеварительными системами не одинаковы. Хищники усваивают 80% поедаемой массы корма и даже боле, поэтом их помет представляет скудный источник питания. Их экскременты содержат только плохо перевариваемые компоненты. Кроме того, по численности хищников гораздо меньше, чем фитофагов. Поэтому их помет встречается относительно редко, что не способствует появлению специализирующихся на нем детритофагов.

Напротив, помет фитофагов содержит значительное количество органического вещества и в природе распространен достаточно широко, чтобы поддержать свою собственную фауну, состоящую как из случайных посетителей, так и из специализированных копрофагов. В саванне, к последним, например, относятся несколько видов жуков-навозников, специализированных на помете слонов. В сезон дождей они способны полностью утилизировать кучу помета менее чем за 24 часа. Но такая же куча, оставленная слоном в сухой сезон, может пролежать боле двух лет. Среди копрофагов копытных можно обнаружить дождевых червей, жуков, мух и ряд других беспозвоночных.

С пометом крупного рогатого скота в Австралии связана необычная и весьма любопытная с точки зрения экологии проблема. За последние 200 лет поголовье коров на континенте выросла с 7и до 30 млн. голов. Однако до его заселения европейцами самыми крупным фитофагами были сумчатые – кенгуру. Местные детрито- и копрофаги, имевшие дело с сухим и волокнистым пометом этих животных, не смогли справиться с коровьим пометом, который в огромных количествах накапливался на полях в не переработанной форме. Таким образом, многие пастбища были утрачены, что привело к колоссальному экономическому ущербу. Проблему удалось решить с помощью интродукции африканских жуков-навозников.

Некрофагия

По химическому составу пища организмов, питающихся трупами, существенно отличается от пищи других детритофагов, и это различие отражается на наборе пищеварительных ферментов. Ферментный комплекс в основном такой же, как у хищных животных, и многие виды хищников являются оппортунистами-некрофагами.

Как и во всех перечисленных выше случаях деструкции органики, существенную роль в утилизации трупов животных играют редуценты – бактерии и грибы. Однако в этом их нередко опережают некрофаги. Их список специфичен для разных природных зон.

В умеренных широтах скорость, с которой трупы утилизируются редуцентами выше в теплое время года, зимой их активность подавлена. В холодное время года трупы могут накапливаться, но весной они поедаются некрофагами. Трупы, которые не обнаружены некрофагами, становятся доступными для редуцентов и беспозвоночных (например, мух), относительное участие которых определяется условиями среды. В Англии летом личинки мух потребляют до 80% трупов мелких млекопитающих. Мумификация трупов, которая происходит в сухой сезон в тропиках, оказывается сходной с зимней мумификацией, которая наблюдается в северных широтах.

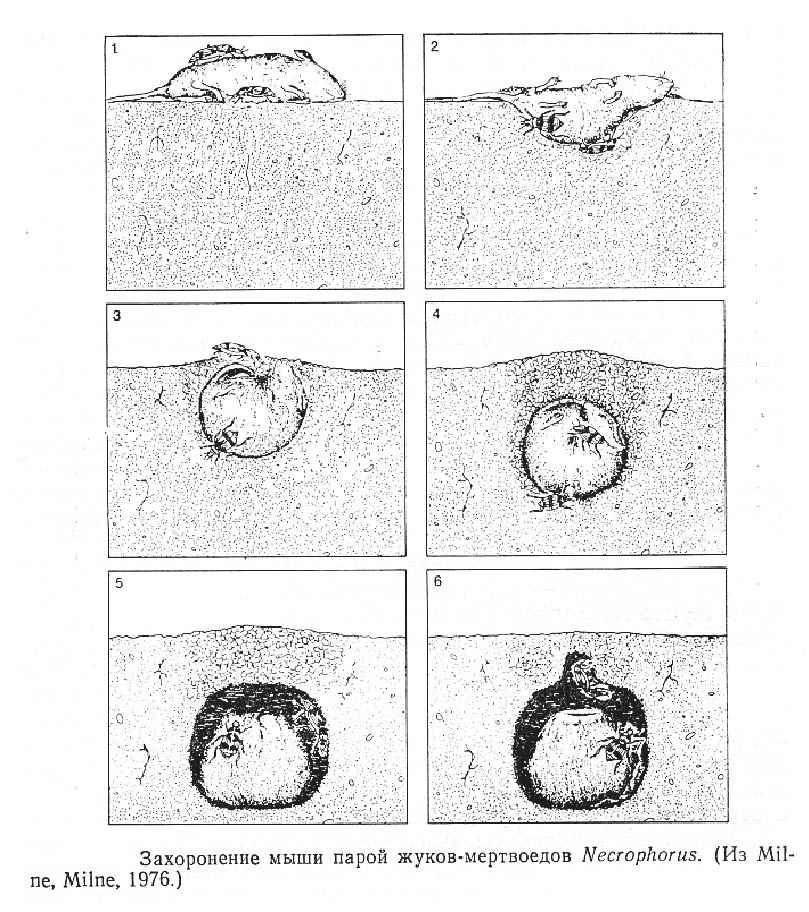

Отдельные части тела животных особенно устойчивы к разложению. Их утилизацией обычно занимаются специализированные деструкторы. Например, личинки падальных мух специалисты по разложению сухожилий и мягких костей, некоторые бабочки и жуки – по разложению шерсти и перьев, на рогах и перьях специализируются некоторые грибы. Специалистами по переработке мелких млекопитающих являются жуки-мертвоеды: они погребают трупы, закапывая их в землю (рис. 1).

Рисунок 1.

По составу и активности сообщества деструкторов столь же или даже более разнообразны, чем любые сообщества организмов, которые изучаются экологами. Однако обобщить данные по этой группе очень трудно из-за предельно широкого диапазона условий, в которых протекает их жизнь. Более или менее очевидными представляются лишь следующие заключения.

Плотность популяций и уровень активности деструкторов обычно низкий при: низкой температуре, плохой аэрации, слабой увлажненности, кислой или щелочной среде, а также в почвах с плотной непористой структурой (последнее затрудняет передвижения деструкторов).

Активность микрофлоры и детритофагов тесно взаимосвязана, обычно они действуют совместно. Оценивать индивидуальную роль каждой их этих групп трудно и не всегда разумно.

Многие деструкторы являются специалистами. Разрушение органики происходит в результате совместных усилий организмов, которые сильно различаются по строению и характеру питания.

Отдельные части органического вещества могут в процессе разложения несколько раз совершать своеобразный круговорот, последовательно проходя через пищевые тракты и экскременты разных организмов.

Деструкторы высвобождают из мертвой органики такие биогенные элементы как фосфор и азот. Скорость этого высвобождения определяет скорости их поступления к растениям или выноса за пределы экосистемы.

Многие ресурсы во времени и пространстве распределены неравномерно, и начало их использования часто оказывается случайным. Поэтому каждый изолированный фрагмент детрита может демонстрировать собственную флору и фауну (как изолированный остров), типичную, однако для данного биома.

Деструкторы порой бывают не в состоянии полностью утилизировать все потенциальные ресурсы, что приводит к образованию органических полезных ископаемых: например, угля или торфа.