- •1.1. Тепловое окружение и условия комфорта для человека в помещении

- •1.2. Микроклимат помещения и системы его обеспечения

- •2.1. Тепловой баланс помещения

- •2.2. Потери теплоты через ограждения помещений

- •2.3. Расход теплоты на нагревание инфильтрирующегося воздуха через ограждающие конструкции помещений.

- •2.4. Удельная тепловая характеристика

- •2.5. Годовые затраты теплоты на отопление

- •3.1. Классификация систем отопления

- •4.1. Основные виды, характеристики и область применения систем отопления

- •4.2. Выбор системы отопления

- •3) Здания плавательных бассейнов, вокзалов, аэропортов;

- •4) Здания производственные и сельскохозяйственные при непрерывном технологическом процессе.

- •5.1. Классификация и материал теплопроводов

- •5.2. Размещение теплопроводов в здании

- •5.3. Присоединение теплопроводов к отопительным приборам

- •5.4. Размещение запорно-регулирующей арматуры

- •5.5. Удаление воздуха из системы отопления

- •239,1 И 13,5—парциальное давление воздуха соответственно при абсолютном повышенном (323,7 кПа) и атмосферном (98,1 кПа) давлении.

- •15 С краном) для выпуска воздуха; 4 - муфта д 15 для воздуховыпускной трубы; 5 - муфта Ду15 с пробкой для выпуска грязи

- •6 .1. Тепловой пункт системы водяного отопления

- •6.2. Циркуляционный насос системы водяного отопления

- •6.3. Смесительная установка системы водяного отопления

- •7.1 Расширительный бак системы водяного отопления

- •8.1. Изменение давления при движении воды в трубах

- •8.2. Динамика давления в системе водяного отопления

- •1. Динамика давления в системе отопления с расширительным баком

- •3. Динамика давления в системе отопления без расширительного бака

- •9.1 Естественное циркуляционное давление

- •9.2 Расчет естественного циркуляционного давления в системе водяного отопления

- •1. Вертикальные однотрубные системы отопления

- •2. Вертикальные двухтрубные системы отопления

- •3. Горизонтальные однотрубные системы отопления

- •9.3 Расчетное циркуляционное давление в насосной системе водяного отопления

- •Лекция 10

- •10.1. Основные положения гидравлического расчета системы водяного отопления

- •10.2 Способы гидравлического расчета системы водяного отопления

- •11.1. Виды и характеристики нагревательных приборов

- •11.1 Основные типы чугунных радиаторов

- •11.1 Основные типы чугунных радиаторов4

- •11.2 Размещение нагревательных приборов

- •11.3. Расчет числа элементов нагРеАтЕлЬных приборов

- •11.4. Регулирование теплоотдачи

- •Лекция 12

- •12.1. Присоединение систем отопления к наружным тепловым сетям

- •12.2. Системы отопления высотных зданИй

- •13.1. Современже системы отопления. Схемы. Оценка

- •14.1 Общие сведения и понятия гидравлической и тепловой устойчивости водяных систем отопления

- •15. 2 Горизонтальная устойчивость водяной системы отопления

- •15. 3. Вертикальная устойчивость водяной системы отопления

- •16.1 Система парового отопления

- •16.2 Схемы и устройство системы парового отопления

- •16.3 Оборудование системы парового отопления

- •16.4 Системы вакуум-парового и субатмосферкого отопления

- •16.5. Выбор начального давления пара в системе

- •16.6 Гидравлический расчет паропроводов низкого давления

- •16.8 Гидравлический расчет конденсетопроводов

- •16.9 Система пароводяного отопления

- •17.1 Система воздушного отопления

- •1) Нагретый воздух, попадая в обогреваемое помещение, смешивается с окружающим воздухом и охлаждается до температуры этого воздуха;

- •2) Нагретый воздух не попадает в обогреваемое помещение, а перемещается в окружающих помещение каналах, нагревая их стенки.

- •17.2 Схемы системы воздушного отопления

- •17.3 Количество и температура воздуха для отопления

- •17.4 Местное воздушное отопление

- •1) Рециркуляционные отопительные агрегаты с. Механическим побуждением движения воздуха (рис. 17.1, a);

- •3) Рециркуляционные воздухонагреватели с естественным движением воздуха (рис. 1?.1, б).

- •17.5 Отопительные агрегаты

- •18.1. Система панельно-лучистого отопления

- •18.2 Температурная обстановка в помещении при панельно-лучистом отоплении

- •18.3 Конструкция отопительных панелей

- •2) Подвесные и приставные, изготовленные отдельно и смонтированные рядом, в специальных нишах строительных конструкций или под ними.

- •18.4 Описание бетонных отопительных панелей

- •18.5 Теплоносители и схемы системы панельного отопления

- •18.6 Особенности проектирования системы панельного отопления

- •Лекция 19 Особенности современных систем отопления запорно-регулируюшая арматура Общие сведения

- •3.2. Терморегуляторы

- •3.2.1. Конструкции и установка

- •3.2.2. Характеристики терморегуляторов

- •3.2.2.1. Механические характеристики

- •3.2.2.2. Рабочие характеристики

- •3.2.3, Технические данные терморегуляторов

- •3.2.4. Авторитеты терморегулятора

- •3.2.4.1. Внутренний авторитет терморегулятора

- •3.2.4.2. Внешний авторитет терморегулятора

- •3.2.4.3. Общий авторитет терморегулятора

- •С. 21. Схемы к определению внешнего авторитета терморегуляторов:

- •1. Внутренний авторитет терморегулятора

- •2, Внешний авторитет терморегулятора

- •Проектный диапазон потерь давления на терморегуляторе

- •3.2.5. Выбор терморегуляторов

- •Определение гидравлических характеристик терморегулятора следует осуществлять согласно предоставляемым производителем диаграммам.

- •Зона пропорциональности не должна превышать 2Ки быть ниже 1к. Выбор осуществляют при 2к.

- •Использование настроек терморегуляторов от 1 до 2 в гидравлически зависимых от тепловой сети системах отопления и несоответствующем качестве теплоносителя является нежелательным.

- •6. Мембранные расширительные баки

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Выбор

- •А с учетом резервной емкости —

- •7. Фильтры

- •8. Автоматитческие воздухоотводчики

- •9. Трубы и фитинги

- •Геометрические характеристики труб

5.2. Размещение теплопроводов в здании

Прокладка труб в помещениях может быть открытой и скрытой. В основном применяют открытую прокладку как более простую и дешевую. Поверхность труб нагрета, и теплоотдачу труб принимают в расчет при определении площади отопительных приборов.

По технологическим, гигиеническим или архитектурно-планировочным требованиям прокладка труб может быть скрытой: магистрали переносят в технические помещения (подвальные, чердачные и т. п.), стояки и подводки к отопительным приборам размещают в специально предусмотренных шахтах и бороздах (штробах) в строительных конструкциях или встраивают (замоноличивают) в них. При этом в местах расположения разборных соединений и арматуры устраивают лючки. Теплоотдача в помещение труб, проложенных в глухих бороздах стен, значительно меньше (примерно вдвое) теплоотдачи открытых теплопроводов. Встроенные (как правило, в заводских условиях) подводка или стояк играют роль бетонного отопительного прибора с одиночным греющим элементом и односторонней (в наружной стене) или двусторонней (во внутренней стене, в полу или в перекрытии) теплоотдачей.

При прокладке теплопроводов учитывают предстоящее изменение длины труб в процессе эксплуатации системы отопления. Эксплуатация проходит при изменяющейся температуре теплоносителя (выше 35 °С) и трубы удлиняются по сравнению с монтажной их длиной в большей или меньшей стегни.

Температурное удлинение нагреваемой трубы — приращение ее длины ∆, м, определяется по формуле

∆tт-tн , (5.1)

где о — коэффициент линейного расширения материала трубы (для мягкой стали при температуре до 150 °С близок к 1,2-Ю-6); ^ — температура теплопровода, близкая к температуре теплоносителя, CC (при расчетах учитывают наивысшую температуру); <g—температура окружающего воздуха в период производства монтажных работ, °С; / — длина теплопровода, м.

Монтаж труб осуществляют в «коробке» строящегося здания при температуре наружного воздуха, близкой в весенне-осенний период к +5 °С. В зимний период при временном обогревании помещений для удобства отделочных и монтажных работ в строящемся здании поддерживают временными средствами температуру также около +5°С.

Если считать tн=5°С, то формула (5.1) для стальной трубы (приращение длины ∆, мм) может быть представлена в виде

∆=1,2·10-2(tт – 5) , (5.2)

удобном для ориентировочных расчетов.

Можно установить, что 1м подающей стальной трубы предельно удлиняется при низкотемпературной воде приблизительно на 1мм, обратной трубы — на 0,8мм, а при высокотемпературной воде удлинение каждого метра трубы доходит до 1,75мм.

Таким образом, при размещении теплопроводов, особенно при перемещении по ним высокотемпературного теплоносителя, необходимо предусматривать компенсацию усилий, возникающих при удлинении подводок, стояков и магистралей.

Размещение подводки — соединительной трубы между стояком или горизонтальной ветвью и прибором — зависит от вида отопительного прибора и положения труб в системе отопления.

Д ля

большинства приборов подающую подводку,

по которой подается горячая вода или

пар, и обратную подводку, по которой

охлажденная вода или конденсат отводятся

из приборов, прокладывают горизонтально

(при длине до 500мм) или с некоторым уклоном

(5—10 мм на всю длину). Эти подводки в

зависимости от положения

ля

большинства приборов подающую подводку,

по которой подается горячая вода или

пар, и обратную подводку, по которой

охлажденная вода или конденсат отводятся

из приборов, прокладывают горизонтально

(при длине до 500мм) или с некоторым уклоном

(5—10 мм на всю длину). Эти подводки в

зависимости от положения

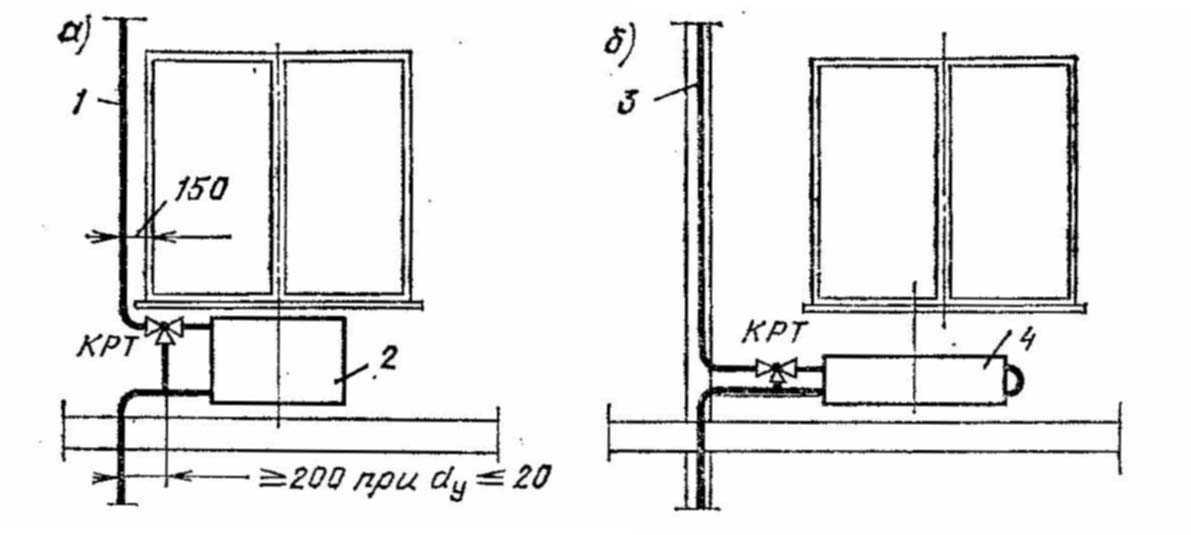

Рис. 5.3. Этажестояки вертикальной однотрубной системы водяного отопления с трехходовыми кранами у приборов

а - с приоконным размещением стояка и радиатором (вертикальные оси окна и радиатора совпадают); б - с эамоноличенным стояком и конвектором (конвектор смещен к стояку от вертикальной оси окна); l – приоконный стояк; 2 — радиатор; 3 - замоноличенный стояк; 4 — конвектор

продольной оси прибора по отношению к оси труб могут быть прямыми и с отступом, называемым «уткой». Предпочтение отдают прямой прокладке подводок, так как утки осложняют заготовку и монтаж труб, увеличивают гидравлическое сопротивление подводок.

Для унификации деталей подводок и стояков, как известно, используют односторонние горизонтальные подводки постоянной длины (например, 370мм) независимо от ширины простенка в здании. При этом стояк однотрубной системы размещают на расстоянии 150мм от откоса оконного проема, а не по оси простенка как при двусторонних подводках. Особенно широко применяют унифицированные приборные узлы в жилых домах, гостиницах, общежитиях, во вспомогательных зданиях предприятий, где приборы для уменьшения длины подводок допустимо смещать от вертикальной оси оконных проемов по направлению к стояку (рис. 5.3).

Для некоторых отопительных приборов (например, конвекторов напольного типа) подводки могут прокладываться снизу вверх с изгибом.

Компенсацию удлинения труб в горизонтальных ветвях однотрубных систем предусматривают путем изгиба подводок (добавления уток) с тем, чтобы напряжение на изгиб в отводах труб не превышало 80 МПа; в ветвях между каждыми пятью-шестью приборами вставляют П-образные компенсаторы, которые рационально размещать в местах пересечения разводящей трубой внутренних стен и перегородок помещений.

В вертикальных системах отопления подводки к приборам в большинстве случаев выполняют напрямую, однако в высоких зданиях делают специальный изгиб подводок к приборам для обеспечения беспрепятственного перемещения труб стояка при удлинении.

При длинных гладкотрубных приборах, а также при последовательной установке нескольких приборов другого типа (например, «на сцепке») необходим также специальный изгиб подводок для компенсации температурного удлинения приборов и труб. Неполная компенсация удлинения труб приводит при эксплуатации системы к возникновению течи в резьбовых соединениях, а иногда даже к излому труб и арматуры.

Размещение стояков — соединительных труб между магистралями и подводками — зависит от положения магистралей и размещения подводок к отопительным приборам. Обязательным является обособление стояков для отопления лестничных клеток, а также расположение стояков в наружных углах помещений. При размещении остальных стояков исходят из необходимости сокращать их число, длину и диаметр труб для экономии металла.

Кроме того, конструкция стояков должна способствовать унификации деталей для индустриализации процесса заготовки и уменьшения трудоемкости монтажа системы отопления.

Задача размещения стояков неотделима от выбора вида системы отопления для конкретного здания. В общем однотрубные системы при выполнении перечисленных рекомендаций имеют преимущество перед двухтрубными.

Стояки, как и отопительные приборы, располагают преимущественно у наружных стен открыто (на расстоянии 35мм от поверхности стен до оси труб D у 32мм) либо скрыто в бороздах стен или массиве стен и перегородок (см. рис. 5.3, б). При скрытой прокладке теплопроводов в наружных стенах теплопотери больше, чем при открытой прокладке, поэтому обычно принимаются меры для уменьшения теплопотерь.

Двухтрубные стояки размещают на расстоянии 80мм между осями труб, причем подающие стояки располагают справа (при взгляде из помещения). В местах пересечения стояков и подводок огибающие скобы устраивают на стояках (а не на подводках), причем изгиб обращают в сторону помещения.

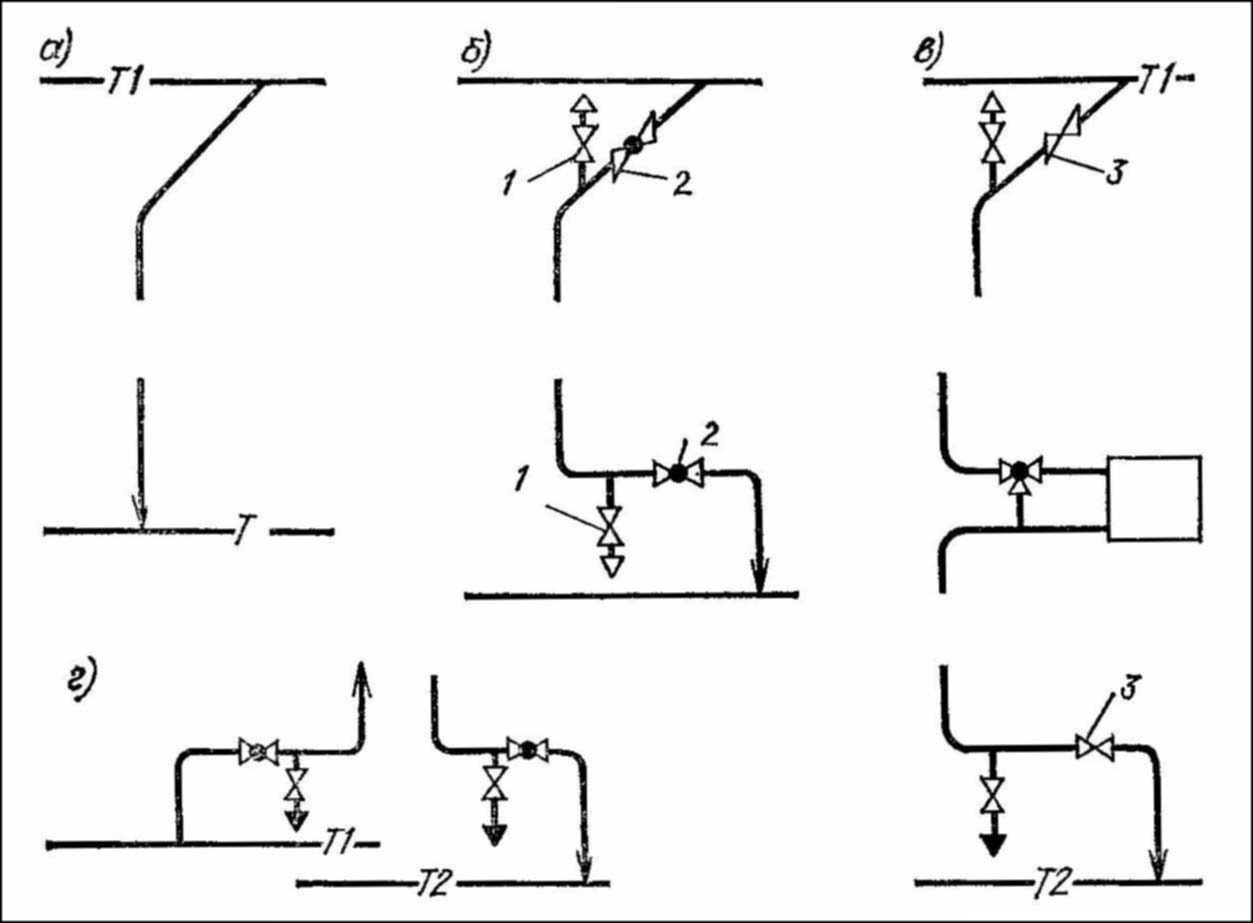

Компенсация удлинения стояков в малоэтажных зданиях обеспечивается естественными их изгибами в местах присоединения к подающим магистралям (рис. 5.4, а). В более высоких 4—7-этажных зданиях однотрубные стояки изгибают не только в местах присоединения к подающей, но и к обратной магистрали (рис. 5.4, б, г).

В зданиях, имеющих более семи этажей, таких изгибов труб недостаточно и для компенсации удлинения средней части стояков применяют дополнительные изгибы труб с относом отопительных приборов от оси стояка (рис. 5.4, б). Иногда используют П-образные компенсаторы, и тогда трубы между компенсаторами в отдельных точках закрепляют — устанавливают неподвижные опоры. Для компенсации удлинения каждого этажестояка в однотрубных системах используют изгибы труб с «плечом» при низкотемпературной воде не менее 200мм (см. рис. 5.3, а).

В местах пересечения междуэтажных перекрытий трубы заключают в гильзы для обеспечения свободного их движения.

Горизонтальные однотрубные ветви — распределительные поэтажные трубы систем водяного отопления, промежуточные между стояками и подводками,— размещают под отопительными приборами у пола на таком же расстоянии от поверхности стен, как и стояки, и без уклона, если обеспечена скорость движения воды в них более 0,25 м/с. Возможна также прокладка горизонтальных поэтажных ветвей под окнами выше отопительных приборов. При этом нет необходимости устанавливать воздуховыпускные краны на приборах, однако усложняется опорожнение приборов и системы.

Размещение магистрали — соединительной трубы между местным тепловым пунктом и стояками — зависит от назначения и ширины здания, вида принятой системы отопления.

Р ис.

5.4. Схемы присоединения стояков к

магистралям систем водяного отопления

двух-трехэтажных (а), четырех-семиэтажных

при верхней разводке (б) и нижней разводке

(а), восьмиэтажных и более высоких (в)

зданий

ис.

5.4. Схемы присоединения стояков к

магистралям систем водяного отопления

двух-трехэтажных (а), четырех-семиэтажных

при верхней разводке (б) и нижней разводке

(а), восьмиэтажных и более высоких (в)

зданий

1 — спускной кран (внизу — со штуцером); 2 — запорный кран; 3 — запорный вентиль

В производственных зданиях магистрали целесообразно прокладывать в пределах рабочих помещений (если этому не препятствует технология производства) — по стенам, колоннам под потолком, в средней зоне или у пола. В необходимых по технологии и конструкции здания случаях магистрали выносят в технические этажи и подпольные каналы.

В малоэтажных производственных зданиях рационально применять горизонтальную однотрубную систему водяного отопления (обычную или бифилярную), когда в одной ветви совмещаются функции не только подводки и стояка, но и магистрали.

В гражданских зданиях шириной до 9м магистрали можно прокладывать вдоль их продольной оси (если не предусматривается пофасадное регулирование работы системы): одна магистраль для стояков у противоположных сторон узкого здания не вызывает перерасхода труб при соединении ее с каждым стояком (рис. 5.5, а). Так же размещают магистрали при стояках, находящихся у внутренних стен здания. В гражданских зданиях шириной более 9м рационально использовать две разводящие магистрали — вдоль каждой фасадной стены. При этом не только сокращается протяженность труб, но и становится возможным эксплуатационное регулирование теплоподачи отдельно для каждой стороны здания — пофасадное регулирование (рис. 5.5, б).

Магистрали систем отопления гражданских зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий размещают, как правило, в чердачных и технических помещениях. В чердачных помещениях магистрали подвешивают на расстоянии 1—1,5 м от наружных стен (рис. 5.5, б, в) для удобства монтажа и ремонта, а также для обеспечения при изгибе стояков естественной компенсации их удлинения. В подвальных помещениях, в технических этажах и подпольях, а также рабочих помещениях магистрали для экономии места укрепляют на стенах (см. рис. 5.5). В северной строительно-климатической зоне прокладка магистралей в чердачных помещениях и проветриваемых подпольях зданий не допускается.

Рис. 5.5. Размещение магистралей систем отопления в чердачных (слева), подвальных и технических (справа) помещениях зданий шириной 9м (а), шириной более 9м при тупиковом (б) и попутном (в) движении теплоносителя в трубах

При проектировании систем отопления многоэтажных жилых домов (девять этажей и более), состоящих из одинаковых повторяющихся секций, применяют посекционную разводку магистралей с тупиковым движением в них теплоносителя. В рядовых и торцевых секциях создают самостоятельные системы отопления, что обеспечивает унификацию трубных заготовок не только стояков, но и магистралей. Это особенно важно для индустриализации заготовительных работ и упрощает повторное проектирование при массовом блок-секционном строительстве зданий. Однако при этом увеличиваются число тепловых пунктов и длина транзитных магистралей, затрудняется пофасадное регулирование. От слишком мелкого деления систем отказываются при автоматизации их работы.

В гражданских зданиях повышенной этажности (особенно в высотных) магистрали систем отопления размещают вместе с инженерным оборудованием других видов на специальных технических этажах.

При размещении магистралей требуется обеспечивать свободный доступ к ним для осмотра, ремонта и замены в процессе эксплуатации систем отопления, а также компенсацию температурных деформаций.

Компенсация удлинения магистралей выполняется, прежде всего, естественными их изгибами, связанными с планировкой здания, и только прямые магистрали значительной длины, особенно при высокотемпературном теплоносителе, снабжают П-образными компенсаторами. При проектировании компенсаторов неподвижные опоры размещают таким образом, чтобы тепловое удлинение участков магистралей между опорами не превышало 50мм. Расстояние между промежуточными подвижными опорами выбирают исходя из предельного напряжения на изгиб 25 МПа, возникающего в металле трубы при просадке одной из опор.

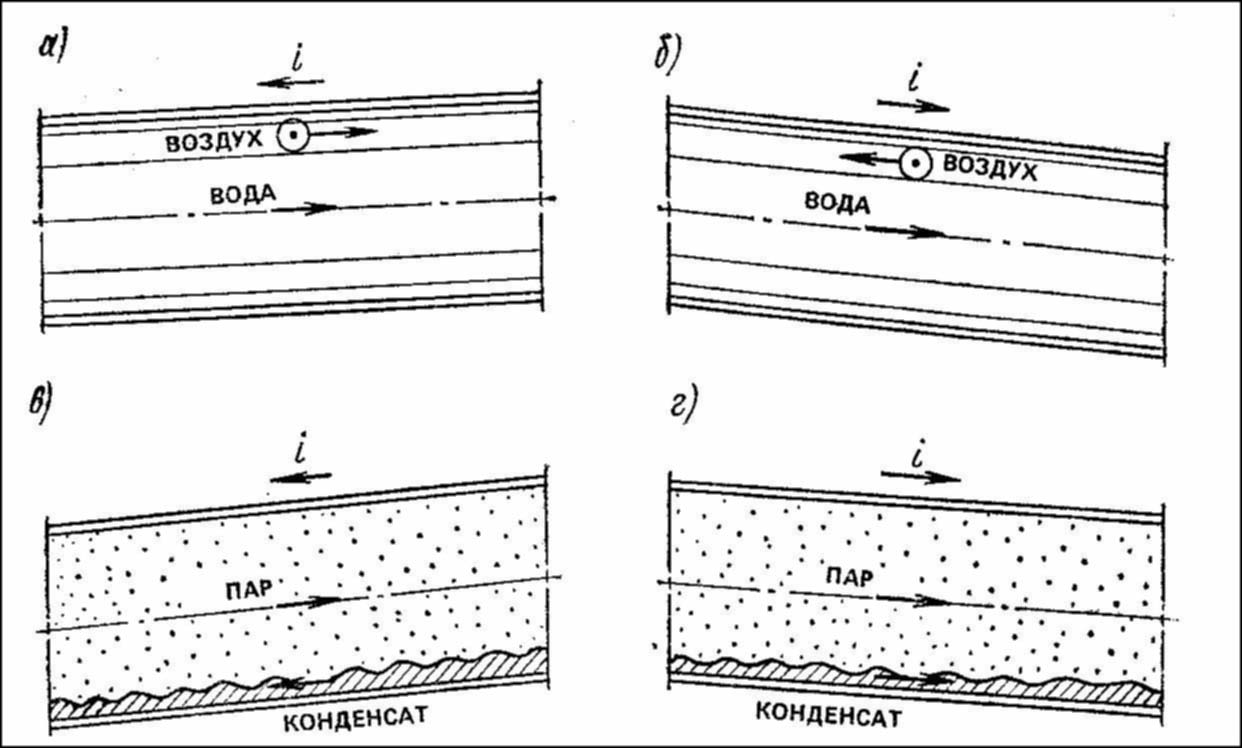

Уклон теплопроводов. Магистрали систем водяного и парового отопления редко прокладывают строго горизонтально — только в тех случаях, когда это необходимо по местным условиям, обеспечивая повышенную скорость движения теплоносителя. Как правило, трубы монтируют с отклонением от горизонтали — уклоном.

В системах водяного отопления уклон горизонтальных магистралей необходим для отвода в процессе эксплуатации скоплений воздуха (в верхней части систем), а также для самотечного спуска воды из труб (в нижней их части).

Строго горизонтальная прокладка магистралей Dy >50 мм, как и ветвей горизонтальных систем, допустима при скорости движения воды более 0,25 м/с (для уноса скоплений воздуха).

Магистрали верхней разводки рекомендуется монтировать с уклоном против направления движения воды (рис. 5.6, б) для того, чтобы использовать подъемную силу совместно с силой течения воды для удаления воздуха. В гравитационных системах допускается прокладка магистралей с уклоном по движению воды (рис. 5.6, б). Подобная прокладка в насосных системах возможна только при значительном уклоне труб, когда подъемная сила, действующая на пузырьки воздуха, будет преобладать над силой сопротивления всплыванию.

Нижние магистрали всегда прокладывают с уклоном в сторону теплового пункта здания, где при опорожнении системы вода спускается в канализацию. При этом, если магистралей две (подающая и обратная), то рационально для удобства крепления при монтаже придавать им уклон в одном и том же направлении.

В системах парового отопления уклон горизонтальных магистралей необходим для самотечного удаления конденсата как при эксплуатации, так и при опорожнении систем.

Паропроводы рекомендуется прокладывать с уклоном по направлению движения пара для обеспечения самотечного движения попутного конденсата, образующегося вследствие теплопотерь через стенки труб (рис. 5.6, г). Встречное движение пара и конденсата в одной и той же трубе сопровождается шумом и гидравлическими ударами. Поэтому уклон паропроводов против направления движения пара (рис. 5.6, в) нежелателен и допустим в исключительных случаях.

Самотечные конденсатопроводы, естественно, имеют уклон в сторону стока конденсата. Напорным конденсатопроводам уклон придается в произвольном направлении лишь для спуска конденсата при опорожнении труб.

Р екомендуемый

нормальный уклон магистралей: водяных

в насосных системах, паровых и напорных

конденсатных 0,003 (3мм на 1м длины труб),

хотя в необходимом случае уклон может

быть уменьшен до 0,002. Минимальный уклон

водяных подающих магистралей гравитационных

систем, самотечных конденсатных

магистралей 0,005, паропроводов, имеющих

уклон против движения пара, 0,006, водяных

магистралей верхней разводки насосных

систем с уклоном по движению воды 0,01

(10 мм/м).

екомендуемый

нормальный уклон магистралей: водяных

в насосных системах, паровых и напорных

конденсатных 0,003 (3мм на 1м длины труб),

хотя в необходимом случае уклон может

быть уменьшен до 0,002. Минимальный уклон

водяных подающих магистралей гравитационных

систем, самотечных конденсатных

магистралей 0,005, паропроводов, имеющих

уклон против движения пара, 0,006, водяных

магистралей верхней разводки насосных

систем с уклоном по движению воды 0,01

(10 мм/м).

Рис 5.6. Направление движения теплоносителя и уклон труб в системах отопления

а и б — рекомендуемые и допустимые для водяных магистралей верхней разводки г и в — рекомендуемые и допустимые для паропроводов