- •1.1. Тепловое окружение и условия комфорта для человека в помещении

- •1.2. Микроклимат помещения и системы его обеспечения

- •2.1. Тепловой баланс помещения

- •2.2. Потери теплоты через ограждения помещений

- •2.3. Расход теплоты на нагревание инфильтрирующегося воздуха через ограждающие конструкции помещений.

- •2.4. Удельная тепловая характеристика

- •2.5. Годовые затраты теплоты на отопление

- •3.1. Классификация систем отопления

- •4.1. Основные виды, характеристики и область применения систем отопления

- •4.2. Выбор системы отопления

- •3) Здания плавательных бассейнов, вокзалов, аэропортов;

- •4) Здания производственные и сельскохозяйственные при непрерывном технологическом процессе.

- •5.1. Классификация и материал теплопроводов

- •5.2. Размещение теплопроводов в здании

- •5.3. Присоединение теплопроводов к отопительным приборам

- •5.4. Размещение запорно-регулирующей арматуры

- •5.5. Удаление воздуха из системы отопления

- •239,1 И 13,5—парциальное давление воздуха соответственно при абсолютном повышенном (323,7 кПа) и атмосферном (98,1 кПа) давлении.

- •15 С краном) для выпуска воздуха; 4 - муфта д 15 для воздуховыпускной трубы; 5 - муфта Ду15 с пробкой для выпуска грязи

- •6 .1. Тепловой пункт системы водяного отопления

- •6.2. Циркуляционный насос системы водяного отопления

- •6.3. Смесительная установка системы водяного отопления

- •7.1 Расширительный бак системы водяного отопления

- •8.1. Изменение давления при движении воды в трубах

- •8.2. Динамика давления в системе водяного отопления

- •1. Динамика давления в системе отопления с расширительным баком

- •3. Динамика давления в системе отопления без расширительного бака

- •9.1 Естественное циркуляционное давление

- •9.2 Расчет естественного циркуляционного давления в системе водяного отопления

- •1. Вертикальные однотрубные системы отопления

- •2. Вертикальные двухтрубные системы отопления

- •3. Горизонтальные однотрубные системы отопления

- •9.3 Расчетное циркуляционное давление в насосной системе водяного отопления

- •Лекция 10

- •10.1. Основные положения гидравлического расчета системы водяного отопления

- •10.2 Способы гидравлического расчета системы водяного отопления

- •11.1. Виды и характеристики нагревательных приборов

- •11.1 Основные типы чугунных радиаторов

- •11.1 Основные типы чугунных радиаторов4

- •11.2 Размещение нагревательных приборов

- •11.3. Расчет числа элементов нагРеАтЕлЬных приборов

- •11.4. Регулирование теплоотдачи

- •Лекция 12

- •12.1. Присоединение систем отопления к наружным тепловым сетям

- •12.2. Системы отопления высотных зданИй

- •13.1. Современже системы отопления. Схемы. Оценка

- •14.1 Общие сведения и понятия гидравлической и тепловой устойчивости водяных систем отопления

- •15. 2 Горизонтальная устойчивость водяной системы отопления

- •15. 3. Вертикальная устойчивость водяной системы отопления

- •16.1 Система парового отопления

- •16.2 Схемы и устройство системы парового отопления

- •16.3 Оборудование системы парового отопления

- •16.4 Системы вакуум-парового и субатмосферкого отопления

- •16.5. Выбор начального давления пара в системе

- •16.6 Гидравлический расчет паропроводов низкого давления

- •16.8 Гидравлический расчет конденсетопроводов

- •16.9 Система пароводяного отопления

- •17.1 Система воздушного отопления

- •1) Нагретый воздух, попадая в обогреваемое помещение, смешивается с окружающим воздухом и охлаждается до температуры этого воздуха;

- •2) Нагретый воздух не попадает в обогреваемое помещение, а перемещается в окружающих помещение каналах, нагревая их стенки.

- •17.2 Схемы системы воздушного отопления

- •17.3 Количество и температура воздуха для отопления

- •17.4 Местное воздушное отопление

- •1) Рециркуляционные отопительные агрегаты с. Механическим побуждением движения воздуха (рис. 17.1, a);

- •3) Рециркуляционные воздухонагреватели с естественным движением воздуха (рис. 1?.1, б).

- •17.5 Отопительные агрегаты

- •18.1. Система панельно-лучистого отопления

- •18.2 Температурная обстановка в помещении при панельно-лучистом отоплении

- •18.3 Конструкция отопительных панелей

- •2) Подвесные и приставные, изготовленные отдельно и смонтированные рядом, в специальных нишах строительных конструкций или под ними.

- •18.4 Описание бетонных отопительных панелей

- •18.5 Теплоносители и схемы системы панельного отопления

- •18.6 Особенности проектирования системы панельного отопления

- •Лекция 19 Особенности современных систем отопления запорно-регулируюшая арматура Общие сведения

- •3.2. Терморегуляторы

- •3.2.1. Конструкции и установка

- •3.2.2. Характеристики терморегуляторов

- •3.2.2.1. Механические характеристики

- •3.2.2.2. Рабочие характеристики

- •3.2.3, Технические данные терморегуляторов

- •3.2.4. Авторитеты терморегулятора

- •3.2.4.1. Внутренний авторитет терморегулятора

- •3.2.4.2. Внешний авторитет терморегулятора

- •3.2.4.3. Общий авторитет терморегулятора

- •С. 21. Схемы к определению внешнего авторитета терморегуляторов:

- •1. Внутренний авторитет терморегулятора

- •2, Внешний авторитет терморегулятора

- •Проектный диапазон потерь давления на терморегуляторе

- •3.2.5. Выбор терморегуляторов

- •Определение гидравлических характеристик терморегулятора следует осуществлять согласно предоставляемым производителем диаграммам.

- •Зона пропорциональности не должна превышать 2Ки быть ниже 1к. Выбор осуществляют при 2к.

- •Использование настроек терморегуляторов от 1 до 2 в гидравлически зависимых от тепловой сети системах отопления и несоответствующем качестве теплоносителя является нежелательным.

- •6. Мембранные расширительные баки

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Выбор

- •А с учетом резервной емкости —

- •7. Фильтры

- •8. Автоматитческие воздухоотводчики

- •9. Трубы и фитинги

- •Геометрические характеристики труб

9.2 Расчет естественного циркуляционного давления в системе водяного отопления

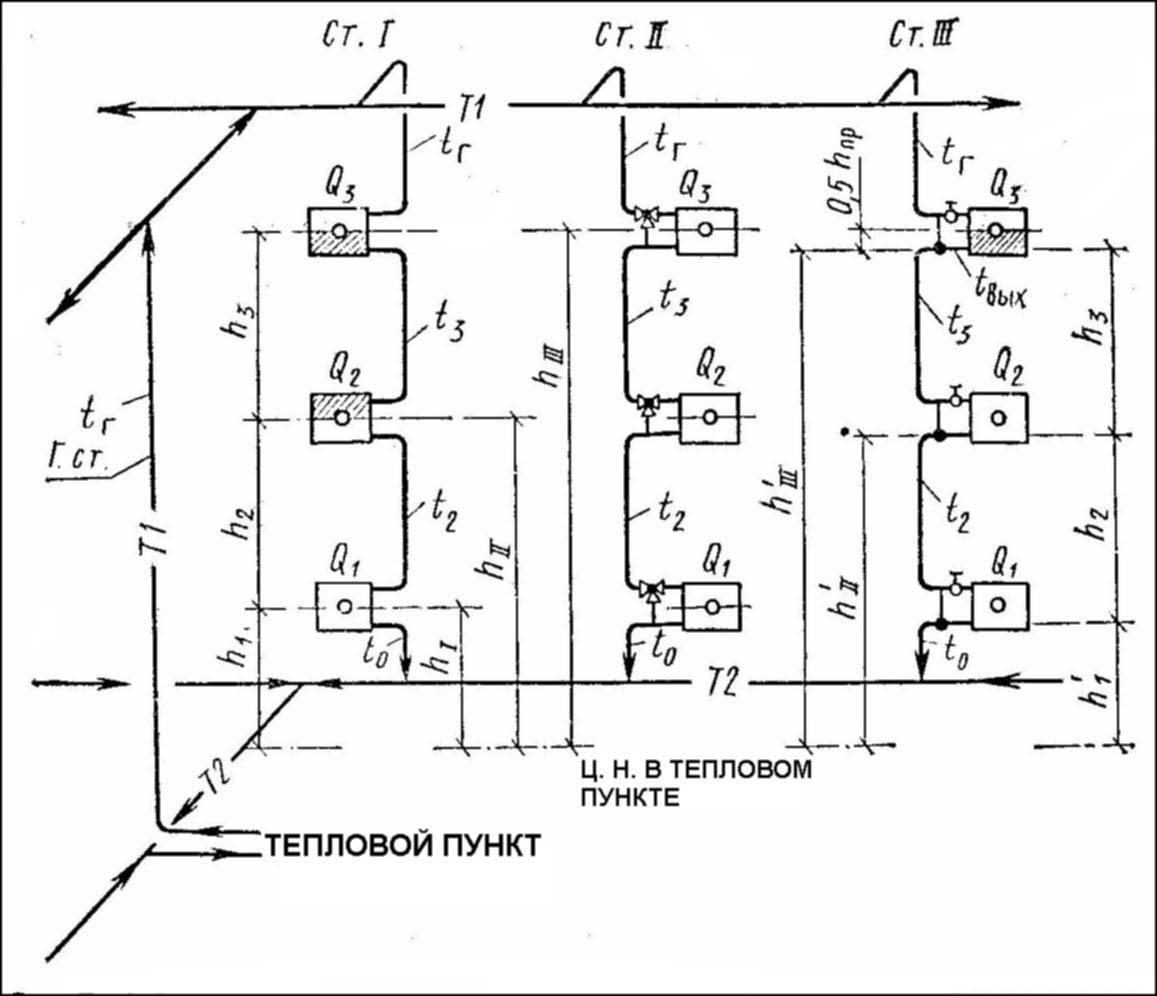

Общим, многократно повторяющимся элементом каждой вертикальной или горизонтальной системы является стояк или ветвь. В стояке или ветви отдельные узлы соединения отопительных приборов с трубами (приборные узлы), объединенные промежуточными теплопроводами, создают основу системы отопления, определяющую принцип ее действия и величину естественного циркуляционного давления, возникающего вследствие охлаждения воды в приборах. Поэтому расчет естественного циркуляционного давления, связанного с охлаждением воды в отопительных приборах (∆Ре.пр) рассмотрим при различные приборных узлах, входящих в стояки или ветви систем отопления.

1. Вертикальные однотрубные системы отопления

Однотрубная

система отопления с верхней разводкой.

На рис. 9.3 приведена расчетная схема

части однотрубной системы с верхней

разводкой и тупиковым движением воды

в магистралях.

Стояки даны для трехэтажного здания с

различными наиболее часто применяемыми

приборными узлами. В стояке / показаны

проточные узлы,

в стояке // — проточно-регулируемые узлы

со смещенными обходными участками и

трехходовыми регулирующими кранами

(КРТ), в стояке /// — узлы со смещенными

замыкающими участками и проходными

регулирующими кранами (КРП). Присоединение

приборов к стоякам принято односторонним.

Здесь (и далее) система условно изображена

со стояками различной конструкции для

наглядности при сравнении. Обычно в

системе преобладает какой-либо один

тип приборного узла (например,

проточно-регулируемые узлы), хотя может

встретиться еще и другой тип (например,

проточные узлы во вспомогательных

помещениях). На рисунке над отопительными

приборами нанесена тепловая нагрузка,

т. е. теплопотребность помещений, Вт;

внутри контура каждого прибора кружком

помечен центр охлаждения воды. Проставлено

также вертикальное расстояние между

центрами охлаждения и центром нагревания

(ц. н) воды в тепловом пункте.

Рис.9.З. Расчетная схема вертикальной однотрубной системы водяного отопления с верхней разводкой

Ст I — проточный стояк, Ст II—проточно-регулируемый стояк, Ст III—стояк с замыкающими участками (кружки в контуре приборов — центры охлаждения воды в приборах; черные точки на стояке III—центры охлаждения воды в стояке)

Расход воды, в стояке Gст, кг/ч, при заданных теплопотребности помещений, виде отопительных приборов и температуре теплоносителя воды определяется по формуле,

(9.6)

где Qст=∑Qп—тепловая нагрузка стояка, равная суммарной теплопотребности помещений, обслуживаемых стояком (при Qп в Вт вводится множитель 3,6), или, иначе, суммарной тепловой нагрузке приборов; β1 и β2 — поправочные коэффициенты с— удельная теплоемкость воды [4,187 кДж/(кг·К}]; ∆tст — расчетный перепад температуры воды в стояке.

Видно, что расход воды в однотрубном стояке прямо пропорционален тепловой нагрузке стояка Qст и обратно пропорционален расчетному перепаду температуры воды в стояке ∆tст=tг-tо

Температура воды на каждом участке стояка будет промежуточной между значениями tг и to в зависимости от степени ее охлаждения в том или ином помещении. Зная, что расход воды на всех участках однотрубного стояка не изменяется, составим пропорцию для определения температуры t3 (рнс.9.3))

откуда

аналогично

В общем виде температура воды. на i-м участке однотрубного стояка будет равна:

(9.7)

где ∑Q, —суммарная тепловая нагрузка всех отопительных приборов на стояке до рассматриваемого участка (считая по направлению движения воды).

На рис. 9.3 заштрихованы половины высоты двух приборов стояка I, в которых температура воды условно принята постоянной и равной t3. Можно считать, что температура воды t3 (и плотность ее р3) сохраняется в стояке по высоте h3, а температура t2 (и плотность р2) — по высоте h2.

Гидростатическое давление в стояке при его высоте, равной h2+h2+h1 (рис. 9.3), не считая части стояка выше условного центра охлаждения верхнего прибора, где температура воды принята равной температуре веды в главном стояке, составит

g(h3p3+h2p2+h1p0)

где p0 — плотность воды при расчетной температуре to обратной воды в системе.

Гидростатическое давление в главном стояке (Г. ст. на рис. 9.3) с учетом той же высоты при температуре воды tг)

g(h3pг+h2pг+h1pг)

где рг — плотность воды при расчетной температуре tг горячей воды в системе.

Естественное циркуляционное давление в вертикальной однотрубной проточной и проточно-регулируемой системе отопления с верхней разводкой (стояки / и // на рис. 9.3), возникающее вследствие охлаждения воды в приборах, определяется как разность гидростатического давления в рассматриваемом и главном стояках

∆Ре.пр=g[h3(p3-pг)+h2(p2-pг)+h1(p0-pг)] (9.8)

При увеличении числа этажей в здании число слагаемых в формуле 9.8), а следовательно, и значение ∆Pе.пр будут возрастать.

Выражение для определения ∆Pе.пр можно представить в другом виде (более удобном для вычисления, хотя и менее точном), обозначив среднее уменьшение плотности при увеличении температуры воды на 1 °С через

∆Ре.пр=βg[h3(p3-pг)+h2(p2-pг)+h1(p0-pг)] (9.9)

Для получения более общей и краткой записи выразим разности температуры через тепловые нагрузки и расход воды в стояке

;

После подстановки в формулу (9.9) найдем в скобках Q3(h3+ h2+h1)+Q2(h2+h1)+Q1h1 или Q3hIII+Q2hII+Q1hI, так как h3+ h2+h1=hIII, и т. д. (см. рис. 9.3).

Получим более короткое выражение

(9.10)

где hIII hII и hI — вертикальные расстояния между центрами охлаждения воды в приборах соответственно на ///, // и / этажах и центром нагревания.

В общем виде при N отопительных приборах в однотрубном стояке

(9.11)

где Qihi — произведение тепловой нагрузки i-го прибора на вертикальное расстояние hi от его условного центра охлаждения до центра нагревания воды в системе.

В стояках вертикальной однотрубной системы с замыкающими участками (стояк /// на рис. 9.3) температура и плотность воды изменяются не только в отопительных приборах (условные центры охлаждения — кружки внутри контура приборов), но и в точках стояка (черные точки на рисунке), где смешивается вода, выходящая из прибора и из замыкающего участка.

Естественное циркуляционное давление в такой системе по аналогии с формулой 9.8) составит

∆Ре.пр=g[h3(p3-pг)+h2(p2-pг)+h1(p0-pг)] (9.12)

Некоторое различие в значениях естественного циркуляционного давления по формулам (9.8) и (9.12) определяется тем, что h’1<h1 на 0,5hпp. В формуле (9.11) при использовании ее для стояков с замыкающими участками высота hi, определяется вертикальным расстоянием между центрами нагревания и охлаждения в той точке, где в стояке изменяется температура воды.

В стояке с замыкающими участками имеются также так называемые малые циркуляционные кольца у каждого отопительного прибора, образованные самим прибором, подводками к прибору и замыкающим участком. Положение центра охлаждения в приборе и соответствующего центра охлаждения в стояке отличается на 0,5hпp (стояк /// на рис. 9.3), и в малом циркуляционном кольце возникает собственное естественное циркуляционное давление (в заштрихованной части прибора вода имеет температуру tвых в замыкающем участке tвх )

(9.13)

где Рвых и Рвх — плотность воды, кг/м3, соответственно при температуре tвых и tвх (для прибора на /// этаже на рис. 9.3 — tвх=tг, tвых<t3 часто называемой температурой смеси).

Можно также найти естественное давление в малом циркуляционном кольце в другом виде — как разность гидростатического давления по высоте прибора и замыкающего участка

(9.13а)

где Рср.пр и Рз.у — плотность воды, кг/м3, соответственно при средней температуре в приборе и при температуре ее в замыкающем участке.

О тметим,

что в параллельно соединенных участках

малого циркуляционного кольца протекают

два различных потока воды. Один поток

с расходом Gпр, обеспечивая теплоотдачу

прибора Qпp, охлаждается до температуры

tвых. Другой в количестве Gз.у=Gст – Gпр

сохраняет свою температуру, равную tвх.

В точке смешения этих двух потоков один

из них нагревается (вода из прибора),

второй — охлаждается (вода из замыкающего

участка). Поэтому температуру воды в

участках стояка (например, t3)

и называют температурой смеси.

тметим,

что в параллельно соединенных участках

малого циркуляционного кольца протекают

два различных потока воды. Один поток

с расходом Gпр, обеспечивая теплоотдачу

прибора Qпp, охлаждается до температуры

tвых. Другой в количестве Gз.у=Gст – Gпр

сохраняет свою температуру, равную tвх.

В точке смешения этих двух потоков один

из них нагревается (вода из прибора),

второй — охлаждается (вода из замыкающего

участка). Поэтому температуру воды в

участках стояка (например, t3)

и называют температурой смеси.

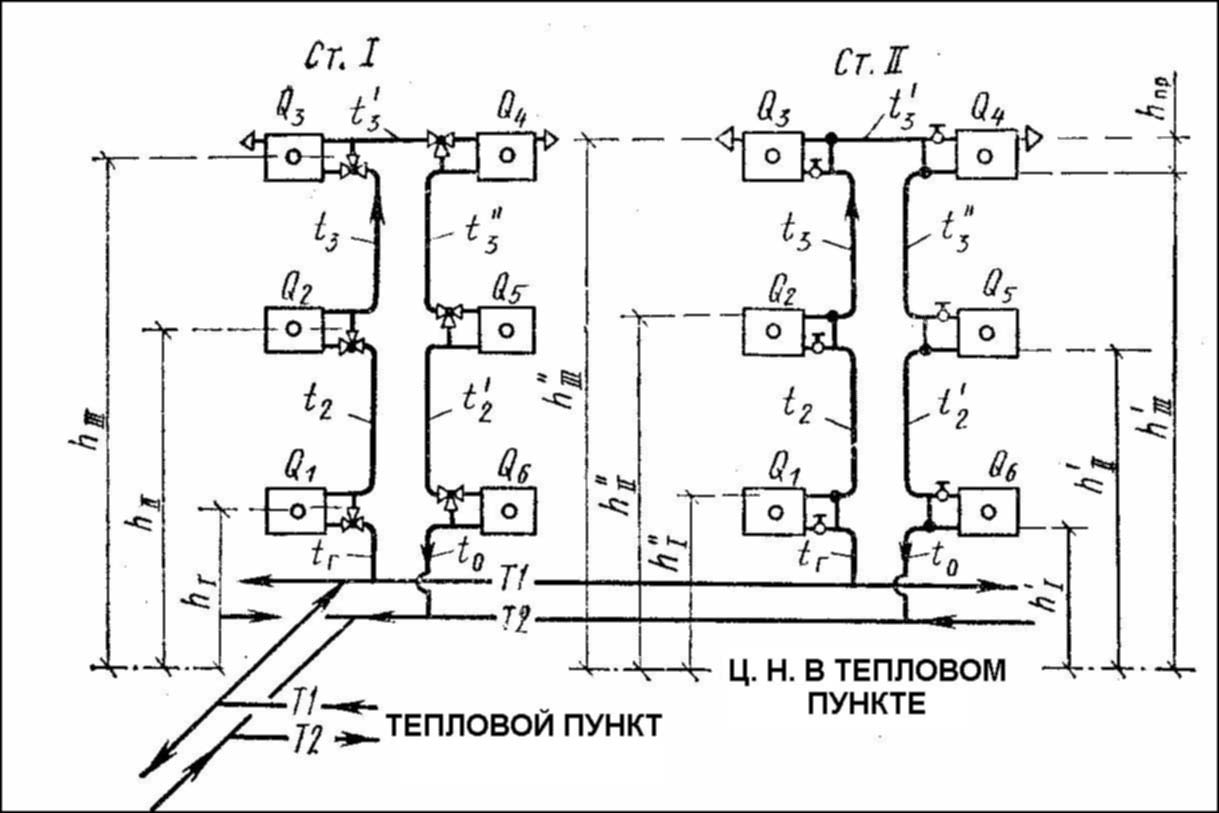

Рис. 9.4 Расчетная схема вертикальной однотрубной системы водяного отопления нижней разводкой обеих магистралей (с П - образньми стояками)

Ст. I – проточно-регулируемый стояк; Ст. II — стояк с замыкающими участками

Естественное давление в малом циркуляционном кольце при движении воды в стояке сверху вниз способствует возрастанию расхода воды в приборе или, как принято говорить, увеличению затекання воды в отопительный прибор.

Однотрубная система отопления с нижней разводкой обеих магистралей (с П-образными стояками ). На рис. 9.4 приведена расчетная схема части такой системы с тупиковым движением воды в магистралях со стояками для трехэтажного здания при теплоснабжении деаэрированной водой. В стояке / применены проточно-регулируемые узлы с трехходовыми кранами (КРТ), в стояке // — узлы со смещенными замыкающими участками и проходными регулирующими кранами (КРП). На приборах верхнего этажа установлены воздушные краны.

Ч исло

приборов на одном этаже здания часто

бывает нечетным. Для непарных приборов

устраивают П-образные стояки с «холостой»

восходящей трубой, либо Т-образные

стояки с одной восходящей и двумя

нисходящими трубами. Одно время стояки

замоноличивались во внутренние бетонные

перегородки. Там, где это сделано, стояки

фактически превращены в дополнительные

проточные бетонные отопительные приборы,

а основные приборы присоединены открыто

к специально предусмотренным патрубкам

на стояках.

исло

приборов на одном этаже здания часто

бывает нечетным. Для непарных приборов

устраивают П-образные стояки с «холостой»

восходящей трубой, либо Т-образные

стояки с одной восходящей и двумя

нисходящими трубами. Одно время стояки

замоноличивались во внутренние бетонные

перегородки. Там, где это сделано, стояки

фактически превращены в дополнительные

проточные бетонные отопительные приборы,

а основные приборы присоединены открыто

к специально предусмотренным патрубкам

на стояках.

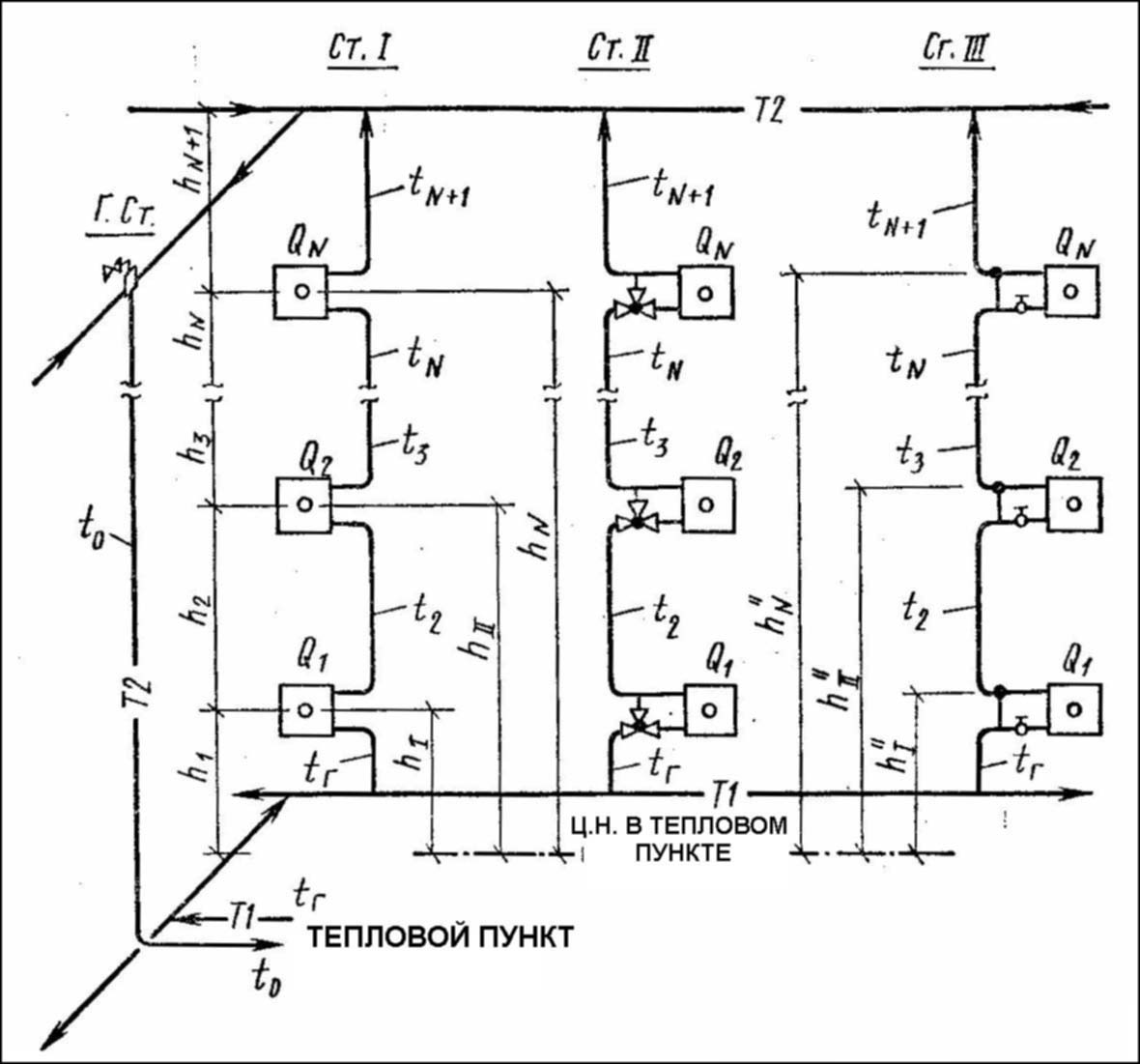

Рнс. 9.5. Расчетная схема вертикальной однотрубной системы водяного отопления С «опрокинутой» циркуляцией воды в стояках (с нижней разводкой подающей магистрали и верхней прокладкой обратной магистрали)

Ст. I — проточный стояк; Ст. II — проточно-регулируемый стояк; Ст. Ill — стояк с замыкающими участками

Расход и температуру воды в стояках определяют по формулам (9.6) и (9.7).

Естественное циркуляционное давление в любом стояке находят как разность гидростатического давления в нисходящей и восходящей частях стояка. Например, для проточно-регулируемого стояка /

∆Ре.пр=g[h3(p3-pг)+h2(p2-pг)+h1(p0-pг)] (9.14)

Действительна также формула (9.11) общего вида, причем высота hi зависит от положения центров охлаждения воды (кружки в контуре приборов на стояке / или черные точки в стояке // на рис 9.4).

Естественное давление в малых циркуляционных кольцах приборов в стояке // находят по формуле (9.13) или (9.13а). В нисходящей (правой на рис.9.4) части стояка // естественное давление в каждом малом циркуляционном кольце, как было отмечено, способствует затеканию воды в отопительные приборы. Напротив, в восходящей (левой) части стояка, где центры охлаждения выше соответствующих центров охлаждения воды в приборах, оно противодействует затеканию воды и относительно уменьшает расход воды в приборах, что вызывает увеличение их площади. Формула (9.14) относится также к бифилярной схеме стояков.

Однотрубная система отопления с «опрокинутой» циркуляцией воды) с нижней разводкой подающей магистрали и верхней прокладкой обратной магистрали. На рис. 9.5 изображена расчетная схема части такой системы с тупиковым движением воды в магистралях со стояками, имеющими проточные приборные узлы (стояк /), проточно-регулируемые узлы с кранами КРТ (стояк //) и узлы с замыкающими участками и кранами КРП (стояк ///). Обходные и замыкающие участки делают, как правило, смещенными от оси стояков.

Расход и температуру воды в стояках определяют по формулам (9.6) и (9.7). Естественное циркуляционное давление ∆Ре.пр находят по формуле (9.11) или как разность гидростатического давления в главном обратном стояке (Г. ст на рис. 9.5) и в рассматриваемом стояке в здании, имеющем N этажей:

∆Ре.пр=g[hN+1(p0-pN+1)+hN(p0-pN)+…..+h2(p0-p2)+ h1(p0-p1) (9.15)

По формуле (9.15) можно дополнительно учесть отличие плотности воды при температуре tN+1, в рассматриваемом стояке от плотности воды при температуре tо в главном обратном стояке.

Естественное циркуляционное давление в малом циркуляционном кольце каждого отопительного прибора стояка /// (рис 9.5) вычисляют по формуле (9.13) или (9.13а). В данной системе это давление противодействует затеканию воды во все вертикальные приборы, что приводит к относительному увеличению площади их нагревательной поверхности.

Для большинства рассмотренных вертикальных однотрубных систем отопления характерно одностороннее присоединение приборов к стоякам. Это хотя и увеличивает число стояков, однако позволяет унифицировать узлы обвязки приборов как по диаметру, так и по длине труб, что необходимо для интенсификации производства при массовом обезличенном изготовлении деталей. Кроме того, отопительные приборы из гладких труб малого диаметра (здесь им уподобляются трубы стояков) имеют повышенный коэффициент теплопередачи по сравнению с другими видами отопительных приборов. Следовательно, при увеличении числа открыто прокладываемых стояков уменьшаются размеры основных отопительных приборов.

На основании полученных формул можно сделать следующие выводы:

1) в циркуляционных кольцах вертикальных однотрубных систем водяного отопления естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды в отопительных приборах, возрастает с увеличением числа последовательно соединенных отопительных приборов и действует как единая величина, влияющая в равной степени на циркуляцию воды через все отопительные приборы каждого стояка;

2) в малых циркуляционных кольцах отопительных приборов в вертикальных однотрубных системах с замыкающими участками возникает дополнительное естественное циркуляционное давление, зависящее от высоты прибора и степени охлаждения воды в нем. Это давление способствует затеканию воды в приборы при движении воды в стояке сверху вниз и противодействует ему при движении воды снизу вверх.