- •Полимеразная цепная реакция: принципы и практические рекомендации по использованию в клинической практике врача

- •Введение

- •Принцип метода пцр

- •Преимущества пцр как метода диагностики

- •Недостатки метода пцр

- •Общеклиническое и практическое значение пцр

- •Общий методический подход к проведению пцр

- •Диагностика частной патологии методом пцр

- •Вирусные гепатиты (вг)

- •Общие характеристики вирусных гепатитов

- •Вирусный гепатит в (hbv - от англ. Hepatitis b Virus)

- •Маркеры вируса в в репликативную и интегративную фазы развития hbv-инфекции

- •Вирусный гепатит c (hc - от англ. Hepatitis c Virus)

- •Вирусный гепатит d (нd V - от англ. Hepatitis d Virus)

- •Вирусный гепатит g (нg V - от англ. Hepatitis g Virus)

- •Герпетическая инфекция

- •Цитомегаловирус (цмв)

- •Вирус Эпштейна-Барр (вэб)

- •Папилломавирусная инфекция человека

- •Типы hpv, обнаруженные при различных поражениях кожи и слизистых оболочек (VilMers e.M., 1989)

- •Хламидиозная инфекция

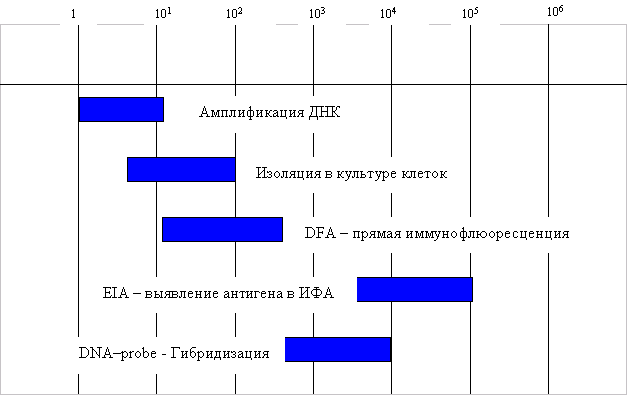

- •Число микроорганизмов в пробе

- •Относительный предел измерения (аналитическая чувствительность) прямых методов диагностики c. Trachomatis (Carolyn m. Black, 1997). Микоплазменная инфекция

- •Хеликобактерная инфекция

- •Туберкулёз

- •Результаты анализа клинических образцов на наличие возбудителей туберкулеза микробиологическими методами и методом пцр

- •Онкологические заболевания

- •Опухоли и прогностические днк-маркеры или их рнк продукты

- •Наследственные заболевания и пренатальная диагностика

- •Принципиальная схема пренатальной диагностики наследственных болезней. Институт акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта рамн

- •Судебно-медицинская практика

- •Транспланталогия

- •Заключение

- •Литература

Число микроорганизмов в пробе

Относительный предел измерения (аналитическая чувствительность) прямых методов диагностики c. Trachomatis (Carolyn m. Black, 1997). Микоплазменная инфекция

Микоплазмы представляют собой мельчайшие бактерии, лишённые жесткой клеточной стенки. Последнее обстоятельство позволяет относить их, наряду с хламидиями, риккетсиями, актиномицетами и спирохетами к атипичным бактериям.

Патогенными для человека являются М. pneumoniae, вызывающая микоплазменную пневмонию, а так же M. Hominis и U. Urealyticum, вызывающие урогенитальные заболевания мужчин и женщин. Клинические проявления микоплазменной инфекции весьма разнообразны и зависят от вида возбудителя и состояния макроорганизма: от латентной инфекции до менингита новорожденных, артрита (синдром Рейтера) или бесплодия. Различают острый, подострый, вялотекущий и хронический микоплазмоз.

Лабораторная диагностика микоплазмозов без использования метода ПЦР сложна и обременительна. До внедрения молекулярно-диагностических способов диагностики лабораторная верификация любой формы микоплазменной инфекции строилась на малодоступном методе выделения чистой культуры и серологическом обследовании на наличие специфических антител. Это связано с тем, что до 80% здоровых людей имеют антитела к микоплазме и только нарастание титра антител в 4 раза является диагностически значимым. Основными преимуществами метода ПЦР в лабораторной диагностике микоплазмоза являются:

высокая чувствительность, что особенно важно при хронических и подвергшихся лечению формах инфекции;

высокая специфичность;

менее строгие требования к забору и транспортировке материала;

возможность быстрого получения результатов анализа.

Хеликобактерная инфекция

В 1983 г совершенно случайно из архивного эндоскопического биоптата микробиологами Marshall и Warren была выделена чистая культура Helicobacter pylori. Данный возбудитель - типичный антропоноз, экологической средой обитания которого является слизистая желудка, на которой H. Pylori может длительно (возможно, пожизненно) персистировать, не вызывая болезнь. Основными доказательствами этиопатогенетической значимости H. Pylori в возникновении и развитии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки являются следующие факты:

у больных с язвой двенадцатиперстной кишки и желудка статистически достоверно на 85-90% чаще выявляются маркеры хеликобактерной инфекции;

у лиц, заражённых H. Pylori, язвенная болезнь развивается достоверно чаще, чем у лиц без данного патогена;

эрадикация с помощью антибиотиков H. Pylori позволяет излечить язвенную болезнь.

Лабораторная диагностика хеликобактерной инфекции строится на следующих критериях:

Получение чистой культуры H. Pylori из эндоскопического материала и определение ее токсичности.

Микроскопия отпечатков биоптатов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Определение уреазной активности в биопсийном материале или в содержимом желудка (респираторный тест).

Серологический тест на обнаружение антител к хеликобактеру.

Метод ПЦР для выявления ДНК в эндоскопическом биоптате.

ПЦР в этом ряду диагностических тестов имеет одно неоспоримое преимущество. Вследствие своей высокой чувствительности данный метод позволяет точно определить присутствие H. Pylori и ее способность к токсинообразованию (т.е.патогенность) и оценить эффективность проведенной терапии.