Общая, историческая и региоанальная геология

.pdf

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

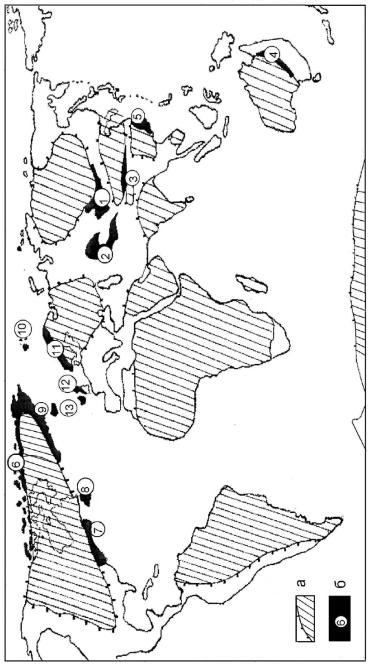

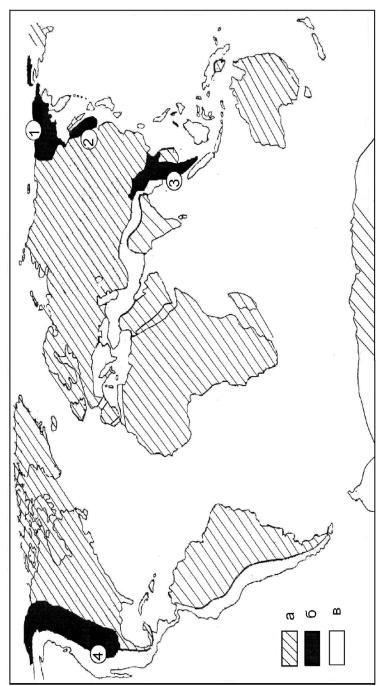

Рис. 69. Схема строения Земли к началу позднего палеозоя докембрийские платформы; б – области каледонской складчатости |

(1-13 – см. гл. 4.9.2.1, с. 202-203) |

а – |

|

|

|

Глава 5. РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ (ГЕОЛОГИЯ РФ)

5.1 ПРИНЦИПЫ РАЙОНИРОВАНИЯ

Тектоническое районирование и составление тектонических схем – один из главных методов геологических исследований. Под тектоническим райони-

рованием следует понимать выделение участков земной коры на основе различий в их историко-геологическом развитии, структурно-морфологических особенностях и структурно-вещественном составе. Тектоническое районирование – это классификация, в которой систематизируются обширные участки земной коры. В настоящее время существует несколько принципов тектонического районирования, но наиболее традиционным является принцип районирования по возрасту завершающей (главной) складчатости. В основе его лежит классическое учение о геосинклиналях, согласно которому развитие литосферы понимается как есте- ственно-исторический процесс перехода геосинклинали в платформу.

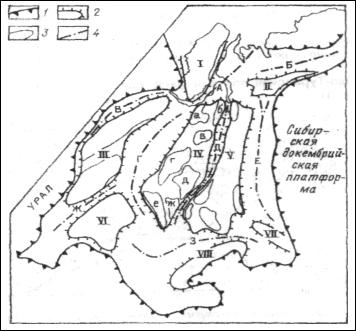

Используя этот, в пределах территории России выделяют области: 1) ка-

рельской складчатости или древние (эпикарельские) платформы; 2) байкальской складчатости или байкалиды; 3) каледонской складчатости или каледониды; 4) герцинской складчатости или герциниды; 5) мезозойской складчатости или мезозоиды; 6) альпийской складчатости или альпиды; 7) современные геосинклинали. Схему региональной тектоники России иллюстрирует рис. 74.

Древние платформы или древние крупные блоки материковой коры, состоящие из двух этажей, сформировались к началу позднего протерозоя. Их гранитно-гнейсовый слой, образующий складчатый фундамент, имеет архей- ско-раннепротерозойский возраст. Платформенный чехол образован рифейскокайнозойскими отложениями. На территории России находятся две платформы: Восточно-Европейская в европейской части и Сибирская в Центральной Сибири.

Области байкальской складчатости сформировались в конце протерозояначале кембрия. Их фундамент сложен архейско-протерозойскими комплексами, осадочный чехол – палеозойско-кайнозойскими породами. На территории России байкалиды представлены Печорской плитой и Енисейско-Байкальской складчатой областью, образующими совместно с древними платформами (Вос- точно-Европейской и Сибирской) докембрийские платформы.

Каледониды или области каледонской складчатости имеют фундамент, сложенный отложениями архея, протерозоя и нижнего палеозоя, осадочный чехол – отложениями верхнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя. В пределах России к каледонидам относят восточную часть Алтае-Саянской области и Северную зону Таймыро-Североземельской области.

200 |

217 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

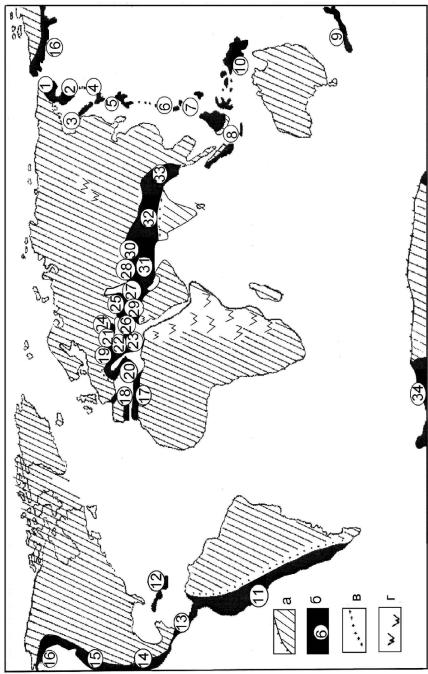

Условные обозначения к рис. 73:

а – области более ранней консолидации; б – области альпийской складчатости: 1 – Корякское нагорье, 2 – Камчатка, 3 – Сахалин, 4 – Курильские острова, 5 – Япония, 6 – строва Рюкю, Кюсю, Тайвань, 7 – Филиппины, 8 – Суматра, Ява, Калимантан; 9 – Новая Зеландия, 10 – Новая Гвинея, 11 – Анды, 12 – Большие и Малые Антильские острова, 13 – Центральная Америка, 14 – Каскадные горы, 15 – Береговые хребты, 16 – Аляскинский хребет, 17 – Береговой Атлас, 18 – Андалузские и Пиренейские горы, 19 – Альпы, 20 – Аппенины, 21 – Карпаты, 22 – Стара Планина, 23 – Пинд, 24 – Крым, 25 – Кавказ, 26 –Понтийские горы, 27 – Эльбурс, 28 – Копетдаг, 29 – Тавр, Загросс, 30 – Памир, 31 – Гиндукуш, 32 – Гималаи, 33 – складчатая зона Бирмы, 34 – горные сооружения Антарктиды; в – передовые прогибы; г – рифтовые системы

Антропогеновый период ознаменовался неоднократными сильными похолоданиями, сопровождавшимися крупными материковыми оледенениями. Они и послужили причиной коренных изменений природы земного шара в размещении растительного и животного мира на поверхности земли.

Главние полезные ископаемые кайнозойских комплексов: нефть, горючие газы, уголь, железные руды, марганец, бокситы, строительные материалы, полиметаллы. С аллювиальными, делювиальными, пролювиальными четвертичными отложениями связаны россыпи золота, платины, алмазов.

Физико-географические условия раннего палеозоя отличались от тех, которые существовали на протяжении последующих отрезков фанерозоя: более высоким было содержание углекислоты в атмосфере, что определило широкие масштабы накопления доломитов. Начиная с раннего палеозоя, массовый характер приобрело накопление сульфатов и каменной соли. По полосе развития гипсов и каменной соли, прослеживающейся от Аравии и Ирана через Восточную Сибирь в Канаду, можно наметить зону с аридным климатом. По обе стороны от нее располагались зоны теплого гумидного климата, показателями которого являются кембрийские марганцевые и железные руды, бокситы. Наличие тиллитов в Южной Америке свидетельствует об очередном похолодании и оледенении.

Аридная зона ордовикско-силурийского времени протягивалась от Прибалтики до Восточной Сибири, затем через современный Северный полюс в Северную Америку. Показателями аридного климата служат красноцветносоленосные толщи. По обе стороны от нее находились зоны теплого влажного климата, индикаторами которых являются карбонатные разрезы с обильными остатками теплолюбивых беспозвоночных. Умеренный и холодный климат господствовал на территории Северной и Южной Африки, о чем свидетельствуют разрезы с бедными фаунистическими остатками и тиллиты. Один из полюсов находился в районе Гвинейского залива.

В кембрии и ордовике большая часть планеты была покрыта морями. На платформах это были открытые бассейны, в геосинклиналях – островные моря окраинного типа. В силуре, в результате завершения геосинклинального режима в ряде океанических структур, размеры морей резко сократились. Значительные участки морского дна вышли на поверхность, образовав горные хребты, поэтому к началу позднего палеозоя рельеф был сильно расчлененный.

Комплекс полезных ископаемых в отложениях нижнего палеозоя сравнительно невелик: на платформах – это нефть, каменная соль, фосфориты, бокситы, горючие сланцы; в складчатых областях – железо, хром, никель, тальк, асбест, связанные с интрузиями основного состава.

4.9.2.2 Позднепалеозойский этап развития Земли

Позднепалеозойский этап (416 – 251 млн лет) охватывает девонский, каменноугольный, пермский периоды и называется герцинским этапом. В течение позднего палеозоя произошло дальнейшее усложнение структуры земной коры и преобразование значительных по площади геосинклинальных областей в платформенные.

216 |

201 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

В раннем девоне земная кора испытала значительные поднятия, продолжали расти горные сооружения в пределах каледонских складчатых областей, вступивших в орогенную стадию развития. Воздымались платформы северного ряда. Регрессия морских бассейнов достигла максимального значения. На земной поверхности преобладал континентальный режим.

Средний девон-ранний карбон – время интенсивного развития процессов опускания, заложение новых прогибов. Эпоха погружений сопровождалась обширными трансгрессиями и накоплением морских терригенных и карбонатных осадков с обильной фауной. Исключение – западная часть Восточно-Европейской платформы, Средне-Американская, Сибирская платформы и платформы Южного полушария с обширными лагунами, в которых накапливались засолоненные и загипсованные лагунно-континентальные осадки. Осадконакопление сопровождалось интенсивным, преимущественно подводным, вулканизмом, что привело к широкому распространению эффузивно-обломочных образований. Продолжали разрастаться синеклизы, заложившиеся еще в раннем палеозое. Многие палеощиты древних платформ раскололись, а их отдельные блоки были втянуты в прогибание. Произошло слияние Московской, Печорской, Украинской и Прикаспийской синеклиз, следствием чего явилось образование Русской плиты. В Северной Америке образовались плиты Мидконтинент и Великих равнин, на Сибирской платформе – Ангаро-Ленская плита и др. Первая фаза герцинского текто- но-магматического цикла – бретонская, проявившаяся в конце девона, привела к закрытию Иннуитской геосинклинали.

Большое значение в образовании складчатых структур имели горообразовательные движения конца раннего карбона (судетская фаза), завершившие геосинклинальный режим на значительной территории Урало-Монгольского и Средиземноморского геосинклинальных поясов (рис. 70). В Урало-Монголь- ском поясе геосинклинальное развитие завершилось в Урало-Новоземельской

(1) области, в состав которой вошли острова Новая Земля, Вайгач, горные сооружения Пай-Хоя, Урала, Мугоджар; на южном Тянь-Шане (2); в ДжунгароБалхашской и Иртыш-Зайсанской (3) зонах Казахстана; на полуострове Таймыр и архипелаге Северная Земля (4). В европейской ветви Средиземноморского пояса – на Пиренейском (5) полуострове и в (6) Западной Европе (Возезы, Шварцвальд, Ардены, Гарц, Рудные горы, Судеты, полуостров Корнуэл). В азиатской ветви возникли хребты Кунь-Лунь (7), Цинь-Лин (8), в Африке – Внутренний Атлас (9). В середине карбона в пределах герцинских структур начался орогенный этап развития, продолжавшийся до конца ранней перми.

Рис. 73. Расположение областей альпийской складчатости (усл. обозн. см. ниже)

202 |

215 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

связи с крупной регрессией через Исландию Европа соединились с Северной Америкой, Азия – с Аляской. Эгейское море, Дарданеллы, Босфор еще не существовали. На их месте располагалась суша, объединяющая Европу с Малой Азией. Моря неоднократно меняли свои очертания. На платформах продолжали развиваться существовавшие с раннего палеозоя синеклизы и антеклизы, в горных областях все еще воздымались складчатые горные сооружения (Альпы, Балканы, Кавказ, Крым и др.), межгорные и предгорные впадины заполнялись молассами, с молодыми разломами связаны извержения вулканов.

Обширные поднятия во второй половине кайнозойской эры вызвали осушение значительной части шельфа Северной Евразии и Северной Америки. Увеличились контрасты между климатическими поясами, наступило всеобщее похолодание, сопровождавшееся мощными материковыми оледенениями Европы, Азии и Северной Америки. В Южном полушарии резко увеличились ледники Анд и Новой Зеландии, оледенению подверглась Тасмания. Оледенение Антарктиды началось еще в конце палеогена, а в Северном полушарии (Исландия) – с конца неогена. Повторяемость четвертичных ледниковых и межледниковых эпох обусловила в Северном полушарии ритмические изменения во всех природных процессах, в т. ч. и в осадконакоплении. Последний по времени ледниковый покров в Северной Америке и Европе исчез 10-12 тыс. лет назад. В современную эпоху 94% объема льдов сосредоточено в Южном полушарии Земли.

Вантропогеновый период под воздействием тектонических (эндогенных)

иэкзогенных процессов сложился современный рельеф поверхности земной коры и дна океанов.

Климатическая зональность. В начале кайнозойской эры положение полюсов и экватора мало отличалось от современного, но климат был мягче, а климатическая зональность выражена слабее. Почти вся Европа и Южная Азия входили в состав провинции с тропическим и субтропическим климатом и вечнозелеными растениями, а северная часть Азии, Северная Америка, современная Арктическая область – в состав провинции с умеренно-теплым климатом и листопадной растительностью. Умеренно-теплый климат в палеогене существовал даже на таких северных островах как Гренландия и Шпицберген. Мировой океан был тепловодным.

На границе эоцена и олигоцена возникло круговое течение вокруг Антарктиды, она покрылась шапкой льда. Оледенение Антарктиды привело к общему охлаждению вод Мирового океана. В неогене в связи с дальнейшим похолоданием резко сократились площади с лесной растительностью и расширились площади степей и полупустынь.

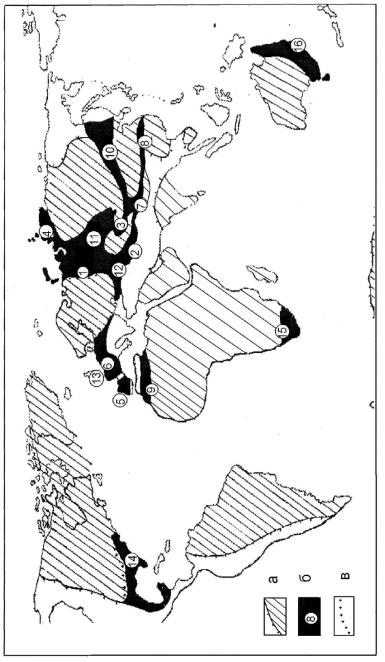

Рис. 70. Схема строения Земли к началу мезозоя: более ранней консолидации; б – области герцинской складчатости |

(см. гл. 4.9.2.2, с. 206, 208); в – передовые прогибы |

а – области |

|

|

|

214 |

203 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Средний и поздний карбон-пермь – астурийская, уральская, заальская и пфальцская фазы – эпоха новых поднятий. Преобладание восходящих движений значительно усложнило рельеф геосинклинальных областей и определило разнообразный характер вулканогенных и вулканолгенно-осадочных толщ. На платформах широкое распространение получили угленосная, соленосная и нефтеносная формации межгорных впадин, красноцветная и молассовая формации. Эпоха поднятий сопровождалась неоднократным проявлением складчатых движений, интрузивным магматизмом, наземной эффузивной деятельностью. Продолжалось формирование плитного пространства платформ, дифференцирующихся на синеклизы и антеклиизы. Наряду с крупными структурами возниками валы, своды, прогибы и впадины.

Астурийская, заальская и пфальская фазы герцинского орогенеза значительно усложнили уже сформировавшиеся складчатые области и привели к возникновению более поздних герцинид. Урало-Монгольский и Атлантический геосинклинальные пояса полностью превратились в складчатые. В среднем карбоне Монголо-Охотская (10) область Урало-Монгольского пояса была охвачена орогеническими движениями и геосинклинальный режим завершился на территории Монгольского и Гобийского Алтая, пустыни Гоби, хребтов Буреинского и Хангая. Завершилось формирование фундамнта Западно-Сибирской (11) и Скифско-Туранской (12) плит. В Атлантическом поясе сформировались складчатые сооружения на юге Великобритании (13), замкнулась МексиканоАппалачинская (14) геосиклиналь, расположенная в пределах юго-западных Аппалачей, побережья Мексиканского залива и полуострова Флорида. В Тихоокеанском поясе геосинклинальный режим завершился в пределах Капских (15) гор и Большого Водораздельного (16) хребта.

Герцинские сооружения, возникшие в Урало-Монгольском и Атлантическом поясах, соединили древние платформы северного ряда. В северном полушарии возник материк Лавразия, увеличился в размерах южный материк Гондвана. В зоне контакта герцинид с древними платформами заложились передовые прогибы Предуральский, Предаппалачинский и др., а на древних платформах – впадины Московская, Вилюйская, Тунгусская и др. В областях байкальской и каледонской складчатости сформировались наложенные впадины – Джезказганская, Тенгизская, Карагандинская (Казахстан); Кузнецкая, Минусинская, Тувинская (Алтае-Саянская область); Рыбинская (ЕнисейскоБайкальская область). В пределах геосинклинальных областей оформился ряд срединных массивов.

Предпиренейский, Предальпийскмй, Предкарпатский, Предкавказский, Предкопетдагский, Предгималайский, Месопотамский.

Тетис начал постепенно распадаться на части, длительная эволюция которых привела к образованию Средиземного, Черного, Каспийского, Азовского, Мраморного и Аральского морей.

ВТихоокеанском поясе, состоявшем из нескольких геосинклинальных областей (Восточно-Азиатская, Новогвинейско-Новозеландская, Андийская, Калифорнийская), в палеогене и неогене преобладали процессы прогибания с интенсивным осадконакоплением и вулканизмом. Мощность терригенных и вулканогенных формаций в них достигает 14 км. В результате альпийского орогенеза в этих областях формируется система островных дуг, архипелаги островов, складчатые зоны, окраинные моря.

Вобластях развития мезозоид существовали условия переходного типа и накопление континентальных угленосных отложений небольшой мощности происходило только в грабеноподобных впадинах. С середины миоцена Вер- хояно-Чукотская и Кордильерская области испытали эпиплатформенный орогенез с размахом движений 3-4 км. Площадь Берингова моря осушилась, соединив между собой Азию и Северную Америку. В Северной Америке поднятия временами сопровождались массовыми излияниями лав. Блоковые движения захватили и окраину древней платформы, создав параллельную Кордильерам цепь глыбовых Скалистых гор. Расположение основных областей альпийской складчатости иллюстрирует рис. 73.

Альпийский орогенез на молодых и древних платформах сопровождался блоковыми смещениями по разломам с образованием горстов, грабенов и сводовых поднятий. Эти вертикальные перемещения нередко сопровождались излиянием основной магмы (Центральный Французский массив и др.), формированием высокогорного рельефа и глубоких долинообразных впадин. В последних часто располагаются крупные водоемы (Восточно-Африканская рифтовая система, Байкальская система рифтов).

Впределах складчатого эпипалеозойского Атлантического пояса оформилась и развилась впадина Атлантического океана. Современная структура земной коры включает древние платформы, молодые платформы (эпибайкальские, эпикаледонские, эпигерцинские, эпимезозойские), байкалиды, каледониды, герциниды, мезозоиды, альпиды, геосинклинальные области.

Антропогеновый период – типичная геократическая эпоха. К началу антропогена на поверхности Земли сохранились два геосинклинальных пояса – Тихоокеанский и Средиземноморский. В раннем антропогене (эоплейстоцене) в

204 |

213 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

4.9.4 История развития Земли в кайнозойскую эру

Кайнозойский этап начался 65 млн лет назад и продолжается поныне. Охватывает палеогеновый, неогеновый и антропогеновый периоды.

Кайнозойский этап ознаменовался альпийской складчатостью, которая проявилась в пределах геосинклинальных областей, развивавшихся в мезозое и раннем палеогене, и существенно изменила структурный план Земли. К началу андропогенового периода завершился начавшийся в мезозое распад Гондваны и сложилось современное распределение материков и океанов. Основные фазы альпийской складчатости: ларамийская – конец мела-начало палеогена; пиренейская – конец эоцена-начало олигоцена; савская – на рубеже олигоцена и миоцена; штирийская – в середине миоцена; аттическая – в конце миоцена; ро-

данская – в середине плиоцена и валахская (ронская, сахалинская, алеутская) –

на рубеже антропогенового периода.

В палеогене практически все платформы были подняты выше уровня моря, и на них господствовал континентальный режим. Прогибание происходило только на окраинах, где располагались мелкие морские бассейны. Платформы северного и южного полушарий разделял обширный морской бассейн Тетис, протягивавшийся от Гибралтара до Гималаев и Индонезии. В середине палеогена море из Тетиса проникло на соседние платформы и залило обширные площади в пределах современной Западной Европы, юга Европейской части России, Западной Сибири, Северной Африки и Аравии. В морских бассейнах шло интенсивное накопление карбонатных отложений. Но уже в эоцене эти территории постепенно освободились от моря, и на их месте начали возникать молодые горные сооружения – альпиды.

Рубеж эоцен-олигоцен – важный рубеж рассматриваемого этапа. На этом рубеже практически завершилось формирование главных черт современных структуры и рельефа Земли – распределение континентов и океанов, платформ и подвижных поясов, включая срединно-океанические хребты, началось образование подавляющего большинства современных горных сооружений. В Средиземноморском поясе в результате альпийского тектогенеза формируется горная система Альп (с чем и связано происхождение термина “альпийская складчатость”), а также система молодых складчатых сооружений, прослеживающихся от крайнего северо-востока Африки (Береговой Атлас) и Пиренейского полуострова до Бирмы и Индонезии. Наряду с горными сооружениями сформировались впадины: Венгерская, Трансильванская, Рионская, Куринская, Лут, Де-Ште-Кевир, Южно-Афганская; краевые прогибы: Предандалузский,

Сторонники мобилистской теории считают, что к концу перми докембрийские платформы объединились в единый материк Пангею, явившийся прообразом Пангеи протерозойской. Палеозойская Пангея была окружена океаном Панталасса.

Каледониды в позднем палеозое находились в условиях различных тектонических режимов – орогенного, переходного к платформенному и платформенного. Орогенный режим наступил сразу же после каледонских складкообразовательных движений. Тектонические движения имели преимущественно глыбовый характер, происходило перемещение отдельных блоков по разломам, что и обусловило развитие межгорных впадин. К концу девона большинство впадин закончили свое существование, и произошла нивелировка окружающих их горных хребтов и возвышенностей. С начала карбона начал формироваться чехол, близкий к платформенному, а с конца перми установился платформенный режим.

Таким образом, поздний палеозой – это время широкого развития континентального осадконакопления. По данным А. Б. Ронова и В. Е. Хаина, 70% современных материков в то время представляли собой сушу. Усложнение рельефа, обусловленное, с одной стороны, горообразовательными процессами в геосинклинальных областях, а с другой – резкой его дифференциацией на платформах, создало необычайное разнообразие условий накопления осадков в понижениях рельефа континентов. Состав осадков определялся тектоническим режимом и климатической обстановкой. В зонах аридного климата формировались красноцветные терригенные формации, заполнявшие межгорные впадины в пределах грампианских, алтае-саянских и других каледонид, европейских герцинид и на территории древних платформ. Для зон гумидного климата характерны красноцветы, седиментация которых происходила в топических условиях, и угленосные отложения зон с тропическим и умеренным климатом. В зонах полярного климата возникли комплексы ледниковых отложений.

Мощность верхнепалеозойских отложений на платформах до 5 км, в геосинклинальных областях – до 15 км.

К началу мезозоя сформировалась герцинская структура земной коры, в которой выделяют следующие структурные элементы: древние платформы, молодые платформы; байкалиды, каледониды, герциниды, геосинклинальные пояса. Схему строения молодых платформ и областей герцинской складчатости иллюстрирует рис. 71.

212 |

205 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

MZ+KZ

C3+P

D1+C1

Рис. 71. Схема строения областей герцинской складчатости

Климатическая зональность, наметившаяся в раннем палеозое, в позднем палеозое стала наиболее отчетливой. Уже в девоне существовало шесть климатических зон: 1) северная гумидная умеренно теплая; 2) северная аридная; 3) тропическая гумидная; 4) южная аридная; 5) южная гумидная умеренно теплая; 6) южная холодная.

Характер зон в карбоне и перми сохранялся, но границы их неоднократно менялись. Так, во второй половине девона-начале карбона аридные и холодные зоны имели незначительное распространение, так как на планете господствовал влажный теплый климат в связи с широким развитием трансгрессий и нивелировкой рельефа. К концу перми значительно расширились зоны засушливого климата, что было связано с резким сокращением морских бассейнов и широким развитием суши.

Гумидная тропическая зона располагалась по обе стороны от экватора и охватывала центральную часть Северной Америки, Западную Европу, Северную Африку, юг европейской части РФ, Турцию, Иран, Афганистан, Гималаи, ЮгоВосточную Азию, Китай. Индикаторами тропической зоны являются мощные карбонатные толщи, залежи железных руд, бокситов, каменного угля. По обе стороны от тропической зоны располагались зоны засушливого климата с широким развитием красноцветов, каменной соли, доломитов, ангидритов, гипсов.

Северная гумидная зона с умеренным теплым климатом охватывала Аляску, северо-западную часть Канады, Сибирь и Северо-Восток РФ. Южная гумидная зона занимала практически всю Гондвану. Зоны выделены по многочисленным пластам каменного угля, образованного за счет листопадной растительности с годичными кольцами прироста.

В среднем и позднем карбоне и в ранней перми в Южном полушарии господствовал холодный климат, на что указывают следы ледниковых образований.

С верхнепалеозойскими отложениями связаны угольные месторождения лимнического, паралического и межгорного типов; нефтяные месторождения;

К концу мезозоя в Северном полушарии Земли выделились два крупных платформенных материка – Евразийский и Северо-Американский, разделенные еще не до конца оформившейся впадиной Атлантического океана.

Таким образом, мезозойский этап развития характеризуется расколом Гондваны, образованием новых океанических впадин, мезозоид, трапповым магматизмом и интенсивной складчатостью в Тихоокеанском поясе.

Климатическая зональность начала изменяться с конца триаса в связи с резким увлажнением климата. В Евразии по данным родового и видового состава флоры выделялось две зоны: умеренно влажная (Сибирская) и тропическая влажная (Индо-Европейская). Влажная тропическая зона протягивалась далеко на юг, захватывая Австралию и Южную Африку. Зоны холодного климата отсутствовали.

Впозднеюрскую эпоху происходила аридизация климата на юге Европы,

вСеверной Африке, в Средней и Центральной Азии, Китае. Здесь возникли солеродные лагуны, пустыни.

Враннемеловую эпоху зона северного аридного климата установилась в границах, близких к современной, а в Южном полушарии она соответствовала территории Южной Америки. Умеренно влажная зона охватывала всё Северное полушарие до самых северных островов Ледовитого океана. В позднемеловую эпоху в связи с расширением площади морских бассейнов произошло некоторое увлажнение климата, однако установившаяся климатическая зональность сохранилась.

Из полезных ископаемых для мезозоя наибольшее значение имеют: уголь – антрацит и коксующийся уголь (Южно-Якутский угольный бассейн), нефть (Северная Америка, Западная Европа, ЮВ Восточно-Европейской платформы, Западно-Сибирская плита и др.), газ (Сибирская платформа), оолитовые железные руды (Англия, Франция, Германия), фосфориты (среднее течение р. Волги), строительные материалы, полиметаллы. Два богатейших рудных пояса простираются по берегам Тихого океана: один – от Чукотки через Сихотэ-Алинь до Индокитая; другой – от Аляски до Цетральной Америки.

На Сибирской платформе в течение всей мезозойской эры происходило формирование вулканическх каналов, заполненных магмой основного и ультраосновного состава – кимберлитовых трубок, из которых и в настоящее время ведется добыча алмазов.

206 |

211 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Следующая важная фаза приходится на конец юры - начало мела. Ее именуют на западе Евразии – позднекиммерийской, на северо-востоке России – колымской, в Китае – яньшанской, в Японии – Сакава или Ога, в Новой Зеландии – Хоконуи, в Кордильерах Северной Америки – невадийской, в южноамериканских Андах – арауканской. Основной ареал ее проявления – Тихоокеанское складчатое кольцо. Деформации этого возраста оформили складчатую структуру Верхояно-Чукотской области, значительную часть Японских островов и Новой Зеландии, сыграли важную роль в оформлении структуры западных зон Кордильер. В Евразии они затронули внутренние зоны Альп, Динарид, Эллинид, проявились в Иране, Афганистане, на Памире, в Тибете и Бирме.

Третья фаза мезозойской складчатости – австрийская – проявилась в середине мела. Она привела к интенсивным складкообразовательным процесссам во всем Альпийско-Гималайском поясе, но не завершила геосинклинального развития ни в одной из структур. В Тихоокеанском обрамлении основное значение эта фаза имела в складчатой системе Сихотэ-Алиня (2). Незначительные структурные изменения произошли на Корякском нагорье и в Се- веро-Американских Кордильерах.

Новое усиление тектонической активности наступило в начале позднемеловой эпохи и несколько изменило структуру Альп, Балкан, Анатолии, Малого Кавказа.

Мезозойская структура Земли была сформирована лишь в конце меланачале палеогена в ларамийскую фазу складчатости. В эту фазу деформации охватили всю восточную зону Северо-Американских Кордильер от севера Аляски (через Скалистые горы Канады и США) до Мексики и распространились на Кубу и Анды, а по другую сторону Тихого океана – на Северо-Восток России. Геосинклинальное развитие завершилось во Внутрикордильерской (4) и Верхояно-Чукотской (1) складчатых областях. Перед фронтом горных мезозойских сооружений сформировались передовые прогибы: Приверхоянский, Предкордильерский и др. На границе тихоокеанских геосинклинальных областей и прилегающих к ним молодых платформ возникла структурная зона в виде линейных крупных расколов, по которым до настоящего времени происходит внедрение и излияние магмы кислого состава. Этот вулканический пояс получил название Чукотско-Катазиатского.

Разнообразие тектонического режима привело к формированию различных типов формаций: в Верхояно-Чукотской и Кордильерской областях распространены эффузивно-обломочная и угленосная формации; в структурах Средиземноморского пояса – эффузивно-обломочная, терригенная, флишевая, известняковая.

месторождения газа, каменной и калийной солей, бокситов, фосфоритов, строительных материалов и различных руд магматического происхождения. К интрузиям основного состава приурочены месторождения титаномагнетита, хромита, никеля, кобальта, асбеста. С интрузиями кислого состава связаны контактовометасоматические месторождения железных руд (горы Магнитная, Благодать на Урале и др.).

4.9.3 История развития Земли в мезозойскую эру

Мезозойский этап (251-65 млн лет) включает триасовый, юрский и меловой периоды. Этот этап вошел в историю как начало формирования современной структуры континентов.

Враннем и частично среднем триасе структурный план поверхности земной коры существенно не изменился. Первая половина триасового периода характеризовалась высоким положением платформ и минимальным для всего мезозоя распространением на них морей. Герцинские горноскладчатые сооружения подвергались усиленной денудации. Перелом в господстве континентальных условий наметился в середине раннего триаса, а особенно отчетливо проявился в позднем триасе, когда происходило опускание по глубоким разломам обширных участков древних и молодых платформ, сопровождавшееся интенсивным вулканизмом. Обширные излияния базальтовой лавы на дневную поверхность образовали трапповую формацию. Наибольшие масштабы эти процессы имели на Сибирской платформе, в Южной Америке и Восточной Африке.

Впределах эпикаледонских и эпигерцинских платформ в условиях континентального режима в межгорных впадинах формировались толщи обломочных пород, нередко угленосных. В среднем и позднем триасе некоторые эпигерцинские платформы (Западная Европа, Туранская плита и др.) испытали трансгрессию мелководного моря.

Враннеюрскую эпоху значительная часть материков продолжала оставаться сушей, море покрывало лишь около 18% их площади. Континентальное осадконакопление сопровождалось формированием линз бурых углей. В среднеюрское время площадь морского бассейна увеличилась, а максимума трансгрессии достигли в позднеюрскую эпоху. Возник обширный водный бассейн, разделявший Африканскую, Индостанскую и Австралийскую платформы.

Впределах эпикаледонских и эпигерцинских платформ в юрское время закладывались крупные впадины, сливающиеся в синеклизы. В ряде районов каледонид возникли грабенообразные прогибы, где шло накапление мощных

210 |

207 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

толщ континентальных угленосных отложений – песков, песчаников, конгломератов с прослоями каменных углей. Позднеюрские регрессии на эпигерцинских платформах привели к накоплению соленосных или красноцветных отложений.

На рубеж позднеюрской-раннемеловой эпох приходится самая мощная за всю новейшую историю Земли вспышка гранитного магматизма, тяготеющая к Тихоокеанскому подвижному поясу. Крупные батолиты возникли в ВерхояноЧукотской и Монголо-Охотской областях Восточной Азии, в Кордильерах и Андах.

Впозднемеловую эпоху произошла одна из крупнейших морских трансгрессий. В границах современных континентов Северного полушария морской бассейн занимал около 60 млн км2.

К концу мезозоя Гондвана как единый материк перестала существовать и распалась на отдельные крупные глыбы: Южно-Американскую, Африканскую, Индостанскую, Австралийскую и Антарктическую. В конце юры-начале мела начали формироваться впадины, занятие водами Тихого океана, долготно ориентированного Атлантического океана, северной части Индийского океана и широтного океана, опоясывающего Антарктиду. Очевидно, с этим же временем связано заложение впадины Северного Ледовитого океана. Одновременно с образованием впадин возникла грандиозная система срединно-океанических хребтов, осложненных рифтами, расположенными вдоль осевых зон палеозойских складчатых поясов.

Вмезозойскую эпоху проявилось несколько важных фаз складчатости, сыгравших существенную роль в формировании современного рельефа поверхности Земли. Наиболее ранняя из крупных фаз складчатости – раннекиммерийская (индосинийская) проявилась в конце триса-начале юры. Она охватила площади от Добруджи, Горного Крыма, Горного Мангышлака и Туакыра через Южную Туркмению, Иран, Афганистан до Южного Китая и ЮгоВосточной Азии. В западном полушарии она проявилась в Кордильерах и Андах. Ей предшествовали деформации середины триаса, окончательно оформившие Капскую складчатую зону; дислокации Сьерр Буэнос-Айреса и горы Элсуэрта. В результате этой фазы завершилось геосинклинальное развитие в Юго-Восточной Азии (кроме Бирмы) – возникла Тибетско-Индокитайская (3) складчатая область (рис. 72).

Впределах древних платформ с раннекиммерийской фазой связывают интенсивные глыбовые движения, сопровождающиеся излиянием базальтовых лав (трапповый магматизм). Максимум его падает на платформы южного полушария.

Верхояно-Чукотская, |

– геосинклинали |

Рис.72 Схема строения Земли к началу палеогена: консолидации; б – области мезозойской складчатости: 1 – |

– Тибетско-Индокитайская, 4 – Внутрикордильерская; в |

более ранней |

Алиньская, 3 |

области |

Сихотэ- |

а – |

2 – |

|

|

208 |

209 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Рис. 78. Схематектоническогорайонированияосадочногочехла Западно-Сибирскойплиты (по Гаврилову В. П.)

I – границы плиты; 2 – антеклизы и зоны поднятий: 1 – Ямальская антеклиза; II – Малохетско-Хетская зона поднятий; Ш – Сосьвинская антеклиза; IV – Среднеобская антеклиза; V – Таз-Колпашевская антеклиза; VI – Тобольская антеклиза; VII – Казачинская зона поднятий; VII – Приколыванская зона поднятий; 3 – своды: а – Северо-Ненецкий; б – Нижне-Пурский; в – Пурпейский; г – Сургутский; д – Нижневартовский; е – Демьяновский; ж – Каймысовский; 4 – оси синеклиз и мегапрогибов: А – Гыданская синеклиза; Б – УстьЕнисейская синеклиза; В – Ляпинский мегапрогиб; Г – Ханты-Мансийская синеклиза; Д – Колтогоро-Уренгойский мегапрогиб; Е – Приенисейская синеклиза; Ж – Тюменский мегапрогиб; 3 – Иртыш-Кулундинская синеклиза

5.3.4.1 Строение фундамента и осадочного чехла

Складчатый домезозойский фундамент плиты разновозрастный: в Приуральской части – герцинский; в Приенисейской – байкальский; на юге, на продолжении складчатых систем Алтая и Казахстана – соответственно герцинский и каледонский. Центральная и северная части изучены слабо. Здесь предполагается наличие в фундаменте докембрийских массивов. В строении фундамента

В среднем девоне началось постепенное наступление моря на территорию платформы, вызванное значительными опусканиями в соседних геосинклиналях. Средне-верхнедевонские отложения распространены практически на всей территории, за исключением Балтийского щита. Они обнажаются в западной части платформы (Главное девонское поле), в сводовой части Воронежской антеклизы, слагают мощные толщи в пределах Волго-Уральской антеклизы, Печорской плиты. Среднедевонские отложения Главного девонского поля: конгломераты, пески, песчаники, алевролиты, глины с прослоями гипсов, мергелей и доломитов, имеют континентальное происхождение. В Воронежской антеклизе, разрезы которой считаются эталонными, средний отдел представлен пестроцветными терригенными породами, ангидритами, каменной солью, аргиллитами, мергелями, известняками и доломитами. В Волго-Уральской антеклизе и на Печорской плите среднедевонские (живетские) терригенно-карбонатные толщи являются основными коллекторами нефти. Кроме того, на Тиманской гряде с грубообломочными терригенными породами (песчаниками, гравелитами, конгломератами) связаны проявления и месторождения золота, алмазов, титана, редкоземельных и редкометальных минералов. Отложения содержат обильные спорово-пыльцевые комплексы. Наиболее распространенная фауна: остракоды, морские лилии, брахиоподы, кораллы.

Верхнедевонские отложения Главного девонского поля в нижней части сложены карбонатными породами: известняками, доломитами, мергелями, в верхней части – лагунными и континентальными пестроцветными песками, глинами и песчанистыми доломитами. Разрезы верхнего девона Воронежской антеклизы преимущественно карбонатные, содержат богатую фауну брахиопод. В Волго-Уральской антеклизе они начинаются базальными (пашийскими) слоями, состоящими из песков, песчаников и глин. В ряде районов эти образования нефтеносны. Выше залегает мощная толща глин, мергелей и известняков с фауной гониатитов, брахиопод и пелеципод. Верхнюю часть толщи (доманиковые слои) рассматривают как возможный нефтегазоносный коллектор ВолгоУральской нефтегазоносной области. Венчают разрез девона доломиты, известняки и мергели с линзами ангидрита и каменной соли. Мощность отложений 500-1000 м. В тех районах, где распространены породы нижнего девона, она увеличивается еще на 200-300 м, а в районе Перми – на 900-950 м.

На Тиманской гряде верхний девон распространен почти повсеместно, за исключением участков выхода на поверхность рифейского фундамента. Его разрезы рассматривают в качестве стратотипических. Они содержат большое количество фауны брахиопод, остракод, головоногих моллюсков, кораллов,

256 |

225 |