притоков нефти из скважин

.pdf

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

368 Гя. XI. Закономерности в распределении нефти и газа в земной коре

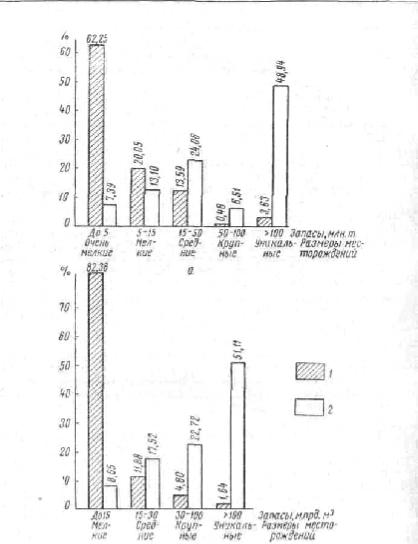

Рис. 154. Распространение балансовых запасов нефти и газа по группам месторождений СССР на 1 января 1960 г. в % (по С. П. Максимову, 1964).

— количество месторождений в %; 3 — коли» чество запасов в %.

• нефть; б —газ1 1

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

§ 1. Особенности распространения скоплений нефти и газа |

369 |

стратиграфическим комплексам совпадает с распределением по этим же комплексам других горючих ископаемых — каменного угля и горючих сланцев, что объясняется общностью условий их образования.

Неравномерное распределение запасов нефти и газа по разрезу является следствием периодичности процессов нефтеобразования и сопровождается качественными изменениями нефтей и газов.

При рассмотрении происхождения нефти и газа и условий их залегания в земной коре должны учитываться закономерные связи содержащихся в них углеводородных и неуглеводородных компонентов. Изменения свойств

нефтей и газов по разрезу месторождений связаны с глубиной залегания продуктивных горизонтов и не зависят (в пределах отдельных месторождений) от их возраста. Несколько иная картина наблюдается при

рассмотрении изменения свойств нефтей и газов по геологическим формациям в более широком плане.

При сопоставлении нефтей и газов по формациям в среднем по миру влияние глубины залегания продуктивных горизонтов на соответствующие показатели практически исключается. Одновозрастные горизонты в различных районах залегают на разных глубинах. Более того, учитывая

специфику распределения скоплений нефти и газа по крупным тектоническим элементам, можно говорить, что более древние продуктивные горизонты в среднем залегают на меньших глубинах. Так, палеозойские отложения продуктивны на платформах, где глубина их залегания 2—2,5 км; третичные отложения продуктивны главным образом в предгорных прогибах, где глубины залегания продуктивных горизонтов достигают 4 км и более; мезозойские отложения занимают промежуточное положение. Вместе с тем с

увеличением возраста продуктивных горизонтов наблюдаются примерно те же изменения в составе нефтей и газов, что и при увеличении глубины залегания в пределах месторождения.

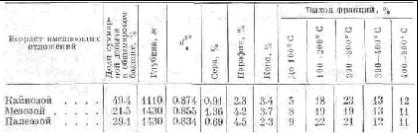

Как видно из табл. 63, от кайнозоя к палеозою по группам отмечается уменьшение плотности, увеличение содержания парафина, увеличение выхода легких фракций (до 200° С).

63

Средняя характеристика нефтей по геологическим формациям (по О. А. Радченко, 1965)

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

370Гл. XI. Закономерности в распределении нефти и газа в аемной коре

Вобщих чертах та же закономерность наблюдается и при рас-1 смотрении качества нефти по геологическим системам. Дж. Мак-Наб,| П. Смит и Р. Бете (1952) для нефтей

США приводят аналогичные! изменения по геологическим системам (рис. 155).

По содержанию серы довольно отчетливо выделяются две группы нефти. В первой группе сернистых нефтей ее содержание превышает 1% (в среднем 1,56%). В группе малосернистых нефтей содержание серы обычно менее 0,5% (в среднем 0,24%).

Многие авторы отмечают частные изменения тех или иных свойств нефтей или вхо-

дящих в них химических соединений и элементов. Так, Д. С. Болл и соавторы, а также С. П. Максимов отмечают изменение с возрастом содержания азота в нефтях; С. М. Кат-

|

ченко и Л. А. Гуляева — закономерное |

||||

|

изменение с |

глубиной |

отношения |

||

|

ванадия к никелю; |

|

|

||

|

Г. А. Амосов и др. — изменение |

||||

|

оптической активности к т. д. |

|

|||

|

Вполне |

естественно |

ожидать также |

||

|

изменения свойств попутных газов с |

||||

|

возрастом вмещающих пород. Анализ |

||||

|

нефтей и попутных газов Европейской |

||||

|

части |

СССР1 |

показал |

полное |

|

|

соответствие в изменении их свойств. |

||||

|

Параллельно с изменением нефтей и |

||||

|

газов во вмещающих толщах меняется |

||||

|

состав |

битумов. |

Отмечается- |

||

|

закономерное изменение |

изотопного |

|||

|

состава серы в нефтях в зависимости от |

||||

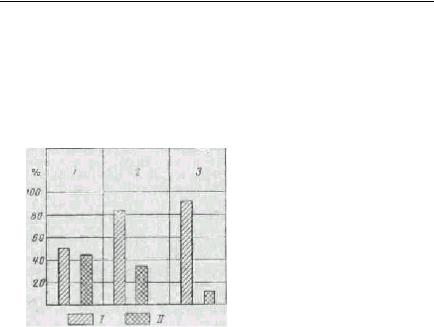

Рис. 155, Содержание низкокипящих фракций в |

возраста |

отложений |

(рис. 156). Уста- |

||

нефтях США (по Смиту и Бетсу). |

новленные |

|

закономерности |

||

подтверждают общую схему превращения органического вещества в земной коре,

выдвинутую в свое время А. Ф. Добрянским. Установлена не только метанизация углеводородов во времени, но и другая сторона этого процесса — конденси-рование

молекул. Как было указано в гл. IX, группа исследователей предложила гипотетическую кинетическую схему превращения углеводородов. В соответствии с

этой схемой превращения могут происходить по цепной реакции. Началом цепной реакции может явиться отрыв радикалов (СН, или Н"'") от органической молекулы (М),

I — количество нефтей, содержащих более 20% |

1 Работа проведена автором совместно с |

С. П. Максимовым, А. А. Жухо-випкнм, Н. М. |

|

углеводородов, вскипающих до 200° С; |

Туркельтаубом, Т. А. Ботневой и Р. Г. |

II — количество нефтей, содержащих менее 20% |

|

углеводородов, вскипающих до 200° С; |

Панкиной. |

1 — нефти третичного возраста (112 образцов); |

|

2 — нефти мезозойского возраста (33 образца); |

|

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

§ 1. Особенности распространения скоплений нефти и газа |

371 |

который может произойти, например, под воздействием радиоактивной реакции.

Дальнейшие воздействия непрерывно образующихся углеводородных радикалов на углеводороды обеспечивают: 1) разрыв нафтеновых колец; 2) метанизацию; 3) уменьшение молекулярного веса насыщенных углеводородов; 4) дегидрогенизацию нафтеновых углеводородов; 5) конденсацию ароматических колец, приводящую в

конечном счете к графиту. |

|

установленных закономерных изменений в |

Физико-химическое толкование |

||

составе нефтей и сопутствующих им газов и битумов в зависимости от |

||

стратиграфической глубины их залегания говорит о необратимости процессов, |

||

обусловивших появление этих закономер- |

||

ностеи в земной коре. Если |

справедливо это заключение, то наблюдающиеся |

|

закономерности находятся |

в явном |

противоречии с представлением Н. А. |

Кудрявцева и А. Б. Порфирьева о единой фазе миграции и формировании залежей |

|

|||

нефти в земной коре. Более того, они противоречат представлениям о вертикальной |

|

|||

миграции нефти снизу |

|

|||

вверх. |

Для |

|

объяснения |

|

наблюдающихся |

неизбежно |

|

||

закономерностей |

|

|||

"приходится |

|

допустить |

|

|

многократное |

|

усиление |

|

|

процессов |

нефтеобразования в |

|

||

земной коре |

с последующим |

|

||

превращением |

во |

времени |

|

|

нефтей и газов (старение). |

|

|||

Цикличность процессов битумо-и |

|

|||

нефтегазообразования |

отмечалась |

|

||

неоднократно |

|

|

||

различными авторами (В. В. |

|

|||

Вебер, И. О. Брод, Д. В. Жабрев, |

|

|||

С. П. Максимов и др.). Весьма |

|

|||

интересные |

выводы |

в этом |

|

|

направлении были сделаны С. П. |

. |

|||

Максимовым |

при |

детальном |

||

изучении условий формирования |

|

|||

нефтяных |

|

и |

газовых |

|

месторождений в южных районах |

|

|||

Волго-Ураль-ской |

области1. |

|

||

Здесь |

открыто |

140 |

|

|

месторождений, содержащих |

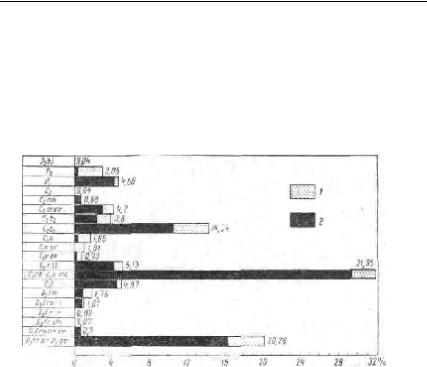

Рпс. 156. Закономерности изменения нефтей, попутных газов, |

|

|

1 Изложение ведется по работе |

битумов и изотопного состава (6S34) серы в нефти по |

С. П. Максимова «Закономерности |

стратиграфическому разрезу |

размещения и условия формирования залежей нефти и газа». Пзд-во «Недра», 1964. Монография удостоена премии им. И. М. Губкина за 1965 г.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

372 Гл. XI. Закономерности в распределении нефти и газа в Вемйой коре

535 залежей нефти и газа, в том числе подсчитаны запасы в 108 место- рождениях (в 403 залежах).

В распределении залежей по разрезу палеозойских отложений наблюдаются следующие закономерности.

1. Залежи нефти и газа в открытых месторождениях связаны с тремя системами: девонской (97 залежей), каменноугольной (324 залежи) и пермской (111 залежей). Исключением из этого правила является Коробковское месторождение, в пределах которого установлены три залежи газа в отложениях юрской системы.

Рис. 157. Распределение запасов нефти и газа по разрезу палеозойских отложений южных районов Волго-Уральской нефтегазо-носной области в % (по С. П. Максимову, 1964).

1 — газ; а — нефть.

Промышленная нефтегазоносность приурочена к 26 стратиграфическим комплексам отложений палеозоя. Границы промышленной нефтегазоносности отложений девона, нижнего и среднего карбона и перми в пространстве не совпадают и, очевидно, генетически не связаны.

2. Распределение запасов нефти и газа по разрезу палеозойских отложений, слагающих основные тектонические элементы исследуемой области, показано на рис. 157. •

Может быть выделено четыре регионально выдержанных терри-генных комплекса нефти и газа, содержащих большую часть запасов и залежей в разрезе палеозоя.

а. Живетско-нижнефранский в девоне. В пределах Донского горстообразного поднятия в эту толщу следует включать верхне-франские и фаменские (кроме данково-лебедянских) отложения.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

''81. Особенности распространения скоплений нефти и газа |

373 |

б. Визейский (малиновский надгоризонт, бобриковский и тульский горизонты) в нижнем карбоне.

в. Верхнебашкирский — верейский в среднем карбоне. На восточном

склоне Воронежского свода и в некоторых участках в южной части Жигулевско-Пугачевского свода в этот комплекс следует включить отложения каширского горизонта московского яруса.

г. Нижнепермский (мергелистые фации).

Промышленные запасы резко снижаются как вверх, так и вниа, по разрезу от этих комплексов.

Приуроченность большей части залежей нефти и газа и их промышленных запасов к четырем терригенным комплексам палеозоя находится в генетической связи с цикличностью осадконакопления и нефтегазообразования на всей территории Волго-Уральской области. Как известно, на этой территории четко выделяются четыре цикла седиментации. «Цикличность палеозойского осадкообразования на Русской и Северо- Американской платформах, по-видимому, обусловлена цикличностью колебательных движений, которые испытывают платформы в связи со своим развитием» (Успенская, 1952). Анализ этого процесса дан в работах В. В.

Белоусова (1944, 1948, 1954), А. А. Бакирова (1948, 1951, 1954, 1960), М. Ф.

Мирчинка и А. А. Бакирова (1951), А. А. Трофимука (1950, 1956), Л. Н. Роза- нова- (1957), И. О. Брода, М. Ф. Мирчинка и др. (1960), Н. В. Неволина и др. (1956). Этими работами доказано, что с цикличностью колебательных движений связана цикличность палеозойского осадконакопления, которая в

свою очередь периодически порождала благоприятные условия для нефтегазообразования.

История осадконакопления в пределах платформы связана с тремя циклами тектогенеза — каледонским, герцинским и альпийским.

Цикличность колебательных движений и осадкообразования привели к тому, что в разрезе палеозойских отложений два комплекса терригенных пород (девонский и нижнекаменноугольный) регионально прослеживаются по всей территории Волго-Уральской области, а среднекаменноугольный и

нижнепермский терригенный и мергелистый комплексы развиты на относительно ограниченной территории. Полностью соответствует этому нефтегазоносность отложений. Следовательно, определенная закономерность в колебательных движениях, происходивших в палеозойской эре на территории Волго-Уральской области, привела к цикличности седиментации и периодическому накоплению песчано-глинистых и глинисто-карбонатных толщ, обогащенных органическими веществами. Только этим можно

объяснить широкий стратиграфический диапазон нефтегазоносности и появление в разрезе четырех регионально продуктивных комплексов, с

которыми связаны основные залежи нефти и газа палеозойских отложений и их промышленные запасы.

Таким образом, цикличность колебательных движений осадконакопления

и периодичности нефтегазообразования в палеозойских

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

374 гл- XI- Закояоиерности в распределении нефти а г-аза в земной1 коре

отложениях Волго-Уральской области являются единым процессом.

Отмеченная цикличность осадкообразования в разрезе палеозойских отложений, несовпадение границ распространения промышленной I нефтегазоносности отложений девона, нижнего карбона, среднего карбона и нижней перми, выделение четырех продуктивных толщ, с которыми связаны основные промышленные залежи нефти и газа и их запасы, геохимические

различия нефтей и газов указанных продуктивных толщ в пределах большей части исследованных месторождений дают возможность говорить о наличии в разрезе палеозойских отложений цикличности нефтегазообразования.

Из этого следует, что выделенные в разрезе четыре продуктивные толщи и их залежи генетически связаны с индивидуальными нефте-материнскими свитами в живетско-франских, нижне- и средне-визейских, верхнебашкирских

— верейских и нижнепермских тер-ригенных образованиях.

Таким образом, цикличность процессов битумо- и нефтеобразо-вания, обусловленная геологической историей земной коры и отдельных ее участков,

изначально вызывает неравномерное распространение скоплений нефти и газа в земной коре.

Все те области, где докембрийские породы (щиты) обнажены или подходят близко к поверхности, лишены месторождений нефти и газа.

Скопления нефти и газа в центральных частях горных сооружений отсутствуют. Если происхождение нефти и природных газов связывать с органическим веществом, то, очевидно, не следует ожидать месторождений этих полезных ископаемых на щитах, где нет осадочного покрова. В

интенсивно дислоцированных областях отсутствие месторождений нефти и газа объясняется прежде всего плохими условиями сохранения залежей. В

таких областях благоприятные условия для существования залежей нефти и газа сохраняются лишь в межгорных впадинах, выполненных слабодислоци- рованными- и неметаморфизованными осадочными породами.

С рассмотренной закономерностью тесно связано неравномерное распределение залежей нефти и газа в пределах одновозрастных геологических формаций. Наличие залежей нефти и газа в той или иной

формации связано с ее распространением в том или ином крупном тектоническом элементе земной коры. Возраст продуктивных формаций изменяется по основным тектоническим элементам. Сопоставляя схему

распространения известных скоплений нефти и газа с тектонической картой мира, можно сделать следующие выводы.

1.На древних (докембрийских) платформах основные продуктивные горизонты имеют палеозойский возраст.

2.В периферийных частях альпийской складчатой зоны и в межгорных впадинах основной возраст продуктивных горизонтов палеогеновый, неогеновый и мезозойский.

3.В пределах эпигерпинских платформ основные продуктивные горизонты имеют мезозойский возраст.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

§ 1. Особенности распространения скоплений нефти .и газа |

375 |

4. В областях перехода от одной тектонической области к другой (например, от платформы к геосинклинали) в предгорных прогибах наблюдается наложение разновозрастных формаций друг на друга.

Примерно к таким же выводам несколько позже пришел М. К. Ка-линко (1964). Отмеченные закономерности имеют большое практическое значение

для открытия новых месторождений и поэтому заслуживают детального рассмотрения.

До последнего времени количество запасов нефти и газа, разведанных в пределах внутриплатформенных впадин, составляло небольшой процент от общего количества их запасов, разведанных •во всем мире. Открытие новой Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции показывает, что подобное положение является результатом недостаточной разведанности. Очевидно, роль ресурсов нефти и газа, содержащихся в недрах внутриплатформенных впадин, пропорциональна площади их развития. И в этом отношении бога- тейшей в мире по ресурсам нефти и газа впадиной является Западно- Сибирская внутриплатформенная впадина. Хотя она еще недостаточно разведана, можно отметить следующие геологические особенности в размещении скоплений нефти и газа в пределах этой впадины. Относительное

количество месторождений и их масштабы в общем случае увеличиваются в глубь впадины. В более погруженных частях впадины увеличивается

стратиграфический диапазон нефтегазоносности за счет появления новых продуктивных горизонтов.

Аналогичная закономерность характерна и для другой внутри- платформенной впадины — Мичиганской.

Значительное количество разведанных в мире запасов нефти и природного газа приурочено к предгорным прогибам та. примыкающим к ним относительно погруженным частям платформ.

В Европейской части СССР могут -быть выделены восточная часть Русской (докембрийской) платформы и ее переход к складчатым

сооружениям Урала и южная часть эпигерцинской Русской платформы с ее переходами к альпийским складчатым сооружениям (Карпаты, Крым, Кавказ). Упомянутые области резко отличаются по истории своего развития и геологическому строению; в то же время обе они содержат в недрах огромные запасы нефти и газа. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть те общие признаки, которые их объединяют как крупные области нефтегазо-накопления. —

Геологическое развитие погруженных частей платформ тесно связано с жизнью соседних геосинклиналей. При накоплении в гео-спнклиналях

мощных толщ осадков в относительно глубокое погружение втягиваются и примыкающие к ним части платформ, Трансгрессии и регрессии геосинклинальных морей охватывают и значительные участки платформ.

Характер накопления осадков и их фацнальные особенности для таких бассейнов взаимно связаны и должны рассматриваться совместно. Позже, при

замыкании

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

376 Гл. XI. Закономерности в распределении нефти и газа в земной коре

геосинклинали, полной инверсии и образовании горной системы, на участках платформ, примыкающих к геосинклинали, развиваются предгорные прогибы.

В восточной области уральская геосинклиналь развивалась на стыке с древней (докембрийской) платформой. В южной области альпийская геосинклиналь (ее северная ветвь) возникла на стыке с эпигерпинской платформой. И в той и другой

области при замыкании геосинклиналей и росте горных сооружений образовывались предгорные прогибы, но возраст и геологическое строение этих предгорных прогибов существенно различны. Время формирования Предуральского прогиба — пермское, время формирования Пред-кавказского прогиба, по В. Е. Хаину и Л. Н. Леонтьеву, изменяется от середины палеогена до плиоцена. Первый прогиб формировался на

докембрийском основании, второй — на эпигерцинском. Ширина предгорных прогибов изменяется в значительных пределах. Так, ширина Уральского предгорного

прогиба изменяется от первого десятка километров на широте Уфы до нескольких десятков и, возможно, первых сотен километров на юге. Учитывая наличие на юго-

востоке и юге Русской платформы погребенных герцинских сооружений, можно рассматривать Урало-Эмбенский район как погребенный предгорный прогиб

герцинского сооружения.

Вюжной области ширина Предальпийского предгорного прогиба также варьирует

вшироких пределах: от первого десятка километров в Ставрополье до первых сотен километров в Терско-Кумской и Азово-Кубанской низменностях. В некоторых

районах, например в Предкарпатье, внешняя зона прогиба перекрывает эпигерпин- скую часть платформы. В предгорных прогибах во времени отмечается миграция оси наибольшего погружения в сторону платформы. Это явление подробно описано В. В. Бедоусовым, М. В. Муратовым, Н. С. Шатским, В. Е. Хаиным, И. О. Бродом и другими.

В одновозрастных осадках на платформах и в геосинклиналях наблюдаются отчетливые фациально-литологические отличия. В то же время такие толщи имеют

иногда общие черты, в частности к некоторым из них могут быть приурочены нефтегазопроявления. В разрезе геосинклиналей выделяются толщи с широко

распространенными нефтегазопроявлениями. В герцинской геосинклинали Урала такими толщами являются силурийские, девонские и каменноугольные отложения; в

альпийской геосинклинали Кавказа — юрские, нижнемеловые, эоценовые и нижнеолигоценовые. Обычно эти же толщи содержат крупные залежи нефти и газа на

части платформы, примыкающей к предгорному прогибу. Так, в восточной области в пределах платформы располагается Волго-Уральский нефтегазоносный район с

основными продуктивными горизонтами в девоне и карбоне. В южной области в

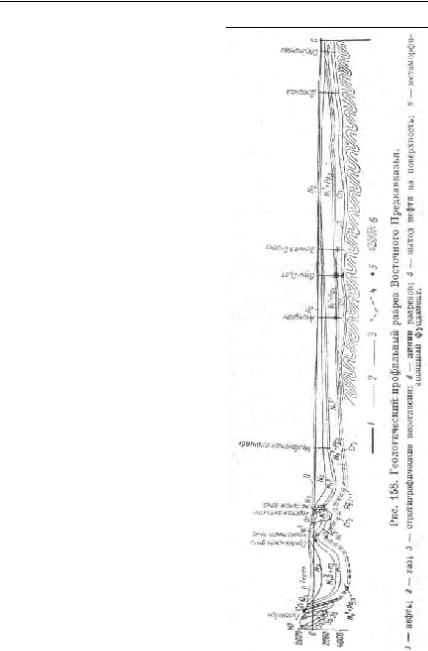

пределах эпигерцинской платформы известны крупные залежи нефти и газа в нижнемеловых и юрских отложениях Восточного Предкавказья (рис. 158), крупные залежи газ» в нижне-

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

§ 1. Особенности распространения скоплений нефти и газа

меловых отложениях Западного Предкавказья и в нижней части олигоцена Центрального Предкавказья. Эти же толщи

на геосинклинальном борту прогиба крупных залежей нефти и газа, как правило, не содержат.

На геосинклинальном борту предгорного прогиба и в его центральной части основные продуктивные горизонты приурочены к осадкам, отложившимся в последней стадии развития геосинклинали, иногда вслед за ее замыканием.

В центральной части прогибов стратиграфический диапазон нефтегазоносности расширяется. Возможно, что расширение диапазона

нефтегазоносности вверх по разрезу

происходит в результате вертикальной миграции и формирования вторичных

залежей.

С изменением вдоль геосинклинали

времени ее замыкания одновременно меняется и верхняя возрастная граница

основных продуктивных горизонтов на геосинклинальном борту и в центральной части прогиба. Например, на геосинклинальной ветви Крым — Кавказ

время замыкания меняется от мезозоя на западе до плиоцена на востоке, соответ-

ственно продуктивные горизонты перемещаются от мезозоя в Крыму к палеогену (Западное Предкавказье) и миоцену (Восточное Предкавказье) до плиоцена на Апше-ронском полуострове.

Общие особенности нефтега- зоносности, отмеченные для восточной и

южной областей, могут быть прослежены

и по другим предгорным прогибам и примыкающим к ним погруженным