специфической чертой олигополистического рынка является стремление к «картельному соглашению».

Картель представляет собой соглашение нескольких предприятий, устанавливающее для всех участников объем производства, цены на товар, условия найма рабочей силы, обмена патентами, разграничение рынков сбыта и долю ("квоту") каждого участника в общем объеме производства и сбыта. Его целью является повышение цен (сверх конкурентного уровня), но не ограничение производственной и снабженческо-сбытовой деятельности участников.

На первый взгляд, сходство картеля с монополией очевидно. Но картель весьма редко, в отличие от монополи, контролирует весь рынок, ибо вынужден учитывать политику некартелизованных предприятий. Кроме того, участники картеля имеют довольно мощный соблазн обмануть своих партнеров, снижая цены или активно рекламируя свой товар, что создает условия для захвата части рынка. Вследствие этого многие картели представляют собой временную структуру рынка и встречаются редко. К тому же законодательство многих стран считает картельную практику незаконной и противодействует ей различными методами.

Классическим примером образования и существования до сих пор картельного соглашения является, например, Организация Стран Экспортеров Нефти (ОПЕК), которая в разные периоды своей истории контролировала от 25% до 60% производства нефти индустриальных стран.

Невозможность полностью и постоянно использовать картель для взаимодействия олигополистических фирм вынуждает их идти на негласные экономические соглашения, тайную экономическую политику в области изменения цен и разграничения сфер влияния. Такое сотрудничество может проявляться как через особую экономическую политику олигополистических фирм в виде "жесткости цен" или "лидерства в ценообразовании", так и через особые организации типа "патентных пулов" (или консорциумов).

Жесткость цен - так называется практика действий олигополистических фирм, когда, даже при изменении издержек или спроса, определенная фирма не склонна к изменению цены. Она полагает, что если ей придется поднять цену, то другие последуют за ней, что приведет к потере части рынка. Таким путем фирмы удерживаются от изменения цен из-за страха развязать "войт цен"

Лидерство в ценах означает практику, когда при формировании цен на свою продукцию компания ориентируется на цены, установленные лидером - чаще всего доминирующей в данной отрасли и на данном рынке крупной фирмы. Это демонстрирует своеобразный скрытый сговор, хотя его наличие обычно не доказано.

Патентные пулы - это соглашение о специализации и кооперации производства, а консорциум - объединение фирм с целью проведения общих научных исследований, совместному строительству крупных инвестиционных объектов. Обе эти организации выполняют картельные функции и являются базой для организации сговора о дележе рынка.

Барьеры входа и выхода в отрасли

Оказывается, что захватить рынок и стать на нем монополистом очень сложно, но удержать этот рынок в своих руках еще сложнее. Поэтому издавна монополисты научились возводить барьеры на входе в контролируемые ими рынки. Именно эти барьеры мешают проникновению на монополизированные рынки новых конкурентов и изменению там ситуации к лучшему для покупателей.

Барьер для входа в отрасль {Barrier entry)—ограничитель, который предотвращает появление новых дополнительных продавцов на рынке монопольной фирмы. Барьеры для входа на рынок необходимы, для того чтобы поддерживать монополию в долгосрочном плане. Так, если бы был возможен свободный вход на рынок, то экономические прибыли, получаемые монополистом, привлекли бы на рынок новых продавцов, значит, возросло бы предложение. Монопольный контроль над ценами исчез бы вовсе, т.к. рынки в конечном счете стали бы конкурентными.

Типы барьеров, препятствующих проникновению новых фирм на монополизированные рынки:

1) юридические барьеры. Вход на монополизированный рынок обычно очень сильно может быть ограничен с помощью юридических барьеров. Самыми древними формами таких барьеров были монопольные права, которые присваивали себе по праву сильного правители и которые со временем получили название государственных монополий.

Надо сказать, что государство рождает монополию или создает условия для нее и тогда, когда выгоды от этого достаются преимущественно не государственной казне, а другим лицам или организациям.

Например, государство осуществляет лицензирование определенных видов деятельности, и без получения государственнойлицензии такой деятельностью заниматься просто нельзя. Итогом лицензирования является ограничение доступа желающих проникнуть в определенные сферы деятельности и, следовательно, создание предпосылок для рождения монополистов. Важнейшим видом юридических барьеров, рождающих и защищающих монополию, являются патенты на изобретения и науч- но-технические разработки.

Патенты и авторские права обеспечивают создателям новых продуктов или произведений искусства, литературы, музыки и т.д. исключительные права на продажу, использование, предоставление лицензии на использование их изобретений и творений. Патенты могут выдаваться на производственные технологии. Но патенты и авторские права обеспечивают монопольные позиции лишь на ограниченное количество лет в зависимости от местного законодательства. После окончания срока действия патента барьер для входа в отрасль исчезает. Идея патентов и авторских прав стимулирует фирмы и отдельные личности к изобретению новых продуктов, т.к. изобретателю заранее гарантируются эксклюзивные права на реализацию продукта; естественные барьеры. В некоторых случаях рождение монополии оказывается практически неизбежным по сугубо объективным причинам. Такие монополии называют обычно естественными, поскольку порождающие их барьеры естественны, т.е. закономерно присущи определенному рынку.

Естественная монополия — отрасль, в которой производство товара или оказание услуг сосредоточивается в одной фирме в силу объективных (природных или технических) причин, и это выгодно обществу.

В зависимости от вида естеетвенной монополии существуют естественные барьеры двух видов:

а) когда рождение монополий происходит из-за барьеров для конкуренции, возведенных самой природой. Например, монополистом может стать фирма, геологи которой обнаружили месторождение уникальных полезных ископаемых и которая купила права на земельный участок, где располагается это месторождение. Теперь никто другой это месторождение использовать не сможет: закон защищает права собственника, даже если он оказался в итоге монополистом (что не исключает регулирующего вмешательства государства в деятельность такого монополиста); б) второй вид естественных барьеров, препятствующих проникновение конкурентов на рынок монополиста, характерен для монополий, возникновение которых продиктовано либо техническими, либо экономическими причинами, связанными с проявлением эффекта масштаба; 3) экономические барьеры. Такие барьеры возводятся самими фирмами-монополистами или являются следствием неблагоприятной общеэкономической ситуации в стране.

В качестве барьеров для входа в отрасль, контролируемую монополистом, также могут служить:

1) собственность на все предложения производственного ресурса. Монополия также может поддерживаться в результате владения всеми источниками конкретного ресурса, необходимого для производства монополизированного товара;

2) уникальные способности и знания также могут создать монополию. Так, певцы, художники, спортсмены обладают монополией на использование своих услуг. Фирма, обладающая технологическим секретом, при условии, что другие фирмы не могут воспроизвести данную технологию, обладает монополией на данный продукт. Хотя, как правило, такая монополия не является чистой, т.к. могут существовать близкие заменители данного продукта.

14.Инфляция и безработица: понятие, причины, показатели. Взаимосвязь инфляции и безработицы

Инфляция: понятие, сущность, причины и последствия.

Термин инфляция впервые стал употребляться в Северной Америке в период гражданской войны 1861-1865 гг. и обозначал процесс разбухания бумажно-денежного обращения. В XIX веке этот термин употреблялся также в Англии и во Франции. Широкое распространение в экономической литературе понятие инфляция получило в ХХ веке сразу после Первой мировой войны. В советской экономической литературе понятие возникло лишь в середине 20х годов.

Инфляция - это обесценивание денег, снижение их покупательной способности, дисбаланс спроса и предложения. В буквальном переводе термин "инфляция" (от лат. inflatio) означает "вздутие", т.е. переполнение каналов обращения избыточными бумажными деньгами, не обеспеченными соответствующим ростом товарной массы. Обычно инфляция имеет в своей основе не одну, а несколько взаимосвязанных причин, и проявляется она не только в повышении цен - наряду с открытой, ценовой имеет место скрытая, или подавленная, инфляция, проявляющаяся прежде всего в дефиците, ухудшении качества товаров.

Но не всякое повышение цен служит показателем инфляции. Цены могут повышаться в силу улучшения качества продукции, ухудшения условий добычи топливно-сырьевых ресурсов, изменения общественных потребностей. Но это будет, как правило, не инфляционный, а в определенной мере логичный, оправданный рост цен на отдельные товары.

Наиболее лаконичное определение инфляции - повышение общего уровня цен, наиболее общее - переполнение каналов обращения денежной массы сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценение денежной единицы и соответственно рост товарных цен. Инфляция - есть тонкое социально-экономическое явление, порождаемое диспропорциями воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства. Одновременно, инфляция - одна из наиболее острых проблем современного развития экономики практически во всех странах мира.

Суть инфляции заключается в том, что национальная валюта обесценивается по отношению к товарам, услугам и иностранным валютам, сохраняющим стабильность своей покупательной способности.

Виды инфляции

Существует несколько видов инфляции. С позиции темпа роста цен выделяют:

1. Ползучая (умеренная) инфляция, для которой характерны относительно невысокие темпы роста цен, примерно до 10% или несколько больше процентов в год. Такого рода инфляция присуща большинству стран с развитой рыночной экономикой, и она не представляется чем-то необычным.

2. Галопирующая инфляция (рост цен на 20—2000 % в год).

3. Гиперинфляция - цены растут астрономически, расхождение цен и заработной платы становится катастрофическим, разрушается благосостояние даже наиболее обеспеченных слоев общества, бесприбыльными и убыточными становятся крупнейшие предприятия (за гиперинфляцию принимают 50%-й рост цен в месяц). Вести успешный бизнес в условиях гиперинфляции почти невозможно. Речь может идти только о стратегии выживания. Рецепт выживания таков: автономность и самодостаточность, упрощение производства, сокращение внешних связей, натурализация базовых элементов внутрифирменного хозяйствования. Все чаще промышленным предприятиям приходится заводить свои теплицы, свинофермы и даже мини-электростанции, усиливать акцент на бартерных и клиринговых операциях.

С точки зрения сбалансированности роста цен по различным товарным группам различают сбалансированную и несбалансированную инфляцию. При сбалансированной инфляции цены различных товаров неизменны относительно друг друга, а при несбалансированной- цены различных товаров постоянно изменяются по отношению к друг другу, причем в различных пропорциях. Сбалансированная инфляция не страшна для бизнеса. Приходится лишь периодически повышать цены товаров: сырье подорожало в 10 раз, и соответственно увеличивается цена конечной продукции. Риск потери доходности присущ только тем предпринимателям, которые стоят последними в цепочке повышения цен. Это, как правило, производители сложной продукции, основанной на интенсивных внешних кооперационных связях. Цена на их продукцию отражает всю сумму повышения цен внешней кооперации, и именно они рискуют задержать сбыт сверхдорогой продукции конечному потребителю. Заниматься этим бизнесом опасно, акции соответствующих фирм лучше не приобретать. В России и СНГ преобладает несбалансированная инфляция. Рост цен на сырье опережает рост цен на конечную продукцию, стоимость комплектующего компонента превышает цену всего сложного прибора и т.п.

По параметру ожидаемости или предсказуемости инфляции выделяют ожидаемую и неожидаемую. Ожидаемую инфляцию можно спрогнозировать на какой-либо период времени, и она зачастую является прямым результатом действий правительства. Неожидаемая инфляция характеризуется внезапным скачком цен, что негативно сказывается на системе налогообложения и денежного обращения. В случае наличия у населения инфляционных ожиданий такая ситуация вызовет резкое увеличение спроса, что само по себе создает трудности в экономике и искажает реальную картину общественного спроса, что ведет к сбою в прогнозированию тенденций в экономике и при некоторой нерешительности правительства еще сильнее увеличивает инфляционные ожидания, которые будут подстегивать рост цен. Однако в случае, когда внезапный скачок цен происходит в экономике не зараженной инфляционными ожиданиями, то возникает так называемый “эффект Пигу”, резкое падение спроса у населения в надежде на скорое снижение цен. Вследствие снижения спроса производитель становится вынужден снижать цену, и все возвращается в состояние равновесия.

Причины инфляции:

К важнейшим инфляционным причинам роста цен можно отнести следующие:

1. Диспропорциональность - несбалансированность государственных расходов и доходов, так называемый дефицит государственного бюджета. Часто этот дефицит покрывается за счет использования “печатного станка”, что приводит к увеличению денежной массы и, как следствие, к инфляции.

2. Инфляционно опасные инвестиции - преимущественно милитаризация экономики. Военные ассигнования ведут к созданию дополнительного платежеспособного спроса и, следовательно, к увеличению денежной массы. Чрезмерные военные ассигнования обычно являются главной причиной хронического дефицита государственного бюджета, а также увеличения государственного долга, для покрытия которого выпускаются дополнительные бумажные деньги.

3. Отсутствие чистого свободного рынка и совершенной конкуренции как его части. Современный рынок в значительной степени олигополистичен. Олигополист, стремясь поддержать высокий уровень цен, заинтересован в создании дефицита (сокращении производства и предложения товаров).

4. “Импортируемая” инфляция, роль которой возрастает с ростом открытости экономики и вовлечения ее в мирохозяйственные связи той или иной страны. Возможности для борьбы у государства довольно ограничены. Метод ревальвации собственной валюты, иногда применяемый в таких случаях, делает импорт более дешевым. Но ревальвация делает и более дорогим экспорт отечественных товаров.

5. Инфляционные ожидания - возникновения у инфляции самоподдерживающегося характера. Население и хозяйственные субъекты привыкают к постоянному повышению уровня цен. Население требует повышения заработной платы и запасается товарами впрок, ожидая их скорое подорожание. Производители же опасаются повышения цен со стороны своих поставщиков, одновременно закладывая в цену своих товаров прогнозируемый ими рост цен на комплектующие, раскачивая тем самым маховик инфляции.

Последствия инфляции:

- перераспределение доходов и богатства;

- отставание цен государственных предприятий от рыночных;

- скрытая государственная конфискация денежных средств через налоги;

- ускоренная материализация денежных средств;

- нестабильность экономической информации;

- падение реального процента;

- обратная пропорциональность темпа инфляции и уровня безработицы.

Безработица: понятие, виды, причины и последствия.

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг. Безработные наряду с занятыми формируют рабочую силу страны. Занятые в экономике - лица, которые в рассматриваемый период:

а) выполняли оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход работу не по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных работников;

б) временно отсутствовали на работе из-за болезни или травмы, ухода за больными; ежегодного отпуска или выходных дней; обучения вне своего рабочего места; отпуска без сохранения или с сохранением содержания по инициативе администрации (продолжительностью менее 6 месяцев); забастовки; других подобных причин;

в) выполняли работу в качестве помогающих на семейном предприятии. Занятыми считаются также лица, занятые выполнением работ по производству в домашнем хозяйстве продукции, предназначенной для реализации (полностью или частично).

Безработные (применительно к стандартам Международной организации труда) - лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим критериям:

- не имели работы (доходного занятия);

- занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в печати, непосредственно обращались к администрации организации или работодателю, использовали личные связи и т.д., или предпринимали шаги к организации собственного дела;

- были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.

Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимаются поиском работы и готовы приступить к ней.

Для характеристики безработицы используются 2 основных показателя: уровень безработицы и ее продолжительность. Уровень безработицы - отношение численности безработных (официально зарегистрированных) к численности экономически активного населения в рассматриваемом периоде, в процентах. Показатель уровня безработицы используется для измерения масштабов безработицы.

Продолжительность безработицы (продолжительность поиска работы) - промежуток времени, в течение которого лицо, будучи незанятым, ищет работу, используя при этом любые способы. Продолжительность безработицы характеризует среднее время перерыва в работе.

Важное теоретическое и практическое значение имеет вопрос, что именно считать полной занятостью. Ведь полная занятость не означает абсолютного отсутствия безработицы. Она определяется как занятость, составляющая менее 100% рабочей силы (или самодеятельного населения), а доля существующей при этом фрикционной и структурной безработицы соответствует целесообразному уровню полной занятости. Современные экономисты считают наличие этих двух видов безработицы при полной занятости неизбежным спутником экономики, в которой есть свободный выбор места, времени и условий работы. Таким образом, полная занятость достигается тогда, когда циклическая безработица равна нулю.

В условиях полной занятости существует естественная безработица, представляющая собой совокупность фрикционной и структурной безработицы. Уровень безработицы при полной занятости называется уровнем естественной безработицы или нормой естественной безработицы. В настоящее время принято считать, что при полной занятости уровень естественной безработицы составляет 5-6%.

Термин "естественная безработица" был впервые введен в оборот американским ученым М. Фридманом. Естественная безработица подразумевает наличие людей либо занятых подготовкой к трудоустройству, либо ищущих лучшее место работы, исходя из своей квалификации. При этом чем выше степень свободы выбора места, времени и условий работы, тем более устойчива категория естественной безработицы.

Норма естественной безработицы |

= |

Доля теряющих работу в единицу времени |

||

Доля теряющих работу в единицу времени |

+ |

Доля трудоустроившихся за единицу времени |

||

Из этой формулы следует, что естественная безработица растет при росте доли лиц, теряющих работу, и падает при росте доли трудоустроившихся.

В реальной экономике фактический уровень безработицы, как правило, не равен уровню естественной безработицы, превышая его в период спада и оказываясь ниже при подъеме экономики. Фактический уровень безработицы подвержен колебаниям, которые определяют величину циклической безработицы. Таким образом, уровень циклической безработицы равен разности между уровнями фактической и естественной безработицы.

При циклической безработице производственные мощности используются не полностью и величина ВВП меньше той, которая могла бы быть в условиях полной занятости. Разница между потенциально возможным объемом ВВП при полной занятости и фактически достигнутым при циклической безработице ВВП составляет разрыв ВВП.

Между циклической безработицей и разрывом ВВП существует устойчивая прямая связь, обнаруженная эмпирическим путем А. Оукеном. Закон Оукена выражает отношение между уровнем безработицы и недополученным объемом ВВП. Если фактический уровень безработицы превышает ее естественный уровень на 1%, то отставание объема ВВП составит примерно 2,5%. Это отношение (1:2,5) позволяет вычислить абсолютные потери, связанные с любым уровнем безработицы.

Причины безработицы:

Анализ причин безработицы дают многие экономические школы. Одно из самых ранних объяснений дано в труде английского экономиста-священника Т. Мальтуса “Опыт о законе народонаселения”. Мальтус заметил, что безработицу вызывают демографические причины, в результате которых темпы роста народонаселения превышают темпы роста производства. Недостаток: не может объяснить возникновение безработицы в высокоразвитых странах с низкой рождаемостью.

Довольно тщательно исследовал безработицу К. Маркс в “Капитале”. Он отметил, что с техническим прогрессом растет масса и стоимость средств производства, приходящихся на одного работника. Это приводит к относительному отставанию спроса на труд от темпов накопления капитала, и в этом кроется причина безработицы. Такая трактовка математически не вполне корректна, т.к. если спрос на рабочую силу растет, то безработица исчезает, или хотя бы рассасывается, несмотря на то, что рост капитала происходит еще более высокими темпами. Маркс допускал и другие причины, в частности, цикличность развития рыночного хозяйства, что делает ее постоянным спутником развития рыночного хозяйства. Выведение безработицы из циклического развития экономики стало после Маркса устойчивой традицией в экономической теории. Если экономика развивается циклически, когда подъемы и спады сменяют друг друга, следствием этого становится высвобождение рабочей силы и свертывание производства, увеличение армии безработных.

Заслуга Кейнса в разработке теории безработицы в том, что он представил логическую модель механизма, раскручивающего экономическую нестабильность и ее интегральную составляющую - безработицу. Кейнс заметил, что по мере роста национального хозяйства в развитом рыночном хозяйстве у большинства населения не весь доход потребляется, определенная его часть превращается в сбережения. Чтобы они превратились в инвестиции необходимо иметь определенный уровень так называемого эффективного спроса, потребительского и инвестиционного. Падение потребительского спроса гасит интерес вкладывать капитал, и, как следствие, падает спрос на инвестиции. При падении стимулов к инвестированию производство не растет и даже может свертываться, что приводит к безработице.

Английский экономист А. Пигу в своей известной книге “Теория безработицы” обосновал тезис о том, что на рынке труда действует несовершенная конкуренция. Она ведет к завышению цены труда. Поэтому многие экономисты указывали, что предпринимателю выгоднее заплатить высокую заработную плату квалифицированному специалисту, способному увеличить стоимость выпуска продукции. За счет высокопроизводительного труда предприниматель имеет возможность сократить рабочий персонал (действует принцип: лучше взять одного на работу и хорошо ему заплатить, чем держать 5-6 человек с меньшей зарплатой). В своей книге Пигу детально и всесторонне обосновывал мнение, что всеобщее сокращение денежной заработной платы способно стимулировать занятость. Но все же эта теория не может дать полного объяснения источников безработицы. Да и статистика не подтверждает положение о том, что армия безработных всегда пополняется за счет работников со сравнительно низким уровнем заработной платы.

Последствия безработицы:

1. Сокращение производства

2. Увеличение расходов (пособия безработным)

3. понижение уровня квалификации незанятого населения

4. снижение жизненного уровня, рост бедности в стране.

5. недопроизводство национального дохода

5. снижение налоговых поступлений

6. снижение уровня рождаемости

7. снижение средней продолжительности жизни.

Формы взаимодействия инфляции и безработицы

2.1 Кривая Филлипса

Эта кривая была эмпирически открыта в конце 1950-х, когда английский экономист А.Филлипс (1914 - 1974), изучая экономическую статистику цен и занятости в Великобритании, предложил модель взаимосвязи этих показателей в виде нисходящей кривой (см рис. а).

На основе проведенного анализа Филлипс сделал вывод о том, что между темпом роста номинальной заработной платы и уровнем безработицы существует обратная взаимосвязь. Эта зависимость, получившая известность как кривая Филипса, сыграла огромную роль в макроэкономике. С помощью кривой Филлипса, во-первых, был исследован механизм развития инфляции, во-вторых, была произведена оценка оптимального сочетания таких противоречивых целей стабилизационной политики как инфляция и безработица. Кривая Филлипса позволила связать темпы роста номинальной заработной платы и изменение занятости (уровня безработицы).

Анализируя данные более чем за 100 лет, Филлипс пришел к выводу, что существует некий уровень безработицы (6-7 %), при котором уровень заработной платы постоянен и ее прирост равен нулю. Когда безработица снижается ниже этого естественного уровня, наблюдается более быстрый прирост зарплаты и наоборот. В дальнейшем, используя тезис о сильной корреляционной зависимости между ростом зарплаты и ценами, данная зависимость преобразовалась во взаимосвязь безработицы и темпов роста цен (инсоляции).

Кривая Филлипса показывает, что между безработицей и инфляцией существует стабильная и предсказуемая обратная связь. Это подтверждает и кейнсианский тезис о том, что инфляция может быть высокой только при незначительном уровне безработицы и наоборот. В экономике существует уровень занятости, при котором цены практически не растут.

Существуют различные объяснения существования обратной связи между инфляцией и безработицей. Частично она объясняется негибкостью рынка труда, что представляет собой множество индивидуализированных рынков, имеющих сегментированный характер по структуре занятости, квалификации, местоположению и т. п. Данное обстоятельство приводит к тому, что по мере продвижения экономики к полной занятости на одних сегментах рынка труда безработица будет сохраняться практически без изменения, в то время как на других будет отмечаться неудовлетворенный спрос. В них будет происходить рост зарплаты, приводящий к увеличению издержек и росту цен. Макроэкономическим результатом этого процесса будет ускорение инфляции.

Другое объяснение кривой Филлипса заключается в том, что производителям и трудящимся (особенно монополиям) легче добиваться повышения цен и заработной платы в периоды роста экономики. Высокая безработица вынуждает работающих по найму соглашаться на меньшую зарплату, что разрывает инфляционную спираль "зарплата-цены". Кроме того, плохая экономическая конъюнктура препятствует желанию производителей повышать цены. В противоположной ситуации, по мере приближения к полной занятости происходит рост спроса на дополнительные факторы производства. Следствием этого становится рост зарплаты, обгоняющий рост производительности труда. Раскручивается инфляционная спираль "зарплата-цены". Во времена экономического подъема монополиям также легче повышать цены на продукцию. Результатом этих процессов будет ускорение" темпов инфляции.

Сущность кривой Филлипса наглядно представляется с помощью анализа кривых совокупного спроса и предложения. Рост совокупного спроса в экономике углубляет существующие и создает новые диспропорции в экономике, психологически увеличивает ограниченность ресурсов. В результате с ростом предложения усиливается инсоляция. Чем больше прирост совокупного спроса и чем ближе экономика находится к уровню полной занятости, тем сильнее будут расти цены.

Аналитически кривая Филлипса имеет следующий вид

,

где - темп роста номинальной заработной платы,

u – реальный уровень безработицы,

W - номинальная заработная плата.

Филлипс и его последователи объясняли существование открытой им взаимосвязи на основе изменения конъюнктуры на рынке труда. Номинальная заработная плата растет (gw>0), когда в экономике спрос на труд превышает предложение (избыток спроса), номинальная заработная плата падает (gw<0), когда существует избыток рабочей силы (т.е. избыток предложения) на рынке труда. Когда рынок труда находится в равновесии, то gw=0, следовательно, изменение номинальной заработной платы не происходит (нет инфляции заработной платы).

Существует двоякое отношение к кривой Филлипса. В рамках первого подхода кривая Филлипса рассматривается как экономический закон. Это означает, что одновременно в стране не может быть сильной инфляции и высокой безработицы. С помощью различного сочетания инструментов государственного регулирования можно добиться любого сочетания уровней инфляции и безработицы, соответствующих различным точкам кривой. Значит возможно свободное движение вверх и вниз по кривой. Выбор точки определяется существующей экономической ситуацией, а также социально-политическими ориентирами правительства.

Второй подход к кривой Филлипса отрицает постоянство и устойчивость взаимосвязи между инфляцией и безработицей. В экономике можно добиться наиболее высокого уровня занятости при заданных темпах умеренной инфляции. Конфликт целей - сдерживать инфляцию или безработицу - преодолевается, если удастся сдвинуть кривую Филлипса влево-вниз.

|

|

Проблемы с кривой Филлипса возникли у экономистов, когда эмпирические исследования 70–80-х не потвердили ранее наблюдавшуюся в течение почти ста лет отрицательную зависимость между уровнем безработицы и темпом роста номинальной зарплаты. Появилось также такое явление в экономике как стагфляция: рост цен вместе с ростом безработицы. Стало очевидно, что если откладывать в координатах кривой Филлипса траекторию экономического развития за длительные отрезки времени, то эта траектория выглядит как зигзагообразная спираль, не сводящаяся к первоначальной кривой Филлипса (см рис. б).

Стремясь объяснить эти зигзаги, исследователи стали предлагать новые модели взаимосвязи инфляции и безработицы. Экономисты кейнсианского направления предположили, что существует не одна кривая Филлипса, а целое их «семейство» (см рис. в): в своем развитии национальная экономика может «перепрыгивать» с одних кривых Филлипса на другие.

Подводя итог, можно отметить, что в настоящее время большинство экономистов признает в краткосрочном плане традиционный вид кривой Филлипса и практически полное отсутствие взаимосвязи на долгосрочном временном интервале.

Анализ издержек фирмы в краткосрочном периоде её функционирования.

Величина издержек производства зависит от величины затрат на экономические ресурсы. Несколько условно все ресурсы, используемые в производстве, можно разделить на две большие группы: ресурсы, величину которых можно изменить очень быстро (например, затраты на сырье, материалы, энергию, найм рабочей силы и т. п.) и ресурсы, изменить объемы использования которых возможно только за достаточно длительный промежуток времени (строительство нового производственного объекта).

Исходя из этих обстоятельств, анализ издержек обычно осуществляют в двух временных промежутках: в краткосрочном периоде (когда количество некоторого ресурса остается постоянным, но объемы производства можно изменить за счет применения большего или меньшего количества таких ресурсов, как труд, сырье, материалы и т. п.) и в долгосрочном периоде (когда можно изменить количество любого ресурса, используемого в производстве).

Различию между краткосрочным и долгосрочным периодами точно соответствует различие между постоянными и переменными факторами производства. Переменные факторы производства — факторы производства, количество которых может быть изменено в рамках краткосрочного периода (например, количество наемных работников). Постоянные факторы производства — факторы, затраты на которые заданы и не могут быть изменены в рамках краткосрочного периода (например, производственные мощности). Таким образом, в краткосрочном периоде предприниматель использует как постоянные, так и переменные факторы производства. В долгосрочном же периоде все факторы производства носят переменный характер.

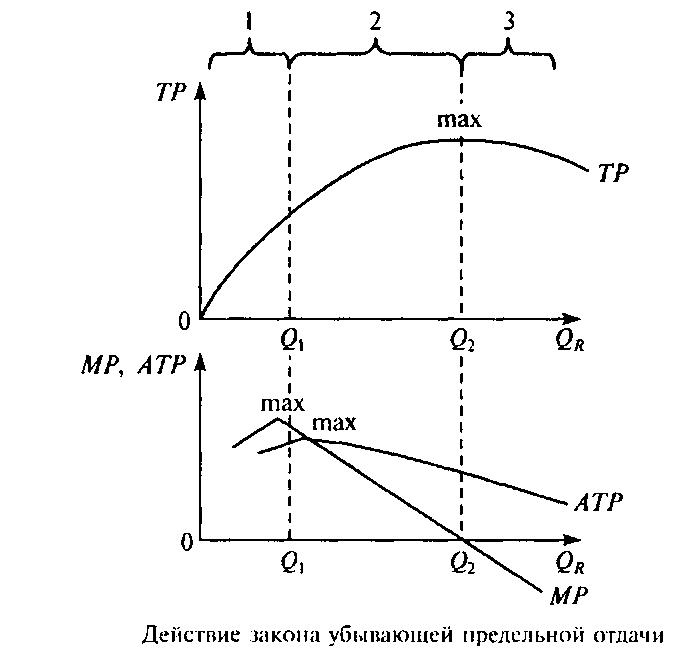

Анализ издержек производства в краткосрочном периоде предполагает, что количество некоторого ресурса (например, производственных мощностей) изменяться не может, а изменяется только количество некоторого другого отдельного ресурса. Вследствие этого возникает вопрос: как будет меняться количество производимой продукции при неизменности одного ресурса (мощностей) и изменяемости другого (затрат труда), т. е. какова будет динамика объема производства при сочетании постоянного и переменного факторов производства? Ответ на этот вопрос дает закон убывающей предельной отдачи (производительности): начиная с определенного момента времени, последовательные добавления одинаковых единиц переменного ресурса (например, труда) к постоянному (например, производственным мощностям) дает уменьшающуюся отдачу в виде снижения дополнительного или предельного продукта в расчете на каждую последующую единицу переменного ресурса.

Для иллюстрации действия этого закона необходимо ввести в анализ новые показатели. Совокупный продукт (TP или Qx) — общий объем готовой продукции, произведенной фирмой за определенный промежуток времени. Средний продукт (АТР) (средняя производительность ресурса) — отношение общего объема произведенной продукции (TP) к использованному объему данного ресурса (в нашем случае труда):

![]()

где QR — объем вовлеченного в производство переменного ресурса.

Предельный продукт ресурса (MP) (предельная производительность) — дополнительный продукт, полученный за счет вовлечения в производственный процесс каждой следующей единицы данного фактора, т. е. этот показатель дает нам информацию о том, как изменится общий объем выпуска при изменении количества переменного ресурса на одну единицу. Предельный продукт равен изменению общего объема продукции, деленному на изменение количества использованного ресурса:

![]()

Непрерывный предельный продукт математически можно определить как первую производную функции совокупного продукта, т. е . MP=TP'.

К сведению. Из курса алгебры известно, что производная любой функции у=f(х) есть предел отношения приращения функции (Δy) к приращению аргумента (Δx) при стремлении последнего к нулю:

![]()

Если дополнительные единицы переменного ресурса достаточно малы по сравнению с общим его количеством, то mp можно определить как производную функции совокупного продукта. Последний, в свою очередь, является функцией одного переменного и одного постоянного ресурса. Таким образом, MP = dTP(QR)/dQR .Так как производная функции показывает темп изменения самой функции, то MP отражает скорость изменения общего объема производства товара (Qx) при изменении количества переменного ресурса.

Кривая совокупного продукта (TP) на рисунке ниже покажет зависимость между «затратам и переменного фактора производства (труда) и итоговым объемом произведенной продукции. Кривая среднего продукта труда (ATP) покажет, сколько продукции получает фирма в расчете на единицу использованного переменного ресурса. Чем выше средний продукт ресурса, тем больше продукции получает фирма на единицу ресурса. Кривая предельного продукта (MP) покажет, сколько дополнительной продукции получает фирма, привлекая дополнительную единицу переменного ресурса.

Из представленной графической информации можно заключить, что после вовлечения в процесс создания продукции Q1 единиц переменного ресурса дополнительный продукт (mp) начинает сокращаться, а рост общего объема производства (tp) замедляется. Как только показатель совокупного продукта (tp) достигает своего максимального уровня, предельная отдача каждой следующей единицы переменного ресурса начинает принимать значения меньше нуля, что обуславливает последующую отрицательную динамику показателя объема выпуска.

Общие закономерности, обусловленные действием принципа убывающей предельной отдачи, позволяют выделить на рисунке три области:

• область возрастающей предельной отдачи (1) — закон убывающей предельной отдачи еще не работает. Показатель mp имеет положительную динамику, а показатель tp растет ускоряющимися темпами;

• область убывающей предельной отдачи (2) — здесь предельная производительность каждой следующей единицы переменного ресурса ниже предельной производительности каждой предыдущей. В области убывающей предельной отдачи общий объем продукции по-прежнему растет, но все более низкими темпами, достигая своего максимума;

• область отрицательной предельной отдачи (3) — на этом участке предельная производительность каждой следующей единицы переменного ресурса не просто убывает, но и принимает отрицательные значения. В этом случае показатель TР, преодолев точку максимума, начинает понижаться. Отметим, что совокупный продукт достигает своего максимума, когда предельный продукт равен нулю. В рассмотренном примере мы наблюдаем такую ситуацию при использовании Q2 единиц переменного фактора производства.

Закон убывающей предельной отдачи применим ко всем видам переменных факторов производства во всех отраслях. При постепенном введении в производство дополнительных единиц переменного ресурса при условии, что все остальные ресурсы постоянны, предельная отдача этого ресурса сначала быстро растет, а затем начинает снижаться вплоть до отрицательных значений.

Сформулировав закон убывающей предельной отдачи, вернемся к проблеме анализа издержек производства. Практика свидетельствует, что величина издержек так или иначе будет зависеть от объема выпускаемой продукции. В краткосрочном периоде выделяют:

• постоянные издержки (ТFC) величина которых не зависит от объема выпускаемой продукции (амортизационные отчисления, проценты по банковскому кредиту, арендная плата, содержание административного аппарата и др.). Речь идет о затратах на ресурсы, относящиеся к постоянным факторам производства. Величина этих затрат не связана с объемами производства. Постоянные издержки существуют даже тогда, когда производственная деятельность на предприятии приостановлена, а объем производимой продукции равен нулю. Предприятие может избежать этих издержек, только полностью прекратив свою деятельность;

• переменные издержки (TVC), величина которых меняется в зависимости от изменения объема производства (затраты на сырье, материалы, топливо, энергию, заработную плату рабочего персонала и т. п.). Речь идет о затратах на ресурсы, относящиеся к переменным факторам производства. С расширением производства переменные издержки будут возрастать, так как фирме потребуется больше сырья, материалов, работников и т. п. Если фирма прекратит производство и объем выпуска (Qx) достигнет нулевого уровня, то и переменные издержки сократятся почти до нуля, в то время как постоянные издержки останутся неизменными. Различие между постоянными и переменными издержками существенно для каждого бизнесмена: переменными издержками он может управлять, постоянные издержки — вне контроля администрации и должны быть выплачены независимо от объемов производства, даже если производство приостановлено.

Итак, по мере увеличения объема выпуска при неизменной величине постоянных издержек переменные издержки возрастают.

Однако в начале процесса наращивания объемов выпуска переменные издержки будут какое-то время увеличиваться медленными темпами. Затем переменные издержки начнут возрастать ускоряющимися темпами. Это можно проиллюстрировать графически на рисунке ниже.

Поскольку показатель постоянных издержек остается неизменным при всех уровнях производства, включая нулевой, график постоянных издержек — линия, параллельная оси абсцисс. График переменных издержек - линия восходящая, которую можно разделить на два участка. Для первого из них характерен незначительный рост издержек, а для второго — более заметный. Такое поведение переменных издержек обуславливается существованием закона убывающей предельной отдачи. Пока у нас предельный продукт (mp) каждой следующей единицы переменного ресурса растет, tvc увеличиваются, но незначительными темпами. Как только показатель mp начинает снижаться, в силу действия закона убывающей предельной производительности, переменные издержки начинают расти быстрыми темпами, поскольку для производства каждой последующей единицы продукции будет требоваться все большее количество переменного ресурса.

Помимо постоянных и переменных издержек в краткосрочном периоде выделяют еще один вид издержек — валовые (совокупные, суммарные, общие). Валовые издержки (ТС) — сумма постоянных и переменных издержек, исчисляемая для каждого данного объема производства: ТС= TFC+ TVC. Поскольку TFC равны некоторой константе, динамика валовых издержек будет зависеть от поведения TVС, т. е. будет определяться действием закона убывающей предельной производительности.

Чтобы получить кривую валовых издержек, необходимо просуммировать графики постоянных и переменных издержек — сместить график tvc вверх вдоль оси ординат на величину TFC, которая неизменна при любом Qx (см. рисунок).

Кроме валовых издержек предпринимателя интересуют издержки на единицу продукции, поскольку именно их он будет сравнивать с ценой товара, чтобы получить представление о прибыльности работы фирмы. Издержки на единицу производимой продукции называются средними. Эта группа издержек включает:

• средние постоянные издержки (AFC) — постоянные издержки, исчисленные на единицу продукции:

![]()

• средние переменные издержки (AVC) — переменные издержки в расчете на единицу продукции:

![]()

• средние совокупные (суммарные, валовые, общие) издержки (АТС) — общие издержки в расчете на единицу продукции:

![]()

График средних постоянных издержек представлен гиперболой (рисунок ниже). График средних переменных издержек представляет собой неправильную параболу ветвями вверх. На этой кривой можно выделить два отрезка. На первом — AVC снижаются, на втором — увеличиваются. Подобная динамика средних переменных издержек связана с действием закона убывающей предельной отдачи. Пока отдача от каждой последующей единицы переменного ресурса возрастает (область возрастающей предельной отдачи на рисунке ниже), средние переменные издержки падают. По мере увеличения объемов производства дополнительный продукт начинает сокращаться — предельная отдача каждой последующей единицы переменного ресурса падает — следовательно, для дальнейшего наращивания производства требуется все большее количество переменных ресурсов, и средние переменные издержки АVС возрастают. График средних совокупных издержек получаем путем вертикального суммирования двух кривых — AFC и AVC. В этой связи динамика АТС будет связана с динамикой средних постоянных и средних переменных издержек. Пока снижаются и те и другие, АТС падают, но когда по мере увеличения объема производства рост переменных издержек начинает обгонять падение постоянных, AТС начинают возрастать.

Для производителя имеет немалое значение, как изменяются издержки фирмы с выпуском дополнительной единицы продукции. Определить это можно с помощью показателя предельных издержек. Предельные издержки (МС) — дополнительные издержки, необходимые для производства каждой последующей единицы продукции:

![]()

Необходимо учитывать, что предельные издержки во многом зависят от переменных издержек, поэтому аналогично ситуации с переменными издержками, а также со средними переменными и средними суммарными издержками на графике МС выделяют два отрезка: отрезок с отрицательной и отрезок с положительной динамикой, что также объясняется существованием закона убывающей предельной отдачи. Следующей особенностью графика предельных издержек является то, что он пересекает графики средних переменных и средних общих издержек в их нижних точках (А и В). Объясняется эта ситуация следующим образом: МС по своей сути имеют переменный характер, причем этот вид издержек тесно связан со средними переменными издержками. Как только предельные издержки становятся больше средних переменных, так сразу последние начинают увеличиваться. Поэтому точка пересечения графиков МС и АVС может быть только нижней точкой неправильной параболы средних переменных издержек. Аналогично объяснение и для взаимосвязи MС и АТС. Пока предельные издержки не превышают средние суммарные издержки, последние сокращаются, но если соотношение между ними характеризуется неравенством МС > АТС, средние валовые издержки имеют положительную динамику. В этой связи точка пересечения двух кривых — МС и АТС — будет являться точкой минимума графика средних общих издержек.

Снижение издержек представляет собой один из важнейших источников повышения конкурентоспособности любого предприятия. Ведь при существующих рыночных ценах на продукцию снижение издержек означает дополнительную прибыль, а значит и процветание для любого производителя. При изменении по каким-либо причинам уровня издержек графики издержек смещаются. В случае снижения издержек соответствующие графики смещаются вниз, при росте издержек графики сдвигаются вверх вдоль оси ординат.

16.Анализ издержек фирмы в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная).

Главной особенностью издержек в долгосрочном периоде является тот факт, что все они носят переменный характер — фирма может увеличить или сократить мощности, а также у нее достаточно времени, чтобы принять решение покинуть данный рынок или вступить на него, прейдя из другой отрасли. Поэтому в долгосрочном периоде не выделяют средних постоянных и средних переменных издержек, а анализируют средние издержки на единицу продукции (LATC), которые по сути своей являются одновременно и средними переменными издержками.

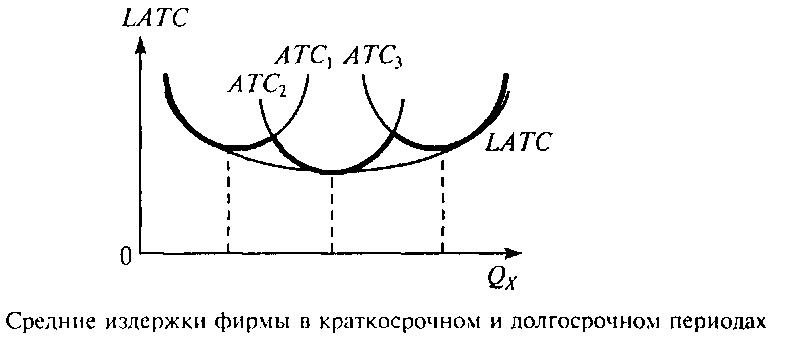

Для иллюстрации ситуации с издержками в долгосрочном периоде рассмотрим условный пример. Некоторое предприятие на протяжении достаточно длительного периода времени расширялось, увеличивая объемы своего производства. Процесс расширения масштабов деятельности условно разделим на этапы в рамках анализируемого долгосрочного периода три краткосрочных, каждому из которых соответствуют различные размеры предприятия и объемы выпускаемой продукции. Для каждого из трех краткосрочных периодов можно построить кривые краткосрочных средних издержек применительно к различным размерам предприятия — ATC1, АТС2 и АТС3. Общая же кривая средних издержек дли любого объема производства будет представлять собой линию, состоящую из внешних частей всех трех парабол — графиков краткосрочных средних издержек.

В рассмотренном примере мы использовали ситуацию с 3-хэтапным расширением предприятия. Подобную ситуацию можно предположить не для 3, а для 10, 50, 100 и т. д. краткосрочных периодов в рамках заданного долгосрочного. Причем для каждого из них можно начертить соответствующие графики АТС. То есть мы получим фактически множество парабол, большая совокупность которых приведет к выравниванию внешней линии графика средних издержек, и она превратится в плавную кривую — LATC. Таким образом, кривая долгосрочных средних издержек (LATC) представляет собой кривую, огибающую бесконечное число кривых краткосрочных средних издержек производства, которые соприкасаются с ней в точках их минимума. Кривая долгосрочных средних издержек показывает наименьшие издержки производства единицы продукции, с которыми может быть обеспечен любой объем выпуска при условии, что фирма имеет время для изменения всех факторов производства.

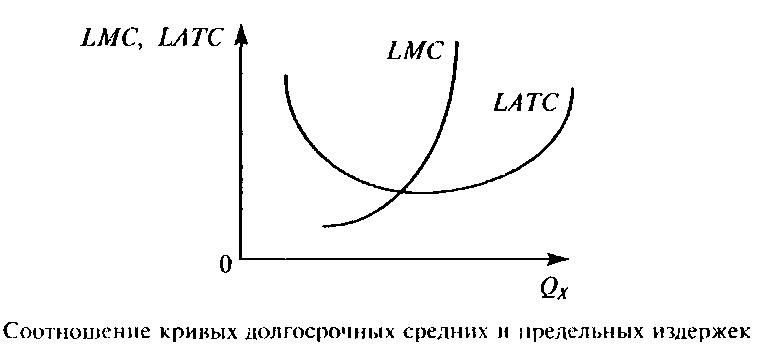

В долгосрочном периоде также существуют и предельные издержки. Долгосрочные предельные издержки (LMC) показывают изменение общей суммы издержек предприятия в связи с изменением объема выпуска готовой продукции на одну единицу в том случае, когда фирма свободна изменять все виды затрат.

Кривые долгосрочных средних и предельных издержек соотносятся друг с другом так же, как и кривые краткосрочных издержек: если LMC лежит ниже LATC, то LATC падают, а если LMC лежит выше laТС, то laТС возрастают. Возрастающая часть кривой LMC пересекает кривую LATC в точке минимума.

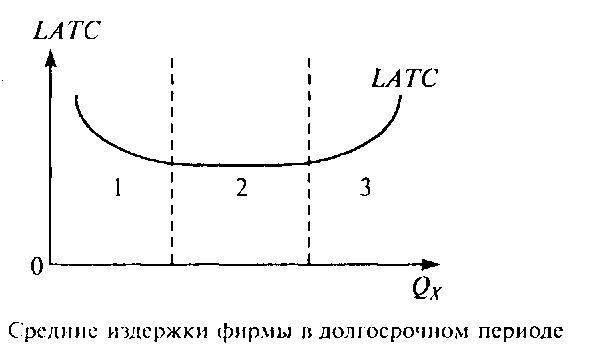

На кривой LATC можно выделить три отрезка. На первом из них долгосрочные средние издержки сокращаются, на третьем, наоборот, возрастают. Возможна также ситуация, когда на графике LATC будет существовать промежуточный отрезок с примерно одинаковым уровнем издержек на единицу продукции при различных значениях объема выпуска — Qx. Дугообразный характер кривой долгосрочных средних издержек (наличие убывающего и возрастающего участков) можно объяснить при помощи закономерностей, называемых положительным и отрицательным эффектами роста масштаба производства или просто эффектами масштаба.

Положительный эффект масштаба производства (эффект массового производства, экономия, обусловленная ростом масштаба производства, возрастающая отдача от масштаба производства) связан со снижением издержек на единицу продукции по мере наращивания объемов выпускаемой продукции. Возрастающая отдача от масштаба производства (положительный эффект масштаба производства) имеет место в ситуации, когда объем производства (Qx) растет быстрее, чем растут издержки, и, следовательно, LATC предприятия падают. Существование положительного эффекта масштаба производства и объясняет нисходящий характер графика LAТС на первом отрезке. Объясняется это расширением масштабов деятельности, которое влечет за собой:

1. Рост специализации труда. Специализация труда предполагает, что многообразные производственные обязанности поделены между разными работниками. Вместо того чтобы выполнять одновременно по нескольку различных производственных операций, что имело бы место при незначительном масштабе деятельности предприятия, в условиях массового производства каждый рабочий может ограничиться одной единственной функцией. Отсюда рост производительности труда, а следовательно, и снижение издержек на единицу продукции.

2. Рост специализации управленческого труда. По мере роста размеров предприятия увеличиваются возможности использования преимуществ и от специализации в управлении, когда каждый менеджер может сосредоточиться на одной задаче и выполнять ее более эффективно. Это в конечном счете повышает эффективность функционирования предприятия и влечет за собой снижение издержек на единицу продукции.

3. Эффективное использование капитала (средств производства). Наиболее эффективное, с технологической точки зрения, оборудование продается в виде крупных, дорогостоящих комплектов и требует больших объемов производства. Использование этого оборудования крупными производителями позволяет сократить издержки на единицу продукции. Подобное оборудование недоступно мелким фирмам из-за малых объемов производства.

4. Экономию от использования вторичных ресурсов. У крупного предприятия больше возможностей для производства побочной продукции, чем у мелкой фирмы. Крупная фирма, таким образом, более эффективно использует ресурсы, вовлекаемые в производство. Отсюда и меньшие издержки на единицу продукции.

Положительный эффект масштаба производства в долгосрочном периоде не является беспредельным. Со временем расширение предприятия может привести к отрицательным экономическим последствиям, вызвать отрицательный эффект масштаба производства, когда расширение объемов деятельности фирмы сопряжено с ростом издержек производства на единицу продукции. Отрицательный эффект масштаба имеет место, когда издержки производства растут быстрее его объема и, следовательно, LATC растут по мере увеличения выпуска. Со временем расширяющаяся фирма может столкнуться с негативными экономическими фактами, обусловленными усложнением структуры управления предприятием, — этажи управления, разделяющие административный аппарат и собственно процесс производства, множатся, высшее руководство оказывается существенно отдаленным от производственного процесса на предприятии. Возникают проблемы, связанные с обменом и передачей информации, плохой координацией решений, бюрократической волокитой. Снижается эффективность взаимодействия между отдельными подразделениями фирмы, теряется гибкость управления, усложняется и затрудняется контроль за реализацией решений, принимаемых руководством фирмы. В результате эффективность функционирования предприятия снижается, растут средние издержки производства. Поэтому фирме при планировании своей производственной деятельности необходимо определять пределы расширения масштабов производства.

На практике возможны случаи, когда кривая LATC на некотором интервале параллельна оси абсцисс — на графике долгосрочных средних издержек есть промежуточный отрезок с примерно одинаковым уровнем издержек на единицу продукции при различных значениях Qx . Здесь мы имеем дело с постоянной отдачей от масштаба производства. Постоянная отдача от масштаба имеет место тогда, когда издержки и объем производства растут одинаковыми темпами и, следовательно, LATC остаются постоянными при всех объемах производства.

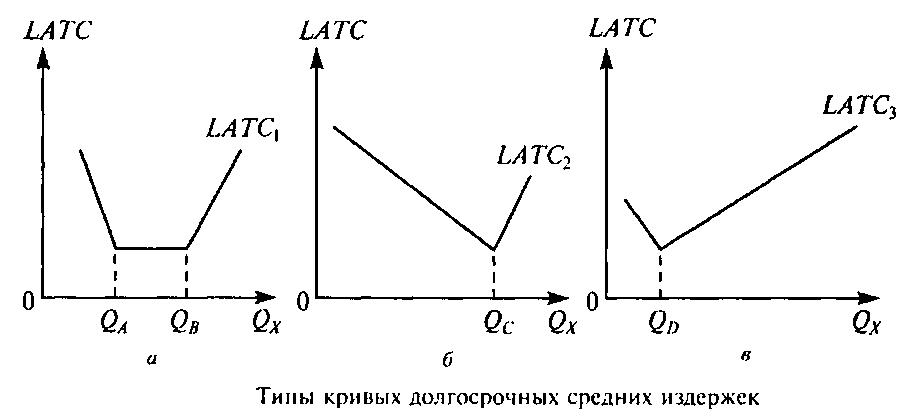

Внешний вид кривой долгосрочных издержек позволяет сделать некоторые выводы по поводу оптимального размера предприятия для разных отраслей экономики. Минимальный эффективный масштаб (размер) предприятия — уровень выпуска продукции, начиная с которого прекращается действием эффекта экономии, обусловленной ростом масштабов производства. Иными словами, речь идет о таких значениях Qx при которых фирма достигает наименьших издержек на единицу продукции. Обусловленный действием эффекта масштаба уровень долгосрочных средних издержек влияет на формирование эффективного размера предприятия, что, в свою очередь, оказывает воздействие на структуру отрасли. Чтобы разобраться, рассмотрим следующие три случая.

1. Кривая долгосрочных средних издержек имеет продолжительный промежуточный отрезок, для которого величина LATC соответствует некоторой константе (рисунок а). Для данной ситуации характерно положение, когда предприятия с объемом производства от QA до QB имеют одинаковую величину издержек. Это свойственно отраслям, включающим разновеликие предприятия, причем уровень средних издержек производства у них будет одинаковым. Примеры таких производств: деревообрабатывающая, лесная промышленность, производство продуктов питания, одежды, мебели, текстиля, продуктов нефтехимии.

2. У кривой LATC достаточно продолжительный первый (нисходящий) отрезок, на котором действует положительный эффект масштаба производства (рисунок б). Минимальная величина издержек достигается при больших объемах производства (Qc). Если технологические особенности производства некоторых благ порождают кривую долгосрочных средних издержек описанной формы, то на рынке этих благ будут присутствовать крупные предприятия. Это характерно, в первую очередь, для капиталоемких отраслей — металлургии, машиностроения, автомобилестроения и т. д. Существенный эффект от масштаба наблюдается и при производстве стандартизированной продукции — пива, кондитерских изделий и т. п.

3. Падающий отрезок графика долгосрочных средних издержек очень незначителен, быстро начинает работать отрицательный эффект масштаба производства (рисунок в). В этой ситуации оптимальный объем производства (QD) достигается при небольшом объеме выпуска продукции. При наличии рынка большой емкости можно предположить возможность существования множества мелких предприятий, выпускающих данный вид продукции. Такая ситуация характерна для многих отраслей легкой и пищевой промышленности. Здесь речь идет о некапиталоемких производствах - многие виды розничной торговли, фермерские хозяйства и т. п.

17.Анализ потребительского выбора (бюджетное ограничение, кривые безразличия, оптимум, эффекты).