Начало карьеры

Своим воспитанием Волынский был обязан семье С. А. Салтыкова. Он много читал, был «мастер писать», имел довольно значительную библиотеку. В 1704 году Волынский был зачислен солдатом в драгунский полк.

В 1711 году был уже ротмистром и снискал расположение царя. Состоя при Шафирове во время Прутского похода, он в 1712 году разделяет с ним плен в Константинополе, а в следующем году посылается в качестве курьера к Петру с мирным трактатом, заключенным в Адрианополе.

Через два года Петр отправил Волынского в Персию, «в характере посланника». Его миссия имела две цели: всестороннее изучение Персии и приобретение торговых привилегий для русских купцов. Оба поручения Волынский выполнил успешно (1718) и был произведен в генерал-адъютанты (последних было тогда всего только 6), а в следующем году назначен губернатором во вновь учрежденную Астраханскую губернию. Здесь он скоро успел ввести и некоторый порядок в администрации, поправить отношения с калмыками, поднять экономическую жизнь края и сделать немало приготовлений к предстоявшему Персидскому походу.

В 1722 году Волынский женился на двоюродной сестре Петра Великого, Александре Львовне Нарышкиной.

Предпринятый в этом году поход в Персию окончился неудачно. Враги Волынского объясняли это поражениеПетру ложными, будто бы, сведениями, доставленными Волынским, и кстати указали на его взяточничество. Царь жестоко наказал Волынского своей дубинкой и уже не доверял ему по-прежнему. В 1723 году у него была отнята «полная мочь», предоставлена одна только деятельность административная, и от участия в войне с Персией он был совсем устранен.

Екатерина I назначила Волынского губернатором в Казань и главным начальником над калмыками. В последние дни царствования Екатерины I Волынский, по проискам, главным образом Ягужинского, был отставлен от той и другой должностей. При Петре II, благодаря сближению с Долгорукими, Черкасскими и др., в 1728 году ему снова удалось получить пост губернатора в Казани, где он и пробыл до конца 1730 года. Страсть его к наживе и необузданный нрав, не терпящий противоречий, в Казани достигли своего апогея, несмотря на заступничество его «милостивцев» Салтыкова и Черкасского, вызывает учреждение над ним со стороны правительства «инквизиции».

Служба при Анне Иоанновне

Отставленный от должности, он получает в ноябре 1730 года новое назначение в Персию, а в конце следующего года (1731), оставшись выжидать в Москве вскрытия Волги, определяется, вместо Персии, воинским инспектором под начальством Миниха.

Политические взгляды Волынского высказаны были в первый раз в «Записке», составленной (1730) сторонниками самодержавия, но поправленной его рукой. Он не сочувствовал замыслам верховников, но был ревностным защитником интересов шляхетства. Заискивая перед всесильными тогда иноземцами: Минихом, Густавом Левенвольде и самим Бироном, Волынский сходится, однако, и с их тайными противниками: П. М. Еропкиным, А. Ф. Хрущовым и В. Н. Татищевым, ведет беседы о политическом положении Русского государства и много строит планов об исправлении внутренних государственных дел.

Назначение на должность кабинет-министра

В 1733 году Волынский состоял начальником отряда армии, осаждавшей Данциг; в 1736 году он был назначен обер-егермейстером.

В 1737 году Волынский был послан вторым (первым был Шафиров) министром на конгресс в Немирове для переговоров о заключении мира с Турцией. По возвращении в Петербург, он был назначен, 3 февраля 1738 года, кабинет-министром.

В его лице Бирон рассчитывал иметь опору против Остермана. Волынский быстро привёл в систему дела кабинета, расширил его состав более частым созывом «генеральных собраний», на которые приглашались сенаторы, президенты коллегий и другие сановники; подчинил контролю кабинета коллегии военную, адмиралтейскую и иностранную, до того действовавшие самостоятельно.

В 1739 году он был единственным докладчиком у императрицы по делам кабинета. Вскоре, однако, главному его противнику Остерману удалось вызвать против Волынского неудовольствие императрицы. Хотя ему удалось, устройством шуточной свадьбы князя Голицына с калмычкой Бужениновой (которая исторически верно описанаЛажечниковым в «Ледяном Доме»), на время вернуть себе расположение Анны Иоанновны, но доведенное до её сведения дело об избиении Тредьяковского и слухи о бунтовских речах Волынского окончательно решили его участь. Остерман и Бирон представили императрице свои донесения и требовали суда над Волынским; императрица не согласилась на это.

Обвинение в заговоре

Тогда Бирон, считавший себя оскорбленным со стороны Волынского за избиение Тредьяковского, совершенное в его «покоях», и за поношение им действий Бирона, прибегнул к последнему средству: «либо мне быть, либо ему», — заявил он Анне Иоанновне. В первых числах апреля 1740 года Волынскому было запрещено являться ко двору; 12 апреля, вследствие доложенного императрице дела 1737 года о 500 рублях казенных денег, взятых из конюшенной канцелярии дворецким Волынского, Василием Кубанцем, «на партикулярные нужды» его господина, последовал домашний арест, и через три дня приступила к следствию комиссия, составленная из семи лиц.

Первоначально Волынский вел себя храбро, желая показать уверенность, что все дело окончится благополучно, но потом упал духом и повинился во взяточничестве и утайке казенных денег. Комиссия искала и ждала новых обвинений, и из них самое большее внимание обратила на доносы Василия Кубанца. Кубанец указывал на речи Волынского о «напрасном гневе» императрицы и вреде иноземного правительства, на его намерения подвергнуть все изменению и лишить жизни Бирона и Остермана. Допрошенные, также по доносу Кубанца, «конфиденты» Волынского подтвердили во многом эти показания.

Важным материалом для обвинения послужили, затем, бумаги и книги Волынского, рассмотренные Ушаковым и Неплюевым. Между его бумагами, состоявшими из проектов и рассуждений, например «о гражданстве», «о дружбе человеческой», «о приключающихся вредах особе государя и обще всему государству», самое большое значение имел его «генеральный проект» об улучшении в государственном управлении, писанный им по собственному побуждению, и другой, уже с ведома государыни, проект о поправлении государственных дел.

«Генеральный проект о поправлении внутренних государственных дел»

Правление в Российской империи должно быть, по мнению Волынского, монархическое с широким участием шляхетства, как первенствующего сословия в государстве. Следующей правительственной инстанцией после монарха должен быть сенат, с тем значением, какое он имел при Петре Великом; затем идет нижнее правительство, из представителей низшего и среднего шляхетства. Сословия: духовное, городское и крестьянское получали, по проекту Волынского, значительные привилегии и права. От всех требовалась грамотность, а от духовенства и шляхетства более широкая образованность, рассадниками которой должны были служить предполагаемые В. академии и университеты. Много предлагалось реформ для улучшения правосудия, финансов, торговли и т. д.

Приговор

При дальнейшем допросе Волынского (с 18 апреля уже в тайной канцелярии) его называли клятвопреступником, приписывая ему намерение произвести переворот в государстве. Под пыткой, Хрущов, Еропкин и Соймонов прямо указывали желание Волынского самому занять российский престол после кончины Анны Иоанновны. Но Волынский и под ударами кнута в застенке отвергал это обвинение и всячески старался выгородить Елисавету Петровну, во имя которой будто бы, по новым обвинениям, он хотел произвести переворот. Не сознался Волынский в изменнических намерениях и после второй пытки. Тогда, по приказу императрицы, дальнейшее разыскание было прекращено и 19 июня назначено для суда над Волынским и его «конфидентами» генеральное собрание, которое постановило: 1) Волынского, яко начинателя всего того злого дела, живого посадить на кол, вырезав у него предварительно язык; 2) его конфидентов — четвертовать, и затем отсечь им головы; 3) имения конфисковать и 4) двух дочерей Волынского и сына сослать в вечную ссылку.

23 июня этот приговор был представлен императрице, и последняя смягчила его, указав головы Волынского, Еропкина и Хрущова отсечь, а остальных «конфидентов» после наказания сослать, что и было исполнено 27 июня 1740 года на площади Сытного рынка. Возвращённые из ссылки на другой год после казни, дети Волынского, с разрешения императрицы Елисаветы Петровны, поставили памятник на могиле своего отца, похороненного вместе с Хрущовым и Еропкиным близ ворот церковной оградыСампсониевского храма (на Выборгской стороне). В 1886 году, по почину М. И. Семевского, на пожертвования частных лиц был воздвигнут на могиле Волынского, Еропкина и Хрущева новый памятник.

Оценки

Личность Волынского уже давно стала привлекать внимание историков, биографов и даже романистов. Писатели конца XVIII и начала XIX вв. (например, Рылеев), считали его политическим гением и мучеником-патриотом; но с появлением новых материалов по истории первой половины XVIII столетия установилась и новая точка зрения на Волынского. Представителем её выступил в 1860 году, в «Отечественных Записках», И. И. Шишкин; но желание развенчать Волынского увлекло его, он впал в противоположную крайность. 16 лет спустя появилась новая биография Волынского профессора Д. А. Корсакова, которая может считаться выверенным трудом.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ВОЛЫНСКИЙ Артемий Петрович (1689—27.06.1740), государственный деятель, обер-егермейстер и кабинет-министр при имп. Анне Ивановне, происходил из знатного старинного рода. Дед и отец Волынского были стольниками (последний ск. 1712). Волынский рано лишился матери и был воспитан в доме родственника С. А. Салтыкова. Зачисленный в драгунский полк солдатом, Волынский в 1711 был уже ротмистром, принимал участие в переговорах о Прутском мире и тогда же сблизился с П. П. Шафировым, с которым одно время разделял плен в Константинополе. В 1715 Петр I назначил Волынского в Персию «в характере посланника» для открытия через Персию удобного торгового пути в Индию. Волынский блистательно выполнил поручение и вернулся в Россию в 1718 по заключении выгодного торгового договора с двором персидского шаха Гуссейна. Произведенный в полковники и генерал-адъютанты, Волынский был вскоре назначен губернатором вновь учрежденной Астраханской губ. (1719), где должен был положить начало «благоустройству» и «благочинию» и организовать административное управление. В Астрахани Волынский также проявил себя как умный и энергичный правитель, что еще больше сблизило его с Петром I, предпринявшим в 1722 поход в Персию. Но, деятельно занимаясь государственными делами, Волынский не забывал и о личной выгоде, отличившись в вымогательстве и взяточничестве. Когда Петр I потерпел поражение в одной битве с горцами, недоброжелатели наговорили на астраханского губернатора и указали на его мздоимство. Разгневанный царь наказал Волынского и охладел к нему, но от дальнейших действий его оградило заступничество Екатерины I. К этому времени Волынский успел расположить к себе будущую императрицу и жениться на двоюродной сестре императора А. Л. Нарышкиной. Под конец царствования Петра I раскрылось дело об истязаниях Волынским мичмана кн. Мещерского, но оно было прекращено из-за кончины царя; и на престол вступила Екатерина I. Волынский был произведен в генерал-майоры и назначен губернатором в Казань, где, как и ранее проявив себя умным и энергичным администратором, оставался до н. 1731, не прерывая сношений с двором и правящими людьми. Так, он принимал участие в событиях при воцарении Анны, но хотя предпочитал самодержавие олигархическим принципам «верховников», однако хотел удержать при этом известную роль за шляхетством как высшим сословием в государстве. Перед удалением Волынского из Казани готовилось следствие о его грабительстве и самоуправстве, «инквизиция», но сильный в то время Салтыков, будучи в родстве с императрицей, защитил своего воспитанника. Волынский был назначен воинским инспектором под начальство Б. К. Миниха. Через посредство Миниха и Левенвольде он перешел в придворное конюшенное ведомство, где при частых встречах расположил к себе Э. И. Бирона. В 1733—34 Волынский начальствовал отрядом, осаждавшим Данциг. В к. 1734 он был произведен в генерал-лейтенанты и генерал-адъютанты имп. Анны Ивановны. С 1735, когда Бирон окончательно захватил власть в свои руки, карьера Волынского была обеспечена. С этого года он принимает участие в «генеральных собраниях» при Кабинете министров (см.: Кабинет при имп. Анне Ивановне), в 1736 назначается обер-егермейстером императрицы и, хотя не достигает должности обер-шталмейстера, которую занял А. Б. Куракин, остается управляющим конюшенной канцелярией и всеми казенными конскими заводами с приписанными к ним волостями. В 1737 он участвует в Высшем суде над Д. М. Голицыным и способствует его гибели, а затем назначается вместе с Шафировым и И. И. Неплюевым «министром» на конгресс в Немирове для переговоров о заключении мира с Турцией. Ловкая дипломатическая деятельность Волынского в Немирове и умелое содействие избранию Бирона герцогом Курляндским привели к тому, что 3 апр. 1738 Волынский был назначен кабинет-министром. В Кабинете с приходом Волынского «генеральные» собрания начинают созываться весьма часто, в них входят члены Кабинета, при Сенате восстанавливается должность сначала обер-прокурора, а позже генерал-прокурора. Волынский задумывает устроить из Сената «высшее правительство», состоящее из представителей лучших русских фамилий. Ему удается подчинить Кабинету до известной степени Военную коллегию, Коллегию иностранных дел и Адмиралтейств-коллегию, особенно деятельно занимается он вопросами улучшения финансового положения России, пишет «генеральный проект о поправлении внутренних государственных дел» и т. п. Проекты Волынского вызвали возмущение придворных немцев и масонов. Глава немецкой партии А. И. Остерман и стоявший за его спиной всесильный Бирон воспользовались враждой между Волынским и масоном А. Б. Куракиным. Остерман и Куракин организовывают против Волынского клеветническую кампанию, заказав В. К. Тредиаковскому сочинение «смехотворных басенок и песенок». Превратно толкуются многие слова и поступки Волынского, представленные имп. Анне Ивановне как заговор против нее. Неосторожные выражения в одной бумаге, поданной Волынским императрице, после прочтения которой Анна выразила кабинет-министру порицание «якобы за наставление, как бы малолетней, как управлять государством», оправдания и намеки вбили клин в отношения между Волынским и императрицей. Сообщения о творимом кабинет-министром дошли до Бирона. На Страстной неделе 1740 Волынскому неожиданно было приказано ко двору не являться. Он бросился за поддержкой к Бирону, Миниху, но безуспешно. Для дальнейшего преследования Волынского было разыскано старое дело о 500 руб. казенных денег, взятых его дворецким Василием Кубанцем на «партикулярные нужды» кабинет-министра. Арестованный Кубанец на допросе оговорил своего господина. 12 апр. Волынский был подвергнут домашнему аресту, его бумаги перешли в руки начальника Тайной канцелярии А. И. Ушакова — и началось все более расширявшееся и осложнявшееся оговорами, интригами и кознями дело о Волынском и его «конфидентах», т. е. соумышленниках, — Хрущове, Мусине-Пушкине, Соймонове, Еропкине и др. Начались допросы и пытки. Предъявлялись обвинения в тайных собраниях, придавали собраниям приятельской компании значение «заговора», но особенное влияние на судьбу подсудимых оказали челобитная Бирона императрице против Волынского, его бумаги и книги, рассмотренные и превратно истолкованные Ушаковым и Неплюевым, наконец, показания Хрущова, Соймонова и Еропкина о том, что Волынский намеревался сделаться государем в случае кончины Анны Ивановны. Два раза подвергали Волынского пытке, но он решительно отрицал последнее обвинение. 19 июня по Высочайшему повелению суда над Волынским и его сообщниками было учреждено «генеральное собрание», которое возглавили генерал-фельдмаршал кн. Н. Ю. Трубецкой и кабинет-министр А. М. Черкасский. 20 июня был вынесен приговор, по которому Волынского подвергали казни через посажение живым на кол с предварительным вырезанием языка, другим присуждалась казнь колесованием, четвертованием и отсечением головы. Императрица смягчила приговор: 28 июня 1740 в С.-Петербурге, на Сытном рынке, после вырезания языка Волынский был казнен отсечением руки и головы. Хрущова и Еропкина казнили отсечением головы. Остальных били плетьми и кнутами и сослали в Сибирь, лишив имущества. Тела Волынского и других казненных были похоронены у церкви Сампсона Странноприимца на Выборгской стороне. Известны слова Екатерины II после прочтения ею дела злосчастного министра: «Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю читать сие Волынского дело от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел». Род Волынских прекратился ок. 1758 со смертью Петра Артемьевича, сына кабинет-министра.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Уже в 15 лет юноша начал службу в драгунском полку, а в 1711 ротмистром участвовал в Прутском походе. По-видимому, в это время энергичный ротмистр и был замечен царем, который счел возможным давать ему различные дипломатические поручения. В 1712 Волынский, сопровождая вице-канцлера П. П. Шафирова в Турцию, оказался вместе с ним в стамбульском плену (1715-18), а после освобождения уже в чине подполковника был отправлен посланником в Персию. Эта миссия, как и последовавшее затем назначение Волынского губернатором в Астрахань, были связаны с подготовкой к Персидскому походу 1722-23. Волынский, оказавшийся таким образом в самой гуще важнейших политических событий, мог рассчитывать на удачное продолжение блестяще начатой карьеры. Но вскоре он был уличен в серьезных злоупотреблениях по службе, попросту говоря, проворовался. За это Петр I, согласно легенде, «угостил» прежнего любимца своей знаменитой дубинкой. Не спасло Волынского даже то обстоятельство, что он был женат на двоюродной сестре царя А. Л. Нарышкиной.

Лишь смерть Петра прервала начатое следствие, а милостивая к Волынскому Екатерина I даже присвоила ему генеральский чин и назначила губернатором в Казань. Однако астраханский урок не пошел Волынскому на пользу. Уже через некоторое время на него стали поступать новые доносы и жалобы. Над ним снова нависла угроза суда. На сей раз его спасли, видимо, связи при дворе. Но карьера опять прервалась и, как казалось, навсегда. Прошло еще несколько лет, прежде чем в 1733 судьба Волынского вновь резко переменилась и он снова пошел в гору.

На сей раз это случилось, вероятно, благодаря заступничеству его родственника С. А. Салтыкова, который рекомендовал Артемия Петровича фавориту императрицы Анны Ивановны Э. И. Бирону, нуждавшемуся в деятельных и преданных лично ему людях.

Сначала Волынский вновь попал в качестве военного инспектора в армию, где под началом фельдмаршала Миниха участвовал в Польском походе, усердно донося при этом в Кабинет министров о всех промахах своего начальника. Усердие было замечено, и уже вскоре Волынский оказался в конюшенном ведомстве в Петербурге. Это была настоящая удача, поскольку и императрица, и Бирон были страстными любителями лошадей, и всему, что с ними связано, придавалось в то время поистине государственное значение. Не теряя времени даром, Волынский принялся за разоблачение злоупотреблений в царских конюшнях, представляя Анне Ивановне и ее фавориту толковые доклады по лошадиному хозяйству, и немало в этом преуспел: в 1736 в чине полного генерала он был назначен обер-егермейстером двора. Это означало, что отныне он отвечает за охоту — одно из главных царских увеселений. На новом поприще Волынский трудился не покладая рук, впрочем, одновременно выполняя и иные разнообразные поручения. Так, в 1737 он входил в состав русской делегации на Немировском конгрессе и в состав судей над князем Д. М. Голицыным. В 1738 его карьера достигла апогея: благодаря протекции Бирона он стал кабинет-министром.

В сложной политической борьбе, которая велась при петербургском дворе, Волынскому в замыслах Бирона было отведено вполне определенное место: он должен был стать «своим человеком» герцога в Кабинете министров в противовес А. И. Остерману. Но Бирон не учел непомерного честолюбия своего ставленника. Человек гордый, вспыльчивый, с большим сaмомнением, Волынский относился к тем людям, кто быстро забывает, чем обязан своим покровителям, и начинает считать свои служебные успехи результатом лишь собственных достижений. Оказавшись на самом верху служебной лестницы, пользуясь доверием императрицы (именно он был главным организатором шутовской свадьбы, описанной в романе И. И. Лажечникова «Ледяной дом») и будучи действительно способным администратором, Волынский утратил чувство реальности. Ему стало казаться, что он может стать первым лицом государства и что ему по силам меряться с самим Бироном. Но борьба была неравной. Уже летом 1739 Волынский дерзнул подать Анне Ивановне письмо, разоблачавшее, по его мнению, окружавших императрицу обманщиков. Оно было написано в столь поучительном тоне, что это не могло не вызвать гнева государыни. В начале следующего 1740, по приказанию Артемия Петровича был жестоко избит В. К. Тредиаковский. Быть может, это сошло бы кабинет-министру с рук, если бы не то обстоятельство, что поэт был насильно выставлен из приемной Бирона, куда он пришел жаловаться на Волынского. Бирон возмутился самоуправством, счел его за оскорбление и, видимо, окончательно понял, что бывший протеже стал ему опасен. В начале апреля 1740 над Волынским был учреждено новое следствие.

Трудно сказать, как решилась бы судьба Волынского на сей раз, если бы во время следствия не выяснилось, что в кругу своих близких друзей, к которым принадлежали И. Эйхлер, А. Ф. Хрущов, Ф. И. Соймонов, П. И. Мусин-Пушкин, П. М. Еропкин, Артемий Петрович открыто критиковал императрицу и ее фаворита, строил дерзкие планы изменения системы управления и зачитывал отрывки из своего «Генерального проекта о поправлении внутренних государственных дел». В проекте утверждалась идея монархии с опорой на дворянство, предлагалось ограничить доступ иностранцев к высшим государственным должностям, основать в России школы и училища. Ставилось Волынскому в вину и составленное им генеалогическое древо, с помощью которого подчеркивалось его родство с царской фамилией, а значит он, по мысли следователей, помышлял о захвате престола. В беседах со своими «конфидентами» Волынский неоднократно подчеркивал свое знатное по сравнению с Остерманом и Бироном происхождение, отказ по этой причине подчиниться им. Все это и решило участь Волынского: суд, состоявший из знатных вельмож, приговорил Волынского и его окружение к смертной казни.

Смерть Волынского стала последней трагедией царствования Анны Ивановны, явившейся для потомков как бы символом всего мрачного, что происходило в России в это десятилетие. В памяти народа Волынский остался мучеником, павшим в борьбе за справедливость, что наиболее ярко отразилось в романе И. И. Лажечникова, где нарисован романтизированный и весьма далекий от реальности образ.

А. Б. Каменский

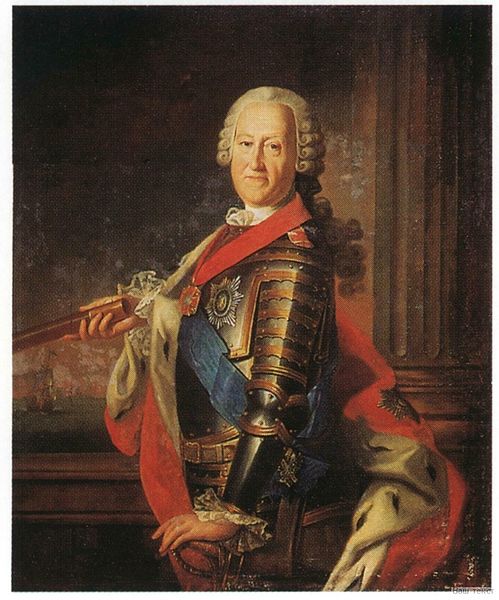

Граф Михаи́л Илларио́нович Воронцо́в (1714—1767) — государственный деятель, дипломат. В 1741 участник дворцового переворота и ареста правительницы Анны Леопольдовны. С 1744 вице-канцлер, в 1758—62 канцлер.

Биография

Михаи́л Илларио́нович Воронцо́в родился 12 июля 1714 года. Четырнадцати лет был определён камер-юнкером при дворе великой княжны Елизаветы Петровны и служил последней и пером своим, которым хорошо владел, и деньгами богатой своей свояченицы, жены его брата Романа.

Вместе с Шуваловым стоял сзади саней, на которых цесаревна поехала в казармы Преображенского полка в ночь провозглашения её императрицей; он же вместе с Лестоком арестовал Анну Леопольдовну с её семейством. За это Елизаветапожаловала его действительным камергером, поручиком новоучрежденной лейб-компании и сделала владельцем богатых поместий. Ему был пожалован лейб-компанейский герб с девизом «Sumper Jmotta Fides» (Верность никогда непоколебимая). 3 января 1742 г. Михаил Илларионович стал мужем Анны Карловны Скавронской, двоюродной сестры государыни. В 1744 г. был возведён в графское достоинство Российской империи и вслед за тем назначен вице-канцлером. Поскольку у него не было мужского потомства, император Франц I разрешил распространить графский титул на родных братьев — Романа и Ивана Илларионовичей. В 1748 г. он едва не подвергся опале. На него пало обвинение в соучастии в заговоре Лестока, но ему удалось легко оправдаться от этого обвинения и вернуть себе расположение императрицы.

Когда в 1758 г. канцлера А. П. Бестужева-Рюмина постигла опала, на его место был назначен Воронцов. Унаследовав от Бестужева-Рюмина так называемую систему Петра — союз с Австрией (против Турции), он при Елизавете Петровне деятельно продолжал войну с Пруссией, но при Петре III едва не вступил в союз с Пруссией. Михаил был привязан к Петру и даже пытался после переворота 29 июня 1762 г. отстоять его права; он отказался присягнуть Екатерине II, за что был подвергнут домашнему аресту, и присягнул только тогда, когда услышал о смерти Петра Фёдоровича. Тем не менее Екатерина II, видевшая в нём опытного и трудолюбивого дипломата, оставила его канцлером. Необходимость делить свои труды (по дипломатическим сношениям) с Н. И. Паниным, державшимся совершенно другой системы, вытекавшие отсюда недоразумения с ним и другими приближенными императрицы, например с Григорием Орловым, и холодность самой императрицы скоро заставили Воронцова выйти в отставку (1763). В 1765 году он был уволен от службы и поселился в Москве, где и скончался 15 февраля 1767 года, погребен в бывшем Крестовоздвиженском монастыре, на Воздвиженке.

Характеристика личности

Ни современники, ни историки не согласны в оценке деятельности М. И. Воронцова. Большинство историков, следуя суровому приговору Манштейна, называют его малоспособным, малообразованным и поддающимся чужому влиянию. Зато почти все считают Михаила Илларионовича человеком честным, мягким и гуманным. Императрица Екатерина II о нем писала[1]:

|

… Гипокрит, каких не бывало, вот кто продавался первому покупщику; не было двора, который бы не содержал его на жаловании. |

|

Воронцов был очень нерешительный и робок, что мешало ему придавать своему голосу необходимый вес. В сношениях с представителями иностранных держав он избегал решительных ответов и, скрывая истинные намерения своего правительства, старался всем подать надежду, что их желания будут исполнены[2]. В частной жизни Воронцов был человеком трезвым, воздержанный, приветливый со всеми, без различия общественного положения. Несмотря на щедрости Императрицы, пожаловавшей ему деревни и заводы, он постоянно нуждался в деньгах, вечно просил субсидий, пускался в торговые предприятия.

Друг и покровитель М. В. Ломоносова, он интересовался успехами родной словесности и родной науки и, насколько можно судить по его письмам, особенно последнего десятилетия, обладал хорошим образованием, если не в политическом, то в общелитературном смысле.

Воронцов Михаил Илларионович [12 (23) июля 1714 — 15 (26) февраля 1767, Москва], граф (с 1744), российский государственный деятель и дипломат. С 1728 начал служить при дворе цесаревны Елизаветы Петровны в качестве пажа, а затем камер-юнкера. Принимал активное участие в перевороте 1741: агитировал в пользу цесаревны лейб-гвардии Преображенский полк и стоял на запятках ее саней в ночь переворота. После прихода Елизаветы Петровны к власти произведен в камергеры двора и поручики лейб-кампании. В 1742 женился на двоюродной сестре императрицы А. К. Скавронской. В 1744 назначен вице-канцлером, возведен в графское достоинство Священной Римской империи. Его значение при дворе и влияние на принятие внешнеполитических решений постоянно росло и было едва ли не большим, чем канцлера А. П. Бестужева-Рюмина. Однако его приверженность профранцузской и пропрусской линии во внешней политике привели к охлаждению отношений с императрицей, недовольной также длительным пребыванием Воронцова в Берлине при дворе Фридриха II во время заграничного путешествия 1745-46. В 1748 он был обвинен в получении взяток от Пруссии, но сумел оправдаться. После отставки в 1758 А. П. Бестужева-Рюмина он стал канцлером и вынужден был продолжать его внешнеполитический курс, связанный с участием России в Семилетней войне и ориентацией на союз с Австрией. С 1750-х годов Воронцов вместе со своими братьями занялся предпринимательской деятельностью: стал владельцем медеплавильных заводов, участвовал в торговле хлебом и льном. С воцарением Петра III он сохранил свое положение, поскольку его племянница Елизавета Романовна Воронцова была фавориткой нового императора. 8 июня 1762 заключил мирный договор с Пруссией, однако не поддерживал намерение Петра III начать войну с Данией. В день переворота 28 июня 1762 Воронцов был вместе с императором в Ораниенбауме и, посланный им к Екатерине, отказывался присягнуть ей, пока не узнал о смерти Петра III. С воцарениемЕкатерины II сохранял пост канцлера до 1765, но реального влияния на принятие политических решений не имел. По характеру и способностям Воронцов был человек недалекий, хоть и рассудительный, но ленивый, любивший спокойную жизнь в роскоши и довольстве. Вместе с тем страсть к наживе и роскоши сочетались у него с уважением к наукам и искусству, он был покровителем М. В. Ломоносова, содействовал изданию его сочинений, а после смерти ученого распорядился воздвигнуть памятник на его могиле в Александро-Невской лавре.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Воронцов Михаил Илларионович [12 (23) июля 1714 — 15 (26) февраля 1767, Москва], граф (с 1744), российский государственный деятель и дипломат. С 1728 начал служить при дворе цесаревны Елизаветы Петровны в качестве пажа, а затем камер-юнкера. Принимал активное участие в перевороте 1741: агитировал в пользу цесаревны лейб-гвардии Преображенский полк и стоял на запятках ее саней в ночь переворота. После прихода Елизаветы Петровны к власти произведен в камергеры двора и поручики лейб-кампании. В 1742 женился на двоюродной сестре императрицы А. К. Скавронской. В 1744 назначен вице-канцлером, возведен в графское достоинство Священной Римской империи. Его значение при дворе и влияние на принятие внешнеполитических решений постоянно росло и было едва ли не большим, чем канцлера А. П. Бестужева-Рюмина. Однако его приверженность профранцузской и пропрусской линии во внешней политике привели к охлаждению отношений с императрицей, недовольной также длительным пребыванием Воронцова в Берлине при дворе Фридриха II во время заграничного путешествия 1745-46. В 1748 он был обвинен в получении взяток от Пруссии, но сумел оправдаться. После отставки в 1758 А. П. Бестужева-Рюмина он стал канцлером и вынужден был продолжать его внешнеполитический курс, связанный с участием России в Семилетней войне и ориентацией на союз с Австрией. С 1750-х годов Воронцов вместе со своими братьями занялся предпринимательской деятельностью: стал владельцем медеплавильных заводов, участвовал в торговле хлебом и льном. С воцарением Петра III он сохранил свое положение, поскольку его племянница Елизавета Романовна Воронцова была фавориткой нового императора. 8 июня 1762 заключил мирный договор с Пруссией, однако не поддерживал намерение Петра III начать войну с Данией. В день переворота 28 июня 1762 Воронцов был вместе с императором в Ораниенбауме и, посланный им к Екатерине, отказывался присягнуть ей, пока не узнал о смерти Петра III. С воцарениемЕкатерины II сохранял пост канцлера до 1765, но реального влияния на принятие политических решений не имел. По характеру и способностям Воронцов был человек недалекий, хоть и рассудительный, но ленивый, любивший спокойную жизнь в роскоши и довольстве. Вместе с тем страсть к наживе и роскоши сочетались у него с уважением к наукам и искусству, он был покровителем М. В. Ломоносова, содействовал изданию его сочинений, а после смерти ученого распорядился воздвигнуть памятник на его могиле в Александро-Невской лавре.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Воронцов Михаил Илларионович (12.07.1714—15.02.1767), государственный деятель, канцлер Российской Империи, сын ростовского воеводы. В 14 лет был пажом при дворе вел. княжны Елизаветы Петровны, затем камер-юнкером. Принимал деятельное участие в перевороте 25 нояб. 1741, арестовывал Анну Леопольдовну. После вступления Елизаветы Петровны на престол был пожалован в камергеры, произведен в генерал-лейтенанты и награжден Александра Невского св. орденом. В 1742 он женился на гр. Анне Скавронской, двоюродной сестре императрицы, что еще больше сблизило его со двором. В 1744 был назначен вице-канцлером, отчасти благодаря хорошим отношениям с канцлером А. П. Бестужевым-Рюминым. В том же году получил от имп. Карла VII титул графа Римской империи. В 1745 Воронцов отправился в заграничное путешествие на год. В свое отсутствие был оклеветан перед Елизаветой. Только в 1753 она убедилась в несправедливости наветов на Воронцова, пожаловала ему поместье Мариенбург и вернула прежние привилегии. Вице-канцлер принял деятельное участие в конференции, или постоянном совете, учрежденном императрицей для обсуждения важнейших государственных дел. В 1758 после падения Бестужева Воронцов был назначен канцлером. В течение следующих трех лет Воронцов придерживался политики союза с Австрией и вел деятельность по продолжению войны с Пруссией.

Во время своего канцлерства Воронцов подписал в 1760 трактат оборонительного союза с Австрией, а также трактаты с Францией, Данией и Швецией. По восшествии на престол Петра III Воронцов придерживался его взглядов во внешней политике; прекращение войны против Пруссии было оформлено трактатом от 24 апр. 1762.

После переворота 28 июня канцлер был оставлен на своем посту, но наряду с ним выдвигался Н. И. Панин. Воронцову был предоставлен заграничный отпуск, а в 1765 он вышел в отставку и мало принимал участия в петербургской жизни, проживая большей частью в своем имении под Кимрами Тверской губ. Михаил Илларионович, нуждаясь в средствах, вынужден был продать пожалованные ему Мариенбург барону Фитингофу и палаццо в С.-Петербурге (Пажеский корпус) — Екатерине II. При всем том это был человек добрый и образованный; известно о покровительстве, оказанном им М. В. Ломоносову.

Использованы материалы сайта Большая энциклопедия русского народа - http://www.rusinst.ru

К нязь Борис

Алексеевич Голицын (29

июля 1651 (по

некоторым данным, 1654)

— 18

октября 1714,

монастырь Флорищева

пустынь)

— боярин (1689),

государственный деятель времён царевны

Софьи и Петра

Великого,

руководитель Приказа

Казанского дворца,

воспитатель юного Петра I («дядька

царя»).

нязь Борис

Алексеевич Голицын (29

июля 1651 (по

некоторым данным, 1654)

— 18

октября 1714,

монастырь Флорищева

пустынь)

— боярин (1689),

государственный деятель времён царевны

Софьи и Петра

Великого,

руководитель Приказа

Казанского дворца,

воспитатель юного Петра I («дядька

царя»).

Биография

Сын князя Алексея Андреевича Голицына (1632—1694) и Ирины Фёдоровны (ум. 1698), урождённой княжны Хилковой. Принадлежал к третьей ветви рода князей Голицыных, основателем которой был его отец.

В 1671 году женился на княжне Марии Фёдоровне Хворостининой (1651—1723), двоюродной сестре царя Алексея Михайловича, и они стали родителями 10 детей.

По воспоминаниям Б.И. Куракина «человек ума великого, а особливо остроты, но к делам неприлежной, понеже любил забавы, а особливо склонен был к питию. И оной есть первым, которой начал с офицерами и купцами-иноземцами обходиться. И по той своей склонности к иноземцам оных привел в откровенность ко двору и царское величество склонил к ним в милость.»

Когда царь Пётр I, фактически отстранённый от реальной власти, жил в Преображенском (1682 - 1689 г.г.), Б.А. Голицын поддерживал связи со своим воспитанником, поощрял его увлечения военным делом и науками. Во время конфликта Петра I с правительницей Софьей Алексеевной в 1689 г. активно поддержал 17-летнего царя, последовав за ним в Троице-Сергиев монастырь и став его главным советником и распорядителем в его ставке. После разрешения конфликта в пользу царя и отстранения от власти Софьи Б.А. Голицын получил боярский чин и пост судьи (начальника) приказа Казанского Дворца.

Во время Азовского похода 1695 г. командовал всей «низовой конницей», принимал участие в постройке кораблей «Кумпанствами», а на время отъезда царя за границу был назначен одним из управителей государства. Был покровителем посетившего Россию немецкого грамматиста Генриха Лудольфа.

После Нарвского разгрома Пётр поручил Голицыну набор и формирование 10 драгунских полков. Назначенный затем воеводой и наместником Казанского и Астраханского царств, Голицын не предупредил в 1705 г. астраханского бунта и за это был отстранен от должности. Голицын умер 18 октября 1714 г. в монастыре Флорищева пустынь Владимирской губернии, приняв за несколько месяцев до смерти монашество (монах Боголеп).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Голицын Борис, воспитатель Петра Первого

20 июля 1654 года, 30 июля по новому стилю, родился князь Борис Алексеевич Голицын. В свое время этот неординарный человек был «дядькой», то есть воспитателем, Петра Первого, и во многом ему мы обязаны тем, что самый главный реформатор в нашей истории стал таким, каким он стал.

Будучи отпрыском одного из знатнейших и древнейших родов России, Борис Голицын не мог не оказаться на ведущих постах в российском государстве. В возрасте 20 лет он стал стольником, то есть одним из самых приближенных слуг царя Федора Алексеевича. Когда к власти после смерти Федора пришла царевна Софья, Голицын вновь не был забыт, во многом благодаря тому, что его двоюродный брат Василий Голицын был гражданским мужем правительницы. Но политические пристрастия Бориса относились к противоположному лагерю – наш герой всегда был верен юному царю Петру Первому, из-за чего мать будущего императора, Наталья Нарышкина, даже доверила ему воспитание сына, назначив его «дядькой».

Так же как и Василий, Борис Голицын был весьма для своего времени образованным человеком и большим приверженцем западной культуры и европейской моды. Так что совершенно неудивительно, что он завел широкие знакомства среди обитателей Немецкой слободы, где жили практически все иностранцы, имевшиеся тогда в Москве. К посещению этого, с точки зрения правоверных россиян, злачного места Борис пристрастил и своего воспитанника. Только в отличие от кузена, который был очень серьезным человеком, хоть и немного безвольным, Борис Голицын смотрел на жизнь проще, как тогда говорили, «был человек забавной», так что процесс приобщения юного царя к плодам западной цивилизации иногда подменялся процессом приобщения его к плодам западного винокурения.

В том, что Петр впоследствии был столь невоздержан в выпивке, русские люди того времени небезосновательно винили Бориса Голицына, который, как тогда говорили, «был весь налит вином». Характер и сущность Бориса Алексеевича можно проиллюстрировать одним его письмом к царю. Начиналось оно с вполне пристойных латинских выражений, затем в тексте появлялись не всегда пристойные немецкие слова, написанные по-русски, и заканчивалось все подписью «Бориско, хоть был пьян». Такая широта натуры и сложная организация личности, впрочем, не мешала Борису Голицыну навсегда остаться одним из самых верных Петру людей. Особенно доверие к нему у царя укрепилось после того, как Голицын возглавил т.н. «Троицкое сидение», когда августовской ночью Петр, испуганный возможностью нападения со стороны Софьи, в чем был, то есть в одних портках, ускакал из Преображенского в Троицкий монастырь, который стал штабом оппозиции Софьи. Именно это сидение ознаменовало конец правления регентши и переход всей полноты власти к Петру.

Борис Голицын стал одним из самых влиятельных лиц в государстве. И сам же все испортил. Он осмелился просить за смягчение судьбы своего кузена Василия, в результате чего впал в немилость. Потом он еще не вполне справился с подавлением Астраханского восстания, «зело введя царя в сумнение сумасбродным письмом своим», так что в 1707 году Голицын был окончательно отставлен от государственных постов. Но личное расположение царя он сохранил до самой своей смерти и регулярно с ним переписывался, в таких примерно выражениях: «Ты забавляешься в деле, а я в питье. То все одно дело».

Князь Дмитрий Михайлович Голицын (3 июля 1665, Москва — 25 (14) апреля 1737, Шлиссельбург, Санкт-Петербургская губерния) — русский государственный деятель

Биография

Военная карьера

Сын стольника Михаила Андреевича Голицына и Прасковьи Никитичны, урождённой Кафтырёвой, старший брат Михаила Старшего, Петра и Михаила Младшего Голицыных.

В 1686 году стал комнатным стольником царя Петра Алексеевича. В 1694—1697 годы служил в Преображенском полку в должности капитана, затем изучал военные науки в Италии, в 1701—1704 годы был послом в Константинополе и был заключён в Семибашенной крепости, позже принимал участие в боевых действиях Северной войны.

Административная работа

В 1707—18 годах был воеводой (затем губернатором) в Киеве, где, по отзывам современников, отличался честностью и неподкупностью. С 1718 года был главой Камер-коллегии и членом Сената, заведовал финансовыми вопросами. Пользовался большим доверием Петра I, который часто обращался к нему с разными просьбами (например, о переводе тех или иных книг). Тем не менее, в 1723 году Голицын был арестован по делу Шафирова, однако помилован по ходатайству императрицы.

Борьба за власть

После смерти Петра I Голицын поддерживал партию сторонников правления его внука Петра II Алексеевича, однако согласился на воцарение Екатерины I в обмен на место вВерховном тайном совете. При Петре II был назначен главой Коммерц-коллегии, отменил ряд государственных монополий и снизил таможенные тарифы. Тогда же ввёл в Верховный тайный совет своего брата Михаила, ставшего главой Военной коллегии.

В 1730 году предложил пригласить на престол курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, ограничив её власть «кондициями» (которые фактически сводили её роль к представительским функциям). Позже разработал проект конституции, согласно которому абсолютная монархия в России упразднялась навсегда, и страна превращалась в дворянскую республику. Эти идеи вызвали неприятие у части российского дворянства и некоторых членов Верховного тайного совета, который был распущен после того, как Анна разорвала «кондиции».

В отставке

Несмотря на то что Голицын возглавлял «конституционную» партию, после упразднения Верховного тайного совета он, в отличие от Долгоруких, не был сослан. Возможно, сыграло роль то, что инициатива призвания Анны Иоанновны на престол исходила от него. Сохраняя звание сенатора, он жил в подмосковном имении Архангельском, где собрал богатейшую коллекцию (около 6 тысяч томов) европейской литературы.

Вскоре, однако, репрессии коснулись его зятя, за заступничество которому семидесятилетний князь в 1736 году был арестован, обвинён в подготовке заговора и брошен вШлиссельбургскую крепость, где вскоре умер (или был убит).

Брак и дети

Князь Дмитрий Михайлович Голицын был женат с 1684 на княжне Анне Яковлевне (?-1750), дочери князя Якова Никитича Одоевского.

В браке родились:

Сергей (1696—1738) — губернатор Казани, дипломат;

Алексей (1697—1768) — сенатор;

Анастасия (1698—1747) — с 1724 года супруга св. кн. Константина Кантемира (1703—1747), сына молдавского господаря Дмитрия Кантемира. Брак бездетный.

Награды

Удостоен орденов Св. Апостола Андрея Первозванного и Св. Александра Невского (1727).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Голицын Дмитрий Михайлович - биография: Голицын Дмитрий Михайлович - (1665(1665), Москва — 14 (25) апреля 1737, Шлиссельбург, Санкт-Петербургская губерния) - князь, русский государственный деятель. Старший сын стольника (после боярина) князя Михаила Андреевича; с 1686 г. стольник, с 1694 г. - капитан Преображенского полка. В 1697 г. отправлен за границу ""для науки воинских дел"" и попал в Италию к ученому Марку Мартиновичу, который обучал своих учеников навигацкой науке. В 1701 г. Голицын был посланником в Константинополе, чтобы добиться свободного плавания русских судов по Черному морю. В 1704 г. послан с вспомогательным отрядом к польскому королю в Польшу и Саксонию, вернулся оттуда в 1706 г., а с весны 1707 г. был назначен управлять белгородским разрядом, причем велено его писать киевским воеводой, а с 6 марта 1711 г. - губернатором. Здесь он остался до 1718 г., когда назначен был президентом камер-коллегии и сенатором; с 1722 г. сохранил только последнюю должность. В 1723 г. по делу Шафирова Голицын был лишен чинов и подвергнут штрафу и домовому аресту. Только по ходатайству императрицы он был помилован и восстановлен в занятиях и чинах. После смерти Петра Великого Голицын стал во главе старобоярской партии, которая защищала права Петра II против Екатерины I . В этой борьбе всего рельефнее сказался аристократизм Голицына, который не мог простить Петру его брака с Мартой Скавронской. Соглашение между партиями произошло на почве фактического ограничения власти императрицы, при посредстве верховного тайного совета. Старобоярская партия мечтала освободиться этим путем от тирании, или учредить форму правления, подобную шведской или английской. Князь Голицын играл одну из первых ролей. Есть даже известие, что первый удар существующему порядку должен был нанести родной его брат, фельдмаршал князь Михаил Михайлович Старший, который командовал войском в Украине. После смерти Петра II вопрос об избрании ему преемника снова выдвинул на сцену важнейшие политические планы. Инициатива на этот раз принадлежала князю Голицыну, по предложению которого избрана была на престол Анна Иоанновна , на ограничительных условиях. Для устранения олигархии верховников возникла целая литература проектов государственного преобразования. Когда Анна объявила себя самодержавной, Голицын заключил свою политическую деятельность следующими словами: ""Пир был готов, но гости были недостойны его! Я знаю, что я буду его жертвою. Пусть так - я пострадаю за отечество! Я близок к концу моего жизненного поприща. Но те, которые заставляют меня плакать, будут проливать слезы долее меня"". Хотя он и был назначен членом восстановленного в своих прежних правах Сената, но проживал большей частью в своей подмосковной вотчине, селе Архангельском. Правительство императрицы Анны не оставило его там в покое: в 1736 г. он, совсем уже больной, был привлечен к суду как бы за незаконные действия по делу своего зятя Константина Кантемира с мачехой и был присужден к смертной казни, которую императрица Анна заменила заключением в Шлиссельбурге, с конфискацией всех имений. 1737 г. князь Голицын был отвезен в крепость, где и умер. Голицын до конца жизни остался гордым защитником старобоярских традиций и с презрением относился к иноземцам и случайным людям своего времени. Петровской реформе он во многом не симпатизировал, но сам успел воспользоваться лучшими плодами реформы. За границей он отчасти ознакомился к европейской наукой и довершил свое образование при содействии киевской академии. По его поручению были переведены многие из политических и исторических европейских писателей. В его библиотеке в селе Архангельском насчитывалось ""на чужестранных диалектах и переведенных на русский язык около 6 тысяч книг"". Это была бесспорно первая богатейшая частная библиотека в России. Сам Петр обращался к нему с поручением перевести те или другие книги. Его воеводство и губернаторство в Киеве обнаружили и его административные таланты. В роли президента камер-коллегии немалых усилий стоило князю Голицыну собрать материал и подготовить, согласно регламенту, новую государственную табель или роспись государственным доходам и расходам. Несмотря на то, что Голицын возглавлял «конституционную» партию, после упразднения Верховного тайного совета он, в отличие от Долгоруких, не был сослан. Возможно, сыграло роль то, что инициатива призвания Анны Иоанновны на престол исходила от него. Сохраняя звание сенатора, он жил в подмосковном имении Архангельском, где собрал богатейшую коллекцию (около 6 тыс. томов) европейской литературы. |

Князь Михаи́л Миха́йлович Голи́цын, Михаил Михайлович Старший (1 ноября 1675, Москва — 10 декабря 1730), русский полководец, генерал-фельдмаршал (1725), соратник царя Петра I. Прославился в Северной войне 1700—1721 годов. Принадлежал к четвёртой ветви рода Голицыных.

Биография

Родился в семье Михаила Андреевича Голицына (1639—1687) и его супруги Прасковьи Никитичны, урождённой Кафтырёвой (1645—1715). Имел трёх братьев (Дмитрия, Петра, Михаила-младшего) и трёх сестёр (Марию-старшую, Марию-младшую, Софью)

Службу начал в 1687 году барабанщиком Семёновского лейб-гвардии полка.

В 1694 году произведён в прапорщики. Прекрасно проявил себя в Азовских походах 1695—96 годов.

Участвовал в Нарвском сражении 1700 году, так же в штурмах Нотебурга в 1702 году, Ниеншанца в 1703, Нарвы в 1704, Митавы в 1705.

В 1708 году блестяще разбил шведские отряды генерала Рооса при селе Добром и отличился в бою при Лесной.

В Полтавском сражении 1709 года командовал гвардией и руководил вместе с князем А. Д. Меншиковым преследованием разбитых и отступавших шведских войск, вынудив их сложить оружие под Переволочной. Участвовал в Прутском походе 1711 года.

В 1714 году был главнокомандующим русскими войсками в Южной Финляндии. Участвовал в Гангутском морском сражении 1714 года.

В 1720 году возглавлял галерный флот, который одержал блестящую победу в бою при Гренгаме.

После Северной войны командовал войсками в Санкт-Петербурге, а в 1723—1728 годах, в чине генерал-аншефа — генерал-Фельдмаршала, на территории Украины. В это время он выступил одним из фундаторов создаваемого Харьковского Коллегиума.

С 1728 года был президентом Военной коллегии, сенатором и членом Верховного тайного совета.

В 1730 году уволен в отставку, умер позднее в 1730 году.

Браки и дети

Был женат дважды. В браках родились 18 детей:

В 1692 году Михаил Михайлович женился на Евдокии Ивановне, урождённой Бутурлиной (1674—1713):

Прасковья-старшая (1695—1719) — замужем за князем Алексеем Михайловичем Долгоруковым (ум. 1725)

Наталья (1696—1697)

Анна-старшая (1699—1727) — супруга графа Александра Борисовича Бутурлина

Анна-младшая (1701—1748) — супруга Льва Васильевича Измайлова (1687—1738)

Пётр (1702—1760) — женат на Екатерине Александровне Кар (1724—1802)

Софья (1712—1759) — супруга графа Петра Ивановича Головина (1702—1756)

В 1716 году женился вторым браком на Татьяне Борисовне, урождённой Куракиной (1690—1757).

Мария (1717—1780) — супруга князя Ивана Андреевича Прозоровского (ум. 1786)

Александр (1718—1783) — женат на княжне Дарье Алексеевне Гагариной

Марфа (1720—1749) — супруга князя Сергея Фёдоровича Хованского

Дмитрий (1721—1793) — женат на княжне Екатерине (Смарагде) Дмитриевне Кантемир (1720—1761)

Прасковья (1722—1722)

Борис (1723—1726)

Елизавета (1723—1724)

Екатерина-старшая (1724—1779) — с 1748 до 1756 (развод) супруга графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского (1725—1796)

Екатерина-младшая (1725—1744)

Николай (1727—1787) — женат на Екатерине Александровне Головиной (1728—1769)

Андрей (1729—1770) — женат на княжне Елизавете Борисовне Юсуповой (1745—1770)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Михаил Михайлович Голицын 1675-1730 Генерал-фельдмаршал. Петр I круто переменил традиции русского боярства, привлекая даровитых бояр и особенно их сыновей к государственной службе, прежде всего военной. Первые два полка, созданные Петром из "потешных" войск - Преображенский и Семеновский (с 1700 г. - гвардейские), были укомплектованы преимущественно боярскими детьми, составившими впоследствии основу офицерского корпуса русской регулярной армии. Военная карьера М.Голицына, сына курского воеводы боярина Михаила Андреевича, многие годы будет связана с Семеновским и Преображенским полками, с гвардией, при его непосредственном участии зарождались славные традиции русской гвардии, приумножавшиеся более двух столетий.

Михаил Михайлович был зачислен в Семеновский полк в 12-летнем возрасте солдатом, исполнял должность барабанщика. В 1694 г. он произведен в первый офицерский чин прапорщика. В следующем году вместе с семеновцами участвовал в первом походе Петра 1 под Азов с целью отвоевать у турок эту крепость, за отличие в боях произведен в поручики. В 1696 г. принял участие во втором походе под Азов, при взятии крепости был ранен в ногу, произведен в капитан-поручики. В 1698 г., когда четыре стрелецких полка, направленных после Азовских походов в Великие Луки, двинулись к Москве, чтоб возвести на престол царевну Софью, Михаил Голицын участвовал в их усмирении и разгроме под Новоиерусалимским монастырем, близ Воскресенска.

В число видных военачальников князь Голицын выдвинулся в период войны России со Швецией 1700 - 1721 гг. В 1700 г. он участвовал в осаде Нарвы, его гвардейцы, в отличие от большей части пехоты и кавалерии, стойко выдержали решительную атаку противника и не допустили полного разгрома русских войск, тогда слабо обученных; сам Голицын отважно сражался, несмотря на ранения в ногу и руку. После Нарвы за короткое время он получил чины майора и подполковника.

В октябре 1702 г. Михаил Михайлович отличился при взятии сильно укрепленной крепости Нотебург, имевшей 140 орудий. Трехнедельная осада Нотебурга не дала результата, безуспешным был и предпринятый штурм крепости. Командир лейб-гвардии Семеновского полка Голицын готовился к новому штурму, когда от царя прибыл гонец с приказом отступать. "Скажи государю, - смело отвечал Голицын, - что я теперь принадлежу только одному Богу" - и повел гвардию на штурм. Вовремя подоспела помощь от других полков, и после 12-часового боя Нотебург пал. "Победителей не судят", и Петр наградил командира гвардейцев специальной золотой медалью, деревнями и чином полковника.

В 1703 - 1705 гг. Голицын участвовал во взятии Ниеншанца, Нарвы, Митавы. В 1706 г. он произведен в генерал-майоры и назначен дивизионным начальником над полками лейб-гвардии Семеновским, пехотными Ингерманландским, Вятским и Черниговским, с которыми действовал в Польше, в следующем году получил под свое начальство и лейб-гвардии Преображенский полк. В августе 1708 г. Голицын одержал победу над шведами при селе Добром, где во главе 8 батальонов он атаковал корпус генерала Росса, отдалившийся от главных сил Карла XII. Атака была произведена после скрытного ночного перехода ранним утром, внезапно для шведов, потерявших в двухчасовом бою около 3-х тысяч человек. Петр 1 писал: "Я, как почал служить, такова огня и порядочного действа от наших солдат не слыхал и не видал". Царь наградил доблестного Голицына орденом святого Андрея Первозванного.

В сентябре 1708 г. Михаил Михайлович блистательно проявил себя в разгроме корпуса шведского генерала Левенгаупта у деревни Лесной. Петр, бывший свидетелем его действий, наградил его чином генерал-поручика и предоставил ему право просить чего только он пожелает. "Прости Репнина", - сказал Голицын, считавший, что князь Репнин, разжалованный царем в солдаты за неудачу в Головчинском сражении, достоин вернуться к чину генерала. Царь, зная о неприязненных отношениях между Репниным и Голицыным, был удивлен этой просьбой, но последний пояснил: "Что значит вражда личная между нами, когда отечество и ты, государь, нуждаетесь полезными людьми?" Аникита Иванович был прощен, а бывшие противники помирились.

В Полтавской битве 1709 г. Голицын получил в свое командование всю гвардию и умело руководил ее действиями. Перед этой битвой Петр обратился к русской армии с призывом к победе во имя Отечества, и Михаил Михайлович от имени гвардии выразил готовность сражаться так же славно, как и под Лесной. После разгрома шведов он по поручению царя вел их преследование и вместе с Меншиковым заставил под Переволочною капитулировать. Во время триумфального въезда в Москву вслед за трубачами и литаврщиками двигался батальон Семеновского полка, отличившийся под Лесной, его вел князь Голицын. "Полтавскую часть" шествия открывал Преображенский полк.

В 1710 г. Голицын был направлен на север, под Выборг, и содействовал генерал-адмиралу Ф.Апраксину во взятии этого города. Затем защищал Украину от крымских татар и усмирял бунтовавших запорожских казаков. В 1711 г. участвовал в Прутском походе против турок, проявил желание сражаться до конца, когда неудача похода стала уже неизбежной.

Вернувшись на театр войны со Швецией, Голицын в составе армии Ф.Апраксина отличился в сражении у финского местечка Пелкен: руководимый им отряд, преодолев на плотах озеро, нанес противнику удар с фланга, чем способствовал расстройству боевого порядка шведов и их поражению. Назначенный в 1714 г. главнокомандующим, осуществил движение войск вперед к г. Вазе и 19 февраля вступил в сражение с армией шведского генерала Армфельда. Успех боя решил своевременный переход русских войск в контратаку с охватом обоих флангов противника. Шведы бежали, потеряв до 6 тыс. человек, 8 пушек и 20 знамен. За эту искусную победу Голицын произведен в генерал-аншефы. В течение нескольких лет он был ближайшим помощником Апраксина в управлении завоеванной Финляндией.

Михаил Михайлович сумел проявить себя и в морских сражениях: в июле 1714 г. он помог Петру и Апраксину одержать знаменитую победу при Гангуте, а в 1720 г. сам одержал победу над шведской эскадрой в сражении у острова Гренгам, где он умело руководил действиями гребной флотилии.

У Гренгама русский сухопутный генерал, командовавший галерами, заманил в мелководный пролив эскадру шведского вице-адмирала Шеблада и абордажной атакой захватил 4 фрегата противника. Трофейные корабли были приведены к Петербургу, три вечера в городе производились победные фейерверки. Победитель получил в награду от царя трость и шпагу, усыпанные бриллиантами. В мае 1721 г. Голицын руководил действиями десантов на шведской территории между Евле и Умео, что вынудило Швецию к скорейшему подписанию мира. Во время Персидского похода Петра 1722 г. он командовал войсками в Петербурге, а затем, до 1728 г., начальствовал над всеми войсками на Украине.

Михаил Михайлович был отважен, смел, великодушен, исполнен чести, пользовался любовью солдат за мужество и справедливость. Петр с особым уважением относился к нему, только его и фельдмаршала Б.Шереметева царь не принуждал на своих праздниках пить, в наказание, огромный кубок "Большого орла". Уже будучи отцом большого семейства и в генеральских чинах, Голицын не смел садиться в присутствии старшего брата, чтя русские семейные традиции.

После смерти Петра Великого его жена Екатерина 1, взошедшая на престол, пожаловала князя Голицына чином генерал-фельдмаршала (1725 г.). Сменивший Екатерину Петр II сделал его президентом Военной коллегии, сенатором и членом Верховного тайного совета (1728 г.). При вступлении на престол Анны Иоанновны Голицын за участие в замыслах старшего брата Дмитрия Михайловича и других членов Верховного тайного совета ограничить самодержавную власть попал в суровую опалу и был отстранен от всех дел. Умер в Москве, похоронен в Богоявленском монастыре.

Михаил Михайлович был дважды женат: первый раз - на Евдокии Ивановне Бутурлиной, от которой имел 7 детей, после ее смерти женился на княжне Татьяне Ивановне Куракиной (10 детей). Из его сыновей на военном поприще особенно отличился Александр Михайлович, генерал-фельдмаршал, получивший этот высокий воинский чин за руководство войсками в русско-турецкой войне 1768-1774 гг.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Михаил Михайлович Голицын (1675-1730), потомок великого князя литовского Гедимина, родился в самом конце царствования Алексея Михайловича в семье боярина и курского воеводы Михаила Андреевича Голицына. Имея придворный чин стольника, начал службу с двенадцати лет в "потешных" войсках подрастающего царя Петра барабанщиком Семеновского полка. В 1694 году был произведен в первый свой офицерский чин прапорщика. В Азовских походах за боевые отличия получил чин поручика. В 1698 году под командой Гордона и Шеина под стенами Воскресенского монастыря участвовал в подавлении выступления стрелецких полков. В следующем году в чине капитана сопровождал Петра в морском походе русской эскадры по Азовскому морю.

С началом Северной войны Голицын находился в армии и сражался под Нарвой в составе гвардии, отражавшей атаки войск Карла XII на правом фланге; был ранен. В чине подполковника 12 октября 1702 года командовал отрядом Семеновского полка при штурме крепости Нотебург. Шведы отчаянно сопротивлялись и отбили штурмующие колонны русских. Петр, сомневаясь в возможности взятия крепости, уже послал приказ отступить, но Голицын, оттолкнув от берега Невы лодки, чтобы солдаты не думали о бегстве, повел их еще на один приступ, Нотебург был взят после тринадцати часов кровопролитного боя. За этот подвиг князь был награжден поместьями, золотой медалью и чином полковника лейб-гвардии Семеновского полка, даваемым обычно только членам царствующего дома. Отличился Голицын и при осаде Ниеншанца в 1703 году, в штурмах Нарвы и Митавы в 1704 и 1706 годах. В следующем году стал командиром дивизии и получил чин генерал-майора.

30 августа 1708 года Голицын одержал блестящую победу при селе Добром над отрядом шведского генерала Росса. Со своими гренадерами под прикрытием тумана он подошел вплотную к шведам и неожиданно напал на них, хотя и не имел численного превосходства. Сражение продолжалось два часа и окончилось полным разгромом шведов, потерявших до 3 тысяч человек. Карл XII с главными силами не успел вступить в бой, и Голицын организованно отошел со своим отрядом к основным силам русской армии. Прямо на поле сражения царь наградил Михаила Михайловича орденом св. Андрея Первозванного. 28 сентября в сражении при Лесной он своими действиями способствовал победе русского оружия, после чего государь, видевший Голицына на поле боя, произвел его в генерал-поручики и наградил своим портретом с бриллиантами.

В Полтавском сражении князь командовал гвардией, а затем вместе с Меншиковым и кавалерийскими полками Боура и Волконского преследовал отступавшие шведские войска и принудил их 30 июня 1709 года к сдаче у Переволочны. Несмотря на нехватку сил, потребовал от фельдмаршала Левенгаупта капитулировать. К этому времени подошли войска Меншикова, и 16 тысяч шведов сложили оружие. На следующий год Голицын был среди осаждавших и взявших крепость Выборг войск, а еще через год участвовал в Прутском походе, чуть не окончившемся трагедией для русской армии, и один из первых высказался на военном совете против капитуляции перед турками, осадившими русский лагерь.

По проекту Петра I в 1712 году Голицыну предстояло принять участие в операциях Ингерманландского корпуса против шведов в Финляндии. Он стал ближайшим помощником генерал-адмирала Ф. М. Апраксина. В мае он прибыл в Санкт-Петербург и принял на себя командование над полевыми войсками. Вместе с Апраксиным и другими военачальниками разработал и внедрил правила походной службы, устройства лагерей, караульной службы, диверсий, действий галерного флота.

С 1714 года Голицын принял командование войсками в Южной Финляндии. 12 февраля его войска сошлись с 8-тысячным отрядом шведского генерала Армфельда у деревни Лаппола (Наппо). Шведы выбрали удобную позицию и, когда князь повел войска в атаку, первыми дали залп по русским и устремились в штыки. Русские открыли губительный огонь и перешли в контратаку. Дважды Армфельд отбрасывал русскую пехоту, но когда четыре спешенных драгунских полка ударили с тыла по центру позиции шведов, они побежали. Шведы потеряли только убитыми 5 тысяч человек. "Такого скорого и тяжелого огня на мою особу никогда не бывало. Но милостию Божиею и Его Царского Величества счастием над неприятелем учинена виктория..." - писал Голицын Апраксину. За это сражение Петр I наградил Михаила Михайловича чином генерал-аншефа.

27 июля Голицын участвовал в морском сражении при Гангуте, в котором русские под началом генерал-адмирала Апраксина и самого царя Петра разбили эскадру адмирала Ватранга. В результате побед на суше и на море в 1714 году Финляндия оказалась под контролем России.

Ровно через шесть лет, в годовщину Гангутского сражения, произошла морская битва у острова Гренгам. Шведская эскадра (один линейный корабль, четыре фрегата) вице-адмирала Шеблата встретилась с русским галерным флотом (61 галера) Голицына. Увлекшись преследованием, шведы попали на мелководье, где фрегаты были взяты на абордаж. За эту блестящую победу Петр I пожаловал победителю шпагу и трость, украшенные бриллиантами, "за его доблестный труд и добрую команду". Когда после окончания Северной войны император предпринял поход в Персию, то князь Голицын остался командовать войсками в Петербурге, а с 1723 года под его командой находились войска в Малороссии.

После кончины Петра Великого императрица Екатерина I пожаловала М. М. Голицына 21 мая 1725 года чином генерала-фельдмаршала. Уже в царствование императра Петра II он стал сенатором, членом Верховного тайного совета и президентом Военной коллегии.

При вступлении на престол Анны Иоанновны Михаил Михайлович участвовал в делах "верховников", одним из активных представителей которых был его родной брат Дмитрий. "Кондиции", составленные ими, ограничивали самодержавную власть, передавая ее узкому кругу лиц, что шло вразрез с интересами основной массы дворянства. С прибытием в Москву Анна Иоанновна уничтожила честолюбивые замыслы вельмож, однако Михаил Михайлович был ею обласкан и пожалован землями в Можайском уезде. Постепенно он потерял свое влияние при дворе, был удален от дел и вскоре умер. Похоронен в Богоявленском монастыре.

М. М. Голицын был женат на Евдокии Ивановне Бутурлиной, а вторым браком - на княжне Татьяне Борисовне Куракиной. Оставил от двух браков одиннадцать дочерей и семерых сыновей, один из которых, Александр, как и отец, стал генерал-фельдмаршалом России.

Соловьев Б. И. "Генерал-фельдмаршалы России". Ростов-на-Дону, "Феникс", 2000.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Княжеский род Голицыных, ведущий свое начало от потомков великого литовского князя Гедимина, кровно связанный с великими князьями московскими и в дальнейшем с династией Романовых, в пятом поколении от основателя рода Булака-Голицы разделился на четыре основные ветви. К тому времени среди представителей рода Голицыных было 22 боярина, 3 окольничих и 2 кравчих. Представители рода издавна занимали высокие должности при дворе великих князей и даже претендовали на царский престол.

В конце XVII века род был расколот политической и династической борьбой. В малолетство Петра I одни Голицыны, такие как князь Василий Васильевич, занимавший главную государственную должность в период правления царевны Софьи, стали сторонниками Милославских. Другие поддержали Петра и Нарышкиных.

Партия Нарышкиных одержала победу, и для Василия Голицына и его потомков рука Петра I оказалась тяжелой. В дальнейшем старшая ветвь рода не смогла дать истории ни одного выдающегося представителя.

К партии Нарышкиных принадлежал двоюродный брат Василия Васильевича князь Борис Алексеевич Голицын. Он был воспитателем юного царя Петра, которого всегда сопровождал, став одним из самых доверенных людей царя в начале его правления. Когда Петр покидал столицу, Борис Алексеевич заседал вместо него в совете. На его плечи возлагалась обязанность следить за порядком и благополучием, «чтобы государству потерьки не учинилось». В конце жизни он оставил высокие государственные посты и принял постриг.

При Петре I прославился также и представитель другой ветви Голицыных – князь Дмитрий Михайлович, начавший карьеру при дворе стольником. В период петровских преобразований Дмитрий Голицын, как и многие молодые дворяне, отправился на учебы за границу. Учился он в Италии, а вернувшись в Россию, был отправлен послом в Константинополь. При нем был ратифицирован договор с Турцией о 30-летнем мире. В дальнейшем он служил воеводой, а с 1711 года стал губернатором Киева. В период Северной войны Дмитрий Михайлович обеспечивал безопасность тылов и снабжение русской армии на Украине. Проявив себя прекрасным администратором, он в 1718 году возглавил Камер-коллегию – важнейшее ведомство государства, занимающееся финансами России. В 1722 году Дмитрий Михайлович стал сенатором, а через четыре года – членом Верховного тайного совета.

В годы царствования Петра Великого к власти пришло много людей недворянского происхождения. Самый яркий пример – Александр Данилович Меншиков, ставший фактическим правителем государства при Екатерине I. Для многих в то время Голицын стал лидером родовитой оппозиции, недовольной господством «худородного» временщика. И после воцарения Петра II в 1727 году Меншиков вскоре попадает в опалу, а Голицын становится фактическим главой Верховного тайного совета. Он уже был стар и умудрен опытом, а его манеры, образованность, сдержанность и достоинство вызывали уважение не только среди двора российского императора, но и у иностранцев. Английский посланник Клавдий Рондо оставил о Дмитрии Михайловиче такие воспоминания: «Имеет необыкновенные природные способности, которые изощрены наукой и опытом, одарен умом и глубокой проницательностью, предусмотрителен в суждениях, важен и угрюм, никто лучше него не знает русских законов, он красноречив, смел, предприимчив, исполнен честолюбия и хитрости, замечательно воздержан, но надменен, жесток и неумолим».

Дмитрия Михайловича Голицына новый государь – Петр II – сильно разочаровал. Его раздражало то, что царь и его окружение относятся пренебрежительно к представителям знатных фамилий. Вероятно, это сыграло большую роль в том, что после его скорой смерти в 1730 году Голицын, объединившись с Долгорукими, выступал за ограничение власти. Пригласив на русский престол Анну Иоанновну, ей были предложены определенные условия, ограничивающие самодержавную власть. Но, как мы знаем из истории, новая императрица быстро «лишилась контроля» со стороны верховников при активной поддержке другой части дворянства. Голицын пытался сохранить власть и влияние, но потерпел поражение. Он отошел от политики и уединился в своем родовом имении Архангельском, решив провести последние годы жизни среди книг и картин, которых собрал великое множество.

Его некоторое время не трогали, но в 1737 году государыня (Анна Иоанновна) все-таки решила начать процесс. На допросы Голицына доставляли на носилках, так как он по причине старости сам передвигаться не мог. Несмотря на немощь, Дмитрий Михайлович оставался верен себе и не стал виниться и просить прощения у императрицы. Он был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Но в заточение он прибыл всего три месяца, скончавшись в Шлиссельбургской крепости в том же 1737 году.

И если Дмитрий Михайлович был прославлен как мудрый политик, то его младший брат, Михаил Михайлович, никакими способностями в политической науке не обладал. В этой сфере он полагался во всем на ум и талант обожаемого им старшего брата, но на военном поприще он достиг небывалых высот, став выдающимся полководцем петровской эпохи.

Михаил Михайлович Голицын, сын курского воеводы, родился в 1675 году. Свою службу он начал при дворе стольником у царя, что было обычным явлением для детей родовитых фамилий. С детских лет Михаил тяготел к военной службе и в возрасте 12 лет стал рядовым лейб-гвардии Семеновского полка, в котором до этого был барабанщиком. С тех пор Семеновский полк был для Михаила Голицына вторым домом.

Произведенный в 1694 году в прапорщики, Голицын участвовал с полком в Азовских походах и за боевые отличия получил чины поручика и капитана.

В 1698 году Голицын принимал участие в подавлении восстания стрельцов, которые были разгромлены войсками Гордона и Шеина близ Воскресенского монастыря.

Михаил Голицын был активным участником Северной войны 1700—1721 годов. В 1700 году он сражался под Нарвой, где был ранен. Он был отчаянный смельчак, и не раз, даже раненный, он снова влезал в самое пекло боя.

В 1702 году Голицын прославился при штурме Нотебурга, где он командовал отрядом Семеновского полка. Шведы отчаянно сопротивлялись, и Петр, сомневаясь в возможности взятия крепости, уже послал Голицыну приказ отступить «Скажи Государю, – отвечал тот посланному, – что теперь я принадлежу одному Богу». Пристав на лодках к островной части крепости, в том месте, где в стене был пролом, семеновцы пошли в атаку, но были встречены яростным огнем противника. Атака захлебнулась, и тогда, чтобы отрезать путь к отступлению, Голицын приказал оттолкнуть от берега пустые лодки. Солдаты снова ринулись в бой, и… победили, сломив сопротивление врага. Затем отряд Голицына продолжил штурм крепости, который увенчался успехом. За этот подвиг Голицын был награжден золотой медалью, деревнями и произведен в полковники.

К чести Михаила Михайловича следует сказать, что все боевые награды он добывал в сражениях. В 1703 году Голицын находился при взятии Ниеншанца, в 1704 году брал Нарву, в 1705 году – Митаву.

На следующий год он был произведен в генерал-майоры. Голицын одержал 30 августа 1708 года блестящую победу при селе Добром над отрядом шведского генерала Росса и на поле сражения был награжден Петром орденом Св. Андрея Первозванного.

28 сентября 1708 года в сражении при Лесной Голицын участвовал в разгроме корпуса генерала Левенгаупта, сделав многое для победы над шведами. Петр I, ставший свидетелем его храбрости на поле боя, произвел его в генерал-поручики, пожаловал ему свой портрет, усыпанный бриллиантами, и предоставил Голицыну право просить все, что он пожелает. Голицын воспользовался этим случаем и попросил царя простить князя А.И. Репнина, который был разжалован в рядовые за поражение при Головчине. Репнин был прощен.

В 1709 году в Полтавском сражении Голицын командовал гвардией и, преследуя с Меншиковым бежавших шведов, принудил их под Переволочной положить оружие.

В 1710 году он сражается за взятие Выборга, в 1711 году защищает Украину от крымских татар и бунтующих запорожцев, а затем участвует в Прутском походе.

С 1714 по 1721 год Голицын становится главнокомандующим войсками в Финляндии. В феврале 1714 года он разбил шведов при Лапио, за что был произведен в генерал-аншефы «за мужество и стойкость».

Затем Голицын участвовал в морском сражении при Гангуте, а 27 июля 1720 года одержал блестящую победу над шведским флотом в Гренгамском сражении.

Особое расположение Петра в отношении Голицына проявлялось и в том, что только ему и Шереметеву разрешалось не пить во время праздников огромный кубок «Большого орла».

Неудивительно, что Михаил Михайлович Голицын пользовался в армии особой любовью и почитанием. Он был по натуре добрым и милосердным человеком, мужественным и отважным воином, за что удостоился особого уважения среди военных. Современник князя Голицына, швед Эренмальм, оставил воспоминания о нем: «Он заслужил особую славу за свой природный ум, приветливое обращение с подчиненными офицерами и рядовыми и приобретенный в войне опыт. Он не терял присутствия духа в любой обстановке. Он также предприимчив и не жалеет усилий для того, чтобы быстро и со всей осторожностью осуществить порученное ему. Он стремился как в одежде, так и всем образом жизни выглядеть солдатом…»

Во время похода Петра в Персию Голицын оставался командовать войсками в Санкт-Петербурге, а с 1723 по 1728 год он был командующим всеми войсками на Украине.

Уже после смерти Петра императрица Екатерина I в память о боевых заслугах пожаловала Голицыну 21 мая 1725 года звание генерал-фельдмаршала.

20 сентября 1728 года Голицын был вызван в Санкт-Петербург и по указу императора Петра II назначен президентом Военной коллегии, занимая этот пост до 1730 года. Он также был сенатором и членом Верховного тайного совета.

Отважный фельдмаршал был наивен и неопытен в политике, но во всем поддерживал своего брата Дмитрия Михайловича. В 1730 году, при восшествии на престол Анны Иоанновны, Михаил Голицын, как и старший брат, поддерживал позицию ограничения самодержавия. Когда же попытка ограничения власти не удалась, Михаил Михайлович оставил все государственные и военные должности, поселился в Москве, где жил тихо. Вероятно, его ждала бы участь других верховников. От суда и возможной казни или пожизненного заключения его спасла внезапная смерть.

В возрасте 55 лет Михаил Михайлович Голицын скончался в Москве 10 декабря 1730 года.

Фёдор Алексе́евич Голови́н (9 ноября 1650 — 30 июля (10 августа) 1706, Глухов Левобережная Украина[1]) — русский дипломат и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, генерал-адмирал (1700), граф (1702).

Был государственным канцлером, президентом Посольских дел, начальником Военно-морского приказа, главой Оружейной, Золотой и Серебряной палат, наместником Сибирским, управляющим Монетным двором, Ямским приказом, графом Римской империи.

Биография

Сын боярина Алексея Петровича Головина (ум. 1690)[2]. При царевне Софье был послан на Амур (в Дауры) для защиты Албазинаот китайцев. В 1689 году заключил Нерчинский договор, по которому уступил китайцам реку Амур до притока Горбицывследствие невозможности вести с Китаем серьёзную войну.

В Великом посольстве к европейским дворам (1697 год) Головин, «генерал и воинский комиссар, наместник сибирский», был вторым после Лефорта полномочным послом.

В этот период жизни был наместником Сибири и основал город Нерчинск.

Вначале деятельность его посвящена была главным образом флоту; за границей он нанимал иностранцев в русскую службу, заготовлял всё необходимое для строения судов и по возвращении в Россию был назначен начальником вновь образованного военного морского приказа.

В 1699 году, после смерти Лефорта, Головин был сделан генерал-фельдмаршалом и генерал-адмиралом, первый был награждён орденом Св. Андрея Первозванного (главной государственной наградой России), получил в заведование иностранные дела и занял первенствующее положение между правительственными лицами («первый министр», по отзывам иностранцев).

Провёл организационные и информационные работы по подготовке второго Азовского похода Петра I, во время которого, командуя авангардом галер, дошёл вместе с Петром I по Дону до Азова.

За участие во второй Азовской кампании он был награждён золотой медалью.

В 1699—1706 годах был одним из ближайших сподвижников Петра I, главным руководителем русской иностранной политики: вёл обширную дипломатическую переписку с Паткулем, Мазепой и руководил действиями русских послов: Долгорукого в Польше, Толстого в Турции, Голицына в Вене, Матвеева в Гааге; последнему поручал «распалять злобу» англичан и голландцев против врагов Петра, шведов.

16 ноября 1702 года Федор Алексеевич вторым из русских (первым стал А. Д. Меншиков) получил от имп. Священной Римской империи Леопольда I грамоту на графский титул.

Головин особенно замечателен тем, что успешно действовал в новом духе, когда другие сотрудники Петра только ещё тому учились. Государь очень ценил Головина, называл его своим другом и, извещая в письме о его смерти, подписался «печали исполненный Пётр».

Достопримечательности