- •Технологические энергоносители предприятий

- •1. Информация о дисциплине

- •1.1. Предисловие

- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы

- •Перечень видов практических занятий и контроля

- •2. Рабочие учебные материалы

- •2.1. Рабочая программа

- •Раздел 1. Система воздухоснабжения (44 часа)

- •Раздел 2. Система технического водоснабжения (44 часа)

- •Раздел 3. Системы газоснабжения (36 часов)

- •Раздел 4. Системы холодоснабжения (36 часов)

- •Раздел 5. Системы обеспечения продуктами разделения воздуха (32 часа)

- •2.2. Тематический план дисциплины

- •Тематический план дисциплины

- •Тематический план дисциплины

- •Тематический план дисциплины

- •2.3. Структурно - логическая схема дисциплины

- •2.4. Временной график изучения дисциплины

- •2.5. Практический блок

- •2.5.1. Практические занятия

- •2.5.2. Лабораторные работы

- •2.6. Рейтинговая система оценки знаний при использовании дот

- •Ранжирование результатов

- •3. Информационные ресурсы дисциплины

- •3.1. Библиографический список

- •3.2. Опорный конспект *)

- •Введение

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 1. Система воздухоснабжения

- •1.1. Схемы воздухоснабжения

- •1.1.1. Основные потребители сжатого воздуха на промпредприятии

- •1.1.2. Требования к качеству воздуха

- •Вопросы для самопроверки

- •1.2. Компрессорные станции

- •1.2.1. Состав компрессорной станции

- •1.2.2. Оборудование компрессорной станции

- •1.2.3. Расчет и проектирование компрессорной станции

- •1.2.4. Вспомогательное оборудование компрессорных станци

- •1.2.5. Воздухопроводы

- •1.2.6. Компоновка компрессорной станции

- •Вопросы для самопроверки

- •1.3. Компрессорные машины

- •1.3.1. Классификация компрессорных машин

- •1.3.2. Выбор типа компрессоров

- •1.3.3. Способы регулирования производительности поршневых компрессоров

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 2. Система технического водоснабжения

- •2.1. Системы водоснабжения

- •2.1.1. Схемы технического водоснабжения

- •2.1.2. Расходы воды

- •Вопросы для самопроверки

- •2.2. Прямоточная система водоснабжения

- •Вопросы для самопроверки

- •2.3. Оборотная система водоснабжения

- •2.3.1. Водохранилища – охладители

- •2.3.2. Градирни

- •2.3.3. Брызгальные бассейны

- •Вопросы для самопроверки

- •2.4. Очистка сточных вод

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 3. Система газоснабжения

- •3.1. Системы топливоснабжения предприятий

- •3.1.1. Топливный баланс промпредприятия

- •3.1.2. Топливоснабжение при твердом топливе

- •3.1.3. Топливоснабжение при жидком топливе

- •Вопросы для самопроверки

- •3.2. Состав и схемы газоснабжения

- •3.2.1. Основные характеристики горючих газов

- •3.2.2. Система газоснабжения. Газовый баланс

- •3.2.3. Схема газоснабжения

- •3.2.4. Газопроводы

- •Рекомендуемые скорости газов в газопроводах низкого давления

- •Вопросы для самопроверки

- •3.3. Устройства и сооружения систем газоснабжения

- •3.3.1. Газораспределительные станции

- •3.3.2. Газорегуляторные пункты и установки природного газа

- •3.3.3. Газосмесительные станции

- •3.3.4. Газоповысительные станции

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 4. Системы холодоснабжения

- •4.1. Производство искусственного холода

- •4.1.1. Области применения низких температур

- •4.1.2. Потребители искусственного холода

- •4.1.3. Способы производства искусственного холода

- •Вопросы для самопроверки

- •4.2. Системы охлаждения

- •4.2.1. Системы непосредственного охлаждения

- •4.2.2. Системы косвенного охлаждения

- •4.2.3. Способы отвода теплоты от потребителей холода

- •Вопросы для самопроверки

- •4.3. Холодильные машины

- •4.3.1. Определение расчетной потребности в холоде

- •4.3.2. Выбор холодильного оборудования

- •4.3.3. Компоновка холодильного оборудования

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 5. Системы обеспечения предприятий продуктами разделения воздуха

- •5.1. Продукты разделеня воздуха

- •5.1.1. Использование в промышленности продуктов разделении воздуха

- •5.2.2. Методы промышленного получения продуктов разделения воздуха

- •Вопросы для самопроверки

- •5.2. Ожижители газов

- •5.2.1. Структура ожижителей газов

- •5.2.2. Ожижитель Линде

- •5.2.3. Ожижитель Капицы

- •Вопросы для самопроверки

- •5.3. Воздухоразделительные установки

- •5.3.1. Низкотемпературная ректификация воздуха

- •5.3.2. Расчет станций разделения воздуха

- •5.3.3. Оборудование воздухоразделительных установок

- •Вопросы для самопроверки

- •Заключение

- •3.3. Глоссарий (краткий словарь основных терминов и положений)

- •3.4. Методические указания к выполнению практических занятий

- •3.5. Методические указания к выполнению лабораторных работ

- •Охрана труда и техника безопасности при проведении лабораторных работ

- •Библиографический список для лабораторных работ

- •Лабораторная работа №1 получение напорной характеристики центробежного вентилятора

- •1.1. Цель работы

- •1.2. Основные теориетические понятия

- •1.3. Описание лабораторной установки

- •1.4. Порядок выполнения работы

- •1.5. Содержание отчета

- •Лабораторная работа №2 испытание поршневого процессора

- •2.1. Цель работы

- •2.2. Основные теоретические положения

- •2.3. Описание лабораторной утсановки

- •2.4. Порядок выполения работы

- •2.5. Содержание отчета

- •Лабораторная работа №3 определение жесткости воды

- •3.1. Цель работы

- •3.2. Основные теоретические положения

- •3.3. Описание лабораторной установки

- •3.4. Порядок выполнения лабораторной работы

- •3.5. Содержание отчета

- •Лабораторная работа № 4 умягчение воды методом катионного обмена

- •4.1. Цель работы

- •4.2. Основные теоретические положения

- •4.3. Описание лабораторной установки

- •4.4. Порядок выполнения работы

- •4.5. Содержание отчета

- •Методика определения хлоридов, сульфатов и кислотности воды

- •1. Определение содержания хлоридов ртутным методом

- •2. Определение сульфатов

- •3. Определение кислотности воды

- •Лабораторная работа №5 изучение и поверка пружинных технических манометров

- •5.1. Цель работы

- •5.2. Основные теоретические полпжения

- •5.3. Описание лабораторной установки

- •5.4. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа №6 измерение расхода воздуха различными методами

- •Порядок определения массового расхода

- •6.2.2. Измерение расхода методом постоянного перепада давления

- •6.2.3. Измерение расхода методом динамического давления

- •6.3. Описание лабораторной установки

- •6.4. Порядок выполнения работы

- •7.5. Содержание отчета

- •Расчет погрешностей

- •4. Блок контроля освоения дисциплины

- •4.1. Задание на контрольную работу и методические указания к ее выполнению

- •Задача №2

- •1.1. Параметры атмосферного воздуха

- •1.2. Характеристики вентиляторных градирен

- •1.3. Стальные бесшовные трубы

- •1.4. Характеристики центробежных насосов консольного типа

- •1.5. Среднее расходы воздуха различными потребителями

- •1.6. Средние значение коэффициента одновременности к0

- •1.7. Поршневые воздушные крейцкопфные компрессоры с прямоугольным расположением цилиндров типа вп (гост 23680-79)

- •4.2. Задание на курсовой проект и методические указания к его выполнению Введение

- •1.Тематика курсовых проектов

- •Принципы формирования тем индивидуальных заданий

- •Задание на курсовой проект

- •2.Расчетная часть

- •Требования к пояснительной записке

- •Составление функциональной схемы системы водоснабжения

- •Расчет режима работы теплонасосной установки и выбор тепловых насосов

- •Выбор схем включения испарителей и конденсаторов тепловых насосов

- •2.5. Расчет термодинамического цикла теплового насоса

- •2.6. Тепловой расчет и подбор теплообменников

- •2.7. Расчет и подбор градирен

- •2.8. Расчет диаметров трубопроводов и подбор насосов

- •2.9. Разработка принципиальной схемы системы водоснабжения

- •2.10. Компоновка оборудования теплонасосной установки

- •2.11. Расчет показателей экономичности

- •3. Графическая часть

- •Литература

- •2.1. Характеристики парокомпрессионных тепловых насосов

- •2.2. Основные параметры водоводяных секционных подогревателей

- •2.3. Параметры атмосферного воздуха

- •2.4. Характеристики вентиляторных градирен

- •2.5. Характеристика стальных бесшовных труб

- •2.6. Характеристики центробежных насосов

- •2.7. Дополнительные технические решения, разрабатываемые на принципиальной схеме системы водоснабжения

- •2.8. Примерный состав вспомогательных помещений машинного отделения теплонасосной установки

- •Оглавление курсового проекта

- •4.3. Текущий контроль

- •4.3.1. Тестовые задания тест №1

- •Тест №2

- •Тест №3

- •Тест №4

- •Тест №5

- •4.3.2. Вопросы к зачету

- •4.4. Итоговый контроль

- •4.4.1. Вопросы к экзамену

- •Содержание

- •1. Информация о дисциплине

- •1.1. Предисловие

- •2. Рабочие учебные материалы

- •3. Информационные ресурсы дисциплины

- •4. Блок контроля освоения дисциплины

3.4. Методические указания к выполнению практических занятий

В соответствии с государственным образовательным стандартом специалисты, выпускники теплоэнергетических специальностей вузов, должны не только понимать физику процессов, происходящих при работе оборудования и теплоэнергетических систем, но и уметь применять теоретические знания при решении практических задач как при конструировании и наладке, так и при эксплуатации.

Наиболее глубокое понимание любого процесса достигается путём аналитического и экспериментального изучения влияния на него различных факторов. Практические занятия по дисциплине «Технологические энергоносители предприятий» позволяют студентам на конкретных примерах оценить воздействие различных факторов на показатели работы теплоэнергетического оборудования источников и систем теплоснабжения. При решении предполагаемых ниже задач студенты изучают методики и приобретают навыки практических расчетов, необходимых в дальнейшей инженерной деятельности.

При решении задач рекомендуется следующая точность расчетов: величины, имеющие большое численное значение (энтальпию, температуру, расходы и др.), ограничиваются одним знаком после пятой, величины, имеющие малые численные значения (относительная тепловая нагрузка, относительный расход греющего теплоносителя и др.) – тремя знаками после запятой.

Задача 1

Газосмесительная станция металлургического завода приготавливает природно-доменный газ с теплотой сгорания Q=15 МДж/м3.

Порядок решения

1. Относительные объемные количества смешиваемых газов:

![]()

а2 = 10 – а1

2. Количесвто теплоты, вносимой каждым газом:

![]() ;

;

![]() .

.

Задача 2

Выберите тип и количество, компрессоров

на компрессорной станции, обслуживающей

ремонтно-механический цех предприятия,

которое работает в две смены. Расчетный

расход воздуха Vр

= 50 м3/мин соответствует усредненному

расходу в первую смену, расход во вторую

смену равен 40 % от расхода воздуха в

первую смену. Давление сжатого воздуха,

необходимое потребителям, р = 0,2…0,8 МПа.

Оцените коэффициент резерва

![]() основного оборудования.

основного оборудования.

Порядок решения

Выбор типа компрессоров следует производить по табл. 1 – 7 Приложения 1.

Рабочая производительность компрессорной станции

Vраб = Vр·Ку,

где Ку – коэффициент, учитывающий увеличения расхода воздуха вследствие утечек из воздушной сети, равный 1,5.

Количество устанавливаемых компрессоров (рабочих и резервных) равно

mуст = mраб + mрез = Vраб/Vкомп + mрез.

Установленная производительность компрессорной станции

Vуст = Vкомп·mуст.

При выборе типа, количества и производительности компрессора необходимо учитывать график расхода сжатого воздуха по сменам. Целесообразно устанавливать наиболее крупные по производительности компрессоры, которые имеют лучшие объемные и энергетические характеристики.

Коэффициент резерва компрессорной станции

![]() ,

,

где Vкн – производительность наибольшего по производительности компрессора.

Для потребителей, которые не допускают

перерыва в снабжении сжатым воздухом

![]() = 1, для остальных -

= 0,75…0,9.

= 1, для остальных -

= 0,75…0,9.

Задача 3

На сеть сжатого воздуха работают три компрессора. Производительность каждого – Vк = 0,333 м3/с. Определите, как измениться давление воздуха в сети, если отклонить один компрессор.

Порядок решения

Характеристика сети сжатого воздуха описывается уравнением

р = (0,36 + 0,45V2)0,5,

где р – давление, МПа; V – расход, м3/с.

Задача 4

На компрессорной станции установлены компрессоры ВП – 30/9. Для каждого компрессора, определите площади поперечного сечения пакета жалюзей водомаслоотделителя Fп висцинового фильтра Fф, объем воздухосборника Vсб. Температура воздуха перед водомаслоотделителем t = 50ºС.

Порядок решения

1. На практике для компрессоров с давлением воздуха до 4 МПа применяются водомаслоотделителем жалюзийного типа с вертикально установленным пакетом жалюзийных пластин. Допускаемая скорость воздуха при входе в пакет жалюзей находится из уравнения

![]() ,

,

где

- поверхностное натяжение жидкости (для

воды равное 72,8·10-3 Н/м);

и

![]() - плотность жидкости и воздуха; Vк

– объемный расход воздуха через

водомаслоотделитель при давлении

нагнетания.

- плотность жидкости и воздуха; Vк

– объемный расход воздуха через

водомаслоотделитель при давлении

нагнетания.

Площадь поперченного сечения пакета жалюзей определяется по формуле

![]() .

.

2. Расчет висцинового фильтра сводится к определению необходимой площади его поперечного сечения Fп по условной скорости воздуха wф в коробке фильтра:

![]() .

.

Значение скорости принимается wф = 1,0…1,5 м/с.

3. Объем воздухосборника (ресивера) для сглаживания пульсации сжатого воздуха и для компенсации кратковременных значительных расходов сжатого воздуха определяется по формуле

Vсб=1,6 Vк0,5,

где Vсб - объем воздухосборника, м3, Vк – производительность компрессора, м3/мин.

Задача 5

В номинальном режиме работа одноступенчатого поршневого компрессора характеризуется параметрами:

относиельный объем мертвого пространства

ан = 0,025, степень повышения давления

![]() = 5, показатель политроны расширения

воздуха в мертвом пространстве Пр

= 1,2, коэффициент подогрева

= 5, показатель политроны расширения

воздуха в мертвом пространстве Пр

= 1,2, коэффициент подогрева

![]() = 0,9, коэффициент герметичности

= 0,9, коэффициент герметичности

![]() = 0,95, рабочий объем цилиндра Vр

= 9л, частота вращения вала n

= 12,5 с-1(об/с). Определите

производительность компрессора Vк

и объем дополнительного мертвого

пространства Vмдоп,

который необходимо присоединить к

цилиндру компрессора, чтобы его

производительность снизилась до 60 % от

номинального значения.

= 0,95, рабочий объем цилиндра Vр

= 9л, частота вращения вала n

= 12,5 с-1(об/с). Определите

производительность компрессора Vк

и объем дополнительного мертвого

пространства Vмдоп,

который необходимо присоединить к

цилиндру компрессора, чтобы его

производительность снизилась до 60 % от

номинального значения.

Порядок решения

1. Производительность компрессора одностороннего действия с одним цилиндром определяется по формуле

![]() (5.1)

(5.1)

При этом а = Vм / Vр,

где Vм – объем мертвого пространства, л.

По условиям задачи:

2.

![]()

Используя формулу (5.1), для значения Vк2 определить соответствующий относительный объем мертвого пространства а2, а затем объем дополнительного мертвого пространства Vмдоп:

Vмдоп = а2·Vp – Vм.

Задача 6

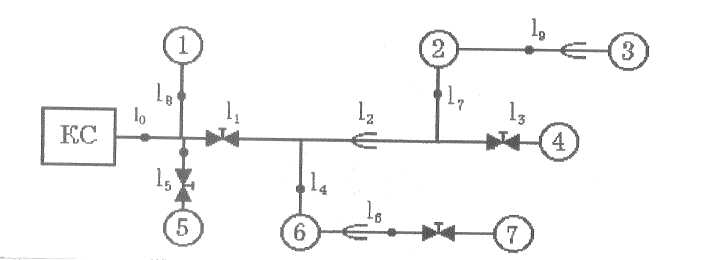

Выполнить гидравлический расчет разветвленной тупиковой воздуховодной сети.

Исходные данные:

- давление воздуха на выходе из компрессорной станции - 800 кПа;

- давление у потребителей – 600 кПа.

Условные обозначения на схеме:

|

- задвижка; |

|

- сальниковый компенсатор;

|

|

- масловодоотделитель.

|

Распечатанная схема воздухоснабжения

Расходы воздуха на потребителей, м3/мин (табл. 1):

V1 = 5, V2 = 8, V3 = 12, V4 = 15, V5 = 18, V6 = 13, V7 = 11.

Длины участков воздуховодной сети, м (табл. 2)

l0 = 25, l1 = 150, l2 = 280, l3 = 135, l4 = 145, l5 = 15, l6 = 110, l7 = 85, l8 = 65, l9 = 100.

Порядок решения

1. Определяются расходы на всех участках сети.

2. Определяется главная магистраль - совокупность участков сети от компрессорной станции до самого отдаленного потребителя. Рассчитывается длина главной магистрали L.

3. Рассчитывается максимальной удельное падение давления на главной магистрали по формуле:

![]() ,

Па/м (6.1)

,

Па/м (6.1)

где Рн и Рк - соответственно давления на выходе из компрессорной станции и у потребителей, Па.

4. Определяется эквивалентная длина каждого участка главной магистрали по формуле

lэк = (1,1 – 1,15)·lг, м (6.2)

где lг - геометрическая длина участка, м.

5. Дальнейший расчет каждого из участков главной магистрали ведется последовательно по направлению от потребителя к, компрессорной станции. Определяется падение давления на участке по формуле:

ΔР = а·lг, Па (6.3)

6. Определяется среднее давление на участке:

![]() ,

Па (6.4)

,

Па (6.4)

где Рн – давление в начале участка, Па.

7. Определяется диаметр трубопровода на участке по формуле:

,

м (6.5)

,

м (6.5)

где V – расход воздуха на участке, м3 / с.

8. По таблице 4 выбирается ближайший стандартный диаметр трубопровода dст, м.

9. По таблице 4 определяется

эквивалентная длина местного

сопротивления для каждого установленного

на участке вида

оборудования

![]() ,

м.

,

м.

10. Определяется фактическая длина участка

![]() ,

м (6.6)

,

м (6.6)

11. Определяется фактическое падение давления на участке:

,

Па (6.7)

,

Па (6.7)

12. Аналогичным образом (п.5 – п.11) рассчитывается каждый участок главной магистрали. Результаты вычислений сводятся в таблицу:

Таблица 3 - Расчет участков главной магистрали

№№ пп |

lф, м |

V, м3/с |

ΔР, Па |

Рср, Па |

d, м |

dст, м |

lф, м |

ΔРф, Па |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13. Расчет простых ответвлений проводится по аналогичной методике (п.4-п.11). Удельное падение давления на ответвлении определяется из выражения

,

Па/м (6.8)

,

Па/м (6.8)

где

![]() длина простого ответвления;

длина простого ответвления;

![]() и

и

![]() давление в начале и

конце ответвления, Па.

давление в начале и

конце ответвления, Па.

14. При расчете сложных ответвлений вначале рассчитываются участки от начала ответвления до самого удаленного потребителя («главная магистраль ответвления»), а затем остальные участки. Результаты вычислений по каждому ответвлению сводятся в отдельную таблицу, аналогичную таблице 3.

15. Определяются суммарные потери давления от компрессорной станции до каждого потребителя.

Внимание ! Суммарные потери давления от компрессорной станции до каждого из потребителей на ответвлениях не должны отличаться от суммарных потерь давления до потребителей на главной магистрали более чем на 5%!

Если потери давления различаются на большую величину, то необходимо произвести корректировку расчета за счет изменения диаметра трубопровода на участке, непосредственно примыкающем к соответствующему пункту потребления. Если при корректировке давления невязка давлений в 5% невозможна (например, при малых диаметрах трубопровода), то выбирается диаметр при котором невязка становится минимальной. Варианты выбора с расчетами обязательно приводятся в тексте.

Таблица 4 – Эквивалентные данные местных сопротивлений

Вид местного сопротивления |

Эквивалентная длина, м |

|||||||||||||||

Внутренний диаметр, мм |

25 |

32 |

40 |

50 |

69 |

81 |

94 |

106 |

125 |

130 |

150 |

182 |

207 |

227 |

258 |

281 |

Задвижка |

1,1 |

1,2 |

1,4 |

1,6 |

1,8 |

2,1 |

2,6 |

3,0 |

3,9 |

4,0 |

4,8 |

6,3 |

7,8 |

8,7 |

10,0 |

11,6 |

Компенсатор сальниковый |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,8 |

0,9 |

1,0 |

1,3 |

1,5 |

1,9 |

2,0 |

2,4 |

3,1 |

3,6 |

4,2 |

4,5 |

5,5 |

М |

7,1 |

8,0 |

8,9 |

9,7 |

10,4 |

12,8 |

15,6 |

18,0 |

23,2 |

24,0 |

28,4 |

37,6 |

42,8 |

50,0 |

53,3 |

66,8 |

асловодоотделитель

асловодоотделитель