- •Сибирская государственная геодезическая академия

- •«Основы стрельбы»

- •Новосибирск

- •Часть I баллистика

- •Глава I Краткие сведения из истории развития взрывчатых веществ, баллистики, теории вероятностей и теории стрельбы

- •1.1. Сведения из истории изобретения и применения взрывчатых веществ

- •1.2. Сведения из истории развития внутренней и внешней баллистики

- •1.3 Сведения из истории развития теории стрельбы

- •Глава II взрывчатые вещества

- •2.1. Взрывчатые вещества как источник энергии

- •2.2. Явление взрыва и виды взрывчатых превращений

- •2.3. Классификация вв. Основные представители инициирующих и дробящих вв

- •2.3.1. Основные характеристики пороха

- •Физико-химические характеристики порохов.

- •2.4. Законы горения пороха

- •2.5. Форма и маркировка порохов

- •Глава III сведения из внутренней баллистики

- •3.1. Предмет и задачи внутренней баллистики

- •3.2. Сущность явления выстрела. Периоды выстрела

- •3.3. Прочность и живучесть ствола. Действие нагара на ствол оружия

- •3.4. Движение снаряда по каналу ствола

- •3.5. Начальная скорость снаряда

- •3.6. Кинетическая энергия снаряда

- •3.7 Явление отдачи

- •3.8. Образование угла вылета. Меры соблюдения его однообразия

- •3.9. Особенности выстрела из миномета

- •3.10. Особенности выстрела из реактивного оружия

- •Глава IV сведения из внешней баллистики

- •4.1. Предмет и задачи внешней баллистики. Траектория снаряда и ее элементы

- •4.2. Движение снаряда под действием силы тяжести

- •Определение элементов траектории.

- •4.3. Движение снаряда в воздухе

- •4.4. Движение вращающегося снаряда в воздухе

- •4.5. Особенности полета не вращающихся снарядов

- •4.6. Общие свойства траектории снаряда в воздухе

- •4.7. Табличные условия. Влияние метеорологических условий на полет снаряда

- •Рассмотрим основные факторы, которые вызывают те или иные отклонения снарядов, и основные правила внесения поправок при стрельбе. Влияние плотности воздуха.

- •Глава V формы траектории и ее практическое значение

- •5.1. Виды траекторий и их применение

- •5.2. Прицельное поражаемое пространство

- •5.3. Дальность прямого выстрела

- •5.4. Элементы траектории у точки встречи

- •5.5. Поражаемое пространство

- •5.6. Поражаемое пространство на наклонной местности

- •5.7. Прикрытое и мертвое пространства

- •Часть 2 эффективность стрельбы

- •Глава 1 сведения из теории вероятностей

- •1.1 Предмет теории вероятностей. Случайные события, их классификация

- •1.2 Частота появления события. Свойства частоты

- •1.3 Вероятность появления события. Свойства вероятности

- •Событие а

- •Событие в

- •1.4 Способы вычисления вероятности

- •1.5 Полная вероятность события. Теорема гипотез

- •1.6 Ошибки измерения. Ошибки постоянные и случайные

- •1.7 Нормальный закон ошибок

- •1.8 Меры точности измерений - средние ошибки. Определение подходящего значения срединной ошибки

- •1.9 Срединная ошибка среднего результата

- •1.10 Математическое ожидание значения случайной величины

- •Глава 2

- •2.1 Причины рассеивания

- •2.2 Картина рассеивания, определение средней точки попадания

- •2.3 Закон рассеивания

- •2.4 Меры рассеивания

- •2.5 Зависимость между мерами рассеивания. Соотношение между величинами рассеивания по высоте и по дальности

- •2.6 Рассеивание данного момента. Ошибки в определении центра рассеивания

- •2.7 Рассеивание при стрельбе взводом

- •2.8 Зависимость величины рассеивания от дальности стрельбы и наклона местности

- •Вд (табличные)

- •Вд (табличное)

- •Особенности рассеивания пуль при стрельбе из автоматического стрелкового оружия

- •Глава 4 вероятность попадания и поражения целей. Действительность стрельбы

- •3.1 Общее понятие о вероятности попадания. Зависимость вероятности попадания от различных причин

- •3.2 Способы определения вероятности попадания

- •3.3. Вероятность поражения целей

- •3.4. Определение количества боеприпасов для выполнения поставленной огневой задачи

2.2 Картина рассеивания, определение средней точки попадания

Рассматривая причины рассеивания, легко представить, что в результате совокупного действия всех причин рассеивания каждый выпущенный снаряд при своем полете в воздухе опишет свою собственную траекторию. Если из одного и того же оружия и, по возможности, в одних и тех же условиях выпустить большое число снарядов, то, вследствие рассеивания, траектории всех выпущенных снарядов образуют сноп расходящихся кривых линий (рис. 19).

Совокупность траекторий снарядов, полученных вследствие их естественного рассеивания, называют снопом траекторий.

Б

Д

а

Б

Д

а

В Б

су сх

В1 Б1 б

Б1 Д1

0

Рис. 19. Сноп траекторий, площадь рассеивания, оси рассеивания:

а - на вертикальной плоскости; б - на горизонтальной плоскости; средняя траектория обозначена пунктирной линией, Сх - средняя точка попадания; BB1 - ось рассеивания по высоте; ББ1 - ось рассеивания по боковому направлению; ДД1 - ось рассеивания по дальности.

Отдельные траектории в этом снопе могут пересекаться между собой.

Площадь, на которой располагаются точки встречи (пробоины снарядов), полученные при пересечении снопа траектории с какой-либо плоскостью, называют площадью рассеивания (рис. 20).

О

О

.С

.С

Рис. 20. Рассеивание на горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Траектория ОС (рис. 20), проходящая в середине снопа траекторий, называется средней траекторией. На самом деле такой траектории может и не быть. Это воображаемая траектория, которая получилась бы при отсутствии всех причин, вызывающих рассеивание.

Пересечение средней траектории с вертикальной или горизонтальной плоскостью называется средней точкой попадания (СТП) или центром рассеивания.

Центр рассеивания (СТП) является одной из важнейших характеристик рассеивания. Положение всех пробоин характеризуется величиной отклонения СТП от центра цели. Чем ближе совмещена СТП с центром цели, тем больше поражаемость цели, так как пробоины наиболее густо располагаются вокруг средней точки попадания. Поэтому в практике стрельбы требуется уметь определять среднюю точку попадания. Это необходимо для определения других характеристик рассеивания, а также для приведения оружия к нормальному бою. Расположение средней точки попадания на площади рассеивания будет определено тем точнее, чем больше сделано выстрелов.

Определение средней точки попадания производится или способом последовательного деления отрезков, или по пересечению осей рассеивания, или способом вычисления.

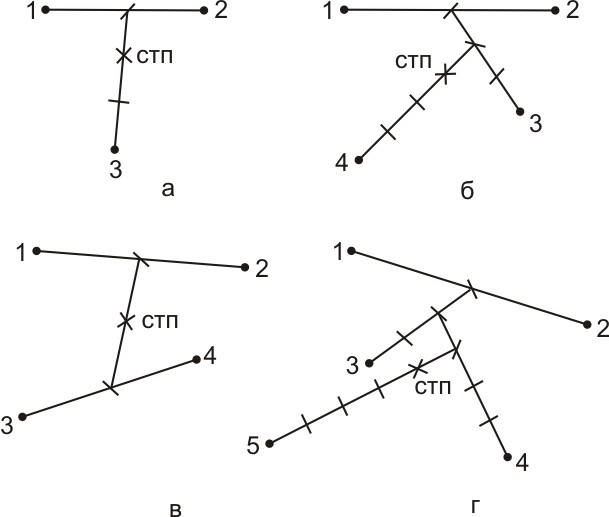

При малом числе пробоин, например, при приведении оружия к нормальному бою одиночными выстрелами, СТП определяется способом последовательного деления отрезков. Для этого нужно:

п

ри

наличии трех пробоин (точек встречи)

соединить любые две пробоины (точки

встречи) прямой линией и разделить ее

пополам; точку деления соединить прямой

линией с третьей пробоиной (точкой

встречи) и разделить эту линию на три

части; точка, ближайшая к линии первых

двух пробоин (точек встречи) и будет

СТП трех пробоин (точек встречи) (рис.

21 а);

ри

наличии трех пробоин (точек встречи)

соединить любые две пробоины (точки

встречи) прямой линией и разделить ее

пополам; точку деления соединить прямой

линией с третьей пробоиной (точкой

встречи) и разделить эту линию на три

части; точка, ближайшая к линии первых

двух пробоин (точек встречи) и будет

СТП трех пробоин (точек встречи) (рис.

21 а);

Рис. 21. Определение положения средней точки попадания способом последовательного деления отрезков: а - по трем; б и в - по четырем; г - по пяти пробоинам.

при наличии четырех пробоин (точек встречи) найти СТП трех любых пробоин (точек встречи), соединить ее прямой линией с четвертой пробоиной (точкой встречи) и разделить эту линию на четыре равные части; точка, ближайшая к СТП первых трех пробоин (точек встречи), будет СТП четырех пробоин (точек встречи) (рис. 21 б);

по четырем пробоинам (точкам встречи) среднюю точку попадания можно определить ещё так: рядом лежащие пробоины (точки встречи) соединить попарно, середины обеих прямых снова соединить и полученную линию разделить пополам; точка деления и будет средней точкой попадания (рис. 21 в);

при наличии пяти пробоин (точек встречи) найти СТП четырех любых пробоин (точек встречи), соединить её прямой линией с пятой пробоиной (точкой встречи) и разделить эту линию на пять равных частей, точка, ближайшая к СТП первых четырех пробоин (точек встречи), будет СТП пяти пробоин (точек встречи) (рис. 21 г).

Определение СТП по малому числу пробоин (точек встречи) не дает большой точности, так как каждая очередная пробоина (точка встречи) может значительно изменить положение СТП. Очевидно, чем больше будет пробоин (точек встречи), тем точнее будет определена СТП. Но при большом числе пробоин (точек встречи) пользоваться этим способом затруднительно.

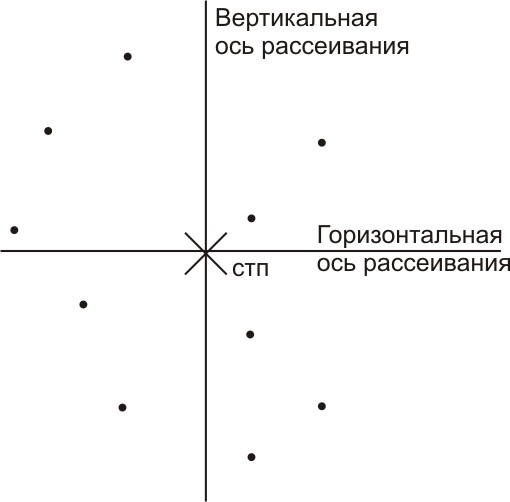

При наличии большого числа пробоин (точек встречи) СТП удобно определять способом проведения осей рассеивания. (Осями рассеивания называют взаимно перпендикулярные линии, проведенные через центр рассеивания).

Для определения СТП по осям рассеивания поступают следующим образом: (рис. 22)

- отсчитав справа или слева половину пробоин (точек встречи), проводят вертикальную линию - вертикальную ось рассеивания;

- отсчитав сверху или снизу половину пробоин (точек встречи), проводят горизонтальную линию - горизонтальную ось рассеивания;

Р ис.

22. Определение СТП по пересечению осей

рассеивания.

ис.

22. Определение СТП по пересечению осей

рассеивания.

пересечение вертикальной и горизонтальной осей рассеивания является средней точкой попадания.

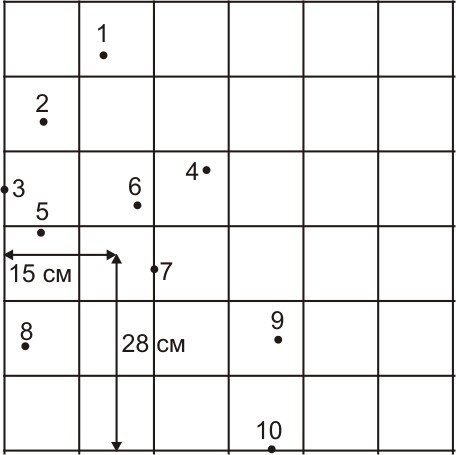

Для точного определения СТП способом проведения осей рассеивания требуется большое число выстрелов, что неэкономично. Кроме того, при определении СТП на местности этим способом пользоваться неудобно. Поэтому при составлении таблиц стрельбы и в ряде других случаев СТП определяется способом вычисления. Определение СТП способом вычисления следует производить в таком порядке:

провести через крайнюю левую пробоину (точку встречи) вертикальную линию и измерить расстояние от каждой пробоины (точки встречи) до этой линии (рис. 23);

провести через нижнюю пробоину (точку встречи) горизонтальную линию и измерить расстояния от пробоин (точек встречи) до нее;

сложить все расстояния от вертикальной линии и разделить сумму на число пробоин (точек встречи);

сложить все расстояния от горизонтальной линии и разделить сумму на число пробоин (точек встречи).

№ пробоин (точек встречи)

|

Расстояние пробоин в см

|

|

от вертикали

|

от горизонтали

|

|

1

|

53

|

13

|

2

|

45

|

3

|

3

|

35

|

0

|

4

|

39

|

27

|

5

|

29

|

6

|

6

|

31

|

17

|

7

|

22

|

20

|

8

|

13

|

3

|

9

|

15 |

35

|

10

|

0 |

24 |

Сумма

|

282

|

148 |

Сумма, деленная на число пробоин

|

28 |

15

|

Таблица № 7

Рис. 23. Определение положения СТП способом вычисления (расчета).

Полученные числа определяют расстояние СТП от пересечения вертикальной и горизонтальной линии, т. е. являются координатами СТП.

Удобно все эти арифметические действия делать в таблице.

В данном примере средняя точка попадания (точка встречи) находится в 28 см правее вертикальной линии и на 15 см выше горизонтальной линии.

Расстояние СТП от точки прицеливания указывается в таблицах стрельбы (в таблице превышения средней траектории над линией прицеливания). Например, при стрельбе из ручного пулемета (РПК74) с прицелом 3 на дальность 300 м СТП совпадает с точкой прицеливания, при стрельбе с тем же прицелом на дальность 100 м СТП выше точки прицеливания на 11 см.