- •Сибирская государственная геодезическая академия

- •«Основы стрельбы»

- •Новосибирск

- •Часть I баллистика

- •Глава I Краткие сведения из истории развития взрывчатых веществ, баллистики, теории вероятностей и теории стрельбы

- •1.1. Сведения из истории изобретения и применения взрывчатых веществ

- •1.2. Сведения из истории развития внутренней и внешней баллистики

- •1.3 Сведения из истории развития теории стрельбы

- •Глава II взрывчатые вещества

- •2.1. Взрывчатые вещества как источник энергии

- •2.2. Явление взрыва и виды взрывчатых превращений

- •2.3. Классификация вв. Основные представители инициирующих и дробящих вв

- •2.3.1. Основные характеристики пороха

- •Физико-химические характеристики порохов.

- •2.4. Законы горения пороха

- •2.5. Форма и маркировка порохов

- •Глава III сведения из внутренней баллистики

- •3.1. Предмет и задачи внутренней баллистики

- •3.2. Сущность явления выстрела. Периоды выстрела

- •3.3. Прочность и живучесть ствола. Действие нагара на ствол оружия

- •3.4. Движение снаряда по каналу ствола

- •3.5. Начальная скорость снаряда

- •3.6. Кинетическая энергия снаряда

- •3.7 Явление отдачи

- •3.8. Образование угла вылета. Меры соблюдения его однообразия

- •3.9. Особенности выстрела из миномета

- •3.10. Особенности выстрела из реактивного оружия

- •Глава IV сведения из внешней баллистики

- •4.1. Предмет и задачи внешней баллистики. Траектория снаряда и ее элементы

- •4.2. Движение снаряда под действием силы тяжести

- •Определение элементов траектории.

- •4.3. Движение снаряда в воздухе

- •4.4. Движение вращающегося снаряда в воздухе

- •4.5. Особенности полета не вращающихся снарядов

- •4.6. Общие свойства траектории снаряда в воздухе

- •4.7. Табличные условия. Влияние метеорологических условий на полет снаряда

- •Рассмотрим основные факторы, которые вызывают те или иные отклонения снарядов, и основные правила внесения поправок при стрельбе. Влияние плотности воздуха.

- •Глава V формы траектории и ее практическое значение

- •5.1. Виды траекторий и их применение

- •5.2. Прицельное поражаемое пространство

- •5.3. Дальность прямого выстрела

- •5.4. Элементы траектории у точки встречи

- •5.5. Поражаемое пространство

- •5.6. Поражаемое пространство на наклонной местности

- •5.7. Прикрытое и мертвое пространства

- •Часть 2 эффективность стрельбы

- •Глава 1 сведения из теории вероятностей

- •1.1 Предмет теории вероятностей. Случайные события, их классификация

- •1.2 Частота появления события. Свойства частоты

- •1.3 Вероятность появления события. Свойства вероятности

- •Событие а

- •Событие в

- •1.4 Способы вычисления вероятности

- •1.5 Полная вероятность события. Теорема гипотез

- •1.6 Ошибки измерения. Ошибки постоянные и случайные

- •1.7 Нормальный закон ошибок

- •1.8 Меры точности измерений - средние ошибки. Определение подходящего значения срединной ошибки

- •1.9 Срединная ошибка среднего результата

- •1.10 Математическое ожидание значения случайной величины

- •Глава 2

- •2.1 Причины рассеивания

- •2.2 Картина рассеивания, определение средней точки попадания

- •2.3 Закон рассеивания

- •2.4 Меры рассеивания

- •2.5 Зависимость между мерами рассеивания. Соотношение между величинами рассеивания по высоте и по дальности

- •2.6 Рассеивание данного момента. Ошибки в определении центра рассеивания

- •2.7 Рассеивание при стрельбе взводом

- •2.8 Зависимость величины рассеивания от дальности стрельбы и наклона местности

- •Вд (табличные)

- •Вд (табличное)

- •Особенности рассеивания пуль при стрельбе из автоматического стрелкового оружия

- •Глава 4 вероятность попадания и поражения целей. Действительность стрельбы

- •3.1 Общее понятие о вероятности попадания. Зависимость вероятности попадания от различных причин

- •3.2 Способы определения вероятности попадания

- •3.3. Вероятность поражения целей

- •3.4. Определение количества боеприпасов для выполнения поставленной огневой задачи

5.5. Поражаемое пространство

Расстояние на местности, на протяжении которого нисходящая ветвь траектории не превышает высоту цели, называется поражаемым пространством (глубиной поражаемого пространства).

Глубину

поражаемого пространства (Ппр)

можно определить по таблицам превышения

траекторий над линией прицеливания

путем сравнения превышения нисходящей

ветви траектории на соответствующую

дальность стрельбы с высотой цели, а в

том случае, если высота цели меньше

![]() высоты траектории, - по формуле тысячной

высоты траектории, - по формуле тысячной

![]() ,

,

где Ппр - глубина поражаемого пространства в метрах;

Вц - высота цели в метрах;

![]() -

угол падения в тысячных.

-

угол падения в тысячных.

Пример. Определить глубину поражаемого пространства при стрельбе из ПКМ по пехоте противника (Вц=1,5 м) на расстояние 1000м.

Решение. По таблице превышения средних траекторий над линией прицеливания находим: на 1000 м превышение траектории равно 0, а на 900 м – 2,7 м (больше высоты цели). Следовательно, глубина поражаемого пространства меньше 100 м. Для определения глубины поражаемого пространства составим пропорцию: 100 м соответствует превышению траектории 2,7 м; Х м соответствует превышение траектории 1,5 м; Х или

![]() .

.

Так как высота цели меньше высоты траектории, то глубину поражаемого пространства можно определить и по формуле тысячной. Из таблиц находим угол падения θс =29 тысячным.

![]() .

.

5.6. Поражаемое пространство на наклонной местности

Рассматривая влияние угла встречи на действительность стрельбы из стрелкового оружия, мы уже указывали, что при организации системы огня в оборонительном бою, особенно в зоне сплошного огня перед траншеями, большое значение имеет правильное использование местности для расположения огневых средств.

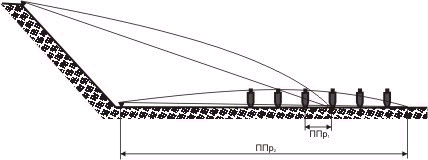

Рис. 65 дает наглядное представление о том, что пулемет, находящийся у основания высоты, может одновременно поражать пехоту противника на значительно большем по глубине участке местности, чем пулемет, занимающий огневую позицию на крутом скате этой высоты.

Глубина участка местности, на котором возможно одновременное поражение глубокой групповой цели средней траекторией, называется поражаемым пространством на наклонной местности и ему дается следующее определение.

Рис. 65. Использование

настильности траектории.

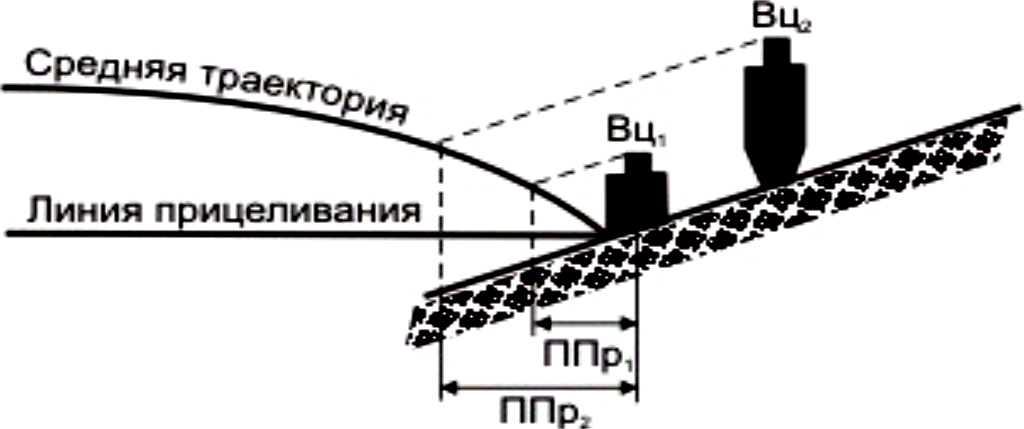

Поражаемым пространством на наклонной местности (Ппр) называется протяжение местности, на которой траектория не поднимается выше цели (рис. 66).

Рис.66. Поражаемое пространство на наклонной местности (Ппр).

Кроме одновременного поражения глубокой групповой цели, Ппр дает возможность поражать цель, движущуюся в плоскости стрельбы, не меняя точки прицеливания до тех пор, пока цель не выйдет из пределов Ппр.

Например, наводчик пулемета ведет огонь по движущейся цели способом огневого нападения. Точкой наводки он избрал отдельный куст (рис. 67). Когда цель подойдет к точке А, наводчик открывает огонь и, не меняя точки наводки, ведет его до тех пор, пока цель не дойдет до точки В, т.е. пока она не выйдет из пределов Ппр. Чем больше будет величина Ппр в подобных условиях, тем большее время цель будет находиться под огневым воздействием, следовательно, вероятность поражения этой цели будет выше.

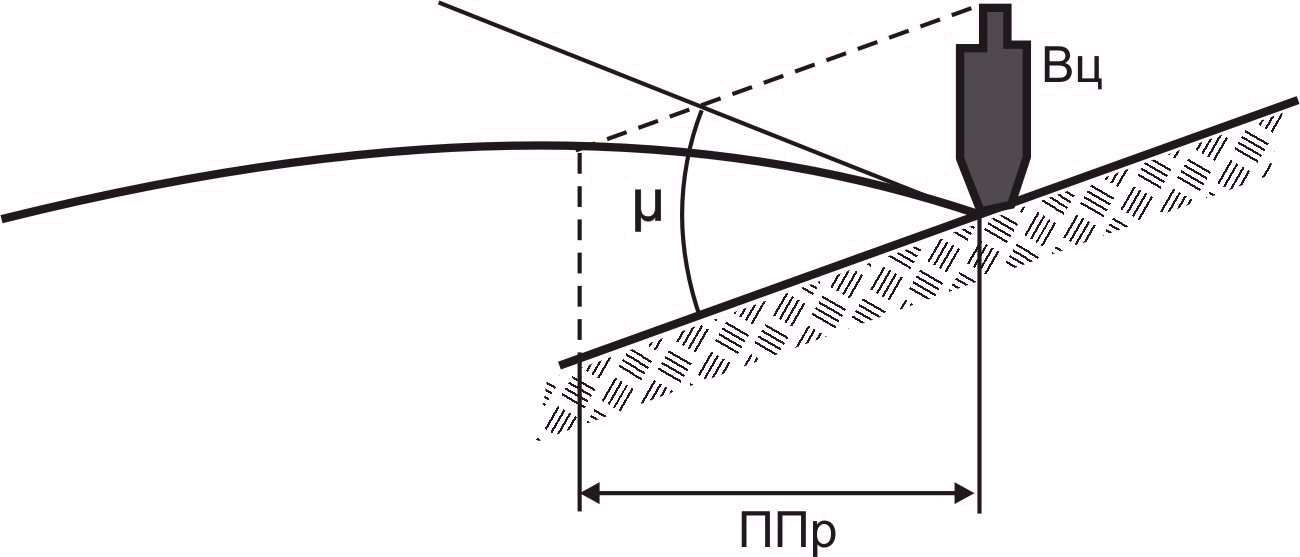

Величина Ппр зависит от высоты цели и величины угла встречи. Поражаемое пространство на наклонной местности тем больше, чем больше высота цели (рис. 67). Например, при стрельбе в одних и тех же условиях величина Ппр при стрельбе по перебегающей пехоте значительно больше, чем при стрельбе по переползающим или залегшим фигурам.

Р ис.

67. Значение Ппр при стрельбе по целям,

движущимся в плоскости стрельбы.

ис.

67. Значение Ппр при стрельбе по целям,

движущимся в плоскости стрельбы.

Особенно большое влияние на величину Ппр оказывает угол встречи. Чем меньше угол встречи, тем больше величина поражаемого пространства на наклонной местности.

Величина Ппр при стрельбе с огневой позиции, расположенной у подошвы высоты (рис. 68), получается большей в результате того, что линия прицеливания идет почти параллельно местности. Угол встречи в этом случае значительно меньше, чем при расположении пулемета на гребне высоты, когда стрельба ведется сверху вниз.

Рис. 68. Зависимость Ппр от высоты цели.

В том случае, когда линия прицеливания совпадает с линией местности, глубина поражаемого пространства на наклонной местности будет зависеть только от крутизны траектории и высоты цели.

При стрельбе по встречному скату Ппр уменьшается, при стрельбе по обратному скату увеличивается, так как соответственно увеличивается или уменьшается величина угла встречи.

При необходимости глубину поражаемого пространства на наклонной местности можно определить графически или по формуле тысячных.

Графически глубину поражаемого пространства на наклонной местности определяют следующим образом. В определенном масштабе строят профиль местности и траекторию с данной установкой прицела и заданной точкой наводки. Затем сравнивают высоту цели с превышением траектории над линией местности.

Несмотря на сложность построения, этот способ является единствен-

ным, когда необходимо проверить наличие Ппр на всем протяжении дальности стрельбы.

Необходимо отметить, что аналогичный способ проверки наличия Ппр имеет большое применение при заблаговременной организации флангового огня из пулеметов. Для проверки наличия Ппр рекомендуется высылать в направлении стрельбы одного из пулеметчиков. Наводчик или командир, наблюдая в прицел (рис. 69), могут решить вопрос о том, на всем ли протяжении стрельбы имеется Ппр и в соответствии с этим выбрать способ ведения огня в точку или с рассеиванием в глубину.

Рис. 69. Определение наличия Ппр при подготовке огня (Ппр на рисунке заштриховано).

Например, пулемет с прицелом 5 наведен в отдельный куст (дальний рубеж флангового огня). При проверке направления стрельбы оказалось, что при удалении пулеметчика на 100, 200, 300 и 400 метров линия прицеливания смотрит соответственно в грудь, пояс, грудь и голову высланного подносчика патронов (рис. 69). Определить, будут ли ростовые фигуры поражаться на всем протяжении средней траекторией, если огонь будет вестись тяжелой пулей?

Для решения необходимо сравнить превышение траектории на каждую дальность с прицелом 5 с высотой той части фигуры человека, которая оказалась выше линии прицеливания.

Составим таблицу.

Таблица № 11.

Дальность стрельбы, м |

100 |

200 |

300 |

400 |

Превышение траектории, см |

30 |

60 |

70 |

50 |

Высота части фигуры над линией прицеливания, см |

50 |

100 |

50 |

30 |

Таблица показывает, что если в данном примере стрельба будет вестись в точку, то атакующая пехота противника на каком-то участке от 400 до 200 м дальности не будет поражаться средней траекторией. Следовательно, огонь целесообразнее вести с рассеиванием в глубину.

При необходимости определить глубину Ппр только в районе точки встречи( по нисходящей ветви траектории),можно пользоваться формулой тысячной (рис. 70).

Рис. 70. Определение Ппр.

Вывод этой формулы аналогичен выводу формулы для определения величины прицельного поражаемого пространства.

Решим несколько примеров на определение Ппр:

Пример1. Определить поражаемое пространство на наклонной местности при стрельбе из ПКМ на дальность 900м по фигуре, бегущей в плоскости стрельбы на переднем скате крутизной 1°. Решение. По основной таблице определяем угол падения на дальность 900 м, он равен 22 тысячным; высота цели (Вц) равна 1,5м. Определим угол встречи (μ). Угол встречи при стрельбе по встречному скату равен сумме углов падения и ската:

![]()

![]()

Подставив эти данные в формулу, получим:

![]() .

.

Пример 2. Определить Ппм при стрельбе из пулемета ПКМ по бегущим фигурам за обратным скатом крутизною в 1° на дальности 900 м.

Решение.

По основной таблице находим, что угол

падения на дальность 900 м равен 22

тысячным; угол ската в 1° равен 17 тысячным.

Угол встречи равен:

![]() :

:

![]() .

.

Глубина

поражаемого пространства на наклонной

местности равна:

![]() ;

;

![]()

Из примеров 1 и 2 видно, что если оружие и цель расположены на одинаковой высоте, то при стрельбе по встречному скату глубина поражаемого пространства на наклонной местности уменьшается, при стрельбе по обратному скату глубина поражаемого пространства на наклонной местности увеличивается. В первом случае она равна 38 м, во втором - 300 м. Высота цели в обоих случаях взята одна и та же.

При стрельбе по целям различной высоты при одном и том же угле встречи глубина поражаемого пространства на наклонной местности будет

тем больше, чем больше высота цели.

Из примеров также видно, что при стрельбе по встречному скату поражаемое пространство на наклонной местности меньше прицельного поражаемого пространства, а при стрельбе по обратному скату поражаемое пространство на наклонной местности больше прицельного поражаемого пространства. Следовательно, для увеличения поражаемого пространства на наклонной местности необходимо так располагать оружие, чтобы в районе цели получить наименьший угол встречи; практически добиваются, чтобы в районе цели линия прицеливания была параллельна местности.

Подводя итоги рассмотрению вопроса о поражаемом пространстве на наклонной местности, необходимо подчеркнуть, что Ппр решает две важные задачи стрельбы в боевых условиях:

- учет Ппр позволяет одновременно поражать глубокую групповую цель как в процессе прицельной стрельбы, так и при ведении направленного огня для отражения, например, ночных атак.

- учет Ппр позволяет длительное время держать под огневым воздействием цели, движущиеся в плоскости стрельбы.

Таким образом, роль Ппр можно рассматривать только относительно стрельбы автоматическим огнем или при организации системы огня подразделениями.

Сознательное усвоение роли Ппр в повышении действительности огня как отдельных огневых средств, так и огня целых подразделений позволит командиру лучше организовать систему огня для наилучшего использования местности в целях нанесения противнику наибольших потерь.

Правильное использование поражаемого пространства на наклонной местности имеет особенно большое значение при организации огня в предвидении ночного боя, когда особенно важно создание сплошных зон огня, непреодолимых для атакующих подразделений противника.

В умелом создании сплошных участков Ппр в ответственной полосе огня проявляется искусство командира по боевому использованию местности для наилучшего огневого обеспечения боевых действий своего подразделения.

Приведенные расчеты и примеры должны послужить основой для сознательного усвоения важных вопросов боевого применения оружия и умелого использования местности.