- •Сибирская государственная геодезическая академия

- •«Основы стрельбы»

- •Новосибирск

- •Часть I баллистика

- •Глава I Краткие сведения из истории развития взрывчатых веществ, баллистики, теории вероятностей и теории стрельбы

- •1.1. Сведения из истории изобретения и применения взрывчатых веществ

- •1.2. Сведения из истории развития внутренней и внешней баллистики

- •1.3 Сведения из истории развития теории стрельбы

- •Глава II взрывчатые вещества

- •2.1. Взрывчатые вещества как источник энергии

- •2.2. Явление взрыва и виды взрывчатых превращений

- •2.3. Классификация вв. Основные представители инициирующих и дробящих вв

- •2.3.1. Основные характеристики пороха

- •Физико-химические характеристики порохов.

- •2.4. Законы горения пороха

- •2.5. Форма и маркировка порохов

- •Глава III сведения из внутренней баллистики

- •3.1. Предмет и задачи внутренней баллистики

- •3.2. Сущность явления выстрела. Периоды выстрела

- •3.3. Прочность и живучесть ствола. Действие нагара на ствол оружия

- •3.4. Движение снаряда по каналу ствола

- •3.5. Начальная скорость снаряда

- •3.6. Кинетическая энергия снаряда

- •3.7 Явление отдачи

- •3.8. Образование угла вылета. Меры соблюдения его однообразия

- •3.9. Особенности выстрела из миномета

- •3.10. Особенности выстрела из реактивного оружия

- •Глава IV сведения из внешней баллистики

- •4.1. Предмет и задачи внешней баллистики. Траектория снаряда и ее элементы

- •4.2. Движение снаряда под действием силы тяжести

- •Определение элементов траектории.

- •4.3. Движение снаряда в воздухе

- •4.4. Движение вращающегося снаряда в воздухе

- •4.5. Особенности полета не вращающихся снарядов

- •4.6. Общие свойства траектории снаряда в воздухе

- •4.7. Табличные условия. Влияние метеорологических условий на полет снаряда

- •Рассмотрим основные факторы, которые вызывают те или иные отклонения снарядов, и основные правила внесения поправок при стрельбе. Влияние плотности воздуха.

- •Глава V формы траектории и ее практическое значение

- •5.1. Виды траекторий и их применение

- •5.2. Прицельное поражаемое пространство

- •5.3. Дальность прямого выстрела

- •5.4. Элементы траектории у точки встречи

- •5.5. Поражаемое пространство

- •5.6. Поражаемое пространство на наклонной местности

- •5.7. Прикрытое и мертвое пространства

- •Часть 2 эффективность стрельбы

- •Глава 1 сведения из теории вероятностей

- •1.1 Предмет теории вероятностей. Случайные события, их классификация

- •1.2 Частота появления события. Свойства частоты

- •1.3 Вероятность появления события. Свойства вероятности

- •Событие а

- •Событие в

- •1.4 Способы вычисления вероятности

- •1.5 Полная вероятность события. Теорема гипотез

- •1.6 Ошибки измерения. Ошибки постоянные и случайные

- •1.7 Нормальный закон ошибок

- •1.8 Меры точности измерений - средние ошибки. Определение подходящего значения срединной ошибки

- •1.9 Срединная ошибка среднего результата

- •1.10 Математическое ожидание значения случайной величины

- •Глава 2

- •2.1 Причины рассеивания

- •2.2 Картина рассеивания, определение средней точки попадания

- •2.3 Закон рассеивания

- •2.4 Меры рассеивания

- •2.5 Зависимость между мерами рассеивания. Соотношение между величинами рассеивания по высоте и по дальности

- •2.6 Рассеивание данного момента. Ошибки в определении центра рассеивания

- •2.7 Рассеивание при стрельбе взводом

- •2.8 Зависимость величины рассеивания от дальности стрельбы и наклона местности

- •Вд (табличные)

- •Вд (табличное)

- •Особенности рассеивания пуль при стрельбе из автоматического стрелкового оружия

- •Глава 4 вероятность попадания и поражения целей. Действительность стрельбы

- •3.1 Общее понятие о вероятности попадания. Зависимость вероятности попадания от различных причин

- •3.2 Способы определения вероятности попадания

- •3.3. Вероятность поражения целей

- •3.4. Определение количества боеприпасов для выполнения поставленной огневой задачи

4.5. Особенности полета не вращающихся снарядов

Основным фактором, вызывающим сопротивление воздуха при полете снарядов со скоростями меньшими скорости звука, является образование завихрений. Исходя из этого, минам придают каплевидную форму. Такая форма позволяет при сравнительно небольшой начальной скорости достигать больших дальностей стрельбы. Стабилизация полета мины достигается обычно специальным устройством ее хвостовой части.

Как уже было указано, стабилизация полета снаряда должна обеспечить, во-первых, полет его без опрокидывания и, во-вторых, обеспечить, чтобы снаряд следил осью за траекторией.

Обе эти задачи у мин, гранат решаются установкой стабилизатора, при

этом центр тяжести снаряда находится впереди центра сопротивления (рис. 46). При таком расположении центра тяжести и центра сопротивления мина при полете не опрокидывается, и сохраняет устойчивое положение при полете двигаясь головной частью вперед.

Рассмотрим несколько подробнее действие силы сопротивления на мину.

Конструкция мины (форма и стабилизатор) приводят к смещению центра сопротивления за центр масс. Схема действия сил аналогична снаряду. (рис. 45).

Рис. 45. Схема действия сил сопротивления воздуха на мину.

Сила R´ вызывает сопротивление поступательному движению и момент М от пары R´, R˝ опрокидывает мину. Для устойчивости движения мины необходимо компенсировать М.

Таким образом мина в полете совершает колебательные движения относительно касательной траектории.

Так же, как при рассмотрении действия силы сопротивления на снаряд, приложим к центру тяжести силы и разложим по касательной к траектории и по нормали к ней.

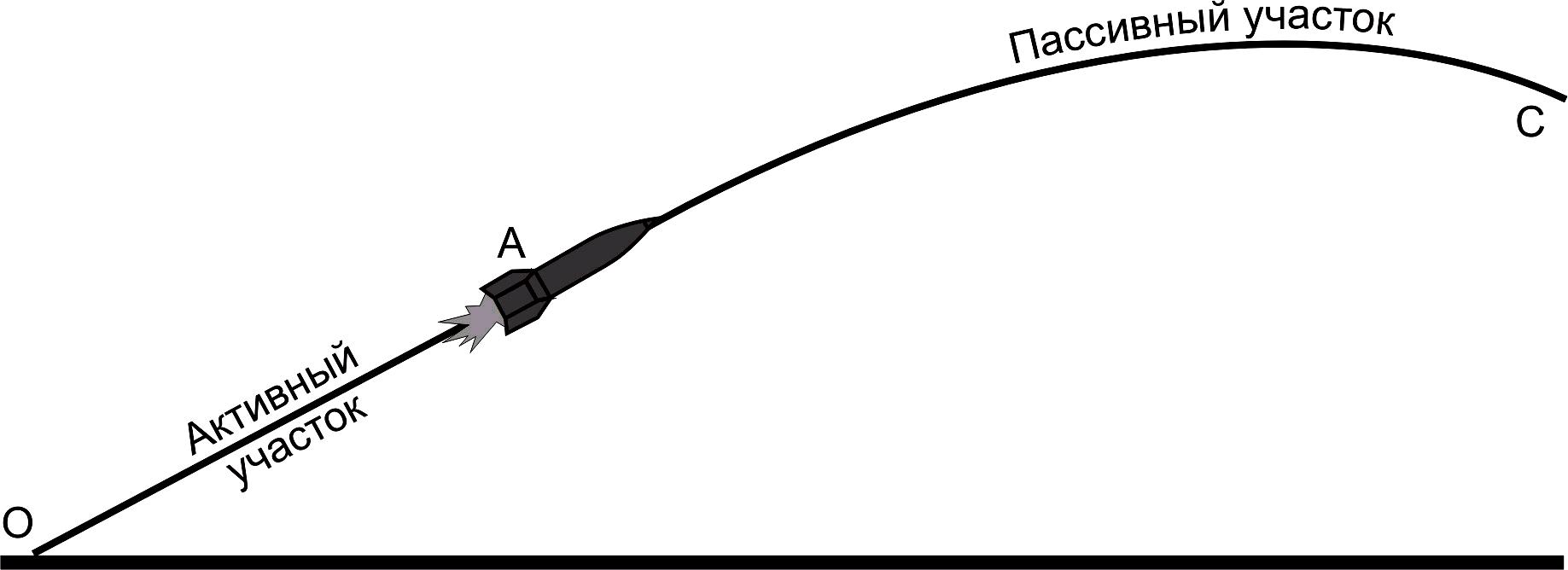

У реактивных снарядов, движущихся под

действием реактивной силы и после вылета

из канала ствола (после схода с

направляющих), скорость продолжает

увеличиваться до тех пор, пока реактивная

сила остается больше силы сопротивления

воздуха. Участок траектории ОА от

дульного среза (от конца направляющей)

до точки, где прекращается действие

реактивной силы, называется активным

участком, а дальнейшая часть траектории

называется пассивным участком (рис.46).

Наибольшая скорость снаряда (Vmax)

оказывается в конце активного участка

траектории.

реактивных снарядов, движущихся под

действием реактивной силы и после вылета

из канала ствола (после схода с

направляющих), скорость продолжает

увеличиваться до тех пор, пока реактивная

сила остается больше силы сопротивления

воздуха. Участок траектории ОА от

дульного среза (от конца направляющей)

до точки, где прекращается действие

реактивной силы, называется активным

участком, а дальнейшая часть траектории

называется пассивным участком (рис.46).

Наибольшая скорость снаряда (Vmax)

оказывается в конце активного участка

траектории.

Рис. 46. Траектория полета реактивного снаряда.

Протяженность активного участка зависит от времени горения боевого заряда, т. е. от продолжительности действия реактивной силы. Этот участок у современных реактивных снарядов наземной артиллерии невелик и обычно не превышает 150 м. При максимальных скоростях реактивных снарядов до 300 - 400 м/с время полета их на активном участке траектории составляет 0,5 - 0,9 с. Например, если принять скорость движения снаряда на активном участке траектории ускоренной, то при Vmax=400 м/с и длине активного участка S= 150 м время полета будет равно:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

За такое время полета понижение снаряда над линией бросания будет очень незначительным (менее 4 метров), поэтому траектория снаряда на активном участке близка к прямой линии.

Пассивный участок траектории АС (рис. 46) ничем не отличается от траекторий обычных снарядов.

Так как максимальные скорости реактивных снарядов обычно не превышают скорости звука, основным фактором, вызывающим силу сопротивления воздуха, для них является не баллистическая волна, а образование завихрений. Этим объясняется форма современных реактивных снарядов, напоминающих форму мин, или цилиндр со сравнительно мало заострённой головной частью и удлиненной хвостовой частью.

Устойчивость в полете реактивным снарядам придается путем оперения их хвостовой части. Центр сопротивления воздуха этим переносится назад за центр тяжести. Действие силы сопротивления воздуха на снаряд при этом аналогично действию на обычную мину.

Для улучшения устойчивости некоторым реактивным снарядам придают в полете медленное вращение за счет истечения части газов через боковые сопла отклоненные от оси снаряда или приданием наклона перьям стабилизатора, что приводит к повышению кучности боя.

Некоторые типы реактивных снарядов не имеют хвостового оперения. Стабилизация их полета достигается быстрым вращением (турбореактивные снаряды), за счет наклона сопел.