- •Глава 1. Внутренние водные пути России

- •1.1. Общая характеристика судоходных водных путей

- •1.2. Транспортная классификация внутренних водных путей

- •1.3. Государственное регулирование, надзор и содержание внутренних судоходных путей

- •1.4. Современное состояние и развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта

- •Глава 2. Речная система и водные ресурсы

- •Влагооборот на земном шаре

- •2.2. Бассейн реки. Речная сеть

- •2.3. Долина, пойма и русло реки

- •2.4. Речной сток и его характеристики

- •Глава 3. Движение воды и наносов в реках

- •4.1. Режим уклонов свободной поверхности воды

- •4.2. Гидравлические особенности движения речных потоков

- •4.3. Эксплуатационная скорость течения

- •4.4. Взаимодействие потока и русла. Речные наносы

- •Виды речных русел и русловые переформирования

- •4.6. Основные типы перекатов

- •Глава 4. Судоходные прорези на реках и судовые хода на водохранилищах

- •4.1. Определение минимальных габаритных размеров

- •Судовых ходов в реках и каналах

- •4.2. Требования к судоходным прорезям и роль отвалов грунта

- •4.3. Трассирование судоходных эксплуатационных прорезей

- •4.4. Заносимость эксплуатационных прорезей

- •4.5. Состав проекта капитальной прорези. Исходные данные

- •4.6. Примеры капитальных прорезей

- •4.7. Построение планов течения

- •4.8. Оценка устойчивости капитальной прорези

- •4.9. Спрямление пойменных извилин

- •Глава 5. Дноуглубление

- •7.1. Дноуглубительные работы. Судоходные прорези

- •7.2. Проектирование судоходных прорезей

- •7.3. Классификация дноуглубительных снарядов

- •7.4. Устройство и производительность дноуглубительных снарядов

- •7.4.1. Землесосы

- •7.4.2. Многочерпаковые снаряды

- •7.4.3. Одночерпаковые дноуглубительные снаряды

- •7.5. Перемещения земснарядов по прорези

- •7.6. Извлечение грунта земснарядами

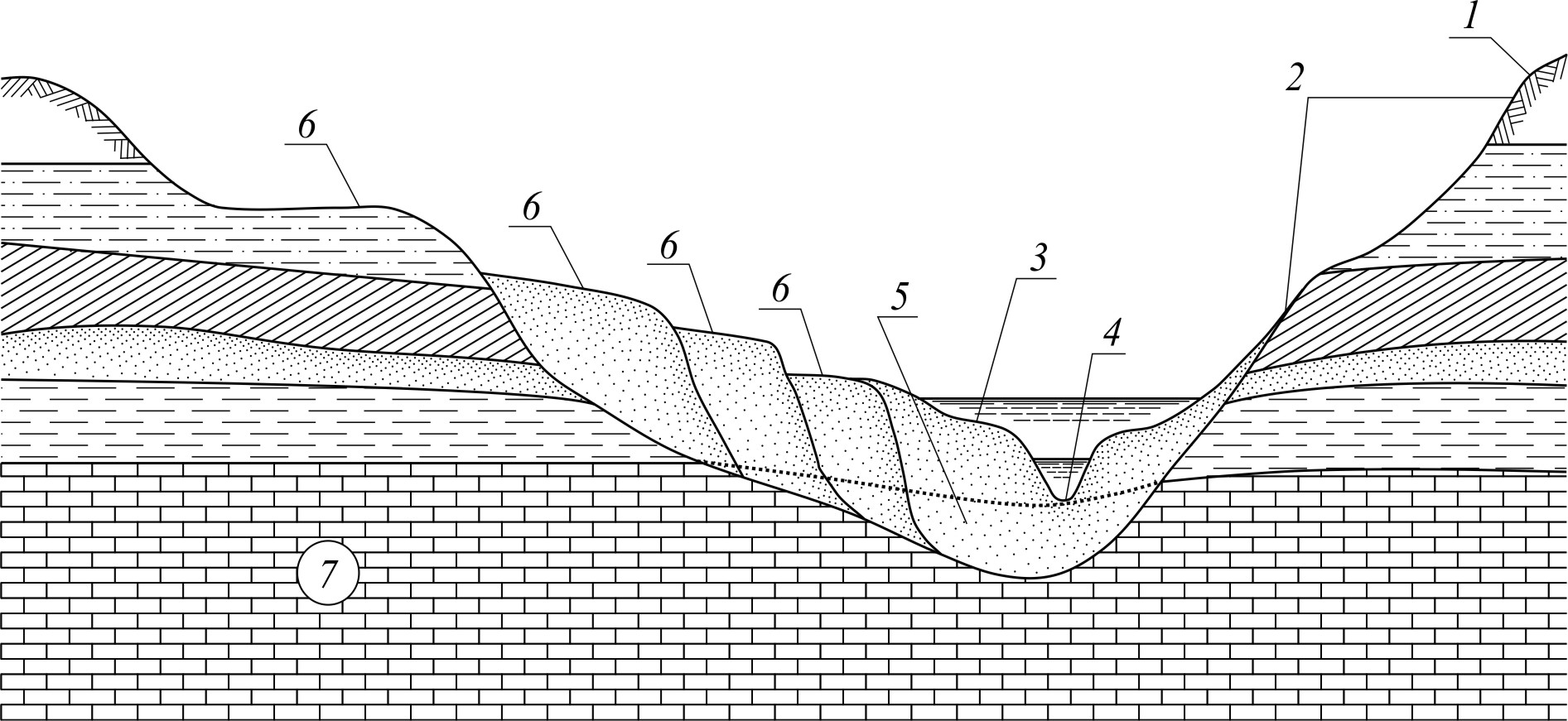

2.3. Долина, пойма и русло реки

Формирование рельефа земной поверхности – это вековой необратимый процесс, осуществляющийся в масштабах геологического времени. По И.В. Попову речной долиной, по которой протекает река, называется полая протяженная форма рельефа с общим наклоном дна от одного конца к другому, выработанная водой, стекающей по поверхности суши. Наиболее глубокую часть в ней занимает русло реки. Ширина долины обычно значительно больше ширины реки.

Д

Рис.

2.5. Поперечный разрез речной долины: 1

– бровка долины; 2 – склон долины; 3 –

пойма; 4 – меженное русло; 5

– наносный материал – аллювий; 6 –

террасы; 7 – подошва аллювия

Несмотря на влияние тектонических процессов при своем происхождении долины большинства рек европейской части страны выработаны потоками воды, формировавшимися при отступлении ледника, и имеют эрозионное образование. Ледниковые долины встречаются на северо-западе нашей страны, тектонические – в горах Кавказа.

Основными элементами речных долин являются следующие: бровка и склон долины, пойма, меженное русло, террасы, аллювий и подошва аллювия (рис. 2.5).

Бровка и склон долины определяют границу сопряжения долины с поверхностью прилегающей к ней местности.

Пойма – часть дна долины, затапливаемая при подъемах уровня воды в реке.

Меженное русло – выработанная потоком пониженная часть дна долины, по которой происходит пропуск стока воды в период низкой водности – межень.

Террасы – уступы со ступенями на склонах долины. Они хранят следы колебаний водности в период отступания ледника. По мере уменьшения водности выработанные русла заносились и в результате речные долины заполнились окатанным и перемытым обломочным материалом – аллювием. Современным рекам приходится прокладывать себе путь в его толще. Под толщей аллювия залегают коренные породы, поверхность которых является подошвой аллювия.

Продольный уклон дна долин обычно постепенно уменьшается от истока к устью. Глубина речной долины бывает различной. У равнинных рек она составляет несколько десятков метров. Долины горных рек иногда имеют глубину в несколько сотен метров. Глубокие и узкие долины горных рек называются ущельями.

Основной сток воды в меженный период происходит в границах речного русла, занимающего наиболее низкую часть речной долины. Русла равнинных рек отличаются сложными пространственными формами. Они характеризуются извилистым очертанием в плане и наличием подвижных скоплений аллювия, формирующих русловые образования. В связи с тем, что русла рек дополнительно извиваются внутри своих долин, они имеют больший коэффициент извилистости, чем сами долины.

Поперечные размеры русла увеличиваются от истока к устью по мере впадения притоков и нарастания водности. Однако даже на участках с постоянной водностью, расположенных между крупными притоками, размеры речного русла также не постоянны и их изменение носит знакопеременный характер.

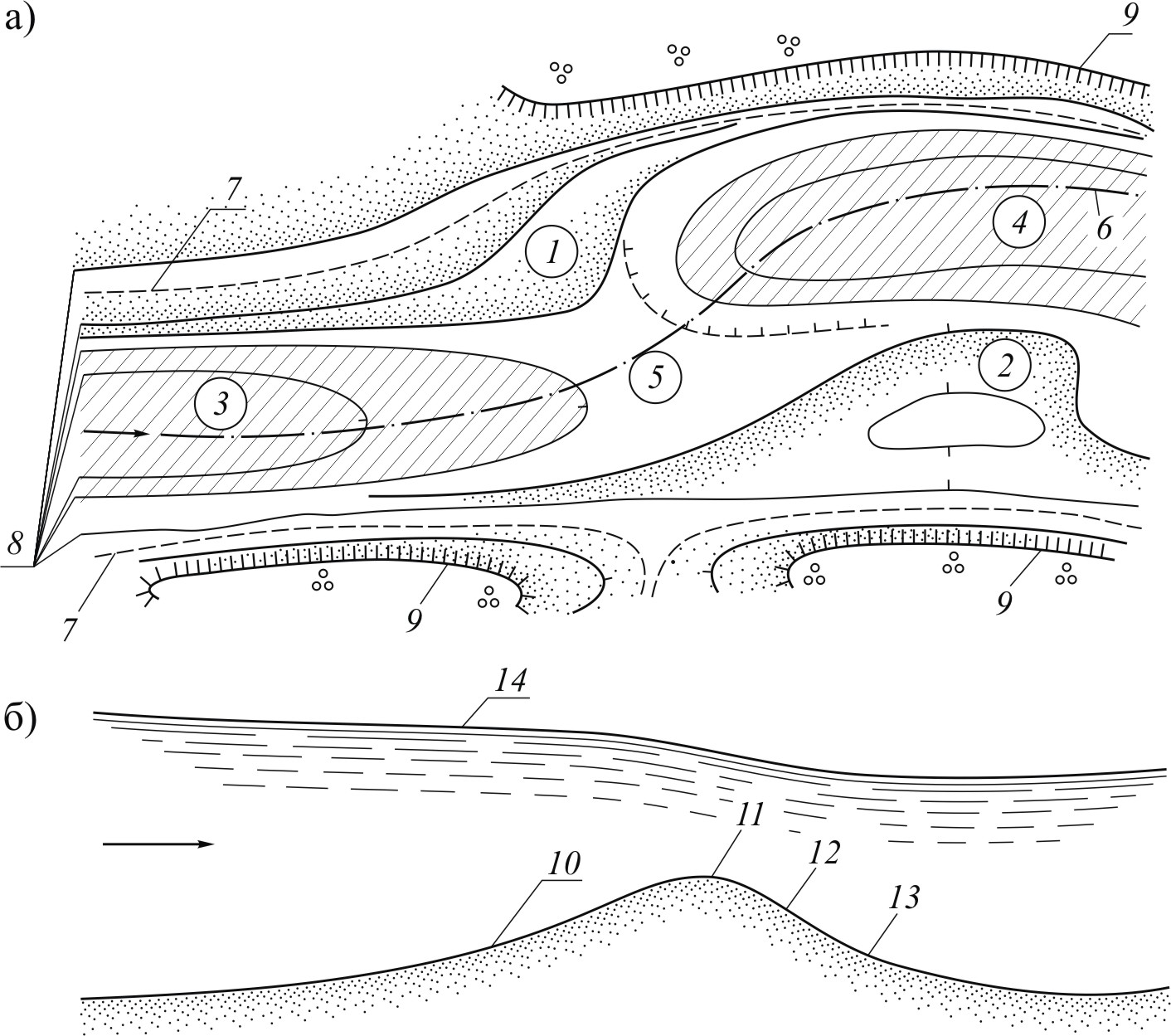

Рис. 2.6. Схема (а)

и продольный профиль (б) переката:

1

– верхний побочень; 2 – нижний побочень;

3 – верхняя плесовая лощина;

4

– нижняя плесовая лощина; 5 – корыто

переката; 6 – ось судового хода;

7 – урез воды; 8 – изобаты – линии равных

глубин, с помощью которых изображается

рельеф дна реки; 9 – меженные (затапливаемые)

бровки речной долины; 10 – напорный скат

переката; 11 – гребень переката; 12 –

тыловой

скат;

13 – подвалье переката; 14 – свободная

поверхность воды

Прибрежные скопления речного аллювия, представляющие собой возвышенные части перекатного вала, называются побочнями – верхним и нижним. Между ними располагается седловина, наиболее низкая часть, которая называется корытом переката. Через корыто переката проходит судовой ход. Линия, соединяющая наиболее высокие точки перекатного вала, определяет положение гребня переката. Глубокие части русла, расположенные выше и ниже переката, представляют собой соответственно верхнюю и нижнюю плесовые лощины.

На продольном профиле переката можно выделить пологий напорный (верхний) и крутой тыловой (низовой) скаты. Место сопряжения низового ската с дном нижней плесовой лощины называется подвальем переката.

Благодаря косому расположению перекатного вала в русле реки линия наибольших глубин, а вместе с ней и судовой ход на участке переката переваливает от одного берега к другому. При низких уровнях воды побочни обнажаются, и это приводит к увеличению кривизны судового хода в межень.

Частота расположения перекатов по длине реки составляет 5-25 ширин меженного русла. В верховьях реки перекаты встречаются чаще, чем в среднем и нижнем течении.

Существование перекатов в руслах рек обусловлено природой движения воды и является результатом взаимодействия потока с размываемым аллювиальным дном речной долины. Недостаточные глубины на перекатах оказывают серьезное затруднение при судоходном освоении естественных водных путей.