- •Глава 1. Внутренние водные пути России

- •1.1. Общая характеристика судоходных водных путей

- •1.2. Транспортная классификация внутренних водных путей

- •1.3. Государственное регулирование, надзор и содержание внутренних судоходных путей

- •1.4. Современное состояние и развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта

- •Глава 2. Речная система и водные ресурсы

- •Влагооборот на земном шаре

- •2.2. Бассейн реки. Речная сеть

- •2.3. Долина, пойма и русло реки

- •2.4. Речной сток и его характеристики

- •Глава 3. Движение воды и наносов в реках

- •4.1. Режим уклонов свободной поверхности воды

- •4.2. Гидравлические особенности движения речных потоков

- •4.3. Эксплуатационная скорость течения

- •4.4. Взаимодействие потока и русла. Речные наносы

- •Виды речных русел и русловые переформирования

- •4.6. Основные типы перекатов

- •Глава 4. Судоходные прорези на реках и судовые хода на водохранилищах

- •4.1. Определение минимальных габаритных размеров

- •Судовых ходов в реках и каналах

- •4.2. Требования к судоходным прорезям и роль отвалов грунта

- •4.3. Трассирование судоходных эксплуатационных прорезей

- •4.4. Заносимость эксплуатационных прорезей

- •4.5. Состав проекта капитальной прорези. Исходные данные

- •4.6. Примеры капитальных прорезей

- •4.7. Построение планов течения

- •4.8. Оценка устойчивости капитальной прорези

- •4.9. Спрямление пойменных извилин

- •Глава 5. Дноуглубление

- •7.1. Дноуглубительные работы. Судоходные прорези

- •7.2. Проектирование судоходных прорезей

- •7.3. Классификация дноуглубительных снарядов

- •7.4. Устройство и производительность дноуглубительных снарядов

- •7.4.1. Землесосы

- •7.4.2. Многочерпаковые снаряды

- •7.4.3. Одночерпаковые дноуглубительные снаряды

- •7.5. Перемещения земснарядов по прорези

- •7.6. Извлечение грунта земснарядами

4.9. Спрямление пойменных извилин

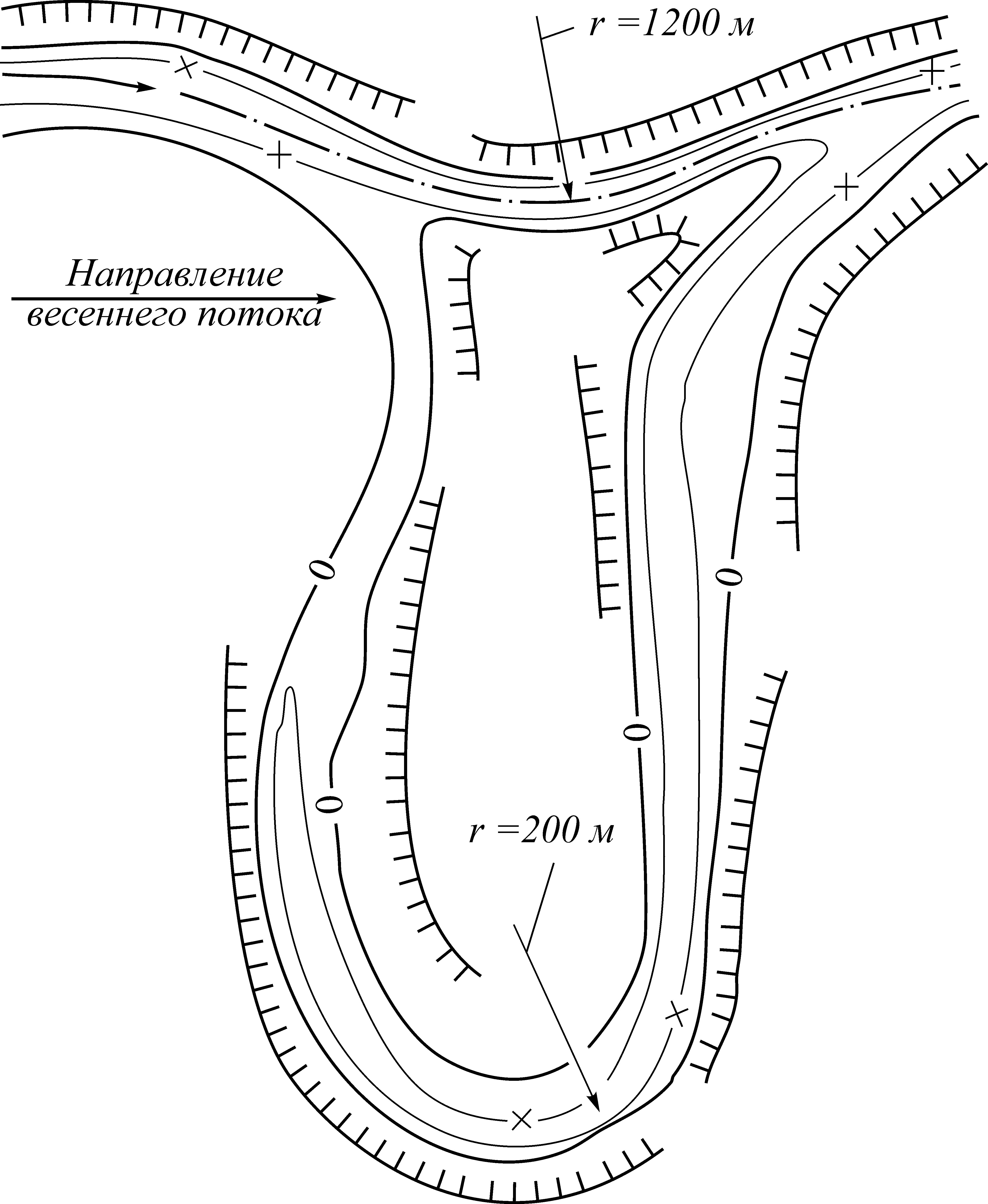

Создание канала, спрямляющего пойменную извилину, является одним из самых ответственных мероприятий при коренном улучшении судоходных условий на реках. В результате спрямления извилины увеличивается радиус кривизны судового хода и значительно сокращается его длина (см. рис. 4.18). С этими эффектами связаны сильные изменения в состоянии потока, как на участке самой извилины, так и на вышележащем участке. Распределение расхода между извилиной и каналом приводит к тому, что скорости течения в извилине резко уменьшаются, и в ней происходит отложение наносов. Так как общая пропускная способность русла возрастает, то уровень воды непосредственно выше спрямления понижается. При спрямлении длинных извилин это снижение может составить два-три десятка сантиметров. На вышележащем участке образуется кривая спада и происходит размыв дна и берегов. Часть вымытого грунта оседает в верхней части извилины и ускоряет ее отмирание. Остальная часть проходит транзитом через канал и поступает на нижерасположенные перекаты.

Рис. 4.18. Спрямление развитой извилины на р. Дону

Проект спрямления содержит три части: установление трассы канала и предварительный выбор размеров его поперечного сечения; гидравлические расчеты; рекомендации по производству работ.

Исходными материалами к проекту служат: план извилины с отображением рельефа поймы в зоне намечаемого спрямления; сведения о роде пойменных грунтов в этой зоне; продольные профили свободной поверхности в излучине по данным мгновенной связки уровней при одном-двух расходах воды.

Трасса канала назначается так, чтобы обеспечить минимально возможный объем выемки и его плавное сопряжение с выше- и нижележащими участками русла. Для уменьшения объема стремятся прокладывать канал через имеющиеся на пойменном перешейке промоины. Ширина канала по дну принимается в 1.3-1.5 раза больше гарантированной ширины судового хода. Откосы назначаются тройные. Глубина канала при проектном уровне принимается равной сумме гарантированной глубины и переуглубления на 0.3-0.8 м (первое значение применяется при разработке канала многочерпаковыми снарядами, второе – при разработке землесосами). Полученное поперечное сечение канала может быть откорректировано по результатам последующих гидравлических расчетов.

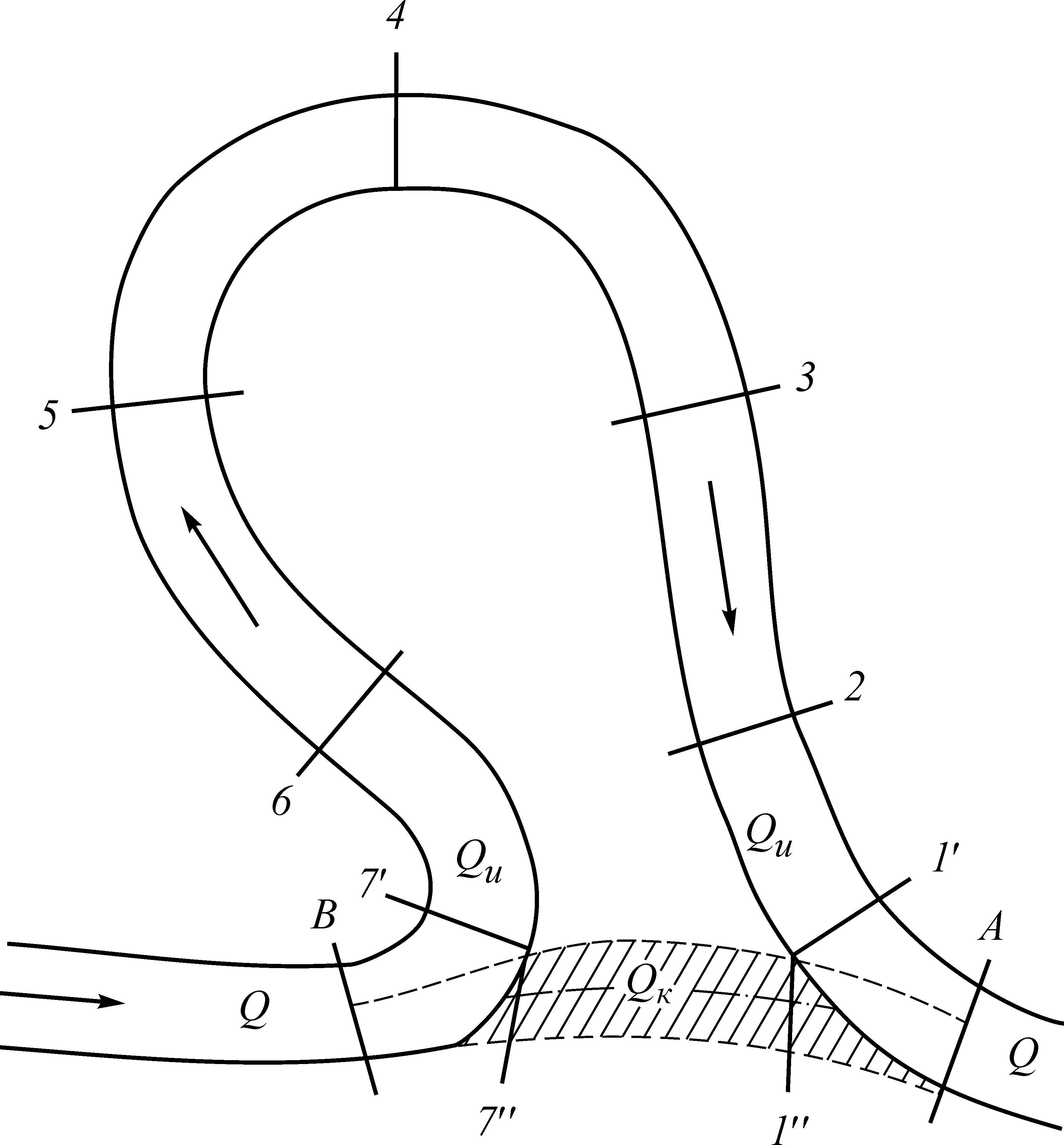

Рис. 4.19. Разбивка извилины и канала на расчетные участки

Цель гидравлических расчетов – вычисление распределения расхода воды между излучиной и каналом и определение снижения уровня воды выше спрямления. Обе эти задачи решаются совместно. Для их решения требуется знать потери удельной энергии воды в излучине и канале.

В излучине допустимо считаться только с потерями по длине. Что же касается канала, то так поступать можно лишь в том случае, если длина канала LK сравнима с длиной излучины Lи и угол между осью канала и осью извилины в месте деления (угол деления) φ невелик. В противном случае, примерно, при Lк/Lи < 0,2 и φ > 30° необходимо учитывать местные потери энергии в месте деления.

Местные потери в нижнем конце канала, при слиянии потоков, незначительны и могут не приниматься во внимание. Простой, но грубый способ учесть местные потери состоит в том, чтобы принять для коэффициента шероховатости в канале повышенное значение, например, 0.025 с/м1/3 , вместо обычно принимаемого 0.020 с/м1/3. Более точный и надежный способ состоит в расчете местных потерь энергии. Расчет можно сделать, используя эмпирическую формулу К.Н. Варламова для коэффициента местного сопротивления на входе в канал

![]() (4.22)

(4.22)

Значение местных потерь найдется из выражения hм=vк2/2g. Так как значение по формуле (4.22) зависит от неизвестных скоростей течения в излучине и в канале, то решение получается довольно сложным. Ниже мы рассмотрим случай расчета, при котором местные потери не учитываются.

Исходная система уравнений в этом случае имеет вид

![]() , (4.23)

, (4.23)

![]() . (4.24)

. (4.24)

Уравнение (4.23) выражает равенство падений свободной поверхности в излучине и канале. Уравнение (4.24) – есть уравнение неразрывности.

Решение этой системы уравнений выполняется при полном расходе воды Q, который ожидается в реке во время открытия канала. Назначение этого расхода имеет, конечно, ориентировочный характер. Непосредственно ниже спрямления (в сечении А на рис. 4.19) должна быть установлена отметка свободной поверхности Za, отвечающая расчетному расходу Q.

Перед тем как решать систему уравнений (4.23) и (4.24), выполняется разбивка излучины на участки и определяются с помощью имеющихся профилей свободной поверхности значения коэффициента Шези С и коэффициента шероховатости n в формуле Маннинга для всех участков. По этим данным, в соответствии с величиной расчетного расхода воды, выбираются расчетные значения коэффициентов шероховатости n. Для канала с песчаным дном значение коэффициента шероховатости n принимается равным 0.020 с/м1/3.

Система (4.23) и (4.24) решается подбором. Последовательность вычислений следующая.

1. Задаются двумя произвольными значениями расхода воды в излучине Qи1 и Qи2, меньшими полного расхода Q, и для каждого из них строят кривую свободной поверхности. Исходной для обеих кривых, служит одна и та же отметка Za. Для расчета падений свободной поверхности на расчетных участках обычно используется известный из курса гидравлики графоаналитический способ Н.Н. Павловского. Итогом расчетов являются две отметки свободной поверхности в месте деления потоков (сечение В на рис. 4.19): ZB1 = f (Qи1, Za) и ZB2 = f (Qи2, ZA).

Выполняется аналогичный расчет по каналу. Канал рассматривается как один расчетный участок. Произвольно задаваемые расходы воды в канале QK1 и QK2 дают в сечении В отметки свободной поверхности ZB3 = f (Qк1, Za), ZB4 = f (Qк2, Za).

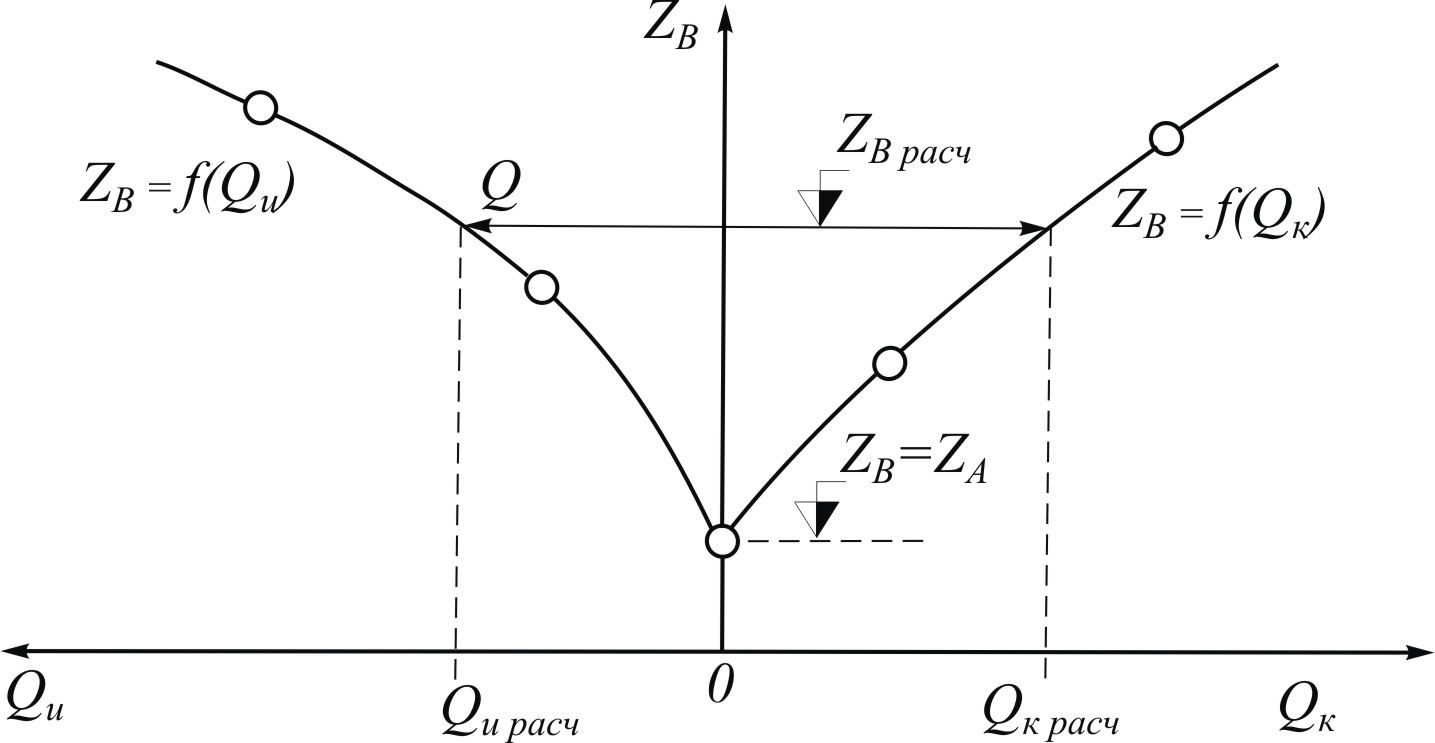

Строятся кривые зависимости отметок в сечении В от расходов воды в излучине и канале, как показано на рис. 4.20. Для построения каждой кривой используются две рассчитанные точки, а необходимая третья точка отвечает условию Zb = Za, при Q = 0. Она является общей для обеих кривых и не требует расчета.

На графике находят отметку свободной поверхности в сечении В, при которой удовлетворяется равенство (4.24). Тем самым решается вопрос о распределении расхода между излучиной и каналом (см. рис. 4.20).

Рис. 4.20. Графический расчет распределения расхода

между излучиной и каналом

По найденному расходу определяют скорость течения в спрямляющем канале Vk. Желательно, чтобы она была больше неразмывающей скорости, но в то же время не создавала затруднений для судоходства. Для песчаных грунтов скорости должны находиться в интервале от 0.8 до 1.5 м/с.

Если понижение уровня в сечении В получилось значительным, от этого сечения вверх строят кривую спада и определяют снижение уровня воды на ближайшем вышерасположенном перекате. Оно должно учитываться при назначении глубины разработки этого переката.

Работы по созданию спрямляющего канала отличаются двумя особенностями: большими толщинами снимаемого слоя грунта (до 8-10 м) и необходимостью укладывать вынутый грунт на берег. Обычный порядок работ следующий. В конце навигации, предшествующей выполнению основных работ, бульдозерами удаляют с трассы канала поверхностный слой грунта толщиной до 0.5 м и из этого грунта устраивают обвалование берегового отвала. В следующую навигацию проводится выемка грунта дноуглубительными снарядами. Ее ведут последовательно в 2 или 3 слоя. После консолидации отвала его покрывают слоем растительного грунта и делают рассадку трав.