- •Введение

- •Раздел I.

- •Тема № 2. Особенности конституционно-правовых норм и конституционных правоотношений

- •Раздел II. Учение о Конституции

- •Тема № 1. Идеи конституционализма в России до октября 1917 года

- •Тема № 2. Конституционное (государственное) право России в советский (социалистический) период

- •Тема № 3. Становление современного конституционализма в России

- •Тема № 4. Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, юридические свойства

- •Раздел III. Источники отрасли конституционного права

- •Тема № 3. Российская Федерация – суверенное государство

- •Тема № 4. Экономические и политические основы конституционного строя

- •Тема № 3. Конституционные обязанности человека и гражданина

- •Тема № 4. Гарантии прав и свобод человека и гражданина

- •Раздел VI.

- •Институт гражданства Российской Федерации

- •Тема № 1.

- •Понятие и принципы гражданства

- •Тема № 2. Основания приобретения и утраты гражданства

- •Тема № 3. Двойное гражданство и без гражданство. Правовой статус иностранцев

- •Раздел VII.

- •Федеративное устройство Российской Федерации

- •Тема № 1.

- •Федерация и федерализм: понятие и сущность

- •Тема № 2. Истоки и становление федерализма в России

- •Тема № 3. Конституционные принципы российского федерализма

- •Тема № 4. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов Состав Российской Федерации и конституционные основы его изменения

- •Основы конституционно-правового статуса Российской Федерации и ее субъектов

- •Тема № 1. Общая характеристика избирательного права в Российской Федерации

- •Тема № 2. Институт референдума

- •Раздел IX.

- •Законодательная (представительная) власть в Российской Федерации

- •Введение.

- •Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации

- •Тема № 1. Структура Федерального Собрания Российской Федерации, состав и порядок формирования его палат

- •Тема № 2. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

- •Тема № 3. Компетенция палат Федерального Собрания Российской Федерации. Законодательный процесс

- •Раздел X. Коррупциогенные факторы в системе конституционного законодательства

- •Раздел XI. Исполнительная власть в Российской Федерации

- •Раздел XII. Президент Российской Федерации

- •Тема № 1. Порядок избрания Президента Российской Федерации и прекращения его полномочий

- •Российской Федерации.

- •Тема № 2. Компетенция Президента Российской Федерации

- •Раздел XIII.

- •Судебная власть Российской Федерации

- •Тема № 1.

- •Конституционные основы судебной власти

- •Тема № 2. Конституционно-правовой статус органов прокуратуры

- •Раздел XIV. Местное самоуправление, как форма народовластия

- •Тема № 1. Понятие местного самоуправления и основы его функционирования

- •Тема № 2. Формы местного самоуправления

- •Заключение

Тема № 4. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов Состав Российской Федерации и конституционные основы его изменения

Российская Федерация состоит исключительно из субъектов Российской Федерации; в отличие от многих федеративных государств в ее составе нет территорий, не являющихся субъектами Федерации (столичного округа, федеральных территорий или владений, ассоциированных государств и т. п.); различные внутригосударственные образования (федеральные округа, межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия, свободные экономические зоны, закрытые административно-территориальные образования, ассоциации и союзы муниципальных образований и т. п.) субъектами Федерации не являются.

Состав Российской Федерации конституционно закреплен в ч. 1 ст. 65 Конституции, в которой поименованы все 83 ее субъекта: 21 республика, 9 краев, 46 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа. Однако конституционно установленный состав Федерации в России может быть изменен, и Конституция Российской Федерации предусматривает возможность такого изменения: а) в связи с изменением (увеличением) территории Российской Федерации (возможность сецессии, то есть выхода какого-либо субъекта из состава Российской Федерации Конституция Российской Федерации в прямой постановке не допускает); б) в рамках существующих границ. В первом случае речь идет о принятии в состав Российской Федерации нового субъекта (ч. 2 ст. 65). Изменение же состава Российской Федерации в существующих границах возможно в силу двух обстоятельств:

1) в связи с образованием в составе России нового субъекта Российской Федерации (ч. 2 ст. 65);

2) в связи с изменением статуса каким-либо субъектом Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации все субъекты Российской Федерации независимо от принадлежности к тому или иному виду равноправны, однако Конституция Российской Федерации прямо предусматривает возможность изменения субъектом Российской Федерацией своего статуса (ч. 5 ст. 66). Следовательно, изменение статуса субъектом Российской Федерации влечет и изменение состава Российской Федерации при прежнем количественном наборе субъектов Российской Федерации.

Условия и процедура всех вариантов изменения состава Российской Федерации должны быть урегулированы на уровне федерального конституционного закона. В частности, в развитие конституционных положений принят Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» (ред. от 31.10.2005).

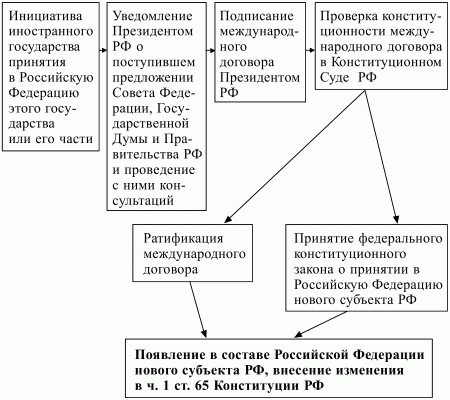

Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта Российской Федерации. В целях исключения правового вакуума соответствующий механизм должен быть закреплен, хотя возможность принятия в Российскую Федерацию нового субъекта представляется в целом гипотетической (схема 9).

Схема 9. Порядок принятия в Российскую Федерацию нового субъекта

Российской Федерации

Принятие в состав России нового субъекта Российской Федерации возможно только на добровольной основе, при этом в состав Российской Федерации может быть принято как иностранное государство, так и его часть. В основе такого решения, оформляемого принятием специального федерального конституционного закона, должен лежать, в том числе и международный договор с данным государством, заключаемый исключительно по инициативе последнего. В целях постепенного интегрирования нового субъекта Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, а также в систему органов государственной власти международным договором может устанавливаться переходный период.

Реализации полномочия Президента Российской Федерации по заключению международных договоров в данной ситуации предшествует обязательное уведомление обеих палат российского парламента и Правительства Российской Федерации о поступившем предложении заключить соответствующий договор и проведение при необходимости с ними консультаций, а также обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности подписанного договора. Ратификация заключенного международного договора (при условии положительного решения Конституционного Суда Российской Федерации) осуществляется в Федеральном Собрании Российской Федерации одновременно с принятием федерального конституционного закона о принятии в состав Российской Федерации нового субъекта, в котором определяются отправные моменты его статуса (наименование, границы, особенности и сроки переходного периода и др.).

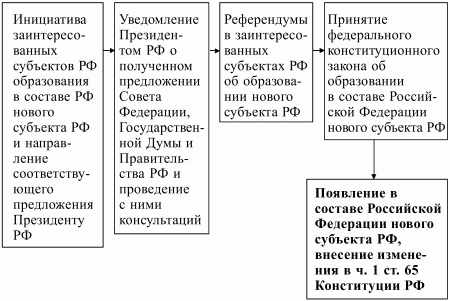

Образование в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации представляется более реальной ситуацией. Кроме того, тенденция укрупнения субъектов Российской Федерации очень давно перестала быть прогнозируемой.

В настоящее время закон закрепляет механизм образования нового субъекта Российской Федерации лишь в результате объединения двух и более граничащих между собой субъектов Российской Федерации. При этом образование нового субъекта Российской Федерации может повлечь за собой прекращение существования всех или отдельных объединяющихся субъектов Российской Федерации, то есть возможны ситуации так называемого поглощения одним субъектом Российской Федерации другого, присоединения одного к другому (схема 10).

Схема 10. Порядок образования в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации

Образование в составе Российской Федерации нового субъекта возможно только на добровольной основе, по инициативе заинтересованных субъектов Российской Федерации (то есть субъектов, на территории которых образуется новый субъект), проявляемой исключительно путем проведения региональных референдумов в этих субъектах Российской Федерации. Соответствующее предложение направляется Президенту Российской Федерации, который уведомляет о нем палаты Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство Российской Федерации и при необходимости проводит с ними консультации.

Образование в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации оформляется принятием специального федерального конституционного закона, проект которого вносится в Государственную Думу Президентом Российской Федерации в случае положительных результатов референдумов во всех заинтересованных субъектах Российской Федерации. Если результаты референдума хотя бы в одном субъекте окажутся отрицательными, то повторное проведение референдумов по этому вопросу во всех субъектах Российской Федерации будет возможным не ранее чем через год.

В таком законе наряду с общими началами статуса нового субъекта Российской Федерации определяются и вопросы переходного характера: правопреемства, урегулирования имущественных отношений (включая изменения в закон о федеральном бюджете), функционирования различных органов государственной власти, действия принятых ранее правовых актов и т. д.

Изменение статуса субъектом Российской Федерации возможно также на основании процедуры, предусмотренной федеральным конституционным законом (ч. 5 ст. 66 Конституции Российской Федерации).

Во всех случаях изменения состава Российской Федерации должны быть внесены изменения в ст. 65 Конституции Российской Федерации на основании соответствующего федерального конституционного закона (ст. 137 Конституции). Но изменения в данную статью могут вноситься и при неизменности состава Российской Федерации – когда тот или иной субъект Российской Федерации изменит свое наименование. Подобные изменения в ст. 65 Конституции Российской Федерации уже вносились: с 1996 года изменили свои наименования, в частности, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия – Алания, Чувашская Республика – Чувашия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Включение в таких случаях нового наименования субъекта Российской Федерации в ч. 1 ст. 65 Конституции Российской Федерации указом Президента Российской Федерации на основании решения органов государственной власти соответствующего субъекта не означает изменения статуса субъектом Российской Федерации и состава Российской Федерации.