- •Лабораторная работа № 1 определение морфометрических характеристик бассейнов рек

- •Лабораторная работа №2 эксперементальное определение величин уравнения водного баланса

- •Лабораторная работа № 3 движение подземных вод

- •Лабораторная работа № 5 расчет испарения с водной поверхности при отсутствии наблюдений

- •Лабораторная работа № 8 вычисление ежедневных расходов воды по наблюдениям на водомерных постах

- •Вычисление расхода воды

- •Вычисление стока при ледовых явлениях

- •Интерполяция между измеренными расходами

Лабораторная работа № 5 расчет испарения с водной поверхности при отсутствии наблюдений

Цель работы: изучение физических закономерностей формирования испарения и получение практических навыков его расчета.

Исходные данные:

1. План водохранилища в М 1:25000.

2. Повторяемость направлений ветра:

Направление ветра |

С |

СВ |

В |

ЮВ |

Ю |

ЮЗ |

З |

СЗ |

Повторяемость, % |

7 |

6 |

7 |

26 |

14 |

19 |

11 |

10 |

3.Метеорологические данные:

Месяц или период |

tcp0C |

t2' 0C |

e2' мб |

e0 мб |

IV |

2,0 |

5,4 |

5,6 |

7,6 |

V |

12,7 |

15,8 |

11,6 |

15,7 |

VI |

13,5 |

13,3 |

10,6 |

15,5 |

VII |

18,1 |

18,4 |

14,9 |

20,8 |

VIII |

18,7 |

17,2 |

15,2 |

21,6 |

IX |

15,1 |

12,8 |

11,4 |

17,2 |

X |

8,7 |

5,8 |

8,5 |

11,2 |

4. Защищенность водоема и метеостанции выдается индивидуально.

5. Скорость ветра по наблюдениям на ближайшей метеостанции:

Месяц или период |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

Скорость ветра uф, м/с |

2,4 |

2,6 |

2,7 |

2,4 |

1,8 |

3,0 |

3,5 |

Определить: величину испарения с водной поверхности за теплый период года.

Испарение с различных объектов является одной из основных составляющих водного баланса. В отличие от двух других главных составляющих водного баланса — атмосферных осадков и речного стока, по которым имеются относительно многочисленные по территории и длительные во времени ряды наблюдений, по испарению таковых рядов нет, а имеющиеся ряды наблюдений малочисленны и характеризуются небольшой длительностью. В связи с этим большое значение приобретает методика изучения и расчета испарения, необходимого для оценки и изменений водного баланса и водных ресурсов страны, отдельных регионов, вплоть до проектирования и эксплуатации систем осушения и орошения, расчетов запаса влаги в почво-грунтах и т. д.

Испарение происходит с различных поверхностей: воды, снега, почв, различных видов растительности и зависит от большого числа факторов. Главными факторами испарения с поверхности воды и снега являются дефицит влажности воздуха, рассчитанный по температуре испаряющей поверхности, и степень турбулентного перемешивания воздуха, обычно определяемая скоростью ветра и температурной стратификацией атмосферы.

Главными факторами испарения с почв также являются дефицит влажности воздуха, рассчитанный по температуре испаряющей поверхности, скорость ветра и влажность верхних слоев почвы.

Суммарное испарение с поверхности суши, в которое входит транспирация, испарение с почвы и испарение воды, задержанной стеблями и листьями растений, носит еще более сложный характер и зависит от большого числа факторов, главными из которых тем не менее остаются дефицит влажности воздуха, рассчитанный по температуре испаряющей поверхности, и степень турбулентного перемешивания воздуха, влажность почвы и вид растительности. Поэтому расчетные методы и формулы испарения с разных видов испаряющей поверхности различны и изложены в [3]. Расчет испарения с поверхности водоемов производится по следующей формуле:

![]() )

(5.1)

)

(5.1)

где - месячная сумма испарения, мм;

![]() -

среднее значение максимальной упругости

водяного пара, вычисленное по температуре

воды в водоеме, мбар;

-

среднее значение максимальной упругости

водяного пара, вычисленное по температуре

воды в водоеме, мбар;

![]() -

среднее значение упругости водяного

пара (абсолютная влажность воздуха) над

водоемом на высоте 2м, мбар;

-

среднее значение упругости водяного

пара (абсолютная влажность воздуха) над

водоемом на высоте 2м, мбар;

![]() -

средняя скорость ветра над водоемом на

высоте 2м, м/с;

-

средняя скорость ветра над водоемом на

высоте 2м, м/с;

![]() -

число дней в расчетном интервале времени,

за который принимается месяц, а в начале

и конце безледоставного периода -

соответствующее число суток от даты

вскрытия до конца данного месяца и от

начала последнего месяца безледоставного

периода до даты замерзания водоема.

-

число дней в расчетном интервале времени,

за который принимается месяц, а в начале

и конце безледоставного периода -

соответствующее число суток от даты

вскрытия до конца данного месяца и от

начала последнего месяца безледоставного

периода до даты замерзания водоема.

Максимальная упругость водяного пара, абсолютная влажность воздуха и скорость ветра над водоемом рассчитываются по материалам наблюдений на ближайших от водоема метеорологических станциях, расположенных на суше, основываясь на этих данных по формуле 5.1. вычисляется испарение.

Обычно метеорологические наблюдения отсутствуют на малых (с площадью зеркала до 5 км2) и реже средних (с площадью зеркала от 5 до 40 км2) водоемах. В этих случаях для расчета метеорологических элементов над водоемом используются данные двух-трех метеорологических станций, расположенных на суше, вблизи водоема. Одна из этих станций принимается в качестве опорной, а остальные считаются контрольными и выбираются таким образом, чтобы они отличались от опорной по степени их защищенности. За опорную принимают станцию с наиболее длинным рядом наблюдений, местоположение, защищенность и тип флюгера которой не менялись в течение расчетного периода (не менее 15—20 лет).

Скорость ветра над водоемом значительно больше, чем над сушей, вследствие меньшей шероховатости водной поверхности по сравнению с поверхностью суши. Шероховатость подстилающей поверхности суши изменяется по географическим зонам, достигая наибольших значений в лесной зоне.

При расчете скорости ветра над водоемом необходимо учитывать различия в шероховатости подстилающей поверхности в тех или иных географических зонах и степени защищенности метеорологических станций, расположенных на суше, по сравнению с открытой водной поверхностью.

Эти различия учитываются с помощью поправочных коэффициентов.

Поправочные коэффициенты учитывают также уменьшение скорости ветра в связи с приведением их значений от высоты флюгера к высоте 2 м и увеличение скорости ветра с увеличением длины разгона воздушного потока над водоемом. Средняя скорость ветра над водоемом на высоте 2 м (м/с) определяется согласно [3] по формуле:

![]() (5.2)

(5.2)

![]() коэффициент,

учитывающий степень защищенности

метеорологической станции на суше,

принимается по таблице 5.1.

коэффициент,

учитывающий степень защищенности

метеорологической станции на суше,

принимается по таблице 5.1.

![]() коэффициент,

учитывающий характеристику рельефа в

районе метеостанции, принимается по

таблице 5.2.

коэффициент,

учитывающий характеристику рельефа в

районе метеостанции, принимается по

таблице 5.2.

![]() коэффициент,

учитывающий характеристику растительности

на берегах водоема, принимается по

таблице 5.3.

коэффициент,

учитывающий характеристику растительности

на берегах водоема, принимается по

таблице 5.3.

![]() - фактическая

скорость ветра на метеостанции, м/с.

- фактическая

скорость ветра на метеостанции, м/с.

Средняя длина разгона воздушного потока представляет собой среднее взвешенное расстояние с учетом повторяемости направления ветра по акватории водоема и определяется следующим образом.

На план водоема наносят две системы прямоугольных сеток из параллельных профилей, ориентированных в первом случае с севера (С) на юг (Ю) и с запада (3) на восток (В), а во втором — с северо-запада (СЗ) на юго-восток (ЮВ) и с северо-востока (СВ) на юго-запад (ЮЗ).

Для водоемов с

отношением его длины к ширине меньше 2

: 1 при определении

![]() допускается построение только одной

системы прямоугольных сеток из

параллельных профилей. Расстояние между

профилями выбирается равным, с таким

расчетом, чтобы они пересекали участки

водоема с характерными для него сужениями

и расширениями.

допускается построение только одной

системы прямоугольных сеток из

параллельных профилей. Расстояние между

профилями выбирается равным, с таким

расчетом, чтобы они пересекали участки

водоема с характерными для него сужениями

и расширениями.

Таблица 5.1.

Значение коэффициента К1 для определения средней скорости ветра над водоемом на высоте 2 м.

Местоположение и степень защищенности метеостанции на суше

|

К1 |

Лесная зона |

|

Станция в лесу или в большом городе: - флюгер выше окружающих препятствий - флюгер выше окружающих препятствий |

2,4 2,2 |

На окраине города или большого селения, отдельные строения или деревья выше флюгера |

2,0 |

В селении, в саду или на окраине города; строения и деревья ниже флюгера |

1,8 |

На открытой ровной площадке; ближайшие препятствия: деревья, дома, возвышенности на расстоянии 20 – 30-кратной высоты флюгера |

1,5 |

Поле, луг, аэродром; с одной стороны в 200 – 500 м лес или строения города (большого селения) |

1,3 |

Безлесные районы |

|

Станция в городе или большом селении: - флюгер на уровне верхушек деревьев или строений - флюгер выше окружающих препятствий |

1,5 1,3 |

В степи или на окраине большого селения; отдельные дома или строения с одной стороны в 100 – 200 м; флюгер доминирует над местностью |

1,0 |

На барегу больших заливов, озер и больших рек |

|

Берег облесен или застроен домами, многие из которых выше флюгера |

1,3 |

Берег открытый; станция в 200 – 300 м от уреза в 100 – 200 м - лес или строения |

1,1 |

На совершенно открытом берегу |

0,9 |

На оконечности далеко вдающегося в водоем открытого мыса |

0,8 |

Таблица 5. 2.

Значения коэффициента К2

Характеристика рельефа в районе метеостанции |

К2 |

Вершина крутого холма |

0,75 |

Вершина пологого холма или верхняя часть склона |

0,9 |

Равнина, весьма широкая долина |

1,0 |

Нижняя часть склона, дно нешироких и неглубоких долин, котловин, лощин |

1,1 |

Дно глубоких долин, котловин, лощин |

1,3 |

Таблица 5.3.

Значения коэффициента К3

Растительность на берегах водоема |

Средняя длина разгона воздушного потока, км. |

|||||||||

название |

средняя высота, м |

0,05 |

0,1 |

0,2 |

0,5 |

1 |

2 |

3 |

5 |

> 5 |

Трава |

0,1 |

0,97 |

0,98 |

0,99 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

Кустарник |

5 |

0,40 |

0,55 |

0,7 |

0,85 |

0,95 |

0,95 |

1 |

1 |

1 |

Лес |

20 |

0,15 |

0,25 |

0,40 |

0,60 |

0,75 |

0,85 |

0,9 |

0,95 |

1 |

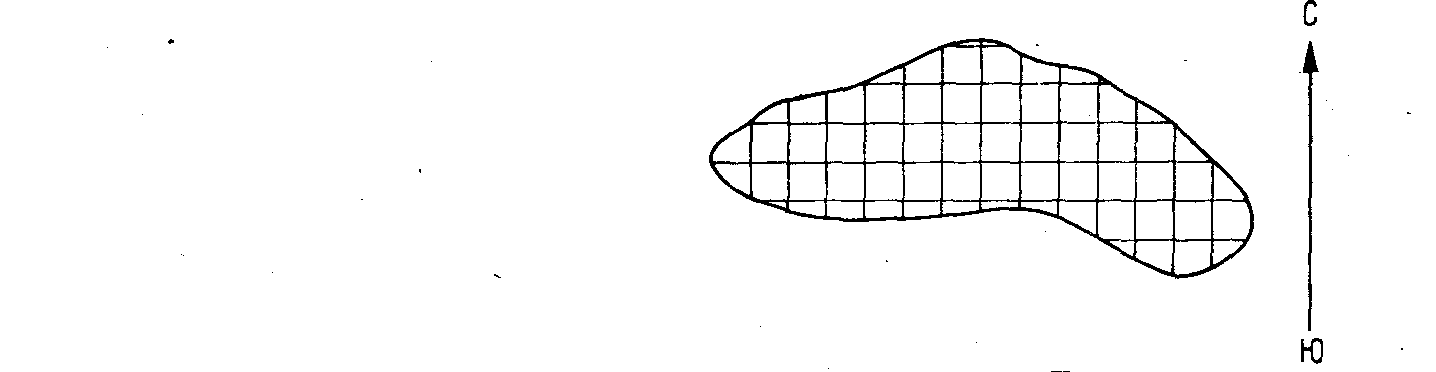

На рис. 5.1. изображен

план водоема с нанесенными на него двумя

системами прямоугольных сеток. Средняя

длина разгона для каждого направления

профиля

![]() вычисляется как среднее арифметическое

из длин всех профилей этого направления.

Для всей акватории водоема средняя

длина разгона вычисляется согласно [3]

по формуле (5. 3.):

вычисляется как среднее арифметическое

из длин всех профилей этого направления.

Для всей акватории водоема средняя

длина разгона вычисляется согласно [3]

по формуле (5. 3.):

![]() ,

(5.3)

,

(5.3)

где

![]() и

т.д. - средняя длина разгона воздушного

потока по профилям соотвествующих

направлений, км;

и

т.д. - средняя длина разгона воздушного

потока по профилям соотвествующих

направлений, км;

![]() и

т.д. - сумма повторяемостей направлений

ветра для двух взаимно противоположных

румбов, %.

и

т.д. - сумма повторяемостей направлений

ветра для двух взаимно противоположных

румбов, %.

Полученные значения скорости ветра над водоемом по данным опорной метеорологической станции контролируются аналогичными расчетами скорости ветра по другим метеорологическим станциям за годы параллельных наблюдений. Расхождения в полученных средних месячных значениях скорости ветра не должны превышать 25 %. При больших расхождениях выбирается другая опорная метеорологическая станция.

Рис.6.1. План водоема с системой прямоугольной сетки

Рассчитанная скорость ветра над водоемом, заросшим не менее чем на 25—30 % высшей водной растительностью (тростник, камыш, рогоз и др.), уменьшается на 15 %.

Максимальная

упругость водяного пара

определяется

по средней температуре поверхности

воды

![]() .

.

Средняя температура поверхности воды рассматриваемого водоема при отсутствии наблюдений на нем принимается по данным наблюдений на водоеме - аналоге с близкими условиями водного питания и морфометрическими характеристиками. При отсутствии водоема-аналога температура поверхности воды вычисляется с помощью уравнения теплового баланса поверхности воды, методика определения которой здесь не изложена. В этом случае она задается индивидуально.

Средняя по акватории абсолютная влажность воздуха над водоемом на высоте 2 м еч рассчитывается по формуле 5.4.

![]() (5.4)

(5.4)

где

![]() —

средняя за расчетный интервал времени

абсолютная влажность воздуха, измеренная

на континентальной метеостанции, мбар;

—

средняя за расчетный интервал времени

абсолютная влажность воздуха, измеренная

на континентальной метеостанции, мбар;

—максимальная упругость водяного пара за этот же интервал времени, определенная по температуре поверхности воды в водоеме, мбар;

М — коэффициент трансформации, учитывающий среднее изменение абсолютной влажности и температуры воздуха в зависимости от размера водоема.

Коэффициент

трансформации М

определяется

по таблице 5.4. в зависимости от средней

длины разгона воздушного потока над

водоемом

и разности между температурой поверхности

воды в водоеме

и температурой воздуха на континентальной

метеостанции

![]() для одной из трех градаций значений

разности

для одной из трех градаций значений

разности

![]() -

-![]() .

.

Таблица 5. 4.

Значения коэффициента трансформации М

Соотношение температуры воды и воздуха |

Средняя длина разгона воздушного потока над водоемом, км |

|||||||||

0,1 |

0,2 |

0,5 |

1 |

2 |

5 |

10 |

20 |

50 |

100 |

|

tср ≈ t2 |

0,02 |

0,03 |

0,08 |

0,12 |

0,16 |

0,23 |

0,28 |

0,34 |

0,44 |

0,51 |

tср < t2 на 40С и более |

0,03 |

0,06 |

0,13 |

0,18 |

0,24 |

0,33 |

0,38 |

0,45 |

0,53 |

0,60 |

tср > t2 на 100С и более |

0,01 |

0,02 |

0,03 |

0,05 |

0,07 |

0,10 |

0,15 |

0,19 |

0,28 |

0,37 |