- •Тема 3 сепарация нефти от газа

- •1 Основное назначение нефтегазовых сепараторов

- •2 Сепараторы, их типы, конструкция и принцип действия

- •2.1 Классификация сепараторов

- •2.2 Основные элементы сепаратора

- •2.3 Принцип действия сепаратора

- •2.4 Показатели эффективности работы сепараторов

- •3 Выбор оптимального числа ступеней сепарации

- •4 Конструкция сепараторов и сепарационных установок

- •4.1 Сепараторы типа нгс

- •4.2 Установка блочная сепарационная с устройством предварительного отбора газа убс

- •4.3 Установка сепарационная с предварительным сбросом пластовой воды упс

- •4.4 Установка сепарационная с насосной откачкой типа бн

- •4.5 Сепараторы концевые

- •4.6 Сепараторы центробежные (гидроциклонные)

- •4.7 Сепараторы центробежные регулируемые

- •4.8 Сепараторы жалюзийные

- •4.9 Сепараторы сетчатые

- •5 Сравнительная характеристика сепараторов

- •6 Охрана окружающей среды при эксплуатации сепарационных установок

- •7 Расчет нефтегазовых сепараторов на пропускную способность по газу и жидкости

- •7.1 Факторы, влияющие на работу нефтегазовых сепараторов

- •7.2 Расчет вертикального гравитационного сепаратора по газу

- •7.3 Расчет вертикального гравитационного сепаратора по жидкости

- •7.4 Расчет количества газа, выделившегося на каждой ступени сепаратора

- •8 Механический расчет сепараторов

7.4 Расчет количества газа, выделившегося на каждой ступени сепаратора

с учетом коэффициента растворимости α

Суммарное количество газа (свободного Г и растворенного Гр), поступающего на первую ступень сепаратора, определяется по формуле

V = (Г + Гр)·GМ = Г0·GМ. |

(3.11) |

Если нефть поступает обводненной, то

V = Г0·(1 – W/100)·GМ, |

(3.12) |

где W – обводненность нефти, %.

Количество газа, оставшегося в растворенном состоянии в нефти на первой ступени (см. рисунок 17, а) (без учета обводненности), будет

Vр1 = (α/ρн)·р1·GМ |

(3.13) |

Количество газа, выделившегося на первой ступени сепарации, определяется как разность между поступившим и растворенным газом, то есть

V1 = V – Vр1 = Г0·GМ – (α/ρн)·р1·GМ = [Г0 – (α/ρн)·р1]·GМ. |

(3.14) |

Количество газа, выделившегося из нефти на второй ступени сепарации, определяется как разность величин растворенного газа на первой и второй ступенях или разностью давлений на этих ступенях

V2 = (α/ρн)·(р1 – р2)·GМ. |

(3.15) |

Придерживаясь данной схемы расчета, для последующих ступеней можно записать

Vn = (α/ρн)·(рn-1 – рn)·GМ. |

(3.16) |

В формулах (3.11) – (3.16) обозначены:

Г и Гр – соответственно количество выделившегося и растворенного газа, поступившего на первую ступень сепарации, м3/ч;

Г0 – газовый фактор при нормальных условиях, м3/т;

GМ – дебит скважины, т/сут;

V1, V2,…, Vn – количество свободного газа, отсепарированного соответственно в первой, второй и n-й ступенях сепаратора, м3/сут;

α – коэффициент растворимости газа на различных ступенях сепарации, м3/м3·Па);

ρн – плотность нефти, т/м3.

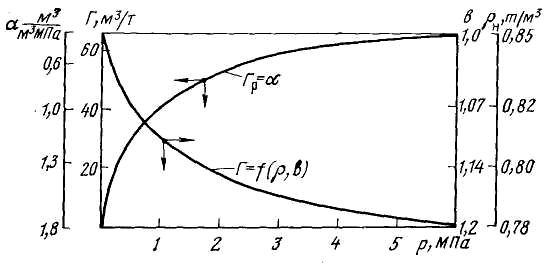

Коэффициент растворимости газа α в нефти при давлениях выше 1МПа практически изменяется линейно. Коэффициенты α для давлений сепарации меньших 1 МПа будут различными (рисунок 28).

Поэтому для точных определений необходимо построить кривую изменения α в зависимости от давления на основе анализа глубинной пробы, разгазируемой в бомбе рVТ.

Приведенные формулы (3.13) – (3.16) недостаточно точны, поскольку в них не учтено изменение объемного коэффициента нефти b при ее разгазировании. С учетом сказанного можно записать формулу (3.16) в следующем виде

Vn = (αn/ρн)·(рn-1 – рn)·GМ·bn, |

(3.17) |

где b – объемный коэффициент нефти, характеризующий отношение единицы объема нефти в пластовых условиях к единице объема этой же нефти в поверхностных условиях (рисунок 28);

ρн – изменение плотности нефти при разгазировании ее на ступенях сепарации, условно показано на шкале этого рисунка.

Рисунок 28 – Ориентировочные коэффициенты растворимости газа в нефти α,

объемного коэффициента b, плотности нефти ρн, в скважине

8 Механический расчет сепараторов

Наибольшее применение имеют сепараторы цилиндрической формы и исключительно редко применяются сферические сепараторы.

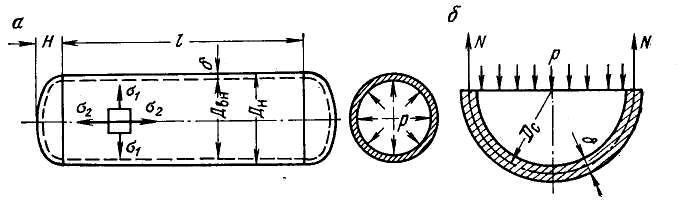

При работе сепаратора стенки и днище его подвергаются действию равномерно распределенного избыточного давления р. Силы, действующие на днище, стремятся разорвать цилиндрическую часть сепаратора по поперечному сечению (σ2 – σ2). Давление на боковые стенки стремится разорвать сосуд по образующим цилиндра (σ1 – σ1) (рисунок 29, а).

Рисунок 29 – Расчетная схема цилиндрического сепаратора на прочность:

а – внутреннее давление на корпус сепаратора; б — тангенциальные напряжения в стенках сепаратора

Обозначив соответственно диаметр, длину и толщину стенки сепаратора через Dc, ℓ и δ, определим напряжения σ1 и σ2.

Силы, действующие на днище и растягивающие цилиндрическую часть сепаратора вдоль образующих, равны

Р = р·(π·Dс2/4). |

(3.18) |

Площадь, воспринимающая эти силы, представляет собой кольцо толщиной δ и диаметром Dc:

s = π·Dc·δ. |

(3.19) |

Отсюда аксиальные напряжения, действующие вдоль оси цилиндра, будут равны

σ2 = Р/s = [р·(π·Dс2/4)]·(π·Dc·δ) = (р·Dс)·(4·δ) |

(3.20) |

Тангенциальные напряжения σ1 можно найти, разрезав сепаратор диаметральной плоскостью и отбросив верхнюю часть (рисунок 29, б). На диаметральную плоскость в оставленной части сепаратора действует давление р. Оно уравновешивается силами N, растягивающими материал сепаратора в направлении, перпендикулярном образующим. При условии равновесия можно записать

p·Dс·ℓ = 2·N,

отсюда

N = (p·Dс·ℓ)/2

и тангенциальное напряжение

σ1 = N/δ·ℓ = (р·Dс)·(2·δ). |

(3.21) |

Расчет ведут по напряжению σ1, так как оно в два раза больше σ2. В практических расчетах напряжение σ1 заменяют допускаемым напряжением R, вводят коэффициент запаса прочности сварных швов φ и, делая прибавку С на коррозию, получают расчетные формулы для определения толщины стенки δ через внутренний, наружный и средний диаметры:

δ = [(р·Dвн)/(2·R·φ – р)] + С;

|

(3.22) |

δ = [(р·Dн)/(2·R·φ + р)] + С;

|

(3.23) |

δ = [(р·Dср)/(2·R·φ)] + С. |

(3.24) |

Величина С принимается равной 2÷3 мм.

В практических расчетах сварных корпусов сепараторов величину φ можно принять равной 0,95, а допустимое напряжение на разрыв для сталей марки Ст3 R = 250 МПа.

Расчет эллиптических днищ. Толщину эллиптических днищ определяют по тем же формулам, что и толщину цилиндрической части сепаратора (формулы 3.22–3.24), с той лишь разницей, что в числитель этих формул вводят коэффициент перенапряжения (фактор так называемой формы) Υэ, зависящий от отношения H/D (где Н – высота выпуклости эллиптического днища).

Коэффициент перенапряжения Y в практических расчетах принимается равным 1,06.