- •И экономического анализа

- •1. Показатели статистического анализа зерна

- •1.1. Проблемы рынка зерна в Российской Федерации

- •1.2. Эффективность производства и переработки зерна

- •2. Агропромышленный комплекс Пермского края

- •2.1. Краткая характеристика Пермского края

- •2.2. Агропромышленный комплекс Пермского края

- •2.3. Сильные и слабые стороны апк Пермского края

- •3. Статистический анализ реализации и валового сбора зерна

- •3.1. Анализ динамики показателей реализации зерна

- •3.2. Анализ тесноты связи между рядами динамики

2.3. Сильные и слабые стороны апк Пермского края

Сильные стороны АПК Пермского края [12]:

Природный потенциал, включающий значительные земельные ресурсы, позволяет конкурировать с соседними регионами при условии обязательной ускоренной модернизации и переоснащения отрасли. Перевод отрасли на ресурсосберегающие технологии (ООО «Русь» Пермского района, ООО «Нива» Уинского района, ООО «Ключи» Чусовского района, ООО «Пихтовское» Частинского района, ООО «Беляевка» Оханского района и др.) обеспечивает рост уровня интенсификации и снижение затрат на производство. Имеется значительное количество площадок для создания перерабатывающих производств.

Поголовье скота в регионе имеет потенциал продуктивности по надою молока свыше 6 тыс. кг на 1 корову в год, при этом в сегодняшних условиях производится не более 4 тыс. кг на 1 корову в год. Производство мяса сконцентрировано на птицефабриках, свинокомплексах, агрокомплексе «Кунгурский». Имеется высокий потенциал развития производства семян сельскохозяйственных культур, высокоинтенсивного производства картофеля и овощей, что говорит о высокой ёмкости внутреннего рынка.

Пермский край, как индустриальный регион с более чем 2,5 млн. жителей, потребляет ежегодно более 600 тыс. тонн молока, свыше 140 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, не менее 700 тыс. шт. яиц и 480 тыс. тонн картофеля и овощей, что определяет ёмкость внутреннего рынка.

Слабые стороны АПК Пермского края [12]:

Техническое и технологическое отставание отрасли от мирового уровня и, как следствие, низкий уровень интенсификации и производительности в отрасли не позволяют производить сельскохозяйственную продукцию с высокой конкурентоспособностью (европейский уровень урожайности – более 4 тонн кормовых единиц с 1 га, продуктивности коров - свыше 9 тыс. кг на 1 корову молока в год). Переработка сельскохозяйственной продукции недостаточно глубокая, основная масса предприятий переработки (переработка мяса и зерна) работают на привозном сырье.

Низкий уровень подготовки менеджмента сельскохозяйственных организаций. Традиционно порядка 50% валовой продукции производится преимущественно в личных подсобных хозяйствах.

Ряд крестьянских и личных подсобных хозяйств не в полной мере отражают свою деятельность в отчетности.

Недостаточная конкурентоспособность продукции по причине низкой производительности труда.

Отсутствие инфраструктуры для сбыта продукции крестьянских (фермерских) хозяйств.

Низкий уровень развития социальной инфраструктуры в сельских районах при низком уровне заработной платы приводит к непривлекательности сельского труда.

3. Статистический анализ реализации и валового сбора зерна

3.1. Анализ динамики показателей реализации зерна

В Пермском крае объем производства зерна с каждым годом увеличивается, это представляет интерес, как меняется динамика производства зерна, от каких факторов это зависит.

Доступное и качественное продовольствие – залог спокойствия в любом обществе, и это сто раз подтвержденная истина.

«Хлеб – всему голова» – говорят в народе. Основой развития продовольственного рынка края является развитие кормовой базы животноводства. Фуражное прикамское зерно по основным показателям – содержанию протеина, клейковине и т.п. – для кормовой базы является безупречным.

В нашей почвенно-климатической зоне новые сорта фуражного зерна имеют серьезные экономические перспективы. В дореформенные годы наши свинокомплекс и птицепром потребляли до 300 тыс. тонн собственного ячменя и пшеницы, когда в целом область производила около 1 млн тонн фуражного зерна.

Сейчас зерновой комплекс края в стадии умирания.

Сложившаяся к концу 1990-х система планового землепользования разрушена. Практически ликвидирована система райсемхозов, массово нарушены севообороты в хозяйствах, мелиорация, известкование, фосфоритование земель.

В десятки раз упали объемы внесения органических и минеральных удобрений. Ежегодно с полей края выносится 11 млн тонн земли, в том числе 60 тыс. тонн гумуса.

В качестве исходных данных возьмем реализацию зерна, тыс. тонн (результативный признак) за 2003-2011 гг, а в качестве факторного признака - данные о валовом сборе картофеля, тыс. тонн за 2003-2011 гг.

Таблица 1.–Реализация и валовой сбор зерна в Пермском крае за

2003-2011гг.

Год |

Реализованного зерна, тыс.тонн |

Валовой сбор зерна, тыс.тонн |

Коэффициент товарности |

2003 |

137.7 |

563.6 |

0.24 |

2004 |

195.2 |

746.9 |

0.26 |

2005 |

177.9 |

597.3 |

0.29 |

2006 |

274.2 |

609.4 |

0.45 |

2007 |

165.4 |

458.2 |

0.36 |

2008 |

125.8 |

465.5 |

0.27 |

2009 |

133.9 |

443.3 |

0.30 |

2010 |

117.1 |

398.1 |

0.29 |

2011 |

197.2 |

475.7 |

0.41 |

Важным статистическим показателем динамики социально-экономических процессов является темп наращивания, который в условиях интенсификации экономики измеряет наращивание во времени экономического потенциала.

Коэффициент наращивания определяется по следующей формуле:

![]()

Таблица 2. – Расчет коэффициента наращивания зерна

Год |

Коэффициент наращивания |

|

||

Реализованного зерна, тыс.тонн |

Валовой сбор зерна, тыс.тонн |

|||

2003 |

- |

- |

||

2004 |

0.42 |

0.32 |

||

2005 |

-0.13 |

-0.27 |

||

2006 |

0.70 |

0.02 |

||

2007 |

-0.80 |

-0.27 |

|

|

2008 |

-0.29 |

0.01 |

|

|

2009 |

0.06 |

-0.04 |

|

|

2010 |

-0.12 |

-0.08 |

|

|

2011 |

0.58 |

0.14 |

|

|

Отрицательные значения, полученные в таблице, говорят о снижении экономического потенциала с каждым годом как по результативному, так и по факторному рядам.

Коэффициент опережения показывает, во сколько раз быстрее растет (отстает) уровень одного ряда динамики по сравнению с другим.

Коэффициент опережения рассчитывается по формуле:

,

,

где

![]() базисный темп роста для первого ряда,

базисный темп роста для первого ряда,

![]() базисный

темп роста для второго ряда.

базисный

темп роста для второго ряда.

Таблица 3. – Расчет коэффициента опережения

Годы |

Базисный темп роста реализованного зерна, тыс. тонн |

Базисный темп роста валового сбора зерна, тыс. тонн |

Коэффициент опережения |

2003 |

- |

- |

- |

2004 |

0.40 |

0.30 |

1.3 |

2005 |

0.30 |

0.05 |

6.0 |

2006 |

0.90 |

0.08 |

11.3 |

2007 |

0.20 |

-0.20 |

-1.0 |

2008 |

-0.10 |

-0.20 |

0.5 |

2009 |

-0.10 |

-0.30 |

0.3 |

2010 |

-0.20 |

-0.30 |

0.6 |

2011 |

0.70 |

-0.20 |

-3.5 |

По данным таблицы 3 можно заметить, что до 2006 года коэффициент опережения увеличивается, а к 2011 году уходит в «минус». В 2007 году наблюдается резкий спад коэффициента опережения.

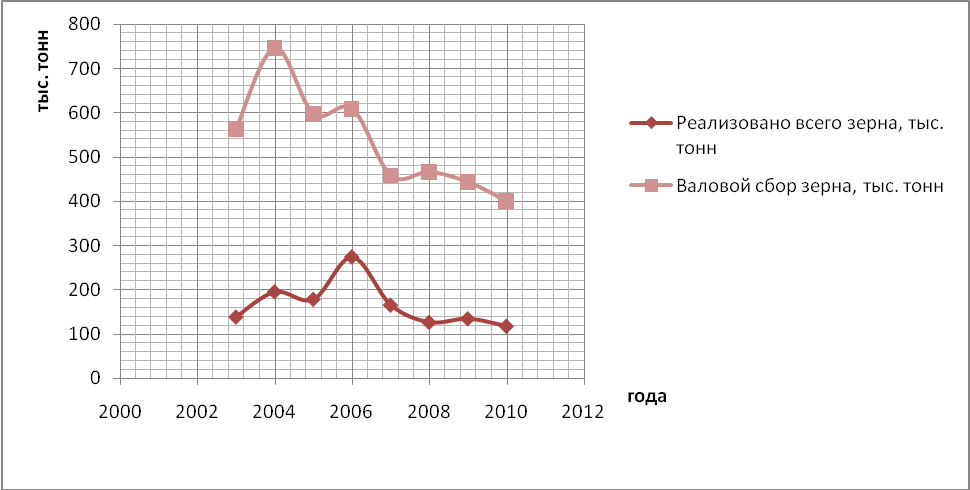

Для наглядности построим график динамики показателей, применив разные условные обозначения.

Рисунок 1, график валового сбора и реализации зерна

По графику видно, что как реализация , так и валовой сбор зерна идут на спад. Но также можно увидеть, что реализация зерна заметно растет в 2006 году, наблюдается не значительный рост в 2004 году. Заметно возрастание валового сбора в 2004 и 2006 годах. Но в целом с 2006 года по настоящее время наблюдается спад валового сбора и реализации зерна.

Для характеристики интенсивности развития во времени рассчитаем показатели анализа динамики реализации зерна и результаты оформим в виде таблицы. Показатели рассчитываются по следующим формулам:

Абсолютный прирост:

Коэффициент роста:

Темп прироста:

Абсолютное значение одного процента прироста:

Таблица 4.- Анализ динамики реализации зерна в Пермском крае за

2003 - 2011 гг.

Показатели |

Способы вычисле-ния |

Годы |

|||||||

|

|

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 2011 |

Реализовано |

- |

137.7 |

195.2 |

177.9 |

274.2 |

165.4 |

125.8 |

133.9 |

117.1 197.2 |

Абсолют-ный прирост |

баз. |

- |

57.5 |

40.2 |

136.5 |

27.7 |

-11.9 |

-3.8 |

-20.6 59.5 |

цеп. |

- |

57.5 |

-17.3 |

96.3 |

-108.8 |

-39.6 |

8.1 |

-16.8 80.1 |

|

Коэф. роста |

баз. |

- |

1.41 |

1.30 |

1.99 |

1.20 |

0.91 |

0.97 |

0.85 1.43 |

цеп. |

- |

1.41 |

0.91 |

1.54 |

0.60 |

0.80 |

1.06 |

0.87 1.68 |

|

Темп прироста % |

баз. |

- |

41.8 |

29.2 |

99.1 |

20.1 |

-8.6 |

-2.8 |

-14.9 40.21 |

цеп. |

- |

41.8 |

-8.9 |

54.1 |

-39.7 |

-23.9 |

6.4 |

-12.5 68.40 |

|

Значение 1% прироста |

баз. |

- |

1.38 |

1.38 |

1.38 |

1.38 |

1.38 |

1.36 |

1.38 1.48 |

цеп. |

- |

1.38 |

1.94 |

1.78 |

2.74 |

1.66 |

1.27 |

1.34 1.17 |

|

В 2010 году реализация уменьшилась по сравнению с 2003 годом на 20.6 тыс.тонн, но к 2011 году снова увеличивается. Наблюдается общее снижение темпов роста. Значение абсолютного прироста имеет тенденцию к уменьшению.

Средняя величина - обобщающая характеристика изучаемого признака в исследуемой совокупности . Она отражает его типичный уровень в расчете на единицу совокупности в конкретных условиях места и времени.

Определим средние базисные показатели уровней ряда:

Произведем интервальный прогноз реализации зерна, для этого:

произведем точечный прогноз, полученный подстановкой в уравнение регрессии ожидаемого значения фактора:

![]()

![]()

![]()

Но вероятность точной реализации такого прогноза крайне мала. Необходимо сопроводить его значением средней ошибки прогноза, или доверительным интервалом прогноза, с достаточно большой вероятностью. Вычислим среднюю ошибку по формуле:

где yk - ожидаемое значение фактора

n - объем выборки

Sy ост - оценка среднего квадратического отклонения

![]() ,

,

Определим доверительные границы интервала. При доверительной вероятности 0,95 значение t-критерия равно 2,14. В результате получим:

y2011 = 96.46±69.94

y2012 = 93.88 ± 73.23

y2013 = 91.30 ± 74.32

Сделав прогнозирование, видно, что к 2010 году можно ожидать значительное уменьшение количества реализации зерна. Главным источником неопределенности прогноза является значительная вариация количества реализованного зерна за счет других факторов.