- •Литература

- •Содержание

- •Тема 1. Основные сведения об измерениях

- •Тема 2. Средства измерений

- •Тема 1. Основные сведения об измерениях

- •1.1. Сущность и основные характеристики измерений

- •1.2. Классификация измерений

- •1.3. Методы измерений

- •1.4. Погрешности измерений

- •Тема 2. Средства измерений

- •2.1. Классификация средств измерений

- •2.2. Измерительные преобразователи

- •2. По характеру преобразования:

- •3. По месту в измерительной цепи:

- •4. По другим признакам:

- •2.3. Структурные схемы измерительных устройств

- •2.4. Метрологические характеристики средств измерений

- •2.5. Погрешности измерительных устройств

- •2.6. Основные принципы выбора средств измерений

- •25 Кабаков п.З. Лекции – «Методы и средства измерений, испытаний и контроля»

4. По другим признакам:

Передающий измерительный преобразователь — измерительный преобразователь, предназначенный для дистанционной передачи сигнала измерительной информации;

Масштабный измерительный преобразователь — измерительный преобразователь, предназначенный для изменения размера величины или измерительного сигнала в заданное число раз.

5. По принципу действия ИП делятся на генераторные и параметрические. Краткая классификация измерительных преобразователей по принципу действия.

Генераторные |

Параметрические |

Электромагнитные |

|

Тахогенераторы |

Индуктивные и магнитоупругие |

Тепловые |

|

Термопары |

Терморезисторы |

Оптические |

|

Фотоэлемент |

Фоторезистор, фотодиод, и.д. |

И т.д.

Тахогенераторы

Тахогенераторы применяются для измерения скорости вращения объекта. Тахогенераторы служат для измерения частоты вращения по значению выходного напряжения, а также для получения электрических сигналов, пропорциональных частоте вращения вала в схемах автоматического регулирования. Используются в устройствах электропривода, в транспортных средствах, станкостроении и пр.

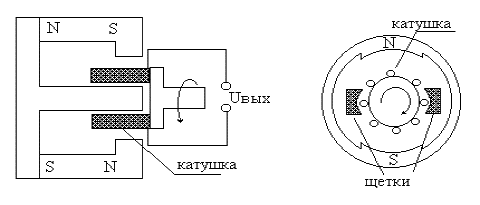

Тахогенераторы бывают с подвижными и неподвижными катушками, а также постоянного и переменного тока. Общее устройство показано на рисунке ниже:

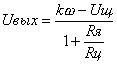

В соответствии с ГОСТ 18303-72 выходное напряжение тахогенераторов определяется как:

![]() .

.

К- статический коэффициент тахогенератора.

Однако значение выходного напряжения должно быть скорректировано с учетом падения напряжения в цепи якоря и на щеточном контакте ТГ.

;

;

где Uщ- падение напряжения на щетках, Rя- сопротивление цепи якоря, Rц- сопротивление измерительной цепи.

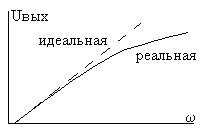

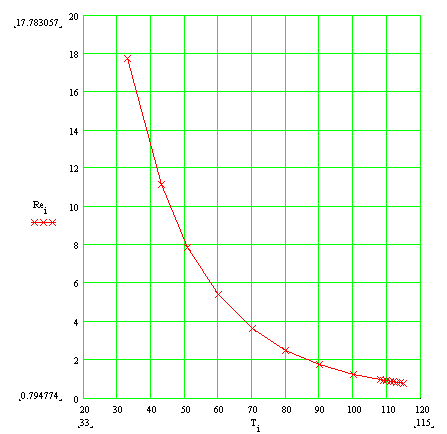

График, иллюстрирующий функцию

![]() (реальную

и идеальную) показан ниже.

(реальную

и идеальную) показан ниже.

Достоинства

Пара тахогенератор — тахометр не требует дополнительных источников питания, проста и достаточно надёжна в работе.

Погрешность измерительных тахогенераторов составляет 0.2….0.5%

Недостатки

Тахогенераторы не могут измерять очень медленное (получающийся сигнал чересчур мал) и быстрое вращение (высокая погрешность).

Тахогенератор создаёт дополнительную нагрузку на вращающийся вал и содержит трущиеся детали, требующие регулярного ухода.

Индуктивные преобразователи

Индуктивные датчики основаны на преобразовании линейных перемещений в изменение индуктивности катушки. Они являются генераторными преобразователями и преобразуют механическую энергию в электрическую. Преимуществами индуктивного метода измерений являются: непрерывность измерения; возможность регистрации непрерывно изменяющихся величин, что необходимо при контроле параметров зубчатых, колес, перемещений узлов станков и др.; возможность отсчета действительных отклонений измеряемой величины по шкале прибора; дистанционность измерений; высокая чувствительность и простота конструкции датчиков. Недостатками метода являются сравнительная сложность электрических схем включения датчиков и влияние отклонений параметров схемы на результаты измерения.

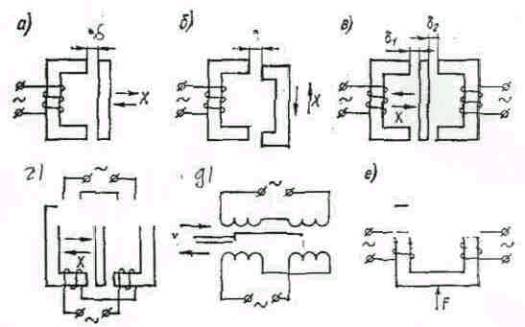

Принцип действия и конструкция. Индуктивный преобразователь представляет собой катушку индуктивности (дроссель), полное сопротивление которой изменяется при взаимном относительном перемещении элементов магнитопровода.

Рис. Индуктивные преобразователи с изменяющейся длиной зазора (а), с изменяющимся сечением зазора (б), дифференциальным (в), дифференциальный трансформаторный (г), дифференциальный трансформаторный с разомкнутой магнитной цепью (д) и магнитоупругий (е)

Терморезисторы

Терморезисторы (термисторы) - это резисторы, сопротивление которых сильно изменяется в зависимости от температуры. Благодаря чувствительности к температуре термисторы используются для измерения температуры и построения систем управления температурой в технологическом и лабораторном оборудовании.

Терморезисторы изготавливаются на основе полупроводникового оксида металлов, спрессованного для получения заданной формы. Механическая прочность и защита от воздействий окружающей среды обеспечивается с помощью металлического корпуса или защитного изолирующего слоя. Термисторы имеют нелинейную вольтамперную характеристику и очень высокую температурную чувствительность по сравнению с другими типами датчиков температуры. Типовое значение ТКС для термисторов составляет -5% на градус, в то время как для платинового термопреобразователя (RTD) он составляет 0,4% на градус.

Типовой диапазон температур термисторов достаточно узок (-60...+150 С), для некоторых образцов он расширен до (-60...+300 С).

Рис. Зависимость сопротивления от температуры для термистора ММТ-1 22Ком.

Оптические преобразователи.

Оптические преобразователи, как правило, построены на использовании явления фотоэффекта. Выполняют преобразование фотонов света в электрический сигнал и подразделяются на преобразователи с внешним и внутренним фотоэффектом. К преобразователям с внешним фотоэффектом относятся электровакуумные фотоэлементы и фотоумножители. К преобразователям с внутренним фотоэффектом, который свойствен полупроводникам, относятся фоторезисторы, преобразователи с обеденным слоем и фотоэлектромагнитные преобразователи.

Внутренний фотоэффект – явление, происходящее внутри кристаллической решетки твердого тела при воздействии светового потока. При этом происходит изменение энергетического состояния носителей зарядов, приводящее к их концентрации и перераспределению внутри кристалла. Этот тип фотоэффекта характерен только для полупроводников и диэлектриков.

Внешний фотоэффект состоит в эмиссии электронов под действием светового потока.

Основной характеристикой фотоэлемента является зависимость выходного тока Iф от величины светового потока F при неизменных внешних условиях, т. е. при постоянной длине световой волны l = const и постоянном напряжении U = const,

![]()

Для некоторых фотоэлементов эта зависимость линейна:

![]()

где S — чувствительность фотоэлемента.

Преимущества.

Фотоэлектрические преобразователи имеют существенные преимущества в устройствах синхронизации, поскольку крутизна и амплитуда генерируемых импульсов мало зависит от частоты вращения объекта диагностирования. На фотоэлектрические преобразователи очень малое влияние оказывают электрические и магнитные поля, что делает их незаменимыми для установки вблизи электрических машин.

Недостатки.

К числу недостатков фотоэлектрических преобразователей, применяемых для измерения параметров движения, относят необходимость в дополнительном источнике питания осветителя, необходимость защиты оптической системы от загрязнения, а иногда и от постороннего света. Фотоэлектрические преобразователи не могут быть использованы в тех случаях, когда по конструктивным соображениям сложно обеспечить прозрачность корпуса первичного преобразователя, например в турбинно-тахометрических расходомерах жидкости, рассчитанных на высокие давления.

Применение.

На основе фотоэлектрических преобразователей выполняют датчики для измерения параметров движения с практически полным отсутствием тормозного действия. Фотоэлектрические преобразователи могут быть использованы в бесконтактных датчиках угловых и линейных перемещений, основанных на методе отражения, при установке которых достаточно только нанесение меток краской или липкой лентой на перемещающихся объектах диагностирования.

Применяются для измерения освещенности, для измерения освещенности в области спектра (280-400) нм в мВт/м2 от различных источников УФ-излучения. Фотоэлектрические преобразователи в основном используют для измерения частот вращения, анализа загрязнений масел рабочих жидкостей, а также анализа состава отработавших (выхлопных) газов двигателей внутреннего сгорания.