- •1.3. Электроэнергетика

- •9.2. Метод характерных суточных режимов

- •9.3. Метод средних нагрузок

- •9.4. Метод среднеквадратичных параметров режима

- •9.5. Метод времени наибольших потерь

- •9.7. Метод эквивалентного сопротивления

- •1.4.12. Механический расчет линий электропередач

- •§ 1.11. Опытное определение параметров схемы замещения трансформаторов

- •12.7. Выбор проводников линий электропередачи по допустимой потере напряжения

- •12.8. Выбор проводников линий электропередачи по условию нагревания

- •12.9. Учет технических ограничений при выборе проводов воздушных линий и жил кабелей

- •12.3. Критерии сравнительной технико-экономической эффективности

§ 1.11. Опытное определение параметров схемы замещения трансформаторов

Полученная в § 1.6 электрическая схема замещения (см. рис. 1.18, б) позволяет с достаточной точностью исследовать свойства трансформаторов в любом режиме. Использование этой схемы при определении характеристик имеет наибольшее практическое значение для трансформаторов мощностью 50 кВ-А и выше, так как исследование таких трансформаторов методом непосредственной нагрузки связано с некоторыми техническими трудностями: непроизводительным расходом электроэнергии, необходимостью в громоздких и дорогостоящих нагрузочных устройствах.

Определение параметров схемы замещения Z1 = г1 + jx1, Zm=rm + jxm, Z’2=r2'+jx'2возможно либо расчетным (в процессе расчета трансформатора), либо опытным путем. Ниже излагается порядок определения параметров схемы замещения трансформатора опытным путем, сущность которого состоит в проведении опыта холостого хода (х.х.) и опыта короткого замыкания (к.з).

Опыт холостого хода. Холостым ходом называют режим работы трансформатора при разомкнутой вторичной обмотке (Zн=∞, I2 = 0). В этом случае уравнения напряжений и токов (1.34) принимают вид

(1.40)

(1.40)

Так как полезная мощность при работе трансформатора вхолостую равна нулю, то мощность на входе трансформатора в режиме х.х. Р0расходуется на магнитные потери в магнитопроводе Рм, (потери на перемагничивание магнитопровода и вихревые токи) и электрические потери в меди I02r1, (потери на нагрев обмотки при прохождении по ней тока) одной лишь первичной обмотки. Однако ввиду небольшого значения тока I0, который обычно не превышает 2—10% от I1ном, электрическими потерями I02r1, можно пренебречь и считать, что вся мощность х.х. представляет собой мощность магнитных потерь в стали магнитопровода. Поэтому магнитные потери в трансформаторе принято называть потерями холостого хода (см. §1.14).

Рис. 1.29. Схемы опыта х.х. трансформаторов однофазного (а), трехфазного (б)

Опыт х.х. однофазного трансформатора проводят по схеме изображенной на рис. 1.29, а. Комплект электроизмерительных приборов, включенных в схему, дает возможность непосредственно измерить напряжение U1, подведенное к первичной обмотке; напряжение U20на выводах вторичной обмотки; мощность х х Р0и ток х.х. I0.

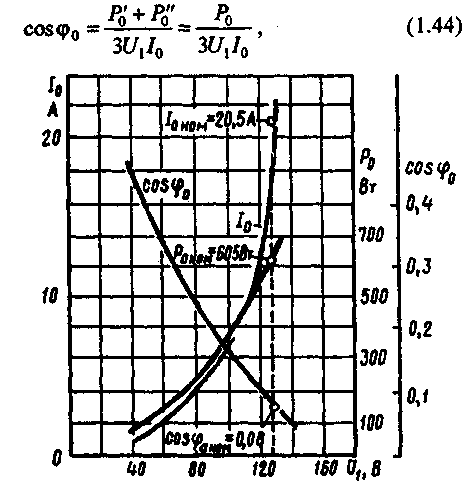

Напряжение к первичной обмотке, трансформатора обычно подводят через однофазный регулятор напряжения РНО, позволяющий плавно повышать напряжение от 0 до 1,15U1ном. При этом через приблизительно одинаковые интервалы тока х.х. снимают показания приборов, а затем строят характеристики х.х.: зависимости тока х.х. Iо, мощности х.х. Р0и коэффициента мощности х.х. соsφ0 от первичного напряжения U1 (рис. 1.30).

Рис. 1.30. Характеристики х.х. трансформатора

Криволинейность этих характеристик обусловлена состоянием магнитного насыщения магнитопровода, которое наступает при некотором значении напряжения U1.

В случае опыта холостого хода с трехфазным трансформатором напряжение U1устанавливают посредством трехфазного регулятора напряжения РНТ (рис. 1.29, б). Характеристики х.х. строят по средним фазным значениям тока и напряжения для трех фаз:

Рис. 1.30. Характеристики х.х. трансформатора

(1.41)

(1.41)

(1.42)

(1.42)

Коэффициент мощности для однофазного трансформатора

(1.43)

(1.43)

где Pо' и Pо" — показания однофазных ваттметров; U1и I0 — фазные значения напряжения и тока.

По данным опыта х.х. можно определить: коэффициент трансформации

k = U1/U20 = wl/w2;

ток х.х. приU1ном (в процентах от номинального первичного тока)

i0=(Iоном/I1 ном)100; (1.45)

потери х.х. Р0.

В трехфазном трансформаторе токи для трехфазного трансформатора х.х. в фазах неодинаковы и образуют несимметричную систему (см. § 1.8), поэтому мощность Pоследует измерять двумя ваттметрами по схеме, изображенной на рис. 1.29, б. Падение напряжения в первичной ветви схемы замещения в режиме х.х. I0(r1+jx1) (рис. 1.31) составляет весьма незначительную величину, поэтому, не допуская заметной ошибки, можно пользоваться следующими выражениями для расчета параметров ветви намагничивания:

(1.46)

(1.47)

(1.48)

Обычно в силовых трансформаторах общего назначения средней и большой мощности при номинальном первичном напряжении ток х.х. i0=10÷0,6%.

Если же фактические значения тока х.х. I0ном и мощности х.х. P0ном, соответствующие номинальному значению первичного напряжения U1ном, заметно превышают величины этих параметров, указанные в каталоге на данный тип трансформатора, то это свидетельствует о неисправности этого трансформатора: наличие короткозамкнутых витков в обмотках либо замыкании части пластин магнитопровода.

Рис. 1.31. Схема замещения трансформатора в режиме х.х.

Опыт короткого замыкания. Короткое замыкание трансформатора — это такой режим, когда вторичная обмотка замкнута накоротко (zн = 0), при этом вторичное напряжение U2 = 0. В условиях эксплуатации, когда к трансформатору подведено номинальное напряжение U1ном, короткое замыкание является аварийным режимом и представляет собой большую опасность для трансформатора (см. § 4.1).

Рис. 1.32. Схемы опыта к.з. трансформаторов однофазного (а), трехфазного (6)

При опыте к.з. обмотку низшего напряжения однофазного трансформатора замыкают накоротко (рис. 1.32, а), а к обмотке высшего напряжения подводят пониженное напряжение, постепенно повышая его регулятором напряжения РНО до некоторого значения UK.ном, при котором токи к.з. в обмотках трансформатора становятся равными номинальным токам в первичной ( I1к = I1ном) и вторичной (I2к = I2ном) обмотках. При этом снимают показания приборов и строят характеристики к.з., представляющие собой зависимость тока к.з. I1К, мощности к.з. Рки коэффициента мощности cosφK от напряжения к.з. Uк(рис. 1.33).

Рис. 1.33. Характеристики к.з. трансформатора

В случае трехфазного трансформатора опыт проводят по схеме, показанной на рис.1.32, б, а значения напряжения к.з. и тока к.з. определяют как средние для трех фаз:

(1.49)

(1.49)

(1-50)

(1-50)

Коэффициент мощности при опыте к.з.

cosφк= Рк/(3UкI1к) (1-51)

При этом активную мощность трехфазного трансформатора измеряют методом двух ваттметров. Тогда мощность к.з.

(1-52)

(1-52)

В (1.52) PK и РK — показания однофазных ваттметров, Вт.

Напряжение, при котором токи в обмотках трансформатора при опыте равны номинальным значениям, называют номинальным напряжением короткого замыкания и обычно выражают его в % от номинального:

uк=(Uк/U1ном)100 (1.53)

Для силовых трансформаторов uк = 5-10% от U1HOM.

Как следует из (1.20), магнитный поток в магнитопроводе трансформатора пропорционален первичному напряжению U1. Но так как это напряжение при опыте к.з. составляет не более 10% от U1HOM, то такую же небольшую величину составляет магнитный поток. Для создания такого магнитного потока требуется настолько малый намагничивающий ток, что значением его можно пренебречь. В этом случае уравнение токов (1.24) принимает вид

(1.54)

(1.54)

а схема замещения трансформаторов для опыта к.з. не содержит ветви намагничивания (рис. 1.34, а). Для этой схемы замещения можно записать уравнение напряжений

Рис. 1.34. Схема замещения (а) и векторная диаграмма (б) трансформатора в режиме к.з.

, (1.55)

, (1.55)

или

(1.56)

(1.56)

Полное сопротивление трансформатора при опыте к.з.

ZK=rK+jxk, (1.57)

где гк и xk — активная и индуктивная составляющие сопротивления к.з. ZK.

Воспользовавшись уравнениями токов (1.54) и напряжений (1.55), для опыта к.з. построим векторную диаграмму трансформатора (рис. 1.34, б). Построение этой диаграммы начинают с вектора напряжения к.з. UK = I1KZK. Затем под углом φкквектору UKпроводят вектор тока к.з. I1K = –I2K. Построив векторы падений напряжения в первичной обмотке I1Kr1, и jI1Kx1, и векторы падения напряжения во вторичной обмотке –I’2Kr’2 и –jI’2Kx’2,получают прямоугольный треугольник АОВ, называемый треугольником короткого замыкания. Стороны этого треугольника будут:

Здесь

(1.58)

(1.58)

где Uк.аUк.р — активная и реактивная составляющие напряжения к.з., В.

Полное, активное и индуктивное сопротивления схемы замещения при опыте к.з.:

Полученные значения сопротивлений гк и zk, мощности Рк, коэффициента мощности соsφк и напряжения к.з. uк следует привести к рабочей температуре обмоток +75 °С:

Здесь гк — активное сопротивление к.з. при температуре θ1; α = 0,004 —температурный коэффициент для меди и алюминия.

Так как при опыте к.з. основной поток Фmах составляет всего лишь несколько процентов по сравнению с его значением при номинальном первичном напряжении, то магнитными потерями, вызываемыми этим потоком, можно пренебречь. Следовательно, можно считать, что мощность Рk, потребляемая трансформатором ври опыте к.з., идет полностью на покрытие электрических потерь в обмотках трансформатора:

Мощность к.з. приводят к рабочей температуре обмоток +75 °С:

Графики электрических нагрузок и показатели, характеризующие приемники электроэнергии.

Электрическая нагрузка отдельных потребителей, а следовательно, и суммарная их нагрузка, определяющая режим работы электростанций в энергосистеме, непрерывно меняется. Принято отражать этот факт графиком нагрузки, т. е. диаграммой изменения мощности (тока) электроустановки во времени.

По виду фиксируемого параметра различают графики активной Р, реактивной Q, полной (кажущейся) S мощностей и тока I электроустановки.

Как правило, графики отражают изменение нагрузки за определенный период времени. По этому признаку их подразделяют на суточные (24 ч), сезонные, годовые и т. п.

По месту изучения или элементу энергосистемы, к которому они относятся, графики можно разделить на следующие группы:

графики нагрузки потребителей, определяемые на шинах подстанций;

сетевые графики нагрузки - на шинах районных и узловых подстанций;

графики нагрузки энергосистемы, характеризующие результирующую нагрузку энергосистемы;

графики нагрузки электростанций.

Графики нагрузки используют для анализа работы электроустановок, для проектирования системы электроснабжения, для составления прогнозов электропотребления, планирования ремонтов оборудования, а также в процессе эксплуатации для ведения нормального режима работы.

б) Суточные графики нагрузки потребителей

Фактический график нагрузки может быть получен с помощью регистрирующих приборов, которые фиксируют изменения соответствующего параметра во времени.

Перспективный график нагрузки потребителей определяется в процессе проектирования. Для его построения надо располагать прежде всего сведениями об установленной мощности электроприемников, под которой понимают их суммарную номинальную мощность. Для активной нагрузки

Графики электрических нагрузок позволяют правильно подойти к выбору основного оборудования подстанций — трансформаторов, компенсирующих устройств, кабелей и наметить наиболее экономичный режим их работы.

В условиях действующего предприятия графики электрических нагрузок помогают выявить основные показатели электрических нагрузок, которые необходимы для проектирования электроснабжения аналогичных производств.

Суточные графики показывают изменение нагрузок в течение суток. Их строят по показаниям счетчиков активной и реактивной энергии через каждый час либо каждые полчаса (для выявления получасового максимума нагрузки).

В проектировании используют типовые суточные графики, характерные для данного вида производства, в которых максимальная суточная нагрузка принята за единицу или за 100 %, а остальные нагрузки выражены в долях единицы или в процентах. Для построения конкретного суточного графика необходимо знать максимальную нагрузку и иметь типовой суточный график.

Для суточных графиков активной и реактивной нагрузок характерны следующие величины: максимум активной (реактивной) нагрузки за сутки P'м (Q'м) кВт (квар), максимум активной нагрузки в наиболее загруженной смене Pм кВт, расход активной (реактивной) энергии за сутки Wcут (Vcут), кВт-ч (квар-ч), расход активной (реактивной) энергии за наиболее загруженную смену Wcм (Vcм), кВт-ч (квар-ч).

Используя эти характерные величины и зная общую номинальную мощность всех рабочих электроприемников (Ри, кВт), можно определить следующие характерные для суточных графиков показатели:

Cреднюю активную нагрузку за сутки (кВт):

Рсут = Wсут/24,

Средниюю активную нагрузку за наиболее загруженную смену (кВт):

Рсм = Wcм/8,

Коэффициент использования номинальной мощности Рн за наиболее загруженную смену:

Ки = Рсм/Рн,

Коэффициент мощности в период максимума:

Классификация приемников энергии и их общие характеристики.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЕМНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ИХ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Около 70% всей вырабатываемой в нашей стране электрической энергии потребляется промышленными предприятиями.

Приемники электроэнергии промышленных предприятий делятся на следующие группы:

1. Приемники трехфазного тока напряжением до 1000 В, частотой 50 Гц.

2. Приемники трехфазного тока напряжением выше 1000 В, частотой 50 Гц.

3. Приемники однофазного тока напряжением до 1000 В, частотой 50 Гц.

4. Приемники, работающие с частотой, отличной от 50 Гц, питаемые от преобразовательных подстанций и установок.

5. Приемники постоянного тока, питаемые от преобразовательных подстанций и установок.

Для всех приемников перечисленных выше групп необходимо выяснить:

1) требования, предъявляемые действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) к надежности питания приемников (1-я, 2-я и 3-я категории);

3) режим работы (продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный); -

3) места расположения приемников электроэнергии и являются ли они стационарными или передвижными.

В настоящее время электроснабжение промышленных предприятий ведется на переменном трехфазном токе. Для питания групп приемников постоянного тока сооружаются преобразовательные подстанции, на которых устанавливаются преобразовательные агрегаты: полупроводниковые выпрямители, ртутные выпрямители, двигатели-генераторы и механические выпрямители.

Преобразовательные агрегаты питаются от сети трехфазного тока и являются поэтому приемниками трехфазного тока.

Приемники постоянного тока, имеющие индивидуальные преобразовательные агрегаты: электропривод по системе генератор-двигатель, ионный электропривод и т.п., являются с точки зрения электроснабжения приемниками трехфазного тока.

Часто встречающимися приемниками постоянного тока, требующими питания от преобразовательных подстанций, являются внутризаводской электрифицированный транспорт, некоторые установки, использующие явление электролиза, некоторые электродвигатели подъемно-транспортных и вспомогательных механизмов.

Согласно ПУЭ [37] электротехнические установки, производящие, преобразующие, распределяющие и потребляющие электроэнергию, подразделяются на электроустановки напряжением до 1000 В и электроустановки напряжением выше 1000 В.

Электротехнические установки напряжением до 1000 В выполняются как с глухо заземленной, так и с изолированной нейтралью, а установки постоянного тока

с глухо заземленной и изолированной нулевой точкой.

Электрические установки с изолированной нейтралью следует применять при повышенных требованиях по безопасности (торфяные разработки, угольные шахты и т. п.) при условии, что в этом случае обеспечиваются контроль изоляции сети и целость пробивных предохранителей, быстрое обнаружение персоналом замыканий на землю и быстрая ликвидация их либо автоматическое отключение участков с замыканием на землю.

В четырехпроходных сетях переменного тока или трехпроходных сетях постоянного тока для установок без повышенной опасности глухое заземление нейтрали обязательно.

Электрические установки напряжением выше 1000 В делятся на установки:

1) с изолированной нейтралью (напряжения до 35 кВ);

2) с нейтралью, включенной на землю через индуктивное сопротивление для компенсации емкостных токов (напряжения до 35 кВ и редко 110 кВ);

3) с эффективно заземленной нейтралью (напряжения 110 - 150 кВ)

4) с глухо заземленной нейтралью (напряжение 220 кВ и выше).

Кроме того, все эти установки подразделяются на установки с малыми токами замыкания на землю (до 500 А) и установки с большими токами замыкания на землю (более 500 А).

По частоте тока приемники электроэнергии делятся на приемники промышленной частоты (50 Гц) и приемники с высокой (выше 10 кГц), повышенной (до 10 кГц) и пониженной (ниже 50 Гц) частотами.

Большинство приемников использует электрическую энергию нормальной промышленной частоты. Установки высокой и повышенной частоты применяются для нагрева под закалку, ковку и штамповку металлов, а также для плавки металлов. К приемникам с повышенной частотой относятся, например, электрические двигатели в текстильной промышленности при производстве искусственного шелка (частота 133 Гц).

Для преобразования переменного тока промышленной частоты в токи высокой и повышенной частоты служат двигатели-генерторы (электромашинные преобразователи), а также тиристорные или ионные преобразователи. Для получения повышенной частоты до 10 кГц применяют преимущественно тиристорные преобразователи (инверторы). Для получения частот 10 кГц и выше применяются ламповые генераторы. От ионных генераторов можно получать до 2800 Гц. К приемникам с пониженной частотой относятся коллекторные электродвигатели, применяемые для транспортных целей (16 2/3 Гц), перемешиватели жидкого металла (до 25 Гц) и индукционные нагревательные устройства для отливки крупных деталей. Переменный ток пониженной частоты в промышленных установках широкого применения не имеет.

Приемники электрической энергии могут быть подразделены на группы по сходству режимов, т.е. по сходству графиков нагрузки. Деление потребителей на группы позволяет более точно находить суммарную электрическую нагрузку.

Различают три характерные группы приемников:

1. Приемники, работающие в режиме с продолжительно неизменной или мало меняющейся нагрузкой. В этом режиме электрическая машина или аппарат может работать продолжительное время без повышения температуры отдельных частей машины или аппарата свыше допустимой. Примерами приемников, работающих в этом режиме, являются электродвигатели компрессоров, насосов, вентиляторов и т. п.

2. Приемники, работающие в режиме кратковременной нагрузки. В этом режиме рабочий период машины или аппарата не настолько длителен, чтобы температура отдельных частей машины или аппарата могла достигнуть установившегося значения. Период остановки машины или аппарата настолько длителен, что машина практически успевает охладиться до температуры окружающей среды. Примерами данной группы приемников являются электродвигатели электроприводов вспомогательных механизмов металлорежущих станков (механизмы подъема поперечины, зажимы колонн, двигатели быстрого перемещения суппортов и др.), гидравлических затворов и т. п.

3. Приемники, работающие в режиме повторно-кратковременной нагрузки. В этом режиме кратковременные рабочие периоды машины или аппарата чередуются с кратковременными периодами отключения. Повторно-кратковременный режим работы характеризуется относительной продолжительностью включения (ПВ) и длительностью цикла. В повторно-кратковременном режиме электрическая машина или аппарат может работать с допустимой для них относительной продолжительностью включения неограниченное время, причем превышение температур отдельных частей машины или аппарата не выйдет за пределы допустимых значений. Примером этой группы приемников являются электродвигатели кранов, сварочные аппараты и т. п.

Для перечисленных выше режимов работы приемников в соответствии с ГОСТ 183-74 электропромышленность выпускает электродвигатели, рассчитанные на указанные условия работы.

В действительности график нагрузки каждого приемника отличается от заданного при проектировании. На режим работы приемника влияют технологические особенности каждой отрасли промышленности. График нагрузки приемника является основным показателем, по которому его следует классифицировать.

Кроме разделения потребителей по режимам работы следует учитывать несимметричность нагрузки или неравномерность загрузки фаз. К симметричным нагрузкам относятся электродвигатели и трехфазные печи. К несимметричным нагрузкам (одно- и двухфазным) следует отнести электрическое освещение, однофазные к двухфазные печи, однофазные сварочные трансформаторы и т. п. в том случае, когда распределить их симметрично по фазам не удается.

Надежность (бесперебойность) питания

С точки зрения обеспечения надежного и бесперебойного питания, приемники электрической энергии делятся на четыре категории:

Особая категория

приемники, перерыв в электроснабжении которых недопустим.

1-я категория

приемники, перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой опасность для жизни людей или значительный материальный ущерб, связанный с повреждением оборудования, массовым браком продукции или длительным расстройством сложного технологического процесса производства.

2-я категория

приемники, перерыв в электроснабжении которых связан с существенным недоотпуском продукция, простоем людей, механизмов, промышленного транспорта.

3-я категория

приемники, не подходящие под определения 1-й и 2-й категорий (например, приемники второстепенных цехов, не определяющих технологический процесс основного производства).

Вопрос о надежности электроснабжения потребителей связан с числом источников питания, схемой электроснабжения и категорией потребителей. Приемники 1-й категории должны иметь не менее двух независимых источников питания. Приемники 2-й категории могут иметь один-два источника питания (решается конкретно в зависимости от значения, которое имеет данное промышленное предприятие в народном хозяйстве страны, и местных условий). Приемники 3-й категории, как правило, могут иметь один источник питания, но если по местным условиям можно обеспечить питание без существенных затрат и от второго источника, то применяется резервирование питания и для этой категории приемников.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЕМНИКИ электрической ЭНЕРГИИ

Силовые общепромышленные установки

К этой группе приемников относятся компрессоры, вентиляторы, насосы и подъемно-транспортные устройства.

Двигатели компрессоров, вентиляторов и насосов работают примерно в одинаковом режиме и в зависимости от мощности снабжаются электрической энергией па напряжении от 0,22 до 10 кВ. Мощность таких установок изменяется в очень широком диапазоне от долей единицы до тысяч киловатт. Питание двигателей производится током промышленной частоты 50 Гц. Характер нагрузки, как правило, ровный, особенно для мощных установок. Перерыв в электроснабжении чаще всего недопустим и может повлечь за собой опасность для жизни людей, серьезное нарушение технологического процесса или повреждение оборудования. Например, прекращение подачи сжатого воздуха на машиностроительном заводе, где режущий инструмент крепится при помощи пневматических устройств, может вызвать ранения обслуживающего персонала. Прекращение электроснабжения насосной станции на металлургическом заводе может вывести из строя такую ответственную установку, как доменная печь, и причинить крупные убытки. Последствия отключения насосных установок во время пожара не нуждаются в пояснениях. В ряде цехов прекращение питания двигателей вентиляторов может вызвать массовые отравления работающего персонала. Таких примеров можно привести большое количество. В указанных случаях установки следует относить к потребителям 1-й категории.

Потребители рассматриваемой группы создают нагрузку равномерную и симметричную по всем трем (разам. Толчки нагрузки имеют место только при пуске. Коэффициент мощности достаточно стабилен и обычно имеет значение 0,8

0,85.

Для электропривода крупных насосов, компрессоров и вентиляторов чаще всего применяют синхронные двигатели, работающие с опережающим коэффициентом мощности.

Подъемно-транспортные устройства работают в повторно-кратковременном режиме. Для этих устройств характерны частые толчки нагрузки. в связи с резкими изменениями нагрузки коэффициент мощности также изменяется в значительных пределах, в среднем от 0,3 до 0,8. По бесперебойности питания эти устройства должны быть отнесены (в зависимости от места работы и установки) к потребителям 1-й и 2-й категорий. В подъемно-транспортных устройствах применяется как переменный (50 Гц), так и постоянный ток. В большинстве случаев нагрузку от подъемно-транспортных устройств на стороне переменного тока следует считать симметричной по всем трем фазам.

Электрические осветительные установки

Электрические светильники представляют собой однофазную нагрузку, однако благодаря незначительной мощности приемника (обычно не более 2 кВт) в электрической сети при правильной группировке осветительных приборов можно достичь достаточно равномерной нагрузки по фазам (с несимметрией не более 5

10%).

Характер нагрузки равномерный, без толчков, но ее значение изменяется в зависимости от времени суток, года и географического положения. Частота тока общепромышленная, равная 50 Гц. Коэффициент мощности для ламп накаливания равен 1, для газоразрядных ламп 0,6. Следует иметь в виду, что в проводах, особенно нулевых, при применении газоразрядных ламп появляются высшие гармоники тока.

Кратковременные (несколько секунд) аварийные перерывы в питании осветительных установок допустимы. Продолжительные перерывы (минуты и часы) в питании для некоторых видов производства недопустимы. В таких случаях применяется резервирование питания от второго источника тока (в некоторых случаях даже от независимого источника постоянного тока). В тех производствах, где отключение освещения угрожает безопасности людей, применяются специальные системы аварийного освещения. Для осветительных установок промышленных предприятий применяются напряжения от 6 до 220 В.

Преобразовательные установки

Для преобразования трехфазного тока в постоянный или трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц в трехфазный или однофазный ток пониженной, повышенной или высокой частоты на территории промышленного предприятия сооружаются преобразовательные остановки.

В зависимости от типа преобразователей тока преобразовательные остановки делятся на:

1) полупроводниковые преобразовательные установки;

2) преобразовательные установки с ртутными выпрямителями;

3) преобразовательные установки с двигателями-генераторами,

4) преобразовательные остановки с механическими выпрямителями.

По своему назначению преобразовательные установки сложат для питания

1) двигателей ряда машин и механизмов;

2) электролизных ванн;

3) внутризаводского электрического транспорта;

4) электрофильтров;

5) сварочных установок постоянного тока и др.

Преобразовательные установки для целей электролиза широко применяются в цветной металлургии для получения электролитических алюминия, свинца, меди и пр. В таких установках ток промышленной частоты напряжением 6

35 кВ, как правило, при помощи кремниевых выпрямителей преобразуется в постоянный ток необходимого по технологическим условиям напряжения (до 825 В).

Перерыв в питании электролизных установок не приводит к тяжелым авариям с повреждением основного оборудования и может быть допущен на несколько минут, а в некоторых случаях на несколько часов Здесь перерыв питания связан в основном с недовыпуском продукции. Однако вследствие обратной э.д.с. электролизных ванн в некоторых случаях могут иметь место перемещения выделившихся металлов обратно в раствор ванны и, следовательно, дополнительная затрата электроэнергии на новое выделение этого же металла Электролизные установки должны снабжаться электрической энергией, как приемники 1-й категории, но допускающие кратковременные перерывы в питании Режим работы электролизных установок дает достаточно равномерный и симметричный по фазам график нагрузки Коэффициент мощности электролизных установок равен примерно 0,85

0,9 Особенностью электролизного процесса является необходимость поддержания постоянства выпрямленною тока, и в связи с этим возникает необходимость регулирования напряжения со стороны переменного тока.

Преобразовательные установки для внутрипромышленного электрического транспорта (откатка, подъем, различные виды перемещения грузов и т.п. ) по мощности относительно невелики (от сотен до 2000

3000 кВт). Коэффициент мощности таких установок колеблется в пределах 0,7

0,8. Нагрузка на стороне переменного тока симметрична по фазам, но резко изменяется за счет пиков тока при работе тяговых электродвигателей Перерыв в питании приемников этой группы может повлечь за собой порчу продукции и даже оборудования (особенно на металлургических заводах). Прекращение работы транспорта вообще вызывает серьезные осложнения в работе предприятия, и поэтому эта группа потребителей должна снабжаться электроэнергией, как приемники 1-й или 2-й категории, допускающие кратковременный перерыв в питании Питание этих установок производится переменным током промышленной частоты напряжением 0,4

35 кВ.

Преобразовательные установки для питания электрофильтров (с механическими выпрямителями) до 100

200 кВт имеют широкое применение для очистки газов Питаются эти установки переменные током промышленной частоты от специальных трансформаторов, имеющих на первичной обмотке напряжение 6

10 кВ, а на вторичной до 110 кВ Коэффициент мощности этих установок равен 0,7

0,8. Нагрузка на стороне высокого напряжения симметрична и равномерна Перерывы в питании допустимы, длительность их зависит от технологического процесса производства В таких производствах, как химические заводы, эти установки могут быть отнесены к приемникам 1-й и 2-й категорий.

Электродвигатели производственных механизмов

Этот вид приемников встречается на всех промышленных предприятиях Для электропривода современных станков применяются все виды двигателей. Мощность двигателей чрезвычайно разнообразна л изменяется от долей до сотен киловатт и больше В станках, где требуются высокие частоты вращения и регулирование ее, применяются двигатели постоянного тока, питающиеся от выпрямительных установок. Напряжение сети 660

380/220 В с частотой 50 Гц Коэффициент мощности колеблется в широких пределах в зависимости от технологического процесса По надежности электроснабжения эта группа приемников относится, как правило, ко 2-й категории Однако имеется ряд станков, где перерыв в питании недопустим по условиям техники безопасности (возможны травмы обслуживающего персонала) и по причине возможной порчи изделий, особенно при обработке крупных дорогостоящих деталей.

Электрические печи и электротермические установки

По способу превращения электрической энергии в тепловую можно разделить на:

1) печи сопротивления;

2) индукционные печи и установки;

3) дуговые электрические печи;

4) печи со смешанным нагревом.

1. Печи сопротивления по способу нагрева подразделяются на печи косвенного действия и печи прямого действия. Нагрев материала в печах косвенного действия происходит за счет тепла, выделяемого нагревательными элементами при прохождении по ним электрического тока. Печи косвенного нагрева являются установками напряжением до 1000 В и питаются в большинстве случаев от сетей 380 В промышленной частоты 50 Гц. Печи выпускаются одно- и трехфазными мощностью от единиц до нескольких тысяч киловатт. Коэффициент мощности в большинстве случаев равен 1.

В печах прямого действия нагрев осуществляется теплом, выделяемым в нагреваемом изделии при прохождении по нему электрического тока. Печи выполняются одно- и трехфазными мощностью до 3000 кВт; питание осуществляется током промышленной частоты 50 Гц от сетей 380/220 В или через понижающие трансформаторы от сетей более высокого напряжения. Коэффициент мощности лежит в интервале от 0,7 до 0,9 Большинство печей сопротивления в отношении бесперебойности электроснабжения относится к приемникам электрической энергии 2-й категории.

2. Печи и установки индукционного и диэлектрического нагрева подразделяются на плавильные печи и установки для закалки и сквозного нагрева диэлектриков

Расплавление металла в инерционных печах осуществляется теплом, возникающим в нем при прохождении индукционного тока.

Плавильные печи изготовляются со стальным сердечником и без него. Печи с сердечником применяются для плавления цветных металлов и их сплавов. Питание печей осуществляется током промышленной частоты 50 Гц напряжением 380 В и выше в зависимости от мощности. Печи с сердечником выпускаются одно-, двух- и трехфазными мощностью до 2000 кВА. Коэффициент мощности колеблется в пределах 0,2

0,8 (печи для плавки алюминия имеют cos(

) = 0,2

0,4, для плавки меди 0,6

0,8). Печи без сердечника применяются для выплавки высококачественной стали и реже

цветных металлов. Питание промышленных печей без сердечника может быть осуществлено током промышленной частоты 50 Гц от сетей напряжением 380 В и выше и током повышенной частоты 500

10 000 Гц от тиристорных или электромашинных преобразователей. Приводные двигатели преобразователей питаются током промышленной частоты.

Печи выпускаются мощностью до 4500 кВА, коэффициент мощности их очень низок: от 0,05 то 0,25. Все плавильные печи относятся к приемникам электрической энергии 2-й категории.

Установки для закалки и сквозного нагрева в зависимости от назначения питаются при частотах от 50 Гц до сотен килогерц.

Питание установок повышенной и высокой частоты производится соответственно от тиристорных или машинных преобразователей индукторного типа и ламповых генераторов. Эти установки относятся к приемникам электрической энергии 2-й категории.

В установках для нагрева диэлектриков нагреваемый материал помещается в электрическое поле конденсатора и нагрев происходит за счет токов смещения. Эта группа установок широко применяется для клейки и сушки древесины, нагрева пресс порошков, пайки и сварки пластиков, стерилизации продуктов и т. п. Питание осуществляется током с частотой 20

40 МГц и выше. В отношении бесперебойности электроснабжения установки для нагрева диэлектриков относятся к приемникам электрической энергии 2-й категории.

3. Дуговые электрические печи по способу нагрева разделяются на печи прямого и косвенного действия.

В печах прямого действия нагрев и расплавление металла осуществляются теплом, выделяемым электрической дугой, горящей между электродом и расплавляемым металлом. Дуговые печи прямого действия подразделяются на ряд типов, характерными из которых являются сталеплавильные и вакуумные.

Сталеплавильные печи питаются током промышленной частоты напряжением 6

110 1.В через понижающие трансформаторы. Печи выпускаются трехфазными мощностью до 45000 кВА в единице. Коэффициент мощности 0,85

0,9. В процессе работы в период расплавления шихты в дуговых сталеплавильных печах происходят частые эксплуатационные короткие замыкания (к.з.) Ток эксплуатационного к.з. превышает номинальный в 2,5

3,5 раза Короткие замыкания вызывают снижение напряжения на шинах подстанции, что отрицательно сказывается на работе других приемников электрической энергии. В связи с этим совместная работа дуговых печей и других потребителей от общей подстанции допустима в том случае, если при питании от мощной энергосистемы суммарная мощность печей не превышает 40% мощности понизительной подстанции, а при питании от маломощной системы 15

20%

Вакуумные дуговые печи выполняются мощностью до 2000 кВт. Питание осуществляется постоянным током напряжением 30

40 В. В качестве источников электрической энергии применяются электромашинные преобразователи и полупроводниковые выпрямители, включаемые в сеть переменного тока 50 Гц.

Нагрев металла в печах косвенного действия осуществляется теплом, выделяемым электрической дугой, горящей между

угольными электродами Дуговые печи косвенного нагрева кашли применение для выплавки меди и ее сплавов. Мощность печей сравнительно невелика (до 500 кВА); питание производится током промышленной частоты 50 Гц от специальных печных трансформаторов. В отношении бесперебойности электроснабжения эти печи относятся к приемникам электрической энергии 1-й категории, допускающим кратковременные перерывы в питании.

4. Электрические печи со смешанным нагревом можно разделить на рудотермические и печи электрошлакового переплава.

В рудотермических печах материал нагревается теплом, которое выделяется при прохождении электрического тока по шихте и горении дуги. Печи применяются для получения ферросплавов, корунда, выплавки чугуна, свинца, возгонки фосфора, выплавки медного и медно-никелевого штейна. Питание осуществляется током промышленной частоты через понижающие трансформаторы. Мощность некоторых печей очень велика, до 100 МВА (печь для возгонки желтого фосфора). Коэффициент мощности 0,85

0,92. В отношении бесперебойности электроснабжения печи для рудотермических процессов относятся к приемникам электрической энергии 2-й категории.

В печах электрошлакового переплава нагрев осуществляется за счет тепла, выделяющегося в шлаке при прохождении по нему тока. Расплавление шлака производится теплом электрической дуги. Электрошлаковый переплав применяется для получения высококачественных сталей и специальных сплавов. Питание печей осуществляется током промышленной частоты 50 Гц через понижающие трансформаторы, обычно от сетей 6

10 кВ со вторичным напряжением 45

60 В. Печи выполняются, как правило, однофазными, но могут быть и трехфазными. Коэффициент мощности 0,85

0,95. В отношении надежности электроснабжения печи электрошлакового переплава относятся к приемникам электрической энергии 1-й категории.

При электроснабжении цехов, имеющих вакуумные электрические печи всех типов, необходимо учитывать, что перерыв в питании вакуумных насосов приводит к аварии и браку дорогостоящей продукции. Эти печи следует отнести к приемникам электрической энергии 1-й категории.

Электросварочные установки

Как приемники делятся на установки, работающие на переменном и постоянном токе. Технологически сварка делится на дуговую и контактную, по способу производства работ

на ручную и автоматическую.

Электросварочные агрегаты постоянного тока состоят из двигателя переменного тока и сварочного генератора постоянного тока. При такой системе сварочная нагрузка распределяется по трем фазам в питающей сети переменного тока равномерно, но график ее остается переменным. Коэффициент мощности таких установок при номинальном режиме работы составляет 0,7

0,8; при холостом ходе коэффициент мощности снижается до 0,4. Среди сварочных агрегатов постоянного тока имеются и выпрямительные установки.

Электросварочные установки переменного тока работают на промышленной частоте переменного тока 50 Гц и представляют собой однофазную нагрузку в виде сварочных трансформаторов для дуговой сварки и сварочных аппаратов контактной сварки. Сварка на переменном токе дает однофазную нагрузку с повторно-кратковременным режимом работы, неравномерной нагрузкой фаз и, как правило, низким коэффициентом мощности (0,3

0,35 для дуговой и 0,4

0,7 для контактной сварки). Сварочные установки питаются от сетей напряжением 380

220 В. Сварочные трансформаторы на строительно-монтажных площадках характеризуются частыми перемещениями в питающей сети. Это обстоятельство должно быть учтено при проектировании питающей сети. С точки зрения надежности питания, сварочные установки относятся к приемникам электрической энергии 2-й категории.

Несимметричные режимы электрических систем. Продольная и поперечная несимметрия.

Расчет режима линии электропередач с равномерно распределенной нагрузкой. Расчет режима сети с разными номинальными напряжениями.

См. вопрос 7.

Уравнения установившегося режима электрической системы. Критерий устойчивости.

Методы выбора сечений проводов и кабелей.

ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПО УСЛОВИЯМ ЭКОНОМИЧНОСТИ

Различной площади сечения проводников линий электропередачи соответствует различный расход проводникового материала. Следовательно, при изменении площади речения проводников будут изменяться капитальные затраты в линию. С другой стороны от площади сечения проводника зависит его активное сопротивление и его диаметр, которые, в свою очередь, влияют соответственно на нагрузочные потери электроэнергии и потери холостого хода и, как следствие, на стоимость этих потерь. Причем эти указанные два фактора выступают как конкурирующие. Действительно, например, при увеличении площади сечения проводников капитальные затраты на них будут возрастать, а стоимость потерь электроэнергии в них — уменьшаться. Таким образом, проблема выбора площади сечения проводников по существу связана с определением оптимального соотношения между капитальными затратами на сооружение линии и затратами, связанными с потерями энергии в ней.

Рис. 12.7. Кривые, соответствующие границам равной экономичности двух

смежных номинальных напряжений: 1 — 1150 и 500 кВ; 2 — 500 и 220 кВ;

3 — 220 и 110 кВ; 4 — 110 и 35 кВ; 5 — 750 и 330 кВ

Один из подходов при решении данной задачи основывается на введении понятия экономической плотности тока. Для ее обоснования использовался статический критерий годовых приведенных затрат (12.25), который с учетом (12.13) может быть записан в виде:

![]() (12.40)

(12.40)

Напомним, что в эту формулу входят: К — капитальные затраты в линию; Иа — отчисления на амортизацию; Иэ — эксплуатационные расходы на текущий ремонт и обслуживание; ИΔw — стоимость потерянной энергии; Е — нормативный коэффициент эффективности капитальных затрат; ра — доля амортизационных отчислений;ΔWН — нагрузочные потерн электроэнергии; βН — стоимость 1 кВт-ч потерь энергии; IНБ-ток в нормальном режиме наибольших нагрузок; r0 — удельное активное сопротивление; L — длина линии; τ — время наибольших потерь.

Обратим внимание на то, что в формуле (12.40) нагрузочные потери электроэнергии выражены по методу времени наибольших потерь, потери холостого хода не учитываются, а ежегодные издержки на текущий ремонт и обслуживание представлены не зависящими от площади сечения проводников Иэ = const. Представим также капитальные затраты К в линию линейной зависимостью (12.2). Тогда получим:

![]()

Выразив удельное сопротивление го через площадь сечения, запишем

![]() (12.41)

(12.41)

где

(12.42)

(12.42)

Рис, 12.8. Зависимости составляющих приведенных затрат от площади сечения проводников линии

Из формулы (12.41) следует, что в выражении приведенных затрат имеются три составляющие: 30 не зависит от сечения проводов; 31F, характеризующая отчисления от капитальных затрат, прямо пропорциональна площади сечения и 32/F, соответствующая стоимости потерь энергии, обратно пропорциональна площади сечения (рис.12.8).

Для

нахождения экономической площади

сечения проводников, используя формулу

(12.41), возьмем производную

и приравняем ее нулю:

и приравняем ее нулю:

![]()

Отсюда экономическое сечение

![]()

С учетом (12.42) получим:

![]() (12.43)

(12.43)

где экономическая плотность тока

![]() (12.44)

(12.44)

На основании такого подхода к определению экономической площади сечения еще в 1957 году рекомендованы нормативные плотности тока. В связи с тем, что экономическая плотность тока зависит от времени наибольших потерь τ (формула (12.44)), которое, в свою очередь, связано со временем использования наибольших нагрузок ТНБ (см. главу 9), нормативная плотность тока дифференцирована в зависимости от значений ТНБ. Рекомендуемая ПУЭ [12] нормативная плотность тока для неизолированных алюминиевых и сталеалюминевых проводов равна: при ТНБ до 3000 ч JЭ = 1,3 А/мм2, при Тн6 от 3000 до 5000 ч JЭ = 1,1 А/мм2, при Ти6 более 5000 ч J, = 1,0 А/мм2.

При заданной нормативной плотности тока площадь сечения проводников линии подсчитывается предельно просто:

![]() (12.45)

(12.45)

где IНБ — расчетный ток в нормальном режиме наибольших нагрузок, проходящий по линии. Найденное значение FЭ округляется до ближайшего стандартного.

В ПУЭ имеется указание о том, что выбор площади сечений проводов по нормативной плотности тока можно осуществлять для линий напряжением не более 220 кВ. Для линий 330 кВ и выше, а также линий межсистемных связей выбор сечений должен производиться на основе технико-экономических расчетов.

Если нагрузка линии после ввода ее в эксплуатацию изменяется по годам, то в формулу (12.45) вместо IНБ подставляют расчетный ток [6]:

![]() (12.46)

(12.46)

где I - ток в режиме наибольших нагрузок на пятый год эксплуатации; α1 — коэффициент, учитывающий изменение нагрузки по годам эксплуатации линии; αТ - коэффициент, учитывающий время использования наибольшей нагрузки ТНБ и коэффициент ее попадания в максимум нагрузки kМ.

Для линий напряжением 110—220 кВ рекомендуется принимать α1 = 1,05, что соответствует средним темпам роста нагрузок, а коэффициент αТ при различных сочетаниях ТНБ и kМ находится в пределах от 0,8 до 2,2 [8].

Основным достоинством выбора площади сечения проводников линий по нормативной экономической плотности тока является его простота, что было существенным при массовом строительстве сетей, т. к. ускоряло принятие решений. Однако, такой подход имеет много недостатков. Действительно, расчетная площадь сечения проводников, определяемая по формуле (12.45), обычно не совпадает со стандартной, поэтому приходится производить округление. При определении экономической плотности тока по формуле (12.44) полагалось, что соблюдается линейная зависимость (12.2) между капитальными затратами и площадью сечения проводников. Анализ укрупненных показателей стоимости линий на унифицированных опорах [6] свидетельствует о том, что во многих случаях такая зависимость отсутствует. Не учитывалось различие стоимости 1 км линии в зависимости от материала и типа опор, расчетных климатических условий и района сооружения сети. Затраты на покрытие потерь электроэнергии принимались одинаковыми для различных регионов, не учитывалась стоимость потерь энергии холостого хода. Кроме того, с течением времени существенно изменились различные технико-экономические показатели. В рекомендациях ПУЭ отсутствуют данные по новым типам кабелей.

Некоторые из перечисленных недостатков устраняются при подходе к выбору площади сечения проводников на основе предварительного определения экономических интервалов нагрузки.

Для их обоснования запишем выражение приведенных затрат в линию, подобное (12.40), но с учетом потерь электроэнергии холостого хода (на корону):

![]() (12.47)

(12.47)

г![]() де

ΔWН,

ΔWX

— нагрузочные потери

электроэнергии и потери энергии холостого

хода; βН,

βХ

— расчетная стоимость 1 кВт-ч нагрузочных

потерь и потерь холостого хода; ΔРХ

– потери мощности

холостого хода на 1 км линии; IНБ

— ток, вычисляемый по формуле (12.46).

де

ΔWН,

ΔWX

— нагрузочные потери

электроэнергии и потери энергии холостого

хода; βН,

βХ

— расчетная стоимость 1 кВт-ч нагрузочных

потерь и потерь холостого хода; ΔРХ

– потери мощности

холостого хода на 1 км линии; IНБ

— ток, вычисляемый по формуле (12.46).

(12.48)

Выражение (12.47) можно представить в виде где

![]() (12.49)

(12.49)

![]() (12.50)

(12.50)

Если задаться номинальным напряжением, числом цепей, типом и материалом опор воздушных линий для заданного региона, расчетными климатическими условиями, то можно по укрупненным показателям [6] либо иным путем найти капитальные затраты К и потери на корону ΔРХ, входящие в формулу (12.47). Тогда по формуле (12.48) для каждой стандартной площади сечения проводника можно построить зависимости приведенных затрат от тока в нормальном режиме работы сети 3 = f(IНБ) (рис. 12.9). Поскольку все составляющие, входящие в формулу (12.47), пропорциональны длине линии L, то обычно их строят для длины линии L = 1 км. Здесь затраты 31 соответствуют какой-то стандартной площади сечения F1, затраты 32 — следующей площади сечения F2 из ряда стандартных площадей сечений и т. д.

Совокупность зависимостей, приведенных на рис. 12.9, позволяет получить экономические интервалы нагрузки, которым будут соответствовать минимальные приведенные затраты и, следовательно, наивыгоднейшие площади сечения проводников. Так, при расчетной наибольшей нагрузке линии IНБ < I1 наивыгоднейшей будет площадь сечения F1, которой соответствуют приведенные затраты З1 при I1 < IНБ < I2 — площадь сечения F2, а при IНБ > I2 — площадь сечения F3, для которого приведенные затраты равны 33.

Граничное значение тока, при котором целесообразно переходить от одной площади сечения к другой, можно найти, если записать выражение (12.48) для двух смежных площадей сечений F1 и F2:

![]()

Тогда, приравнивая З1и 32, получим:

![]()

Отсюда

![]()

(12.51)

Следует заметить, что в ряде случаев, как показано в [8], экономические интервалы нагрузки для некоторых площадей сечений проводников воздушных линий могут отсутствовать, что свидетельствует о нецелесообразности их применения (кривая 34 на рис. 12.9, соответствующая площади сечения F4). Такая ситуация может быть следствием, например, того, что стоимость линии на унифицированных опорах с меньшей площадью сечения оказывается выше, чем линии с большей площадью сечения проводников. В кабельных линиях такого положения обычно не возникает. В них стоимость линии повышается при переходе с меньшей стандартной площади сечения жилы на соседнюю большую. Поэтому экономические интервалы нагрузки могут быть найдены для всех площадей сечений жил, имеющихся в шкале стандартных сечений.

Рис. 12.9. Экономические интервалы нагрузки

Более подробно теоретический анализ применения нормативной экономической плотности тока и экономических интервалов нагрузки дан в [8].

По сравнению с нормативной экономической плотностью тока экономические интервалы нагрузки позволяют учитывать дискретность шкалы стандартных площадей сечений проводников, конкретные условия сооружения линии (климатический и географический районы, тип и материал опор, число цепей), при необходимости — потери электроэнергии на корону и др. При их построении условие линейности зависимости капитальных затрат от площади сечения не обязательно. Следует, однако, отметить, что для эффективного использования экономических интервалов нагрузки они должны быть построены для достаточно большого сочетания различных выше приведенных условий, что связано со значительными затратами времени. Кроме того, в условиях изменяющихся цен на материалы, оборудование и электроэнергию эти интервалы должны периодически пересматриваться.

При этом следует отметить, что для воздушных линий выбор площади сечения проводов по экономическим соображениям практическое значение имеет в основном при напряжениях 35 кВ и выше. Что же касается распределительных сетей до 20 кВ включительно, то из-за отсутствия в них трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой или иных регулирующих устройств определяющим фактором является преимущественно допустимая потеря напряжения.

На воздушных линиях 35 кВ и выше в практике проектирования и сооружения используется вполне определенный диапазон площадей проводов для различных номинальных напряжений, приведенной в табл. 12.7 (полная номенклатура площадей сечений). Предлагается реализовать сокращенную номенклатуру (табл. 12.7) с одновременной разработкой соответствующих унифицированных опор. Считается, что унификация номенклатуры площадей сечений проводов позволит полностью типизировать проектирование и сооружение ВЛ на базе ограниченного количества марок проводов, конструкций опор и фундаментов, изоляторов и арматуры, создавать маневренность в запасах проводов, сократить количество инструментов и приспособлений при сооружении ВЛ, упростить эксплуатацию и др.

В условиях сокращенной номенклатуры для каждого номинального напряжения имеется всего 2—3 стандартных сечения проводов, поэтому задача выбора сечений упрощается и сводится по существу к нахождению граничных токов по формуле (12.51).

Рассмотренные подходы к определению площади сечения проводников имеют следующие недостатки. Оба они основаны на вычислении потерь электроэнергии по методу времени наибольших потерь с использованием нагрузки в режиме наибольших нагрузок 1„6 и времени наибольших потерь т. Вместе с тем, в ряде случаев, например, в замкнутых сетях, этот метод, как отмечалось в главе 9, дает существенные погрешности. Не учитывается разновременность капитальных затрат при различной продолжительности сооружения линий, а изменение нагрузки по годам оценивается по формуле (12.46) весьма приближенно. Оба подхода опираются на использование такого показателя, как стоимость 1 км линии, который зависит от многих факторов (тип и материал опор, расчетные климатические условия, регион сооружения линии и др.), сочетание которых может быть весьма большим. Кроме того, этот показатель, как и стоимость 1 кВт-ч потерянной электроэнергии, подвержен изменениям во времени.

В значительной степени указанные недостатки могут быть устранены при непосредственном использовании затратных критериев (12.21) — (12.24), а в упрощенных случаях — статического критерия (12.25) применительно к каждой возможной площади сечения проводников для заданного напряжения линии. Тогда экономической площади сечения проводника будут соответствовать минимальные приведенные затраты

![]()

где 3i — приведенные затраты для стандартной площади сечения проводников Fi. При нахождении приведенных затрат 3i капитальные затраты принимаются по фактическим с учетом конкретных условий сооружения линии применительно к каждой стандартной площади сечения проводников, а в случае их отсутствия — по укрупненным показателям. При ограниченном диапазоне площадей сечений проводников для каждого номинального напряжения такой подход снимает все вычислительные затруднения.

Таблица 12.7

Рекомендуемые площади сечения проводов воздушных линий электропередач