технология бурения 2

.pdf

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

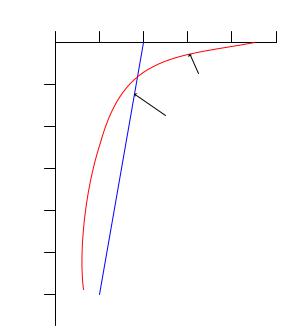

На рисунке 10.20 приведены зависимости момента на долоте от угла закручивания бурильной колоны по скважинам № 300 и № 306 Мусюршорского месторождения, которые рассчитаны по представленной методике.

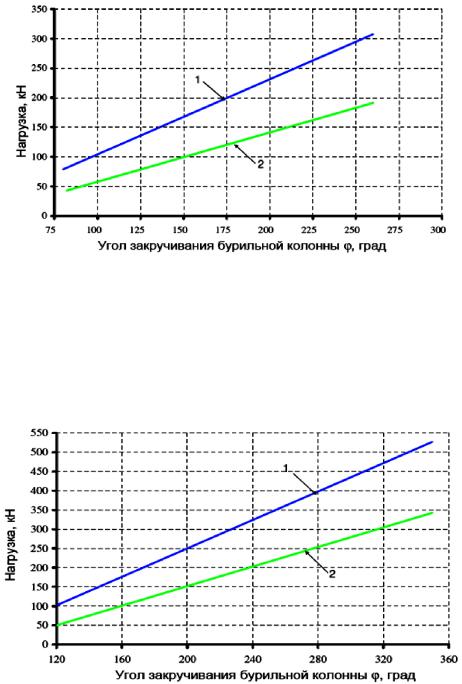

Рис. 10.21. Зависимости изменения нагрузки от угла закручивания бурильной колонны (месторождение Мусюршор, скважина № 300): 1 – линия тренда (зависимость силы натяжения неподвижного конца талевого каната от угла закручивания бурильной колонны); 2 – расчет по методике (зависимость фактической нагрузки на долото от угла

закручивания бурильной колонны)

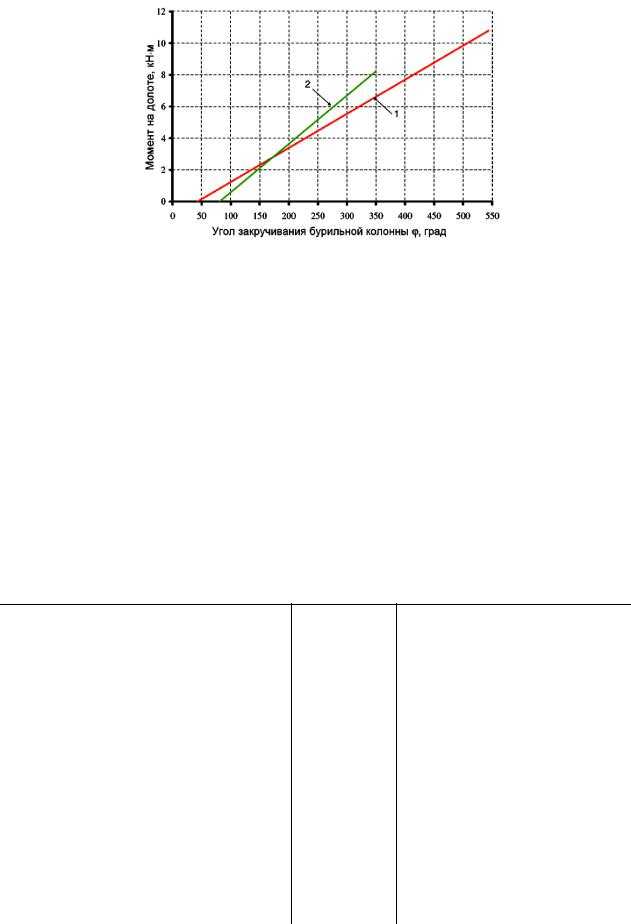

Рис. 10.22. Зависимости изменения нагрузки от угла закручивания бурильной колонны (месторождение Мусюршор, скважина № 306): 1 – линия тренда (зависимость силы натяжения неподвижного конца талевого каната от угла закручивания бурильной колонны); 2 − расчет по методике (зависимость фактической нагрузки на долото от угла

закручивания бурильной колонны)

189

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Рис. 10.23. Зависимость момента на долоте от угла закручивания бурильной колонны на месторождении Мусюршор (расчет по методике): 1 – скважина № 300, 2 – скважина № 306

Методика расчета силовых параметров режима бурения использует выявленную при проведении промысловых исследований линейную зависимость силы натяжения неподвижного конца талевого каната от угла закручивания бурильной колонны (формула 10.27) и позволяет определять фактическую нагрузку и момент на долоте.

Для оперативного применения методики на буровой ими была разработана компьютерная программа в среде Borland DELPHI. Её использование позволяет оперативно при минимуме входных данных получать информацию о фактической нагрузке и моменте на долоте (табл. 2.3).

|

|

|

|

|

|

|

Изменение |

|

Таблица 10.3 |

|

|

Но- |

|

Сила натя- |

|

Фактиче- |

Показания |

|

Механиче- |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

ра |

|

конца тале- |

|

долото |

азимута |

азимута |

|

ния |

|

|

|

|

|

|

Данные промысловых испыт й |

|

|

|

||

|

|

|

вого каната |

|

(расчет) Fф, |

отклоните- |

плоскости |

|

Vi, м/ч |

|

|

мер |

|

FГИВ, кН |

|

кН |

ля Аi, град. |

действия |

|

ская ско- |

|

|

|

жения не- |

|

ская на- |

блока из- |

отклоните- |

|

|

||

|

заме- |

|

подвижного |

|

грузка на |

мерения |

ля ϕ0 |

|

рость буре- |

|

|

1 |

|

0 |

|

– |

92 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i= Аi – |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A1, град. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

190 |

|

114 |

260 |

168 |

|

13,6 |

|

|

3 |

|

200 |

|

121 |

268 |

176 |

|

12,4 |

|

|

4 |

|

210 |

|

127 |

275 |

183 |

|

15,8 |

|

|

5 |

|

220 |

|

134 |

283 |

191 |

|

13,3 |

|

|

6 |

|

230 |

|

140 |

291 |

199 |

|

7,0 |

|

|

7 |

|

240 |

|

147 |

299 |

207 |

|

7,0 |

|

|

8 |

|

250 |

|

153 |

307 |

215 |

|

18,1 |

|

|

9 |

|

260 |

|

160 |

315 |

223 |

|

15,8 |

|

|

10 |

|

270 |

|

167 |

323 |

231 |

|

15,8 |

|

|

11 |

|

280 |

|

173 |

331 |

239 |

|

8,9 |

|

190

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Таким образом, возможно поддерживать и корректировать те режимы бурения, которые указаны в режимно-технологических картах, а также учитывать полученные данные при разработке проектных решений.

Все вышеперечисленные методы и методики, их функциональные ограничения, погрешности АСУ и средств измерения ставят перед учеными, производственными объединениями и буровыми компаниями задачи, направленные на разработку и внедрение более совершенных методов оперативного контроля параметров бурения скважины.

Список используемой и рекомендуемой литературы

1.Бебенин В.Ю. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. – М., 2006. – 24 с.

2.Геолого-технологические исследования в процессе бурения // РД 39-

0147716-102-2001. – 250 с.

3. Балденко Д. Ф. Одновинтовые гидравлические машины / Д. Ф. Балденко, Ф. Д. Балденко, А. Н. Гноевых. – В 2 т. – Т. 2. Винтовые забойные двигатели. – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2007. – 620 с.

4.Двойников М. В. Определение осевой нагрузки на долото при буре-

нии скважин с горизонтальным |

окончанием / М. В. Двойников, |

В. П. Овчинников, А. В. Будько, |

С. В. Пролубщиков // Бурение |

и нефть. – 2007. – № 5 – С. 18–20.

5.Двойников М. В. Управление и контроль параметров бурения скважин винтовыми забойными двигателями: Монография / М. В. Двойников, В. П. Овчинников, А. В. Будько, П. В. Овчинников. – М.: Газпром бурение: ЗАО «Белогородская областная типография», 2010. – 136 с.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ГЛАВА 11

ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН

Авторы-составители:

Овчинников В. П., Кузнецов В. Г.

11.1. Общие положения и определения

Газонефтеводопроявления (ГНВП) – поступление пластового флюида в скважину, не предусмотренное проектом.

Перелив – истечение жидкости через бурильные трубы при отсутствии циркуляции в скважине.

Выброс – апериодичное извержение флюида из скважины на значительную высоту.

Фонтан – постоянное, неуправляемое извержение пластового флюида через устье скважины на значительную высоту.

Грифон – проявление пластового флюида вне устья скважины. Флюид – любой вид продукта (газ, нефть, вода и пр.), находящийся в

пласте.

Определить вид флюида до выхода его на поверхность практически невозможно. Поэтому при бурении опорных, параметрических или первых разведочных скважин в отечественной практике применяется обобщенный термин «газонефтеводопроявление». При строительстве и ремонте скважин на газовых месторождениях применяется термин «газопроявление», а на нефтяных месторождениях – «нефтепроявление». Вместе с газом в скважину могут поступать вода и нефть, соответственно проявления при этом будут называться – «газоводопроявления», «нефтегазопроявления» или «газонефтепроявления». Наиболее распространенным и опасным по последствиям является газопроявление, так как при вымыве газа с забоя происходит быстрое его расширение, что может привести к возникновению открытого фонтана.

В процессе работ по предупреждению и ликвидации указанных осложнений используют следующие показатели и термины.

Горное давление

Горное (геостатическое) давление Ргор на глубине представляет собой давление, оказываемое весом вышележащих пород и насыщающих их флюидов.

n

Pгор = hi (1 − φi ) ρ i=1

где hi – мощность интервала, м;

n

cкi g + hiφiρфi g , (11.1)

i=1

192

1

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ϕ – пористость пород, доли общего объема;

ρскi , ρфi – плотность горных пород и флюида, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2.

Плотность отложений зависит от пористости и плотности флюида, содержавшегося в порах горной породы. В нормальных условиях пористость отложений уменьшается с глубиной, а их плотность увеличивается. В глинистых породах пористость уменьшается по экспоненте. Для других типов отложений она уменьшается линейно (рис. 11.1).

Пластовое давление

Пластовое (поровое) давление представляет собой давление, оказываемое флюидами, содержащимися в горной породе.

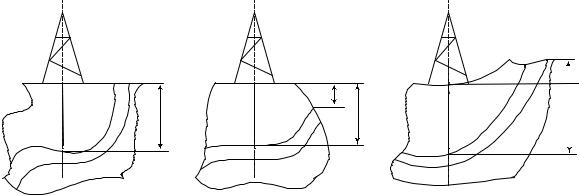

Рис. 11.1. Изменение пористости горных пород в зависимости от глубины скважины

Различие между пластовым и поровым давлениями определяется характером пород, содержащих в порах флюид. В проницаемых породахколлекторах давление флюида называют пластовым, в непроницаемых, таких как глина, – поровым.

Пластовое давление называется нормальным, если оно равно гидростатическому давлению столба пластовых вод, сообщающихся через трещины и поры горной породы с атмосферой.

Различные вариации с величинами пластового давления в основном зависят от плотности поровой жидкости, а также соотношений между положениями пьезометрической поверхности, глубиной залегания пласта и превышением устья скважины над уровнем моря (рис. 11.2).

193

2

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Пластовые давления, превышающие гидростатические давления флюидов, относят к аномально высоким давлениям, а пластовые давления меньше гидростатических – к аномально низким.

а) |

б) |

в) |

• |

• |

• |

|

|

h |

Н |

|

H |

• |

• |

• |

|

Pпл = ρ g H |

Pпл = ρ g (H − h) |

Pпл = ρ g (H + h) |

H h

Рис. 11.2. Влияние пьезометрической высоты на пластовое давление в скважине: а) устье скважины совпадает с пьезометрической поверхностью; б) устье скважины расположено выше пьезометрической поверхности; в) устье скважины расположено ниже пьезометрической поверхности

Практика строительства нефтяных и газовых скважин показала, что аномально высокие давления встречаются повсеместно. Аномально низкое пластовое давление в природе наблюдается редко, такое давление может возникнуть в морских бассейнах вследствие истощения продуктивных пластов.

В формировании аномальных давлений важную роль играет время. Непроницаемые перегородки никогда не бывают герметичными и постоянными в масштабе геологических периодов. С течением времени давления имеют тенденции к выравниванию с обеих сторон перегородки.

Давление гидроразрыва горных пород

Это давление, создаваемое флюидом, при котором в горной породе начинают возникать трещины, что может стать причиной поглощения бурового или тампонажного раствора, а затем и газонефтеводопроявлений (ГНВП).

Гидроразрыв горных пород представляет собой сложное явление. Величина давления гидроразрыва горных пород может находиться в пределах от пластового до полного горного давления и зависит от многих факторов, таких как: прочность, анизотропия и проницаемость пород, физикохимических и термических напряжений, азимутального и зенитного углов скважины.

194

3

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Для прогнозирования градиента гидроразрыва существуют различные зависимости. В отечественной и зарубежной практике используется формула Б. А. Итона (11.2) и Р. А. Андерсона (11.3):

grad Ргр = |

Pпп |

|

|

|

ν |

Pгор − Pпл |

, |

(11.2) |

||

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|||

H |

1 |

|

H |

|||||||

|

|

−ν |

|

|

||||||

где Pпл , Ргор – пластовое и горное давления, Па;

H – глубина пласта, м;

ν – коэффициент Пуассона;

|

|

2ν Pгор |

|

1 − 3ν |

Pпл |

|

|

||||

grad Ргр = |

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

. |

(11.3) |

1 |

|

Н |

1 −ν |

Н |

|||||||

|

−ν |

|

|

|

|

||||||

Значения коэффициента Пуассона для наиболее распространенных горных пород приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 Значения коэффициента Пуассона для некоторых горных пород

|

|

Горная порода |

Коэффициент Пуассона |

Глины: |

|

– песчанистые |

0,38…0,45 |

– плотные |

0,25…0,36 |

Глинистые сланцы |

0,10…0,20 |

Известняки |

0,28…0,33 |

Каменная соль |

0,44 |

Песчаники |

0,30…0,35 |

А. П. Сельващуком предложена формула, отражающая механизм гидроразрыва горных пород различных категорий:

Ргр = Рпл + λ (Рг − Рпл) + Рс , МПа, |

(11.4) |

где λ – коэффициент бокового распора горных пород; Рс – давление, необходимое для преодоления сопротивления скелета горных пород разрыву, МПа.

В исключительных случаях при полном отсутствии промысловых данных допускается использовать эмпирическую зависимость:

Ргр = 0,0083Н + 0,66Рпл , МПа. |

(11.5) |

С увеличением глубины скважины градиент давления гидроразрыва пород возрастает. Следовательно, наибольшая вероятность его

195

4

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

возникновения будет в верхней части открытого ствола (под башмаком

предыдущей зацементированной обсадной колонны).

Для наиболее точного определения прочности горных пород используют данные непосредственных измерений при интенсификации притока, а также данные наблюдений за поглощением бурового раствора во время бурения или цементирования.

За рубежом и в нашей стране после разбуривания башмака обсадной колонны проводят работы по определению давления поглощения горных пород, которое должно быть больше давления опрессовки цементного кольца, т.е. определяют максимально допустимое увеличение плотности промывочной жидкости при дальнейшем углублении скважины. Знание давления поглощения обязательно для успешной ликвидации ГНВП или открытого фонтана.

Обычно испытания проводят под башмаком кондуктора и промежуточных обсадных колонн. При этом горная порода не должна подвергаться гидроразрыву во избежание осложнений в скважине.

Методика проведения исследования заключается в следующем.

1.Разбуривают цементный стакан и породу на 10–15 метров ниже башмака обсадной колонны.

2.Промывают скважину и выравнивают параметры бурового раствора.

3.Поднимают долото в башмак обсадной колонны. Контролируют, чтобы скважина была полностью заполнена буровым раствором.

4.Подсоединяют цементировочные агрегаты к опрессовочной головке. Опрессовывают нагнетательную линию.

5.Вызывают циркуляцию бурового раствора через линию дросселирования при полностью открытом штуцере. Регулируют производительность цементировочных агрегатов в пределах 40–80 л/мин.

6.Закрывают скважину (превентором и штуцером).

7.Прокачивают цементировочным агрегатом внутрь бурильной колонны буровой раствор, увеличивая давление в скважине до половины расчетного максимального значения. При этом на устье регистрируют повышение давления по мере увеличения объема закачиваемого раствора.

8.Продолжают закачивание бурового раствора порциями по 0,04 м3 каждый раз с последующей выдержкой во времени (2–3 минуты) для стабилизации давления в скважине. По полученным данным строят график изменения давлений в скважине после каждой закачанной в неё порции (рис. 11.3).

9.Строят график в координатах «давление – объем закачиваемой жидкости». Точка отклонения (А) от прямолинейной зависимости соответствует давлению начала поглощения (РА). Прекращают закачивание при получении на графике двух-трех точек стабильного поглощения. Продолжение (точка В) приведет к достижению максимального давления (РВ), при котором происходит гидроразрыв породы. Характеризуется резким падением давления нагнетания.

196