- •Алексей Гудзь-Марков Индоевропейцы Евразии и славяне Предисловие

- •Введение

- •«Географическая поэма»

- •Глава 1. Отступление ледника на север. Оживление жизни в Евразии

- •Глава 2. Речная система Средней Азии послеледниковой эпохи

- •Глава 3. Человек в послеледниковую эпоху

- •Глава 4. Этнический состав и начало экономического подъёма в Евразии

- •Глава 5. Центры Передней Азии и юга Туркмении VIII–IV тыс. До н. Э

- •Глава 6. Степи Евразии и земли Европы в V–III тыс. До н. Э Кельтеминарская культура V–IV тыс. До н. Э

- •Протофинские охотники лесной полосы Северной Евразии V тыс. До н. Э

- •Сурско-днепровская культура начала V тыс. До н. Э. Древние гиганты долины Днепра и Дона V–IV тыс. До н. Э

- •Степняки-коневоды культуры среднего стога

- •1. Реконструкция с. П. Толстова.

- •2. Реконструкция м. И. Грязнова

- •Линейно-ленточная керамика Европы V–IV тыс. До н. Э. Культура триполье. Начало вытеснения древней средиземноморской общности Европы индоевропейцами

- •Культура воронковидных кубков Северной Европы середины IV–III тыс. До н. Э

- •Глава 7. Передняя Азия и юг Туркмении в III тыс. До н.Э Засуха в Геоксюрском оазисе юга Туркмении

- •Середина III тыс. До н. Э. Влияние геоксюра в Белуджистане (Кветта) и Афганистане (Мундигак). Цивилизации городов Хараппа и Мохенджо-Даро

- •Поздний кельтеминар. Связь с ямной и катакомбной культурами. Распространение вооружения от Индии до Крита. Рождение ранней Эллады

- •Глава 8. Европа III тыс. До н. Э Обзор культур Европы конца IV тыс. До н. Э

- •Появление разнообразного наступательного вооружения и богатые клады Передней Азии и юга Туркмении — предтеча бурных событий III тыс. До н. Э

- •Новые потоки кочевников с Нижней Волги на юг России. Индоевропейские вторжения в центр Европы

- •Середина III тыс. До н. Э. Ямная культура

- •Культура шаровидных амфор

- •Ранняя Эллада. Киклады, Крит, Кипр, Троя

- •Культура шнуровой керамики. Трансформация её в центре Европы в культуру колоколовидных кубков

- •Культура колоколовидных кубков центра и запада Европы на рубеже III–II тыс. До н. Э

- •Глава 9. Индоевропейская история Евразийского континента II тыс. До н. Э Европа первой половины II тыс. До н. Э

- •Стоунхендж

- •Унетицкая культура. Бронзовый век Европы первой половины II тыс. До н. Э

- •Юг Средней Азии и Передняя Азия II тыс. До н. Э. Рождение государства хеттов. Война с Египтом. Основание Вавилона

- •Культура курганных погребений Европы XV–XIII вв. До н. Э

- •Евразийская степь во второй половине II тыс. До н. Э

- •Культура валиковой керамики Евразии. Саргаринский этап андроновской культуры

- •Гимн Митре

- •Эпоха культур полей погребений Европы XIII–VIII вв. До н. Э

- •Юг Средней Азии во II тыс. До н. Э

- •Глава 10. История Евразии в I тыс. До н. Э. — I тыc. Н. Э Обзор событий, происходивших в Европе в начале I тыс. До н. Э

- •События, происходившие на востоке Европы в последней четверти II тыс. До н. Э. — первой трети I тыс. До н. Э

- •Исторические киммерийцы на юге России и постигшая их катастрофа VIII в. До н. Э. Вторжение скифов на юг России. Гибель чернолесской культуры в VII в. До н. Э

- •Гальштат Европы. Общий обзор культур Европы первой половины I тыс. До н. Э

- •Эпоха Латена в Европе. Экспансия кельтов

- •Фракийский мир Европы I тыс. До н. Э. Греческие города Черноморья

- •Обзор событий, происходивших в Передней Азии и на юге Средней Азии в I тыс. До н. Э

- •Славянский и германский миры Европы I тыс. До н. Э. — первой половины I тыс. Н. Э

- •Гибель Западного Рима. Европа второй половины I тыс. Н. Э

- •Снорри Стурлусон «Круг земной» (перевод о. А. Смирницкой) Пролог

- •Сага об Инглингах:

- •Глава 11. Древнее славянское письмо Кто такие венеды?

- •Свидетельства классиков античности о венедах

- •«…Что к западу некоторые называют Европой, а некоторые Энеей».

- •Европейская археология и история венедов

- •Письменность венедов

- •Глава 12. Индоевропейская мифология Параллели в сводах предании индоевропейских народов

- •Гимн о сотворении мира[68]

- •Космический жар[69]

- •О сотворении земли и неба.

- •Гимн Пуруше[73]

- •Пани и Сарама[75]

- •К Индре[76]

- •Заключение

- •Библиография

- •Примечания

Культура шаровидных амфор

Бурные события, сотрясавшие Европу всю первую половину III тыс. до н. э., привели к сложению новой индоевропейской культуры к северу от Карпат, первоначально зародившейся в верхнем течении Вислы и Одера и позже распространившейся до левобережной Эльбы на западе, до Десны на востоке и Нижнего Дуная на юге. Благодаря особенностям керамики культура получила название культуры шаровидных амфор.

Рождение новой культурной индоевропейской общности севера и востока Европы середины III тыс. до н. э. не было одномоментным событием. Культура складывалась в течение всех пяти веков развития и напоминала напластования остывающей людской лавы, слой за слоем ползущей к лесам и лугам Южной Балтики из бурлящих центра и востока Европы. В то же время культура шаровидных амфор сумела выработать настолько своеобразный почерк, что спутать ее продукцию с изделиями иных европейских культур второй половины III тыс. до н. э. весьма трудно.

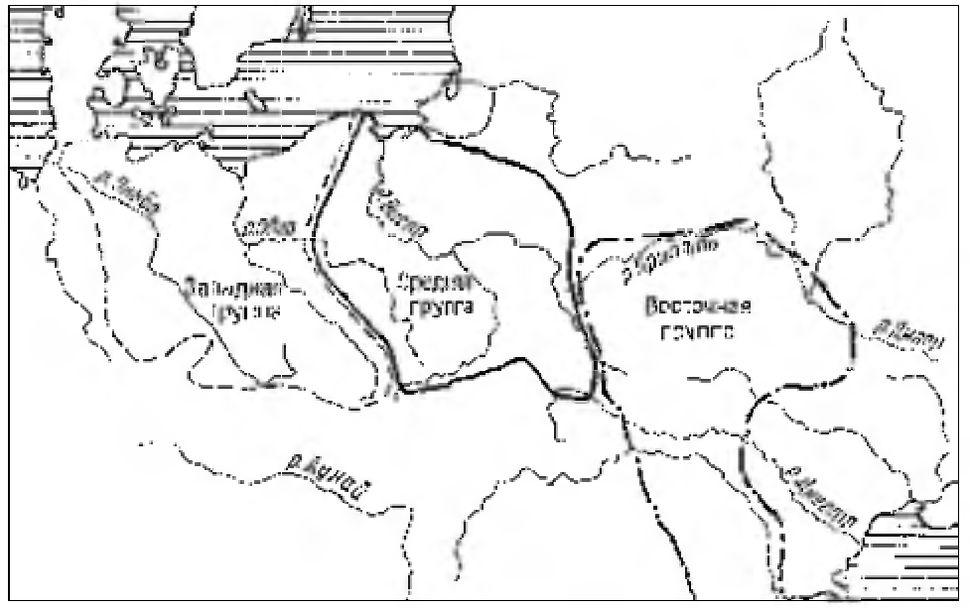

Культура шаровидных амфор второй половины III тыс. до н. э.

Как мы помним из предыдущего повествования, с середины IV тыс. до н. э. на северо-западе Европы развивалась одна из древнейших на западе Евразии ярко выраженных индоевропейских культур — культура воронковидных кубков. Причем на востоке границы данной культуры достигали запада Волыни и Галиции, на западе — Голландии и юга Скандинавии, на юге — Австрии.

Грандиозный прорыв индоевропейских кочевников из степей юга России в центр Европы, произошедший в начале первой половины III тыс. до н. э., во многом положивший конец безраздельному господству средиземноморцев в центре континента, не только создал оседлые общины вчерашних степняков на восточных и северных склонах Альп и на северо-западе Балкан, но и отбросил часть кочевников индоевропейцев в Карпаты, в район Верхней Эльбы (Лабы), Одера и Вислы. Отсюда родство керамики культуры шаровидных амфор с керамикой культур степного ряда Восточной Европы, и в первую очередь с керамикой ямной культуры и с явными элементами более ранних культур среднего стога и нижнемихайловской.

Напомним, что в середине III тыс. до н. э. междуречье Тетерева и Роси (правобережье Среднего Днепра) и ряд территорий Волыни и Подолии оставались занятыми чуждыми индоевропейцам общинами трипольской культуры. Высокий уровень развития и огромная численность населения создателей трипольской культуры (в ряде районов более 10 человек на один квадратный километр) указывают на то, что многие районы правобережного Поднепровья были крайне труднопроходимыми для индоевропейских кочевников первой половины III тыс. до н. э. и проникновение степных культур левобережного Поднепровья к северу от Карпатских гор на первом этапе развития культуры шаровидных амфор главным образом шло из долины Среднего Дуная, то есть скорее с юга, нежели с востока.

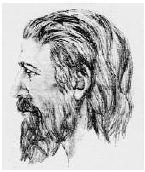

Реконструкция Г. В. Лебединской облика человека культуры шаровидных амфор по черепу из гробницы у с. Иванье Ровенской области

Реконструкция Г. В. Лебединской облика женщины культуры шаровидных амфор по черепу из гробницы у с. Долгое Тернопольской области

Позже, в последней четверти III тыс. до н. э., поселки угасающей культуры воронковидных кубков от Эльбы до Волыни были уже заняты носителями культуры шаровидных амфор. В этот период поселения трипольской культуры стирались степняками юга России. Как поток весеннего паводка увлекает стволы огромных деревьев, сметая на своём пути всё неспособное крепко уцепиться за землю, так и индоевропейцы, создатели шаровидных амфор, вышли к исходному восточному пункту своего более чем пятисотлетнего похода — в лесостепи Среднего Днепра и в нижнее течение реки Десны. То есть, возвращались на свою степную прародину уже из Центральной Европы, окончательно смяв остатки трипольской археологической куль туры.

Огромная территория, занятая на протяжении второй половины III тыс. до н. э. носителями культуры шаровидных амфор, разделилась на три провинции: западную, среднюю и восточную, каждая из которых обладала собственными чертами домостроения, погребений, ремёсел.

Наиболее древней из трех явилась средняя провинция, охватывающая районы по течению Вислы, Западного Буга и верхнее и среднее течения Одера. Именно с территории средней провинции начались вытеснение и ассимиляция носителей культуры во-ронковидных кубков, являвшихся индоевропейскими аборигенами Северной Европы, пришельцами-кочевниками, идущими из Восточной и Центральной Европы. Население древних североевропейских поселков, существовавших еще с середины IV тыс. до н. э., постепенно сменялось на новое население с ярко выраженными индоевропейскими чертами.

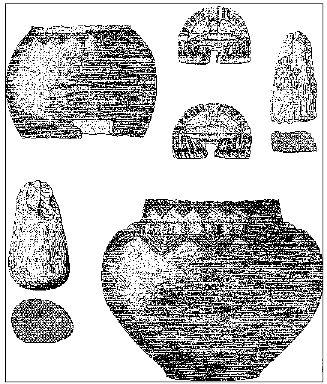

В центре Европы керамика пришельцев приобретала отличные от прежних, присущих им степных образцов, формы. Вновь занимаемые земли позволяли перейти от полукочевого образа жизни к ведению прочно оседлого хозяйства. Явными признаками этого явились широкое разведение свиней, строительство домов столбовой конструкции и изготовление новых форм посуды, не свойственных культурам степного круга. Появились керамические миски, форма и орнамент которых дожили до черняховской культуры юго-запада Руси III–IV вв. н. э. Верхнее тулово сосудов расширилось, словно их создатели не боялись расплескать содержимое в скитаниях от стойбища к стойбищу. Степная керамика IV–III тыс. до н. э. (культуры среднего стога, ямная), напротив, имела широкое нижнее тулово, а горло сосуда было сужено, как бы стремясь сохранить живительную влагу в бесконечных скитаниях. В то же время орнамент керамики культуры шаровидных амфор и культур степей юга России остался во многом близок. При этом керамика культуры шаровидных амфор содержит классический для индоевропейских культур Евразии шнуровой орнамент.

Материал из гробницы у с. Долгое Тернопольской области

Вообще керамика Европы начиная с середины IV тыс. до н. э. и особенно с середины III тыс. до н. э. как бы сближалась с керамикой юга Туркмении и Передней Азии, древней прародины общеиндоевропейских классических форм посуды. Горшки, чашки и миски, вышедшие из гончарных мастерских юга Туркмении V–III тыс. до н. э., представляют собой практически зеркальное отражение славянских форм керамики I тыс. до н. э. — I тыс. н. э., что само по себе является одним из ярких свидетельств культурной общности и преемственности, казалось бы, столь далеко разнесенных по времени и месту цивилизаций. Индоевропейское население, устремляясь на запад Евразии и находясь в постоянных походах по бескрайним степям, сужало горловину сосудов. Достигнув наконец оседлого пристанища в Европе, сначала воронкой, а позже и верхней частью тулова расширили верх сосудов, словно уже не боясь переездов и связанных с ними дрязг и неудобств по хранению продуктов.

В течение пяти веков индоевропейцы, носители культуры шаровидных амфор, последовательно занимали территории по всему течению рек Эльбы, Одера, Вислы, Западного Буга, Припяти, верховья Южного Буга, Днестра и Прута. Обратим внимание на то, что районы распространения славянских культур I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. практически абсолютно совпадают с районами, занятыми культурой шаровидных амфор середины III — начала II тыс. до н. э. А вспомнив при этом о потрясающем сходстве ми сок и орнамента черняховской культуры и культуры шаровидных амфор, о ярко выраженных индоевропейских чертах носителей обеих культур, можно говорить о культуре шаровидных амфор как об одной из ранних европейских составляющих протославянской общности континента.

По мере развития оседлого хозяйства, в круг которого входили все то же разведение крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней и возделывание пашни, численность новых индоевропейских пришельцев, с середины III тыс. до н. э. оседавших по Висле и Одеру, неуклонно росла, а редкие, расчищенные еще их предшественниками (культура воронковидных кубков середины IV— середины III тыс. до н. э.) делянки могли прокормить лишь ограниченное число жителей. Это предопределило занятие носителями культуры шаровидных амфор поселков и территорий, принадлежавших не только создателям воронковидной керамики, но и носителям трипольской культуры, доведённым к концу III тыс. до н. э. беспрестанными натисками пришельцев практически до полного рассеяния и уничтожения.

В Подолии и на Волыни произошла встреча уже вполне оседлых индоевропейцев, давно строивших долговременные поселки в долинах рек, с еще кочевавшими собратьями, упрямо пробивавшимися сквозь земли средиземноморцев (трипольская культура) к Прикарпатью из степей Северного Причерноморья.

На территориях западной и средней провинций культуры шаровидных амфор, занимавших бассейны Эльбы, Одера, Вислы и Западного Буга, пришедшие индоевропейцы, успевшие пережить на берегах Нижнего и Среднего Дуная переход от кочевого к полуоседлому образу жизни, принялись за возведение больших прямоугольных или трапециевидных наземных или несколько углубленных в землю домов столбовой конструкции.

В западной и средней провинциях культуры шаровидных амфор преобладали грунтовые захоронения, почти без курганов и каменных гробниц. В восточной же провинции, сложившейся позже и занявшей на втором этапе развития культуры долины южных притоков Припяти и Среднее Поднепровье с устьем Десны, а также верховья Южного Буга, Днестра и почти весь бассейн реки Прут, строили небольшие овальные полуземлянки, что указывает на значительную подвижность населения из-за близости вечно беспокойной степи.

После окончательного разгрома трипольской культуры и полного смыкания восточной провинции культуры шаровидных амфор со степняками Поднепровья (ямная культура) началось проникновение кочевников индоевропейцев юга России не только в районы Центральной Европы (бассейн реки Дуная), но и непосредственное их продвижение на северо-запад Европы. Этим объясняется сходство распространенного в Подолии орнамента «рыбьей чешуи» и аналогичного орнамента на территории западной провинции культуры шаровидных амфор.

Одной из важнейших особенностей восточной провинции было возведение дольменов (каменных гробниц) на западе Волыни (площадь 0, 8x1,7 м, высота погребальной камеры 0,6–0,9 м) с ориентировкой погребений по линии восток — запад, что может указывать на общее направление движения населения. Аналогии волынским дольменам в западной провинции культуры почти отсутствуют. В то же время на территории средней провинции (Польша) встречаются трапециевидные гробницы, сооружённые из камня.

Каменные дольмены культуры шаровидных амфор представляли собой родовые усыпальницы с большим числом разновременных захоронений. Центральная гробница дольмена служила местом погребения патриарха — главы рода. В несколько удаленных от центра могильника дольменах хоронили представителей рода.

Каменные гробницы Подолии имели прямоугольную или трапециевидную форму и ориентировку северо-запад — юго-восток, что опять может указывать на движение части степного населения юга России в северо-западном направлении. У головы погребенного оставляли керамические сосуды и кремневые топоры, погребальное облачение умершего изобиловало украшениями из янтаря, кости и камня.

В селе Иванье Ровенской области был найден янтарный просверленный в центре диск, сам по себе изображающий солнце, на одной плоскости которого нанесен равносторонний крест, а на другой плоскости изображены три человеческие фигуры. Причем первая, и самая крупная фигура, вооружена луком. Древние кресты цивилизации Передней Азии и юга Туркмении V–IV тыс. до н. э. не могли не иметь отражения в культуре и религии идущих на запад из степей Евразии индоевропейцев IV–III тыс. до н. э., ибо уже с середины III тыс. до н. э. перемещения на континенте приняли грандиозный характер и касались не только народов, но и основ их духовной и хозяйственной деятельности.