переработка нефти-1

.pdfvk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Под действием центробежных сил тяжелая фаза в каналах насадки перемещается к периферии ротора, а легкая — от периферии к оси вращения. Ввод и вывод обеих фаз осуществляется через специальные каналы во вращающемся валу. Оптимальная величина частоты вращения обычно составляет 600...1200 об/мин. В ранних моделях таких экстракторовприменялинавитуюввидеспиралиленту(около30витков), образующую каналы прямоугольного сечения для прохода жидкостей. В этих каналах жидкости движутся противотоком в тесном контакте друг с другом. В экстракторах последних моделей установлены перфорированные концентрические цилиндры с отверстиями или щелями, служащими для прохода обеих жидкостей.

Температура влияет на процесс экстракции: при ее повышении увеличивается растворяющая способность и уменьшаются избирательность и вязкость среды. Для обеспечения необходимого температурного режима в колонных экстракторах применяются промежуточные кожухотрубчатыехолодильникиивстроенныеввидетрубчатыхпучков подогреватели.

554

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Глава 5

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ

5.1. Типы и назначение термических процессов

Под термическими процессами подразумевают процессы химических превращений нефтяного сырья — совокупности реакций крекинга (распада) и уплотнения, осуществляемые термически, т.е. без применения катализаторов. Основные параметры термических процессов, влияющие на ассортимент, материальный баланс и качество получаемых продуктов, — качество сырья, давление, температура и продолжительность термолиза 1.

В современной нефтепереработке применяются следующие типы термических процессов:

Термический крекинг высококипящего дистиллятного или остаточного сырья при повышенном давлении (2…4 МПа) и температуре 500…540°С с получением газа и жидких продуктов.

С начала возникновения и до середины XXв. основным назначением этого «знаменитого» в свое время процесса было получение из тяжелых нефтяных остатков дополнительного количества бензинов, обладающих, по сравнению с прямогонными, повышенной детонационной стойкостью (60…65 пунктов по ОЧММ), но низкой химической стабильностью. В связи с внедрением и развитием таких более эффективных каталитических процессов, как каталитический крекинг, каталитический риформинг, алкилирование и др., процесс термического крекинга остаточного сырья как бензинопроизводящий ныне утратил своепромышленноезначение.Внастоящеевремятермическийкрекинг применяется преимущественно как процесс термоподготовки дистиллятныхвидовсырьядляустановоккоксованияипроизводстватермогазойля. Применительно к тяжелым нефтяным остаткам промышленное значение в современной нефтепереработке имеет лишь разновидность этого процесса, получившая название висбрекинга, — процесс легкого крекинга с ограниченной глубиной термолиза, проводимый при пониженных давлении (1,5…3МПа) и температуре с целевым назначением снижения вязкости котельного топлива.

1Термин,употребляемыйприменительноктермическимпроцессам,поаналогии с катализом в каталитических процессах.

555

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Коксование — длительный процесс термолиза тяжелых остатков или ароматизированных высококипящих дистиллятов при невысоком давленииитемпературе470…540°С.Основноецелевоеназначениекоксования — производство нефтяных коксов различных марок в зависимости от качества перерабатываемого сырья. Побочные продукты коксования — малоценный газ, бензины низкого качества и газойли.

Пиролиз—высокотемпературный(750…800°С)термолизгазообраз- ного, легкого или среднедистиллятного углеводородного сырья, проводимыйпринизкомдавлениииисключительномалойпродолжительности. Основным целевым назначением пиролиза является производство олефинсодержащих газов. В качестве побочного продукта при пиролизеполучаютвысокоароматизированнуюжидкостьширокогофракционногосоставасбольшимсодержаниемнепредельныхуглеводородов.

Процесс получения технического углерода (сажи) — исключи-

тельно высокотемпературный (свыше 1200°С) термолиз тяжелого высокоароматизированного дистиллятного сырья, проводимый при низком давлении и малой продолжительности. Этот процесс можно рассматривать как жесткий пиролиз, направленный не на получение олефинсодержащих газов, а на производство твердого высокодисперсного углерода — продукта глубокого термического разложения углеводородного сырья, по существу на составляющие элементы.

Процесс получения нефтяных пеков (пекование) — новый внед-

ряемый в отечественную нефтепереработку процесс термолиза (карбонизации) тяжелого дистиллятного или остаточного сырья,проводимый при пониженном давлении, умеренной температуре (360…420°С) идлительнойпродолжительности.Помимоцелевогопродукта—пека— в процессе получают газы и керосино-газойлевые фракции.

Процесс получения нефтяных битумов — среднетемператур-

ный продолжительный процесс окислительной дегидроконденсации (карбонизации) тяжелых нефтяных остатков (гудронов, асфальтитов деасфальтизации),проводимыйприатмосферномдавленииитемпера-

туре 250…300°С.

5.2.Теоретические основы термических процессов переработки нефтяного сырья

5.2.1. Основы химической термодинамики термических реакций углеводородов

В термических и каталитических процессах нефтепереработки одновременно и совместно протекают как эндотермические реакции крекинга (распад, дегидрирование, деалкилирование, деполимери-

556

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

зация, дегидроциклизация), так и экзотермические реакции синтеза (гидрирование, алкилирование, полимеризация, конденсация) и частично реакции изомеризации с малым тепловым эффектом. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что в продуктах термолиза (и катализа) нефтяного сырья всегда содержатся углеводороды от низкомолекулярных до самых высокомолекулярных: от водорода и сухих газов до смолы пиролиза, крекинг-остатка и кокса или дисперсного углерода (сажи). В зависимости от температуры, давления процесса, химического состава и молярной массы сырья возможен термолиз

спреобладаниемилиреакцийкрекинга,как,например,пригазофазном пиролизенизкомолекулярныхуглеводородов,илиреакцийсинтеза,как вжидкофазномпроцессекоксованиятяжелыхнефтяныхостатков.Часто термические и каталитические процессы в нефте- и газопереработке проводят с подавлением нежелательных реакций, осложняющих нормальное и длительное функционирование технологического процесса. Так,гидрогенизационныепроцессыпроводятвсредеизбыткаводорода

сцелью подавления реакций коксообразования.

Из курса физической химии известно, что термодинамическая вероятность протекания химических реакций, независимо от того, являются они или нет термическими или каталитическими (поскольку катализатор не влияет на равновесие реакций), определяется знаком и величиной изменения свободной энергии Гиббса (∆Z) j-й реакции.

Если уравнение какой-либо (j-й) химической реакции написать в виде

m |

(5.1) |

|

∑ νij Ai = j = s |

||

|

||

i = |

|

где i — номер химического вещества А; j — номер реакции; m — общее число участвующих в реакции химических веществ Аi, s — число независимых реакций; νij — стехиометрический коэффициент при Аi в j-й реакции (со знаком плюс для конечных и минус для исходныхвеществ),тоизменениесвободнойэнергииГиббсадляэтой реакции можно рассчитать как

∆Z j = |

m |

νi ∆ZA |

(5.2) |

∑ |

|||

|

i = |

i |

|

|

|

|

где ∆ZAi— свободная энергия образования Аi химического вещества из элементов 2.

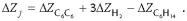

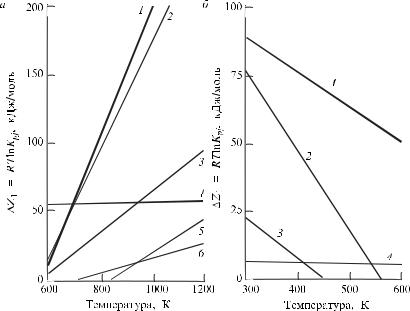

2В качестве примера можно привести реакцию дегидроциклизации н-гексана С6Н14 = С6Н6 + 3Н2, для которой

557

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ИзменениеэнергииГиббсасвязаносконстантойравновесияКр этой реакции следующей зависимостью:

K pj = −∆Z j RT |

(5.3) |

где R — газовая постоянная; Т — температура, К.

Отрицательное значение ∆Zj при температуре Т и давлении р означает, что при этих условиях данная (j-я) химическая реакция может протекать самопроизвольно. При этом чем больше абсолютное значение отрицательной величины ∆Zj, тем больше вероятность протекания реакции и тем больше будут равновесные концентрации ее продуктов.

В табл. 5.1 приведены данные по свободной энергии образования некоторых углеводородов при различных температурах и стандартном давлении (101325Па). Видно, что значение ∆ZАj для всех углеводородов зависит от молекулярной структуры и существенно возрастает сростомихмолярноймассыиповышениемтемпературы(кромеацетилена). Из этих данных следует вывод о том, что высокомолекулярные углеводороды, обладающие, по сравнению с низкомолекулярными, большим запасом энергии образования ∆ZАj термически менее стабильны и более склонны к реакциям распада, особенно при высоких температурах термолиза.

Поскольку в реакциях крекинга из исходных высокомолекулярных углеводородов образуются низкомолекулярные, а при синтезе, наоборот, низкомолекулярные превращаются в высокомолекулярные продукты, то эти две группы реакций термолиза должны антибатно различаться не только по тепловым эффектам (эндо- и экзотермические), но и по температурной зависимости энергии Гиббса ∆Zj.

Как следует из рис. 5.1, значения ∆Zj с ростом температуры уменьшаютсядляэндотермическихреакцийкрекингауглеводородовиповышаются для экзотермических реакций синтеза (на рисунке отложены отрицательные значения ∆Zj). Это означает, что термодинамическая вероятностьпротеканияреакцийвозрастаетвэндотермическихреакцияхкрекингасповышениемтемпературы,авэкзотермическихреакциях синтеза — наоборот, при понижении температуры. По этому признаку реакции крекинга являются термодинамически высокотемпературными, а синтеза — термодинамически низкотемпературными.

Качественно аналогичный вывод вытекает и из принципа Ле-Шате- лье: повышение температуры способствует протеканию эндотермических реакций слева направо, а экзотермических реакций — в обратном направлении.

558

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Таблица 5.1 — Свободная энергия образования (в кДж/моль)

некоторых углеводородов при разных температурах

Углеводород |

|

Температура, К |

|

||

|

|

|

|

||

298,16 |

500 |

800 |

1200 |

||

|

|||||

|

|

|

|

|

|

Метан |

–50,828 |

–32,817 |

–2,302 |

41,039 |

|

|

|

|

|

|

|

Этан |

–32,898 |

4,889 |

66,633 |

151,563 |

|

|

|

|

|

|

|

Пропан |

–23,498 |

34,857 |

127,443 |

255,362 |

|

|

|

|

|

|

|

Бутан |

–17,143 |

60,857 |

185,039 |

355,096 |

|

|

|

|

|

|

|

Изобутан |

–20,928 |

60,229 |

188,852 |

364,811 |

|

|

|

|

|

|

|

Пентан |

–8,371 |

90,031 |

245,983 |

458,857 |

|

|

|

|

|

|

|

Гексан |

–0,293 |

118,446 |

305,875 |

561,322 |

|

|

|

|

|

|

|

Гептан |

8,119 |

147,076 |

366,024 |

664,072 |

|

|

|

|

|

|

|

Октан |

16,532 |

175,874 |

426,503 |

767,331 |

|

|

|

|

|

|

|

Декан |

33,358 |

233,507 |

547,468 |

970,101 |

|

|

|

|

|

|

|

Этилен |

68,146 |

80,546 |

102,501 |

134,317 |

|

|

|

|

|

|

|

Пропилен |

62,741 |

93,965 |

145,701 |

218,278 |

|

|

|

|

|

|

|

Бутен-1 |

75,531 |

123,682 |

206,974 |

321,197 |

|

|

|

|

|

|

|

Изобутилен |

58,095 |

112,085 |

198,771 |

318,351 |

|

|

|

|

|

|

|

Пентен-1 |

79,357 |

151,601 |

266,118 |

422,443 |

|

|

|

|

|

|

|

Гексен-1 |

87,644 |

180,315 |

326,554 |

525,743 |

|

|

|

|

|

|

|

Гептен-1 |

96,057 |

209,108 |

387,037 |

628,992 |

|

|

|

|

|

|

|

Октен-1 |

104,468 |

245,439 |

447,514 |

732,256 |

|

|

|

|

|

|

|

Децен-1 |

121,292 |

245,533 |

568,472 |

938,722 |

|

|

|

|

|

|

|

Циклопентан |

38,633 |

122,426 |

256,994 |

441,279 |

|

|

|

|

|

|

|

Циклогексан |

31,767 |

142,603 |

317,928 |

554,918 |

|

|

|

|

|

|

|

Метилциклопентан |

35,786 |

138,121 |

301,063 |

423,071 |

|

|

|

|

|

|

|

Бензол |

129,901 |

164,243 |

221,157 |

300,476 |

|

|

|

|

|

|

|

Толуол |

122,343 |

175,004 |

260,488 |

378,793 |

|

|

|

|

|

|

|

Кумол |

137,028 |

232,125 |

382,889 |

588,901 |

|

|

|

|

|

|

|

Ацетилен |

209,281 |

197,541 |

180,733 |

159,423 |

|

|

|

|

|

|

|

Бутадиен-1,3 |

150,722 |

180,189 |

228,029 |

294,236 |

|

|

|

|

|

|

|

559

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Рис. 5.1. Температурная зависимость изменения энергии Гиббса:

а – для эндотермических реакций деструкции углеводородов: 1 — дегидроциклизации н-гепта-

на (C7H12 =C6H5CH3 +4Н2); 2 — дегидрирования циклогексана (C6H12 =C6H6 +3Н2); 3 — крекинга (н-С20Н42 =С20Н22 +С10Н20); 4 — гидрокрекинга (н-С20Н42 + Н2 = 2С10Н22); 5 — деалкилирования этилбензола (С6Н5С2Н5 =С6Н6 + С2Н4); 6 — циклизации н-гептана (С7Н16 =С6Н11СН3 +Н2); б – экзотермических реакций: 1 — гидрирования н-бутена в бутан; 2 — полимеризации н-бутена (3C4H8 = С12Н24);

3—алкилированияизобутанаизобутиленомвизооктан(2,2,4-триметилпентан);4—изомеризации н-пентана в изопентан

Как следует из рис. 5.1, в интервале температур, имеющем место в промышленных процессах нефтепереработки (300…1200°С), энергия Гиббса изменяется от температуры по линейной зависимости

—∆Zj=a+bT . (5.4)

Причем знак температурного коэффициента в этом уравнении зависит от энергетики реакций: для эндотермических реакций b>0 и для экзотермических—наоборот,b<0.Численноезначениекоэффициента bзависитотвеличинытепловогоэффекта:оноувеличиваетсясимбатно сростомтепловогоэффектареакций.Так,вреакцияхсмалымтепловым эффектом (например, изомеризации и гидрокрекинга) энергия Гиббса слабозависитоттемпературы,втовремякакдлясильноэндо-иэкзотер- мическихреакцийонаизменяетсяоттемпературызначительносильнее.

Дляреакций,идущихсизменениеммольности,т.е.объемасистемы, на состояние равновесия оказывает влияние не только температура, но и давление. Исходя из принципа Ле-Шателье следует, что повыше-

560

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ние давления способствует реакциям синтеза, идущим с уменьшением объема. Наоборот, для реакций крекинга, идущих с увеличением объема, благоприятны низкие давления. Для реакций, протекающих без изменения объема, таких как изомеризация или замещение, давление не оказывает влияния на их равновесие.

Для прогнозирования вероятности образования того или иного продукта реакций в термодинамике пользуются данными по энергиям связи в химических веществах.

Энергиейсвязиназываетсяколичествоэнергии,необходимоедляразрываилиобразованияопределенноготипасвязимеждуатомамивмолекулах.Привозникновениисвязипроисходитпереходхимическойсистемывболееустойчивоесостояние,сопровождающеесявыделениемтепла. Следовательно,энергияобразованиясвязиположительна.Прираспаде молекул тепло поглощается, и энергия разрыва связи отрицательна.

Изсопоставительногоанализаданных,приведенныхвтабл.5.2,можно сформулировать некоторые качественные выводы о влиянии структурыимассымолекулуглеводородовнавеличинуэнергийразрывасвязей между атомами углерода, углерода с водородом и углерода с серой.

1.В молекулах алканов энергия разрыва связи между крайним атомом углерода и водородом наибольшая в метане (431кДж/моль), и она снижается по мере увеличения числа углеродных атомов до четырехизатемстановитсяпостоянной(науровне394кДж/моль).

2.Внормальныхалканахэнергияразрывасвязимеждуатомамиводородаинаходящегосявнутрицепиуглеродапостепенноуменьшается в направлении к середине цепи (до 360 кДж/моль). Например, в молекуле нормального октана она составляет: 394; 373; 364; 360; 360; 364; 373; 394кДж/моль.

3.Энергия отрыва атома водорода от вторичного и особенно от третичного атома углерода несколько меньше, чем от первичного.

4.Вмолекулеалкеновэнергияотрываатомаводородаотуглеродного атома с двойной связью значительно больше, а от атома углерода, находящегося в сопряжении с двойной связью, — значительно ниже,чем энергия С–Н-связи в алканах.

5.ВнафтеновыхкольцахпрочностьсвязиС–Нтакаяже,каквсвязях вторичного атома углерода с водородом в молекулах алканов.

6.Вмолекулахбензолаиалкилароматическихуглеводородовэнергия связи между атомом углерода в кольце и водородом сопоставима с прочностью С–Н-связи в метане, а энергия отрыва водорода от углерода, сопряженного с ароматическим кольцом, значительно ниже, чемэнергия С–Н-связи в алканах.

561

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Таблица 5.2 — Энергия разрыва связей в некоторых углеводородах

и гетероорганических соединениях

|

Энергия |

|

Энергия |

Соединение, связь |

разрыва, |

Соединение, связь |

разрыва, |

|

кДж/моль |

|

кДж/моль |

Н–Н |

435 |

СН3–СН3 |

360 |

СН3–Н |

431 |

С2Н5–СН3 |

348 |

C2H5–H |

410 |

C3H7–CH3 |

339 |

C3H7–H |

398 |

C4H9–CH3 |

335 |

C4H9–H |

394 |

С2Н5–С2Н5 |

335 |

и-C4H9–H |

390 |

C3H7–C3H7 |

318 |

т-C4H9–H |

373 |

и-C3H7–и-C3H7 |

320 |

СН2=СН–Н |

435 |

C4H3–и-C3H7 |

318 |

СН2=СНСН2–Н |

301 |

С4Н9–С4Н9 |

310 |

ц-С6Н11–Н |

389 |

m-С4Н9–m-С4Н9 |

264 |

ц-С5Н9–Н |

389 |

СН2=СН2 |

502 |

С6Н5–Н |

427 |

СН2СН–СН3 |

394 |

С6Н5СН2–Н |

348 |

СН2СНСН2–СН3 |

260 |

С6Н5СН2СН2–Н |

394 |

СН2С(СНз)–С2Н5 |

268 |

(С6Н5)2СН–Н |

310 |

|

310 |

|

|

|

|

|

423 |

|

293 |

|

|

|

|

Η |

406 |

|

364 |

|

|

|

|

CH3–SH |

293 |

С6Н5–СН3 |

381 |

С2Н5СН2–SH |

289 |

C6H5–C2H5 |

368 |

C6H5–SH |

222 |

C6H5–C3H7 |

360 |

CH3–SCH3 |

301 |

С6Н5СН2–СН3 |

264 |

С2Н5–SC2H5 |

289 |

С6Н5–С6Н5 |

414 |

CH3S–SCH3 |

293 |

С6Н5СН2–СН2С6Н5 |

197 |

C2H5S–SC2H5 |

293 |

(С6Н5)2СН–СН(С6Н5)2 |

159 |

Примечание. Сокращения: и — изо; т — третичный; ц — циклический.

562

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

7.Энергияразрывауглерод-углероднойсвязивмолекулахвсехклас- сов углеводородов всегда ниже энергии С–Н-связи (примерно на 50кДж/моль).

8.В молекулах алканов длина, строение цепи и местоположение разрываемой связи оказывают влияние на энергию разрыва углеродуглероднойсвязикачественноаналогичновлияниюихнапрочность С–Н-связи. Так, связь между крайними углеродными атомами ослабляется по мере увеличения числа углеродных атомов (от 360 дляэтанадо335кДж/мольдляпентанаивыше),асвязьмеждувнут- реннимиуглероднымиатомами—помереприближенияксередине цепи (до 310 кДж/моль). Например, энергия разрыва связи С–С вмолекулен-октанавзависимостиотееместоположенияизменяет-

ся следующим образом: 335; 322; 314; 310; 314; 322; 335кДж/ моль.

9.Связи между первичными атомами углерода всегда прочнее, чем

С–С-связивкомбинацияхспервичным,вторичным(Свт)итретич- ным(СТР)атомамиуглерода.Энергияразрывауглерод-углеродной связи (DС–С) уменьшается в следующей последовательности:

DC–C>DC–CВТ>DC–CTP>DCBT–CBT>DCBT–CTP>DCTP–CTP

10.В алкенах углерод-углеродные двойные связи значительно прочнее (но менее чем в 2 раза), чем С–С-связи в алканах. Так, энергия разрыва С=С-связи в этилене составляет 500кДж/моль. Однако С–С-связи, сопряженные с двойной (т.е. находящиеся к ней

в3-положении), значительно слабее С–С-связи в алканах.

11.Энергияразрывауглерод-углероднойсвязивкольцециклопентана (293кДж/моль)ициклогексана(310кДж/моль)несколькоменьше С–С-связи в середине цепи нормального гексана(318кДж/ моль).

12.В алкилароматических углеводородах углерод-углеродная связь,

сопряженная с ароматическим кольцом (С–САР), менее прочна,- чем связь С–С в алканах. Сопряжение с ароматическим кольцом снижает прочность углерод-углеродной связи приблизительно

втакой жестепени, как и сопряжение с двойной связью. Сопряжение с несколькими бензольными кольцами снижает прочность С–С-связи еще больше.

13.Энергияразрываатомовводородавмолекулеводорода(диссоциации) несколько выше С–Н-связи в наиболее термостойком метане и составляет 435кДж/моль.

14.По прочности связь в меркаптанах и связь S–S в дисульфидах сопоставима со связью С–С в алканах.

563