переработка нефти-1

.pdfvk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Таккаквнутрисекцииподдерживаетсявакуум,торастворительпросасывается через слой твердых углеводородов, растворяя оставшееся в нем масло.

ПромывнойрастворIVпроходитчерезтканьвнутрьсекции,аоттуда через коллектор — в вакуумный приемник 3.

Промытый осадок при дальнейшем вращении барабана отдувается инертным газом VI, который подается с обратной стороны фильтровальнойтканиподизбыточнымдавлением 30...50кПа(0,3…0,5кгс/см2) черезотверстиевраспределительномустройствевнутрьсекций,азатем через ткань, отделяя от нее образовавшийся осадок. В корпусе вакуумного фильтра над поверхностью фильтруемой суспензии поддерживается избыточное давление инертного газа 1кПа (0,01 кгс/см2). После отдувки осадок V срезается ножом, скользящим по крепежной проволоке, попадает в желоб, откуда вместе с добавленным растворителем направляется шнеком в приемник для гача или петролатума. По мере необходимости(когдатканьзабиваетсякристалламитвердыхуглеводородовильда,очемсудятпоуменьшениюпроизводительностифильтра) подачу сырья прекращают и проводят горячую промывку. Фильтрат горячей промывки VII проходит в секцию барабана, а оттуда — в вакуумный приемник 3а. Горячая промывка может быть запрограммирована по времени и температуре промывки и на большинстве установок осуществляется автоматически в период рабочего цикла.

Принцип действия фильтров, работающих под давлением, подобен описанномувыше.Этифильтрыиспользуютдлядепарафинизациимасляных фракций из раствора в пропане, при работе с которым применятьвакуумневозможно.Частотавращениябарабанафильтра 5…20ч–1. Разность давлений внутри фильтра от 15 до 70кПа (в среднем около 30кПа) поддерживается циркуляцией паров пропана при помощи специального компрессора.

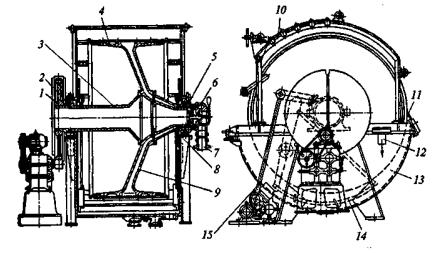

Барабанный ячейковый вакуум-фильтр с наружной фильтрую-

щейповерхностью—наиболеераспространенныйфильтрнепрерывно- го действия. Основной рабочий элемент машины — барабан (рис. 4.20), пространство между стенками которого разделено радиальными перегородками на ряд ячеек. Ячейки закрыты перфорированными листами, прикрепленными к перегородкам и юртам винтами с потайными головками.

Снаружиперфорированныелистыпокрытыфильтровальнойтканью. Каждая ячейка снабжена дренажной трубкой 9. Одновременно трубки служат спицами, связывающими барабан со ступицей, к которой крепятся полые цапфы. Обычно трубки образуют сплошной конический

544

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Рис. 4.20. Барабанный ячейковый вакуум-фильтр с наружной фильтрующей поверхностью (описание позиций по тексту)

диск с каналами переходящими в ступицу. Цапфами 3 и 8 барабан опирается на подшипниковые узлы 2 и 5, закрепленные на станине фильтра, и приводится во вращение с частотой вращения 10…50 ч–1 через зубчатое колесо 1, закрепленное на цапфе 3. Нижняя часть барабана погружена в суспензию, подаваемую в корыто 13, которое снабжено переливной трубой 12. В нижней части корыта под барабаном помещена маятниковая мешалка 14 с приводом 15, закрепленная на шарнирах исовершающаякачательноедвижение.Мешалкапрепятствуетгравитационному осаждению суспензии и образованию осадка на дне корыта. Над барабаном расположено устройство 10 для промывки осадка, состоящее из коллектора, ряда форсунок, разбрызгивающих промывную жидкость, и полосы ткани, натянутой на ролики и предохраняющей осадок от размывания. Ячейки фильтра соединены дренажными трубками с продольными каналами в стенке полой цапфы 8. При вращении барабана каждая ячейка через дренажную трубку, канал цапфы и распределительноеустройствосоединяетсячерезштуцерапопеременносо сборниками основного и промывного фильтратов, находящимися под вакуумом, и с источником сжатого воздуха, служащего для отделения (отдувки)осадкаотфильтровальнойтканипередснятиемегоножом11 для регенерации (очистки) фильтровальной ткани.

Распределительное устройство состоит из круглого корпуса ячейковой и распределительной шайб. Корпус разделен перегородками на отсекииснабженштуцерами.Ячейковаяшайба,закрепленнаянацапфе

545

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

барабана, имеет по окружности ряд отверстий (по числу ячеек фильтра) и вращается вместе с барабаном. На распределительной шайбе, закрепленной на неподвижном корпусе распределительного устройства, предусмотрены секторные окна. Шайбы пришлифованы и прижаты одна к другой действием вакуума и пружины.

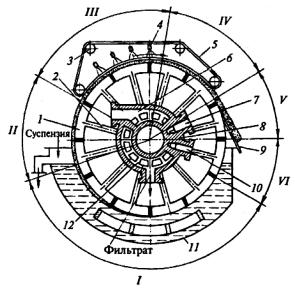

На каждой ячейке последовательно происходят различные стадии процесса. Ячейки барабана 1 (рис. 4.21), находящиеся в зоне I (фильтрование), погружены в суспензию (в корыто 11) и через распределительное устройство 8 соединены со сборником основного фильтрата

ис вакуумной системой. Под действием вакуума происходит фильтрация суспензии. На поверхности ячеек, покрытой фильтровальной тканью, образуется осадок; фильтрат собирается в полостях ячеек

ичерез дренажные трубы 2 и отсек 12 распределительного устройства отводится в сборник. По мере движения ячейки в пределах этой зоны толщина осадка постепенно увеличивается.

Взоне II (первое обезвоживание) ячейки уже не погружены в суспензию, но еще соединены со сборником основного фильтра. Здесь происходит первое обезвоживание осадка под действием вакуума воздухом, вытесняющим жидкость из пор осадка.

Взоне III (промывка) осадок орошается промывной жидкостью, поступающей на его поверхность из форсунок 4 через поры ткани 5, натянутой на ролики 3. Здесь ячейки через отсек 6 распределительного устройства 8 соединены со сборником промывного фильтрата. Под действием вакуума промывная жидкость фильтруется через осадок, вытесняя из его пор остатки жидкой фазы суспензии.

Взоне IV (второе обезвоживание) осадок не орошается, но ячейки остаются соединенными со сборником промывного фильтрата. Затем в зоне V (удаление осадка) через штуцер 7 в ячейки подается сжатый воздух.Придеформациииколебанияхфильтровальнойтканиосадокот нее отделяется и падает на нож 9, с которого соскальзывает в бункер — сборник осадка.

Взоне VI происходит регенерация (очистка) ткани. Здесь ячейка погружена в суспензию, и в нее через штуцер 10 подается сжатый воздух. При барботаже воздуха через слой суспензии она отмывается от частиц, застрявших в ее порах.

Барабаны бывают закрытые с торцов и открытые — без торцовых стенок. Открытые проще по конструкции и меньше весят, но их стенки

иотводные трубки подвержены коррозионному действию жидкости внутри и снаружи. Кроме того, при открытом барабане в несколько раз увеличивается объем суспензии, находящейся в корыте фильтра.

546

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Рис. 4.21. Схема работы барабанного ячейкового вакуум-фильтра

с наружной фильтрующей поверхностью (описание позиций по тексту)

Барабан обтянут снаружи фильтровальной тканью в один или два слоя.Вовторомслучаевкачественижнегослояиспользуетсятканьболее редкого плетения (мешковину, капроновую) в качестве верхнего — более плотную и тонкую (бязь). Поверх ткани барабан обвит стальной проволокой диаметром 1…3мм с 50…100мм.

Возможно также посекционное крепление ткани без обвивки барабана проволокой. Для уплотнения ткани в пазах используют резиновыйшнур,хлопчатобумажныйилипеньковыйканат,деревянныерейки. Припосекционномкрепленииможноиспользоватьотдельныеотрезки ткани на несколько или даже на одну ячейку и быстро заменять ее на поврежденных участках.

Дляснятияосадкасбарабанаслужатразличныеустройства.Неподвижный нож в сочетании с пульсационной отдувкой применяют для снятия сравнительно толстых осадков (толщиной более 8…10 мм), т.е. приобработкелегкофильтрующихсясуспензий.Чтобыувеличитьпроизводительность единицы фильтрующей поверхности, целесообразно работатьстонкимиосадками,увеличивсоответственночастотувращения барабана. При малой толщине осадка уменьшается сопротивление и возрастает средняя скорость фильтрации, а следовательно, и производительность фильтра.

Более тонкие осадки (1,5…8мм) снимают с помощью подвижного ножа, следующего за поверхностью ткани. Нож поворачивается в опорах, легко прижатый к ткани противовесами или пружиной. Иногда

547

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

для уменьшения износа ткани лезвием ножа служит сменная пластина из твердой резины. Используют также гибкие ножи в виде тонких пластин, специальные валики, шнуры, сетки, перфорированные ролики, туго натянутые струны. В конструкциях фильтров, предназначенных для работы с намывным слоем зернистого материала, предусмотрены ножи с микрометрической подачей. В этом случае на барабан фильтрованием вспомогательной суспензии предварительно наносят толстый слой (50…75мм) зернистого материала (диатомита, древесной муки идр.),черезкоторыйзатемфильтруетсяосновнаясуспензия.Закаждый оборотбарабананожсрезаеттонкийслой(несколькодесятыхдолеймиллиметра) зернистого материала с застрявшими в его порах частицами твердойфазыосновнойсуспензии.Цельпроцессавэтомслучае–очист- ка жидкости от взвешенных в ней мелких твердых частиц (осветление).

В зависимости от назначения барабанные вакуум-фильтры изготовляют с различными углами погружения барабана в суспензию. Фильтры малого погружения (угол погружения 80…100°) предназначены для легкофильтруемых суспензий и в основном используются в горнорудной промышленности. Для труднофильтруемых (мелкозернистых) суспензий используют фильтры с углом погружения около 200°. Фильтры общего назначения имеют угол погружения в пределах 135…145°. Наибольший угол погружения (210…270°) у фильтров для низкоконцентрированных суспензий с волокнистой твердой фазой.

Реже используются барабанные вакуум-фильтры других конструкций: со сходящей фильтровальной тканью, ячейковые без распредели- тельногоустройства,безъячейковые,барабанныефильтры-сгустители, с внутренней фильтрующей поверхностью.

Барабанный фильтр, работающий под давлением. Из фильтров непрерывного действия наиболее широко применяются в промышленности вакуум-фильтры, но они работают при малой движущей силе (∆р≤0,08МПа). Проблема создания непрерывно действующих фильтров с большей движущей силой, т.е. работающих при повышенном давлении,решена,вчастности,фирмой«ХюттенверкЗонтгофен»(Германия).

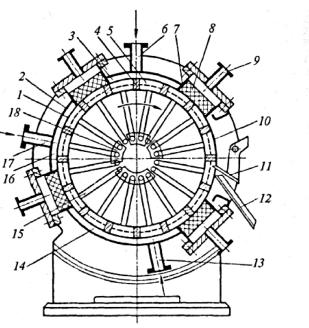

Барабанный фильтр (рис. 4.22) имеет ячейковый фильтрующий вращающийся барабан 1, который заключен в кожух 2 и снабжен шту-

церами 6, 13, 17.

Фильтрующая перегородка (перфорированный лист, покрытый тканью) расположена не на наружной поверхности барабана, а во впадинах ячеек5.Кольцевоепространствомеждубарабаномикожухомразделено подвижнымиперегородками8натри(возможноболее)герметичныека-

548

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Рис.4.22. Барабанный фильтр, работающий под давлением (описание позиций по тексту)

меры3,14,16,предназначенныедляподачивнихсуспензии,промывной жидкостиисжатоговоздухадляосушкиосадка.Перегородки 8помещены в гнезда 7 прямоугольного сечения, прижаты к барабану (к бортам ячеек) сжатым воздухом, подаваемым через штуцеры 9, и обеспечивают уплотнение между камерами.

Опорныеподшипникибарабанавстроенывторцовыекрышкикожуха. Гладкие нерабочие края барабана уплотнены в торцовых крышках кольцевыми уплотнителями типа сальника. К уплотнениям подается смазочнаяжидкость.Суспензияподаетсяподдавлениемчерезштуцер13 в камеру 14 и фильтруется на ячейках барабана, находящихся в этой камере. Фильтрат отводится через дренажные трубки и распределительнуюголовкувсборникфильтрата.Вкамере16осадокпромывается жидкостью,подаваемойподдавлениемчерезштуцер17.Осушкаосадка вытеснением влаги сжатым воздухом происходит в камере 3.

Осадок снимается на незакрытом кожухом участке10ножом 11, который заходит под действием пружины во впадины ячеек и автоматически выталкивается из них при приближении к ножу межъячейковых перегородок 4.Снятыйосадокполотку 12поступаетвбункер.Частоту вращения барабана и скорость подачи суспензии подбирают так, чтобы во время фильтрования в камере 14 впадина ячейки заполнилась осадком. В противном случае при переходе в следующую камеру 16 ячейка

549

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

перенесет туда некоторый объем суспензии, т.е. промывная жидкость загрязняется суспензией, что нежелательно. Межкамерные уплотняющие перегородки 8, подобно поршням, подвижны в своих гнездах

врадиальном направлении и уплотнены по периметру. Трущиеся поверхности перегородок выполнены из пластмассы с низким коэффициентом трения по металлу. Ширина перегородок несколько больше шага ячеек, что исключает сообщение соседних камер кожуха между собой.

Привод фильтра выполнен с бесступенчатым регулированием частоты вращения, оборудован редуктором и цилиндрическим зубчатым колесом, закрепленным на цапфе барабана штифтом, срезаемым при превышении предельно допускаемого момента.

Основной и промывочный фильтраты отводятся из ячеек фильтра через дренажные трубки 15 и распределительное устройство 18 кольцевого или торцового типа, которое обеспечивает фильтрацию под давлением, вакуумом или комбинированным способом, а также отдувку осадка в зоне его съема.

Фильтр можно использовать для разделения быстроосаждающихся суспензий. В этом случае суспензия подается в верхнюю камеру 3 и фильтр работает с направлением фильтрации сверху вниз, а направление вращения барабана обратное. Соответствующим образом меняются также направления движения и наклон ножа. Фильтр может быть снабжен рубашкой для обогрева.

По сравнению с обычным барабанным вакуум-фильтром рассмотренный фильтр, работающий под давлением, обладает рядом преимуществ. Производительность его больше в 1,5…2,5 раза, конечная влажность осадка ниже в 1,2…1,8 раза, расход промывной жидкости

в1,2…2,0 раза меньше при том же качестве промывки, а полная герметичность аппарата обеспечивает улавливание паров легкокипящих и ядовитых растворителей.

Недостатки фильтра — большая поверхность трения в уплотнениях (сальниках), а также ограниченная возможность увеличения поверхности фильтрации.

Центрифуги. Центрифуги используют в процессах депарафинизации, когда применение фильтрования затруднено или невозможно вследствие недостаточных размеров кристаллов, низкой скорости фильтрования и быстрого засорения фильтрующей ткани мелкими кристаллами (депарафинизация с использованием в качестве растворителей нафты и смеси дихлорэтана с бензолом). Эти процессы применяютприобработкеостаточногосырья,врезультатеприохлаждении

550

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

образуются мелкие кристаллы, скорость отделения твердой фазы от жидкой невелика, а в петролатуме содержится много масла. Депарафинизация в этих растворителях относится к устаревшим процессам, поэтому центрифуги на современных установках не используются.

4.8.2. Оборудование установок селективной очистки масел

Селективнаяочисткамаселпроводитсявколонныхэкстракционных аппаратах — экстракторах.

Экстракторы — аппараты для разделения жидких или твердых веществ с помощью избирательных растворителей. Экстракторы применяются в различных отраслях промышленности и, в частности,

внефтепереработке при производстве масел (селективная очистка, деасфальтизация), очистке нефтепродуктов, извлечении ароматических углеводородов из легких нефтяных фракций.

Экстракторы различаются по способу смешения и разделения фаз, по характеру энергии, интенсифицирующей контакт фаз. Существуют два основных типа экстракторов: смеситель-отстойник и колонные. Смеситель-отстойникхарактеризуетсяопределеннымчисломступеней,

вкаждой из которых происходит контактирование исходных фаз и последующееразделениевновьобразующихся.Вцеломваппаратезасчет соединенияступенейпопотокамрафинатныхиэкстрактныхрастворов реализуетсяпротивоточноедвижениефаз.Разделениефазосуществляетсяметодомотстаиванияилицентробежнымспособом,премешивание фаз — при помощи механических мешалок, статических смесителей, насосов, инжекторов. Многоступенчатые экстракторы, выполненные

вобщем корпусе, получили название ящичных.

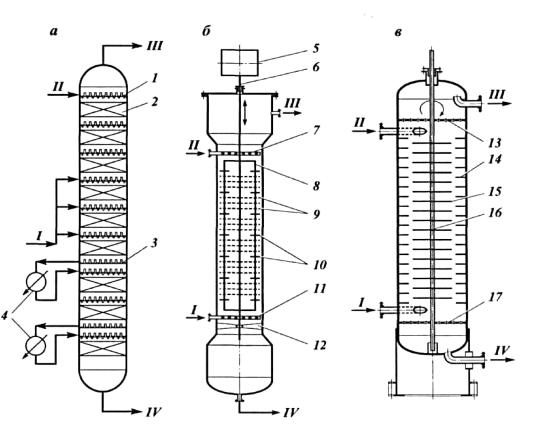

Экстракторыколонноготипаснепрерывноизменяющимсясоставом фаз бывают пустотелыми (распылительные колонны) и снабженными внутренними устройствами, в качестве которых используют насадки (насыпные и регулярные, например жалюзийного типа), тарелки, ро- торно-дисковые устройства (рис. 4.23).

Многообразиеконструкцийвнутреннихустройствобусловленошироким спектром рабочих условий процесса экстракции и физических характеристикконтактирующихфаз.Дляравномерногораспределения фаз по сечению экстрактора используют распределительные решетки и коллекторы из перфорированных труб. В экстракторах колонного типа в результате разности плотностей контактирующих фаз происходит противоточное движение. Интенсификация процесса разделения достигается как за счет энергии потоков, так и внешней энергии (использованиеперемешивающихустройств,созданиепульсации,виб-

551

552

Рис. 4.23. Экстракторы колонного типа:

а — насадочный; б — вибрационный; в — роторно-дисковый; 1 — распределительная тарелка;

2 — слой насадки из колец Рашига;

3—глухаятарелка;4—промежуточные холодильники; 5 — вариатор частоты колебаний;6—штанга;7,11—распре- делители; 8 — стержень; 9 — перфори- рованныепластины;10—отбойныепе- регородки; 12 — нижняя опора штанги; 13, 17 — распределительные решетки; 14 — кольцо статора; 15 — диск рото- ра;16—валротора;потоки:1—сырье; II — растворитель; III — рафинатный раствор; IV — экстрактный раствор

com/id446425943.vk | com/club152685050.vk

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

раций, ультразвукового воздействия). В пульсационных экстракторах пульсации подвергается поток поступающей жидкости, в вибрационных — вибрации сообщаются пакету ситчатых тарелок, установленных

ваппарате.

Ваппаратах колонного типа уровень раздела легкой и тяжелой фаз можетнаходитьсянаразличнойвысоте.Положениеуровняразделафаз выбирается в зависимости от условий проведения процесса экстракции. В тех случаях, когда плотность растворителя выше плотности исходного сырья, повышение уровня раздела фаз связано с увеличением количества растворителя в аппарате. Вместе с тем вязкость экстрактного раствора (тяжелая фаза) обычно меньше вязкости рафинатного раствора. Поэтому, когда тяжелая фаза является сплошной, диспергирование и контактирование более вязкой легкой фазы облегчаются. В этом случае желателен более высокий уровень раздела фаз.

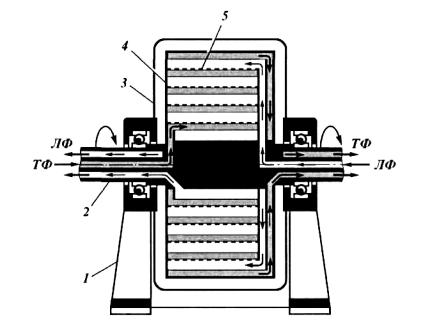

Вцентробежном экстракторе конструкции Подбельняка (рис. 4.24) тяжелая фаза вводится в центр, а выводится с периферии, легкая — наоборот. Противоточное движение фаз происходит более интенсивно

вполе центробежных сил по сравнению с гравитационными силами.

Рис. 4.24. Схема центробежного экстрактора Подбельняка:

1 — станина; 2 — вал ротора; 3 — кожух; 4 — ротор; 5 — перфорированные концентрические цилиндры; потоки: ЛФ — легкая фаза; ТФ — тяжелая фаза

553