- •Глава I

- •§ 1. Определение графа

- •§ 2. Подграфы

- •§ 3. Операции над графами

- •§ 4. Цепи, циклы, компоненты

- •§ 5. Степени вершин графа

- •§ 6. Матрицы, ассоциированные с графом

- •§ 7. Регулярные графы

- •§ 8. Метрические характеристики графа

- •§ 9. Критерий двудольности графа

- •§10. Реберный граф

- •§ 11. Группа автоморфизмов графа

- •§ 12. «Почти все» графы

- •Упражнения

- •Глава II Деревья

- •§ 13. Определение дерева

- •§ 14. Матричная теорема Кирхгофа

- •§ 15. Остов минимального веса

- •Упражнения

- •Глава III

- •§ 16. Азбука теории матроидов

- •§ 17. Двойственный матроид

- •§ 18. Примеры матроидов

- •§ 19. Изоморфизм матроидов

- •§ 20. Представление матроида

- •§ 21. Бинарные матроиды

- •§ 22. Трансверсали

- •§ 23. Жадный алгоритм

- •§ 24. Объединение и пересечение матроидов

- •Глава IV Независимость и покрытия

- •§ 25. Независимые множества и покрытия

- •К. Шеннон ввел параметр

- •§ 26. Клика

- •§ 27. Проблемы клики, изоморфной вложимости и изоморфного подграфа

- •§ 28. Интерпретации независимых множеств

- •§ 29. Паросочетания

- •§ 30. Паросочетания в двудольном графе

- •§ 31. Двудольные графы и семейства подмножеств

- •§ 32. Паросочетания и покрытия

- •Упражнения

- •Глава V

- •§ 33. Вершинная связность и реберная связность

- •Чтобы учесть эту и подобные ей ситуации, естественно ввести следующее распределение: максимальный k-связный подграф графа называется его k-связной компонентой, или просто k-компонентой.

- •§ 34. Двусвязные графы

- •§ 35. Теорема Менгера

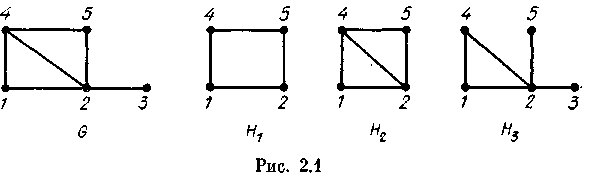

§ 2. Подграфы

Г раф

H

называется подграфом

(или

частью)

графа

G,

если VH

VG,

EH

EG.

Если

H

– подграф

графа G,

то

говорят, что H

содержится в

G.

Подграф

H

называется

остовным

подграфом (или

фактором),

если

VH=VG.

Если множество вершин подграфа H

есть U,

а

множество его ребер совпадает с множеством

всех ребер

графа G,

оба

конца которых принадлежат U,

то H

называется

подграфом,

порожденным (или

индуцированным)

множеством U,

и

обозначается через G(U).

На

рис. 2.1 изображены граф G

и

три его подграфа H1,

H2

и

H3,

среди которых H3

является остовным, a

H2

—

порожденным.

раф

H

называется подграфом

(или

частью)

графа

G,

если VH

VG,

EH

EG.

Если

H

– подграф

графа G,

то

говорят, что H

содержится в

G.

Подграф

H

называется

остовным

подграфом (или

фактором),

если

VH=VG.

Если множество вершин подграфа H

есть U,

а

множество его ребер совпадает с множеством

всех ребер

графа G,

оба

конца которых принадлежат U,

то H

называется

подграфом,

порожденным (или

индуцированным)

множеством U,

и

обозначается через G(U).

На

рис. 2.1 изображены граф G

и

три его подграфа H1,

H2

и

H3,

среди которых H3

является остовным, a

H2

—

порожденным.

Рассматриваются также подграфы, порожденные множествами ребер. Для E' EG множество ребер порожденного подграфа G(E') совпадает с E', а множество вершин — с множеством концов ребер из E'.

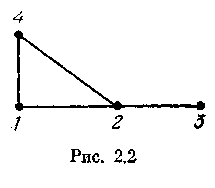

В ажный

класс подграфов составляют подграфы,

полученные

в результате удаления

вершин. Пусть

v

— вершина

графа G.

Граф

Gv

= G

— v

получается

из графа G

в

результате удаления вершины v

и

всех инцидентных ей

ребер. Очевидно, что Gv

= G(VG\v).

На

рис. 2.2 изображен

подграф G

— 5,

полученный из графа G,

представленного

на рис. 2.1, удалением вершины 5.

ажный

класс подграфов составляют подграфы,

полученные

в результате удаления

вершин. Пусть

v

— вершина

графа G.

Граф

Gv

= G

— v

получается

из графа G

в

результате удаления вершины v

и

всех инцидентных ей

ребер. Очевидно, что Gv

= G(VG\v).

На

рис. 2.2 изображен

подграф G

— 5,

полученный из графа G,

представленного

на рис. 2.1, удалением вершины 5.

С

графами Gv

связана

знаменитая гипотеза реконструируемости

Келли — Улама. Для каждой вершины v![]() VG

построим

подграф Gv

= G

–

v.

Систему

{Gv:

v

VG}

всех

таких подграфов назовем колодой

графа

G

и

обозначим через P(G).

Например,

если G

= P3,

то

P(G)=

{K2

,

K2

,

O2}.

VG

построим

подграф Gv

= G

–

v.

Систему

{Gv:

v

VG}

всех

таких подграфов назовем колодой

графа

G

и

обозначим через P(G).

Например,

если G

= P3,

то

P(G)=

{K2

,

K2

,

O2}.

Пусть |G|=n. Перенумеруем в произвольном порядке вершины графа G числами 1, 2, .... n и выпишем графы, входящие в колоду P(G):

P(G)={G1,

G2,

...,

Gn},

Gi=G-i,

i=![]()

Пусть теперь H — еще один граф порядка п. Если существует такая нумерация вершин графа H, при которой Gi Hi (i = ), то колоды P(G) и P(H) называются равными: P(G) = P(H). Например, P(K2) = P(O2) ={O1,O1}.

Граф H называется реконструкцией графа G, если P(H) = P(G).

Граф G называется реконструируемым, если он изоморфен каждой своей реконструкции. Не все графы реконструируемы: O2 и K2 являются реконструкциями друг друга. Гипотеза Келли — Улама утверждает, что это единственное исключение.

Гипотеза реконструируемости (П. Келли, С. Улам, 1945 г.). Все графы порядка n > 2 реконструируемы.

Несмотря на простоту формулировки, вот уже более сорока лет проблема не поддается решению. Любопытно и то, что нет единого мнения об истинности или ложности гипотезы. Подтверждена реконструируемость графов порядка n для 3 <= n<= 10. Известно, что если граф G реконструируем, то дополнительный граф также реконструируем.

Гипотезу Келли — Улама часто называют гипотезой вершинной реконструируемости. Наряду с ней для графов, имеющих более трех ребер, существует гипотеза Харари реберной реконструируемости (1964 г.). Она формулируется аналогично вершинной, но вместо вершины удаляется ребро: для ребра e графа G подграф Ge = G — e получается из G в результате удаления ребра e (концы ребра не удаляются, т. е. G — e является остовным подграфом). Гипотеза реберной реконструируемости подтверждена для многих классов графов. В частности, известно, что (n, т)-граф реберно реконструируем, если m>n(n-l)/4 (Л. Ловас, 1972 г.) или 2m-l>n! (В. Мюллер, 1977 г.).

Пусть X — множество каких-либо элементов графа G. Аналогично подграфу G — v определяется подграф G — X: из G удаляются все вершины и ребра, входящие в X, и каждое ребро, хотя бы один конец которого принадлежит X. Если, например, X = {v, e1, e2}, то G — X = ( (G — v)— e1) — e2. Порядок удаляемых элементов несуществен, поэтому можно писать просто G — X = G — v — e1 — e2.