- •Глава I

- •§ 1. Определение графа

- •§ 2. Подграфы

- •§ 3. Операции над графами

- •§ 4. Цепи, циклы, компоненты

- •§ 5. Степени вершин графа

- •§ 6. Матрицы, ассоциированные с графом

- •§ 7. Регулярные графы

- •§ 8. Метрические характеристики графа

- •§ 9. Критерий двудольности графа

- •§10. Реберный граф

- •§ 11. Группа автоморфизмов графа

- •§ 12. «Почти все» графы

- •Упражнения

- •Глава II Деревья

- •§ 13. Определение дерева

- •§ 14. Матричная теорема Кирхгофа

- •§ 15. Остов минимального веса

- •Упражнения

- •Глава III

- •§ 16. Азбука теории матроидов

- •§ 17. Двойственный матроид

- •§ 18. Примеры матроидов

- •§ 19. Изоморфизм матроидов

- •§ 20. Представление матроида

- •§ 21. Бинарные матроиды

- •§ 22. Трансверсали

- •§ 23. Жадный алгоритм

- •§ 24. Объединение и пересечение матроидов

- •Глава IV Независимость и покрытия

- •§ 25. Независимые множества и покрытия

- •К. Шеннон ввел параметр

- •§ 26. Клика

- •§ 27. Проблемы клики, изоморфной вложимости и изоморфного подграфа

- •§ 28. Интерпретации независимых множеств

- •§ 29. Паросочетания

- •§ 30. Паросочетания в двудольном графе

- •§ 31. Двудольные графы и семейства подмножеств

- •§ 32. Паросочетания и покрытия

- •Упражнения

- •Глава V

- •§ 33. Вершинная связность и реберная связность

- •Чтобы учесть эту и подобные ей ситуации, естественно ввести следующее распределение: максимальный k-связный подграф графа называется его k-связной компонентой, или просто k-компонентой.

- •§ 34. Двусвязные графы

- •§ 35. Теорема Менгера

Упражнения

1. Нарисуйте все попарно неизоморфные деревья седьмого порядка.

2. Найдите дерево минимального порядка n 2 с тождественной группой автоморфизмов.

3. Докажите, что центр дерева состоит из одной вершины в случае, когда диаметр этого дерева является четным числом, и из двух смежных вершин, когда диаметр — число нечетное.

4. Докажите, что радиус r(G) и диаметр d(G) любого дерева G связаны соотношением

r(G)=]d(G)/2.

5. Верно ли, что если диаметр связного графа G равен k (k > 2), то в G существует остовное дерево, диаметр которого так же равен k?

6.(n, m)-граф называется сбалансированным, если никакой его подграф не имеет вершин степени большей, чем 2т/n. Покажите, что всякое дерево при n > 2 — несбалансированный граф.

7.Найдите остовные деревья в К5, Кз,з и в графе Петерсена.

8.Докажите, что подграф H графа G является в G остовом тогда и только тогда, когда верны равенства \Н\ = \G\, m (H) = \G\-k(G), k(H)=k(G).

Используя матричную теорему Кирхгофа, найдите число остовных деревьев в полном двудольном графе Ктn.

Докажите, что число помеченных двудольных деревьев с числами вершин в долях т и n равно тn-1nт-1.

Покажите, как найти остов графа с помощью поиска в ширину.

Постройте такое множество U точек на плоскости, для которого вес дерева Штейнера был бы меньше веса любого остовного дерева графа K(U).

Глава III

Матроиды и трансверсали

В этой главе вводится новый комбинаторный объект — матроид, появляющийся в результате обобщения хорошо известного читателю понятия линейной зависимости. Хотя понятие «матроид» возникло относительно давно,— в 30-е годы нашего столетия (впервые это понятие ввел Уитни) — место теории матроидов в математике и, тем более, в математическом образовании первоначально не было осознано. Теперь же, когда открываются все новые и новые классы матроидов, объединяющая роль идеи матроида, позволяющая с возрастающим успехом применять к решению комбинаторных проблем методы алгебры, становится все более ясной.

Для нас матроиды интересны, прежде всего, по двум причинам. Первая — их связь с теорией графов. Фактически, именно соответствие между некоторыми теоретико-графовыми и алгебраическими понятиями привело к созданию теории матроидов. Вторая причина состоит в том, что задачи оптимизации на матроидных структурах решаются с помощью простого, так называемого «жадного» алгоритма, который является обобщением алгоритма Краскала для нахождения остовного дерева минимального веса в связном взвешенном графе (§ 15). «Жадный» алгоритм изучается в этой главе.

§ 16. Азбука теории матроидов

Известно несколько эквивалентных друг другу определений матроида. Эти определения различаются тем, что учитывают различные свойства независимости. Начнем с определения, основанного на свойствах максимальных независимых множеств – баз.

Матроидом М называется пара (E, β), где E— конечное непустое множество, а β (или β (М))—непустое множество его подмножеств (называемых базами), удовлетворяющее следующим двум условиям (аксиомы баз).

В.1. Никакая из баз не содержится в другой базе.

В.2.

Если

B1

и

B2

–

базы, то для любого элемента b

B1

существует

такой элемент с

из

В2,

что

(В1\b)

![]() с – также

база.

с – также

база.

Элементы множества Е называются элементами матроида М. Число |Е| называется порядком матроида М.

Понятие матроида является естественным обобщением понятия линейной независимости. А именно, если Е – конечная система векторов некоторого линейного пространства, содержащая ненулевой вектор, то в Е существует максимальная линейно независимая подсистема –база системы Е. Напомним, что все базы системы Е удовлетворяют аксиомам баз В.1 и В.2. Следовательно, всякая такая система вместе с ее базами является матроидом. Этот матроид называется векторным.

Очевидно, что в обозначениях аксиомы В.2 либо b B2 и тогда можно взять с = b, либо с В2\В1, иное противоречило бы аксиоме В.1. Поэтому совокупность аксиом В.1 и В.2 равносильна совокупности аксиом В.1 и

В`.2. Если В1, B2 β и b B1\B2, то в B2\B1 существует такой элемент с, что (B1\b)\ с β.

Утверждение 16.1. Все базы матроида равномощны.

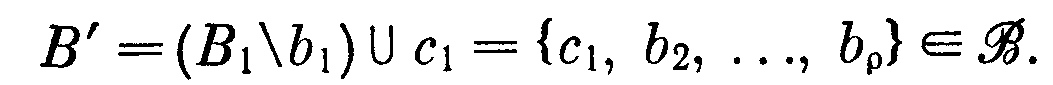

> Пусть B1 и В2– базы, |В1| ≤ |В2| и В1 = {b1, b2,…, bρ}. Согласно аксиоме В.2 в базе В2 существует такой элемент c1, что

Далее, существует такой элемент с2 B2, что

![]() Итерируя

этот процесс, получим базу В

= (с1, с2, ...,

сρ),

являющуюся

подмножеством в В2

и

потому совпадающую

с В2

в

силу В.1. Следовательно, |В2|

=

ρ.

<

Итерируя

этот процесс, получим базу В

= (с1, с2, ...,

сρ),

являющуюся

подмножеством в В2

и

потому совпадающую

с В2

в

силу В.1. Следовательно, |В2|

=

ρ.

<

Мощность базы матроида М назовем его рангом и обозначим через ρ (М).

Любое подмножество базы матроида называется независимым. В частности, пустое множество независимо. Совокупность всех независимых подмножеств элементов матроида М обозначим через I(М) (или просто I). Ниже множество I(М) называется набором независимых множеств матроида М.

Очевидно, что β(М) совпадает с множеством элементов из I(M), максимальных относительно включения, так что множества β (М) и I (М) определяют друг друга.

Теорема 16.2. Набор I (М) независимых множеств матроида удовлетворяет следующим двум условиям (аксиомы независимости).

I.1. Если ХI(М), YX, то УI (М).

I`.2. Если X, YI (M) и |Х| < |Y|, то в Y\X существует такой элемент у, что X у I (M).

> Справедливость

условия 1.1 очевидна; рассмотрим условие

1.2. Пусть X,

YI

(M)

и

|Х|

<

|Y|.

Пусть,

далее,

B1

β

(M),

YB1.

Среди

баз, содержащих X,

выберем

такую базу В2,

чтобы

пересечение В1

∩

B2

содержало

наибольшее число элементов. Докажем,

что B2\XB1.

Действительно,

если бы существовал элемент b

В2\Х,

b![]() В1,

то

по аксиоме В.2 в базе В1

нашелся

бы такой элемент

z,

что C

= (B2\b)

В1,

то

по аксиоме В.2 в базе В1

нашелся

бы такой элемент

z,

что C

= (B2\b)

![]() z

β

(M).

Но

тогда |C∩B1|

>

|B2∩B1|,

что

невозможно. Следовательно, В2\Х

и

У содержатся

в В1,

причем

|В2\Х|

+ |Y|

=

ρ(М) — |X|

+ |Y|

>

ρ

(M)=|B1|.

Тем

самым существует у

(В2\Х)∩Y.

Поскольку

X

у

В2,

то

элемент у

–

искомый.

z

β

(M).

Но

тогда |C∩B1|

>

|B2∩B1|,

что

невозможно. Следовательно, В2\Х

и

У содержатся

в В1,

причем

|В2\Х|

+ |Y|

=

ρ(М) — |X|

+ |Y|

>

ρ

(M)=|B1|.

Тем

самым существует у

(В2\Х)∩Y.

Поскольку

X

у

В2,

то

элемент у

–

искомый.

Очевидно, что аксиома I.2 эквивалентна следующей аксиоме.

I`.2. Если X, YI (M) и |Х| < |Y|, то в Y существует такое подмножество Z, что X ZI (M), |X Z| = |Y|.

Следующая теорема показывает, что в основу определения матроида можно положить не базы, а независимые множества.

Теорема 16.3. Пусть Е — конечное непустое множество, I — непустая совокупность его подмножеств, удовлетворяющая аксиомам независимости I.1 и I.2, β — множество всех элементов из I, максимальных относительно включения. Тогда β удовлетворяет аксиомам баз В.1 и В.2.

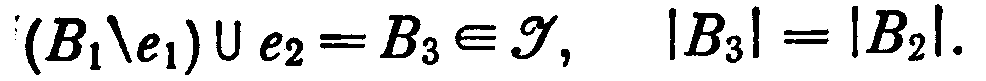

> Очевидно, что β есть множество всех элементов из I максимальной мощности. Пусть теперь В1, В2 β, е1В1. Тогда B1\e1 I, |B1\e1| = |В2| - 1. Следовательно, существует такой элемент е2В2, что

Из

последнего равенства вытекает, что B3

β.

Тем самым

доказано, что выполняется условие В.2.

Справедливость

условия В.1 очевидна. <

Из

последнего равенства вытекает, что B3

β.

Тем самым

доказано, что выполняется условие В.2.

Справедливость

условия В.1 очевидна. <

Предыдущая теорема дает основание для нового определения матроида. Матроидом назовем пару (Е, I), где Е — множество, а I — непустая совокупность его подмножеств (называемых независимыми), удовлетворяющих аксиомам независимости I.1 и I.2. Множество I назовем набором независимых множеств матроида. Максимальные относительно включения независимые подмножества назовем теперь базами матроида. Аксиомы баз при этом действительно будут выполняться. В этом смысле приведенные два определения матроида эквивалентны.

Определим ранговую функцию (функцию ранга) матроида М, ставящую в соответствие каждому подмножеству А Е число, равное максимальной из мощностей входящих в А независимых подмножеств и называемое рангом множества А: ρ (A) = max{|X|: ХА, ХI (М)}.

Очевидно, что ρ (E) совпадает с определенным выше рангом ρ(М). Очевидно также, что подмножество АЕ независимо тогда и только тогда, когда ρ(А)=|А|.

Теорема 16.4. Ранговая функция матроида удовлетворяет следующим трем условиям (аксиомы ранга):

> Первые два

условия очевидны, рассмотрим третье.

Пусть

А,В

Е,

а

X

— наибольшее

по числу элементов независимое

подмножество в А

∩

В.

Согласно

условию I`.2

в

A

В

существует

наибольшее по числу элементов независимое

подмножество Y,

содержащее

X.

Представим

Y

в виде Y

= X

V

W,

где

VA\B,

WB\A.

Независимое

подмножество X

V

содержится

в А,

поэтому

ρ

(A)

≥ |Х

V|.

Аналогично

ρ

(B)

≥ |X

W|.

Следовательно,

ρ

(A)

+ ρ

(B)

≥ |X

W|

+|X

W|.

Поскольку

X∩V

= X∩W

= Ø, то

далее имеем ρ(А)

+ ρ

(В)

≥

|X|

+

(|X|

+

|V|

+ |W|).

Но

|Х|=

ρ

(A∩B),

|X|

+ |V|

+ |W|

=

|Y|=

ρ(A

В).

> Первые два

условия очевидны, рассмотрим третье.

Пусть

А,В

Е,

а

X

— наибольшее

по числу элементов независимое

подмножество в А

∩

В.

Согласно

условию I`.2

в

A

В

существует

наибольшее по числу элементов независимое

подмножество Y,

содержащее

X.

Представим

Y

в виде Y

= X

V

W,

где

VA\B,

WB\A.

Независимое

подмножество X

V

содержится

в А,

поэтому

ρ

(A)

≥ |Х

V|.

Аналогично

ρ

(B)

≥ |X

W|.

Следовательно,

ρ

(A)

+ ρ

(B)

≥ |X

W|

+|X

W|.

Поскольку

X∩V

= X∩W

= Ø, то

далее имеем ρ(А)

+ ρ

(В)

≥

|X|

+

(|X|

+

|V|

+ |W|).

Но

|Х|=

ρ

(A∩B),

|X|

+ |V|

+ |W|

=

|Y|=

ρ(A

В).

Итак, ρ (А) + ρ (В) ≥ ρ (A В) + ρ (А ∩ В). <

Подмножество А из Е называется зависимым, если оно не является независимым. Минимальное относительно включения зависимое множество называется циклом. Очевидно, что подмножество множества Е независимо тогда и только тогда, когда оно не содержит циклов.

Множество циклов матроида М обозначим через φ(М) (или просто φ).

Теорема 16.5. Если М — матроид, то множество φ(М) удовлетворяет следующим двум условиям (аксиомы циклов).

С.1. Ни один из циклов не содержится в другом цикле.

C.2. Если C1 и С2 — несовпадающие циклы и еС1 ∩ С2, то множество (С1 С2)\е также содержит цикл.

> Выполнимость условия С.1 очевидна, рассмотрим условие C.2. Пусть D = (C1 C2)\е. Достаточно доказать, что множество D зависимо. Прибегнем к помощи ранговой функции; в ее терминах нужно доказать неравенство ρ(D) ≤ |D|. Но D C1 C2, и потому ρ(D) ≤ ρ (C1 C2). Согласно аксиоме ρ.З

ρ (С1 С2) ≤ ρ (С1) + ρ (С2)- ρ (С1 ∩ С2).

Очевидно, что ρ (Ci)= |Ci| - 1 для цикла Ci. Так как множество С1 ∩ С2 независимо, то ρ(C1 ∩ С2)= |С1 ∩ С2|.

Итак,

ρ (D) ≤ ρ (C1 С2) ≤ |C1| - 1 + |С2| - 1 - |C1 ∩ С2| = |C1 С2| - 2

и |D| = |C1 С2| -1, а значит, ρ (D)< |D|. <

Заметим, что совокупность аксиом ρ.1 — ρ.З (как и C.1, C.2) можно использовать для еще одного определения матроида.

Следствие 16.6. Если М = (Е, I) — матроид с набором независимых множеств I, ХI, y Е, то множество X у содержит не более одного цикла.

> Пусть, напротив, в X у есть два несовпадающих цикла С1 и С2. Элемент у содержится в каждом из них, и, согласно предыдущей теореме, существует третий цикл С в множестве D = (C1 С2)\у. Следовательно, D — зависимое множество. Но DX и потому независимо. Полученное противоречие доказывает нужное утверждение. <

Очевидно, что из предыдущего следствия вытекает

Следствие 16.7. Для любой базы В матроида и любого его элемента е, не входящего в эту базу, множество В е содержит ровно один цикл.