- •Исходные данные

- •1 Построение кривой свободной поверхности потока

- •1.1 Определение нормальной глубины наполнения

- •1.2 Определение критической глубины

- •1.3 Установление формы свободной поверхности потока

- •1.4 Определение гидравлического показателя русла х

- •1.5 Определение величины jср

- •1.6 Определение координат кривой свободной поверхности потока по уравнению б.А. Бахметева

Исходные данные

ЗАДАНИЕ II B. Неравномерное движение воды и сопряжение бьефов за перепадом

В канале трапецеидального поперечного сечения устроен перепад (рисунок 1). В конце канала на стенке перепада устанавливается критическая глубина hк.

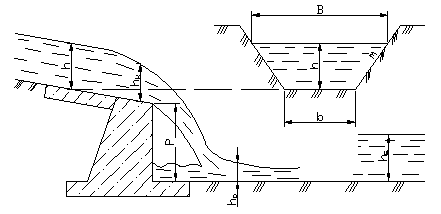

Рисунок 1 – Расчётная схема неравномерного движения воды на перепаде

Данные для расчета приведены в таблице 1.

Таблица 1

Q |

b |

i |

P |

hб |

грунт |

40 |

10 |

0.00047 |

1.64 |

1.22 |

глина |

Q – расчетный расход воды, м3/с;

b – ширина канала по дну, м;

i – продольный уклон дна;

P – высота водослива и высота стенки перепада, м;

hб –бытовая глубина, м;

1 Построение кривой свободной поверхности потока

1.1 Определение нормальной глубины наполнения

Определяем нормальную глубину наполнения h0. Для этого рассчитываем модуль расхода по формуле:

![]() .

.

Составляем таблицу 2, в которой задаемся рядом значений h и для каждого h вычисляем соответствующий модуль расхода К.

Таблица 2 |

|

|

|

|

|

h, м |

, м2 |

, м |

R, м |

C,

|

K,

|

1 |

11,00 |

12,83 |

0,86 |

48,49 |

493,87 |

2 |

24,00 |

15,66 |

1,53 |

54,46 |

1618,21 |

3 |

39,00 |

18,49 |

2,11 |

58,05 |

3288,53 |

4 |

56,00 |

21,31 |

2,63 |

60,66 |

5505,90 |

2,157 |

26,22 |

16,10 |

1,63 |

55,12 |

1844,70 |

Определяем площадь поперечного сечения для данного русла:

ω =

![]() ,

,

где h – глубина наполнения канала, м;

b – ширина канала по дну, м;

m – коэффициент заложения откоса, для глины принимаем равным 1,

ω =

![]() м2.

м2.

Определим длину смоченного периметра:

χ =

![]() ;

;

χ =

![]() м.

м.

Определим гидравлический радиус:

R

=

![]() ;

;

R

=

![]() м.

м.

Определим коэффициент Шези:

С =

![]() ,

,

где n – коэффициент шероховатости русла, n = 0.02;

y – коэффициент, зависящий от шероховатости и гидравлического радиуса русла, определяется по справочнику Киселева (таблица 3.10), у ≈ 0,2.

С =

![]() .

.

Определим модуль расхода водослива:

К =

![]() ;

;

К =

![]() .

.

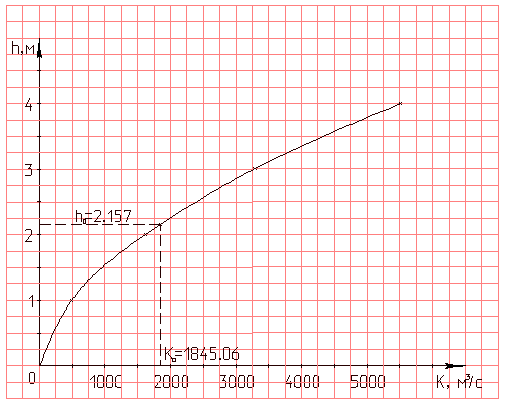

По данным таблицы 2 строим график К = f(h), (рисунок 2)

Рисунок 2 – График для определения нормальной глубины

По этому графику, зная К0, находим искомую глубину. В таблице производим проверку правильности определения нормальной глубины.

Δ =

![]() % < 2 % => h0

= 2.157 м.

% < 2 % => h0

= 2.157 м.

1.2 Определение критической глубины

Определим коэффициент Кориолиса по формуле Г.В. Железнякова

α =

,

,

где g – ускорение силы тяжести;

С – коэффициент Шези.

α =

.

.

Определим величину

![]() м5.

м5.

Составляем таблицу

3, задаваясь значениями h,

и вычисляем соответственно им величины

![]() .

.

Таблица 3 |

||||||

h, м |

mh, м |

(b+mh), м |

ω, м2 |

ω3, м6 |

В = b + 2mh, м |

ω3/В, м5 |

0,5 |

0,5 |

10,5 |

5,25 |

144,70 |

11 |

13,15 |

1 |

1 |

11 |

11 |

1331 |

12 |

110,92 |

1,5 |

1,5 |

11,5 |

17,25 |

5132,95 |

13 |

394,84 |

2 |

2 |

12 |

24 |

13824 |

14 |

987,43 |

контроль критической глубины hк |

||||||

1,2 |

1,2 |

11,2 |

13,44 |

2427,72 |

12,40 |

195,78 |

По данным таблицы строим график hк = f( ), (рисунок 3).

Рисунок 3 – График для определения критической глубины

По этому графику,

зная

![]() ,

находим искомую глубину. В таблице

производим проверку правильности

определения критической глубины.

,

находим искомую глубину. В таблице

производим проверку правильности

определения критической глубины.

Δ =

![]() % < 2 % => hк

= 1.2 м.

% < 2 % => hк

= 1.2 м.