- •2. Дифференциальная психология. Возникновение тестирования как результат практических запросов медицины, педагогики и индустриализации производства

- •Лекция № 2. Метод тестов

- •1. Бихевиоризм как теоретическая основа тестирования. Поведение как совокупность реакций организма на стимулы. Работы Дж. М. Кеттела, а. Бине

- •2. Шкала Бине – Симона. Понятие «умственный возраст». Шкала Стэнфорд – Бине

- •3. Понятие об интеллектуальном коэффициенте (iq). Работы в. Штерна

- •Лекция № 3. Возникновение группового тестирования

- •1. Требования практики (массовое обследование больших групп испытуемых)

- •2. Работы а. С. Отиса. Появление армейских тестов «Альфа» и «Бета»

- •3. Недостатки и ограничения тестов общих способностей

- •Лекция № 4. Тесты специальных способностей и достижений

- •1. Факторный анализ как теоретическая основа построения комплексных батарей тестов способностей

- •2. Двухфакторная теория способностей ч. Спирмена

- •3. Многофакторная теория способностей т. Л. Килли и л. Л. Терстона

- •4. Тесты достижений

- •Лекция № 5. Основные виды диагностических методик

- •1. Опросники. Интроспекционизм как теоретическая основа метода. Работы ф. Гальтона, а. Бине, р. Вудвортса

- •Лекция № 6. Отечественные работы в области психологической диагностики

- •1. Материалистическая основа в русской экспериментальной психологии. Труды и. М. Сеченова и и. П. Павлова. «Рефлексология» в. М. Бехтерева

- •2. Первые в России лаборатории экспериментальной психологии. Работа г. И. Россолимо «Психологический профиль личности». «Научная характерология» а. Ф. Лазурского

- •Лекция № 7. Методы психодиагностики, их классификация

- •1. Операционализация и верификация – основные требования, предъявляемые к понятиям и методам психодиагностики

- •2. Бланковые, опросные, рисуночные и проективные психодиагностические методики. Сущность и частота встречаемости. Понятие об объективно-манипуляционных методиках

- •3. Общие критерии классификации психодиагностических методик. Понятие о научных и практических методиках

- •4. Ограничения, достоинства и недостатки различных типов психодиагностических методик

- •Лекция № 8. Метод тестов: достоинства и недостатки

- •1. Достоинства метода тестов

- •2. Недостатки метода тестов

- •Лекция № 9. Надежность психодиагностических методик

- •1. Определение. Факторы, влияющие на надежность методики. Стандартная ошибка измерения. Надежность измерения. Понятие о методе измерения ретестовой надежности

- •2. Стандартизация процедуры обследования. Взаимосвязь надежности и валидности

- •3. Надежность параллельных форм. Сущность, достоинства и недостатки

- •4. Надежность частей теста, ее определение методом расщепления. Уравнение Спирмена – Брауна. Определение коэффициента надежности с помощью формул Дж. Фланагана и Рюлона

- •Лекция № 10. Сущность валидности

- •1. Определения валидности

- •2. Важнейшие составляющие валидности

- •Лекция № 11. Конструктная валидность

- •1. Сущность, методы характеристики конструктной валидности

- •2. Конвергентная и дискриминантная валидности

- •3. Факторная валидность

- •4. Дифференциальная валидность

- •5. Валидность по возрастной дифференциации

- •Лекция № 12. Содержательная валидность

- •1. Сущность, область применения. Этапы валидизации

- •2. Очевидная валидность

- •Лекция № 13. Критерий валидности

- •1. Определение. Основное психометрическое неравенство

- •2. Типы критериев валидности

- •Расчет простейшей корреляции между тестом и критерием

- •3. Математическое выражение критерия валидности (коэффициент Гилфорда)

- •4. Основные схемы валидизации психодиагностических методик

- •Лекция № 14. Стандартизация тестов

- •1. Тестовые нормы

- •2. Корреляция качественных признаков

- •3. Ранговая корреляция

- •Распределение iq-оценок и показателей теста зрительной памяти

- •Лекция № 15. Измерительные шкалы

- •1. Номинативные шкалы

- •2. Порядковые шкалы

- •3. Метрические шкалы

- •Лекция № 16. Типы тестирования

- •1. Тестовая батарея

- •2. Миннесотский многоаспектный личностный опросник

- •3. Опросник «Шестнадцать личностных факторов»

- •Интерпретация фактора с по р. Кэттеллу

- •Окончание таблицы 4 Интерпретация фактора с по р. Кэттеллу

- •Полный перечень факторов, измеряемых опросником «Шестнадцать личностных факторов»

- •Окончание таблицы 5 Полный перечень факторов, измеряемых опросником «Шестнадцать личностных факторов»

- •Описание вторичных факторов по р. Кэттелу

- •4. Факторный анализ

- •5. Шкала «Проявления тревожности»

- •6. Личностные опросники Айзенка

- •7. Опросник самоотношения

- •8. Опросник уровня субъективного контроля

- •9. «Несуществующее животное»

- •10. «Нарисуй человека»

- •11. Тест тематической апперцепции

- •Перечень потребностей (needs; n) по г. Мюррею (в порядке латинского алфавита)

- •12. Тест Роршаха

- •13. Шкалы измерения интеллекта Векслера

- •Состав субтестов шкалы wppsi

- •Окончание таблицы 8 Состав субтестов шкалы wppsi

- •Классификация iq-показателей по Векслеру

- •Коэффициенты надежности показателей iq в шкалах Векслера

- •Величины стандартной ошибки измерения (σm) iq-показателей в шкале Векслера

- •14. Шкала памяти Векслера

- •15. Кубики Коса

- •16. Компьютерные тесты

- •17. Контрольные шкалы

- •18. «Завершение предложения»

- •19. Критериально-ориентированные тесты

- •Лекция № 17. Профессионально-этические принципы в психодиагностике

- •1. Принцип специальной подготовки и аттестации лиц, использующих психодиагностические методики

- •2. Принцип личной ответственности

- •3. Принцип ограниченного распространения психодиагностических методик (принцип профессиональной тайны)

- •4. Принцип обеспечения суверенных прав личности

- •5. Принцип объективности

- •6. Принцип конфиденциальности

- •7. Принцип психопрофилактического изложения результатов

- •Лекция № 18. Психологический диагноз

- •1. Кодирование тестовых оценок

- •Выражение результата по отдельным шкалам

- •2. Шкальные оценки

- •Перевод первичных тестовых результатов в шкалу станайнов

- •3. Заключение

3. Ранговая корреляция

Ранговая корреляция – метод корреляционного анализа, отражающий отношения переменных, упорядоченных по возрастанию их значения. Наиболее часто ранговая корреляция применяется для анализа связи между признаками, измеряемыми в порядковых шкалах (см. шкалы измерительные), а также как один из методов определения корреляции качественных признаков. Достоинством коэффициентов ранговой корреляции является возможность их использования независимо от характера распределения коррелирующих признаков.

В практике наиболее часто применяются такие ранговые меры связи, как коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. Первым этапом расчета коэффициентов ранговой корреляции является ранжирование рядов переменных (табл. 2). Процедура ранжирования начинается с расположения переменных по возрастанию их значений. Разным значениям присваиваются ранги, обозначаемые натуральными числами. Если встречается несколько равных по значению переменных, им присваивается усредненный ранг.

Таблица 2

Ранжирование распределения показателей теста (n = 18)

В таблице 2 приведены данные для расчета коэффициентов ранговой корреляции. Во второй графе представлены ранжированные показатели по первому из сравниваемых распределений (оценка IQ, в третьей графе – соответствующие им данные теста зрительной памяти).

Коэффициент корреляции рангов Спирмена (rs) определяется из уравнения:

где di – разности между рангами каждой переменной из пар значений X и Y;

n – число сопоставляемых пар.

Используя данные таблицы 2, получаем:

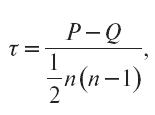

Коэффициент корреляции рангов Кендалла τ определяется следующей формулой:

где Р и Q рассчитываются по таблице 12.

Так, в восьмой графе подсчитывается, начиная с первого объекта X, сколько раз его ранг по Y меньше, чем ранг объектов, расположенных ниже. Соответственно, в девятой графе (S2) фиксируется, сколько раз ранг Y больше, чем ранги, стоящие ниже его в столбце X. Подставляя эти данные в формулу, получаем:

При сопоставлении приведенных коэффициентов оказывается, что коэффициент τ более информативен, чем rs, и рассчитывается проще. Поэтому на практике при расчете рановой корреляции отдают предпочтение коэффициенту τ (табл. 3).

Таблица 3

Распределение iq-оценок и показателей теста зрительной памяти

Лекция № 15. Измерительные шкалы

Измерительные шкалы (от лат. scala – «лестница») – форма фиксации совокупности признаков изучаемого объекта с упорядочиванием их в определенную числовую систему. Измерительные шкалы представляют собой метрические системы, моделирующие исследуемый феномен путем замены прямых обозначений изучаемых объектов числовыми значениями и отображение пропорций континуального состава элементов объекта в соответствующих числах. Каждому элементу совокупности проявлений свойств изучаемого объекта соответствует определенный балл или шкальный индекс, количественно устанавливающий положение наблюдаемой единицы на шкале, которая охватывает всю совокупность или ее часть, существенную с точки зрения задач исследования. Операция упорядочивания исходных эмпирических данных в шкальные носит название шкалирования. Измерительные шкалы являются главным средством сбора и анализа статистического материала как в прикладных, так и в теоретических исследованиях. Они различаются в зависимости от характера функции, лежащей в основе их построения. В качестве такой функции могут служить: сравнение по признаку убывания или возрастания, ранжирование, оценка интенсивности признака или оценка пропорциональных отношений между признаками. Наиболее общая классификация измерительных шкал предложена С. Стивенсон . В ее основу положен признак метрической детерминированности. Согласно этому признаку шкалы делятся на метрические (интервальные и шкалы отношений) и неметрические (номинативные, шкалы порядка).