- •Краткий исторический обзор развития науки о цвете.

- •Основные периоды развития науки о цвете.

- •2. Понимание природы и сущности цвета в античной Греции.

- •3. Открытия Ньютона.

- •4. Идеи Гёте о воздействии цвета на человека и гармонии цветов.

- •5. Цветовое тело Рунге.

- •6. Влияние медицины на учение о цвете в XIX веке

- •6.1. Открытие Гельмгольца

- •6.2. Теория Геринга о восприятии цвета

- •7. Систематизация цветов по Оствальду

- •1.7. Современное состояние учения о цвете

5. Цветовое тело Рунге.

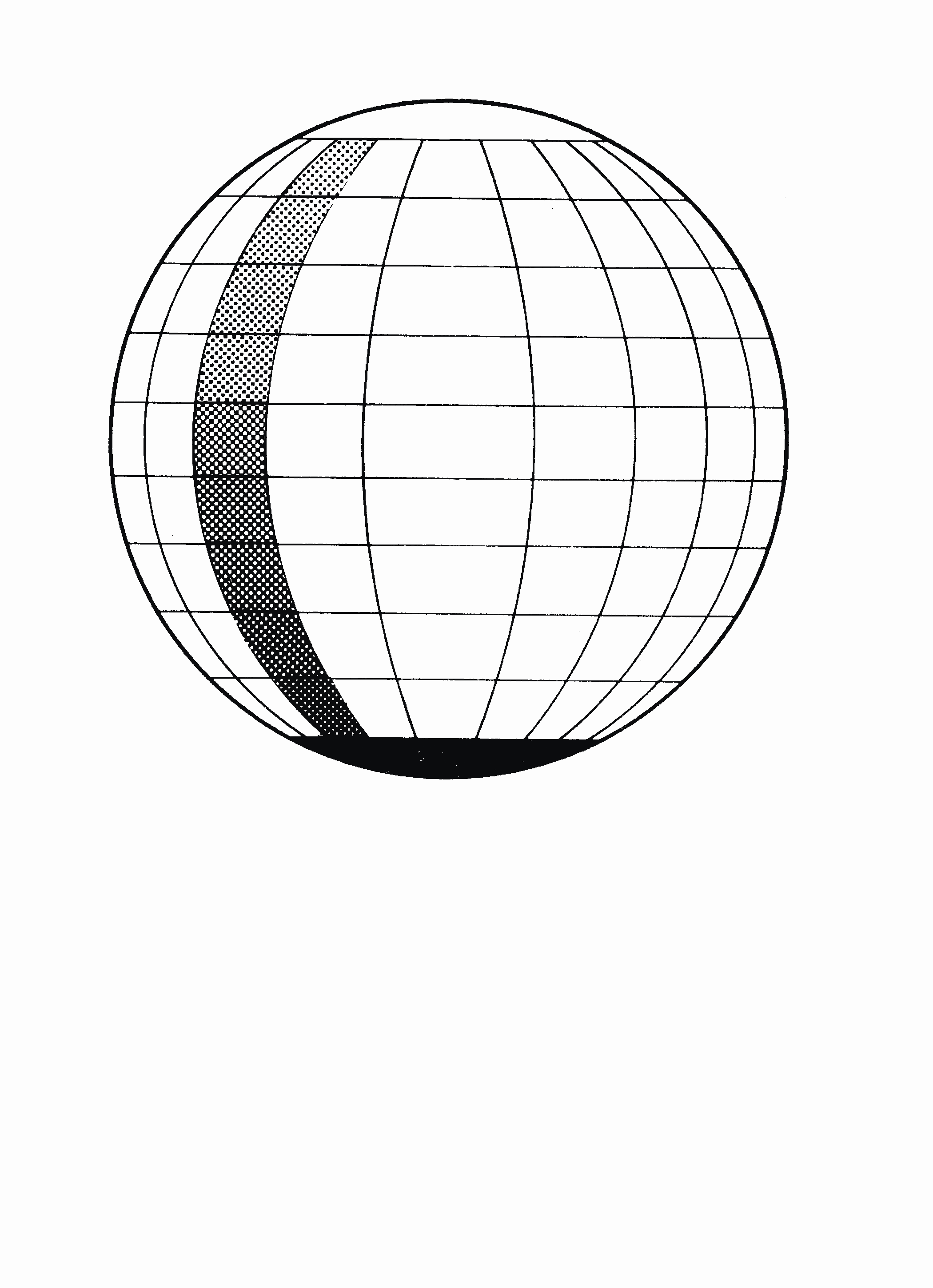

Филипп Отто Рунге (1777—1810 гг.), выдающийся живописец романтической школы, был современником Гёте. Он внес значительный вклад в учение о цвете. Он понимал, что все многообразие цветов нельзя представить в виде цветового круга или полосы спектра и предложил систему расположения цветов, напоминающую внешним видом глобус.

На

линии экватора Рунге нанес чистые цвета

цветового круга. На северном полюсе он

расположил белый цвет, а на южном —

черный. На меридианах ( используя

градусы долготы) ему удалось представить

все цвета, получающиеся при смешении

чистых цветов с белым и черным. Внутри

шара систематически располагались

все замутненные цвета. Рунге впервые в

истории увязал расположение цветов

в пространстве с их эстетически-художественным

использованием.

используя

градусы долготы) ему удалось представить

все цвета, получающиеся при смешении

чистых цветов с белым и черным. Внутри

шара систематически располагались

все замутненные цвета. Рунге впервые в

истории увязал расположение цветов

в пространстве с их эстетически-художественным

использованием.

К

Схематическое

изображение цветового тела Рунге

Из переписки Рунге с Гёте видно, что их взгляды на воздействие цвета на человека совпадали.

6. Влияние медицины на учение о цвете в XIX веке

До середины прошлого столетия противоречивые теории учения о цвете примирить не удавалось.

По утверждению Ньютона, соединение всех спектральных цветов дает белый цвет. Это достигается при помощи двояковыпуклых линз. Если же на оптический круг или диск нанести семь секторов и окрасить их в соответствии со спектральными цветами, а затем смешать эти выкраски путем быстрого вращения круга, то получится впечатление светло-серой поверхности. При смещении красных, оранжевых, желтых, зеленых, синих и фиолетовых пигментов получается темно-серый цвет.

Живописцы и художники ссылались на свою практику смешения пигментов и получающиеся при этом наглядные результаты. Они считали любое другое утверждение заблуждением.

Ученые-физики ссылались на авторитет Ньютона и рассматривали выдвинутое им положение — «белый есть сумма всех цветов» — как единственно правильное. Результаты смешения пигментов они объясняли «нечистым» характером пигментов.

6.1. Открытие Гельмгольца

Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц (1821—1894 гг.) — один из крупнейших немецких естествоиспытателей, работавший в области физики, математики, физиологии и психологии.

Около 1852 г. немецкий профессор сделал важное открытие, которое разрешило изложенное выше кажущееся противоречие и открыло новые пути для будущих исследований.

Гельмгольц установил, что при наложении друг на друга световых лучей различного цвета поверхность, на которую падают эти лучи, всегда оказывалась более светлой, чем падающие на нее отдельные лучи. Сумма всех спектральных цветов давала белый свет. Однако белый свет ему удалось получить и путем сложения двух спектральных цветов, а именно пары желтый — синий и пары красный — зеленый. Этот процесс сложения разноцветных потоков света он назвал «аддитивным смешением».

Далее Гельмгольц нашел, что в отличие от смешения потоков света смесь красных и синих пигментов поглощает часть падающего на поверхность света. Этот процесс уменьшения светового потока он назвал субтракцией, а смешение пигментов — «субтрактивным смешением». Эти положения составили основу для научного обоснования результатов различных видов смещения. Для точной характеристики цвета Гельмгольц избрал три переменных компонента: цветовой тон, насыщенность и светлоту (яркость). Этот принцип колориметрии оправдал себя, и в 1931 г. единицы измерения Гельмгольца были приняты Международной комиссией по освещению (МКО):

Цветовой тон —d

Насыщенность (чистота) цвета — pe;

Яркость (светлота) — A.

Гельмгольц указал на тесное родство между световым и тепловым излучениями и подчеркнул принадлежность их к большой группе электромагнитных излучений. Он говорил: «Воспринимаем ли мы солнечные лучи как тепловые или как световые лучи, зависит исключительно от того, ощущаем ли мы их зрительными нервами или нервами осязательными».

Гельмгольц разработал также и целый ряд физиологических проблем, связанных с цветом. Возникновение последовательного образа он объяснял утомлением сетчатки. То обстоятельство, что ярко-красный цвет после длительного его восприятия как бы сереет, он также объяснял утомлением зрительных нервов. Позднейшие научные исследования развили основы цветоведения, заложенные и разработанные Гельмгольцем.