- •Часть I общие положения

- •Глава 1. Решение задач – критерий овладения предметом

- •Глава 2. Основные принципы физиологического мышления, или мыслить физиологически – что это значит

- •2.1. Макро- и микроуровни

- •2.2. Принцип целесообразности

- •2.3. Эволюционный принцип

- •2.4. Принцип регуляции физиологических функций

- •2.5. Принцип адаптивности

- •2.6. Термодинамический подход в физиологии

- •Глава 3. Системный подход и его значение

- •Глава 4. Как самостоятельно решать задачи по правилам

- •4.1. Анализ системы структурный (правило асс)

- •4.2. Анализ системы функциональный (правило асф)

- •Вопрос 1. Что такое аксон, в чем состоит его функция?

- •Вопрос 2. В чем конкретно состоит функция гигантского аксона кальмара?

- •Вопрос 3. В чем состоит функция реактивного органа кальмара?

- •Вопрос 4 и последний. Как зависит скорость проведения возбуждения от диаметра нервного волокна?

- •4.3. Сравнительный анализ систем (правило сас)

- •4.4. Анализ различных результатов взаимодействия систем (правило арр-вс)

- •Глава 5. Графическое отображение результатов физиологических исследований

- •Часть II. Задачи с решениями

- •Глава 6. Основные принципы физиологического мышления

- •6.1. Принцип целесообразности Тренировочные задачи

- •6.2. Эволюционный принцип Тренировочные задачи

- •6.3. Регуляция физиологических функций

- •6.4. Принцип адаптивности

- •6.5. Термодинамический подход в физиологии Тренировочные задачи

- •Глава 7 Системы возбудимых тканей

- •7.1. Возбудимость и возбуждение

- •7.2. Биопотенциалы Тренировочные задачи

- •7.3. Законы раздражения Тренировочные задачи

- •7.4. Проведение возбуждения в нерве

- •7.5. Мионевральная передача Тренировочные задачи

- •7.6. Мышцы Тренировочные задачи

- •Глава 8. Системы регуляции физиологических функций

- •8.1. Свойства нервных центров Тренировочные задачи

- •8.2. Возбуждение и торможение в цнс Тренировочные задачи

- •8.3. Функции спинного мозга Тренировочные задачи

- •8.4. Функции заднего и среднего мозга и мозжечка Тренировочные задачи

- •8.5. Ретикулярная формация и промежуточный мозг

- •8.6. Базальные ганглии и кора больших полушарий

- •8.7. Вегетативная нервная система Тренировочные задачи

- •Глава 9. Системы, участвующие в поддержании постоянства внутренней среды

- •9.1. Кровь

- •9.2. Сердечно-сосудистая система

- •9.3. Дыхание Тренировочные задачи

- •9.4. Пищеварение Тренировочные задачи

- •9.5. Обмен веществ и энергии Тренировочные задачи

- •9.6. Терморегуляция Тренировочные задачи

- •9.7. Выделение Тренировочные задачи

- •9.8. Внутренняя секреция Тренировочные задачи

- •Глава 10. Системы, обеспечивающие взаимодействие организма с внешней средой

- •10.1. Сенсорные системы Тренировочные задачи

- •10.2. Высшая нервная деятельность

- •Глава 11. Недостаточность и избыточность информации

- •11.1. Недостаточность информации

- •11.2. Избыточность информации

- •Глава 12 Физиологическая графика

4.1. Анализ системы структурный (правило асс)

Для объяснения каких-то особенностей (свойств) системы, в первую очередь особенностей протекающих в ней процессов, необходимо найти тот ее структурный элемент, который определяет данную особенность (свойство) системы. Следовательно, нужно установить связь между особенностями этого элемента и свойствами системы в целом. Иногда такой элемент упоминается в условии задачи. Тогда начинать нужно с него.

В простейших ситуациях элементы системы можно представить мысленно. В более сложных случаях необходимо графическое изображение.

Пример 4.1. Почему в мякотных и безмякотных нервах возбуждение подчиняется закону изолированного проведения т. е., не переходит с одного волокна на другое?

Ответ. Один элемент упомянут. Мякотные нервы – это такие, в которых каждое волокно покрыто миелиновой оболочкой. А миелин в электрическом отношении – хороший изолятор. Здесь ответ ясен. Но для дополнительной тренировки построим последовательность рассуждений. Она такова.

1. Возбуждение в нерве – это поток нервных импульсов.

2. Нервные импульсы – это потенциалы действия.

3. Чтобы потенциал действия волокна не мог вызвать возбуждение в соседнем волокне, между ними должен находиться какой-то элемент, свойства которого и определяли бы невозможность такого перехода возбуждения.

4. В мякотных нервах таким элементом является миелин – хороший изолятор. А как же быть с безмякотными волокнами, где нет миелина?

5. Элемент, находящийся между безмякотными волокнами, – это межклеточная жидкость.

6. Эта жидкость не может быть изолятором, наоборот, она хорошо электропроводна, потому что содержит много ионов.

7. Но

именно

благодаря

большой

электропроводности

межклеточной жидкости

по

сравнению

с

мембраной

волокна,

эта

жидкость

играет роль

электрического

шунта.

Поэтому

местные

токи,

возникающие при

распространении

потенциала

действия

по

волокну,

не могут

деполяризовать

мембрану

соседних

волокон.

Ток в

основном «уходит

по

шунту».![]()

Мы специально так подробно разобрали этот простой пример, чтобы в дальнейшем Вам была понятна логика рассуждений при использовании правила АСС.

Пример 4.2. Он очень близок к предыдущему. Сердечная мышца представляет собой функциональный синцитий. Благодаря этому возникшее возбуждение быстро охватывает всю мышцу. Почему?

Ответ.

Анатомический

синцитий

– это

единая

сеть

волокон.

В

функциональном

синцитии

волокна

отграничены

друг от

друга,

тем не

менее возбуждение

легко

переходит

с одних

волокон

на

другие.

Значит,

в отличие

от

предыдущей

задачи

в данном

случае

между

волокнами

должны быть

элементы,

которые

не

затрудняют,

а

наоборот,

облегчают

переход возбуждения

с одних

волокон

на

другие.

Эти

элементы

– нексусы,

обладающие

повышенной

проводимостью.![]()

Можно поинтересоваться, а чем конкретно определяется повышенная проводимость нексусов? Для этого потребуется перейти на микроуровень, построить на этом уровне систему «нексус» и рассмотреть особенности ее элементов. Но в нашем примере это не обязательно.

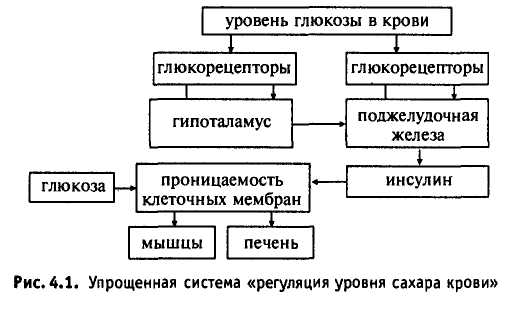

Пример 4.3. В настоящее время созданы устройства, которые можно назвать искусственной поджелудочной железой. Точнее инкреторной ее частью. Устройство вживляется в организм и время от времени выбрасывает в кровь определенное количество инсулина. В чем состоит главный недостаток этого искусственного органа? Как можно его усовершенствовать?

Ответ.

Достаточно

построить

простейшую

систему

«регуляция

уровня сахара

крови»

(рис.

4.1), чтобы

получить

ответ.

В

естественных

условиях поступление

инсулина

в кровь

зависит

от уровня

сахара

крови

в данный

момент. Информация

об этом

поступает

по

обратной

связи

от

глюкорецепторов.

В

искусственной

железе

такого

элемента

нет. Но

его

можно создать.

Уже

появились

специальные

датчики,

позволяющие

дозировать количество

инсулина,

поступающего

в кровь

из

указанного

устройства,

в

зависимости

от

содержания

в ней

глюкозы.![]()

Переходим к следующему правилу.