- •Введение.

- •1.Термогравиметрия.

- •1.1.Измерение температуры.

- •1.2.Оценка кривой дта.

- •1.3.Оценка кривой дтг.

- •1.4.Оценка кривой тг

- •1.5.Установка “Дериватограф-к q-1500d”

- •2.2.2 Интерфейсная программа.

- •. Главное окно интерфейсной программы.

- •. Главное окно лабораторной версии интерфейсной программы.

- •1.6.Калибровка установки в целом.

- •Термогравиметрические кривые прокаливания оксида алюминия (инертное вещество) в малой печи.

- •Термогравиметрические кривые прокаливания оксида алюминия (инертное вещество) в большой печи.

- •Теоретическая термогравиметрическая кривая разложения пентогидрата сульфата меди.

- •. Теоретическая термогравиметрическая кривая разложения сульфата меди при квазиизотермическом методе измерения.

- •Экспериментальные термогравиметрические кривые разложения пентагидрата сульфата меди.

- •1.7.Применение установки для исследования разложения карбоната кальция.

- •. Термогравиметрические кривые разложение карбоната кальция (мокрый мел).

- •. Термогравиметрические кривые карбоната кальция (мокрый мел), удаление воды.

- •1.8.Применение установки для исследования разложения сульфата алюминия.

- •Термогравиметрические кривые разложения сульфата алюминия.

- •2.6. Применение установки для исследования цемента.

- •Термогравиметрические кривые невысохшего цемента (удаление воды).

- •Список литературы

1.4.Оценка кривой тг

Количественная оценка дериватограмма производится на основании кривой ТГ. С помощью последней с высокой точностью можно определить изменение веса пробы.

Термогравиметрическая кривая обыкновенно применяется исключительно для количественной оценки дериватограммы. Конструкционное устройство дериватографа дает возможность определять величины изменения веса пробы с точностью, принятой в аналитической химии. Отклонение коромысла весов регулируется аппаратом в увеличинном масштабе на диаграмме в 200мм. Дериватограмма обычно до испытания снабжается весовой шкалой.

Относительно редко встречаются случаи, когда химические реакции в пробе протекают совершенно отдельно при различных интервалах температур, как например, в случае щевелевокислого кальция. В таких случаях оценка кривой ТГ не вызывает трудностей. Между отдельными стадиями разложения , образующими ясно определенные волны, просто и точно могут быть определены разницы веса. Химические реакции, однако, к сожалению, в большинстве случаев более или менее перекрывают друг друга.

Оценка кривой ТГ в случае частично перекрывающих друг друга реакций

Кривая ДТГ представляет большую помощь при количественной оценке основной кривой ТГ.

По кривой ТГ вследствие перекрытия реакций трудно установить, какая часть замеченного изменения все относится к одной реакции и какая ко второй из следующих друг за другом реакций. По кривой ДТГ, однако, отмечается минимум точка, где одна реакция практически закончена и вторая начинается, поэтому проектируя такие точки на кривую ТГ, можно легко установить величины изменения веса, относящиеся к отдельным реакциям. Очевидно, что и этот вид оценки имеет свои погрешности, но все же с помощью ДТГ указанным путем можно все еще гораздо удобнее и точнее определить относящиеся к отдельным перекрывающимся реакциям разницы веса, чем по одной кривой ТГ.

Погрешностью описанного метода оценки можно пренебречь, если следующие друг за другом реакции перекрываются не в слишком большой мере. Опыт доказывает, что ход начального и конечного участка кривой ДТГ обыкновенно является довольно симметричным и поэтому не будет совершена большая ошибка, если минимум кривой принимается за точку, где одна реакция полностью закончена, а вторая только начинается. Этим мы утверждаем, что первая реакция вызывает за минимумом кривой еще изменение веса тождественное или почти тождественное по величине тому, которой вызвано второй реакцией до минимума кривой. В большинстве это соответствует линейности.

Совершенная таким путем ошибка станет значительной только в том случае, если две ассиметрично проходящие кривые перекрывают друг друга в большей мере или две реакции результируют два различных продукта разложения и их молярные веса показывают большое различие. Следует отметить, что результирующая кривая показывает более неблагоприятную картинку степени перекрытия двух реакций, чем это имеется в действительности. [13]

1.5.Установка “Дериватограф-к q-1500d”

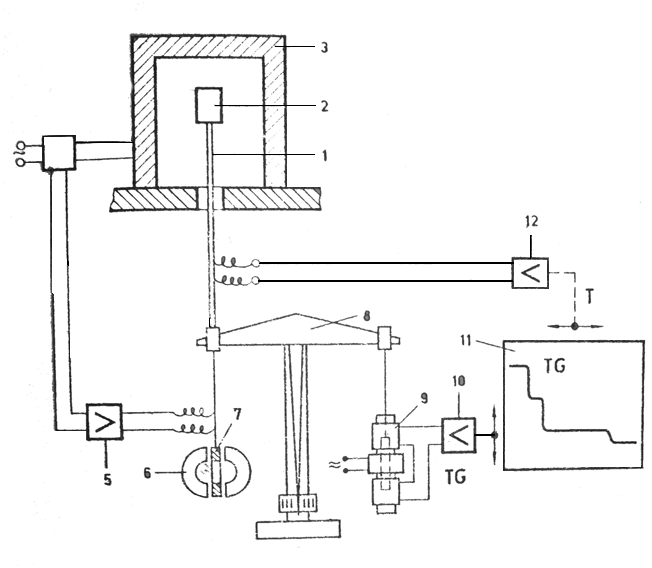

Рисунок 1‑1. Принципиальная схема дериватографа.

1- |

Керамическая трубка |

2- |

Держатель |

3- |

Печь |

4- |

Выключатель регулирования нагрева |

5- |

Усилитель |

6- |

Электромагнит |

7- |

Катушка |

8- |

Весы |

9- |

Дифференциальный трансформатор |

10- |

Усилитель |

11- |

Регистрирующее устройство |

12- |

Усилитель |

Термовесовой блок.

В этом блоке располагаюстя равноплечные аналитичесике весы снабженный пневмозатузающим мезанизмом, на одном плече которых через керамический стержень с терможлементом смонтрованы два тигеля, из которых в одном назодится измеряемое вещество, а в другом инертное вещество. Магнитная катушка, подвешеннная на второе плечо весов двигаясь в однородном магнитном поле, индуцирует напряжение пропорциональное изменению веса пробы. Индуцируемое напряжение применяется для двух целей. С одной стороны используется для регистрации скорости изменения веиографических исследований, а в другом случае применяется при квази-изотермическом квази-изобарном методе анализа для регалирования напряжения печи в момент начала процесса разложения и в случае необходимости его выключение. При таком режиме разложение происходит со скоростью, зависящей от установки ее на блоке управления. Для ощещения изменнеия веса служит дифференциальный трансформатор, который движение плеча весов преобразовывает в соответствующий электрический сигнал. Переводя этот сигнал на регистрирующее устройство получаем отклонение, пропорциональное изменению веса.

Основание со сдвоенной печью.

На вышеупомянутом блоке располагается блок основания печей состоящий из электродвигателя для подъема печей, и их механизмов, а также из моста, на котором расположены 1000 и 1500 градусные печи.

Основание печей этого дериватографа отличается от решений, применяемых на традиционных. Его преимущество заключается в том, что дает возможность полностью собрать газообразные продукты распада, образовавшиеся во время анализа и провести их количественное определение или провести их в форму, пригодную для дальнейшего анализа.

Тиристорный блок управления регулирования программой

С помощью двух блоков можно обеспечить программный нагрев печей так, что равномерно меняющиеся напряжение потенциометра, получающего привод импульсного двиателя, преобразовывается в импульсы, и передавая их на тиристоры, становится возможным менять напряжение нагрева печи во времени. Контролируя температуру с помощью терможлемента, и сравнивая его напряжение с нормирующей величиной - блок регулирования температуры подает или прекразает подачу напряжения нагрева, согласно программе. Встроенная схема обеспечивает независимоть напряжений, попадающего согласно программе на печи, от колебаний сетевого напряжения.

Принцип работы термовесов следующий:

Испытываемое вещество помещается в тигле, опирающемся на коромысло весов. Тигель нагревают электрической печью так, чтобы его температура равномерно повышалась. Температуру печи измеряют с помощью находящейся в ней термопары.

На основании кривой ТГ можно судить о том, каким образом изменялся при нагревании вес испытываемого вещества, при какой температуре произошло превращение, как они произошли и с каким изменением веса они были связаны.

Степень изменения веса можно определить в зависимости от типа термовесов с точностью примерно от 0.5 до 0.1%, поэтому на основании измерения можно производить точные стехиометрические или процентные расчеты.

Принцип измерения методы ДТА и устройство аппарата являются весьма простыми, возможно этим объясняется то, что они в течении полстолетия применялись исследователями почти без всяких изменений формы. Тем больше было внесено предложений относительно конструкции термовесов, в частности, в первую очередь, с точки зрения типа и вида затухания применяемых весов., а так автоматической регистрации изменения веса.

Как определение кристаллического состава глинистых минералов и пород потребовало распространения метода ДТА, так и нерешенные вопросы специальной тематики, а именно состав и постоянство веса аналитических осадков ускорили распространиение метода термогравиметрии. Для исследования иных вопросов последний метод последнее время применялся редко.

Дериватограф - комплексное термоаналитическое устройство. Дериватограф внутри одной и той же пробы измеряет температуру (Т), изменение веса (ТГ), скорость изменения веса (ДТГ) и изменение содержания тепла (ДТА) исследуемого вещества в зависимоти от времени.

Применяя дилатационный адаптер, можно измерять термодилатационное изменение длинны (ТД) и скорость термодилатационного изменения длинны (ДТД).

Дериватограф Q-1500 D с одной стороный применим для изменения вышеуказанных изменений, т.е. его помощью можно проводить дериватографические измерения до 1500 градусов, а с другой стороны прибор пригоден для квази-изотермических квази-изобарных ТГ исследований до 1000 градусов.

В Q-режиме напряжение нагрева вместо реглятора температуры управляется сигналом ДТГ.

Техника одновременных (симультарных) термоананлитических измерений начала развиваться в начале 50-х годов. Первым прибором, пригодным для выполнения измерений по этой методике был дериватограф.

Измнение энтальпии образца (ДТА) измеряются терможлементами, включенными в соответсттвии с тридиционными схемными решениями в цепь ДТА. Испытания по термогазовой тетрометрии (ТГТ) и по термической дилатации (ТД) выполняются с использованием адаптера.

Одновременное изменение веса и дилатации одного и того же образца представляет собой одно из наиболее трудно реализуемых заданий термоаналитики. В случае же термоаналитических установок, при которых изменение веса измеряются весами со средним нулевым положением, проблема решается путем применения микропроцессоров.

Термоаналитичесике методы служат для исследования химических реакций и фиичеких превращений, происходящих под влиянием тепла в химических соединениях, или в случае многокомпонентных систем между отдельными соединениями. Термические процессы, быдь это химические реакции, изменение состояния вещества или превращение фазы, сопровождается всегда более или менее значительным изменением внутреннего содержания тепла. Превращение влечет за собой поглощение тепла (эндотермическое превращение) или выделение тепла (экзотермическое превращение). Такие эффекты могут быть чувствительно обнаружены методом дифференциально-термического анализа. Превращение во многих случаях связано так же и с изменением веса, который может быть, в свою очередь, с большой точностью определен при помощи термогравиметрического метода. Упомянутые два классических термоаналитических метода применяются около пятидесяти лет.

Наиболее существенная часть аппаратов ДТА состоит обычно их трех термопар. Одной термопарой измеряется температура печи, остальными двумя термопарами, включенными навстречу друг другу измеряется разность температур между печью и испытываемым веществом при помощи градуированного по температуре милливольтметра. Испытываемое вещество помещается в одно из трех отверстий блока держателя пробы, в него укладывается паяльная точка первой термопары. Паяльные точки второй и третьей термопар, измеряющих температуры печи, окружают инертным веществом, не показывающим никакого изменения под влиянием тепла, но создающим с точки зрения теплопередачи почти иождественные испытываемому веществу условия.

Блок держателя пробы нагревается с помощью электрической печи. При такой схеме, если температуру блока держателся равномерно увеличивают, равномерно повышается температура как пробы, так и инертного вещества до тех пор, пока в испытываемом веществе не начнется реакция. С этого момента, в зависимости от того, является ли реакция эндотермической или экзотермической прекращается равномерное повышение температуры испытываемого вещества или увеличение температуры. В соответствии с этим разность потенциалов между полюсами первой термопары остается неизменной или же начнет быстро изменяться. Так как эта разность уже не может компенсироваться равномерно увеличивающимся напряжением второй термопары, регистрирующий прибор дает показания, соответствующие по направлениям величине разностям температур.

С самого начала создания метода специалисты стремятся использовать ДТА для определения количественных соотношений. В начале исследователи искали надёжные зависимости между высотой пика кривой ДТА и содержанием искомого компонента в пробе. Основанием количественной оценки ныне является площадь, ограниченная кривыми и основной линией. Такой метод количественной оценки, является правильным, но весьма неточным и затрудненным. На практике оказывается, что количественная оценка кривых ДТА может производиться в крайнем случае лишь с точностью 5-10%. Таким образом, понятно, что с течением времени наряду с дифференциально-термическим анализом сильно развивалась и вторая ветвь термоаналитических методов — термогравиметрия. С помощью последней можно проследить за термическим изменением веса испытываемого вещества, с намного большей точностью, нескольких порядков.