- •1. По правовому положению приближались к рабам. В хi – хii вв. Этот термин употреблялся для обозначения различных

- •2. Рыбаков б.А.

- •3. В русских городах хiv – хvi вв., члены корпорации владельцев одной профессии на

- •2) Примеры:

- •1.В качестве общих характеристик основных положений «Русской правды» и «Конституции» могут быть названы:

- •2. Различия:

- •1 Января 1813г. Российская армия перешла Неман и начала Заграничный поход.

- •2. При выборе оценки ,изложенной в задании:

БÁРЩИНА — форма земельной ренты (регулярно получаемый доход) в виде дарового принудительного труда крепостных крестьян на барском поле. Юридически барщина была отменена в 1882г.

ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ — в России крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости с землей по указу 1803 г. на основании добровольного соглашения с помещиками. К середине 19 в. освобождены 151 тыс. душ мужского пола.

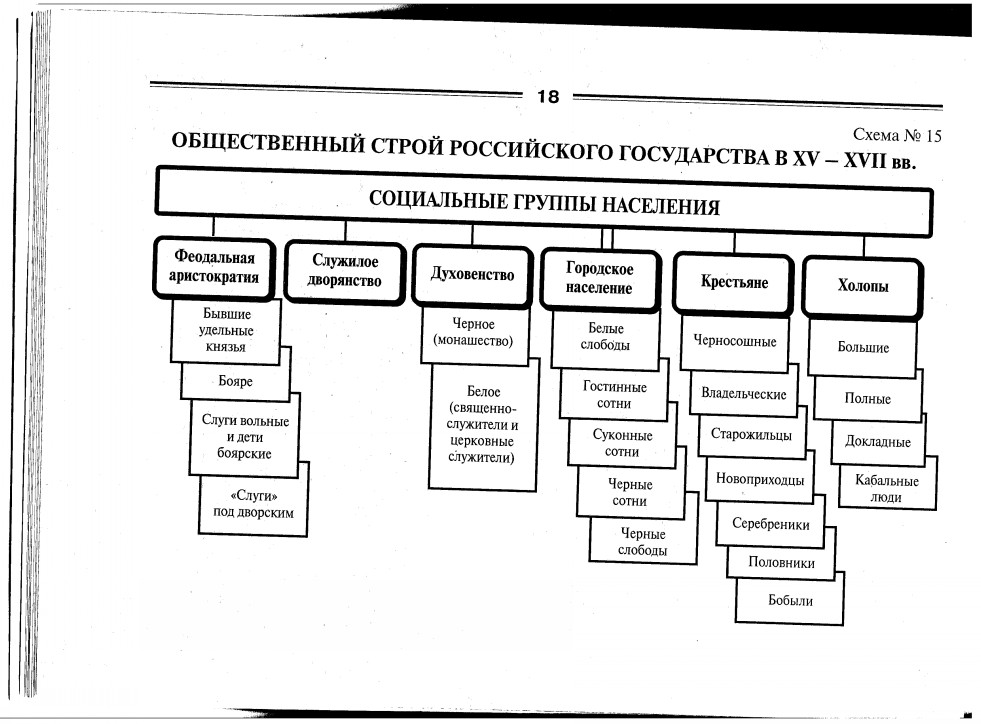

ДÉТИ БОЯРСКИЕ — в Русском государстве 15 – 17 вв. мелкие феодалы на военной службе у князей, царей, бояр церкви. Слились с дворянством.

ДВОРЕЦКИЙ — дворовый человек русских князей и московских царей. С развитием приказного строя в 16 в. становится начальником приказа Большого дворца. С 1473 по 1646 гг. в Москве был только один дворецкий. С 1646 г. это звание имели 12 бояр; затем его ежегодно жаловали одному или нескольким боярам. В результате эта должность превратилась в почетный титул.

ДВÓРСКИЙ— управляющий княжеским хозяйством на Руси с начала 16 в.

ДВОРÓВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ — в Русском государстве зависимые люди, (холопы)жившие при дворе землевладельца и обслуживающие семью феодала. В 18 – 19 вв. домашняя крепостная прислуга в помещичьем доме.

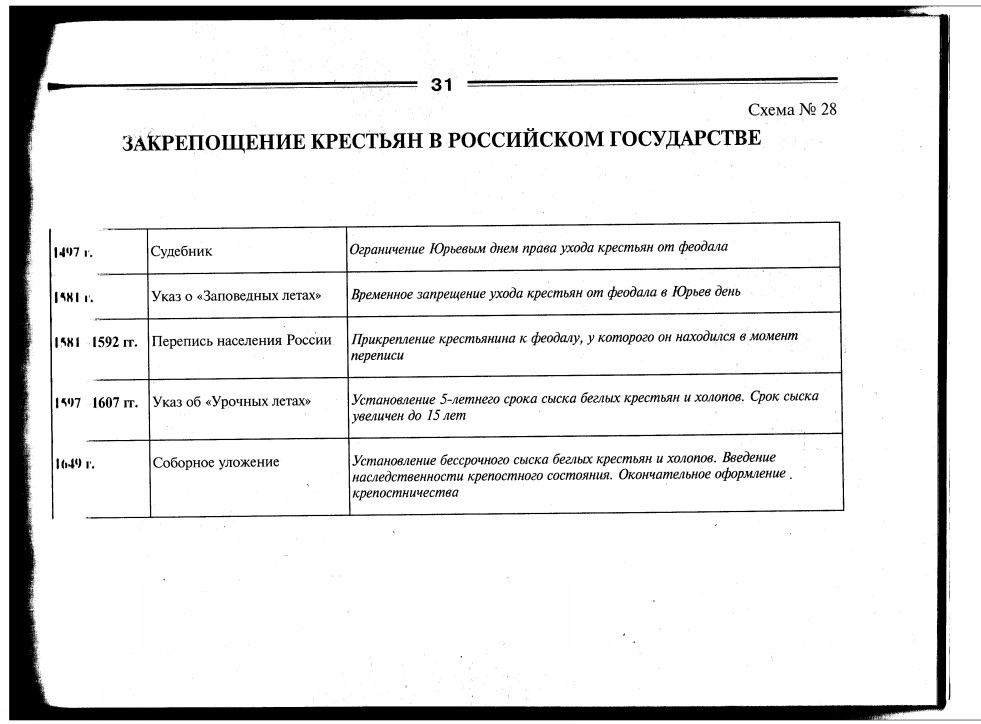

ЗАПОВÉДНЫЕ ЛÉТА — в Русском государстве конца 16 в. годы, в которые указом царя запрещался переход крестьян от одного феодала к другому в Юрьев день (неделя до и неделя после 26 ноября ).

ЮРЬЕВ ДЕНЬ — название весенних и осенних церковных праздников, посвященных христианскому святому Георгию Победоносцу. Празднуются 23 апреля и 26 ноября по старому стилю. В ноябре завершался годовой цикл сельскохозяйственных работ, происходил расчет по денежным и натуральным обязанностям в пользу землевладельца и государства. По Судебнику 1497 г. ограничивалось право перехода крестьян от одного землевладельца к другому. Крестьянин при условии расчета с прежним землевладельцем имел право перейти к другому в течение двух недель в году – одной недели до Юрьева дня и одной недели после Юрьева дня. Впоследствии право перехода временно отменено с введением заповедных лет, запрещено законодательно в 90-х гг. 16 в. Запрет официально подтвержден Соборным Уложением 1649 г.

УРОЧНЫЕ ЛЕТА— в 16-17 вв. 5-15-летние сроки, в течение которых помещики могли возбудить иск о возвращении беглых крепостных крестьян. Введены в 90-е гг. 16 в. Соборное Уложение 1649 г. установило бессрочный сыск, что означало юридическое оформление крепостного права.

ЧЕЛЯДЬ (ст. слав.) — первоначально – рабы из пленных (9 – 12вв.). С 12в. – часть зависимого населения, занятая в хозяйстве землевладельцев. В 18 – 19вв. – дворовые люди (крепостные) помещиков.

ИЗГÓЙ — в Древней Руси (11 – 12вв.) лица, вышедшие из своей обычной социальной категории. (Крестьяне, ушедшие из общины или выкупившиеся холопы).

ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ — в Русском государстве 14-17 вв. категория лично-свободного сельского населения. Владели общинными землями и несли государственные повинности. В 18 в. стали называться государственными крестьянами.

ХОЛОПЫ (ст. – слав. – раб) —в 10 – начале 18 вв. категория населения, по правовому положению близкая к рабам. Изначально не имели собственного хозяйства и исполняли различные работы для своих хозяев. «Русская Правда» выделяет три источника обельного (полного) холопства: самопродажа за долги при свидетелях, поступление в холопы без договора, брак с холопкой или холопом без договора. Кроме этого распространёнными источниками холопства были плен, опала князя, торговая несостоятельность, совершенное преступление и т.д. До нач. XVIII в. холопы не платили повинностей в пользу государства. С введением в 1722 г. подушной подати холопы превратились в крепостных крестьян, а с 1705 г. стали поставщиками рекрутов в регулярную армию.

КАБАЛЬНЫЕ ХОЛОПЫ — в Русском государстве 15 — нач. 18 вв. бывшие свободные люди, ставшие временными холопами до отработки представленного им в долг жалования.

КОНЮШИЙ — придворный чин в Русском государстве 15—нач. 17 вв. Начальник Конюшего приказа. Активно участвовал в дипломатической и военной деятельности; иногда возглавлял правительство (Б. Годунов).

КРАВЧИЙ — придворный чин в Московском государстве (с нач. 16 в.). Служил государю за столом во время торжественных обедов. В его ведении были стольники, подававшие кушанья. На должность кравчего назначались представители наиболее знатных фамилий. Срок службы не превышал более пяти лет. В списках чинов кравчие писались после окольничих.

ОБЕЛЬНОЕ ХОЛОПСТВО — полные холопы в Древней Руси. Источниками обельного холопства были: женитьба на рабыне, приобретение рабов. Обельными холопами становились также закупы в наказание за побег от господина.

ОБРОК — ежегодный сбор денег и продуктов с зависимых крестьян землевладельцами. Продуктовый оброк отменен в 1861 г., денежный оброк сохранялся для временнобязанных крестьян до 1883г.

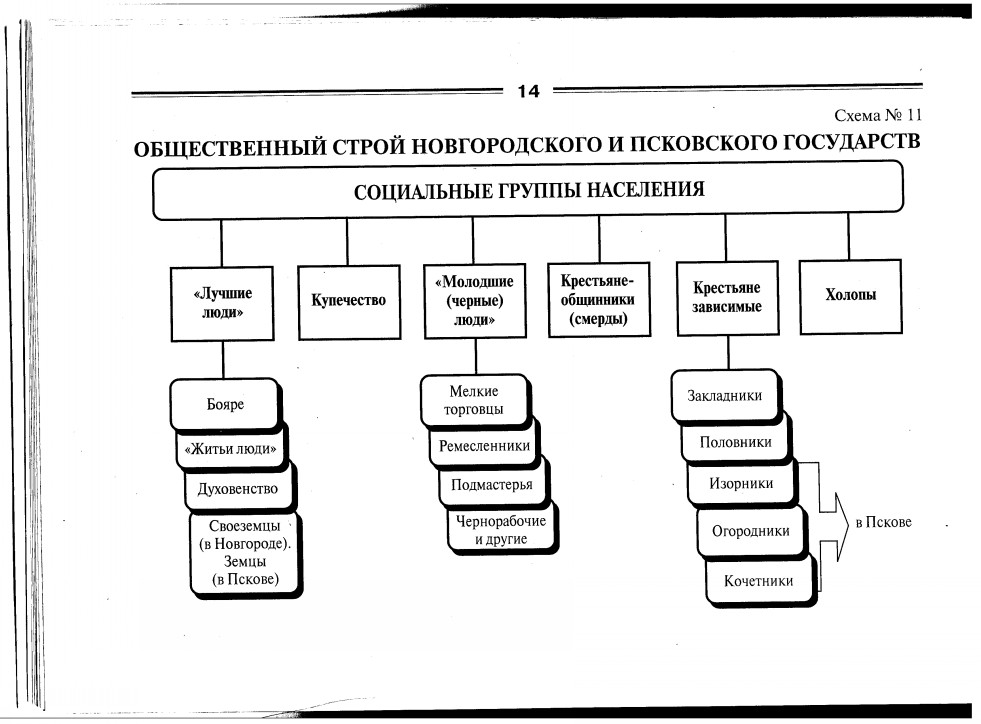

ПОСАДНИК — 1) Наместник князя в землях Древнерусского государства 10 – 11 вв. 2). Высшая государственная должность в Новгороде в 12 – 15 вв. и Пскове в 14 – начале 16 вв. Избирался из знатных бояр на вече.

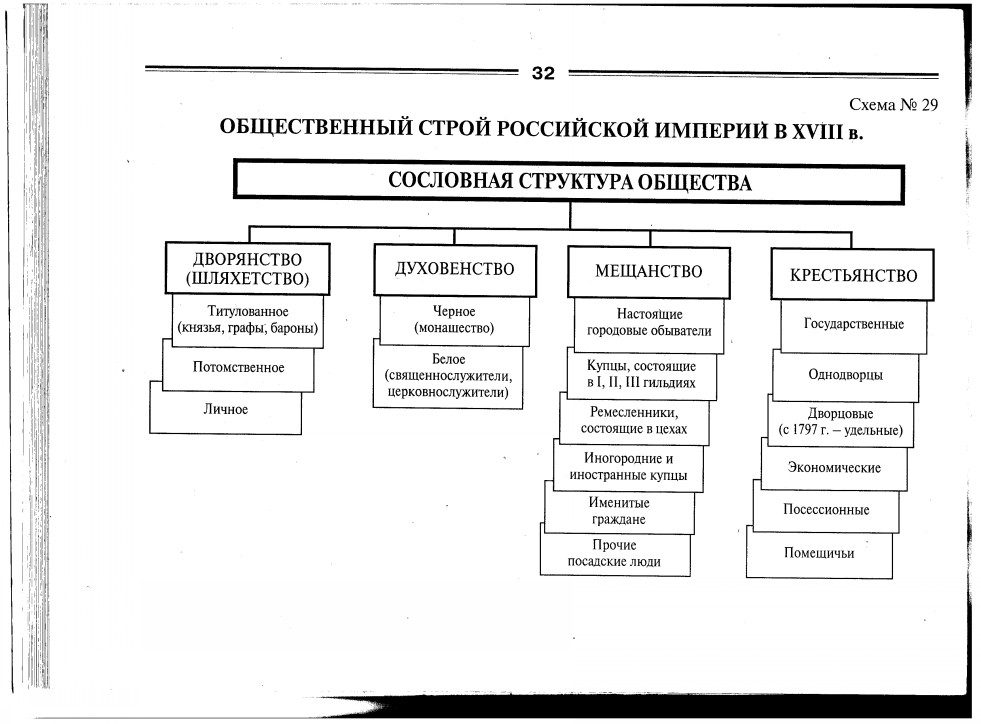

ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ — в Русском государстве торгово – промышленное городское население. Несли государственное тягло (налоги, торг. пошлины, натуральные и отработочные повинности и пр.). В 1775г. разделены на купечество и мещан.

ПОСОШНЫЕ ЛЮДИ (посогшная рать) — в Русском государстве 16 – 17 вв. временные служилые люди, набиравшиеся в порядке повинности (посоха) из тяглового населения. Использовались в пехоте и на военно – строительных работах.

ПОСТЕЛЬНИЧИЙ — в России 15 — 17 вв. ведал постельной казной, внутренним распорядком великокняжеских (царских) покоев, мастерской палатой, в которой шили белье и платье для царя и членов его семьи. Постельничий хранил личную печать царя и часто возглавлял его канцелярию. Управлял слободами дворцовых ткачей.

СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ — в Русском государстве 14 – нач. 18вв. лица, находившиеся на государственной службе. С сер. 16в. делились на служилых людей по “отечеству” (бояре, дворяне, дети боярские), владевших землей с крестьянами, имевших юридические привилегии, занимавших руководящие должности в армии и государственном управлении, и служилых людей по “прибору” (стрельцы, пушкари, затинщики-артиллеристы на крепостных стенах, городовые казаки и т.п.), набиравшихся из крестьян и посадских людей; получали денежное и хлебное жалованье, освобождались от государственных налогов и повинностей.

ТИУН (др.-исландск. – слуга) — княжеский или боярский слуга, управляющий феодальным хозяйством (11-16вв.). Часть тиунов была несвободна. В «Русской Правде» упоминаются тиун-конюх (вира – 80 гривен.), тиун-огнищанин (вира – 80 гривен.) и тиун сельский (вира – 12 гривен.).

Закупы- категория зависимого населения на Руси. В Древнерусском государстве 3. становились разорившиеся общинники, получавшие от землевладельца участок земли и сельскохозяйственный инвентарь. Кабальные 3. в обмен на "купу" (помощь деньгами или товарами) обязаны были работать в имении господина. Упоминаются в пространной редакции Русской Правды.

Прощенники- категория зависимого населения в Древней Руси. Бывшие холопы, получившие "прощение" (свободу); работали на церковных землях, несли повинности в пользу церкви, находились под её покровительством.

Новоприходцы-категория феод.-зависимого населения в Рус. гос-ве в 15-17 вв. "Н.", в отличие от старожильцев, были обедневшие крестьяне, чаще всего утратившие свой зем. надел и не имевшие средств вести собственное х-во. Они селились на земла феодала, заключали с ним договор ("порядную запись"), по к-рому по истечении льготных лет они обязаны были нести гос. тягло и повинности в пользу феодала и становились равными крестьянам-старожильцам.

Б. Греков,И.И. Смирнова.

Смерды – обозначение всей массы сельского населения; смерды свободные общинники. С развитием феодальных отношении они постепенно утрачивают свою свободу и в течение длительного времени сосуществуют свободные и зависимые смерды.

Л.В.Черепнин

Смерды – крестьяне, сидевшие на государственной земле и обложенные данью. Позднее с развитием феодальных отношении из их среды выделяется группа смердов, находящихся в непосредственной зависимости от князя – вотчинника.

А.А. Зимин, С.В. Юшков.

Смерды – особая группа зависимого полусвободного населения, близкая по своему юридическому положению к западноевропейским литам.

Закупы

Категория

зависимого населения Древней Руси. По Р.П. закупы получали от феодала орудия

производства и обязаны были работать на полях, но имели свое хозяйство.

Расплатившись с господином за ссуду («купу») закуп мог стать свободным. В

отличие от полного холопа, закупа нельзя было убить; закупы могли уходить от

феодала для поиска денег, а также обращаться в суд с жалобами на господина.

В случае побега закуп мог быть превращен в раба. Обращение закупа в раба без законного основания влекло освобождение его от долга и возврат ему свободы.

Эверс.

Закупы – наемники, временно закабаленные люди.

Соловьев В.В.

Закуп – наемник (на известный срок, за известную плату).

Рыбаков Б.А.

Закуп – временно несвободный человек.

Рядовичи

1.Рядовичи – это люди, находившиеся в зависимости от

господина по «ряду» (договору). По своему положению рядовичи были близки к

закупам.

2. Л.В. Черепнин.

Термин

«рядович» в Р.П. употреблен для обозначения рядовых смердов, холопов. Особой

категории рядовичи на Руси не было.

Холопы

1. По правовому положению приближались к рабам. В хi – хii вв. Этот термин употреблялся для обозначения различных

категории зависимых людей и особенно рабов. Уже в ХII в. в связи с развитием феодальных отношении

начинается процесс изживания холопов. По закону холоп являлся вещью, которой

господин мог неограниченно распоряжаться. Господин нес ответственность за холопа.

Холопы были:

докладные,

духовные,

приданные

полоняники и

т.д.

2. Рыбаков б.А.

Это свободные люди, идущие под защиту господина.

3. В русских городах хiv – хvi вв., члены корпорации владельцев одной профессии на

городском торгу («ряда»). Рядовичи сообща владели отведенной под лавки

территори

Состав населения в Киевской Руси |

|

Свободное население |

Несвободное население |

дружинники |

рядовичи |

князья |

Закупы (люди, вступающие в зависимость от землевладельца за долги и вынужденные работать на господина до выплаты суммы долга.) |

бояре |

Смерды (группа полувоенного полу-крестьянского населения, зависимого от князя.) |

Люди (лично свободное сельское население, обложенное данью, а также рядовые горожане.)

|

|

Группы населения в Киевской Руси:

Население Киевской Руси было одним из самых больших в Европе. В её главных городах – Киеве, Новгороде – проживало несколько десятков тысяч человек. Это и по современным меркам не маленькие городки, а, учитывая одноэтажность построек, и площадь эти города занимали не маленькую. Городское население играло важнейшую роль в политической жизни страны – все свободные мужчины участвовали в вече.

Политическая жизнь в государстве гораздо меньше затрагивала сельское население, однако у крестьян, остававшихся свободными, дольше, чем у горожан, было выборное самоуправление.

Историки выделяют группы населения Киевской Руси по «Русской правде». Согласно этому закону основное население Руси составляли свободные крестьяне, называемые «людинами». С течением времени всё больше людей становилось смердами – ещё одной группой населения Руси, к которой относились зависимые от князя крестьяне. Смерд, как и обычный человек, в результате пленения, долгов и т.д. мог стать челядью (более позднее название – холоп). Холопы по сути своей являлись рабами и были полностью бесправными. В XII веке появились закупы – неполные рабы, которые могли выкупить себя из рабства. Считается, что рабов-холопов на Руси было всё же не так много, однако вполне вероятно, что работорговля процветала в отношениях с Византией. «Русская правда» выделяет также рядовичей и изгоев. Первые находились где-то на уровне холопа, а вторые – в состоянии неопределённости (получившие свободу холопы, изгнанные из общины людины и т.д.).

Существенную группу населения Руси составляли ремесленники. К XII веку насчитывалось более 60 специальностей. Русь экспортировала не только сырьё, но и ткани, оружие и другие ремесленные изделия. Городскими жителями были и купцы. В те времена междугородняя и международная торговля подразумевала хорошую воинскую подготовку. Изначально хорошими воинами были и дружинники. Однако с развитием государственного аппарата они постепенно меняли квалификацию, становясь чиновниками. Тем не менее, боевая подготовка была нужна дружинникам, несмотря на бюрократическую работу. Из дружины выделились бояре – наиболее приближённые к князю и богатые дружинники. К концу существования Киевской Руси бояре стали во многом не зависимыми вассалами; устройство их владений в целом повторяло государственное устройство (своя земля, своя дружина, свои холопы и т.д.).

Категория населения |

Положение |

|

Киевский князь

Старшая (бояре)

Младшая (отроки) Духовенство

Бело

Черное Крестьяне Холопы (челядь)

Закупы

Рядовичи

Смерды

|

Правящая верхушка общества |

|

|

||

Административный аппарат и главная военная сила Древнерусского государства. |

Их важнейшей обязанностью было обеспечить сбор дани с населения.

|

|

Ближайшие приближенные и советники князя, с ними князь в первую очередь «думал» обо всех делах, решал наиболее важные вопросы. Бояр князь назначал и посадниками (представлял власть киевского князя, принадлежал к числу «старших» дружинников князя, сосредоточивавший в своих руках и военно-административную и судебную власть, вершил суд). Они ведали отдельными отраслями княжеского хозяйства. |

||

Рядовые воины, которые были военной опорой власти посадников. |

||

|

||

Священники, служившие в городских и сельских церквях. |

||

Духовенство обитало в монастырях, монахи отказывались от мирских удовольствий, жили очень бедно, в трудах и молитва

|

||

Рабское положение. Челядь – рабы-военнопленные, холопы рекрутировались из местной среды.

Это были люди, которые вступали в зависимость от землевладельца за долги и работали до тех пор, пока долг не будет погашен. Закупы занимали промежуточное положение между холопами и свободными людьми. Закуп имел право выкупиться на волю, вернув ссуду.

Из-за нужды заключали договоры с феодалами и выполняли различные работы согласно этому ряду. Часто выступали в качестве мелких административных агентов своих хозяев. Покоренные племена, платившие дань

Посаженные на землю пленные, которые несли повинности в пользу князя.

|

||

С4. Назовите не менее трех результатов революции 1905- 1907гг. Приведите не менее трех положений, отражающих значение революции для отечественной истории начала 20 века.

1) Три изменения, произошедшие в политической системе Российской империи в ходе революции 1905- 1907гг.:

- создан законодательный представительный орган- Государственная дума

- гарантированы фундаментальные политические свободы

- пересмотрены Основный Законы Российской империи

- разрешена легальная деятельность политических партий, профсоюзов

- отменены выкупные платежи

- сокращена продолжительность рабочего дня, легализованы экономические забастовки, повышена заработная плата

2) Три положения, отражающих значение революции:

- революция ускорила процессы экономической. Политической, социальной модернизации России, перехода ее от традиционного общества к обществу индустриальному

- был сделан шаг к утверждению в России конституционного строя, фактическому ограничению власти императора Государственной Думой

- получили развитие тенденции к формированию гражданского общества в стране

- революция не смогла разрешить многих и властью так и не был налажен, что стало одной из нового революционного взрыва.

С4. Назовите политические партии и блоки, представители которых вошли в 1917г. в первый состав Временного правительства. Назовите вопросы, решение которых Временное правительство отложило до созыва Учредительного Собрания.

1) Политические партии:

– «Союз 17 октября»

- конституционно- демократическая партия (кадеты)

- Прогрессивный блок (прогрессисты)

2) Могут быть названы вопросы:

- о будущем государственном устройстве страны;

- аграрный вопрос;

- рабочий вопрос;

- национальный вопрос

С4. Назовите причины ужесточения сталинского политического после ВОВ. Приведите примеры ужесточения режима.

Примеры сталинского режима:

- укрепление после Великой Победы в войне авторитета Сталина;

-- принятие Сталиным р ешения о следовании довоенной модели развития страны, требовавшей жестокой централизации государственного управления;

- стремление укрепить единомыслие в обществе, подавить возникшие после войны демократические настроения среди населения

Примеры, свидетельствующие об ужесточении сталинского режима:

- «ленинградское дело»

-«дело врачей»

- кампания борьбы с «космополитизмом»

- арест ряда военачальников

- преследования бывших военнопленных

- депортация некоторых народов

- запрет творчества некоторых представителей культуры

- запрет развития ряда научных направлений.

С4. Назовите характерные черты жизни и быта советских людей в первые годы после ВОВ. Приведите примеры положения населения в городе и деревне.

Характерные черты жизни и быта советских людей:

- налаживание мирной жизни, возращение солдат с фронта, многих людей из эвакуации;

- отмена сверхурочных работ, восстановление 8- часового рабочего дня и отпусков

- тяжелые условия труда при восстановления разрушенного войной хозяйства

-нехватка продовольственных и промышленных товаров

- недостаток жилья.

Примеры:

В городе:

- плохое оборудование на предприятиях, большая доля ручного труда, низкие расценки его оплаты;

- жизнь в старых домах, чаще всего в коммунальных квартирах, а иногда в бараках;

- высокие цены в магазинах, снабжение товарами по карточкам, очереди в магазинах;

- проведение принудительных госзаймов среди населения в городе;

- отмена карточек в 1947г.

В деревне:

- недостаток промышленных товаров, сельхозтехники;

- почти бесплатная работа в колхозах из- за обязательной сдачи урожая на госпоставки4

- принудительное сокращение размеров приусадебных участков колхозников;

- отсутствие у колхозников паспортов и, следовательно, права на выезд из деревни

С4. Назовите не менее трех особенностей ситуации, сложившейся в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере советского общества в 1970-е- начале 1980-х гг. Приведите не менее трех причин, способствовавших складыванию отмеченных вами особенностей.

Могут быть названы три особенности:

- преобладание темпов экстенсивного развития экономики

-снижение темпов экономического роста, формирования «механизма застоя»

- снижение качественных показателей экономического развития

-проблемы с внедрением в производство достижений научно- технического прогресса

- большие затраты на развитие ВПК

- остаточный принцип финансирования социальной сферы, легкой промышленности

- дефицит товаров широкого потребления

- расширение сферы «теневой экономики»

Могут быть приведены любые две причины, способствовавшие их складыванию:

- сохранение командной экономической системы. Отвергавшей инновации , НТП

-- отказ руководства страны от продолжения экономических реформ, начатых в середине 1960-х гг.

- диспропорции в развитии отдельных отраслей промышленности

-разрыв между ростом денежных доходов населения и темпами развития экономики.

С4. В чем заключались важнейшие достижения в промышленном развитии страны в 1930-е года? Приведите не менее трех примеров. О каких проблемах (трудностях и негативных последствиях ) индустриализации вам известно? Назовите не менее трех трудностей и негативных последствий .

Примеры достижений:

- была создана современная индустриальная база, страна превратилась из аграрной в индустриально – аграрной ;

- проведена электрификация (план ГОЭЛРО, первые советские электростанции), построены крупные электростанции (Днепрогэс), создан энергетический комплекс;

-получили развитие новые отрасли промышленности – автомобилестроение, авиастроение, химическая промышленность и др ,;

-началось строительство крупных промышленность предприятий в районах Сибири и Дальнего Востока

-была создана мощная оборонная промышленность

- была достигнута технико-экономическая независимость СССР

Проблемы (трудности и негативные последствия):

- И. проводилась в жесткие сроки, при чрезмерном напряжении человеческих сил и была оплачена дорогой ценой лишений людей, потери здоровья и т.п.

- имели место диспропорции: развивалась преимущественно тяжелая промышленность, заметно отставали отрасли легкой и пищевой промышленности.

- продвижение в промышленном развитии слабо сказывалось на улучшении условий жизни людей

- сложилась командно- административная система.

С4. Назовите не менее трех реформ Избранной Рады. Напишите фамилии трех деятелей Избранной Рады.

Реформы:

- созыв 1549 году первого Земского Собора

- принятие нового Судебника (1550г.)

- отмена кормлений

- совершенствование деятельности приказов, центральных органов исполнительной власти

- ограничение местничества

- создание стрелецкого войска

- принятие «Уложения о службе», укрепившего поместную дворянскую армию

- изменение порядка налогообложения, установление единицы налогообложения (соха) и размера взимаемых с нее повинностей (тягло)

- принятие «Стоглава», регулировавшего деятельность церкви и направленного на унификацию обрядов.

Деятели Избранной Рады:

- князь А.М. Курбский

- митрополит Макарий

-протопоп Сильвестр

- дьяк И.М. Висковатый

-А.Ф. Адашев

С4. Назовите не менее трех признаков коренного перелома в ходе ВОВ. Назовите не менее трех сражений и военных операций этого периода.

Признаки коренного перелома в ходе ВОВ:

- переход стратегической инициативы к Вооруженным силам СССР

- обеспечение надежного превосходства советской оборонной промышленности и тыловой экономики над экономикой фашистской Германии

- достижение Советским Союзом военно- технического превосходства в снабжении действующей армии новейшими видами вооружения

- качественные изменения в соотношении сил на международной арене в пользу стран антигитлеровской коалиции

Сражения этого периода:

- Сталинградская битва

- Битва на Орлово- Курской Дуге

- форсирование Днепра, освобождение Левобережной Украины, Донбасса, Киева

- прорыв блокады Ленинграда

- наступательные операции на Кавказе.

С4. Назовите не менее трех итогов ВОВ 1941- 1945гг. и не менее трех операций завершающего этапа войны.

Положения, характеризирующие итоги ВОВ:

- победила антигитлеровская коалиция, СССР отстоял свою государственную независимость, была восстановлена государственность народов Европы, оккупированных Германией.

- фашистская Германия и Япония потерпели военно- политическое поражение, антидемократические режимы в этих странах, а также в Италии, Румынии, Венгрии, Болгарии и др. пали.

-фашизм и нацизм были осуждены как идеология насилия, агрессии, расового превосходства

- в Европе и на дальнем Востоке произошли некоторые территориальные изменения. В частности Польша получила Силезию, СССР- Восточную Пруссию, весь Сахалин, Курильские острова;

-вырос престиж СССР, усилилось его международное влияние, в Центральной и Юго- Восточной Европе начала формироваться система социалистических государств, находящихся под прямым его контролем

- возросло влияние США, утвердившихся в роли лидеров западного мира

- был дан мощный импульс национально- освободительному движению, началось разрешение колониальной системы

Сражения этого периода:

- снятие блокады Ленинграда

- освобождение Белоруссии (операция «Багратион»)

- Львово- Сандомирская операция

-Висло- Одерская операция

- Восточно- Прусская операция

- Берлинская операция.

С4. Укажите и кратко охарактеризуйте предпосылки и основные события Смуты конца 16- начала 18 века.

Предпосылки Смуты:

- кризис династии Рюриковичей (слабый царь Федор Ивановича, драма в Угличе), ослабление центральной власти

- политическая борьба претендентов за власть, земское избрание на царство Бориса Годунова

- обострение социального недовольства вследствие политики закрепощения крестьян, усиления налогового гнета, а также неурожаев, голода.

-волнения и бегство крестьян

События Смуты:

- 1605г.- начало Смуты: появление Лжедмитрия 1, его поход на Москву, «восшествие на престол»;

-1606г.- боярский заговор, свержение самозванца, избрание на царство Василия Шуйского

-восстание под руководством И. Болотникова

- 1607г.- Лжедмитрий 2 («тушинский вор»)

- польско-шведская интервенция, осада Смоленска

- 1610г.- «семибоярщина»

- 1611- 1612гг.- народные ополчения (Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин), освобождение Москвы

- 1613г. – Земский Собор, избрание на царство Михаила Романова.

С4. Назовите не менее трех реформ РПЦ в середине 17 века и не менее трех последствий преобразований проведенных патриархом Никоном.

Три цели реформ РПЦ:

- унификация системы церковных обрядов, порядка богослужения, богослужебных книг

- повышение авторитета и усиление значения церкви в жизни общества

- борьба с явлениями, подрывавшими духовный авторитет церковно служителей (пьянство, стяжательство, неграмотность священников и пр.)

- противодействие проникновению светских начал в духовную жизнь общества

- преобразование церкви в условиях усиления церковно- политических связей России с южнославянскими странами.

Два последствия преобразований:

- реформа привела к унификации церковных обрядов и богослужебных книг, способствовала укреплению духовной, идейной целостности русского православия

- долгий спор о верховенстве светской и духовной власти был решен в пользу власти светской, был сделан важный шаг к подчинению церкви государству

- острая борьба сторонников и противников Никона и его реформ привела к расколу РПЦ

- старообрядческое движение стало одной из форм социального протеста во 2-ой половине 17- 1-ой половине 18 веков.

С4. Назовите основные этапы процесса объединения русских земель вокруг Москвы и дайте краткую характеристику каждого из них.

Четыре этапа объединения русских земель:

- конец 13- 1-ая половина 14 веков

- 2-ая половина 14 века

- 1- ая половина 15 в.

- 2-ая половина 15- начало 16 века

Краткая характеристика каждого этапа:

-1 этап: образование и начало возвышения московского княжества, борьба Москвы и Твери, успехи московских князей в борьбе за ярлык на великое княжение, превращение Москвы в церковный центр русских земель

- 2 этап: Куликовская битва, первое поражение в сражении с объединенными силами русских княжеств и земель, утверждение Москвы в качестве центра объединения русских земель

- 3 этап: феодальная война,

-4 этап: завершающий этап объединения, освобождение от ордынского ига, возникновение единого Российского государства.

С4. Назовите не менее трех мероприятий, проведенных в СССР в период «оттепели» в сфере экономики и социальной политики. Приведите не менее трех положений, отражающих значение «оттепели» для отечественной истории 20 века.

Могут быть названы три мероприятия периода «оттепели»:

- сохранение курса на приоритетное развитие отраслей тяжелой и оборонной промышленности

- активизация усилий, направленных на внедрение достижений науки и техники в производство

- переход от отраслевого принципа управления народным хозяйством к территориальному (создание совнархозов)

-распространение паспортной системы на колхозников

- упорядочение пенсионного обеспечения, снижение пенсионного возраста

- освоение целинных и залежных земель

- ограничение приусадебных хозяйств

- проведение денежной реформы. Повышение розничных цен.

Положения, отражающие значение « оттепели»:

-была предпринята первая попытка десталинизации советского общества

- «оттепель» была первой попыткой реформирования общественной системы, сложившейся в ССР в 1930-е гг., освобождения ее от наиболее одиозных элементов (массовые репрессии, террор, культ личности) при сохранении однопартийности, руководящей роли КПСС, общественной собственности и централизованного планирования, командной экономики

-политика «оттепели» не была последовательной ,целостной, но она внесла существенные изменения в духовную атмосферу как шаг к свободе. К социализму, очищенному от деформаций и искажений, к гражданской ответственности, самостоятельности, инициативе.

С4. Раскройте характерные черты социально- экономической политики в СССР во второй половине 1950-х- первой половине 1960-х гг.

Общая характеристика периода:

- попытки реформирования разных сфер жизни в период руководства Н.С.Хрущева- либерализация, «оттепель»;

Политика в промышленности:

- меры по децентрализации управления

-ликвидация отраслевых министерств, образование совнархозов

- вступление в эпоху НТР- приоритетное развитие атомной энергетики. Химической промышленности и др.

Политика в области с/х:

- укрупнение колхозов, преобразование части колхозов в совхозы

- повышение закупочных цен на с/х продукцию;

- освоение целинных и залежных земель.

Социальная политика:

- повышение окладов и пенсий, снижение пенсионного возраста

-развертывание массового жилищного строительства

- сокращение рабочего дня. Выдача паспортов колхозникам

- повышение закупочных цен на продукты.

Вывод: противоречивость и непоследовательность политики; элементы субъективизма и администрирования; кризисные явления в экономике, порождавшие недовольство в разных группах населения.

С4. Охарактеризуйте исторические условия развития и основные достижения культуры России в 14- 16вв.

Исторические условия:

- возрождение хозяйства, экономической подъем в русских землях

- создание единого государства

- развитие национального самосознания, борьба за независимость от Орды.

- развитие культурных контактов (деятельность итальянских зодчих в России)

Основные культурные достижения:

- устное народное творчество

- литературы (сказания Куликовского цикла, Хождения, жития, поучения- Четьи минеи, Домострой)

- появление публицистики (Иван Пересветов, сочинения Ивана Грозного)

-начало книгопечатания (Иван Федоров)

- рост числа школ и училищ при церквах и монастырях

- развитие каменного зодчества- сооружения Московского Кремля. Покровский собор (собор Василия

Блаженного), шатровый стиль

- Живопись: фрески (Новгород и др., города), иконопись- Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий

- Роль РПЦ в духовной жизни и культуре 14-16вв.

С4. Назовите основные направления развития и достижения советской культуры в 1920- 1930-е гг.

Общее направление развития- «культурная революция» (ее задачи)

Идеология:

- утверждение коммунистической идеологии во всех сферах духовной жизни и культуры

- классовый подход к культуре. Выдвижение лозунгов разрушения «буржуазной» культуры и утверждение новой. «пролетарской » культуры (Пролеткульт и другие организации)

- преследование немарксистских концепций в обществознании. Изгнание многих философов и публицистов («философский теплоход»)

Образование:

- ликвидация неграмотности, создание ликбезов. Новых школ, рабфаков

- реформа начальных и средних школ. Преобразование их в бесплатную единую трудовую школу

- формирование новой интеллигенции «из рабочих и крестьян»

Литература и искусство:

- многообразие художественных течений и групп в литературе и искусстве в 1920-е гг. становление революционного искусства (плакат, сатира)

- появление новых героев в литературе (произведения В.Маяковского. И. Бабеля, А. Фадеева, Д. Фурманов,. М.Шолохова и др.).

-Развитие советского кинематографа (С. Эйзенштейн)

-Утверждение социалистического реализма в 1930-е гг. в качестве господствующего течения

Государственная политика в отношении церкви:

-Отделение церкви от государства, борьба с религиозным мировоззрением и обычаями, закрытие и разрушение церквей.

С4. Раскройте особенности культурной и духовной жизни в СССР во второй половине 1950-х-первой половине 1960-х гг.

Общая характеристика этого периода:

- годы. Когда страной руководил Н.С. Хрущев, характеризуются началом либерализации в разных сферах жизни общества

- это годы «оттепели» в духовной жизни, культуре

Основные события и явления культурной жизни:

- демократические перемены;

- реабилитация осужденных ранее представителей научной и творческой интеллигенции

- появление новых литературно- художественных изданий ( журналы «Новый мир», «Юность»)

- создание новых театров- студий (Театр на Таганке, «Современник»)

-снятие запретов на публикацию и исполнение ряда литературных и музыкальных произведений, подвергнутых критике в предшествующие десятилетия

- реформирование системы образования

- расширение контактов представителей советской интеллигенции с мастерами культуры зарубежных стран

- сохранение партийного идеологического диктата

-в основе культурной политики- тезис о построении коммунистического общества

- осуждение Б.Пастернака

Вывод:

Развитие культуры в рассматриваемый период носило противоречивый характер.

С4.Укажите характерные черты демократизации культуры в России во второй половины 19 века.

Развитие образования:

- развитие среднего и высшего образования- увеличение числа гимназий, училищ. Университетов. Появление женских курсов (эти формы образования оставались труднодоступными для представителей непривилегированных сословий)

- создание сети начальных земских школ

- открытие училищ, воскресных школ для рабочих

Культурно- просветительские учреждения

- расширение сети публичных библиотек

- основание музеев, открытие музеев для публичного посещения (галерея П.М. Третьякова в Москве и др.)

-развитие издательского дела, журналистики (увеличение числа газет и журналов, выпуск недорогих изданий, доступных для широкого круга читателей, - И.Д. Сытин)

Рост интереса к жизни народа

- появление образа «человека из народа» в художественных произведениях

- интерес к народному творчеству ,отражение его мотивов в искусстве

- развитие традиционных художественных промыслов (Дымково, Гжель, Хохлома, Павловский Посад)

Вывод: начавшийся процесс демократизации не устранял сословных разграничений в культурной жизни

С4. Назовите не менее трех условий проведения выкупной операции по реформе 1861г. Укажите не менее трех последствий выкупной операции для социально- экономического развития страны.

Три условия проведения выкупной операции:

- за землю нужно выплатить определенную сумму помещику- за основу был взят размер оброка. Который крепостной крестьянин платил помещику (выкуп должен был равняться такой сумме. Которая, будучи положенной в банк, давала бы в виде процентов с нее стоимость прежнего оброка)

-до проведения выкупной операции крестьяне должны были выполнять в пользу помещика все прежние повинности (временнобязанное состояние)

- государство выплачивало 75- 80 % выкупной суммы помещику сразу, остальное вносил крестьянин. Затраты государства крестьянин должен был восполнить, в течение 49 лет внося в казну сумму ссуды от процентами.

Три последствия выкупной операции:

-давала помещикам средства, необходимые для перевода хозяйства на новые условия, возникшие в связи с отменой крепостного

- способствовали консервации полукрепостнических отношений в с/х (отработочная система, испольщина, издольщина)

- негативным образом сказывалась на развитии крестьянских хозяйств, вынужденных отдавать часть произведенного продукта в качестве выкупных платежей

- усиливала имущественную и социальную дифференциацию крестьянства, его разложение

- усиливала имущественную и социальную дифференциацию крестьянства. Его разложение

- втягивала крестьянское хозяйство в рыночные отношения, способствовала развитию товарно- денежных отношений, преодолению натурального хозяйства.

С4. Назовите не менее трех изменений в положении крестьянства и посадского населения после принятия Соборного уложения. Приведите не менее трех положений, характеризующих значение этого документа.

Изменения в положении крестьянства и посадского населения после принятия Соборного уложения:

- отмена урочных лет и введение бессрочного сыска беглых крестьян

-установление наследственности крепостного состояния

-предоставление землевладельцам права распоряжаться имуществом крепостного крестьянина

-предоставление землевладельцам права вотчинного суда и полицейского надзора над крепостными

-возложение на крепостных крестьян обязанности выполнять повинности в пользу государства

- ликвидация «белых» слобод

- запрещение крестьянам держать постоянную торговлю в городах и закрепление права торговли за посадскими людьми

Положения, характеризующие значение Соборного Уложения:

- фактически завершило процесс юридического оформления крепостного права

- способствовало укреплению царской власти, содержало ряд положений, направленных на защиту личности монарха и РПЦ

- способствовало оформлению сословной структуры общества, определению прав и обязанностей основных сословий

- в качестве свода законов Российского государства действовало вплоть до первой половины 19 века.

С4. Раскройте основные итоги преобразовательной деятельности Петра 1.

Итоги внешнеполитической деятельности Петра 1.:

- завоеван выход к Балтийскому морю, Россия приобрела статус великой державы (с 1721г. - империя)

Итоги внутренней политики в экономике:

- в результате государственного содействия развитию промышленности. Политики протекционизма возникновение крупного мануфактурного производства. Новых отраслей промышленности

- развитие торговли (политика меркантелизма)

В политической системе:

-реформы государственного управления, создание нового государственного аппарата (Сенат, Коллегии), областная и городская реформы (создание местных органов управления)

- церковная реформа. Создание Синода, подчинение церкви светской власти

- военные реформы, регулярной армии и флота

В социальных отношениях:

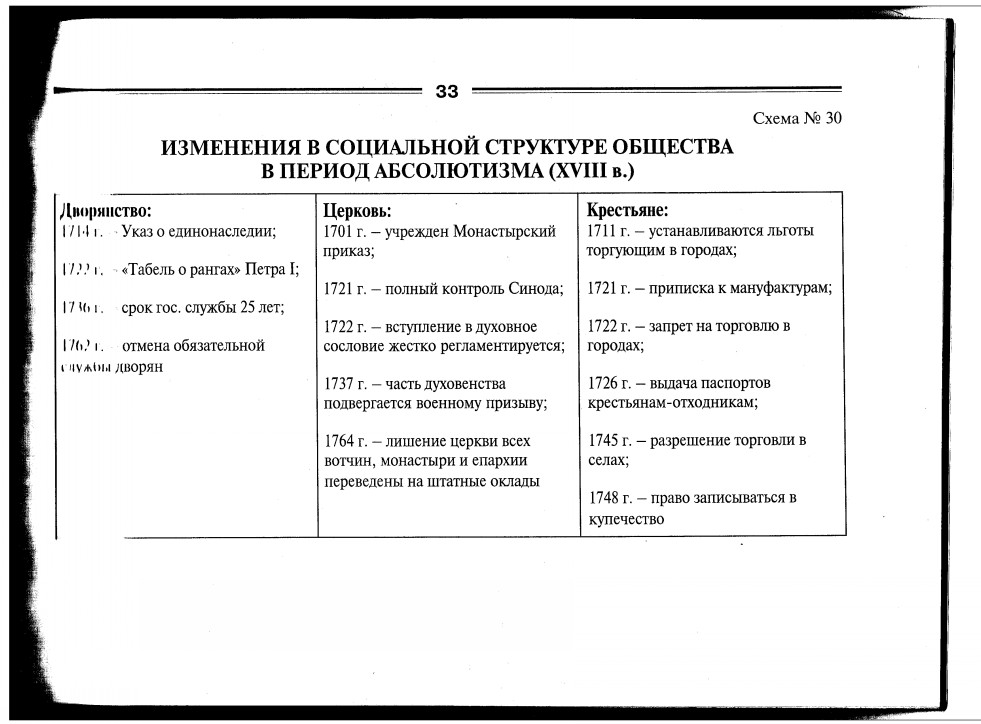

- укрепление положения дворянства, расширение его сословных привилегий (Указ о единонаследии, Табель о рангах)

-Ужесточение крепостнических порядков, усиление эксплуатации крестьян и работных людей, введение подушной подати

В сфере культуры и быта:

- введение гражданской азбуки, издание первой газеты, переход на новое летоисчисление

- становление системы светского образования. развитие наук (основание Академии наук)

-введение европейских обычаев в быту

Вывод: преобразования Петра 1 привели к усилению военно- политического положения России в Европе. Укреплению самодержавия.

С4. Назовите не менее трех народных выступлений, произошедших в 18 веке., укажите их причины (не менее трех).

Следующие народные выступления 18 века:

- восстание 1705- 1706гг. в Астрахани;

- восстание на Дону под руководством К. Булавина (1707- 1708гг.)

- выступление работных людей на мануфактурах (20-е гг. 18 века)

- религиозные выступления старообрядцев в первой четверти 18 века;

- движения крестьян и работных людей в 30- 60 –е гг. 18 века;

- крестьянско- казацкое восстание под предводительством Е. Пугачева 1773- 1775гг.\

Причины народных выступлений: ужесточение:

- ужесточение крепостнического гнета;

- рост повинностей крестьян и посадских людей;

- тяжелое положение работных людей;

- указы Петра 1. о приписных и посессионных крестьянах;

- наступление государства на казачьи вольности;

- преследование старообрядцев.

С4. Объясните, в чем состояла историческая необходимость проведения реформ в России в середине 19 века.

Внутренние предпосылки проведения реформ 1861- 1871гг.

- разложение крепостнической системы хозяйствования;

- имения помещиков: их доходность за счет усиления эксплуатации крестьян, а не внедрения новой техники

- натуральное хозяйство крестьян: их бедность, низкая покупательская способность;

- рост крестьянских выступлений;

- необходимость преодоления отсталости российской промышленности: одна из причин- нехватка рабочих рук вследствие крепостной зависимости значительной части населения

Внешнеполитический кризис:

-поражение России в Крымской войне 1853- 1856гг.Главная причина - военно- техническая отсталость страны

Осознание русским обществом. Правительственными кругами аморальности крепостного права, необходимости его отмены для преодоления отставания России от ведущих стран Европы.

С4. Раскройте тезис: «Поражение России в Крымской войне означало крушения принципов николаевского царствования».

В области внешней политики - не оправдался расчет Николая 1 на солидарность европейских монархов.

-Англия и Франция вступили в войну против России

-Австрия, которой Россия помогала подавить революционные выступления 1848- 1849гг., заняла позицию враждебного нейтралитета (выжидательную)

-Россия оказалась в состоянии международной изоляции

-Война показала, что великие европейские державы противостоят усилению влияния России на Балканах

В области внутренней политики- война выявила общую экономическую, техническую и военную отсталость России

Поражение было в значительной степени обусловлено особенностями внутреннего положения в России в годы царствования Николая, в том числе :

- сохранением крепостнической системы в деревне

- недостаточным развитием промышленности

- плохим состоянием транспорта, слабой сетью ж/дорог

- сохранением сословного принципа комплектования армии, препятствовавшего выдвижению одаренных людей «из простого народа»

- устаревшим вооружением армии и флота

Героизм российских солдат не был подкреплен необходимой экономической и военной мощью страны

Вывод: поражение в войне рассматривалось многими как следствие кризисного состояния Российской империи.

С4. Назовите не менее двух основных направлений преобразований, проводившихся в России в годы царствования Александра 1. Приведите не менее трех примеров наиболее важных преобразований, относившихся к одному из названных направлений.

Направления преобразований Александра 1:

- в сфере государственного управления;

- в социальной сфере;

- в сфере образования.

В сфере государственного управления:

- поручение Сперанскому разработать проект, в основе которого принцип «разделения властей»;

- образование Государственного Совета

- проведение министерской реформы;

В социальной сфере:

- издание указа о вольных хлебопашцах

- запрещение печатать объявления о продаже крепостных крестьян

-освобождение крестьян в прибалтийских губерниях

- учреждение военных поселений

В сфере образования:

- открытие лицея в Царском Селе;

- включение в университетский устав положения об автономии университетов;

- разрешение распространять иностранные книги в России;

- образование учебных округов.

С4. Объясните, как Отечественная война 1812г. повлияла на внутреннее развитие и международное положение России.

Последствия войны для внутреннего развития:

Главный результат- удалось отстоять независимость и целостность России

Потери среди военных и гражданского населения, уничтожение материальных и культурных ценностей

Подъем патриотических чувств, новый этап в развитии национального самосознания

Возросшее понимание единства нации, несмотря на сословные перегородки

Пробуждение чувства собственного достоинства у многих простых людей. В том числе крепостных крестьян, сражавшихся за свободу Отечества

события войны 1812г. и зарубежного похода способствовали распространению идей гражданского служения обществу, активизации общественного движения

победа в отечественной войне привела к подъему в сфере духовной культуры, литературы и искусства

В области международных отношений:

Возросла роль России в европейской политике и международных отношениях

Победа европейских монархий сопровождалась усилением консервативных, охранительных тенденций( участие России в Священном Союзе, подавлении освободительных движений в Европе)

С4. Назовите основные направления (не менее двух) внешней политики СССР в 1945- 1953гг. Приведите не менее трех любых примеров проведения политики.

1) Основные направления политики:

- участие в разрешении международных проблем в рамках ООН;

- усиление влияния СССР на восточно- европейские государства;

- поддержка национально- освободительного движения в колониальных и зависимых странах;

- расширение влияния СССР на коммунистические и рабочие партии многих стран мира;

- активное участие в организации движения сторонников мира

Дружина

Дружина