- •Аннотация

- •1. Введение

- •1.1 Общие правила выполнения лабораторных работ.

- •1.2. Лабораторное оборудование.

- •1.3 Вычисления.

- •1.4 Количество и концентрация вещества.

- •Общие указания по выполнению лабораторных работ.

- •Работа 1. Ознакомление с некоторыми операциями лабораторной практики и измерительными приборами.

- •Работа 2. Классы неорганических соединений.

- •Работа 3. Определение молярной массы диоксида углерода.

- •Работа 4. Электронная структура атомов и одноатомных ионов.

- •Работа 5. Кинетика химических реакций.

- •Работа 6. Химическое и адсорбционное равновесие.

- •Работа 7. Концентрация растворов.

- •Работа 8. Свойство водных растворов электролитов.

- •Работа 9.Гидролиз солей.

- •Работа 10. Окислительно-восстановительные реакции.

- •Работа 11. Основы электрохимии.

- •Работа 12. Электролиз.

- •Работа 13. Общие химические свойства металлов.

- •Работа 14. Свойства d-элементов 4-го периода.

- •Работа 15. Свойства элементов, применяемых в полупроводниковой технике.

- •Работа 16. Определение жесткости и умягчение воды.

- •Работ 17 Органические соединения.

- •Работа. 18. Свойства элементов подгруппыViв иViiв

- •Работа 19. Свойства элементов подгруппыViiib.

- •Работа 20. Свойства элементов подгруппыIva.

- •Работа 21, Свойства элементовVAиVia.

Работа 8. Свойство водных растворов электролитов.

Цель работы: ознакомится с электропроводностью растворов, ионными равновесиями в растворах электролитов.

Согласно теории электролитической диссоциации электролиты при растворении в воде распадаются (диссоциируют) на положительно и отрицательно заряженные ионы. Этот процесс можно выразить уравнением:

![]()

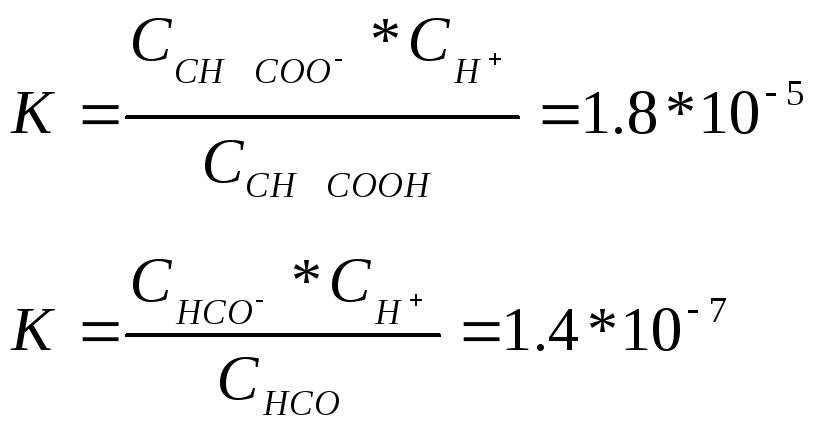

Как видно из уравнения, этот процесс равновесный, а следовательно, константа равновесия может быть выражена через равновесные концентрации:

![]()

Константа равновесия характеризует диссоциацию вещества в растворах и носит название константа диссоциации.

Величина

![]() зависит от природы электролита и

растворителя, а также от температуры,

но не зависит от концентрации раствора.

зависит от природы электролита и

растворителя, а также от температуры,

но не зависит от концентрации раствора.

Константа

диссоциации (![]() )

является величиной, характеризующий

способность электролита к диссоциации.

Например:

)

является величиной, характеризующий

способность электролита к диссоциации.

Например:

![]()

Константа диссоциации уксусной и угольной кислоты соответственно равны:

Сравнивая значения этих констант, можно сказать, что у угольной кислоты способность к диссоциации на ионы меньше, чем у уксусной.

Степень

диссоциации

![]() и константа диссоциации

и константа диссоциации![]() слабого

электролита связанны между собой

зависимостью (закона Оствальда):

слабого

электролита связанны между собой

зависимостью (закона Оствальда):

![]()

где

![]() - разведение раствора, л/моль.

- разведение раствора, л/моль.

Все электролиты можно разделить на две группы: сильные и слабые электролиты. Сильные растворы в водных электролитах диссоциируют полностью. Слабые электролиты в водных растворах диссоциируют частично, и в растворе устанавливается динамическое равновесие между недиссоциированными молекулами и ионами.

В растворах электролитов осуществляется межионное взаимодействие, обусловленное силами притяжения и отталкивания. Наиболее заметны межионные взаимодействия в растворах сильных электролитов. Для количественной характеристики межионных взаимодействий используется ионная сила раствора I (полусумма произведений концентраций всех ионов, присутствующих в растворе, на квадрат их заряда):

![]()

Зная ионную силу раствора I, можно найти коэффициент f, позволяющий определить некоторую величину А (активность), формально заменяющую концентрацию С при математических описаниях свойств растворов электролитов:

![]()

![]() -

коэффициент активности иона, который

является функцией ионной силы раствора

I

и заряда иона

-

коэффициент активности иона, который

является функцией ионной силы раствора

I

и заряда иона

![]() .

.

Количественной

характеристикой способности электролита

проводить электрический ток является

электрическая проводимость. Различают

удельную

![]() и молярную

и молярную![]() электрическую проводимость.

электрическую проводимость.

Сильные

электролиты диссоциируют в растворе

полностью, но на границе малорастворимого

сильного электролита с раствором ионы

из осадка переходят в раствор и вновь

возвращаются на поверхность твердого

вещества, т.е. устанавливается равновесие

между осадком и его ионами. Например:

![]() .

.

Растворение вещества происходит до тех пор, пока не установится равновесие между осадком и его ионами в растворе. В момент наступления равновесия раствор становится насыщенным. Количественно это равновесие можно охарактеризовать константой равновесия:

Так

как концентрация твердой соли - величина

постоянная, то, умножая величину константы

равновесия на эту концентрацию, мы

получаем новую константу:

![]() .

.

Таким

образом, в насыщенном растворе

малорастворимого электролита произведение

концентраций ионов является величиной

постоянной при данной температуре. Эта

величина называется произведением

растворимости

![]() :

:![]() .

.

Зная

величину произведения растворимостей,

можно вычислить концентрацию

труднорастворимого электролита в

насыщенном растворе. Например:

![]()

![]()

откуда

![]() ионов

ионов![]() .

Здесь величину ПР, можно рассчитать,

выпадет или нет данное вещество в осадок.

Например, если 0,001 моль

.

Здесь величину ПР, можно рассчитать,

выпадет или нет данное вещество в осадок.

Например, если 0,001 моль![]() поместить в 1л воды, то все это количество

соли растворится, так как величина

поместить в 1л воды, то все это количество

соли растворится, так как величина![]() меньше

меньше![]() .

Следовательно, этот раствор будет не

насыщенным.

.

Следовательно, этот раствор будет не

насыщенным.

Водородный показатель среды рН.

Вода диссоциирует по уравнению

![]()

Путем

измерения электропроводности было

найдено, что концентрация ионов водорода

в тщательно очищенной воде при

![]() равна 10-7

моль/л.. Это характеризует воду как очень

слабый электролит.

равна 10-7

моль/л.. Это характеризует воду как очень

слабый электролит.

Константа диссоциации воды при 295 К равна 1.8*10-16, а при той же температуре равна примерно 55,56 моль/л.

![]()

отсюда

![]()

Величина

![]() называется ионным произведением воды.

В нейтральных растворах

называется ионным произведением воды.

В нейтральных растворах![]() моль/л

(рН=7), в кислых

моль/л

(рН=7), в кислых![]() моль/л (рН<7) в щелочах

моль/л (рН<7) в щелочах![]() моль/л (рН>7).

моль/л (рН>7).

Вместо концентрации ионов водорода часто пользуются водородным показателем (рН), равному взятому с обратным знаком десятичному логарифму активности ионов водорода в этом растворе.

![]()

Наряду с показателем рН пользуются показателем рОН:

![]()

Исходя

из значений ионного произведения воды

![]() при 295 К

при 295 К

![]()

Для приблизительного определения рН пользуются индикаторами, т.е. веществами, меняющими свою окраску в зависимости от щелочности или кислотности среды. Часто с этой целью применяют лакмус, фенолфталеин, метиловый оранжевый. Изменение окраски различных индикаторов происходит при вполне определенных для каждого из этих значений рН. Например, окраска метилового оранжевого от красной до желтой меняется в интервале рН от 3,1 до 4,4. Промежуток между двумя значениями рН, в котором изменяется окраска индикатора, называется интервалом индикатора.

Интервалы некоторых индикаторов.

|

Индикатор |

Область перехода рН |

Окраска в растворе | |

|

Более кислом |

Более щелочном | ||

|

Малахитовый зеленый |

0,1-2,0 |

Желтая |

Голубовато-зеленый |

|

Метиловый оранжевый |

3,1-4,4 |

Красная |

Желтая |

|

О - нитрофенол |

5,0-7,0 |

Бесцветная |

Желтая |

|

Лакмус |

5,0-8,0 |

Красный |

Синий |

|

Фенолфталеин |

8,2-10,0 |

Бесцветная |

Малиновая |

|

Малахитовый зеленый |

11,2-13,2 |

Голубовато-зеленый |

Бесцветная |

Экспериментальная часть.

ОПЫТ 1. Электропроводность растворов.

Соберите прибор, состоящий из химических стаканов емкостью 250мл; эбонитовый крышки, снабженной двумя универсальными клеймами для закрепления электродов и присоединения проводов; амперметра, вольтметра и лабораторного автотрансформатора (ЛАТР). Электропитание подается из сети через лабораторный трансформатор:

а) сильные и слабые электролиты.

В

четыре стакана емкостью 250 мл налейте

по 150 мл 1М растворов: серной кислоты

![]() ,

уксусной кислоты

,

уксусной кислоты![]() ,

гидроксида калия

,

гидроксида калия![]() и

аммония (раствор

и

аммония (раствор![]() в

воде).

в

воде).

Испытайте последовательно электропроводность этих растворов. Для этого в каждый из стаканов с раствором погрузите электроды, включит ток и запишите показания амперметра. Выключите ток и ополосните электроды дистиллированной водой. Сделайте вывод, какие из испытанные веществ относятся к сильным и какие к слабым электролитам?

б) изменение электропроводности при нейтрализации слабого основания слабой кислотой.

Испытайте электропроводность 25% раствора аммиака (см. опыт а). Слейте раствор аммиака в стакан и прибавляйте к нему понемногу (осторожно) концентрированную уксусную кислоту. Дайте раствору охладиться и снова испытайте его электропроводность. Чем объяснить большую электропроводность раствора?

ОПЫТ 2. Смещение ионного равновесия.

а) к 2М раствору уксусной кислоты прибавьте 2 капли индикатора метилоранжа. Отметьте окраску индикатора (интервал рН перехода окраски индикатор -3,1+4,4). Внесите в ту же пробирку несколько кристаллов ацетата аммония или ацетата натрия. В чем причина изменения окраски индикатора? Рассчитайте, как изменяется рН раствора при добавлении ацетата аммония.

б) к SM раствору гидроксида аммония прибавьте 2 капли индикатора - фенолфталеина. Какую окраску приобрел индикатор? (интервал рН перехода окраски фенолфталеина (8,3+10,0)). В ту же пробирку добавьте несколько кристаллов хлорида аммония. В чем причина изменения окраски индикатора? Рассчитайте, как изменяется рН раствора при добавлении хлорида - аммония.

ОПЫТ 3. Образование осадков и произведение растворимости.

В две пробирки налейте по 3-4 капли 0.005М раствора нитрата свинца. В одну из них прибавьте, такой же объем 0.05М раствора хлорида калия, в другую - такой же объем 0.05М раствора иодида калия. В какой из пробирок выпал осадок? Объясните полученный результат, используя значение произведений растворимости. Составьте уравнения реакций.

Контрольные вопросы и задачи.

Какие вещества называются электролитами?

Почему электролиты называются проводниками электрического тока 2 рода? Какие вещества являются проводниками 1 рода?

Что называется степенью диссоциации? Чему равна степень диссоциации.

Каким образом способность электролитов к диссоциации зависит г вида химической связи?

Напишите уравнение диссоциации

,

, ,

, ,

, ,

, ,

, .

.Вычислите степень диссоциации гидроксида аммония в его деци-, санти- и миллимолярных растворах. Постройте график зависимости степени диссоциации

от концентрации раствора.

от концентрации раствора.Имеются, сантимолярные растворы соляной и уксусной кислоты объясните, в каком из них разница между значениями

и

и более заметна.

более заметна.Что такое произведение растворимости? Чем объяснить, что реакции:

идут практически только в прямом направлении?

Как влияет на растворимость

добавление в раствор карбоната натрия?

добавление в раствор карбоната натрия?Зная, что произведение растворимости

равно 2,3*10-4,

вычислить выпадет ли осадок соли при

сливании 100 мл 0,001М

равно 2,3*10-4,

вычислить выпадет ли осадок соли при

сливании 100 мл 0,001М

с 100 мл 0.001М

с 100 мл 0.001М .

.

ИОННЫЕ РЕАКЦИИ ОБМЕНА В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ.