- •Часть I. Общие вопросы лучевой диагностики.

- •Глава 1.

- •1. Рентгенодиагностика.

- •1.6. Основы скиалогии (тенеобразования).

- •1.8. Описание (интерпретация) рентгенограмм

- •2. Радионуклидная диагностика (рнд).

- •2.2. Методы радионуклидной диагностики.

- •3. Ультразвуковая диагностика (узд).

- •3.3. Основные методы узд.

- •3.4. Основы ультразвуковой семиотики.

- •4. Рентгеновская компьютерная томография (кт).

- •4.2 Технология визуализации при кт.

- •4.3. Достоинства кт.

- •4.4. Виды кт.

- •5. Магнито-резонансная томография (мрт)

- •5.1 Принцип мрт.

- •5.2. Технология визуализации при мрт.

- •5.3. Достоинства и недостатки мрт.

- •6. Тест-вопросы.

- •7. Литература.

- •Глава 2. Основы биологическогое действия излучений, применяемых в лучевой диагностике.

- •2. Молекулярный этап бдии.

- •3. Клеточный этап бдии.

- •4. Соматический этап бдии.

- •5. Лучевые реакции организма.

- •3.5. Биологическое действие ультразвуковых волн.

- •6. Тест-вопросы.

- •Глава 3.

- •2. Обеспечение радиационной безопасности пациентов.

- •3. Обеспечение радиационной безопасности персонала.

- •1.2. Методы дозиметрии.

- •2. Обеспечение радиационной безопасности пациентов.

- •3. Обеспечение радиационной безопасности персонала.

- •4. Тест-вопросы.

- •Часть 2. Частная лучевая диагностика

- •Глава 1. Радиология костно-суставной системы.

- •1.2. Мультиспиральная компьютерная томография.

- •1.4. Методы узд.

- •1.5. Радионуклидные методы.

- •2. Рентгеноанатомия костей и суставов.

- •3. Рентгеновская семиотика травматических повреждений костей и суставов.

- •4. Рентгеновская семиотика заболеваний костей и суставов.

- •6. Уз семиотика заболеваний костей и суставов.

- •6. Алгоритмы лучевого обследования при патологии ксс.

- •7. Ситуационные задачи.

- •8. Тест-вопросы

- •Глава 2. Радиология дыхательной системы.

- •1.2. Компьютерная томография.

- •1.4. Методы узи

- •1.5. Радионуклидные методы.

- •2. Рентгеноанатомия легких.

- •3. Рентгенологические симптомы при заболеваниях лёгких.

- •6. Алгоритмы лучевого обследования при патологии органов дыхания и средостения.

- •7. Ситуационные задачи.

- •8. Тест-вопросы.

- •Глава 3. Радиология сердечно-сосудистой системы.

- •1.2. Мультиспиральная компьютерная томография (мскт).

- •1.4. Ультразвуковые методы.

- •1.5. Радионуклидные методы.

- •2. Рентгеноанатомия сердца в прямой проекции.

- •3. Рентгенологические признаки увеличения камер сердца.

- •4. Рентгенологические синдромы при заболеваниях сердца.

- •5. Синдромы ультразвуковой кардиоангиологии.

- •7. Алгоритмы лучевого обследования при патологии сердца.

- •7. Ситуационные задачи.

- •8. Тест-вопросы.

- •Глава 4. Радиология пищеварительной системы

- •1.4. Радионуклидные методы.

- •2. Лучевые методы исследования печени, желчных путей и поджелудочной железы.

- •2.1. Рентгенологические методы.

- •2.2. Компьютерная томография.

- •2.3. Магнитно-резонансная томография.

- •2.4. Методы узи.

- •2.5. Радионуклидные метиоды.

- •3. Рентгеноанатомия пищевода, желудка и кишечника.

- •4. Рентгенологические синдромы при заболеваниях пищевода, желудка и кишечника.

- •5. Уз синдромы при заболеваниях органов пищеварительной системы.

- •6. Алгоритмы лучевого обследования при заболеваниях органов пищеварительной системы.

- •7. Ситуационные задачи.

- •8. Тест-вопросы.

- •Глава 5. Радиология мочеполовой системы.

- •1.2. Компьютерная томография.

- •1.3. Магнитно-резонансная томография.

- •1.4. Методы узи.

- •1.5. Радионуклидные методы исследования мочевых органов.

- •2. Рентгеноанатомия почек, мочеточников и мочевого пузыря.

- •3. Рентгенологические синдромы при заболеваниях почек.

- •5. Алгоритмы лучевого исследования.

- •6. Ситуационные задачи.

- •7. Тест-вопросы.

- •Глава 6. Радиология зубочелюстной системы.

- •1.2. Экстраоральные методы.

- •2. Рентгеноанатомия зубов и челюстей.

- •В формировании зубочелюстной системы выделяют несколько этапов.

- •3. Рентгенодиагностика аномалий и пороков развития

- •4. Рентгенодиагностика травматических повреждений зубов и челюстей.

- •5. Рентгенодиагностика заболеваний зубов и челюстей.

- •6. Рентгенодиагностика новообразований челюстей.

- •6. Алгоритмы лучевого исследования при патологии зчс.

- •8. Ситуационные задачи.

- •9. Тесты

1.2. Экстраоральные методы.

Экстраоральные методы подразделяются на две группы: обзорная рентгенография и прицеленная и прицеленная рентгенография.

Обзорная рентгенография лицевого черепа показана при при аномалиях развития костей лицевого черепа - патологии прикуса, расщепление твёрдого нёба, дизостозы, при травматических повреждениях, различных опухолях, и выполняется в прямой, боковой и задней аксиальной проекциях

Снимки в прямой проекции в носоподбородочной укладке, с направлением рентгеновского луча со стороны затылка при расстоянии от трубки 100-130 см.

Боковые рентгенограммы лицевого при положении больного на боку, голова располагается на подставке, высота которой равна высоте плеча, рентгеновский луч направляется с расстояния I30 – I50 см на скуловой бугор.

Аксиальные снимки выполняются при положении больного в дорсальной трохопозиции, причем под плечевой пояс подкладывается валик. Голова больного запрокидывается так, чтобы подбородок "смотрел" вверх, в сторону рентгеновской трубки, рентгеновский луч направляется на подбородок.

К обзорной рентгенографии относится и телерентгенография черепа, котораяиногда используется в ортодонтии и в косметической хирургии. Дело в том, что обычные снимки черепа с расстояния 130 – 150 см дают несколько увеличенное изображение костей черепа (коэффициент увеличения составляет 4 – 6%), а для того, чтобы получить на рентгенограмме истинные размеры костей, обзорные снимки черепа должны быть выполнены при расстоянии 2,5 – 3 м от рентгеновской трубки («теле» – расстояние). Рентгенография с такого расстояния и носит название телерентгенографии.

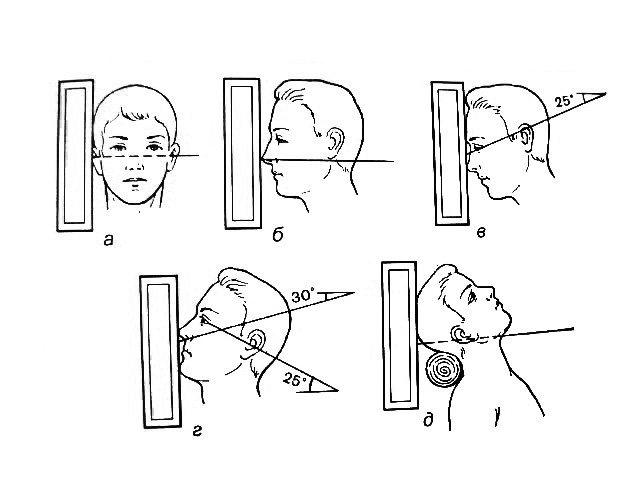

Рис. 49. Схемы

расположения головы пациента и хода

центрального луча при съемке обзорных

рентгенограмм в проекциях: а – боковой;

б – прямой; в – эксцентрической прямой;

г - полуаксиальной; д – задней аксиальной.

Прицеленная рентгенография применяется для снимков отдельных костей или фрагментов кости.

Прицеленная рентгенография подбородка выполняется в следующих вариантах: прямая проекция, передняя полуаксиальная проекция и тангенциальная проекция. Прямая проекция применяется при травматических повреждениях подбородка и передних зубов и выполняется следующим образом: плёнка 5х7 см прикладывается спереди к подбородку, а рентгеновский луч направляется сзади на точку пересечения срединной линии шеи и линии роста волос. Передняя полуаксиальная проекция применяется при воспалительных и опухолевых процессов в костной ткани подбородка, ибо в этом случае создаются идеальные условия для изучения костной структуры подбородка (на прямом снимке это невозможно из-за наложения подбородка на верхние шейные позвонки). Для этого пленку располагают под подбородком, а рентгеновский луч направляют на центр нижней губы под углом 60 к пленке с расстояния 30-40 см., куда подводится тубус трубки. При тангенциальной рентгенографии подбородка плёнка тоже располагается под подбородком, но луч направляется уже под углом 90 к плёнке, что позволяет оценивать на полученном снимке передний корковый слой подбородка и мягкие ткани этой области.

Прцеленнаяя рентгенография тела нижней челюсти широко применяется при различных патологических процесса. Кассета с пленкой прикладывается к щеке рукой пациента, то есть она располагается косо по отношению к сагиттальной плоскости. Голова наклоняется в сторону исследуемой половины челюсти на 25 – 30, а рентгеновский луч направляется перпендикулярно к плёнке со стороны противоположного угла нижней челюсти. На таком снимке получается отчетливое изображение костной структуры тела нижней челюсти, угла челюсти, моляров и даже премоляров.

Прицеленный рентгенографии ветви нижней челюсти: кассета с пленкой прикладывается к ветви строго в сагиттальной проекции, голова поворачивается вместе с кассетой чуть поворачивается назад 10–15, рентгеновский луч направляется с противоположной стороны на уровне мочки уха.

Прицеленный снимок околоушной железы используется для обнаружения камней и выполняется в тангенциальной проекции. В этом случае больной укладывается на живот, голову поворачивают в противоположную сторону на 10-15о, луч направляют касательно к бугру нижней челюсти.

Прицеленная рентгенография нижневисочночелюстного сустава (НВЧС) проводится в боковой проекции.в положении больного сидя, кассета прижимается к уху строго в сагиттальной плоскости, рентгеновский луч направляется с противоположной стороны и центрируется на 1 см вперед и вниз от козелка уха. Однако детальное изучение НВЧС в этой проекции затруднено вследствие наложения на НВЧС других костей основания черепа, поэтому в настоящее время для изучения всех характеристик НВЧС применяют современные методы визуализации - ортопантомографию, КТ и МРТ.

.3. Специальные методы лучевого исследования.

Линейная томография применяется для выделения различных отделов челюстей, для визуализации НВЧС, для детализации воспалительных и опухолевых процессов.В настоящее время активно вытесняется КТ.

Ортопантомография заключается в получении одномоментного изображения на снимке обоих зубных рядов. Снимки выполняется на специальном аппарате – ортопантомографе, при этом рентгеновская трубка, направляя коллимированный пучок, совершает оборот в 240 со стороны затылка, кассета двигается вокруг лицевой части головы Ортопантомография показана при распространенных патологических процессах в полости рта: множественный кариес, пародонтоз, хронический пародонтит, множественные переломы челюстей, аномалии развития, системные заболевания скелета и др.

Рис. 50. Схема

ортопантомографии.

Панаграфия позволяет тоже получить изображения обоих зубных рядов, но, в отличие от ортопантомографии, без наложения на них других костей черепа. Здесь рентгеновская трубка вводится в полость рта, а мягкая кассета прижимается к лицевой части черепа. Для этой цели применяется специальный рентгеновский стоматологический аппарат – панограф. Еще одним его достоинством является возможность получения на нём периапикальныъх и окклюзионных рентгенограмм В комплекте аппарата имеются специальные мягкие кассеты с отверствием в центре, через которое и вводится анод трубки в полость рта, на который предварительно надевается разовый пластмассовый наконечник.

Дентальная объемная томография.

Рис. 51. Схема

дентальной объемной томографии (ДОТ)

Компьютерная томография – высокоэффективный метод лучевой диагностики злокачественных опухолей как костных структур, так и мягких тканей лицевого черепа. В первую очередь это касается слюнных желёз, при опухолях которых КТ позволяет детально изучить структуру патологического очага, характер контуров, наличие и степень инвазии на окружающие структуры, а также выявить возможные метастатические поражения лимфоузлов подчелюстной и шейной области.

Мультиспиральная КТ в режиме 3-х мерной реконструкции позволяет детализировать травматические повреждения лицевого отдела черепа и оказывает неоценимую помощь в навигации оперативных вмешательста.

Магнито-резонансная томография, учитывая её возможности, является оптимальным методом для изучения НВЧС. Визулизация суставной сумки, эпифизарных хрящей, внутрисуставного диска и окружающих сустав мягкотканевых структур выводит этот метод на первые позиции при выявлении ранних признаков поражения НВЧС.

Ультразвуковое сканирование применяется при воспалительных процессах мягких тканей лицевой области и сиалодохитах, так как позволяет лёгко выявлять скопление экссудата, нарушения диффернцировки и отёчные утолщения мягких тканей, воспалительную лимфаденопатию

Контрастные методы исследования в настоящее время находят все более и более ограниченное применение вследствие внедрения современных способов визуализации – МСКТ, МРТ и УЗИ.

Сиалография – контрастное исследование слюнных протоков и слюнных желез, применяется при хронических сиалодохитах с целью выявления стенозов слюнных протоков и для поиска органических камней. Для контрастирования используются высокоатомные контрастные препараты типа телебрикса и омнипака. Контраст вводится подогретым, после премедикации атропином и тщательной промывки слюнного протока, в количестве 1-2 мл для подчелюстной и 3-4 мл для околоушной желез.

Альвеолография – контрастное исследование лунки зуба, применяется для поиска внутренних свищей при воспалительных и посттравматических повреждениях стенок лунки. Методика заключается в заполнении лунки зуба 1–2 мл водным контрастным препаратом и выполнении снимка (периапикально или окклюзионно).

Кистография – контрастирование полости кисты с целью уточнения ее локализации, размеров, определения взаимоотношений с рядом лежащими структурами. Водный контраст вводится путем пункции кисты, количество его зависит от объема полости, выбор методики рентгенографии определяется локализацией кисты.

Фистулография – контрастирование свищевого хода с целью определения его топографии, выявления слепых ходов, уточнения локализации и размеров гнойного очага. Применяется обычно при остеомиелитах челюстей.

Гайморография. Контрастирование гайморовой пазухи применяют в стоматологической практике при подозрении на отсутствие (вариант развития гайморовой пазухи) или разрушенеи костной стенки дна гайморовой пазухи при остеомиелитическом или опухолевом процессах. Водорастовримый или масляный контрастный препарат вводится в гайморову пазуху путём прокола медиальной стенки пазухи через средний носовой проход.