Стандартные условия

Стандартные условия - вещества в стандартных состояниях

H0 - "дельта аш нулевое"

H0T - "дельта аш стандартное при T (К)"

Стандартные условия:

устойчивая модификация (ж.тв.) гипотетич. состояние ид. газа (газы) 1 атм. = 101325 Па

любая температура (обычно 298.15К)

Не путать с нормальными условиями:

1 атм. = 101325 Па

250С = 298.15К

Стандартная энтальпия образования

Энтальпия реакции образования 1 моль соединения из

простых веществ в стандартном состоянии называется стандартной энтальпией образования Hf0

S (тв) + 3F (газ) = SF |

6 |

(тв) |

H0 = H |

0 (SF ) |

2 |

|

f |

6 |

По определению: стандартная энтальпия состояния простого вещества в обычном состоянии равна нулю

Hf0 (Fe, тв) = 0, но

Hf0 (Fe, газ) = 416.3 кДж/моль

Стандартная энтальпия образования

С (графит) + О2 (газ) = СО2 (газ) |

Н(1) = −393.8 кДж/моль |

СО (газ) + 1/2О2 (газ) = СО2 (газ) |

Н(2) = −283.2 кДж/моль |

С (графит) + 1/2О2 (газ) = СО (газ) |

Н(3) = −110.6 кДж/моль |

Н(1) ≡ Hf0 (CO2, газ) = −393.8 кДж/моль

Н(3) ≡ Hf0 (CO, газ) = −110.6 кДж/моль

Н0(2) = H 0 |

(CO , газ) − |

H 0 |

(CO, газ) |

f |

2 |

f |

|

9 Тепловой эффект реакции равен разности между суммой теплот образования всех продуктов реакции и

суммой теплот образования всех реагентов, взятых со

стехиометрическими коэффициентами (следствие

закона Гесса)

Теплоемкость

U и H изменяются с температурой.

Свойство вещества, определяющее его способность

нагреваться, называется теплоемкостью

Теплоемкость – это количество теплоты, необходимое для нагревание одной части вещества на 1 К.

cp = H/ T (p = const) |

cV = U/ T (V = const) |

Дж/моль/К – мольная теплоемкость Дж/кг/К – удельная теплоемкость Дж/м3/К – объемная теплоемкость

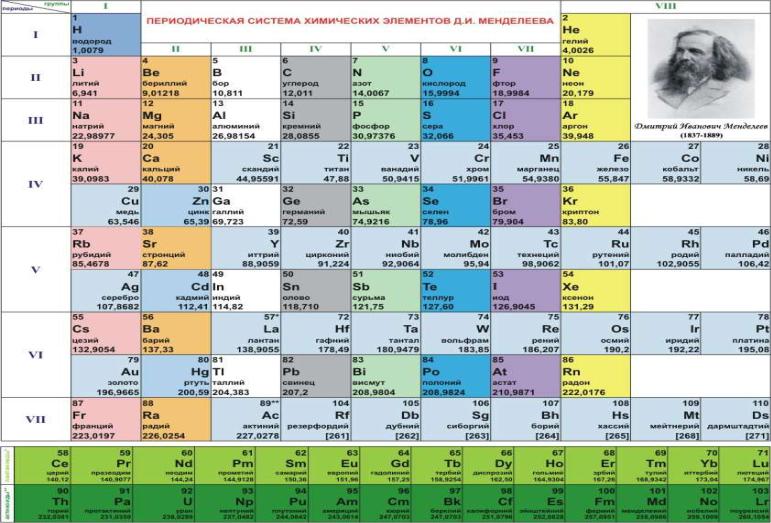

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН (ПЗ)

И

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ПС)

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

ПС элементов была предложена выдающимся

русским химиком Д.И. Менделеевым в 1869 году

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН

Свойства простых веществ и соединений,

которые они образуют, находятся в

периодической зависимости от величины атомного номера элемента.

В основу современной классификации

элементов положен главный признак – заряд

ядра и электронная конфигурация атомов.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН

Периодический закон был сформулирован почти

за полстолетия до открытия электрона!

Сформулированный закон позволил:

•уточнить атомные массы многих известных Менделееву элементов;

•предсказать существование и свойства неизвестных в то время элементов (экасилиция (германия), экабора (галлия) и экаалюминия (скандия).

Графическим отображением ПЗ является ПС

ПС ЭЛЕМЕНТОВ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В РОССИИ

(короткопериодный вариант)

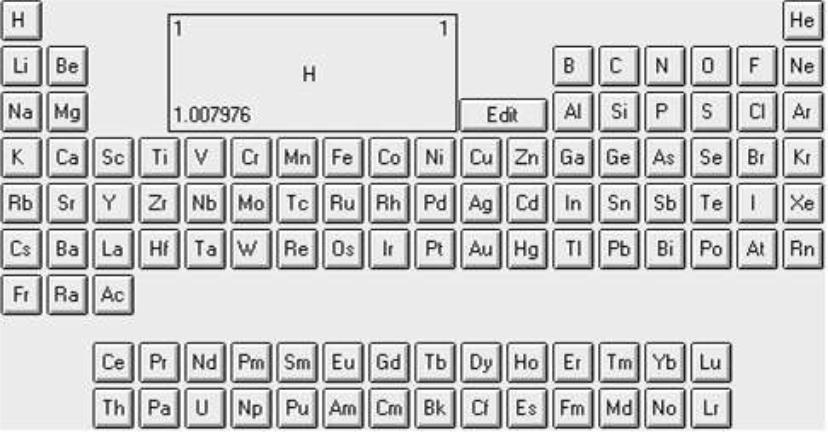

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПС ЭЛЕМЕНТОВ ИЮПАК

(длиннопериодный вариант)

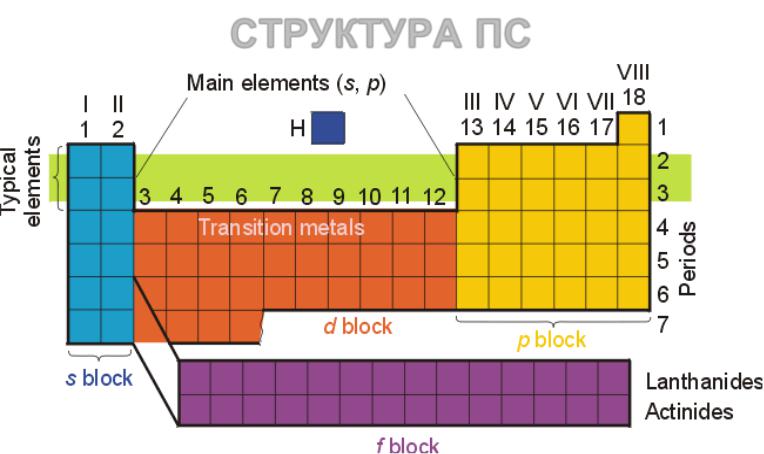

СТРУКТУРА ПС

Лантаниды (лантаноиды) – 4f элементы (ид – от греческого следующий за; оид – от греческого подобный).

Аналогично, актиниды (актиноиды) – 5f элементы

Галогены – элементы 17 группы Халькогены - элементы 16 группы Пниктогены - элементы 15 группы

Закономерности изменения свойств атомов и ионов

К числу важнейших свойств элементов, определяемых электронным строением, относятся:

•радиусы;

•потенциалы ионизации;

•сродство к электрону;

•электроотрицательность.

Все эти характеристики закономерно изменяются по периодам и группам

Закономерности изменения свойств атомов и ионов

Одна из основных характеристик атомов и ионов

– их размеры.

Строение соединений – расположение атомов в

пространстве (расстояния между атомами, углы).

Единица измерения расстояний - 1Å

Металлический радиус

Металлический радиус (для металлов) – половина расстояния между ядрами соседних атомов

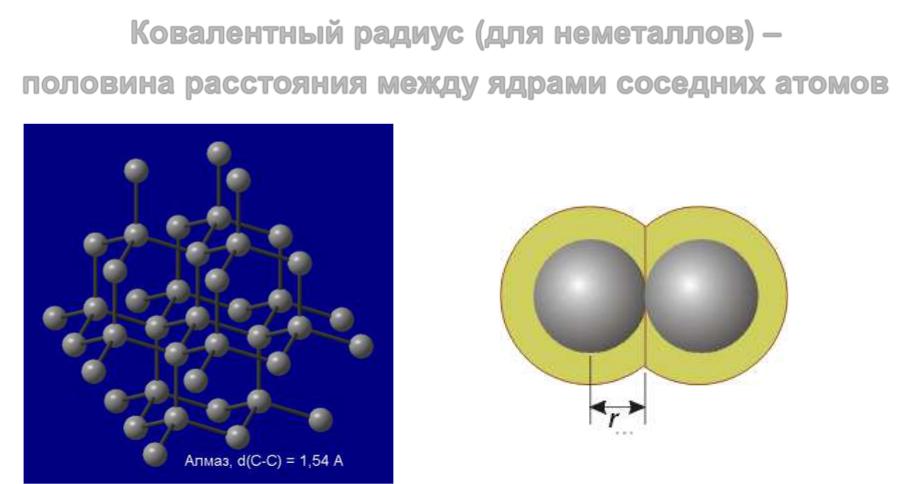

Ковалентный радиус

Ковалентный радиус (для неметаллов) – половина расстояния между ядрами соседних атомов

Металлический радиус и ковалентный радиус называют

атомными радиусами

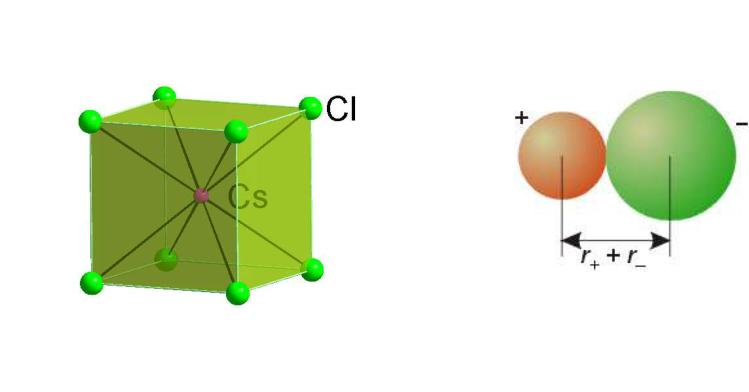

Ионный радиус

Ионный радиус (для ионных соединений) – пример CsCl: из данных РСА определяют карту электронной плотности и там где минимум электронной плотности на прямой Cs-Cl, проводят границу между Cs+ и Cl-

Закономерности изменения атомных радиусов

Атомный радиус уменьшается в периоде при увеличении атомного номера (Z): Li(1s22s1) → F(1s22s22p5) – валентные электроны занимают орбитали одной оболочки, но увеличивается заряд ядра.

Атомный радиус увеличивается в группе при увеличении атомного номера (Z): Li([He]2s1) → Cs([Xe]5s1) – валентные электроны занимают орбитали с большим главным квантовым числом.

Изменение атомных радиусов в группах меньше, чем в периодах. В группах изменение немонотонно (одна из причин – «лантанидное сжатие»)

Закономерности изменения ионных радиусов

|

|

|

|

|

|

O2- |

F- |

Li+ |

|

|

|

|

|

1.35(2) |

|

Be2+ |

B3+ |

|

|

N3- |

1.28(2) |

||

0.59(4) |

|

|

1.38(4) |

||||

0.27(4) |

0.12(4) |

|

|

1.71 |

1.31(4) |

||

0.76(6) |

|

|

1.40(6) |

||||

|

|

|

|

|

1.33(6) |

||

|

|

|

|

|

|

1.42(8) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Na+ |

Mg2+ |

Al3+ |

|

|

|

|

|

0.99(4) |

0.49(4) |

|

|

P3- |

S2- |

Cl- |

|

0.39(4) |

|

|

|||||

1.02(6) |

0.72(6) |

|

|

2.12 |

1.84(6) |

1.67(6) |

|

0.53(6) |

|

|

|||||

1.16(8) |

0.89(8) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

K+ |

Ca2+ |

|

|

|

|

|

|

1.38(6) |

1.00(6) |

Ga3+ |

|

|

As3- |

Se2- |

Br- |

1.51(8) |

1.12(8) |

|

|

||||

0.62(6) |

|

|

2.22 |

1.98(6) |

1.96(6) |

||

1.59(10) |

1.28(10) |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

||

1.60(12) |

1.35(12) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rb+ |

Sr2+ |

In3+ |

|

|

|

|

|

1.49(6) |

1.16(6) |

Sn2+ |

Sn4+ |

|

Te2- |

I- |

|

0.79(6) |

|

||||||

1.60(8) |

1.25(8) |

1.22(8) |

0.69(6) |

|

2.21(6) |

2.06(6) |

|

0.92(8) |

|

||||||

1.73(12) |

1.44(12) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Cs+ |

Ba2+ |

|

|

|

|

|

|

1.67(6) |

1.49(6) |

Tl3+ |

|

|

|

|

|

1.74(8) |

1.56(8) |

0.88(6) |

|

|

|

|

|

1.88(12) |

1.75(12) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В таблице ионные радиусы приведены в Å, в скобках указано КЧ

Закономерности изменения ионных радиусов

Ионный радиус зависит от координационного окружения (КЧ) – чем больше КЧ, тем больше радиус.

В пределах периода размеры анионов больше размеров катионов (упрощенно: катионы – маленькие, анионы – большие).

Ионный радиус увеличивается в группе при увеличении атомного номера: Li+ ([He] → Cs+ ([Xe]).

Изоэлектронные катионы – Na+, Mg2+, Al3+ имеют одинаковую электронную конфигурацию [Ne], но отличаются зарядом, ионный радиус сильно уменьшается.

Изоэлектронные анионы – P3-, S2-, Cl- имеют одинаковую электронную конфигурацию [Ar], но отличаются зарядом, ионный радиус уменьшается

Закономерности изменения ионных радиусов

для переходных металлов

В периоде: Ti2+ (1,00 Å) → Ni2+ (0,83 Å) –

уменьшение радиуса катиона, но различия

небольшие.

Зависимость от заряда: Fe2+ (0,75 Å) → Fe3+

(0,69 Å). Больше положительный заряд,

меньше ионный радиус.

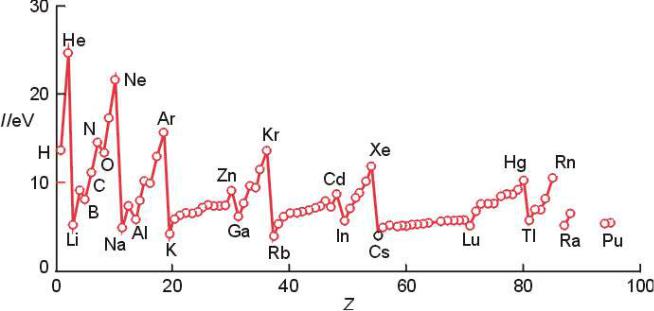

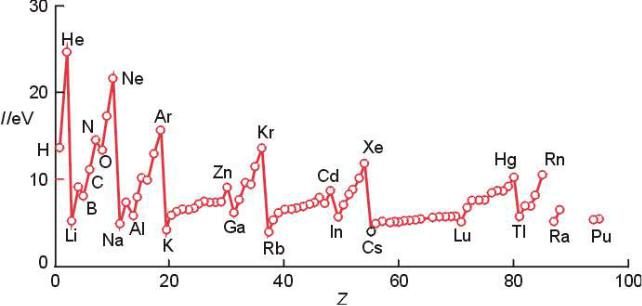

Энергия ионизации

Энергия ионизации атома (или иона) (I, эВ) – минимальная энергия для удаления электрона от атома (или иона), находящегося в газообразном состоянии:

А(г) → А+(г) + е(г); I = E(A+, г.) – E(A, г.)

Максимальное значение I имеют инертные газы,

минимальные – щелочные металлы.

Энергия ионизации

Горизонтальная периодичность – в пределах одного периода значения I увеличиваются, т.к. увеличивается заряд ядра.

Вертикальная периодичность – в пределах одной группы значения I уменьшаются (не сильно): например, Li ([He]2s1) → Cs ([Xe]6s1)

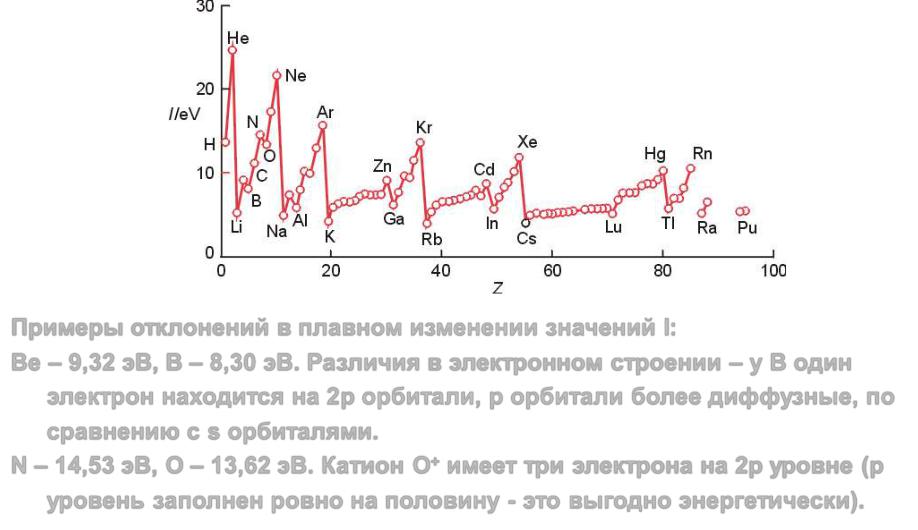

Энергия ионизации

Примеры отклонений в плавном изменении значений I:

Be – 9,32 эВ, В – 8,30 эВ. Различия в электронном строении – у В один электрон находится на 2p орбитали, р орбитали более диффузные, по сравнению с s орбиталями.

N – 14,53 эВ, O – 13,62 эВ. Катион O+ имеет три электрона на 2р уровне (p уровень заполнен ровно на половину - это выгодно энергетически).

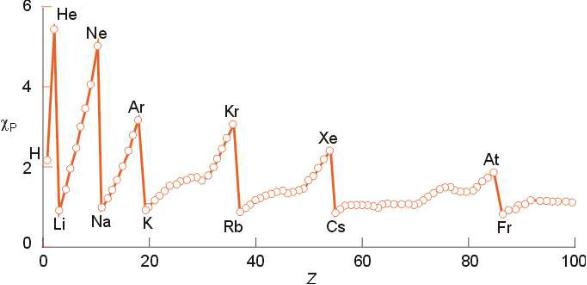

Электроотрицательность

Электроотрицательность ( ) – способность элемента притягивать электроны, когда элемент входит в состав химических соединений.

Определение электроотрицательности по Малликену:

М = ½(I+Ea)

Сродство к электрону (Ea, эВ) :

А(г) + е(г) → А-(г) Ea = E(A, г.) – E(A-, г.)

Электроотрицательность

Электроотрицательность увеличивается в периоде при увеличении атомного номера элемента.

Электроотрицательность уменьшается в группе при увеличении атомного номера элемента.

Закономерности изменения кислотноосновных свойств гидроксидов элементов

Основные свойства: ЭОН → Э+ + ОН-

Кислотные свойства: ЭОН → ЭО- + Н+

Гидроксид |

Ионный радиус Э2+ |

Свойства |

|

|

|

Be(OH)2 |

0,27 Å |

Амфотерный |

Mg(OH)2 |

0,49 Å |

Основание средней |

|

|

силы |

|

|

|

Ca(OH)2 |

1,00 Å |

Сильное основание |

|

|

|

Sr(OH)2 |

1,16 Å |

Сильное основание |

|

|

|

Ba(OH)2 |

1,49 Å |

Сильное основание |

Изменение по группе:

увеличение ионного радиуса приводит к ослаблению связи с ОН-

Закономерности изменения кислотноосновных свойств гидроксидов элементов

Гидроксид |

Ионный радиус Эn+ |

Свойства |

NaOH |

0,99 Å |

Сильное основание |

|

|

|

Mg(OH)2 |

0,49 Å |

Основание средней |

|

|

силы |

|

|

|

Al(OH)3 |

0,39 Å |

Амфотерный |

"Si(OH)4" |

|

Слабая кислота |

Уменьшение основных свойств коррелирует с увеличением заряда катиона и уменьшением радиуса катиона

Кислотные свойства бескислородных кислот НЭ

Соединение |

Кислотные св- |

Радиус аниона |

Заряд аниона |

||

|

ва (К |

1 |

в воде) |

Эn-, Å |

|

|

|

|

|

|

|

NH3 |

Основание |

1,71 |

-3 |

||

|

|

|

|

|

|

H O |

10 -16 |

|

|

1,38 |

-2 |

2 |

|

|

|

|

|

HF |

10 -3 |

|

|

1,31 |

-1 |

|

|

|

|

|

|

H O |

10 -16 |

|

|

1,38 |

-2 |

2 |

|

|

|

|

|

H S |

10 -7 |

|

|

1,84 |

-2 |

2 |

|

|

|

|

|

H Se |

10 -4 |

|

|

1,98 |

-2 |

2 |

|

|

|

|

|

H Te |

10 -3 |

|

|

2,21 |

-2 |

2 |

|

|

|

|

|

Два фактора (изменение радиуса аниона и изменение заряда аниона) действуют в противоположных направлениях.

Главным является изменение заряда аниона.

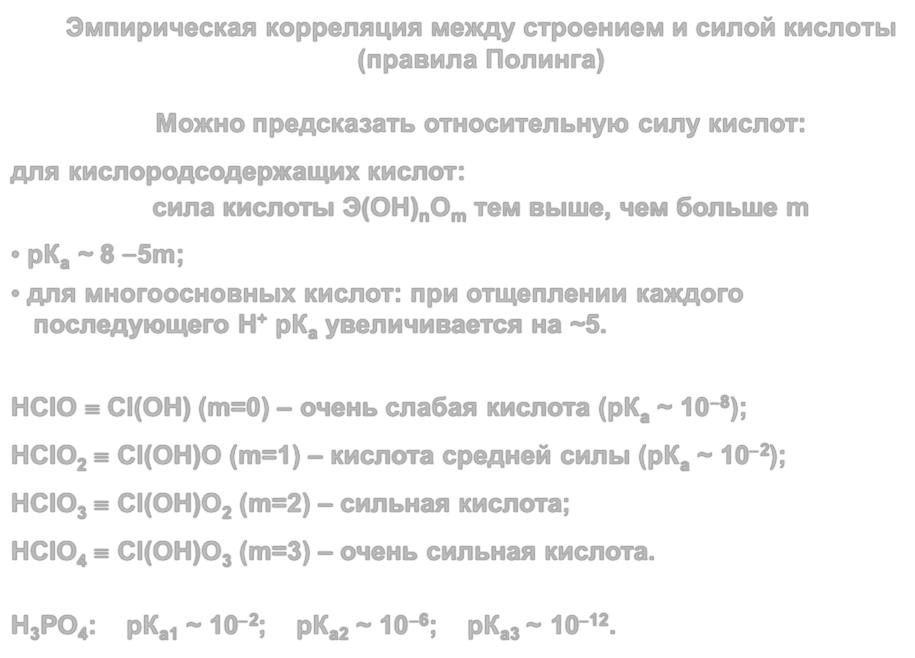

Эмпирическая корреляция между строением и силой кислоты (правила Полинга)

Можно предсказать относительную силу кислот:

для кислородсодержащих кислот:

сила кислоты Э(ОН)nОm тем выше, чем больше m

•рКа ~ 8 5m;

•для многоосновных кислот: при отщеплении каждого последующего Н+ рКа увеличивается на ~5.

HClO Cl(OH) (m=0) – очень слабая кислота (рКа ~ 10 8); HClO2 Cl(OH)О (m=1) – кислота средней силы (рКа ~ 10 2); HClO3 Cl(OH)О2 (m=2) – сильная кислота;

HClO4 Cl(OH)О3 (m=3) – очень сильная кислота.

Н РО : |

рК |

а1 |

~ 10 2; |

рК |

а2 |

~ 10 6; |

рК |

а3 |

~ 10 12. |

3 4 |

|

|

|

|

|

|

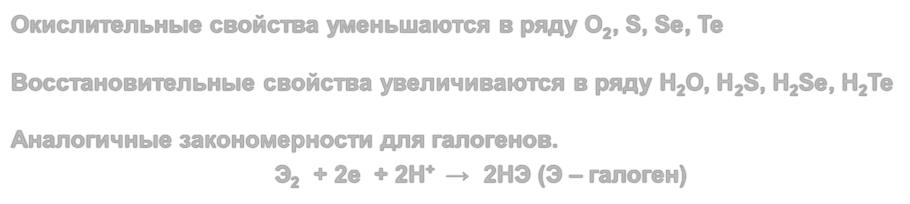

Некоторые закономерности изменения окислительно-восстановительных свойств

• Э + 2е + 2Н+ → Н Э (Э – халькоген) |

||||

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Элемент |

|

Ео, В |

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

1,23 |

|

|

|

|

|

|

|

S |

|

0,14 |

|

|

|

|

|

|

|

Se |

|

-0,40 |

|

|

|

|

|

|

|

Te |

|

-0,72 |

|

|

|

|

|

|

Окислительные свойства уменьшаются в ряду O2, S, Se, Te

Восстановительные свойства увеличиваются в ряду H2O, H2S, H2Se, H2Te

Аналогичные закономерности для галогенов.

Э2 + 2е + 2Н+ → 2НЭ (Э – галоген)

Окислительно-восстановительные свойства соединений элементов

ввысших степенях окисления

•Главные элементы – s и p:

14 группа: CO2, SiO2, GeO2 – практически не являются окислителями; PbO2 – сильный окислитель.

•Переходные металлы:

5 группа: V(V) – окислитель,

Nb(V) и Ta(V) – не являются окислителями. 6 группа: Cr(VI) - окислитель,

Mo(VI) и W(VI) – не являются окислителями. 7 группа: Mn(VII) - окислитель,

Tc(VII) и Re(VII) – не являются окислителями.

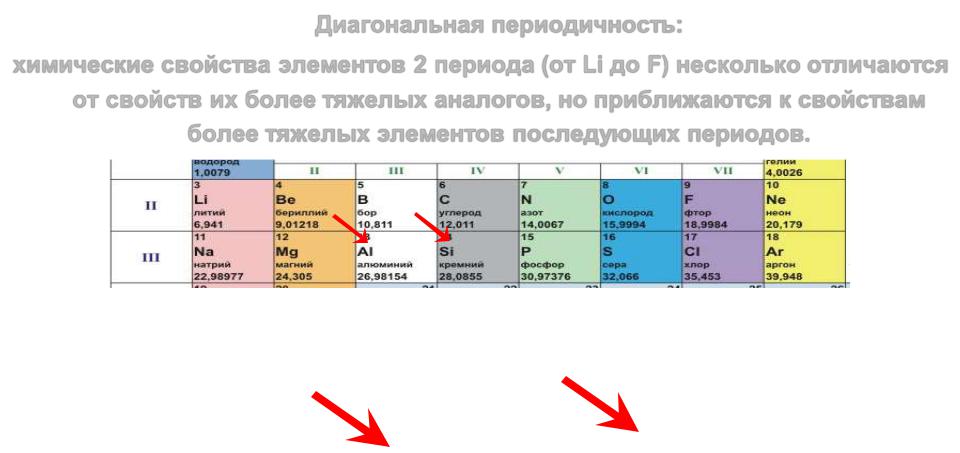

Диагональная периодичность

Диагональная периодичность:

химические свойства элементов 2 периода (от Li до F) несколько отличаются от свойств их более тяжелых аналогов, но приближаются к свойствам

более тяжелых элементов последующих периодов.

Be(OH)2 – |

B(OH)3 – слабая |

|

амфотерный |

кислота |

|

|

|

|

Mg(OH)2- – слабое |

Al(OH)3 – |

"Si(OH)4" - слабая |

основание |

амфотерный |

кислота |

|

|

|

Комплексные

соединения

УМК «ХИМИЯ»

Тема лекции: Комплексные

соединения

Лектор – Иванов М.Г.

Цель лекции:

изложение основных понятий химии

координационных соединений в рамках современной химической теории

Компетенции, формируемые у студента:

Умения:

прогнозировать на основе положения элементов в Периодической системе, а также современных представлений о строении атомов и химической связи, свойства, строение и поведение в растворах комплексных соединений p-, d –элементов.

СОДЕРЖАНИЕ

Основные понятия Классификация Номенклатура Изомерия

Геометрическая

Оптическая Связевые изомеры

Гидратные и ионизационные изомеры Конформационные изомеры

Лиганды Хелатные комплексы

Макроциклические Сэндвичевые комплексы Многоядерные комплексы

Строение комплексов Метод ВС

Теория кристаллического поля Расщепление d-орбиталей Сильное и слабое поле

Устойчивость комплексов Литература

Основные понятия |

содержание |

|

Комплексными (координационными) называют соединения стехиометрически достоверные, устойчивые в растворе и твердом состоянии , состоящие их центрального атома и координированных вокруг него лигандов.

Основные понятия:

Центральный атом

Лиганды

Координационное число

Внутрення и внешняя сфеда

Дентатаность

Классификация |

содержание |

|

А. Вернер (1866-1919)

Согласно теории Вернера – Миолати существует три типа классических комплексов:

Координационные ацидосоединения, во внутренней сфере которых содержатся только кислотные остатки;

Молекулярные координационные соединения, во внутренней сфере которых содержатся только лиганды в молекулярной форме;

Смешанные ацидо-молекулярные координационные соединения.

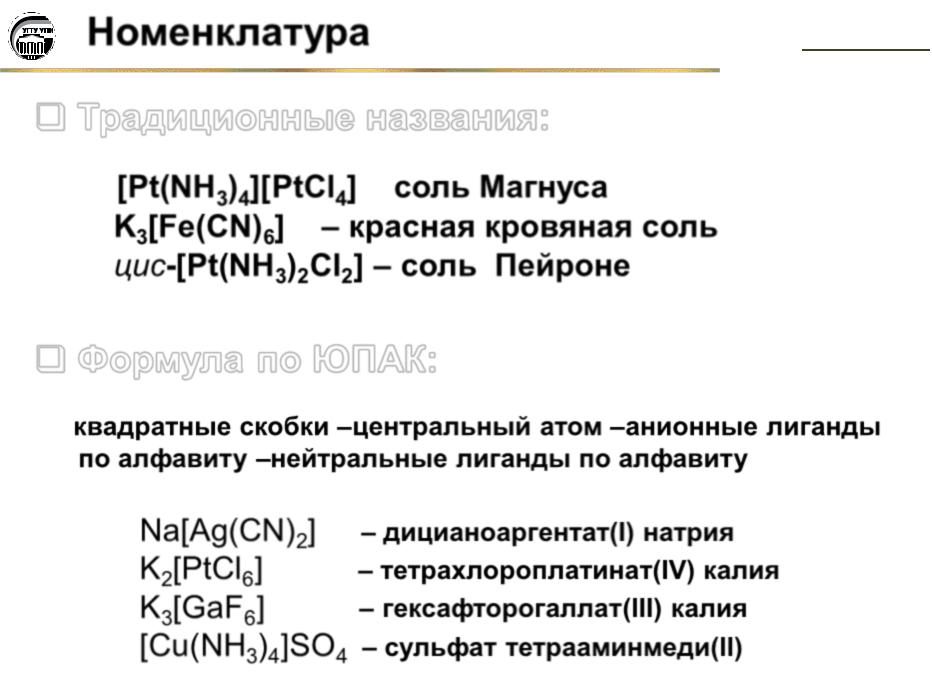

Номенклатура |

|

содержание |

|

|

|

Традиционные названия:

[Pt(NH3)4][PtCl4] – соль Магнуса

K3[Fe(CN)6] – красная кровяная соль

цис-[Pt(NH3)2Cl2] – соль Пейроне

Формула по ЮПАК:

квадратные скобки –центральный атом –анионные лиганды по алфавиту –нейтральные лиганды по алфавиту

Na[Ag(CN)2] – дицианоаргентат(I) натрия K2[PtCl6] – тетрахлороплатинат(IV) калия K3[GaF6] – гексафторогаллат(III) калия [Cu(NH3)4]SO4 – сульфат тетрааминмеди(II)

Изомерия |

содержание |

|

Пространственная: геометрическая

иоптическая

Ионизационная

Гидратная

Связевая

Спиновая

Конформационная

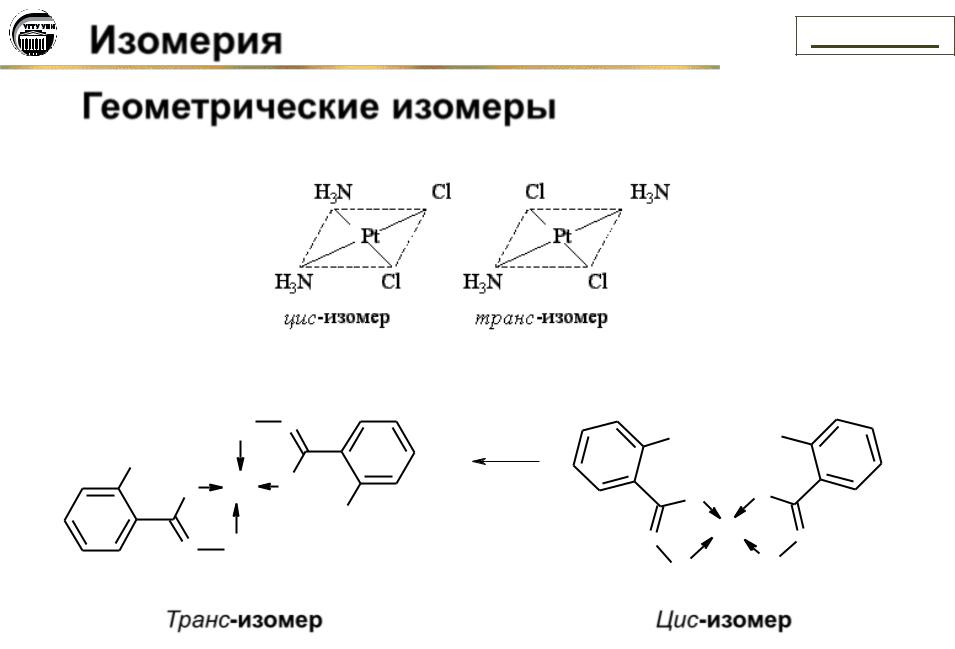

Изомерия |

содержание |

|

Геометрические изомеры

|

H N |

|

N |

|

|

|

|

|

2 |

|

äèî êñàí |

Cl |

|

Cl |

|

|

|

|

|

|

|||

Cl |

|

|

|

|

|

|

|

O |

Cu |

O |

O |

O |

|

||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

Cl |

|

|

||

|

|

|

|

|

Cu |

|

|

|

|

|

|

N |

|

N |

|

N |

NH |

|

|

|

|

||

2 |

|

|

|

H N |

|

||

|

|

|

NH |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Транс-изомер |

Цис-изомер |

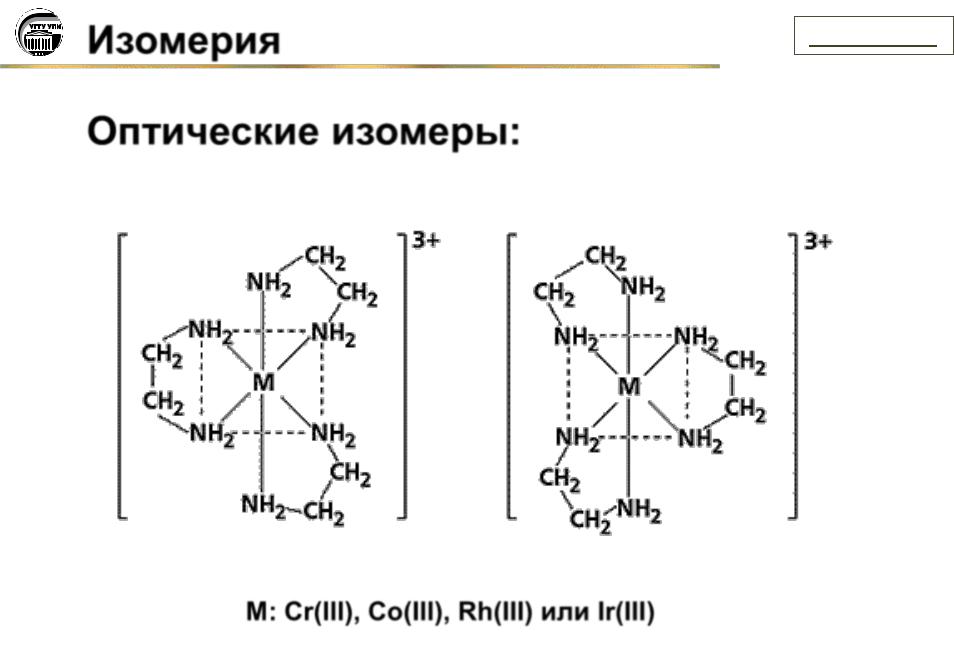

Изомерия |

содержание |

|

Оптические изомеры:

M: Cr(III), Co(III), Rh(III) или Ir(III)

Изомерия |

содержание |

|

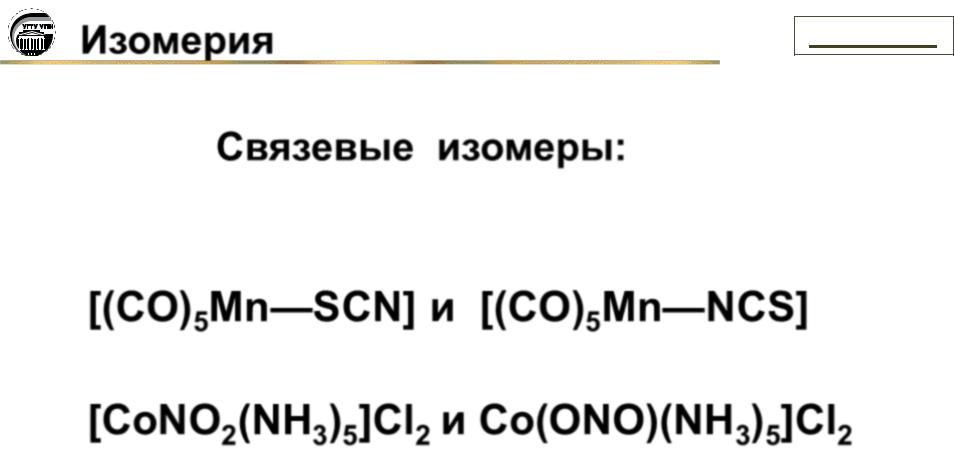

Связевые изомеры:

[(CO)5Mn—SCN] и [(CO)5Mn—NCS]

[CoNO2(NH3)5]Cl2 и Co(ONO)(NH3)5]Cl2

Изомерия |

содержание |

|

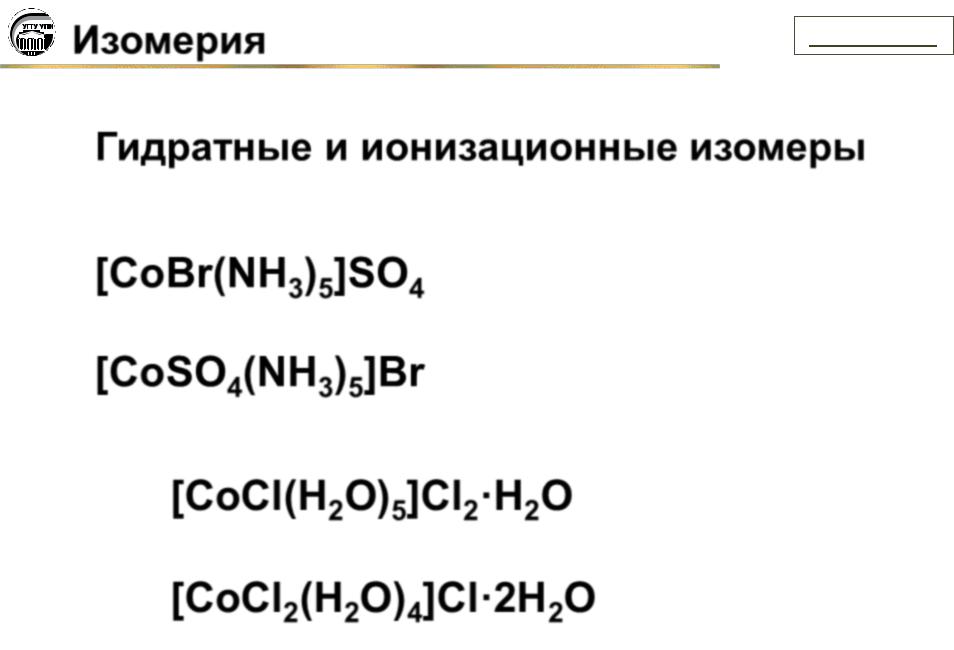

Гидратные и ионизационные изомеры

[CoBr(NH3)5]SO4 - фиолетовый

[CoSO4(NH3)5]Br - красно-фиолетовый

[CoCl(H2O)5]Cl2·H2O

[CoCl2(H2O)4]Cl·2H2O

Изомерия |

содержание |

|

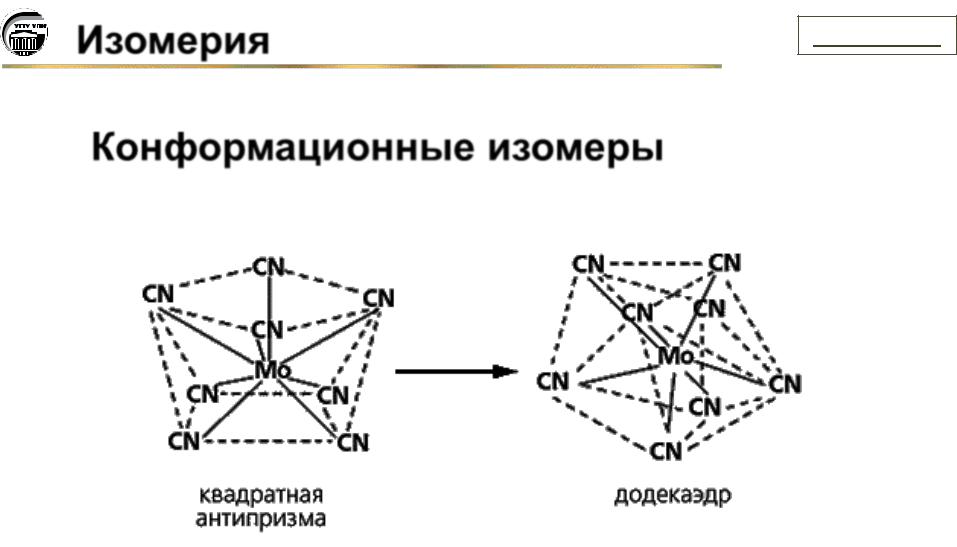

Конформационные изомеры

Лиганды |

содержание |

|

Типы:

нейтральные: H2O, NH3, CO, Н2N-CH2-CH2-NH2

анионы: Cl-, OH-, CN-, F-, оксалат-ион- С2O42-

Дентатность:

Монодентатные: H2O, NH3, CO, Cl-, OH-, CN-, F-

Полидентатные: Н2N-CH2-CH2-NH2, С2O42-

Лиганды

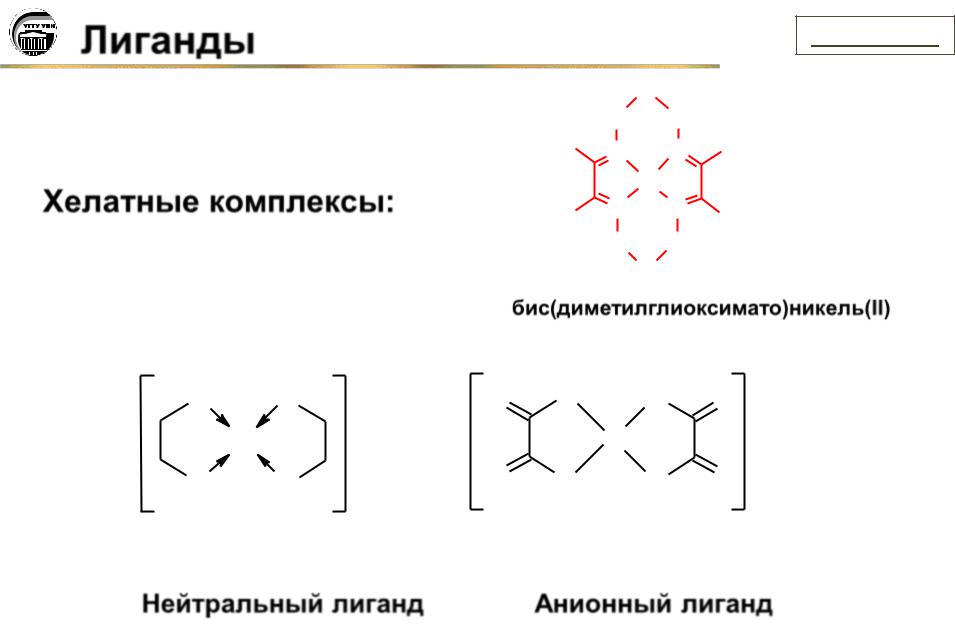

Хелатные комплексы:

H |

H |

|

|

2 |

2 |

2+ |

|

N |

N |

||

|

|||

|

Cu |

|

|

N |

N |

|

|

H |

H |

|

|

2 |

2 |

|

|

|

a |

|

Нейтральный лиганд

содержание

|

|

H |

|

|

|

O |

O |

|

|

H C |

N |

N |

CH3 |

|

3 |

||||

|

|

Ni |

|

|

H C |

N |

N |

CH |

|

|

|

3 |

||

3 |

O |

O |

|

|

|

|

|

||

|

|

H |

|

|

бис(диметилглиоксимато)никель(II)

O |

O |

O |

O |

2- |

|

|

Cu |

|

|

O |

O |

O |

O |

|

á

Анионный лиганд

Лиганды |

содержание |

|

NH |

H N |

NH |

2 |

(en) |

|

||||

3 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

H |

|

NH |

|

N |

N |

2 |

|

H N |

|

||

|

|

||

2 |

H |

|

|

|

|

|

|

(trien) |

|

|

|

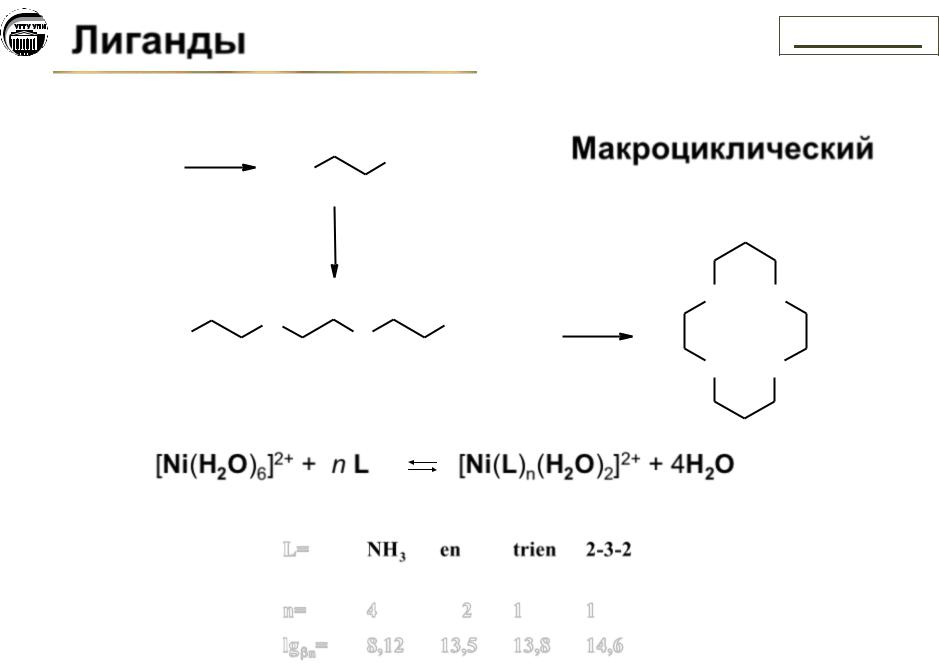

Макроциклический

2-3-2

NH |

HN |

NH |

HN |

[Ni(H O) ]2+ + n L |

[Ni(L) (H O) ]2+ |

+ 4H O |

|||||

2 6 |

|

|

|

n 2 |

2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L= |

NH3 |

en |

trien |

2-3-2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n= |

4 |

2 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

lg n= |

8,12 |

13,5 |

13,8 |

14,6 |

|

|

Лиганды

Макроциклические

O

O

O O

O O O O

O O

O O

O O

O O

12-краун-4 15-краун-5

содержание

O

O O

O O

O O

O

18-краун-6

Лиганды |

|

содержание |

|

|

|

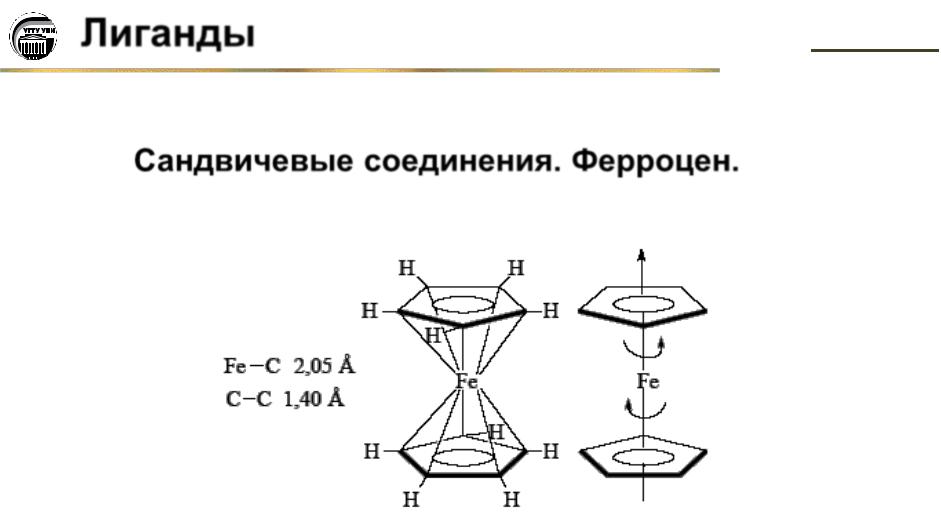

Сандвичевые соединения. Ферроцен.

Лиганды |

|

содержание |

|

|

|

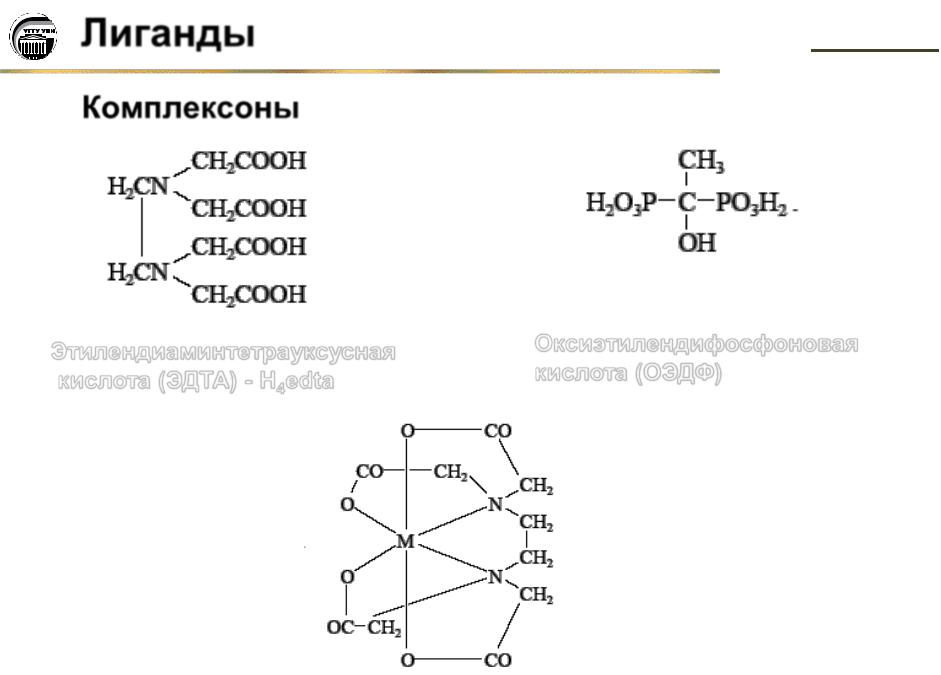

Комплексоны

Этилендиаминтетрауксусная |

Оксиэтилендифосфоновая |

|

кислота (ОЭДФ) |

||

кислота (ЭДТА) - H4edta |

||

|

Многоядерные комплексы |

|

содержание |

|

|

|

Многоядерный комплекс относят к кластерному типу, когда атомы комплексообразователя непосредственно связаны между собой: ион [Re2Cl8]2-

Многоядерные комплексы |

|

содержание |

|

|

|

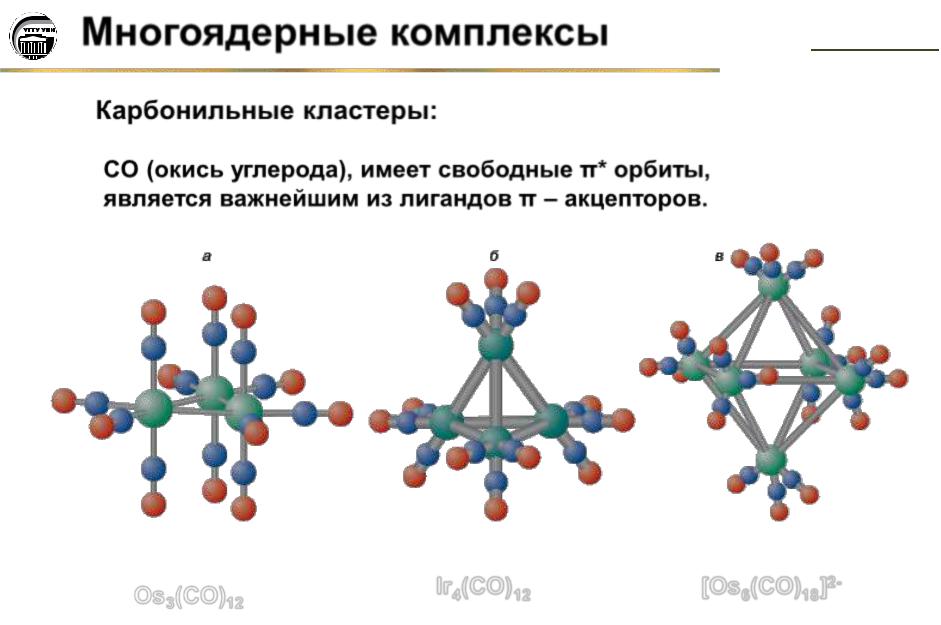

Карбонильные кластеры:

CO (окись углерода), имеет свободные π* орбиты, является важнейшим из лигандов π – акцепторов.

Os3(CO)12 |

Ir (CO) |

|

[Os (CO) |

|

]2- |

4 |

12 |

6 |

18 |

|

|

|

|

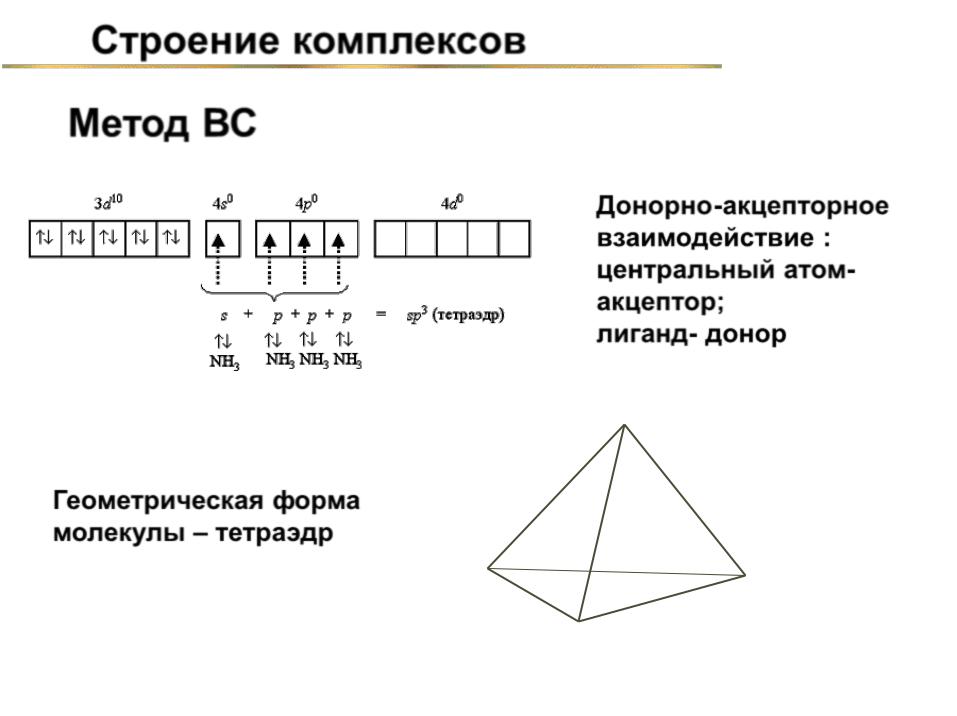

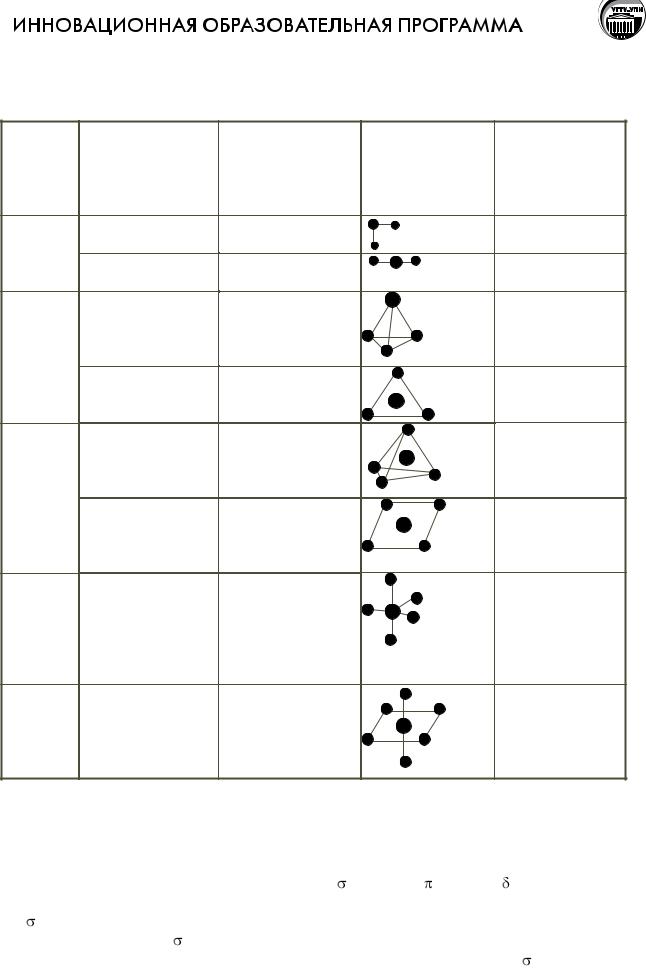

Строение комплексов

Метод ВС

Геометрическая форма молекулы – тетраэдр

NH3

содержание

Донорно-акцепторное взаимодействие : центральный атомакцептор; лиганддонор

NH3

Zn

NH3

NH3

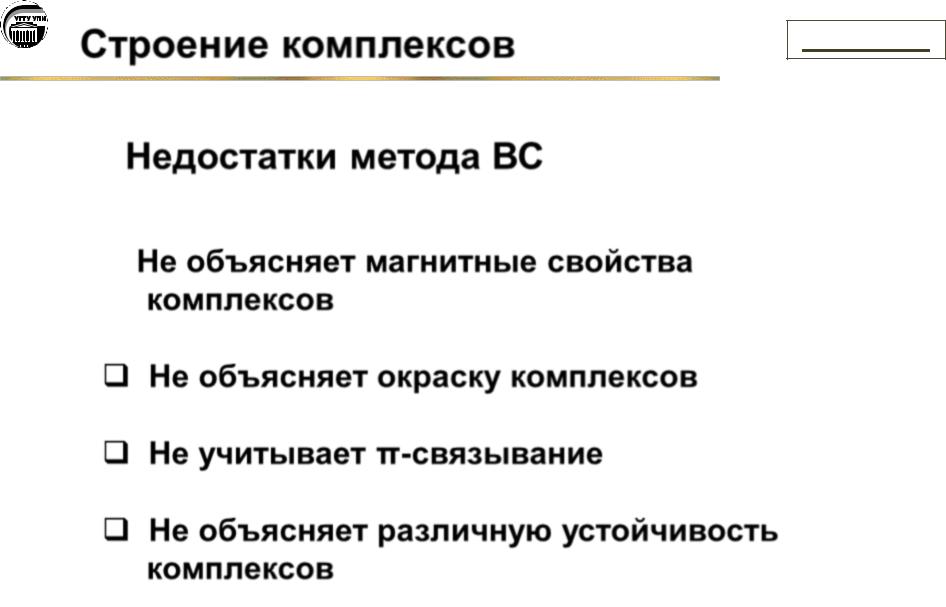

Строение комплексов |

содержание |

|

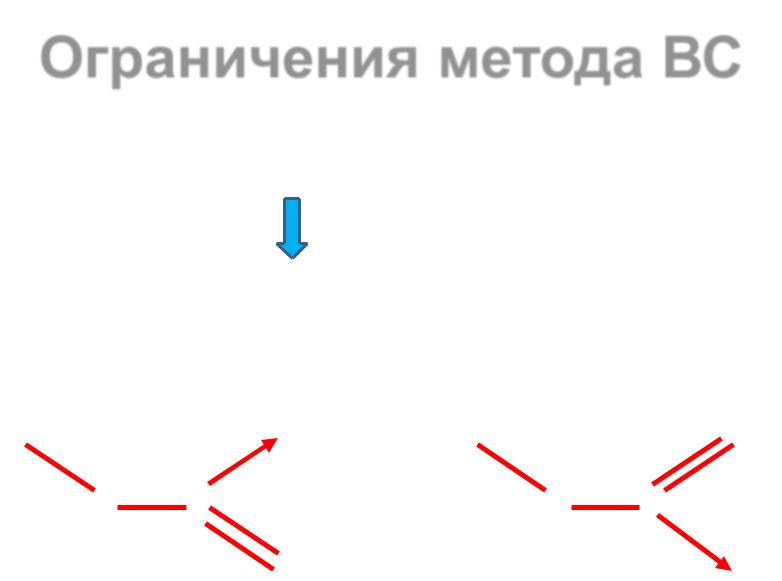

Недостатки метода ВС

Не объясняет магнитные свойства комплексов

Не объясняет окраску комплексов

Не учитывает π-связывание

Не объясняет различную устойчивость комплексов

Строение комплексов |

|

содержание |

|

|

|

Теория кристаллического поля

Химическая связь комплексообразователь – лиганд считается электростатической

Лиганды располагаются вокруг комплексообразователя в вершинах правильных многогранников (полиэдров) в виде точечных зарядов.

Взаимодействие центрального атома с лигандами рассматривается с учетом всех особенностей d- орбиталей центрального атома и распределения электронов на них.

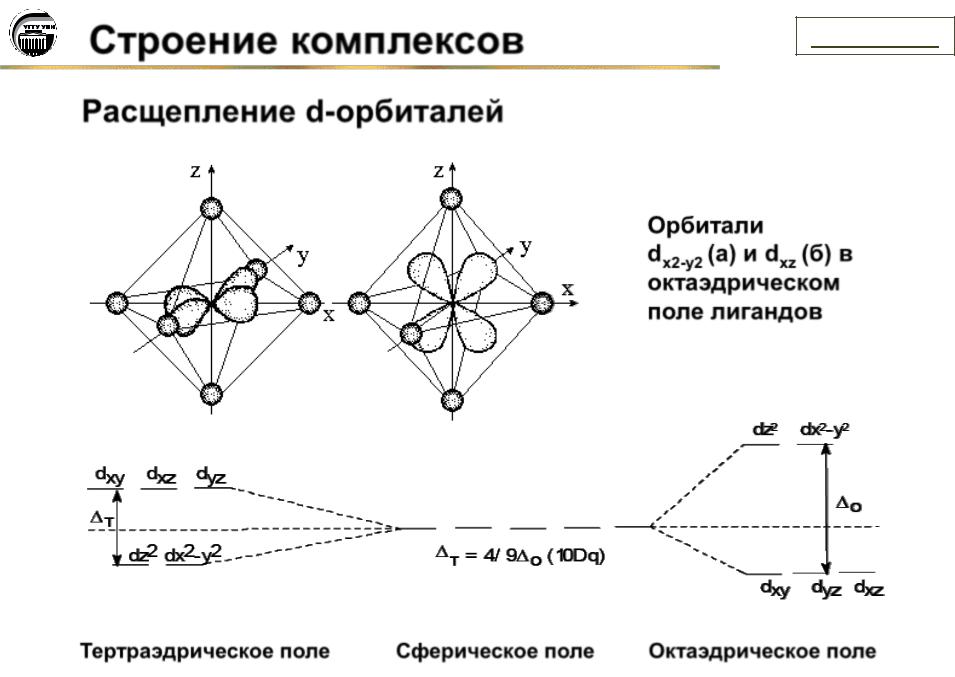

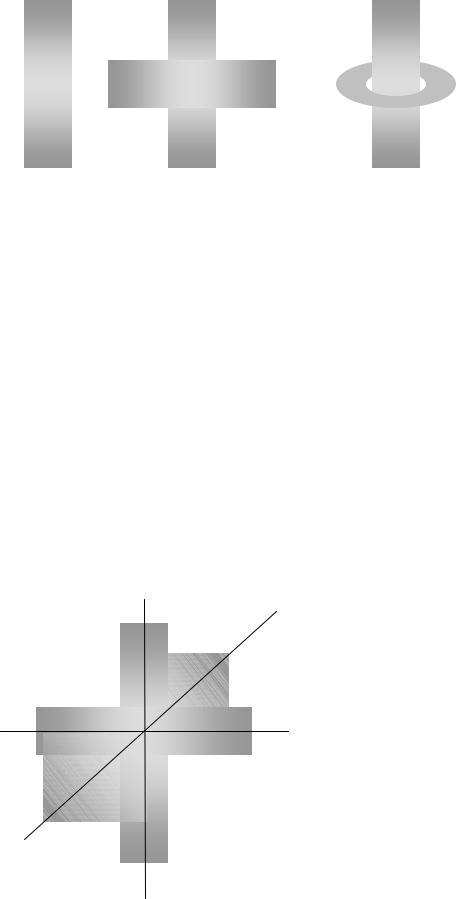

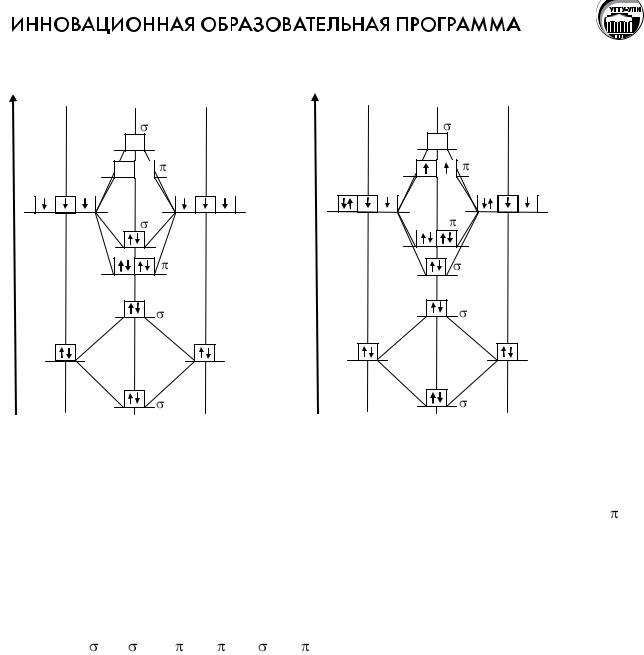

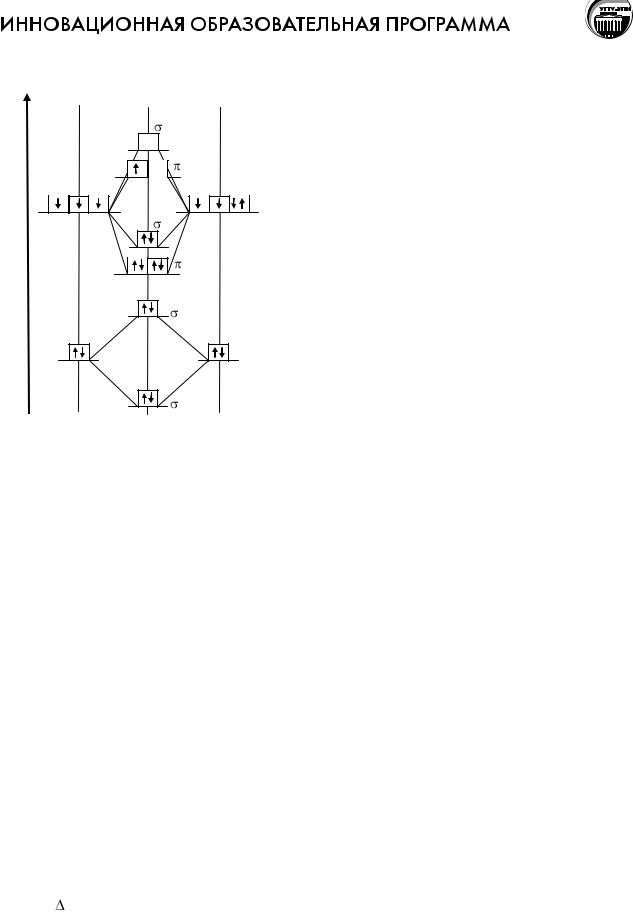

Строение комплексов

Расщепление d-орбиталей

содержание

Орбитали

dх2-у2 (а) и dxz (б) в

октаэдрическом поле лигандов

(а) |

(б) |

Тертраэдрическое поле |

Сферическое поле |

Октаэдрическое поле |

Строение комплексов |

|

содержание |

|

|

|

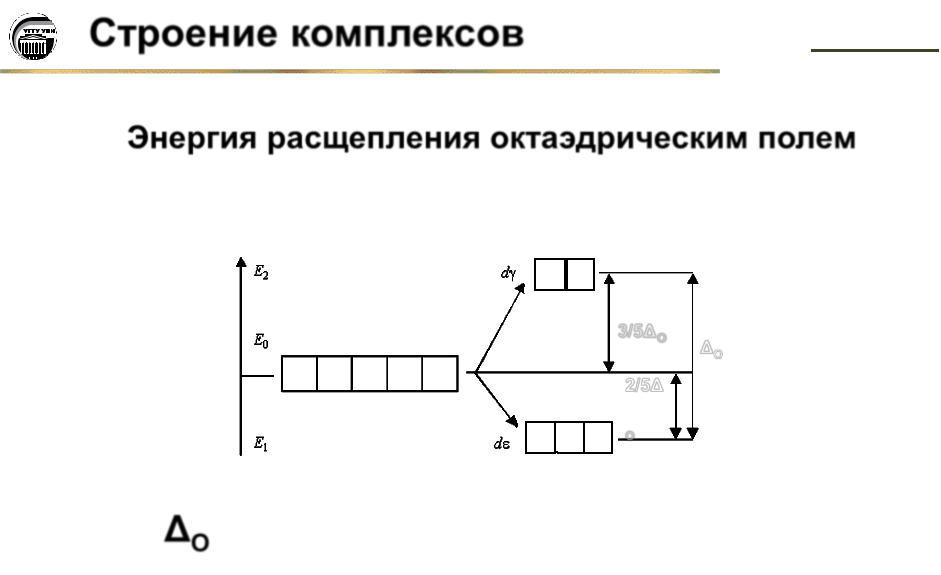

Энергия расщепления октаэдрическим полем

3/5ΔO

O

2/5Δ

O

O – энергия расщепления октаэдрическим полем

Строение комплексов |

содержание |

|

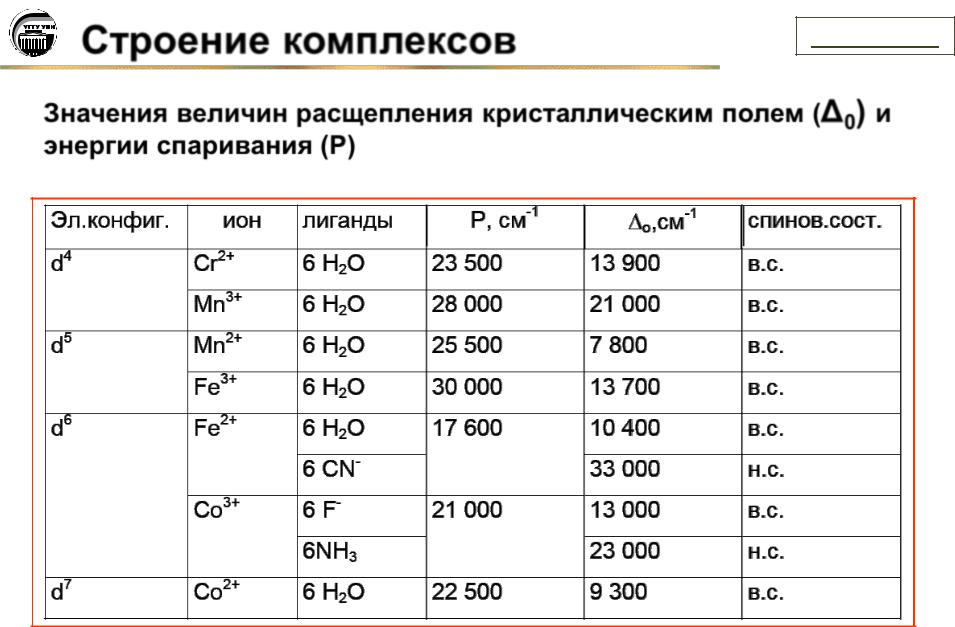

Значения величин расщепления кристаллическим полем ( 0) и энергии спаривания (P)

Строение комплексов |

содержание |

|

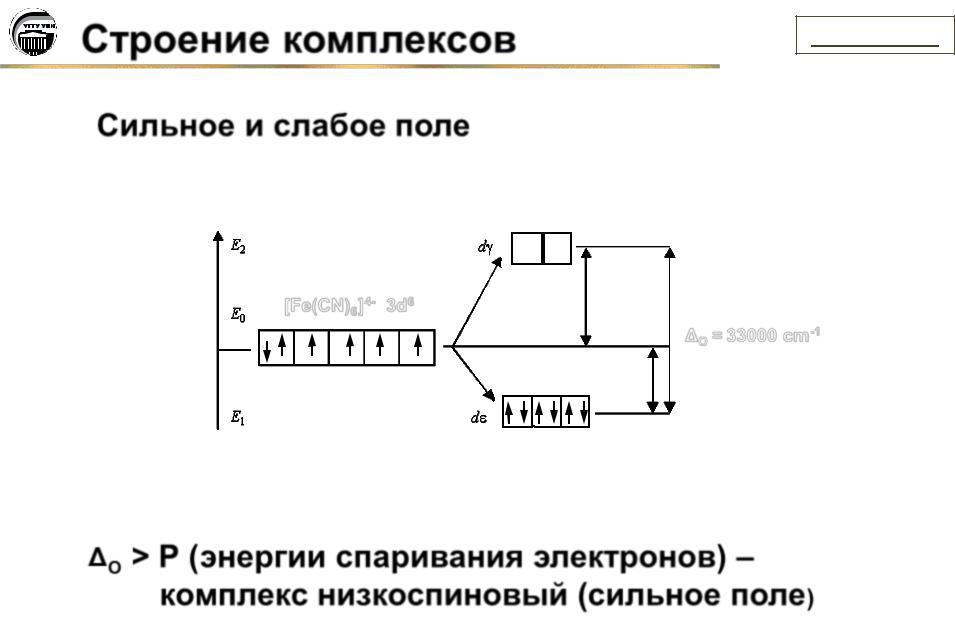

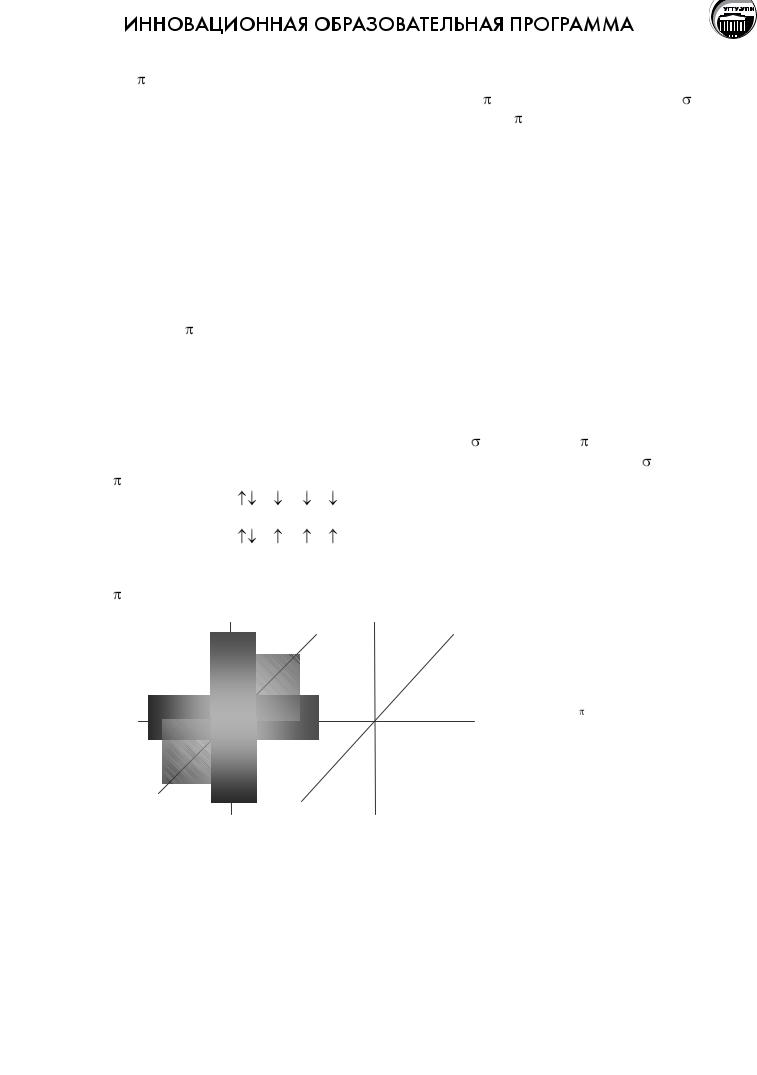

Сильное и слабое поле

[Fe(CN)6]4- 3d6

O = 33000 cm-1

O > P (энергии спаривания электронов) – комплекс низкоспиновый (сильное поле)

Строение комплексов |

содержание |

|

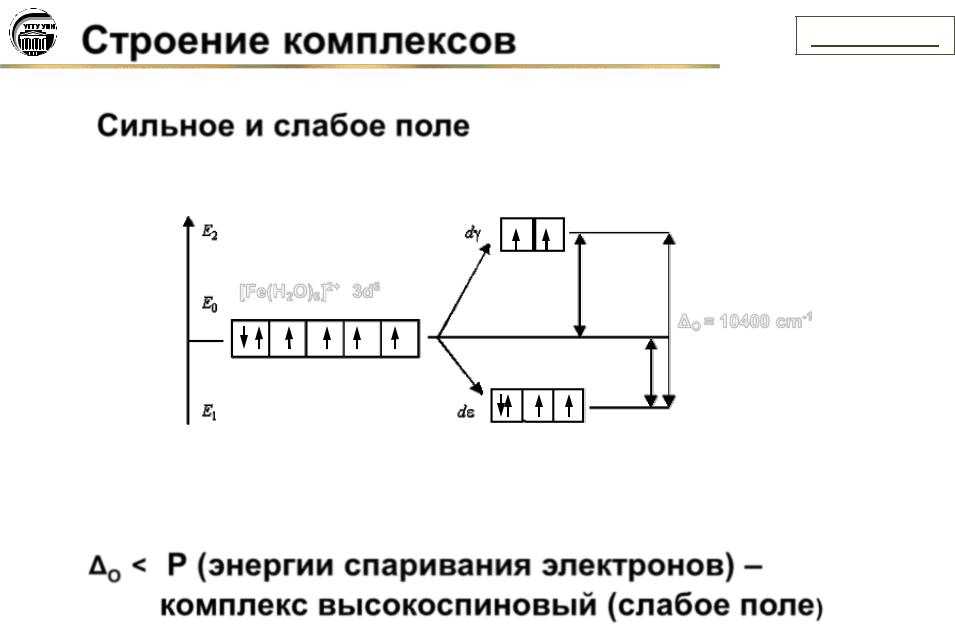

Сильное и слабое поле

[Fe(H2O)6]2+ 3d6

O = 10400 cm-1

O < P (энергии спаривания электронов) –

комплекс высокоспиновый (слабое поле)

Магнитные свойства |

содержание |

|

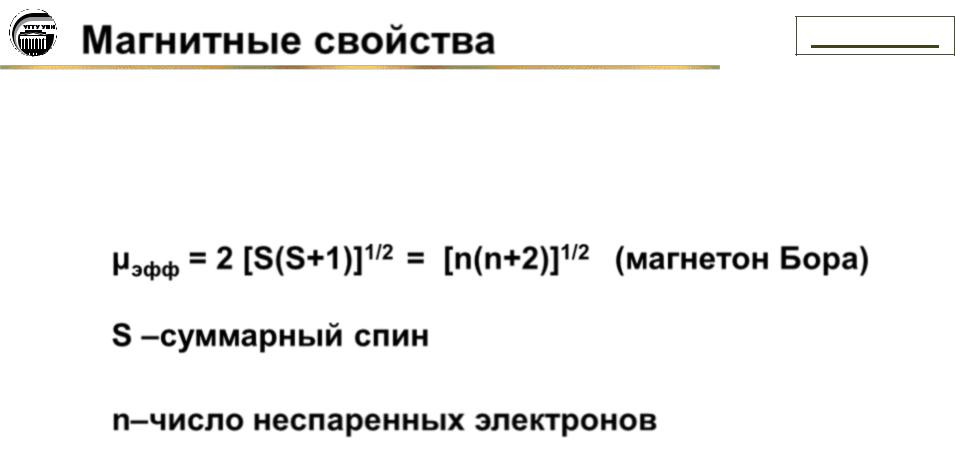

μэфф = 2 [S(S+1)]1/2 = [n(n+2)]1/2 (магнетон Бора)

S –суммарный спин

n–число неспаренных электронов

содержание

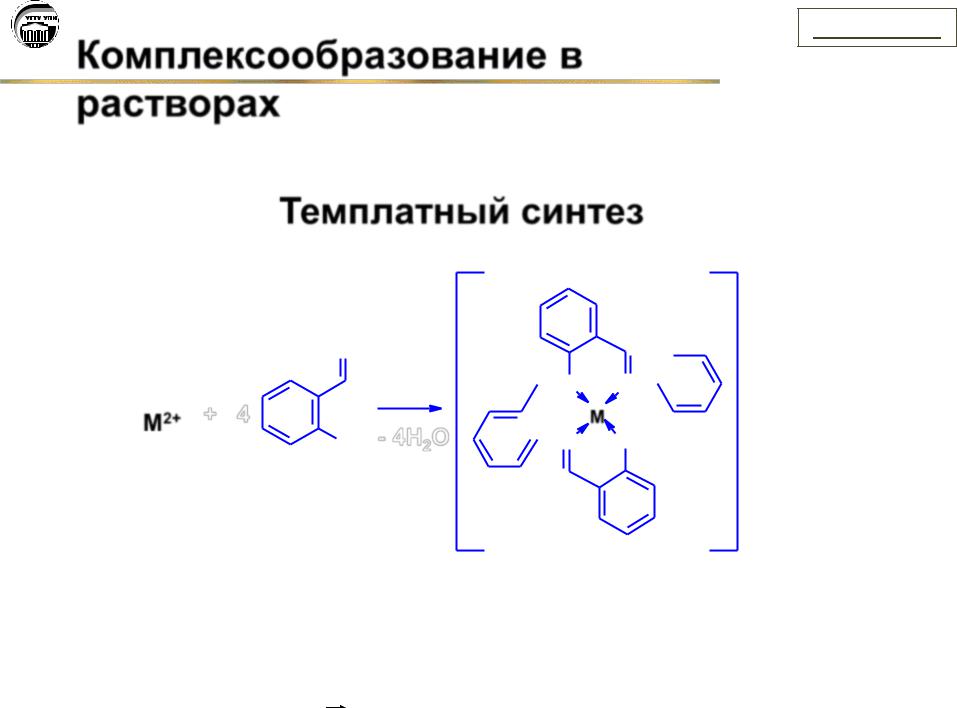

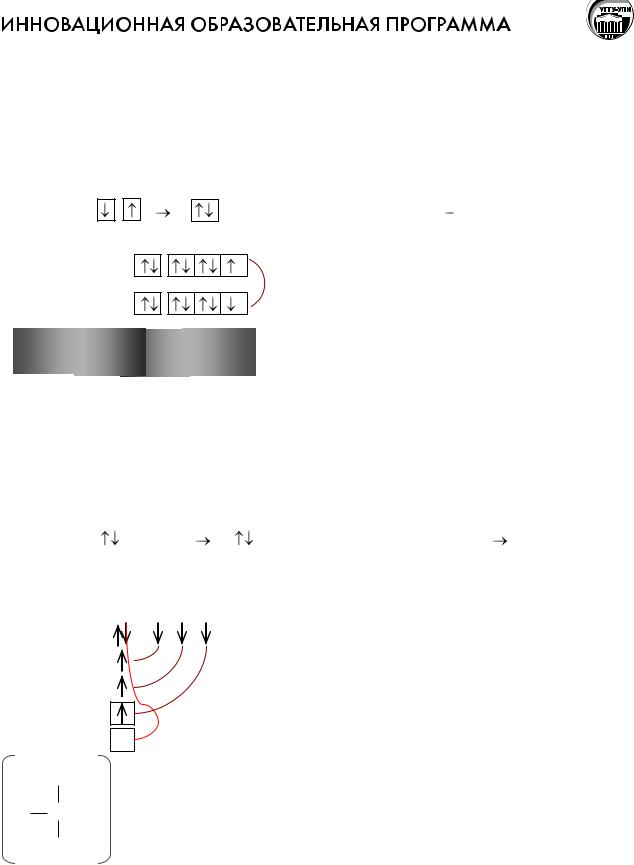

Комплексообразование в

растворах

Темплатный синтез

O

M2+ + 4

NH |

2 |

|

- 4H2O

N

N  N

N

M

2+

N

N

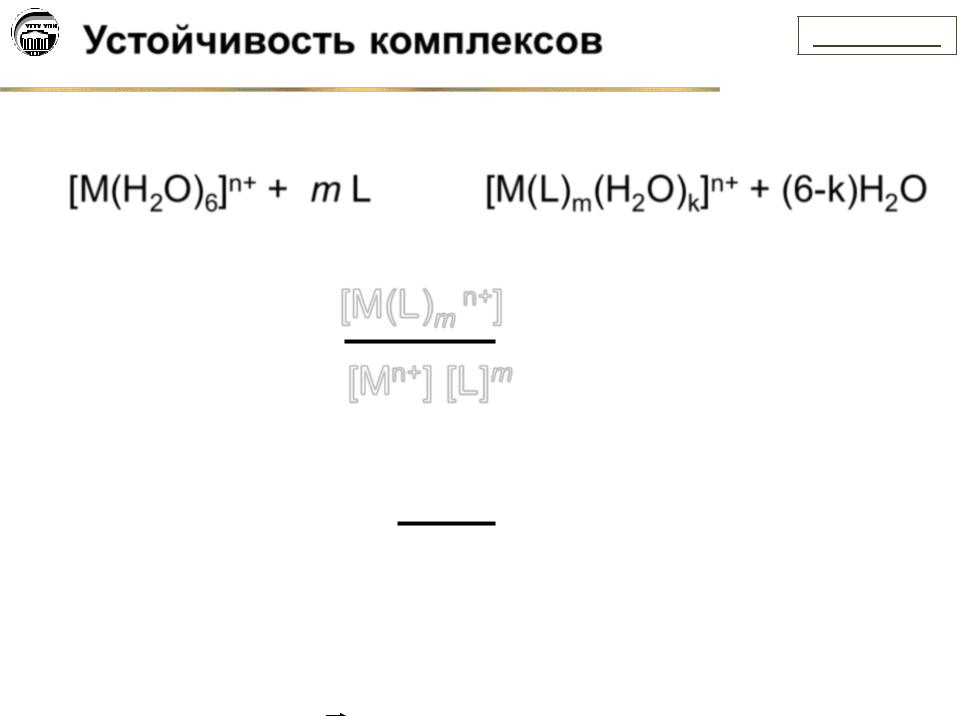

Устойчивость комплексов |

содержание |

|

[М(H2O)6]n+ + m L  [M(L)m(H2O)k]n+ + (6-k)H2O

[M(L)m(H2O)k]n+ + (6-k)H2O

[M(L)m n+]

Куст =

[Mn+] [L]m

1

Кнест =

Куст

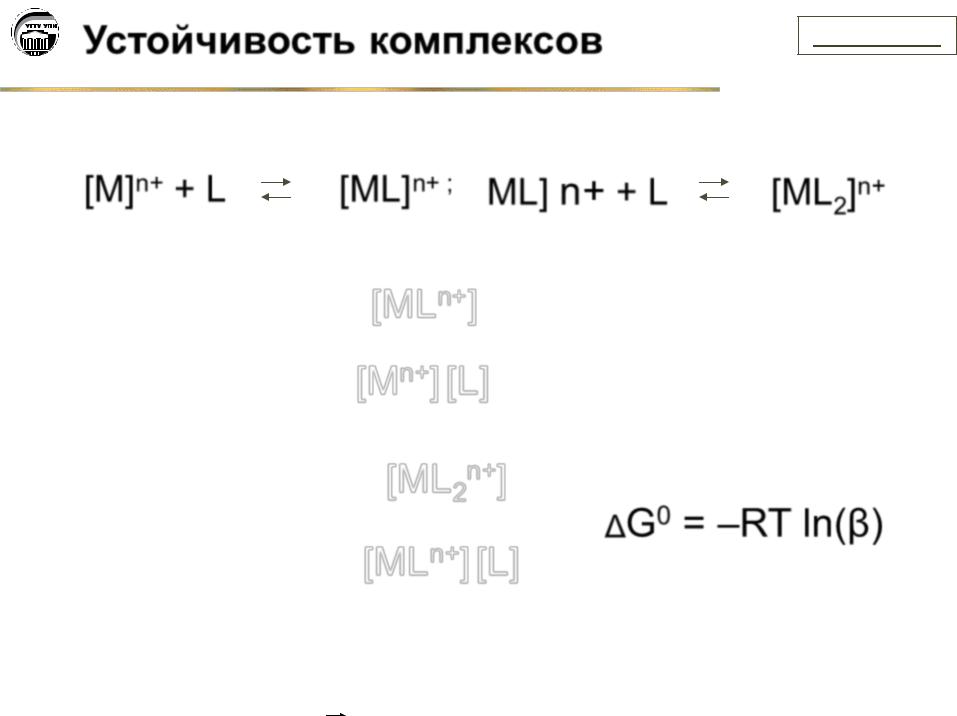

Устойчивость комплексов |

содержание |

|

[М]n+ + L |

[ML]n+ ; [МL] n+ + L |

[ML2]n+ |

|

[MLn+] |

|

К1 = |

|

= К1К2…Km |

|

||

|

||

|

[Mn+] [L] |

|

|

|

[ML2n+] |

|

К2 = |

|

|

G0 = –RT ln(β) |

|

|

||

|

|

||

|

[MLn+] [L] |

||

Разрушение комплексов |

содержание |

|

[Cu(NH3)4]2+  4NH3 + Cu2++ S2–

4NH3 + Cu2++ S2–  CuS↓ + 4NH3

CuS↓ + 4NH3

β [Cu(NH ) |

]2+ = 2∙10-13 |

ПР = 6∙10–36 |

3 4 |

|

CuS |

При добавлении S2-

[Сu(NH3)4]2+ Cu2+ + 4NH3 + 4H+

Cu2+ + 4NH3 + 4H+  4NH4+ + Cu2+

4NH4+ + Cu2+

β [Cu(NH ) |

]2+ = 2∙10-13 |

β [NH ]+ = 6∙10-10 |

|

3 |

4 |

|

4 |

При избытке Н+

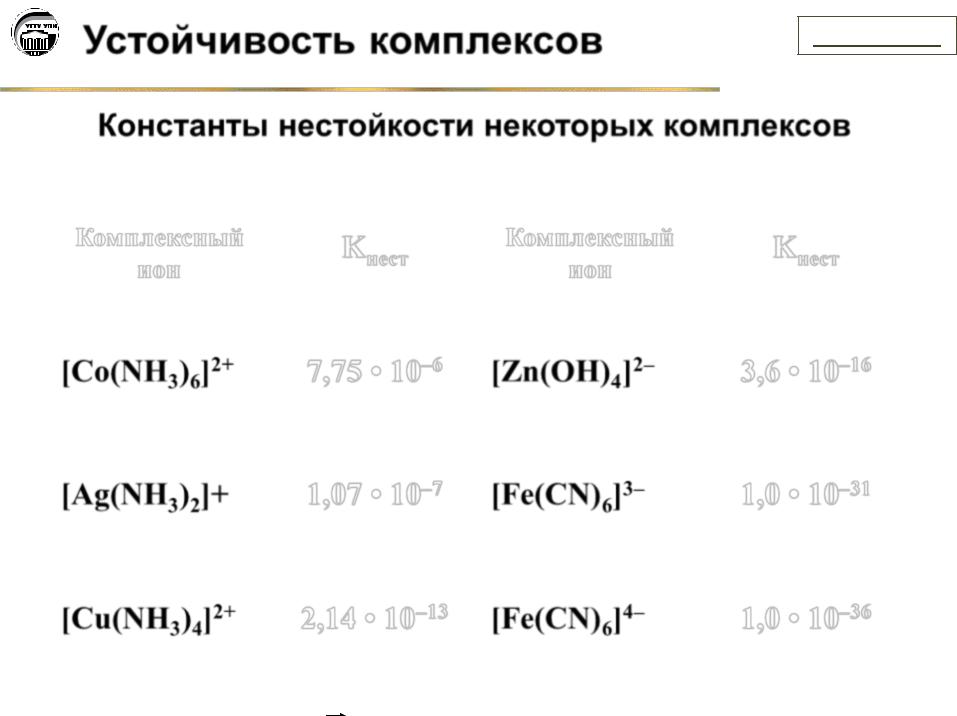

Устойчивость комплексов |

содержание |

|

Константы нестойкости некоторых комплексов

Комплексный |

Kнест |

Комплексный |

Kнест |

||||

ион |

|

ион |

|

||||

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

||

[Co(NH |

) ]2+ |

7,75 • 10–6 |

[Zn(OH) |

]2– |

3,6 • 10–16 |

||

3 |

|

|

6 |

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

[Ag(NH |

) ]+ |

1,07 • 10–7 |

[Fe(CN) ]3– |

1,0 • 10–31 |

|||

3 |

|

|

2 |

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

[Cu(NH |

) ]2+ |

2,14 • 10–13 |

[Fe(CN) ]4– |

1,0 • 10–36 |

|||

3 |

|

4 |

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

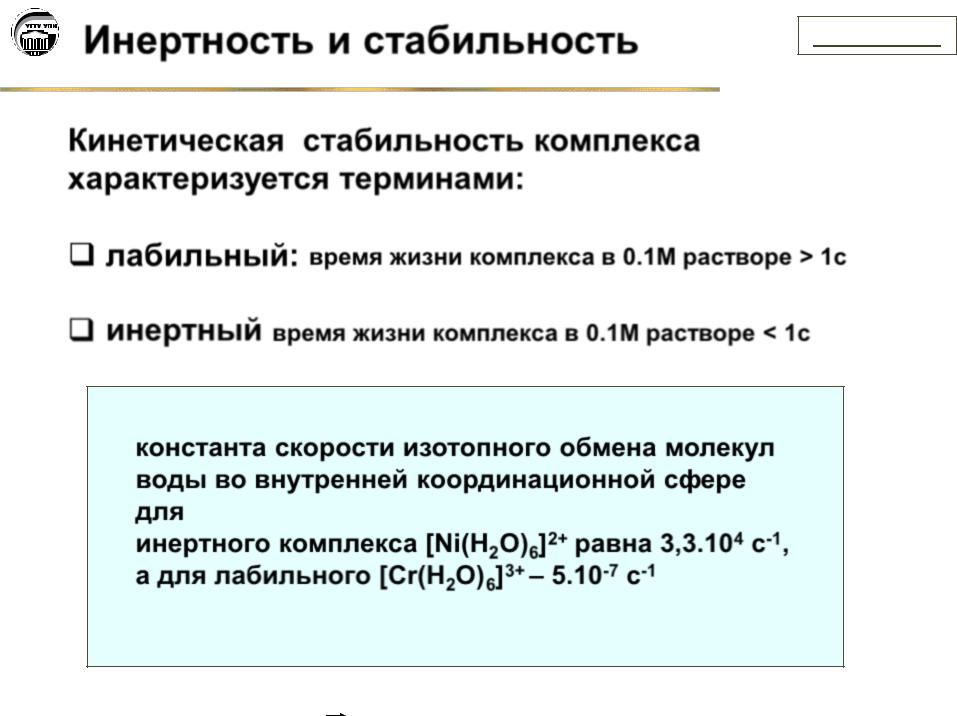

Инертность и стабильность |

содержание |

|

Кинетическая стабильность комплекса характеризуется терминами:

лабильный: время жизни комплекса в 0.1М растворе > 1с

инертный время жизни комплекса в 0.1М растворе < 1с

константа скорости изотопного обмена молекул воды во внутренней координационной сфере для

инертного комплекса [Ni(H2O)6]2+ равна 3,3.104 с-1, а для лабильного [Сr(Н2О)6]3+ – 5.10-7 с-1.

Выводы и заключения |

содержание |

|

|

|

Химия комплексных соединений важнейшей является частью неорганической химии.

Знание о природе взаимодействия атомов металла и лигандов в комплексе, позволяет представить механизм образования, строение и реакционную способность комплексных соединений.

Список литературы |

содержание |

|

Кукушкин Ю.Н. Химия координационных соединений. М.: Высшая школа, 1985.

Гринберг А.А. Введение в химию комплексных соединений. М.; Л.: Химия, 1966.

Вернер А. Новые воззрения в области неорганической химии. Л.: ОНТИ, 1936.

Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия. М.: Мир, 1969.

Дятлова Н.М., Темкина В.Я., Попов К.И. Комплексоны и комплексонаты металлов. М.: Химия, 1988.

О.В. Михайлов. Многоликая изомерия координационных соединений //Природа, 2002, №5.

О.В. Михайлов. Что такое темплатный синтез// Соросвский образовательный журнал, 1999, № 10.

СОДЕРЖАНИЕ |

|

|

Введение |

2 |

|

Строение атома |

3 |

|

Модель атома Бора |

4 |

|

Квантово-механическая модель атома. |

6 |

|

Квантовые числа |

8 |

|

Главное квантовое число. |

8 |

|

Орбитальное квантовое число |

8 |

|

Магнитное квантовое число |

9 |

|

Спиновое квантовое число |

11 |

|

Строение многоэлектронных атомов |

11 |

|

1. |

Принцип минимума энергии. |

11 |

2. |

Принцип Паули. |

12 |

3. |

Правило Гунда. |

12 |

Электронные формулы атомов и Периодическая система элементов (ПСЭ) 12

Большие периоды |

13 |

Изменение свойств элементов в свете Периодического закона |

16 |

Изменение атомных радиусов. |

16 |

Энергия ионизации |

16 |

Энергия сродства к электрону |

17 |

Электроотрицательность. |

18 |

Изменение химических свойств. |

18 |

Изменение химических свойств по группе |

19 |

Изменение химических свойств по периодам |

19 |

Список литературы |

20 |

Введение

Одной из важнейших химических теорий является атомная теория. В 1805 г. английский химик и физик Дж. Дальтон представил доказательства в поддержку гипотезы о том, что вещества состоят из маленьких частиц материи. Он назвал эти частицы атомами (atomos (греч.) – неделимый). Атомы представляют собой такие частицы, которые сохраняются при химических взаимодействиях. Эта гипотеза дала простое объяснение количественному соотношению веществ, участвующих в химических реакциях. Атомы являются структурными единицами всех твердых веществ, жидкостей и газов. В настоящее время имеются многочисленные доказательства существования атомов. Но если на начальных этапах разработки атомной теории аргументация основывалась на химических фактах, то, начиная с прошлого столетия, методы физики позволили получить множество непосредственных доказательств существования атомов и информацию об их свойствах.

Атом – наименьшая частица химического элемента, способная к самостоятельному существованию и являющаяся носителем его свойств.

Атом – система взаимодействующих элементарных частиц, состоящая из ядра, образованного протонами и нейтронами, и электронов. В ядре сосредоточена основная масса атома.

Название частицы |

масса, кг |

масса, а.е.м. |

заряд, усл.ед |

заряд, Кл |

|

|

|

|

|

Протон |

1,6726·10-27 |

1,00728 |

+1 |

1,6·10-19 |

|

|

|

|

|

Нейтрон |

1,6749·10-27 |

1,00867 |

0 |

0 |

|

|

|

|

|

Электрон |

9,109·10-31 |

5,468·10-4 |

-1 |

-1,6·10-19 |

|

|

|

|

|

А.е.м. – атомная единица массы – 1/12 часть массы наиболее распространенного естественного стабильного изотопа углерода 12С.

Химический элемент – совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра.

ZA Э А – массовое число

Z – заряд ядра атома (число протонов в ядре),

соответствует порядковому номеру элемента в периодической системе

А = Z – N, где N – число нейтронов.

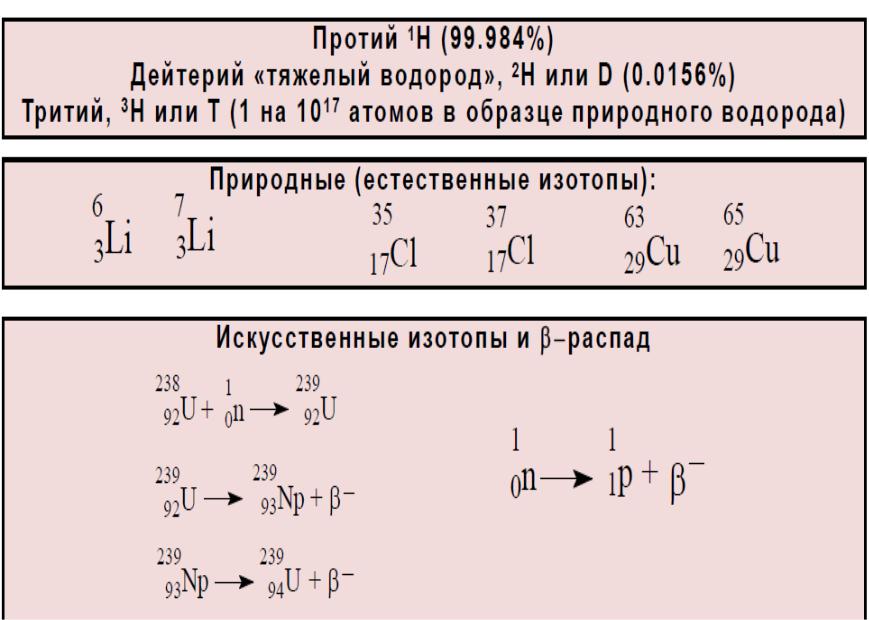

Изотопы – атомы с одинаковым зарядом ядра, но разным массовым числом (разное число нейтронов). В химическом отношении изотопы являются неразличимыми атомами. Например, 1735Cl, 1736Cl, 1737Cl .

Изобары – атомы с одинаковым массовым числом, но разным зарядом.

Например, 1840 Ar, 1940 K , 2040Ca .

Строение атома

Долгое время считалось, что атом это неделимая частица, но открытия конца XIX в – начала ХХ в, показали сложную структуру атомов.

Доказательством сложной структуры атомов послужило открытие явления радиоактивности. В 1896 г. Беккерель обнаружил радиоактивность урана, а в 1898 г. П. и М. Кюри определили, что такими же свойствами обладают радий и полоний. Атомы радиоактивных элементов неустойчивы и постепенно разрушаются, образуя новые атомы, новые химические элементы, отличные по своим свойствам от материнских элементов.

Вэто же время в 1897 г. Дж. Дж. Томсон в результате проведенных опытов по изучению прохождения электричества через газы пришел к выводу о существовании электрона и определил некоторые его свойства. Было установлено, что электроны могут быть выделены из атомов любого элемента, при этом отношение заряда электрона к его массе было одним и тем же. Это доказывало, что природа электрона одна и та же не зависимо от природы вещества, то есть электрон является структурной единицей атома любого химического элемента. Электрон является заряженной частицей, заряду электрона было приписано отрицательное значение, а атом не обладает электрическим зарядом, он электронейтрален. Следовательно, в атомах кроме электронов должны содержаться и положительно заряженные частицы. Таким образом, возник вопрос о строении атома, о его внутренней структуре.

В1903 г. Дж. Дж. Томсон предложил модель, согласно которой атом состоит из положительного заряда, равномерно распределенного по всему объему атома и электронов, колеблющихся внутри этого заряда.

Опыты Резерфорда по рассеянию -частиц тонкими металлическими пластинками позволили сделать выводы, что в очень малом объеме атома сконцентрирован положительный заряд. И в 1911 г. Резерфорд предложил планетарную модель атома, согласно которой электроны в атоме вращаются вокруг положительного ядра, в котором сосредоточена основная часть массы атома, и центробежная сила в точности уравновешивается кулоновским притяжением. Уже из опытов Резерфорда следовало, что заряд ядра численно равен порядковому номеру элемента в периодической системе.

Согласно такой модели атом должен был бы поглощать или излучать энергию любыми порциями, при этом изменялся бы только радиус орбиты электрона. Это противоречило экспериментальным данным известным к тому времени и реальным свойствам атома.

1.Из электродинамики известно, что вращающийся вокруг некоторого центра заряд является источником электромагнитных колебаний, поэтому электрон, излучая, должен был непрерывно терять энергию и в итоге упасть на ядро, в результате атом прекратит свое существование.

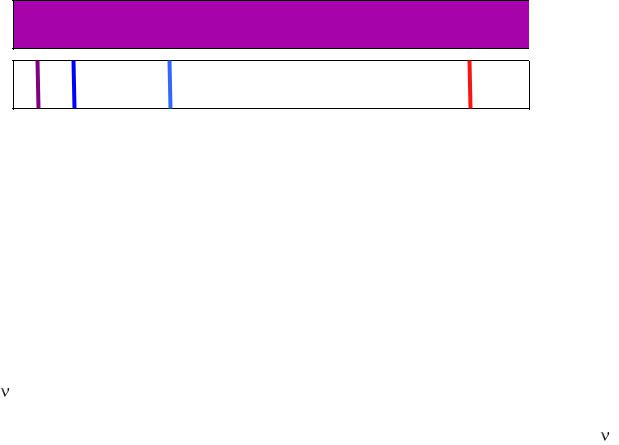

2.Наличие атомов водорода образующихся при электрическом разряде в газообразном водороде можно установить по испускаемому ими свету. В отличие от излучения нагретого источника свечение электрического разряда приводит к появлению только определенных цветов в виде линейчатого спектра (рис. 1). Это

означает, что атом водорода может излучать лишь некоторые определенные количества энергии.

а

б

Рис. 1. Видимая область спектра (а) и линейчатый спектр атома водорода в видимой области (б).

Модель атома Бора

В 1900 г. М. Планк для объяснения особенностей распределения энергии в спектрах нагретых тел предложил теорию, основанную на предположении, что энергия не излучается атомами непрерывно, а испускается отдельными мельчайшими неделимыми порциями – квантами, величина которых зависит от частоты излучаемого света:

E=h

где Е – энергия кванта

– частота колебаний h – постоянная Планка.

Таким образом, энергия тела может меняться на величины, кратные h , подобно тому, как электрический заряд может меняться лишь на величину, кратную заряду электрона.

В 1913 г. Нильс Бор попытался обосновать планетарную модель атома, предложенную Резерфордом, с учетом квантовой природы излучения. Он рассматривал электрон как частицу с определенной массой и определенным зарядом, которая движется вокруг ядра по определенным траекториям и взаимодействует с ядром по законам классической электродинамики.

Бор выдвинул следующие постулаты (бездоказательные утверждения):

1.Электрон может вращаться вокруг ядра не по любым орбитам, а только по некоторым круговым орбитам. Эти орбиты получили название стационарных. Двигаясь по стационарной орбите, электрон не излучает электромагнитной энергии.

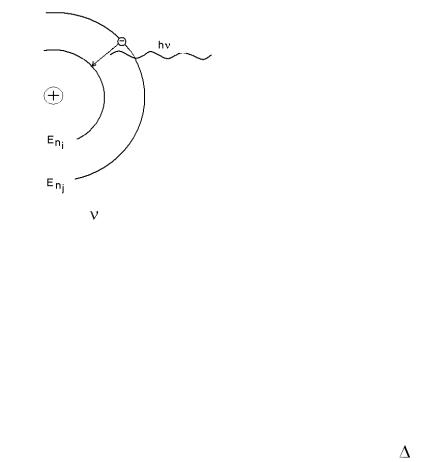

2.Излучение происходит при скачкообразном переходе электрона с одной стационарной орбиты на другую. При этом испускается или поглощается квант электромагнитного излучения, энергия которого равна разности энергий атома в конечном и исходном состояниях.

Enj – Eni = h

Достоинства модели атома по Бору

1.Бор вычислил уровни энергии электрона в атоме водорода.

En = -13,6/n2, где n – номер орбиты. Энергия электрона возрастает по мере удаленности орбиты от ядра. Отрицательный знак энергии означает устойчивость системы, которая тем более устойчива, чем ниже ее энергия.

2.Бор вычислил радиусы «дозволенных орбит».

r1 = 0,529 Å, 1 Å (1 ангстрем) = 10-10 м. rn = 0,529n2.

3. Рассчитанные частоты из соотношения E = h совпали с данными полученными из атомных спектров атома водорода и некоторых других частиц с одним электроном, например, Не+.

совпали с данными полученными из атомных спектров атома водорода и некоторых других частиц с одним электроном, например, Не+.

Недостатки модели атома по Бору

1.Модель не может объяснить, почему происходит квантование и почему электрон на орбите не излучает энергию, как того требует электродинамика. Оба эти свойства были постулированы.

2.Теоретические и экспериментальные данные совпадали для частиц, содержащих один электрон, но теория не могла объяснить спектральные характеристики многоэлектронных атомов, даже для самого простого случая – атома Не.

3.Теорию оказалось невозможным применить для объяснения химической связи.

На основе общепринятого сейчас квантовомеханического описания атома можно сказать, что данная теория имела внутренние противоречия – она ни последовательно классическая, ни квантовая. Несмотря на это теория Бора открыла дорогу квантовой механике, хотя впоследствии почти все детали данной модели были опровергнуты.

Квантово-механическая модель атома.

Воснове квантово-механической теории лежат следующие положения:

1.Энергия в микромире поглощается или излучается дискретно в виде квантов. Как уже упоминалось выше, данное представление о квантах было введено М. Планком.

2.Все микрочастицы имеют двойственный характер. В 1924 г. Луи де Бройль предположил, что электрон подобно фотону можно рассматривать и как частицу и как волну. Движение любой материальной частицы можно

рассматривать как волновой процесс, при этом справедливо соотношение = h/mv, где m и v – масса и скорость частицы. Эти волны получили название волн де Бройля. Предположение де Бройля в дальнейшем подтвердилось опытами по дифракции и интерференции электронов на кристаллах металлов.

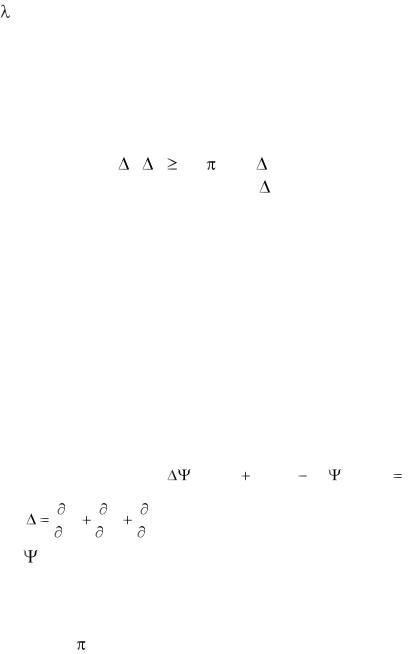

3.Принцип неопределенности. Соотношение неопределенностей было установлено Гейзенбергом. Согласно этому соотношению невозможно одновременно точно определить местоположение частицы и ее импульс. Соотношение неопределенностей имеет вид:

x p h/2 , где x – неопределенность координаты, p – неопределенность импульса.

p h/2 , где x – неопределенность координаты, p – неопределенность импульса.

Чем точнее определяется координата частицы, тем более неопределенным становится ее импульс, и, наоборот, чем точнее известен импульс, тем более неопределенна координата.

Система понятий в квантовой механике резко отличается от классической. Квантовая механика дает вероятности нахождения частиц и ничего не говорит о траектории частицы, ее координатах и скорости в тот или иной момент времени – эти понятия в квантовой механике не имеют смысла. Однако в ней сохраняют свое значение понятия о величинах массы, заряда, энергии и момента импульса частицы.

Законы движения микрочастиц в квантовой механике выражаются уравнением Шредингера:

|

|

|

|

|

|

(x, y, z) |

2m |

(E U ) (x, y, z) 0 |

, |

|

|

|

|

2 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

2 |

|

|

|

|

||

где |

|

|

|

|

|

– оператор Лапласа, |

|

||

x2 |

|

y 2 |

z 2 |

|

|||||

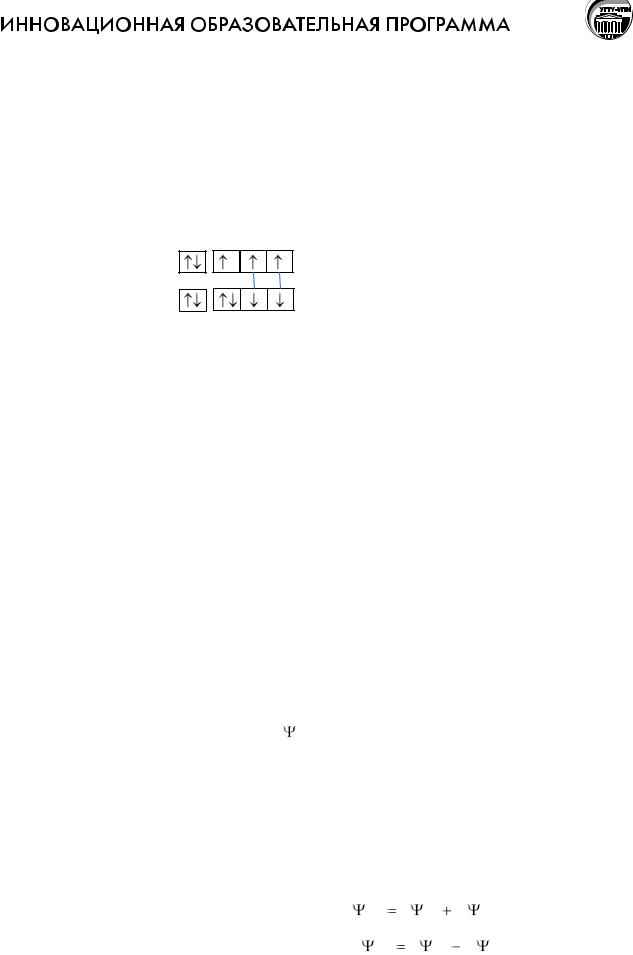

– волновая функция (пси-функция), m – масса частицы,

U – потенциальная энергия, Е – полная энергия,

ħ = h/2 .

Уравнение Шредингера с математической точки зрения является дифференциальным уравнением второго порядка в частных производных. Волновая функция Ψ = Ψ(x,y,z) является решением этого уравнения. Подобные

уравнения чаще всего аналитически не решаются, поэтому в квантовой физике существует очень узкий круг задач, решаемых в аналитическом виде до конца.

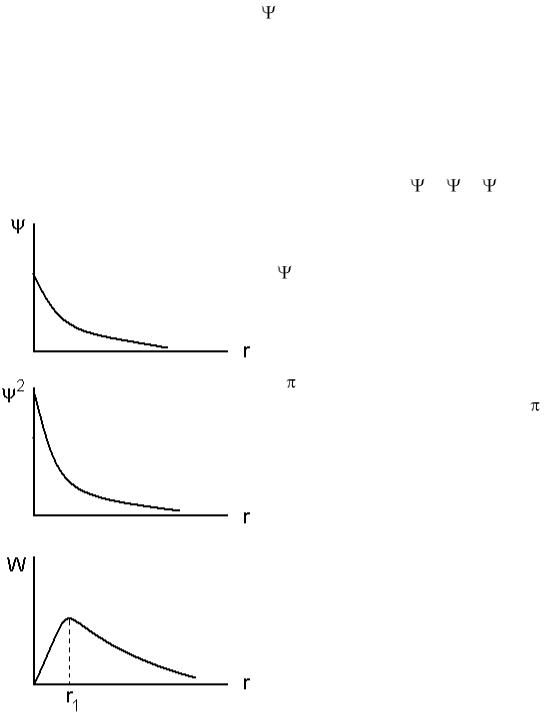

Таким образом, состояние электрона в атоме водорода описывается с помощью волновой функции – (пси). Эта функция содержит информацию об энергии электрона и о вероятности его нахождения в различных областях пространства около ядра.

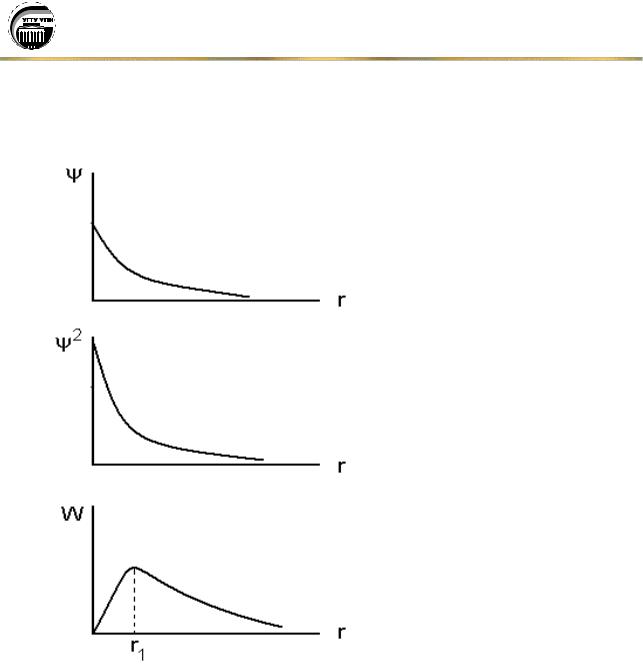

Величина Ψ2 называется плотностью вероятности обнаружения электрона вблизи заданной точки. Тогда W = Ψ2·dV – вероятность нахождения электрона в объеме dV.

Атом водорода устроен наиболее просто – он имеет только один электрон, движущийся в поле ядра. Решение уравнения Шредингера показывает, что это

уравнение имеет не одно, а набор решений – |

1, |

2, 3. |

Оказывается, что |

допустимые значения Е, соответствующие |

|||

решениям уравнения Шредингера, в точности |

|||

отвечают уровням |

энергии |

атома водорода. |

|

-функция |

основного |

энергетического |

|

состояния является экспонентой с максимумом в начале координат (рис. 2). В качестве элемента объема dV возьмем сферический слой

толщиной dr на расстоянии r от ядра: |

dV = |

|

4 r2dr |

|

|

W = Ψ24 r2dr. |

|

|

Функция W определяющая |

пространственное |

|

распределение электрона в |

невозбужденном |

|

атоме водорода, обращается в нуль вместе с r2 в начале координат и экспоненциально убывает

при больших r, при r1 |

эта функция достигает |

|||

максимума (рис. |

2). |

Для |

атома |

водорода |

r1 = 0,53 Å – эту |

величину |

принято |

называть |

|

радиусом первой боровской орбиты атома водорода. В действительности, никаких орбит у электронов в атоме, конечно, не существует, это название перешло в современную физику из полуклассической теории Бора.

Рис. 2.

Полный анализ уравнения Шредингера не возможен без решения соответствующего дифференциального уравнения, что выходит за рамки нашего курса, поэтому мы ограничимся общими выводами:

1.Из решения уравнения Шредингера автоматически вытекает существование дискретных уровней энергии, то есть квантованность энергетических состояний оказывается следствием присущих электрону волновых свойств.

2.Электрон может находиться в любой части пространства, окружающего ядро, но вероятность его пребывания в той или иной части неодинакова. Область пространства, в которой с вероятностью 90–95 % можно обнаружить электрон получила название атомной орбитали.

3.Решение уравнения Шредингера приводит непосредственно к трем квантовым числам, которые характеризуют энергетическое состояние и поведение электрона в атоме.

Квантовые числа

Энергетическое состояние электрона в атоме может быть полностью описано набором из четырех квантовых чисел: n – главное квантовое число

l – орбитальное квантовое число ml – магнитное квантовое число ms – спиновое квантовое число.

Первые три квантовых числа (n, l, ml) следуют из решения уравнения Шредингера и полностью описывают атомную орбиталь.

Главное квантовое число.

Главное квантовое число принимает целочисленные значения: n = 1, 2, 3… . Оно характеризует основной уровень энергии электрона и размер электронного облака. В многоэлектронных атомах совокупность электронов с одинаковым значением главного квантового числа называется электронным слоем. Каждому уровню энергии (n) соответствует буквенное обозначение электронного слоя.

Главное квантовое число n |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

… |

(номер энергетического уровня) |

|

|

|

|

|

|

|

Буквенное обозначение электронного |

K |

L |

M |

N |

O |

P |

… |

слоя |

|

|

|

|

|

|

|

Орбитальное квантовое число

При размещении электрона вдали от ядра происходит расщепление уровня энергии на подуровни. Чем дальше электрон от ядра, тем сильнее расщепление, тем больше подуровней у данного энергетического уровня.

Орбитальное квантовое число зависит от n и может принимать целочисленные значения от 0 до (n – 1): l = 0, 1, …, (n-1). Сумма подуровней на уровне численно равна номеру уровня. В многоэлектронных атомах совокупность

электронов с одинаковым значением орбитального квантового числа называется электронной оболочкой. Каждому подуровню энергии соответствует буквенное обозначение подуровня.

Орбитальное квантовое число l |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

… |

Буквенное обозначение подуровня |

s |

p |

d |

f |

g |

h |

… |

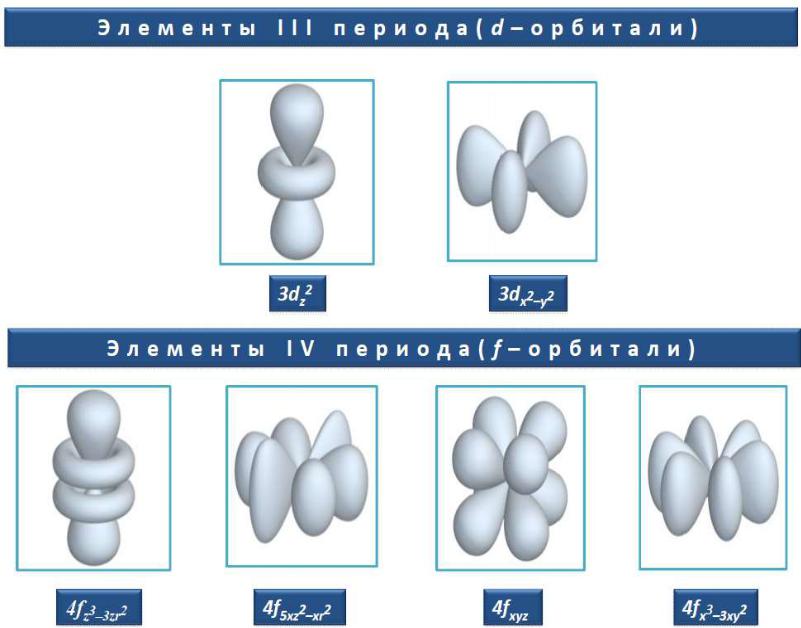

Орбитальное квантовое число определяет форму орбитали.

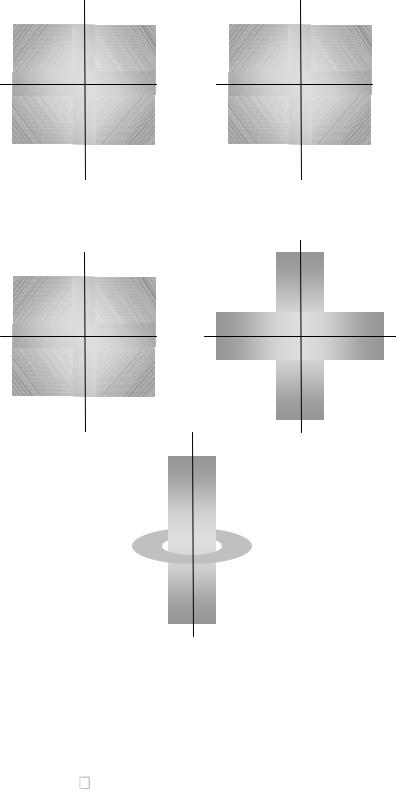

l = 0 |

l = 1 |

l = 2 |

s-орбиталь |

p-орбиталь |

d-орбиталь |

Магнитное квантовое число

Характеризует результат взаимодействия магнитного поля движущегося электрона с наложенным внешним магнитным полем. Экспериментально такое взаимодействие обнаруживается по расщеплению линий в спектре атома в магнитном поле. Тип взаимодействия определяется формой орбитали, поэтому ml зависит от l. Магнитное квантовое число определяет дискретные возможные ориентации атомных орбиталей в пространстве. Магнитное квантовое число принимает целочисленные значения от –l до +l: ml = –l, …, 0, …, +l . Число возможных значений ml при данном значении l соответствует числу способов ориентации орбиталей в пространстве.

l = 0, ml = 0

z

pz

l = 1, ml = -1, 0, +1

y

py

px

x

y |

z |

x |

x |

d xy d xz

y

z

l = 2, ml = -2, -1, 0, +1, +2

y |

x |

d yz |

z |

d x2 – y2 |

|

d z2

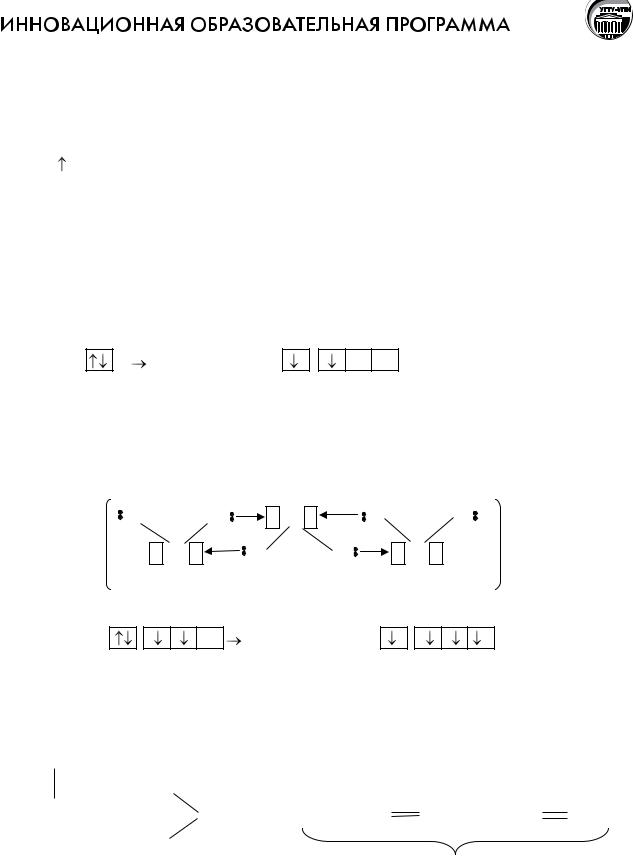

Таким образом, любой подуровень (кроме s-подуровня) может быть разбит на условные энергетические ячейки ( ), каждая из которых характеризуется определенным значением ml из указанного диапазона допустимых значений. Каждая ячейка представляет атомную орбиталь и описывается определенными значениями n, l, ml. Причем суммарное число значений ml определяет число атомных орбиталей на данном подуровне энергии.

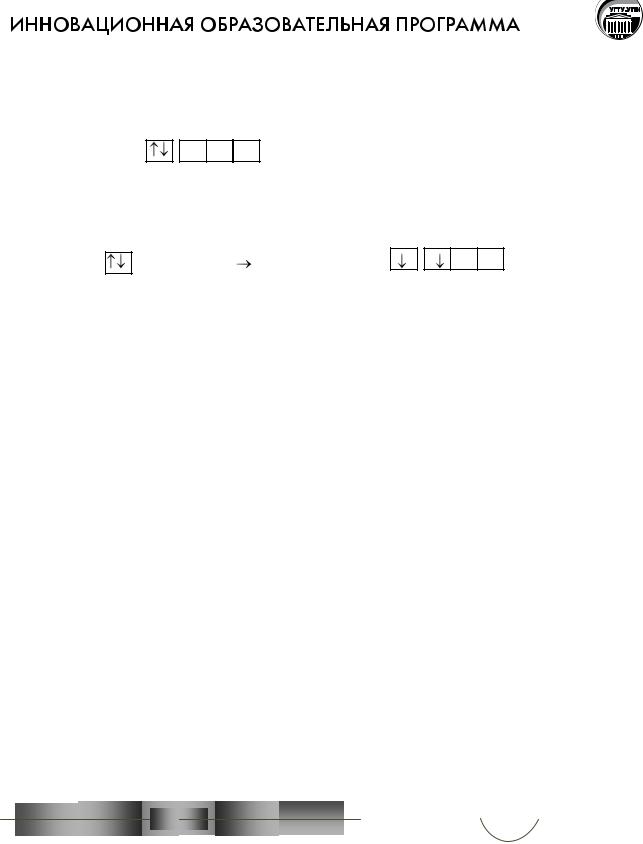

Пример: |

|

|

l = 0 |

ml = 0: |

s-подуровень |

|

|

ml = 0 |

l = 1 |

ml = -1, 0, +1: |

p-подуровень |

|

|

ml = -1 0 +1 |

l = 2 |

ml = -2, -1, 0, +1, +2 |

d-подуровень |

|

|

ml = -2 -1 0 +1 +2 |

|

В отсутствии внешнего магнитного поля энергетические уровни в атоме с |

|

разными значениями ml имеют одинаковую энергию – говорят энергетические уровни вырождены. При наложении внешнего магнитного поля орбитали по разному ориентированные в пространстве по разному с этим полем взаимодействуют. Энергия всех орбиталей возрастает, но неодинаково, то есть подуровень энергии расщепляется.

вырождение

снимается

d-подуровень

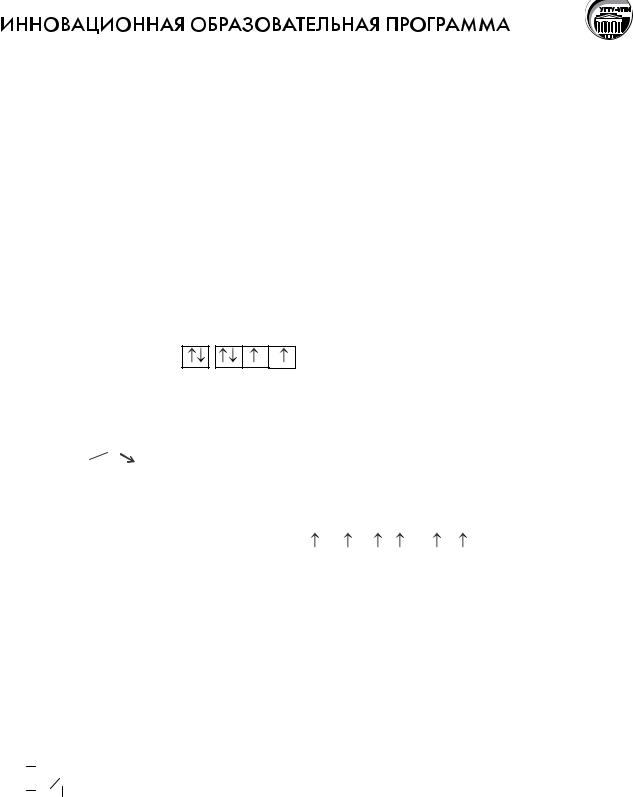

Спиновое квантовое число

Спиновое квантовое число характеризует собственный момент количества движения электрона. Направление спина электрона может совпадать с направлением орбитального магнитного момента, тогда ms = +1/2; или противонаправлен, тогда ms = -1/2. Направление спина условно обозначается

стрелками или . Если |

– говорят о параллельной установке спина, если |

говорят об антипараллельной установке спина.

говорят об антипараллельной установке спина.

Строение многоэлектронных атомов

В многоэлектронном атоме каждый электрон не только притягивается ядром, но и отталкивается другими электронами. Точное решение уравнения Шредингера неизвестно. Существует ряд приближенных методов расчета. Практически при построении электронной оболочки многоэлектронного атома руководствуются следующими тремя принципами (правилами):

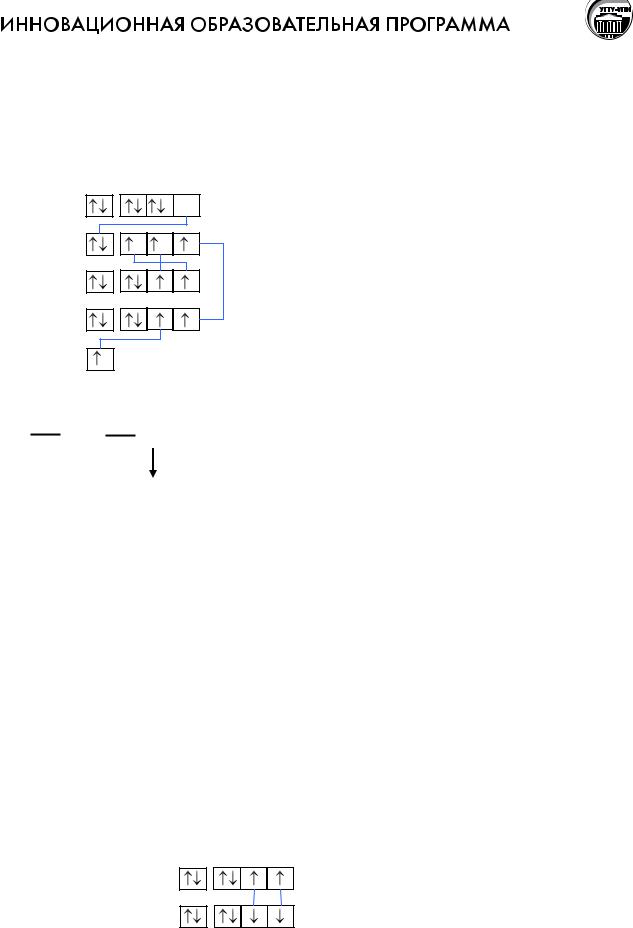

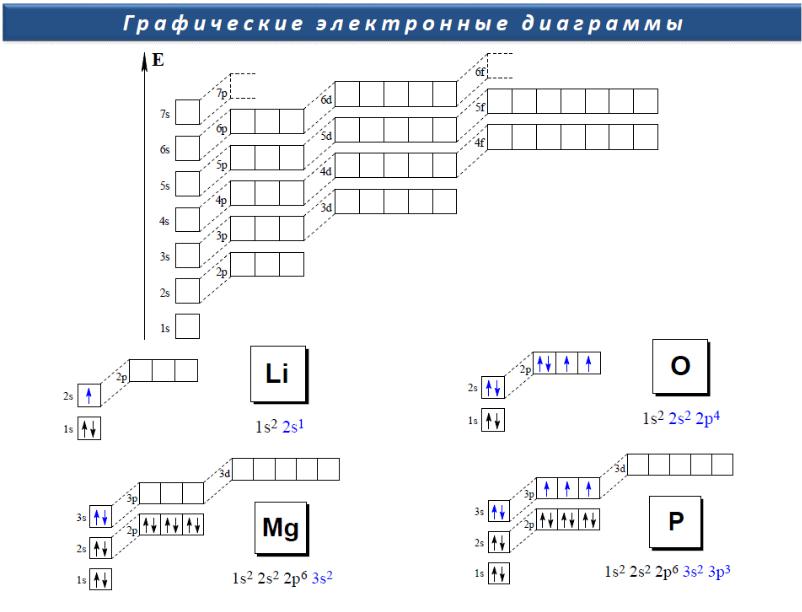

1. Принцип минимума энергии.

Электроны в атоме стремятся занять самое низкое из возможных энергетическое положение, что отвечает наибольшей устойчивости системы. Электроны в основном состоянии заполняют орбитали в порядке повышения уровня энергии орбиталей. Последовательность заполнения атомных орбиталей электронами зависит от значений главного квантового (n) и орбитального (l) квантовых чисел. Эту зависимость установил В.М.Клечковский.

Правило Клечковского: Увеличение энергии и соответственно заполнение орбиталей происходит в порядке возрастания суммы квантовых чисел (n+l), а при равной сумме (n+l) в порядке возрастания числа n.

Пример. Какой подуровень заполняется первым 4s- или 3d-подуровень? Для этого в соответствие с правилом Клечковского определим сумму квантовых чисел (n+l) для данных состояний:

Подуровень |

4s |

3d |

n |

4 |

3 |

l |

0 |

2 |

(n + l) |

4 |

5 |

Сумма (n + l) меньше для 4s - электронов, следовательно, энергия электронов Е4s < E3d, т.е. первым заполняется 4s-, а затем 3d-подуровень.

2.Принцип Паули.

Ватоме не может быть двух электронов с одинаковым набором всех четырех квантовых чисел.

Следствие из этого принципа: на одной атомной орбитали могут размещаться

только два электрона, отличающиеся спиновыми характеристиками: |

|

. |

||||||

Предельное число электронов |

|

|

|

|||||

|

|

|

||||||

На оболочках |

|

В слоях |

|

|

|

|||

s |

|

2 |

|

K |

2 |

|

|

|

p |

|

6 |

|

L |

8 |

|

|

|

d |

|

10 |

|

M |

18 |

|

|

|

f |

|

14 |

|

N |

32 |

|

|

|

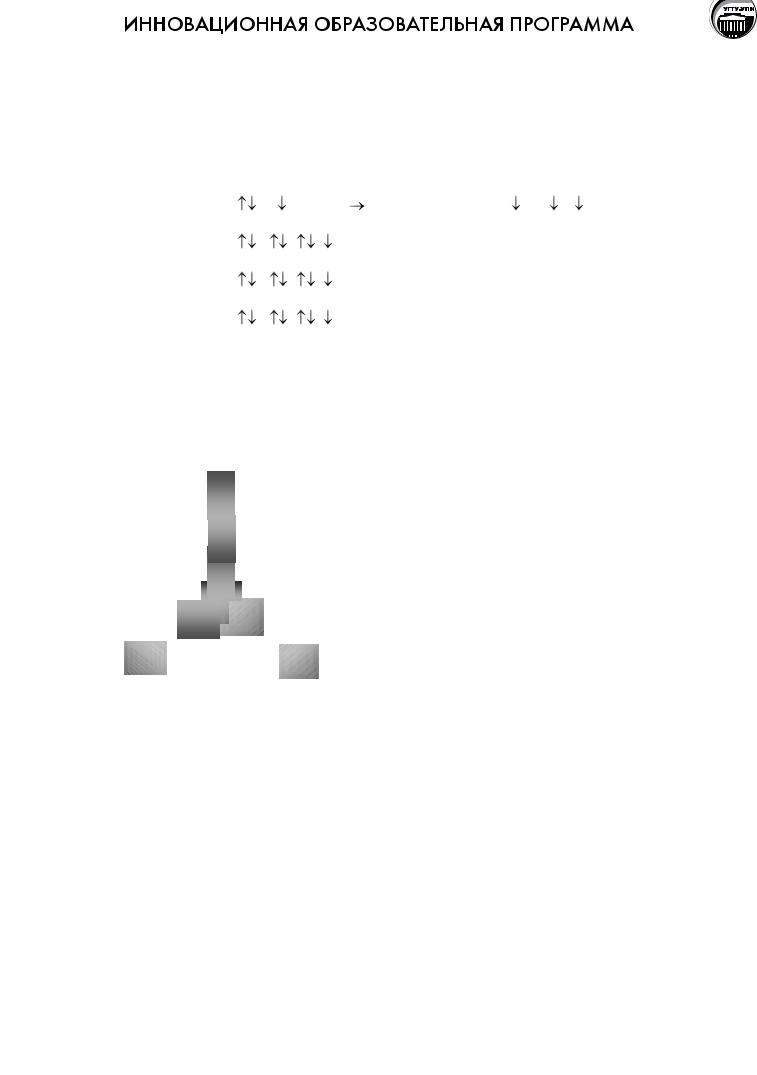

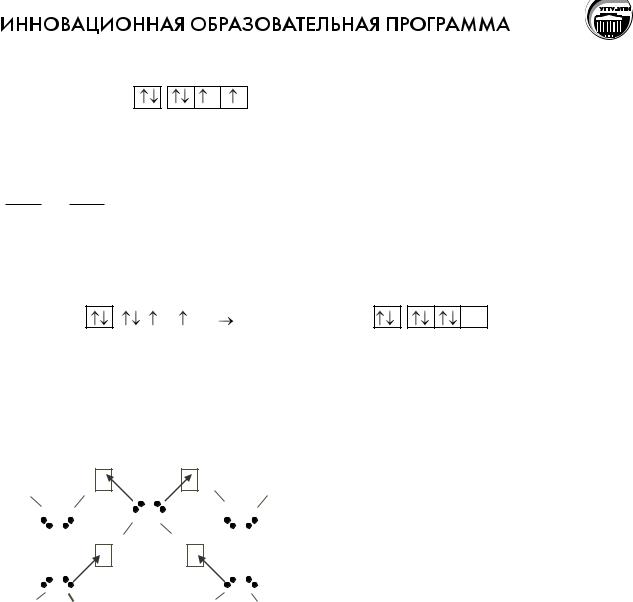

3. Правило Гунда. |

|

|

|

|

||||

|

Электроны |

в пределах одного подуровня распределяются таким образом, |

||||||

чтобы их суммарный спиновый момент был максимален (стремятся остаться неспаренными).

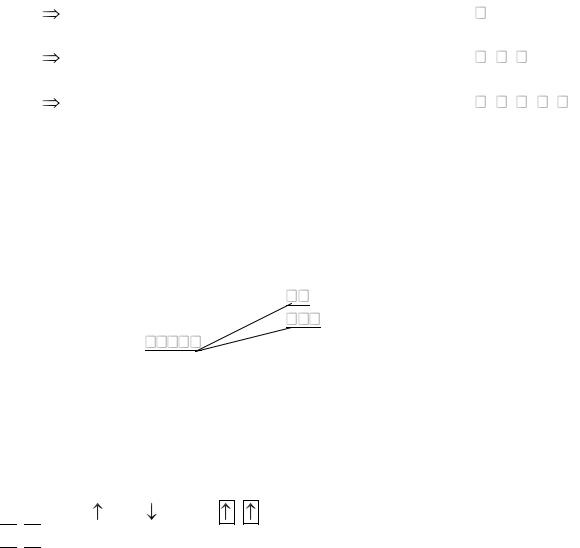

Пример: распределение электронов в состоянии |

р2 |

|

|

|

|

р3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

р4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Электронные формулы атомов и Периодическая система элементов (ПСЭ)

Сравним электронное строение атомов с их положением в таблице Менделеева:

1.Число электронов в атоме элемента численно равно номеру элемента в ПСЭ.

2.Число электронных слоев (номер последнего слоя) соответствует номеру периода.

I период |

|

|

H |

1s1 |

s-элементы |

He |

1s2 |

|

II период |

|

|

Li |

1s22s1 |

s-элементы |

Be |

1s22s2 |

|

B |

1s22s22p1 |

|

С |

1s22s22p2 |

р-элементы |

………………… |

|

|

Ne |

1s22s22p6 |

|

III период |

|

|

Na |

1s22s22p63s1 |

s-элементы |

Mg |

1s22s22p63s2 |

|

Al |

1s22s22p63s23p1 |

|

…………………….. …. р-элементы |

||

Ar |

1s22s22p63s23p6 |

|

s-элементами называются те элементы, у которых построение электронной оболочки заканчивается присоединением s-электрона.

p-элементы – это те, у которых достраивается р-оболочка.

Большие периоды

Последний элемент 3 периода Ar имеет конфигурацию внешнего слоя 3s23p6. Подуровень 3d остается пустым. Следующий за ним элемент К стоит в первой группе, т.е. является s-элементом и имеет конфигурацию … 3s23p64s1. Почему 4s- подуровень начал заполняться раньше 3d-подуровня?

Вследствие взаимодействия электронов между собой в многоэлектронных атомах, стоящих в больших периодах, порядок заполнения подуровней нарушается из-за их перекрывания по шкале энергии. Энергия 4s-подуровня оказывается меньше, чем энергия 3d-подуровня. Причина в том, что ядро экранируется плотными и симметричными орбиталями ближайших к ядру оболочек, силы притяжения ядра не хватает для удержания электронов на 3d оболочке и состояние 4s, отвечающее более высокой симметрии, оказывается энергетически более выгодным. Экранирующий эффект зависит от заряда ядра, числа слоев, формы электронных орбиталей.

Наибольшее перекрывание слоев наблюдается у элементов конца ПСЭ. Подуровни 5d и 4f, а также 6d и 5f настолько близки по энергетическим характеристикам, что электроны легко переходят с одного на другой подуровень и бывает трудно установить их положение.

Напомним, что зависимость последовательности заполнения орбиталей определяется правилом Клечковского.

Элементы, у которых идет заполнение электронами d-подуровня, называются d-элементами. Они образуют побочные подгруппы ПСЭ, у них достраивается d-

подуровень внутреннего (предыдущего) слоя. |

|

|

||

IV период |

|

|

|

|

|

|

|

В соответствии с правилом |

|

K |

…..4s1 |

s-элементы |

Клечковского |

|

Ca |

…..4s2 |

|

3d или 4s |

|

|

|

|

3d: n = 3, l = 2 |

n + l = 5 |

|

|

|

4s: n = 4, l = 0 |

n + l = 4 |

|

|

|

заполняется 4s |

|

Sc |

….3s23p63d14s2 |

|

3d или 4p |

|

………………………. |

|

3d: n = 3, l = 2 |

n + l = 5 |

|

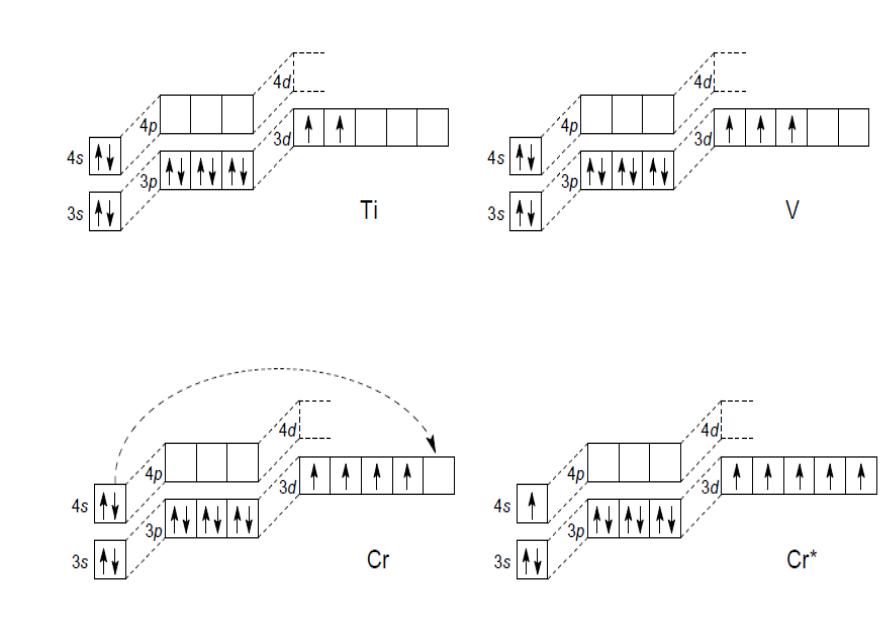

Cr |

….3s23p63d54s1 |

(провал электрона) |

4p: n = 4, l = 1 |

n + l = 5 |

Mn |

….3s23p63d54s2 |

d-элементы |

т.к. n = 3 < n = 4 |

|

………………………. |

|

заполняется 3d |

|

|

Cu |

….3s23p63d104s1 |

(провал электрона) |

|

|

Zn |

….3s23p63d104s2 |

|

|

|

Ga |

….3s23p63d104s14p1 |

|

|

|

………………………. |

p-элементы |

|

|

|

Kr |

….3s23p63d104s14p6 |

|

|

|

Провал электрона – ускоренная достройка d- или f- подуровней до

устойчивой конфигурации d5, d10, f7, f14, что энергетически выгодно |

|

|||

|

1 группа, п/гр Б |

6 группа, п/гр Б |

||

4 |

период Сu 3s23p63d94s2 |

3s23p63d104s1 |

Сr 3s23p63d44s2 |

3s23p63d54s1 |

5 |

период Ag 4s24p64d95s2 |

4s24p64d105s1 |

Mo 4s24p64d45s2 |

4s24p64d55s1 |

6 |

период Au 5s25p65d96s2 |

5s25p65d106s1 |

W 5s25p65d46s2 |

5s25p65d56s1 |

У атома Pd (5 период 8 группа п/гр Б) наблюдается “провал” двух электронов: Pd 4s24p64d 8 5s2 4s24p64d105s0

V период аналогичен IV

внешний слой 5, а у d-элементов заполняется 4d подуровень

VI период

Cs ….4d105s25p66s1

Ba ….4d105s25p66s2 s-элементы

La ….4d105s25p65d16s2 – d-элемент

Сe |

….4d104f2 5s25p65d06s2 |

Pr |

….4d104f3 5s25p65d06s2 |

…………………………………

Gd |

….4d104f7 5s25p65d16s2 |

|

… |

|

|

Lu |

….4d104f14 |

5s25p65d16s2 |

Hf |

….4d104f14 |

5s25p65d26s2 |

…………………………………

Hg …………………5d106s2

Tl ………………5d26s26p1

…………………………………. Rn …..…………..5d26s26p6

VII период аналогичен VI, но неокончен

Выводы:

f-элементы лантаноиды

III гр., вторичная побочная подгруппа У всех лантоноидов кроме Gd и Lu наблюдается провал электрона с 5d подуровня на 4f подуроовень

d-элементы

р-элементы

1)Каждый новый период начинается с заполнения нового слоя.

2)Каждый период начинается с s-элементов, они находятся в I, II группах, а заканчивается р-элементами, которые находятся в III VIII группах (кроме 1

периода). Последний из р-элементов каждого периода – инертный газ с устойчивой восьмиэлектронной конфигурацией внешнего слоя ns2p6. Инертные

газы характеризуются наивысшими энергиями ионизации.

З) s- и p- элементы образуют главные подгруппы ПСЭ (подгруппы А). d-элементы – побочные подгруппы (подгруппы Б)

4)У s- и p- элементов заполняется внешний слой. Число электронов на внешнем слое равно номеру группы.

5)У d-элементов заполняется d-подуровень предвнешнего слоя –

…(n-1) s2p6d1 10ns2.

6)У f-элементов заполняется f-подуровень предпредвнешнего слоя –

…(n-2)s2p2d10f(2 14)(n-1)s2p6d1(0)ns2.

7)Элементы VII все радиоактивны, начиная с Np, все изотопы элементов получены искусственным путем в ходе ядерных реакций.

Изучение строения атомов показало, что элементы располагаются в определенном порядке в соответствии с зарядом их ядер и строением электронной оболочки их атомов.

Современная формулировка периодического закона звучит так: Свойства элементов, а так же состав и свойства их соединений находятся в периодической зависимости от заряда ядра.

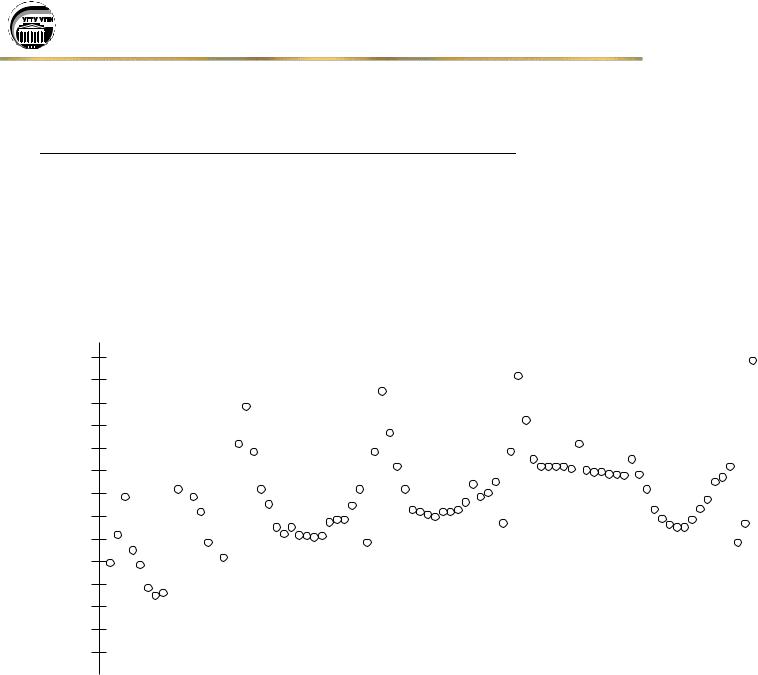

Изменение свойств элементов в свете Периодического закона

С увеличением заряда ядра атомов наблюдается закономерное изменение в их электронной структуре, что приводит к закономерному изменению химических и тех физических свойств атомов элементов, которые зависят от электронного строения (радиус атома или иона, энергия ионизации, температуры плавления, кипения, плотность, стандартная энтальпия образования и др.)

Изменение атомных радиусов.

Атом не имеет строго определенных границ, что следует из особенностей его строения. Поэтому на практике пользуются следующими величинами:

Орбитальный радиус атома – расстояние от ядра до наиболее удаленного максимума электронной плотности.

Эффективный радиус – 1/2 межъядерного расстояния для рассматриваемого элемента в кристалле.

В пределах периода (слева направо) радиус атома уменьшается, т.к. увеличивается заряд ядра при том же числе электронных слоев (увеличивается притяжение электронов к ядру). В пределах подгруппы данной группы радиус атома увеличивается (сверху вниз), т.к. увеличивается число электронных слоев.

В малых периодах, в которых только s- и p-элементы, изменение радиуса от элемента к элементу очень существенно, поскольку происходит изменение внешнего электронного слоя. У переходных d-элементов радиус меняется более монотонно, поскольку электронная структура внешнего слоя не меняется, а внутренние d-орбитали экранируют ядро и ослабляют влияние возрастающего заряда на внешние электронные слои атома. У f-элементов изменяется электронная структура еще более глубоко лежащего слоя, поэтому радиус изменяется еще менее значительно. Замедленное уменьшение размера атома с ростом заряда ядра за счет экранирующего действия на ядро d- и f-орбиталей называется d- и f-сжатием.

Энергия ионизации

Нейтральные атомы элементов при различных взаимодействиях обладают способностью отдавать или присоединять электроны, превращаясь при этом в положительноили отрицательнозаряженные ионы.

Энергия ионизации характеризует способность атомов отдавать электроны.

Энергия ионизации (I) – это та энергия, которую необходимо затратить, чтобы отделить электрон от атома (нейтрального, невозбужденного, газообразного) и увести его в бесконечность.

Н – е = Н+, |

I = 13,6 эВ/атом, |

|

Ниониз. = 1300кДж/моль |

Обычно сравниваются только первые потенциалы ионизации, т.е. отрыв первого электрона. Отрыв последующих электронов требует большей энергии.

Э – е |

Э+ |

I1 |

Э+ – е |

Э2+ |

I2 |

…………………

I1 < I2 < ………

По периоду (слева направо) потенциал ионизации растет, что связано с уменьшением радиуса атомов.

Вподгруппах ПСЭ ионизационные потенциалы изменяются неодинаково. В главных подгруппах потенциал уменьшается сверху вниз, что связано с

возрастанием радиуса и эффектом экранирования ядра внутренними устойчивыми оболочками s2p6. В побочных подгруппах ионизационный потенциал возрастает сверху вниз, поскольку радиус меняется незначительно, а недостороенная оболочка плохо экранирует ядро.

Вцелом, для металлов характерны малые значения энергии ионизации, т.е. атомы металлов легко отдают электроны (минимальный потенциал ионизации имеют Cs, Fr), для неметаллов – большие значения энергии ионизации.

Энергия сродства к электрону

Энергия сродства к электрону характеризует способность атома присоединять электроны.

Энергия сродства к электрону Е (эВ/атом) или энтальпия сродства к электрону

Нсродства (кДж/моль) – это та энергия, которая выделяется при присоединении электрона к нейтральному невозбужденному атому с образованием отрицательно

заряженного иона.

F 2s22p5 + e = F- 2s22p6 + Q

Неметаллы характеризуются большими значениями Е. В электронной структуре их атомов во внешнем слое 5 и более электронов и до устойчивой восьмиэлектронной конфигурации не хватает 1 3 электронов. Присоединяя электроны, атомы неметаллов приобретают отрицательные степени окисления,

например, S (-2), N (-3), O (-2) и т.д.

Металлы характеризуются малыми значениями Е.

Электроотрицательность.

Электроотрицательность позволяет оценить способность атома данного элемента к оттягиванию на себя электронной плотности по сравнению с другими элементами соединения.

Согласно одному из определений ЭО = ½(I + E).

Обычно используют относительные значения ЭО по Полингу (ОЭО) ОЭО (F) = 4 – самый электроотрицательный

Атомы, которые прочно удерживают свои электроны и легко принимают чужие, имеют наибольшие значения ОЭО – это типичные неметаллы - фтор (ОЭО=4), кислород (ОЭО=3,5), водород ОЭО=2,1.

Металлы имеют малые значения ЭО и легко отдают свои электроны. По периоду ЭО увеличивается, по главным подгруппам – уменьшается.

Изменение химических свойств.

При химическом взаимодействии атомов любых элементов наибольшее участие в этом процессе принимают электроны внешних слоев, наиболее удаленные от ядра, наименее связанные с ним, называемые валентными.

Уs-элементов валентными являются электроны внешнего слоя, s-электроны

Ур-элементов – s-электроны и р-электрорны внешнего слоя.

Уd-элементов валентными являются s-электроны внешнего слоя (в первую очередь) и d-электроны предвнешнего слоя.

Уf-элементов валентными будут s-электроны внешнего слоя (в первую очередь), d-электроны предвнешнего слоя (если они есть) и f-электроны предпредвнешнего слоя.

Максимальное количество валентных электронов, которые атом может “отдать”

при |

взаимодействии, приобретая при этом максимальную положительную |

|||||

степень окисления, соответствует № группы в ПСЭ. |

||||||

3 гр. |

Al |

…2s 2 2p6 |

3s2 3p1 |

3e |

Al(+3) 2s2 2p6 |

|

6 гр. |

S |

…2s 2 2p6 |

3s2 3p4 |

6e |

S(+6) 2s2 2p6 |

|

6 гр. |

Cr |

…3s23p63d54s1 2e |

Cr(+2) 3s23p63d4 |

|||

|

Cr(+2)…3s23p63d4 |

1e |

Cr(+3) 3s23p63d3 |

|||

|

Cr(+3)…3s23p63d3 |

3e |

Cr(+6) 3s23p6 |

|||

ИСКЛЮЧЕНИЕ: F – нет положительной степени окисления

О– максимальная положительная степень окисления +2 в соединении OF2

Элементы 1 группы п/гр Б |

Au – максимально +3 |

|

Cu, Ag – максимально +2 |

Элементы 8 группы п/гр Б |

Co, Ni, Rh, Pd, Ir, Pt – нет |

|

степени окисления +8 |

Атомы неметаллов присоединяя электроны приобретают отрицательные степени окисления.

S …2s 2 2p6 3s2 3p4 + 2e S(-2) 3s2 3p6

Металлы не имеют отрицательных степеней окисления.

Изменение химических свойств по группе

Элементы, расположенные в одной подгруппе ПСЭ, имеют одинаковую структуру одного (электронные аналоги) или двух внешних слоев (полные электронные аналоги) и характеризуются близкими химическими свойствами, являются химическими аналогами.

Рассмотрим элементы 7 группы главной подгруппы А:

F |

2s22p5 |

|

Cl |

2s22p63s23p5 |

|

Br |

3s23p63d104s24p5 |

электронные аналоги |

I |

4s24p64d105s25p5 |

полные аналоги |

Элементы, расположенные в одной группе ПСЭ, но в разных погруппах, являются неполными электронными аналогами, например, Cl и Mn, V и Р и др. Почему?

Электронное строение нейтральных атомов хлора и марганца отличаются совершенно и химические свойства этих веществ в свободном состоянии не похожи: Cl –это р-элемент, типичный неметалл, газ, Mn – d-металл. Ионы хлора и марганца со степенями окисления (+7) уже являются электронными аналогами и имеют много общего в химическом отношении:

|

|

|

|

Оксиды |

Кислоты |

Соли |

Cl |

2s22p63s23p5 |

Cl (+7) |

2s22p6 |

Cl2O7 |

HClO4 |

КClO4 |

|

|

|

|

|

хлорная |

перхлорат |

|

|

|

|

|

|

калия |

Mn |

3s23p63d54s2 |

Mn(+7) |

3s23p6 |

Mn2O7 |

HMnO4 |

КMnO4 |

|

|

|

|

|

марган- |

перманганат |

|

|

|

|

|

цовая |

калия |

Изменение химических свойств по периодам

Закономерное изменение химических свойств элементов по периодам связано с закономерным изменением радиусов атомов и строения внешних и предвнешних электронных слоев атомов.

Рассмотрим на примере элементов 2, 3, 4 периодов.

Во 2, 3 периодах от элемента к элементу химические свойства меняются очень существенно: от активного металла Li (Na) через пять элементов к активному неметаллу F (Cl), поскольку от элемента к элементу происходит изменение структуры внешнего электронного слоя.

В 4 периоде за s-элементами К, Са следует группа переходных d-металлов от Sc до Zn, атомы которых отличаются структурой не внешнего, а предвнешнего слоя, что меньше отражается на изменении химических свойств. Начиная с Ga снова меняется внешний электронный слой и резко нарастают неметаллические свойства (Br).

У f-элементов изменяется предпредвнешний электронный слой, поэтому в химическом отношении эти элементы особенно близки. Отсюда – совместное нахождение их в природе, трудности разделения.

Таким образом, в любом периоде ПСЭ наблюдается закономерное, объясняемое с позиции электронного строения, изменение химических свойств элементов (а не простое повторение свойств).

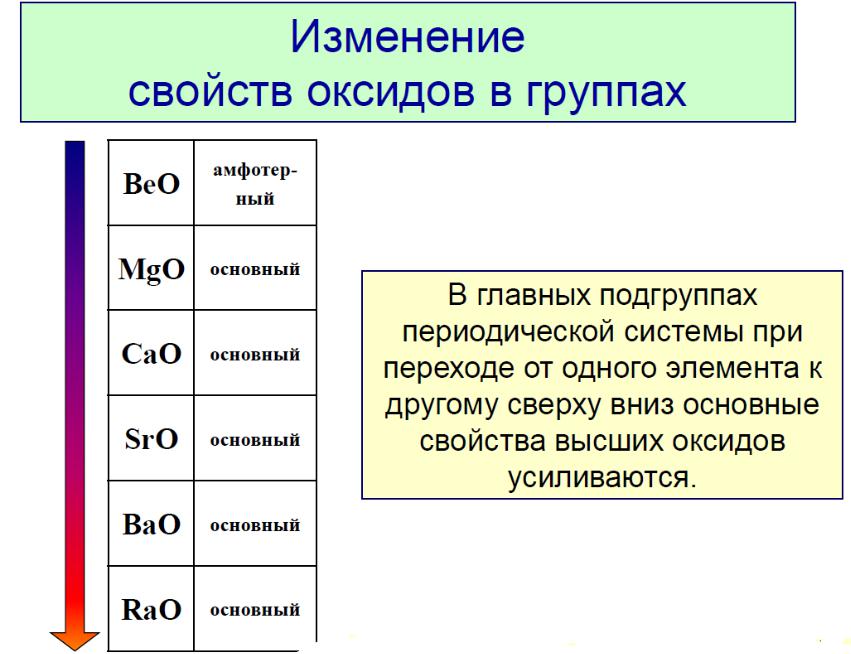

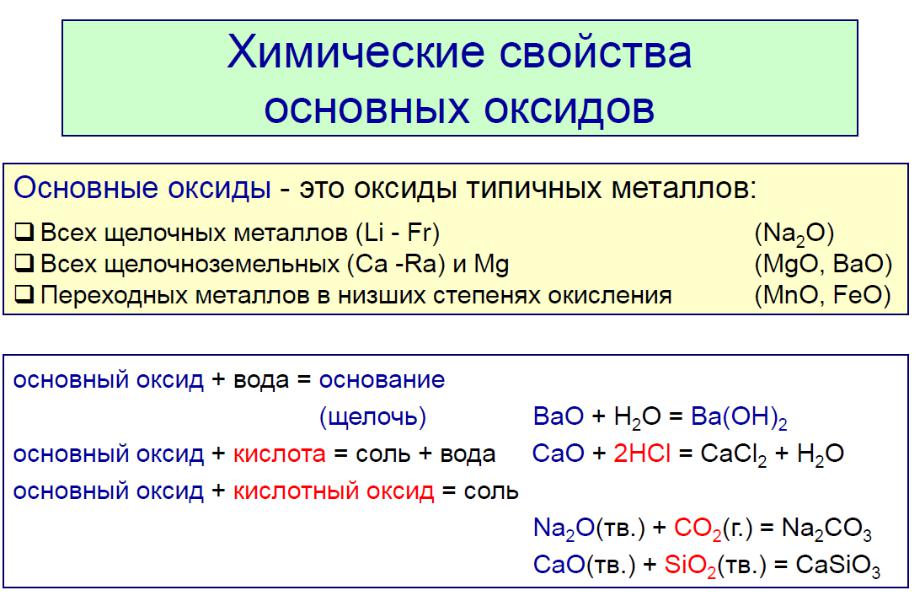

Изменение характера оксидов по периоду (на примере 3 периода).

Элемент |

Na |

Mg |

Al |

Si |

P |

S |

Cl |

Высший |

Na2O |

MgO |

Al2O3 |

SiO2 |

P2O5 |

SO3 |

Cl2O7 |

оксид: |

основн. |

основн. |

амфотерн. |

кислотн. |

кислотн. |

кислотн. |

кислотн. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Гидрат |

NaOH |

Mg(OH)2 |

Al(OH)3 |

H2SiO3 |

H3PO4 |

H2SO4 |

HClO4 |

оксида: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таким образом, в любом периоде характер оксидов (и других однотипных соединений) меняется закономерно: от основного к кислотному через амфотерный.

Список литературы

1.Глинка Н.Л. Общая химия: учеб. пособие для вузов / Н. Л. Глинка ; под ред. А. И. Ермакова. - Изд. 30-е, испр. - М.: Интеграл-Пресс, 2004. - 728 с.: ил.

2.Гаршин А.П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, формулах, химических реакциях: Учеб. пособие / А.П. Гаршин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2000. - 288 с.

3.Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: Учебник для студентов вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. Дракин. - 4-е изд., стер. - М.: Химия, 2000. -

592 с.: ил.

4.Угай Я.А. Общая и неорганическая химия: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности "Химия" / Я.А. Угай. - 2-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2000. - 527 с.: ил.

5.Неорганическая химия: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 510500 "Химия" и специальности 011000 "Химия" : в 3 т. Т. 1: Физико-химические основы неорганической химии / М. Е. Тамм, Ю. Д. Третьяков / под ред. Ю. Д. Третьякова. - М.: Академия, 2004. - 240 с.: ил.

6.Неорганическая химия: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 510500 "Химия" и специальности 011000 "Химия" : в 3 т. Т. 2: Химия непереходных элементов / А. А. Дроздов, В. П. Зломанов, Г. Н. Мазо, Ф. М. Спиридонов / под ред. Ю. Д. Третьякова. - М.: Академия, 2004. - 368 с.: ил.

7.Заградник Р., Полак Р. Основы квантовой химии. Пер с чешс. – М.: Мир,

1979. – 504 с.

8.Хабердитцл В. Строение материи и химическая связь. Пер. с нем. – М.:

Мир, 1974. – 296 с.

9.Гиллеспи Р., Харгиттаи И. Модель отталкивания электронных пар валентной оболочки и строение молекул: Пер. с. англ. – М.: Мир, 1992. – 296 с.

Содержание |

|

|

ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ............................................................................................................. |

2 |

|

Квантово-механические представления об образовании химической связи. ............. |

2 |

|

Метод валентных связей. Ковалентная связь. .................................................................. |

3 |

|

Механизмы образования ковалентных связей.................................................................... |

4 |

|

Свойства связи. ...................................................................................................................... |

5 |

|

1. |

Энергия связи................................................................................................................. |

5 |

2. |

Длина связи .................................................................................................................... |

5 |

3. |

Направленность химической связи.............................................................................. |

5 |

|

Теория гибридизации. .................................................................................................. |

7 |

4. |

Кратность связи ........................................................................................................... |

10 |

5. Валентность. Насыщаемость. ..................................................................................... |

12 |

|

|

Правила составления валентных схем.................................................................... |

15 |

6. |

Полярность связи. Полярность молекул. .................................................................. |

16 |

Заключение........................................................................................................................... |

18 |

|

Метод молекулярных орбиталей........................................................................................ |

19 |

|

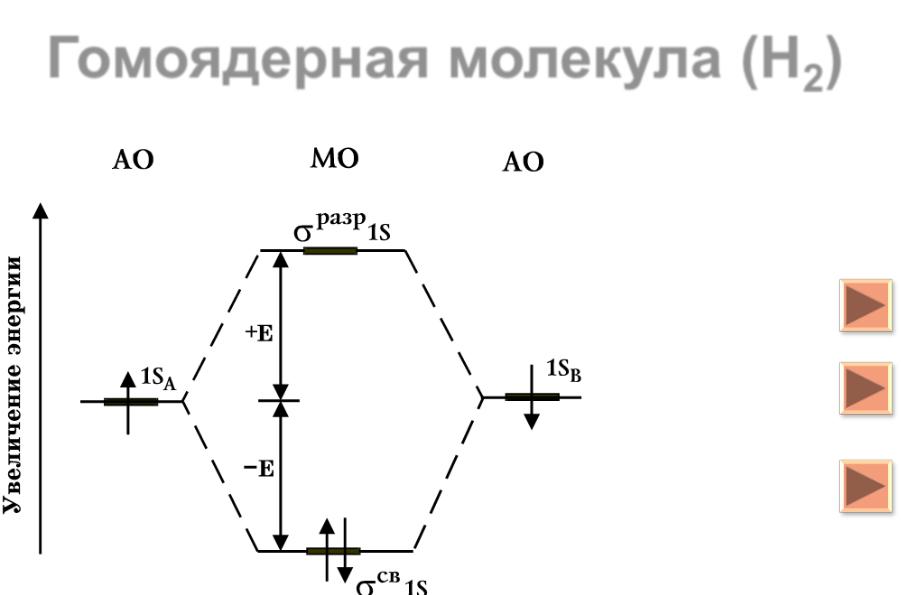

Молекула водорода Н2 ........................................................................................................ |

21 |

|

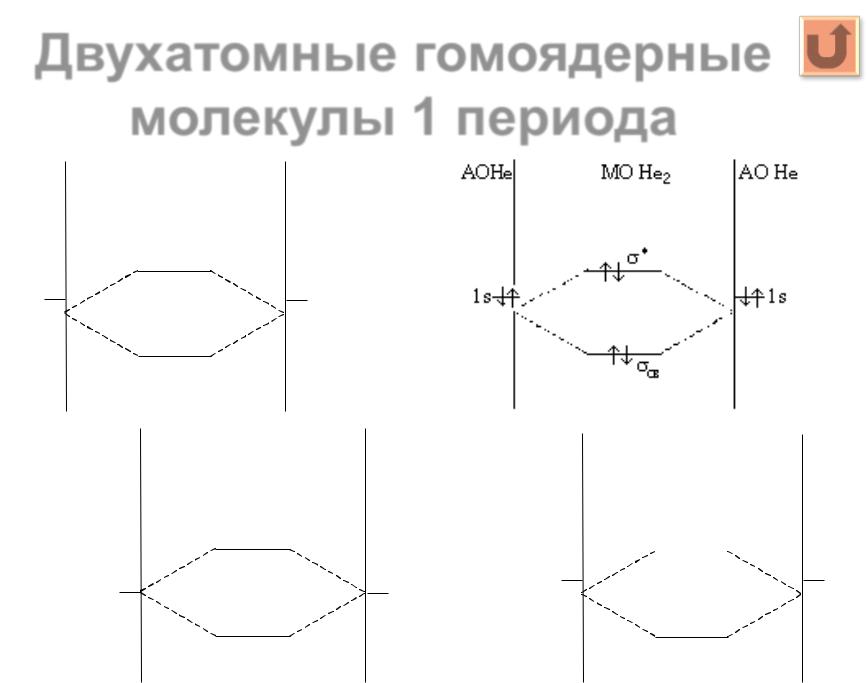

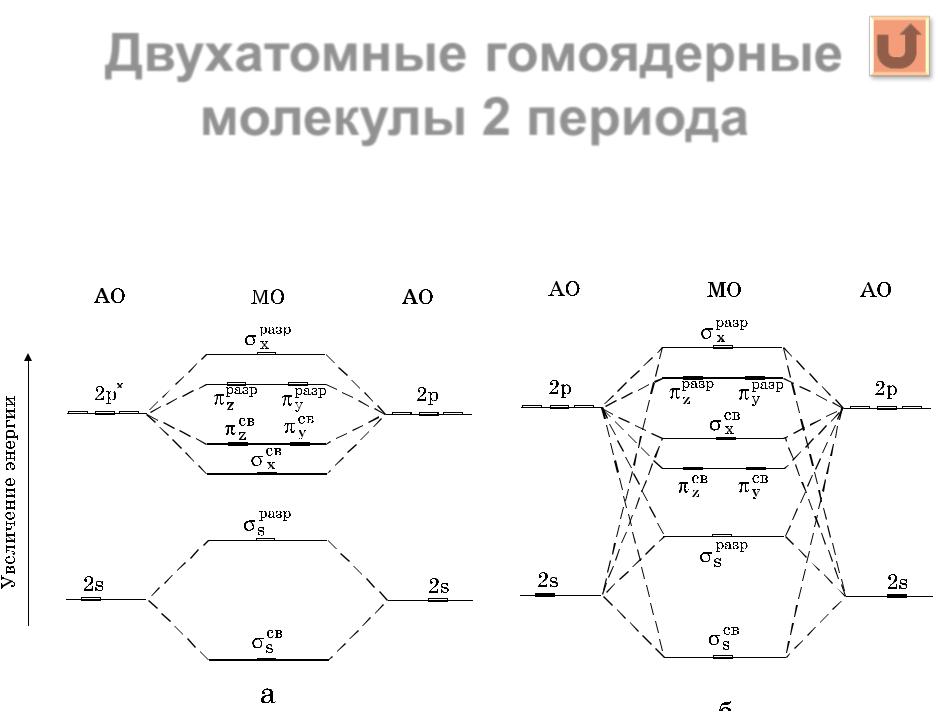

Гомоядерные молекулы, образованные атомами II периода .......................................... |

23 |

|

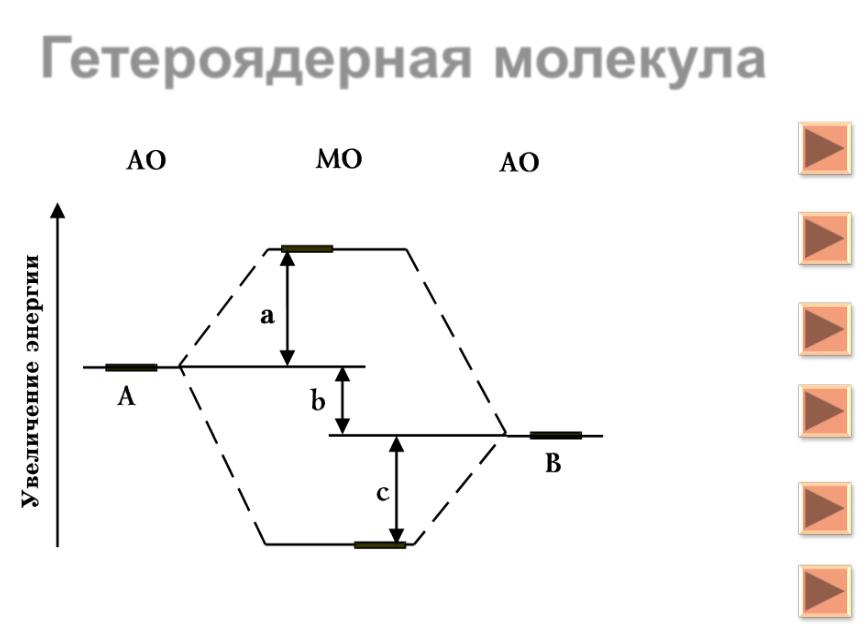

Гетероядерные молекулы ................................................................................................... |

24 |

|

Ионная связь .......................................................................................................................... |

25 |

|

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. ........................... |

26 |

|

Водородная связь ................................................................................................................... |

28 |

|

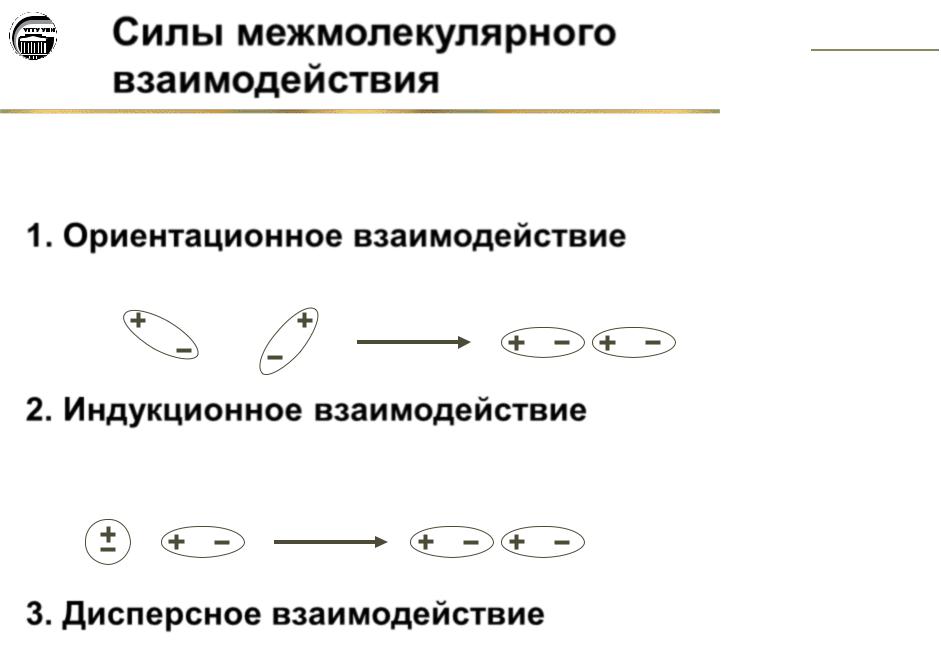

Силы межмолекулярного взаимодействия ...................................................................... |

29 |

|

Литература.................................................................................................................................. |

30 |

|

Исполнитель: |

|

Дата: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мероприятие № |

4 |

2 |

7 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

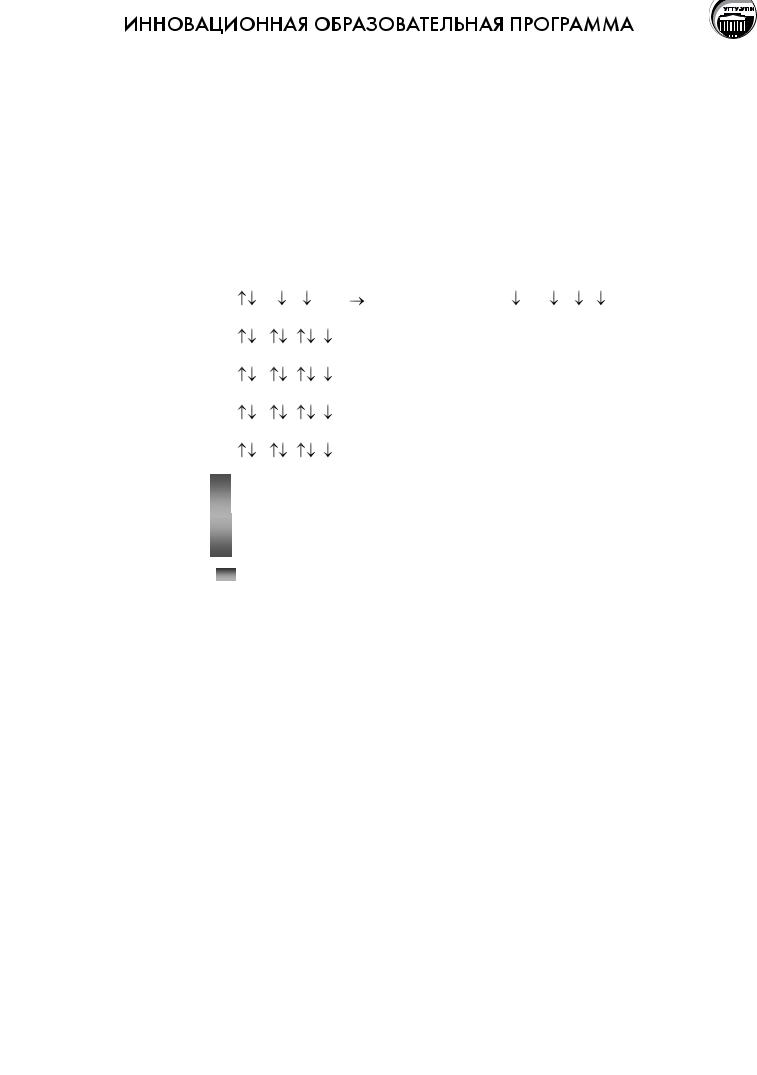

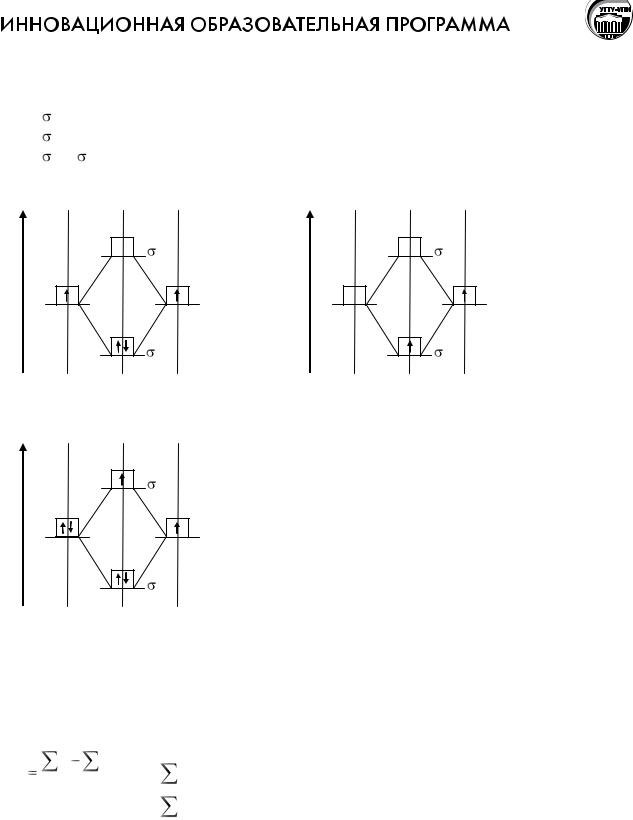

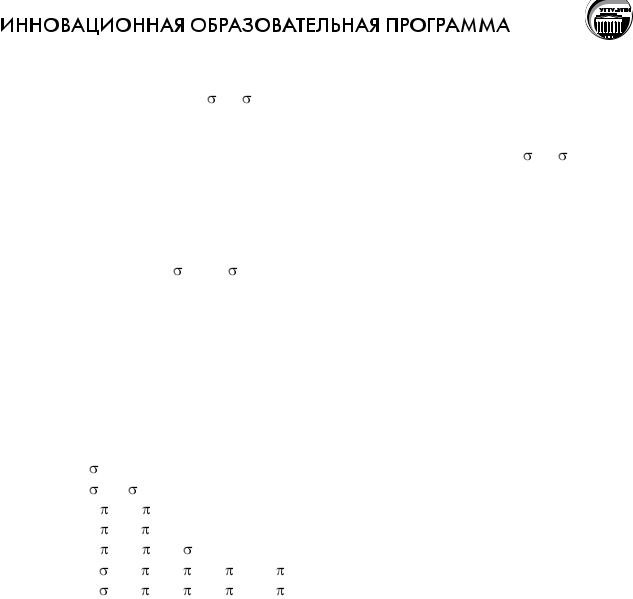

ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

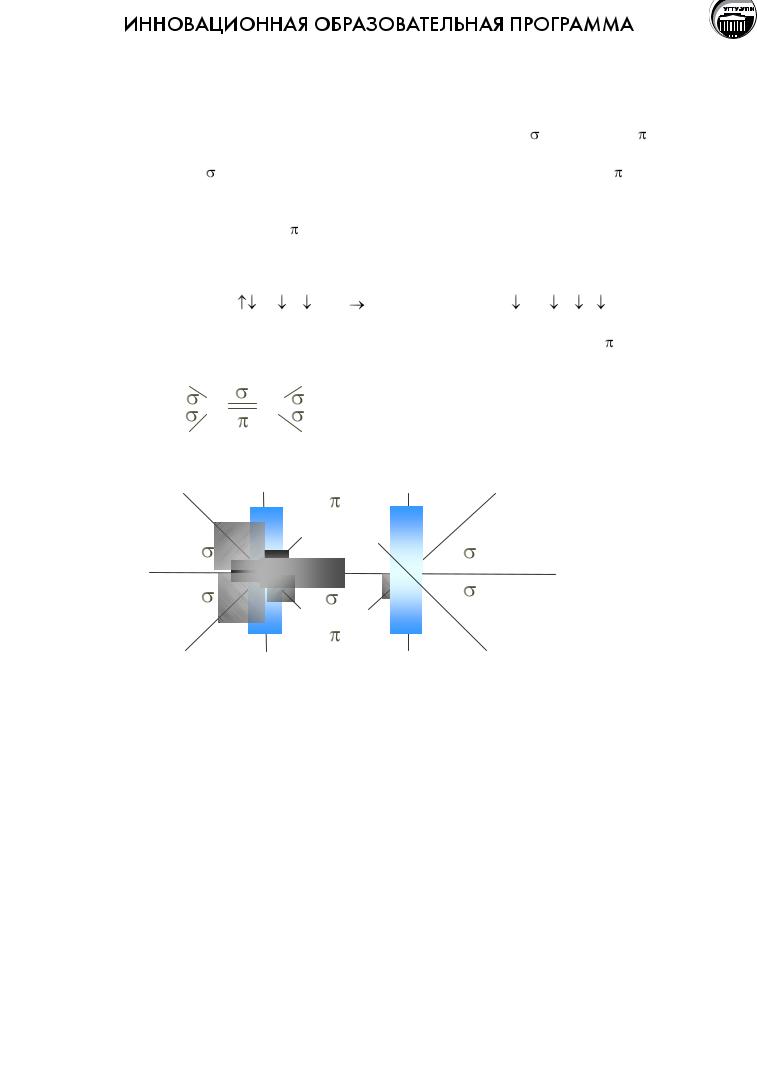

Взаимодействие атомов, приводящее к образованию молекул простых и сложных веществ, ионов, а также кристаллов, называют химической связью. Это взаимодействие сопровождается изменением электронной плотности, т.е. перегруппировкой электронов в поле ядер взаимодействующих атомов, а так же изменением энергетического состояния системы.

В зависимости от характера распределения электронной плотности в веществе различают следующие типы химической связи:

ковалентная; ионная; металлическая; водородная;

силы межмолекулярного взаимодействия.

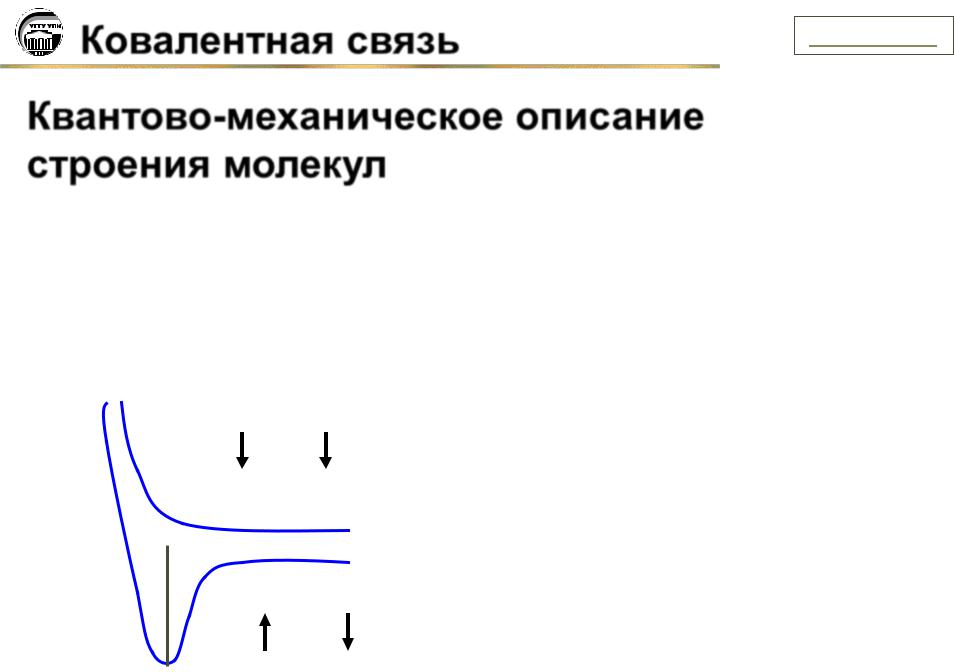

Квантово-механические представления об образовании химической связи.

Поскольку силы, действующие внутри молекулы, аналогичны тем, которые действуют внутри атома, то квантово-механическое описание строения молекул получают на основе приближенного решения волнового уравнения Шредингера. Впервые такой расчет был проведен в 1927г. Гейтлером и Лондоном для молекулы водорода.

Записанное ими уравнение учитывало следующие виды взаимодействия: силы притяжения между ядрами и электронами; силы отталкивания между ядрами и между электронами;

собственное движение электронов, т.е. учтены спиновые характеристики.

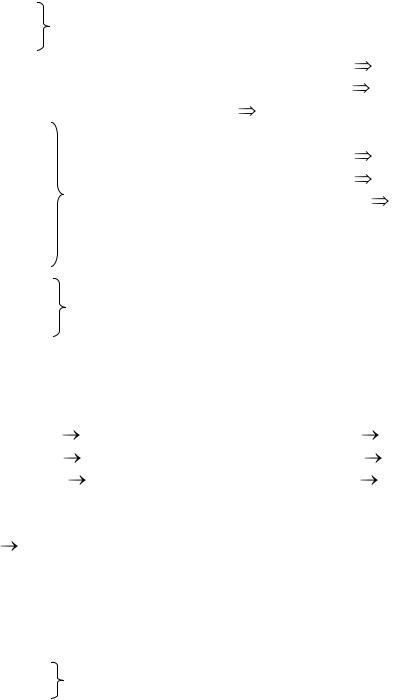

В результате расчета впервые были получены значения энергии связи, которые хорошо согласовывались с экспериментальными данными. Решение волнового уравнения можно представить графически (рис. 1).

Е

(1) Н

+

+

Н

Н

Е0 |

r |

|

r0 |

(2) Н |

+ |

Н |

Рис.1. Изменение потенциальной энергии системы (E) при образовании молекулы водорода из атомов. Е0 – энергия системы, состоящей из двух невзаимодействующих атомов; r – расстояние между ядрами.

Исполнитель: |

|

Дата: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мероприятие № |

4 |

2 |

7 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Если в атомах спины электронов параллельны, сближение атомов будет приводить к постоянному возрастанию энергии системы и химическая связь между атомами не образуется (кривая 1).

При атипараллельных спинах сближение атомов водорода до расстояния r0 сопровождается уменьшением потенциальной энергии системы (кривая 2), дальнейшее сближение атомов ведет к увеличению энергии, вследствие возрастания межъядерного отталкивания. Таким образом, кривая (2) проходит через минимум, это говорит о том, что образуется устойчивая молекула Н2, а r0 = 0,074 нм соответствует равновесной длине связи в молекуле водорода.

Гейтлер и Лондон показали, что электронная плотность в области между ядрами в молекуле водорода оказывается выше, чем простое наложение электронной плотности атомов. Эта повышенная плотность электронного заряда между ядрами и удерживает их вместе. Таким образом, общая электронная пара двух ядер обуславливает химическую связь в молекуле.

Дальнейшее развитие теории строения молекул привело к возникновению двух основных методов, описывающих химическую связь: метод валентных связей и метод молекулярных орбиталей. Каждый из этих методов обладает преимуществами при описании одних явлений и недостатками при описании других, но в высших своих приближениях они приводят к практически одинаковым результатам, достигаемым, однако, разной ценой.