- •Выбор электрических аппаратов

- •Электродинамическое и термическое действие токов КЗ

- •Общие положения по выбору электрических аппаратов и параметров токоведущих устройств

- •Выбор электрических устройств по длительному режиму работы

- •Выбор электрических устройств по току КЗ

- •Выбор и проверка элементов системы электроснабжения выше 1кВ

- •Выбор числа и мощности силовых трансформаторов

- •Общие положения

- •Выбор типа трансформаторов

- •Выбор числа трансформаторов

- •Выбор мощности силовых трансформаторов

- •Выбор номинальной мощности трансформатора с учётом перегрузочной способности

- •Определение мощности потерь и энергии в силовых трансформаторах

- •Общие выводы по выбору числа и мощности силовых трансформаторов для систем электроснабжения

- •Режимы работы электроэнергетических систем

- •Резервы генерирующей мощности при управлении режимами ЭЭС

- •Выбор сечений проводов и кабелей

- •Общие положения

- •Выбор стандартного сечения проводника

- •Выбор сечений жил проводников по нагреву расчётным током

- •Выбор сечения по нагреву током короткого замыкания

- •Выбор сечений проводников по потерям напряжения

- •Выбор проводников электрической сети по экономической целесообразности

- •Расчёт токов короткого замыкания

- •Общие сведения о коротких замыканиях

- •Определение расчётных параметров элементов сети

- •Система относительных единиц

- •Система именованных единиц

- •Расчётная схема и схема замещения

- •Определение трёхфазного тока КЗ в сетях выше 1кВ

- •Определение токов КЗ от электрических машин напряжением выше 1кВ

- •Расчёт токов КЗ в электрических сетях до 1кВ

- •Влияние асинхронных двигателей на подпитку места КЗ до 1кВ

- •Расчёт несимметричных видов коротких замыканий

- •Расчёт токов КЗ в сетях постоянного тока

- •Защита элементов системы электроснабжения

- •Выбор предохранителей

- •Выбор автоматических выключателей

- •Основы релейной защиты

- •Требования к релейной защите, основные понятия и определения

- •Классификация РЗ

- •По элементной базе

- •По принципу действия электромеханических реле

- •По физической величине

- •По реакции на изменение входных физических величин

- •По принципу воздействия исполнительного органа на управляемую цепь

- •По способу действия на управляющий объект

- •По времени действия

- •По способу включения чувствительного элемента

- •По роду оперативного тока

- •По назначению

- •По типу

- •По способу обеспечения селективности при внешних К.З.

- •По характеру выдержек времени

- •По виду защит

- •Максимальные токовые защиты

- •Расчёт параметров МТЗ

- •Схемы МТЗ

- •МТЗ с независимой характеристикой времени срабатывания

- •МТЗ с зависимой характеристикой времени срабатывания

- •МТЗ с блокировкой по минимальному напряжению

- •Направленные МТЗ

- •Принцип работы реле направления мощности

- •Токовые отсечки

- •ТО мгновенного действия

- •Защита линий 6-35 кВ с помощью трёхступенчатой токовой защиты

- •Дифференциальные защиты

- •Продольная дифференциальная защита

- •Токовая погрешность ТА

- •Поперечная дифференциальная защита

- •Балансы мощности и электроэнергии

- •Баланс активной мощности

- •Баланс реактивной мощности

- •Баланс электроэнергии

- •Перенапряжения в системах электроснабжения

- •Общие положения

- •Защита от волн атмосферных перенапряжений

- •Защита от внутренних перенапряжений

- •Схемы защиты от перенапряжений

- •Молнезащита зданий и сооружений

- •Расчёт защиты зоны молнеотводов

- •Отклонения напряжения

- •Качество электрической энергии

- •Общие положения

- •Отклонения напряжения

- •Колебания напряжения

- •Размах изменения напряжения

- •Доза фликера

- •Несинусоидальность напряжения

- •Несимметрия напряжения

- •Длительность провала напряжения

- •Импульс напряжения

- •Коэффициент временного перенапряжения

- •Отклонение и размах колебаний частоты

- •Способы и средства улучшения качества электрической энергии

- •Компенсация реактивной мощности

- •Общие сведения

- •Способы снижения потребления реактивной мощности без компенсирующих устройств

- •Компенсирующие устройства

- •Расчёт потерь мощности и энергии в цеховых сетях

- •Скидки и надбавки к тарифу на электрическую энергию за компенсацию реактивной мощности

- •Выбор мощности и места установки компенсирующих устройств

- •Определение места установки компенсирующих устройств в сетях до 1 кВ

- •Компенсация реактивной мощности в сети 6-10 кВ

- •Компенсация реактивной мощности в электрических сетях со специфическими нагрузками

- •В сетях с резкопеременной несимметричной нагрузкой

- •Компенсация реактивной мощности в сети с резкопеременными нагрузками

- •Компенсация реактивной мощности в электрической сети с несимметричными нагрузками

- •Продольная ёмкостная компенсация реактивной мощности

- •Назначение и область применения продольной компенсации

- •Повышение предела пропускной способности линий электропередачи по углу. Улучшение потока распределения в сетях

- •Снижение потери напряжения

- •Выбор числа и мощности конденсаторов при продольной компенсации

- •Ёмкость конденсаторной установки на фазу

- •Сравнение продольной и поперечной компенсации

- •Сравнение по повышению уровня напряжения

- •Сравнение по активным потерям энергии

- •Сравнение требуемой мощности конденсаторов при последовательном и параллельном их включении

- •Раздел №2. Электрические нагрузки

- •Графики электрических нагрузок промышленных предприятий

- •Классификация графиков электрических нагрузок

- •Основные определения и обозначения

- •Показатели графиков электрических нагрузок

- •Методика определения эффективного числа электроприёмников

- •1. Определение эффективного числа приёмников при трёхфазных нагрузках

- •2. Определение эффективного числа приёмников при однофазных нагрузках

- •Определение средних нагрузок

- •Определение среднеквадратичных нагрузок

- •Определение расхода электроэнергии

- •Определение расчётных и пиковых нагрузок

- •Общие положения

- •Определение расчётной нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса

- •Определение расчётной нагрузки по удельной нагрузке на единицу производственной площади

- •Определение расчётной нагрузки по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции

- •Определение расчётной нагрузки по средней мощности и коэффициенту формы

- •Определение расчётной нагрузки по статистическому методу

- •Определение расчётной нагрузки согласно «Временным руководящим указаниям по определению электрических нагрузок промышленных предприятий»

- •Общие рекомендации по выбору метода определения расчётных нагрузок

- •Определение пиковых нагрузок

- •Учёт роста нагрузок

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Балансы мощности и электроэнергии

С физико-технических позиций применительно к электроэнергетическим системам (ЭЭС) необходимо рассматривать два вида баланса. Первый из них соответствует мгновенному

состоянию равновесия ЭЭС под влиянием факторов, характеризующих электромеханическое и электромагнитное взаимодействие её элементов. Техническими параметрами, отражающими это взаимодействие, являются активные и реактивные мощности. Поэтому первый вид баланса является балансом активной и реактивной мощностей.

Применительно к балансу мощности выделяются эксплуатационная и проектная постановки задачи его анализа. В процессе эксплуатации целью составления баланса мощности и анализа его составляющих является проверка достаточности имеющихся в системе мощностей (активной и реактивной) для покрытия ее максимальной нагрузки в суточном, месячном и годовом разрезах.

Аналогичная цель преследуется и составлением баланса мощности при решении задач перспективного проектирования. Отличительной чертой здесь является многовариантность соответствующих расчётов, определяемая как различными прогнозами динамики роста электропотребления, так и различными стратегиями развития структуры генерирующих мощностей. Вместе с тем намечаемые решения по обеспечению перспективного прироста мощности нагрузки системы за счет сооружения новых электростанций должны быть увязаны с возможностями обеспечения как новых, так и существующих электростанций энергоресурсами, для определения потребности в которых необходимо составление баланса электроэнергии.

Баланс активной мощности

Баланс активной мощности в ЭЭС определенного иерархического уровня составляется прежде всего для момента прохождения абсолютного годового максимума нагрузки системы. При наличии в энергосистеме крупных сезонных потребителей либо электростанций с существенным сезонным изменением располагаемой мощности (ГЭС, ТЭЦ) производится проверка баланса для весенне-летнего периода. Для энергосистем с большим удельным весом

базисных нерегулируемых электростанций (АЭС) баланс мощности необходимо составлять и для минимальной нагрузки выходных дней.

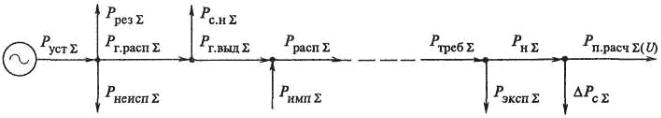

Рис. 1. Составляющие баланса активной мощности

Общее выражение условия баланса активной мощности в системе любого иерархического уровня имеет вид:

P |

P |

, |

расп. |

треб. |

|

где левая (приходная) часть отражает суммарную мощность, которой располагает система для обеспечения покрытия суммарной мощности, требующейся потребителям в момент прохождения годового максимума, фигурирующей в правой (расходной) части уравнения баланса. Составляющие приходной и расходной частей баланса активной мощности схематически показаны на рис. 1.

Расходная часть. В зависимости от принадлежности системы к тому или иному

иерархическому уровню при составлении баланса активной мощности нагрузка потребителей приводится к той или иной ступени номинального напряжения и представляется в виде некоторой эквивалентной нагрузки на шинах понижающих подстанций. Для районных

1

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

энергосистем это приведение осуществляется обычно к шинам 110 кВ, для ОЭС – 220 кВ.

Полученная таким образом эквивалентная нагрузка системы на рисунке 1 обозначена как

суммарная расчетная мощность потребителей символом |

P |

. При приведении к ступени U |

|

п.расч. (U ) |

|

она определяется путём суммирования нагрузок потребителей с учётом коэффициентов разновременности максимумов kр.м. , соответствующих всем предшествующим (более низким)

ступеням напряжения:

P |

|

(k |

р.м.(U ) |

k |

р.м.(U 1) |

...) P |

, |

п.расч. (U ) |

|

|

п.max |

|

|||

где P |

– суммарная максимальная нагрузка потребителей системы, включая постоянно |

||||||

п.max |

|

|

|

|

|

|

|

присоединенную нагрузку смежных районов соседних ЭЭС, за вычетом нагрузки, постоянно присоединенной к смежным районам других ЭЭС. При перспективном проектировании, когда точные графики нагрузок отдельных потребителей и их групп, как правило, неизвестны, используют среднестатистические значения коэффициентов разновременности максимумов:

kр.м.(10) 0,6 0,8; kр.м.(35) 0,8 0,85; kр.м.(110) 0,9 0,95.

Второй значительной составляющей расходной части баланса активной мощности

являются ее суммарные потери при передаче и распределении P |

, т.е. потери в линиях и |

с |

|

трансформаторах электрических сетей, которые приближенно оцениваются как некоторая доля суммарной расчетной нагрузки системы:

P |

k |

пот. |

P |

|

|

, |

|

|

|

|

|||||

|

с |

|

|

|

п.расч. (U ) |

|

|

|

|

|

|||||

где P |

|

|

k |

пот.(U ) |

– |

эквивалентный |

коэффициент, учитывающий потери в сетях всех |

||||||||

с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

U |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

номинальных напряжений в данной ЭЭС. |

|

|

|

||||||||||||

Значения k |

пот.(U ) |

P |

|

в процентах от |

P |

представлены в табл. 1 в соответствии с |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

сU |

|

|

п.расч. (U ) |

|

||||

данными.

Табл. 1. Относительные потери мощности и электроэнергии в сетях различных номинальных

напряжений

Суммарная эквивалентная нагрузка системы в соответствии со схемой рис. 1

P |

P |

P |

. |

|

|

н |

п.расч. (U ) |

с |

|

|

|

Последняя составляющая расходной части баланса – экспортируемая мощность |

P |

– |

|||

|

|

|

|

эксп. |

|

представляет собой мощность, выдаваемую в режиме максимальной нагрузки в соседние энергосистемы того же самого иерархического уровня по межсистемным связям. Её значение определяется из условий обеспечения баланса активной мощности в энергообъединении более высокого уровня.

Потребная мощность, которую должны обеспечить источники питания рассматриваемой системы, в итоге составит

P |

P |

P |

. |

треб. |

н |

эксп. |

|

Приходная |

часть. |

Фундаментальной характеристикой ЭЭС любого иерархического |

|

уровня является суммарная установленная мощность генераторов электростанций Pуст. , под

которой понимается сумма их номинальных мощностей |

P |

: |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

г.ном. |

|

P |

|

|

|

P |

|

|

P |

( j 1, ..., k; i |

1, ..., n), |

|

|

уст. |

|

г.ном.ij |

|

уст. j |

|

|

|

|

|||

|

|

|

j i |

|

|

j |

|

|

|

|

|

где n – |

число генераторов j-й электростанции; |

k – число электростанций системы; Pуст. j – |

|||||||||

2

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

установленная мощность j-й станции.

Суммарная располагаемая мощность генераторов системы меньше установленной на значение резервной и неиспользуемой мощности:

P |

P |

(P |

P |

). |

г.расп. |

уст. |

рез. |

неисп. |

|

Суммарная необходимая резервная мощность ( Pрез. ) предназначена для обеспечения

проведения плановых ремонтов основного оборудования электростанций, а также для покрытия дефицитов мощности в системе, связанных с аварийными отключениями генераторов и непредвиденным увеличением нагрузки по сравнению с прогнозируемым значением (так

называемый оперативный резерв |

P |

): |

|||

|

|

|

|

опер. |

|

P |

P |

P |

. |

|

|

рез. |

рем. |

опер. |

|

|

|

Мощность, необходимая для проведения текущих ремонтов в период прохождения максимума нагрузки, для энергосистем с преобладанием КЭС и АЭС приближенно оценивается

в 4–6% от Pуст. . Капитальные и средние ремонты выполняются в летний период, т.е. когда

имеет место провал в графике месячных максимальных нагрузок энергосистем. Как правило, площадь этого провала является достаточной для выполнения указанных видов ремонтов с учетом их нормативной длительности. В этом случае дополнительного резерва для капитальных и средних ремонтов не предусматривается.

Оптимальный оперативный резерв для каждой конкретной энергосистемы определяется на основе минимизации функции затрат, составляющими которой являются затраты на дополнительную резервную мощность и вероятный ущерб от недоотпуска электроэнергии потребителям. Значение этого резерва для современных энергосистем России лежит в

диапазоне 5–10% от Pуст. , причём меньшая цифра соответствует более крупным ЭЭС. Таким

образом, суммарную резервную мощность можно представить как некоторую долю установленной мощности системы:

P |

k |

P |

k |

P |

k |

P |

, |

рез. |

|

рем. уст. |

|

опер. уст. |

|

рез. уст. |

|

где kрез. kрем. kопер. – доля установленной мощности системы, предназначенная для

ремонтного и оперативного резерва.

Аналогичным образом представляется и неиспользуемая часть установленной мощности:

P |

k |

P |

. |

неисп. |

|

неисп. уст. |

|

Причинами неиспользования мощности являются, во-первых, наличие в системе

агрегатов, которые к моменту прохождения годового максимума еще не полностью освоены в эксплуатации и параметры которых не соответствуют номинальным значениям. Кроме того, могут существовать временные ограничения выдачи мощности некоторых электростанций из-за недостаточной пропускной способности их связей с системой или из-за дефицита

энергоносителей (например, на ГЭС в маловодный год). Еще одной причиной может явиться наличие так называемой «свободной» мощности на ГЭС, выполняющих в системе функцию пиковых электростанций. Эта мощность определяется в результате «вписывания» ГЭС в суммарный график нагрузки системы и определения их участия в покрытии максимума с учетом размещаемой на них доли оперативного резерва. В целом неиспользуемая мощность

обычно не превышает 1% от Pуст. .

В соответствии со схемой рис. 1 располагаемая мощность генераторов системы,

остающаяся после вычитания резервной и неиспользуемой мощности, должна быть

дополнительно уменьшена на суммарную нагрузку собственных нужд электростанций |

P |

. |

|

с.н. |

|

Значение этой нагрузки приближенно оценивается в процентах от установленной мощности электростанции и зависит от типа станции и вида используемого топлива (табл. 2). Для ГЭС мощностью до 200 МВт она составляет 1–3%, свыше 200 МВт – 0,5–1%. Таким образом, для

любой j-й электростанции |

P |

k |

с.н. j |

P |

, при этом |

|

с.н. j |

|

уст. j |

|

3

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

P |

|

|

k |

с.н. j |

P |

k |

с.н. |

P |

( j 1, ..., k ) , |

с.н. |

|

|

уст. j |

|

уст. |

|

|||

|

|

j |

|

|

|

|

|

|

|

где kс.н. – эквивалентный коэффициент, определяющий долю установленной мощности, идущей

на обеспечение работы агрегатов собственных нужд системы.

В итоге мощность, которая потенциально может быть выдана с шин электростанций системы, с учётом выражений для рассмотренных выше составляющих будет

P |

P |

P |

P |

(P |

P |

P |

) (1 k |

рез. |

k |

неисп. |

k |

с.н. |

)P |

k P |

. |

г.выд. |

г.расп. |

с.н. |

уст. |

рез. |

неисп. |

с.н. |

|

|

|

уст. |

г уст. |

|

|||

где kг |

– коэффициент, определяющий долю мощности, выдаваемой в сеть электростанциями, |

||||||||||||||

по отношению к суммарной установленной мощности. С учётом приведённых выше диапазонов значений коэффициентов kрез., kнеисп. , kс.н. значение kг лежит в пределах 0,8–0,85, т.е. 15–20 %

установленной мощности не участвует в покрытии суммарной нагрузки потребителей системы.

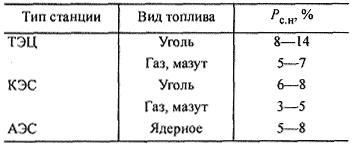

Табл. 2. Максимальная нагрузка собственных нужд электростанций

Полная располагаемая мощность системы |

P |

складывается из мощности, выдаваемой |

|

расп. |

|

собственными генераторами и импортируемой из соседних энергосистем:

P |

P |

P |

. |

расп. |

г.выд. |

имп. |

|

Последняя составляющая определяется аналогично экспортируемой мощности. Разность между суммарной потребностью энергосистемы в мощности и суммарной

возможной к использованию в балансе мощности её электростанций (с учётом экспорта и импорта) представляет собой дефицит или избыток мощности в системе. Баланс мощности считается удовлетворительным, если отклонение приходной части баланса от расходной не превышает половины мощности наиболее крупного агрегата. В случае наличия дефицита необходима корректировка планов развития генерирующих мощностей.

Баланс реактивной мощности

Общее потребление реактивной мощности в ЭЭС складывается из двух компонентов – реактивной нагрузки потребителей и потерь реактивной мощности в линиях и трансформаторах электрических сетей. В современных условиях для сетей с номинальным напряжением 35 кВ и выше общее потребление реактивной мощности приближенно оценивается в размере 1 квар на

1 кВт суммарной активной нагрузки Pн . При этом доля потерь реактивной мощности в общем

потреблении составляет 30–50% в зависимости от характеристик потребителей, числа ступеней трансформации и протяжённости сетей.

Располагаемая реактивная мощность генераторов электростанций составляет 0,5– 0,75 квар на 1 кВт установленной мощности, т.е. недостаточна для покрытия общей

потребности ЭЭС в реактивной мощности. В связи с этим возникает необходимость установки в ЭЭС дополнительных источников реактивной мощности (ИРМ), которые обеспечивают компенсацию избыточной реактивной нагрузки системы, поэтому их часто называют «компенсирующими устройствами». Установка ИРМ непосредственно у потребителей улучшает технико-экономические показатели системы электроснабжения, так как при этом

уменьшаются потоки реактивной мощности во всех элементах сети от источников питания до потребителей, что приводит, в свою очередь, к снижению годовых потерь электроэнергии и,

4

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

следовательно, к уменьшению затрат на их возмещение.

Вэлектрических сетях 35 кВ и выше передача реактивной мощности частично определяет степень падения напряжения в элементах сети и тем самым оказывает влияние на условия регулирования напряжения. Кроме того, в сетях 220 кВ и выше с достаточно протяженными и сильно загруженными линиями обеспечение баланса реактивной мощности является одним из важных условий гарантии статической устойчивости ЭЭС в нормальных и послеаварийных режимах. Поэтому анализ условий обеспечения баланса реактивной мощности является важной задачей как в эксплуатации, так и при проектировании ЭЭС.

Впоследнем случае баланс реактивной мощности составляется в два этапа. На первом (предварительном) этапе общее потребление реактивной мощности определяется исходя по приближённой оценке её потерь в сетях при прохождении абсолютного годового максимума нагрузки. Сопоставление потребной и располагаемой реактивных мощностей позволяет выявить минимально необходимую по условиям баланса потребность в дополнительных источниках реактивной мощности и осуществить их расстановку в узлах системы, прежде всего исходя из технических соображений.

Вместе с тем удовлетворение лишь условий баланса реактивной мощности не отвечает критерию максимальной экономической эффективности функционирования системы. Экономически целесообразная мощность компенсирующих устройств, как правило, превышает их мощность, необходимую по техническим ограничениям. В современных условиях считается целесообразным доведение компенсации реактивной мощности в среднем по ЕЭС до 0,4 квар на 1 кВт суммарной активной нагрузки. Таким образом, на втором этапе должна решаться задача оптимизации баланса реактивной мощности.

Рассмотрим составляющие приходной и расходной частей баланса, которые определяются на первом этапе. Эти составляющие схематически показаны на рис. 2.

Рис. 2. Составляющие баланса реактивной мощности

Общее выражение для условия баланса реактивной мощности аналогично условию для активных мощностей:

Qрасп. Qтреб. .

Расходная часть. Суммарная реактивная нагрузка ЭЭС Qн включает в себя расчетную нагрузку потребителей Qп.расч. и потери в сетях Qс , т.е.

Qн Qп.расч. Qс .

Расчётная реактивная нагрузка потребителей, приведённая к той же ступени

напряжения, что и активная нагрузка, определяется по усредненным значениям |

tg п.ср.(U ) в |

|||||

соответствии с выражением |

|

|

|

|||

Q |

P |

|

tg |

п.ср.(U ) |

, |

|

п.расч. (U ) |

п.расч. (U ) |

|

|

|

||

где значение |

tg п.ср.(U ) |

берётся |

в соответствии с учётом компенсирующих |

устройств, |

||

установленных у потребителей, а также потерь в сетях предшествующих ступеней напряжения. Для шин напряжением 6–10 кВ понижающих подстанций это значение принимается равным 0,4

( cos п.ср. 0,93 ), для шин 35, 11О и 220 кВ – соответственно 0,5; 0,55 и 0,6

( cos п.ср. 0,9; 0,88; 0,86 ).

Потери реактивной мощности в сетях включают две компоненты:

5

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Qс Qтр. Qл ,

где Qтр. – суммарные потери в трансформаторном оборудовании подстанций сети; Qл –

суммарные потери в линиях электропередачи.

Вэлектрических сетях с Uн 220 кВ основным типом подстанций являются подстанции

сдвухобмоточными трансформаторами, для которых при числе параллельно включенных трансформаторов nтр. 2 и коэффициенте аварийной перегрузки 1,4 потери реактивной

мощности приближенно оцениваются в размере 10% от полной мощности нагрузки подстанции

Sн , т.е.

Qт 0,1Sн .

Потери реактивной мощности в подстанциях с автотрансформаторами зависят от класса напряжения, соотношения нагрузок на шинах СН (среднего напряжения) и НН (низкого напряжения) и коэффициента загрузки обмотки ВН (высокого напряжения). Для их приближенного определения служат графические зависимости. Вместе с тем для подстанций с автотрансформаторами 220/110 кВ с некоторым запасом можно использовать ту же оценку, что и для подстанций с двухобмоточными трансформаторами.

Мощность нагрузки i-й подстанции на пути от источника питания проходит не через

одну, а через несколько трансформаций. Если считать, что на каждой из них теряются 10% от полной мощности этой нагрузки, то можно оценить суммарные потери реактивной мощности в

подстанциях сетей Uн 220 кВ следующим образом:

Qт 0,1 mi Sнi ,

i

где mi – число трансформаций нагрузки i-й подстанции на пути от источника питания до её

шин НН. Вторая составляющая суммарных потерь реактивной мощности – потери в линиях электропередачи – также зависит от полных мощностей, которые протекают в продольных

ветвях их схем замещения. Для одноцепной линии длиной li j , включённой между узлами i и j,

потери реактивной мощности составляют

Qлij ( Sij )2 x0ijlij Qл0ijlij ,

U н

где x0ij – удельное реактивное сопротивление; Qл0ij – удельные потери реактивной мощности.

В свою очередь зарядная мощность такой линии

Q |

U 2b |

l |

Q |

l , |

|

|

|

|

Сij |

|

н 0ij |

ij |

С0ij ij |

|

|

|

|

где b0 ij – удельная ёмкостная проводимость; QС0ij – удельная зарядная мощность. |

||||||||

Соотношение между Qл |

и QС |

зависит от значения отношения передаваемой активной |

||||||

мощности |

к натуральной ( P P / P |

). Значение разности между зарядной мощностью и |

||||||

|

|

|

|

|

* |

|

нат. |

|

потерями, отнесённое к зарядной мощности, определяется через Р, следующим образом: |

||||||||

Q |

|

(Q |

Q |

) / Q |

1 (P |

)2 . |

||

*ij |

Сij |

|

лij |

Сij |

|

*ij |

|

|

Зависимость Q*ij |

f (P*ij ) |

представлена на рис. 3. При известном значении Q*ij потери |

||||||

реактивной мощности в линии находятся по выражению |

||||||||

Qлij |

(1 Q*ij )QС0ijlij Qл0ijlij |

|

||||||

с использованием усредненных значений QС0 для линий соответствующего класса напряжения:

110 кВ – 30 квар/км, 220 кВ – 120 квар/км, 330 кВ – 375 квар/км, 500 кВ – 900 квар/км.

Для определения общих потерь реактивной мощности в линиях в той части сети, которая не представлена эквивалентными нагрузками, необходимо просуммировать результаты их определения для отдельных линий по алгоритму, рассмотренному выше.

6

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Рис. 3. Приближенное соотношение между избытком (дефицитом) реактивной мощности в линии и передаваемой по ней активной мощностью

Последняя составляющая расходной части баланса – экспортируемая реактивная мощность Qэксп. – находится в соответствии с определенной при составлении баланса активной

мощностью Pэксп. и с учётом коэффициента мощности cos эксп. , который для межсистемных

связей 35–220 кВ принимается равным 0,9–0,95, а для линий более высоких напряжений 0,95–

1,0. При этом

Q |

P |

tg |

эксп. |

. |

эксп. |

эксп. |

|

|

Таким образом, суммарная потребная реактивная мощность в соответствии с рис. 2.

Qтреб. Qн Qэксп. Qп.расч. Qтр. Qл Qэксп. .

Приходная часть. Возможности выдачи реактивной мощности генераторами

электростанций при составлении баланса учитываются в соответствии с их номинальными коэффициентами мощности cos г.ном. , которые для агрегатов ГЭС и ТЭЦ составляют 0,8–0,85, а

для агрегатов КЭС и АЭС 0,85–0,9. При этом установленная реактивная мощность генераторов системы определяется как

Q |

|

|

P |

tg |

г.ном.ij |

( j 1, ..., k; i 1, ..., n), , |

|

|

|

|

|

|

|

уст. |

|

г.ном.ij |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

j |

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где символы i, j, k, n имеют тот же смысл, что и в формуле для Pуст. . |

|

|

|

|

|||||||||

Значения |

неиспользуемой Qнеисп. и резервной |

Qрез. |

мощностей |

вычисляются по |

|||||||||

найденным |

при |

составлении |

баланса активных мощностей |

значениям |

P |

, |

P |

и |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

неисп. |

|

рез. |

|

номинальным коэффициентам мощности соответствующих генераторов. При этом располагаемая реактивная мощность электростанций системы

Qг.расп. Qуст. (Qрез. Qнеисп. ).

Реактивная мощность, необходимая для работы установок собственных нужд

электростанций, |

оценивается в соответствии с коэффициентом мощности cos с.н. 0,7 , чему |

||||

соответствует tg с.н. 1,02 , т.е. |

|

||||

Q |

P |

|

tg |

P |

. |

с.н. |

с.н. |

с.н. |

с.н. |

|

|

Выдаваемая генераторами в сеть реактивная мощность

Qг.выд. Qг.расп. Qс.н. .

В отличие от баланса активной мощности полная располагаемая реактивная мощность содержит дополнительно две составляющие – суммарную зарядную мощность линий QС и

мощность установленных ИРМ QИРМуст. , которые учитывались при определении Qп.расч. :

Qрасп. Qг.выд. Qимп. QС QИРМуст. .

7