Ответы ГОРНОЕ ДЕЛО

.pdf

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

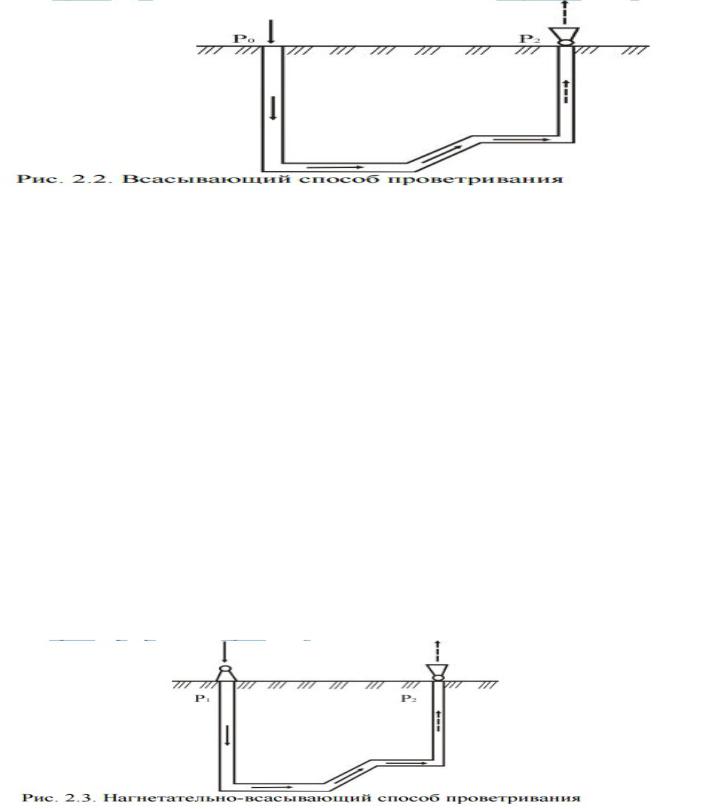

Всасывающий способ проветривания основан на том, что необходимый для движения воздуха перепад давления создается путем разрежения воздуха вентилятором в устье ствола, выдающего воздух (рис. 2.2).

За счет механической работы вентилятора давление воздуха в устье ствола уменьшается до значения Р2, меньшего нормального атмосферного давления. В этом случае депрессия шахты определяется по формуле h = P0 - P2

Достоинства всасывающего способа: – так как давление воздуха в любой точке горных выработок ниже нормального барометрического, то в случае остановки вентилятора воздух с дневной поверхности будет поступать в горные выработки под действием разности между атмосферным давлением и давлением воздуха в шахте, что особенно важно для газовых шахт, так как в таких случаях давление в выработках будет повышаться, вызывая замедление процесса загазирования выработок; – возможность применять как одну центральную вентиляционную установку, так и несколько их, которые устанавливаются на флангах шахтного поля; легче осуществляется регулирование распределения воздуха в выработках и реверсирование струи.

Недостатки всасывающего способа: – подсосы воздуха с поверхности через зоны обрушения, трещины и провалы, что вызывает загрязнение воздуха в очистных забоях и снижение интенсивности вентиляции; – необходимость систематически осматривать и очищать канал вентилятора от рудничной пыли; – необходимость систематически контролировать содержание метана в общей исходящей струе, так как вероятность взрыва метана при проходе воздушной струи через вентиляционную установку возрастает. – на пластах, опасных по самовозгоранию, может явиться причиной возникновения пожаров, в связи с чем всасывающий способ проветривания применяется при разработке угольных пластов, не склонных к самовозгоранию (на глубине >200 м) и не имеющих аэродинамической связи с поверхностью через зоны обрушения, провалы, трещины и др.

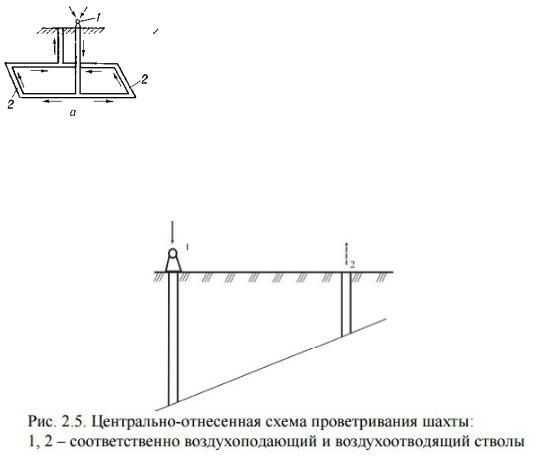

Комбинированный (нагнетательно-всасывающий) способ вентиляции заключается в том, что в одной части выработок шахты нагнетательным вентилятором создается избыточное давление воздуха, а в другой части всасывающим вентилятором – разрежение (рис. 2.3)

Достоинства комбинированного способа: – уменьшение аэродинамической связи с поверхностью, в связи с уменьшением разности давлений между выработками шахты и дневной поверхностью; – распределение общешахтной депрессии на два вентилятора.

Недостатки комбинированного способа: – наличие нескольких вентиляционных установок; – трудность управления вентиляцией. Способ применяется на шахтах при значительной протяженности горных выработок и разработке самовозгорающихся углей и руд.

Схемы проветривания шахт

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Выбор схемы проветривания должен производиться с учетом требований Правил безопасности. В частности: – запрещается подача воздуха в шахту по скиповым и наклонным стволам, оборудованным конвейерами; – не разрешается выдача воздуха через обрушенные зоны и завалы; – должны соблюдаться допустимые минимальные и максимальные скорости движения воздуха в выработках; В зависимости от числа и взаимного расположения выработок, по кото рым подается свежий и

отводится загрязненный воздух, различают центральные, фланговые и комбинированные схемы вентиляции.

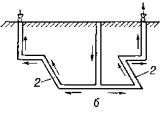

Центральная схема проветривания (рис. а) характеризуется расположением воздухоподающего и воздуховыдающего стволов в центре шахтного поля. Расстояние между стволами находится в пределах 30 – 100 м. Эта схема применяется при глубине разработки >200 м.

Если стволы располагаются на значительном расстоянии один от другого, такая схема называется центрально-отнесенной . Данная схема применяется при отработке верхней части шахтного поля. Так как при центрально-сдвоенной и центрально-отнесенной схемах воздух движется по параллельным выработкам, но в противоположном направлении (свежий воздух – к забоям, загрязненный – из забоев), то эти схемы называются возвратноточными.

Достоинства центральных схем: – относительно малые капитальные затраты, т.к. проходятся два ствола; – быстрый ввод шахты в эксплуатацию; – незначительные потери полезного ископаемого в целиках; – наличие одной вентиляционной установки; – концентрация всех поверхностных сооружений шахты; – простота управления проветриванием.

Недостатки центральных схем: – относительно высокая депрессия шахты, вследствие удлинения пути движения воздуха по вентиляционной сети; – большие утечки воздуха в околоствольном дворе и на пути движения свежей и исходящей струй; – необходимость обеспечения глубины регулирования вентилятора (в связи с тем, что изменяется расстояние очистных забоев до стволов); – потребность в вентиляционном горизонте по всей длине шахтного поля.

Фланговые (диагональные) схемы проветривания применяются при вскрытии шахтного поля в центре и на границах. В центре шахтного поля располагаются один или два ствола (как правило, воздухоподающие), а на границах шахтного поля – фланговые стволы (как правило, воздухоотводящие). Воздух по всей длине крыла движется в одном направлении, т. е. фланговые схемы вентиляции являются прямоточными. Схема применяется при разработке верхних горизонтов, т. е. при незначительной глубине горных работ.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Достоинства фланговых схем проветривания: – отсутствие утечек воздуха при его движении от воздухоподающего ствола до очистного забоя; – уменьшение общешахтной депрессии за счет сокращения пути движения воздуха; – равномерное распределение депрессии вентилятор главного проветривания на весь период отработки шахтного поля; – отсутствие необходимости поддержания выработок вентиляционного горизонта в течение всего периода отработки шахтного поля.

Недостатки фланговых схем: – большие капитальные затраты связанные с необходимостью проведения выработок основного горизонта перед началом очистных работ до границ шахтного поля; – увеличение потерь полезного ископаемого в охранных околоствольных целиках; – наличие большого числа вентиляционных установок усложняющих управление вентиляторами, их электроснабжение и обслуживание; – трудности реверсирования струй при аварийных режимах.

Комбинированные схемы проветривания шахт построены на сочетании в себе элементов центральных и фланговых схем с целью использования их преимуществ. В этих схемах в качестве воздухоподающего используется центральный ствол, а в качестве воздухоотводящих – центральные и фланговые стволы. В этих схемах в качестве воздухоподающего используется центральный ствол, а в качестве воздухоотводящих – центральные и фланговые стволы. При использовании таких схем часть выработок (особенно выработки, удаленные от воздухоподающего ствола участков) проветривается по прямоточным схемам, а другая часть – по возвратноточным. Если по условиям проветривания шахтное поле целесообразно разделить на ряд участков (секций), то применяется комбинированная секционная схема проветривания. В этом случае в центре шахтного поля проходятся воздухоподающие и воздухоотводящие стволы, а на флангах для отвода воздуха – шурфы.

Секционная схема применяется на крупных шахтах и рудниках, где для подачи и отвода воздуха используются до 10 шахтных стволов.

Достоинства комбинированных схем проветривания: – при значительном числе выработок и больших размерах шахтного поля депрессия вентиляционных установок остается относительно невысокой; – повышается надежность проветривания отдельных участков; – упрощается регулирование распределения воздуха на участках; – повышается безопасность работ благодаря увеличению числа выходов из шахты на поверхность.

Недостатки комбинированных схем: – сложность вентиляционной сети; – трудность управления работой вентиляторов и регулирования распределения воздуха по шахте в целом; – большие капитальные затраты.

12.Электрическое взрывание. Электродетонаторы. (Схема)

Достоинства:

+безопасность взрывника т.к во время подключения ЭД к цепи и в момент взрыва он находится на безопасном расстоянии.

+взрывание массовых зарядов при мгновенном, короткозамедленном и замедленном взрывании

Недостатки:

-сложность выполнения и необходимость расчета эл/взрывной сети

-высокая стоимость средств взрывания.

-опасность в отношении блуждающих токов.

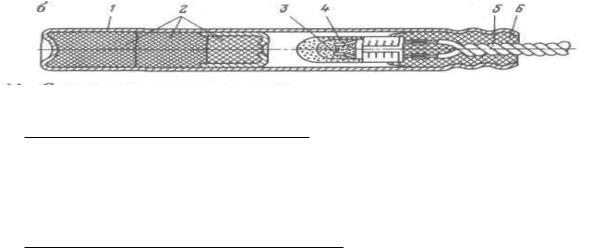

Электродетонатор представляет собой капсюль-детонатор с закрепленным в нем электровоспламенителем в одной гильзе. Эл/воспламенитель состоит: из воспламенительной головки, устройства ее зажигания и выводных проводов.

Принцип действия ЭД состоит в том, что при прохождении эл/тока мостик накаливается, воспламенительный состав вспыхивает и пламенем через отверстие чашечки возбуждает взрыв первичного и вторичного ВВ. в КД.

ЭД различают:

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

по типу находящегося в них заряда инициирующего ВВ.: гремучертутно-тетриловые и азидо-тетриловые;

по времени срабатывания: мгновенного, короткозамедленного и замедленного

действия;

по условиям применения: в сухих или обводненных местах; в шахтах опасных или пне опасных по газу и пыли.

1-гильза; 2-заряд детонатора; 3-мостик; 4-внутренние и наружные слои воспламенителя; 6- выводные провода; 7-пластиковая пробочка.

ЭД замедленного действия (ЭД-ЗД) – в них между эл/воспламенителем и первичным инициирующим ВВ помещен столбик замедляющего состава. Столбик замедляющего состава воспламеняется пламенем эл/воспламенителя и сгорает в течении строго определенного времени, вызывая в конце горения взрыв заряда инициирующего ВВ. ЭД-ЗД изготавливают двух типов: гремучертутно-тетриловые и азидовые. ЭД-ЗД (отечественные) изготавливаются с 9 ступенями замедления.

ЭД короткозамедленного действия (ЭД-КЗ) – имеет замедляющий состав, который сгорает в течении времени, измеряемого миллисекундами. Необходимая величина замедления достигает подбором состава замедления и высотой его столба.

13. Шахтный воздух. Главные ядовитые и взрывчатые примеси шахтного воздуха.

Шахтный воздух — это поступающий в выработки атмосферный воздух, который в результате взаимодействия с горными породами, происходящих в шахте окислительных процессов и выделения различных газов претерпевает изменения: в нем понижается содержание кислорода из-за увеличения объема углекислого газа, азота и присоединения ядовитых (сероводород, сернистый газ, оксид углерода) и взрывчатых (метан, водород) газов. Кроме того, в нем содержится угольная и породная пыль.

В подземных выработках изменяются физические параметры воздуха: влажность, температура, давление и плотность. Шахтный воздух можно рассматривать состоящим из трех частей: атмосферный воздух -f активные газы + + мертвый воздух.

Атмосферный воздух состоит из смеси газов и паров. Примерный состав атмосферного воздуха на уровне моря (в процентах по объему): азот — 11; кисло¬род — 21; аргон — 0,9; пары воды — 1; углекислый газ, водород и другие газы — 0,1. Нормальная плотность воздуха при 0 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм. рт. ст.) — 1,29 кг/м3.

К активным газам относятся всякого рода ядовитые или взрывчатые газы, которые выделяются в горных выработках (оксид углерода, сероводород, сернистый газ, диоксид азота, метан, водород и др.).

Под мертвым воздухом понимается смесь углекислого газа (5—15 %) и азота (85—95 %), содержание которых в шахтном воздухе значительно выше, чем в атмосферном.

Главные составные части шахтного воздуха. К и с л о р о д (02) — газ без цвета и запаха, нормальная плотность 1,43 т/м3. Химически чрезвычайно активен, легко соединяется с простыми и сложными газами, поддерживает горение. Растворимость кислорода в воде незначительна (5 % по объему при О °С).

Кислород необходим для дыхания людей. Согласно ПБ, содержание его в воздухе выработок, в которых находятся или могут находиться люди, должно быть не менее 20 %. При понижении содержания кислорода в воздухе до 17 % у человека наблюдаются одышка и сердцебиение.

Причины понижения содержания кислорода в шахтном воздухе: выделение других газов (метан, углекислый газ и др.), окисление горных пород, угля и дерева, выделение газов при ведении буровзрывных работ и других производственных процессах, в меньшей мере — дыхание людей. Резкое снижение содержания кислорода наблюдается при шахтных пожарах, взрывах метана и угольной пыли.

Азот (N2) — газ без цвета, запаха, нормальная плотность его 1,25 кг/м3, дыхания и горения не поддерживает.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Вшахте азот образуется при взрывных работах, гниении органических веществ, иногда выделяется из пластов угля и горных пород.

Углекислый газ (С02) бесцветен, обладает слабокислым вкусом, не горит и не поддерживает горения, нормальная плотность — 1,98 кг/м3. Из-за высокой плотности этот газ скапливается у почвы выработок, в нижней части шурфов, в уклонах и зумпфах, поэтому замеры содержания С02 необходимо производить у почвы (особенно это касается старых заброшенных выработок). Сам по себе этот газ слабо ядовит и в небольших количествах он необходим для стимулирования дыхания.

При содержании в воздухе 3 % С02 дыхание человека учащается в два раза, 5 % — учащается в три раза и становится тяжелым, 6 % — появляются сильная одышка и слабость, 10 % — наступает обморочное состояние, 20—25 % — возможно смертельное отравление.

По ПБ содержание С02 в действующих выработках не должно превышать 0,5 %, в исходящей струе воздуха шахты — 0,75 %.

Углекислый газ в шахте обычно образуется пр» гни¬ении крепежного леса, в результате медленного окисления угля; кроме того, он выделяется непосредственно из горных пород и угля. Второстепенные источники образо¬вания С02 — дыхание людей, взрывные работы. Большое количество С02 выделяется после взрывов рудничного газа и пыли, а также при пожарах.

Главные ядовитые и взрывчатые примеси шахтного воздуха.

К главным ядовитых и взрывчатых примесей шахтного воздуха относятся оксид углерода, сероводород, сернистый ангидрид, оксиды азота, водород и другие.

Оксид углерода (СО) - ядовитый газ без цвета и запаха, относительная плотность 0,97. Длительная работа человека в атмосфере, составляет 0.01% оксида углерода, вызывает заболевание с тяжелыми последствиями.

Содержание в атмосфере 0,4% оксида углерода является смертельно опасным. При 1% СО человек теряет сознание после нескольких вдыханий.

Правилами безопасности допускается содержание СО в рудничном воздухе 0,0017%.

Главными источниками образования СО в шахтах является рудничные пожары, взрывы метана или угольной пыли. СО образуется также при взрывных работах.

Сероводород (H2S) - газ без цвета, с характерным запахом тухлых яиц и сладковатым вкусом, нормальная плотность его 1,53 кг/м3. Имеет значительные ядовитые свойства.

По характерным запахом сероводород легко обнаружить даже если содержание его в воздухе очень незначительный и не угрожает здоровью человека. При значительных концентрациях Н2S в воздухе его запах не чувствуется, что увеличивает его опасность.

Сероводород образуется при разложении органических веществ, при взрывных работах, особенно в случаях неполного сгорания взрывчатых веществ, при горении угля, вмещающего Пирит, а также выделяется из трещин угольных пластов и пород, иногда совместно с метаном.

Сернистый ангидрид (SO2) - газ без цвета, с острым вкусом и запахом. Слишком ядовит. Относительная плотность - 2,2.

Присутствие SO2 даже в незначительном количестве приводит к разъедание слизистых оболочек глаз, носа.

Кратковременное пребывание человека в атмосфере с 0,05% SO2 опасно для жизни. Предельное содержание SО2 в шахтном воздухе - 0,00038%.

Вшахте SО2 образуется при взрывных работах, горении угольных пластов содержащих серу, а также выделяется из угля и породы.

Оксиды азота (NO, N2O5, NO2, N2O4) образуются в шахте при взрывных работах. Больше устойчивый диоксид азота NO2 - газ красно - бурого цвета, и легко может быть обнаруженным по резкому запаху задолго до опасной концентрации.

Оксиды азота хорошо растворяются в воде, в одном объеме воды при 20 ° С растворяется 67 объемов N2O5, поэтому во влажных выработках они поглощаются влагой воздуха. В качестве эффективного меры борьбы с ними применяют орошения.

Оксиды азота очень ядовиты. Опасность усугубляется еще и тем, что токсическое действие их на организм человека проявляется через 6, а иногда и 40 часов после отравления. Смертельная концентрация оксидов азота при кратковременном вдыхании - 0,025%. Содержание оксидов азота в воздухе действующих выработок угольных шахт не должен превышать

0,00026% в пересчете на NO2.

14.Элементы уступа (схема) и основные понятия

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

уступ –это часть толще пород в карьере имеющие рабочую поверхность в форме ступенек и разрабатываемыми самостоятельными средствами выемки и транспорта. Площадка уступа - называют горизонтальную поверхность, ограничивающую уступ по высоте; различают нижнюю и верхнюю площадки уступа. О т к о с о м у с т у п а называют наклонную поверхность,

ограничивающую уступ со стороны выработанного пространства. Угол между откосом уступа и горизонтальной

плоскостью |

называют у г л о м о т к о с а у с т у п а . Линии пересечения откоса уступа, с его |

|||||||

|

|

|

|

и н и ж н е й б р о в к а м и |

||||

верхней и нижней площадками называют соответственно в е р х н е й |

||||||||

у с т у п а . |

|

|

|

|

|

|

||

Поверхность уступа, являющаяся непосредственным |

объектом |

горных работ и |

||||||

перемещающаяся в результате ведения этих работ называется забоем уступа. Забоем служит торец уступа иногда откос.(1 и 2 нижняя и верхняя площадка уступа, 3 откос, 5 и 5 нижняя и верхняя бровка уступа, 6 забой, 7 и 8 направления подвигания забоя и фронта работ, α угол откоса.)

15. Классификация подземных горных выработок. Схема взаимного расположения подземных горных выработок.

Шахтой называется самостоятельная производственнохозяйственная единица горного предприятия, разрабатывающая подземным способом месторождение или его участок. Шахтный ствол 1 — вертикальная или наклонная горная выработка, имеющая непосредственный выход на земную поверхность и служащая для подъема полезного ископаемого и пустой породы, транспортировки различных грузов, спуска и подъема людей, вентиляции, водоотлива. Для выполнения этих работ стволы оборудуют подъемными установками. По ним прокладывают электрические кабели, трубы для воды и сжатого воздуха.

Штольня 3 — горизонтальная горная выработка, имеющая непосредственный выход на земную поверхность и предназначенная для тех же целей, что и шахтный ствол. Крепление штолен не отличается от крепления основных откаточных выработок.

Квершлаг 4 — горизонтальная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность и пройденная вкрест простирания по пустым породам. В тех случаях, когда горизонтальная выработка пройдена вкрест простирания по руде, ее называют ортом. Орты различают откаточные 5 и подэтажные 6.

Шт р е к 7 — горизонтальная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность. В отличие от квершлагов и ортов штреки проводят по простирашда рудного тела. Штрек, проведенный по пустым породам, называют полевым 7, в рудном теле — рудным 8. Штреки, расположенные на уровне горизонтов доставки, называют подэтажными.

Восстающий 9, 10 — вертикальная или наклонная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность. Восстающий служит для спуска руды полезного ископаемого, подъема и спуска материалов, перемещения людей, проветривания. В зависимости от назначения восстающие имеют не-сколько отделений (обычно два-три). В этих случаях они крепятся срубовой крепыо. Капитальные восстающие, обслуживающие одив или несколько горизонтов, крепят бетоном.

Шу р ф 11 — вертикальная горная выработка, обычно малого сочения и небольшой глубины, имеющая непосредственный выход на земную поверхность и предназначенная для разведки месторождения, вентиляции, спуска материалов.

Уклон — наклонная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность и служащая для подъема грузов с нижнего горизонта на верхний механическвм способом.

Б ремсберг — наклонная горная выработка, подобная уклону предназначенная для спуска полезного ископаемого с верхнего горизонта на нижний механическим способом.

16. Кислородный баланс ВВ и основные компоненты входящие в состав ВВ.

Кислородный баланс измеряется (в %) недостаток или избыток кислорода в составе ВВ против того кол-ва которое необходимо для полного окисления горючих эл-в в составе ВВ. РАЗЛИЧАЮТ:положительный,отлицательный и нулевой кислородный баланс. Если в составе ВВ имеется недостаток кислорода,то такое ВВ имеет отриц.кислородный баланс. Если в составе ВВ

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

имеется избыток кислорода,то положительный кислородный баланс. При отриц.балансе увеличив.образование окиси углерода. При положит.балансе увеличив образование окиси азота. Кислородный баланс читается нулевым если в составе ВВ содержится кол-во кислорода необходимого для полного окисления горючих компонентов.При таких взрывах обр.min кол-во ядовитых газов,и max кол-во энергии.

Основные компоненты входящие в состав ВВ.

1.ОКИСЛИТЕЛИ-это вещ-ва содержащие избыточный кислород (имеет положительный кислородный баланс),расходуемый при взрыве на окисление горючих эл-в.

В качестве окислителя прим-ют аммиачную,калиевую,натриевную селитру и тд.

2.ГОРЮЧИЕ ДОБАВКИ-это твердые или жидкие вещ-ва содержащие недостаток кислорода(имеет отрицательный кислородный баланс). В качестве горючих добавок прим-ют не взрывчатые добавки:алюминий,магний,солярка,древесная мука и тд.

Взрывчатые-тратил,гексоген,и тд.

Горючие добавки вводят в состав ВВ для увеличения кол-ва энергии выделяемой при взрыве.

Роль горючих добавок выполняют также взрывчатые вещества (тротил, гексоген и т. д.), имеющие в своем составе недостаточное количество кислорода для полного окисления содержащихся в них горючих элементов; при этом часть углерода, выделяемого при взрыве таких ВВ в виде окиси, в свободном состоянии или в виде горючих соединений, реагирует с избыточным кислородом окислителя, повышая теплоту и общую энергию взрыва ВВ.

Горючие и другие добавки ВВ. Кроме перечисленных основных взрывчатых компонентов, в состав ВВ входят невзрывчатые органические горючие добавки, богатые горючими элементами (водородом и углеродом), которые окисляются избыточным кислородом аммиачной селитры, выделяя при этом дополнительную энергию. Твердые горючие добавки вводят в состав ВВ в тонкоизмельченном виде, чтобы увеличить поверхность соприкосновения с селитрой (древесная, торфяная мука, мука хлопкового жмыха и т. д.). Эти добавки выполняют в составе ВВ также функцию разрыхлителя, снижая слеживаемость ВВ при хранении. Из жидких горючих добавок применяется соляровое масло, мазут (до 6 %). Комбинация жидкой и твердой горючих добавок обеспечивает лучшее удержание солярового масла в составе ВВ на поверхности гранул аммиачной селитры. На некоторых предприятиях в состав игданита добавляют тонкодисперсный аэросил, увеличивающий удерживающую способность гранул к жидкому горючему. В качестве металлической горючей добавки все шире применяется алюминиевая пудра, которая повышает теплоту взрыва за счет большого количества тепла, выделяемого при окислении алюминия, и повышает объемную концентрацию энергии ВВ благодаря увеличению плотности. В состав водоустойчивых ВВ вводят гидрофобные добавки (парафин, асфальтит, стеарат кальция и т. п.), которые также выполняют роль горючих. В состав водосодержащих ВВ вводят добавки (загустители), превращающие водный раствор аммиачной селитры в гелеобразную консистенцию, затрудняющую вымывание загущенного раствора водой, находящейся в скважине, и аммиачной селитры из заряда.

Вкачестве таких загущающих добавок применяют гуаргам, карбоксилметилцеллюлозу (КМЦ), полиакриламид и т. д.

С е н с и б и л и з а то р ы — вещества, вводимые в состав ВВ для повышения его чувствительности к восприятию и передаче детонации. Это, как правило, мощные ВВ (тротил, гексоген, нитроэфиры), чувствительные к инициаторy которые в смеси малочувствительных (аммиачная селитра и т. п.) с невзрывчатыми веществами (древесная или хлопковая мука) обеспечивают нормальную чувствительность такого смесевого ВВ к инициированию ее капсюлем-детонатором, электродетонатором, детонирующим шнуром или промежуточным детонатором и одновременно повышают взрывчатые характеристики этого смесевого ВВ. Роль сенсибилизатора могут выполнять и невзрывчатые вещества (горючие добавки): соляровое масло, древесная мука или уголь. При этом образуются простейшие смесевые ВВ: динамоны, игданиты, гранулиты.

С т а б и л и з а т о р ы вводят в состав ВВ для повышения их химической и физической стойкости.

Вкачестве стабилизатора используют древесную, жмыховую и торфяную муку в аммонитах, также выполняющую роль горючих добавок и разрыхлителей, уменьшающих слеживаемость и

повышающих стабильность свойств ВВ. В качестве стабилизатора в игданит вводится аэросил (аморфный тонкодисперсный Si02), а в водосодержащие ВВ — гуаргам, полиакриламид, КМЦ, хромовые квасцы и т. д.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Ф л е г м а т и з а т о р ы — легкоплавкие вещества, масла, имеющие высокую теплоемкость и высокую температуру вспышки, обволакивающие частицы ВВ и не вступающие с ним в реакцию. Введение флегматизаторов снижает чувствительность ВВ к механическим воздействиям и обеспечивает более безопасные условия его применения. В качестве флегматизатора используют: вазелин, парафин, различные масла и т. д.

17. Виды выделения метана в шахтах. Свойства метана. Методы борьбы с опасными скоплениями и выделениями метана в горных выработках.

Различают три вида выделений метана в горные выработки: обыкновенное, суфлярное и внезапное. Обыкновенное выделение метана происходит со всей обнаженной поверхности угля и пород из пор и трещин со скоростью от долей до десятков м3 в минуту. Кроме того, газ может выделяться из отбитого угля и выработанного пространства. Наибольшее количество метана поступает в горные выработки в результате обыкновенных выделений. Количество выделяющегося газа может изменяться в течение суток под влиянием ряда факторов, к которым относятся:

резкое изменение барометрического давления, при понижении давления увеличивается газовыделение из старых выработок, выработанного пространства и отбитого угля; технологические процессы, в результате работы комбайна, подрубки угля врубовой машиной и взрывных работ газовыделение увеличивается; изменение горного давления на пласт — при повышенном давлении призабойная часть пласта

раздавливается и газовыделение увеличивается; из-за обрушения кровли может мгновенно выделиться большое количество метана из выработанного пространства; изменение режима работы вентилятора или его остановка — меняется давление воздуха в горных выработках;

сейсмические явления — при землетрясениях разрушаются перемычки в выработках и увеличивается трещиноватость угля, что приводит к резкому увеличению выделения метана из выработанного пространства и пластов угля.

При суфлярном выделении метан выделяется, часто со свистом, из крупных трещин в угле или породе, из пробуренных скважин. Дебит суфляров составляет 1 м8/мин и более на участке выработки длиной не более 20 м. Как правило, дебит суфляра в первоначальный момент максимальный, с течением времени он постепенно уменьшается. Продолжительность суфляров различна — от нескольких дней до нескольких лет.

Суфляры бывают природного и эксплуатационного происхождения. Природные суфляры обычно приурочены к зоне геологических нарушений.

Если месторождение представлено свитой газоносных пластов, то при разработке одного из них в трещинах почвы скапливается газ, проникающий из других пластов. При равномерном разрушении пород почвы, происходит обычно невысокое выделение метана. Если же прочные породы почвы внезапно разрушаются в выработанном пространстве лавы или в подготовительной выработке, то происходит прорыв метана с интенсивностью от 1,5 до 300 м3/мин, общее выделение метана достигает 1 млн. м3. Это и есть суфляр эксплуатационного происхождения.

При внезапном выбросе в горную выработку за короткий промежуток времени выделяется большое количество метана и измельченного угля (породы). При этом в угольном пласте (массиве породы) образуются характерные полости.

При выбросе выделяется от сотен м3 до 500 тыс. м3 метана, количество угля до нескольких тыс. т.

Внезапные выбросы, чаще всего, происходят при вскрытии пластов, при пересечении зон геологических нарушений. Внезапные выбросы из пласта происходят на участках с пониженной прочностью и слабым контактом с вмещающими породами.

У внезапных выбросов есть предупредительные признаки: удары, толчки, гул в угольном массиве, осыпание и отскакивание угля на поверхности пласта в забое, выжимание угля, повышенное газовыделение.

Выброс может возникнуть после сотрясений массива в ходе выемочных работ или в результате образования зон повышенной концентрации напряжений (углы и уступы забоя).

Свойства метана. Методы борьбы с опасными скоплениями и выделениями метана в горных выработках.

Из выделяющихся в шахте газов самый опасный — метан.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Метан (СН4) — газ без цвета, запаха и вкуса, приблизительно в 2 раза легче воздуха, нормальная плотность 0,72 кг/м8. Метан не ядовит, но при увеличении содержания его в воздухе, он вытесняет кислород. Вдыхание воздуха, содержащего 50—80 % метана при нормальном количестве кислорода, вызывает сильную головную боль и сонливость. Метан плохо растворяется в воде (при температуре 20 °С и давлении 101,3 кПа растворяется не более 3,5 объема газа на 1000 объемов воды). В обычных условиях (при нормальных температуре и давлении) метан химически инертен и соединяется только с галоидами. Характерное свойство метана — его способность гореть и в смеси с воздухом взрываться, при этом он, соединяясь с кислородом воздуха, переходит в углекислый газ и воду. В подземных выработках горение и взрыв метана часто происходят в условиях недостатка кислорода, что приводит к образованию окиси углерода.

Температура воспламенения метана обычно считается равной 650-^750 °С. При соприкосновении с источником тепла метан воспламеняется с некоторым запозданием. Так, при температуре 650°С запоздание доходит до 10 с, при 1000 °С оно падает до 0,1 с. Это свойство используется при ведении взрывных работ с использованием предохранительных взрывчатых веществ (ВВ). При этом время, необходимое для остывания продуктов взрыва до температуры, при которой метан не взрывается, должно быть меньше периода запаздывания. В зависимости от процентного содержания метана в воздухе различают следующие горючие и взрывчатые смеси воздуха с метаном: при концентрации метана до 5 % смесь может гореть при наличии источника воспламенения, 5—14 % — смесь взрывается; более 14 % — смесь горит при притоке свежего воздуха (рис. 16.1). Наиболее сильный взрыв получается при концентрации метана 9,5 %, так как при этом кислород, содержащийся в воздухе, сгорает полностью. „ Взрывы метана в шахте сопровождаются двумя ударными волнами прямой и обратной; прямая

волна образуется в результате распространения продуктов взрыва, обладающих высоким давлением и температурой. Обратная волна возникает от разряжения, образующегося в месте взрыва, вследствие остывания продуктов взрыва и конденсации паров воды.

Если на пути движения волны встречается скопление метана, то она сжимает его, а подошедшее пламя вызывает повторный взрыв значительно большей силы, чем первоначальный. Поэтому при расследовании аварий первоначальный очаг взрыва нельзя определять по наибольшему разрушению.

При содержании СН4 выше 9,5 % во время взрыва сгорает не весь метан и поэтому после прохождения волны пламени в направлении прямого удара (первичное пламя) может возникнуть волна пламени в направлении обратного удара (вторичное пламя).

Выработки, в которых произошел взрыв, заполняются смесью газов, почти совершенно лишенной кислорода и состоящей главным образом из азота, углекислого газа и окиси углерода, количество которой особенно значи¬тельно в тех случаях, когда одновременно с метаном взрывается угольная пыль. Продукты взрыва распространяются по близрасположенным выработкам, и в этом заключается наибольшая опасность.

Методы борьбы с опасными скоплениями и выделениями метана в горных выработках. Основной мерой предотвращения опасных скоплений метана является вентиляция, которая считается эффективной, если по всей сети действующих выработок шахты поддерживаются допустимые концентрации газа.

Поступление необходимого количества воздуха в газовую шахту и на отдельные ее участки достигается уменьшением аэродинамического сопротивления шахты и распределением воздуха по выработкам в соответствии с их газовым балансом.

Реализация мероприятий по сокращению утечек воздуха в шахте приводит к увеличению поступления его к местам основного потребления (очистным и подготовительным забоям). Однако, наряду с обеспечением выработок достаточным количеством воздуха, необходимо выполнять и ряд дополнительных требований.

Так, при слоевых скоплениях метана часто средняя концентрация его на выходе из выработки находится в допустимых пределах, в то время как в слое на некотором участке выработки содержание газа может превышать безопасные нормы. Чтобы избежать такую ситуацию, применяют меры по усилению перемешивания воздушного потока в пределах слоя.

При проветривании тупиковых выработок возможны случаи, когда вентилятор будет засасывать загрязненный метаном воздух и вновь подавать его в забой (рециркуляция воздуха). При этом в забое будет накапливаться метан, и содержание его может превышать допустимые концентрации. Чтобы не допустить рециркуляцию воздуха, необходимо надежно отделять свежую

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

струю от исходящей, в частности – располагать вентилятор (или конец всасывающего трубопровода) только на свежей струе. Это же требование распространяется и на сквозные выработки: движущийся по ним загрязненный воздух не должен попадать в свежие струи, поступающие к местам ведения работ.

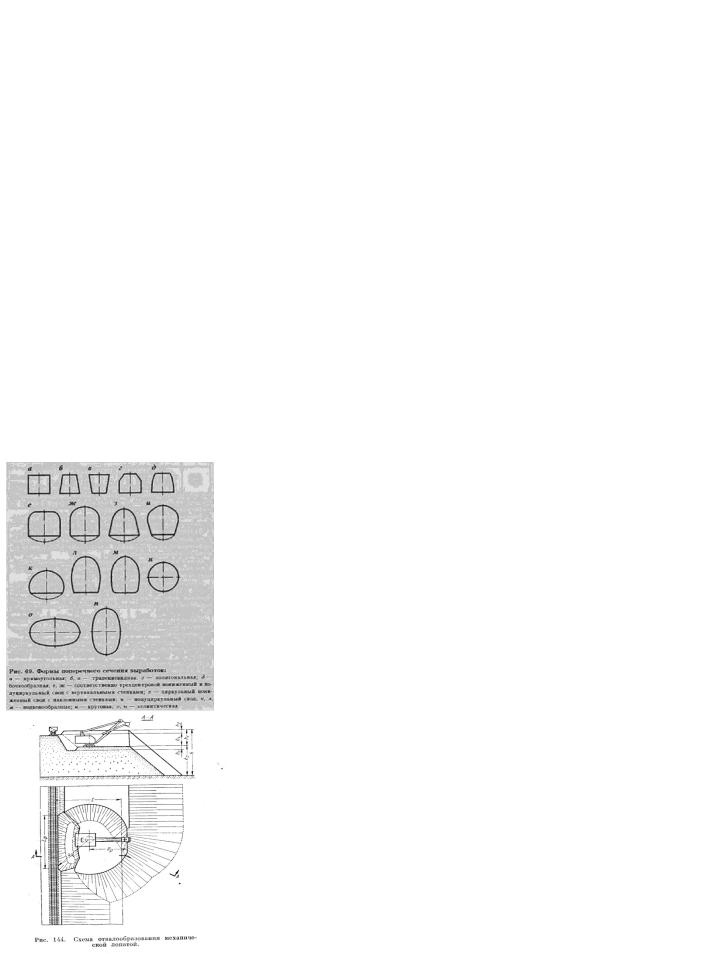

18. Формы и размеры поперечного сечения выработок. (Схемы) Факторы, влияющие на их выбор. Форма поперечного сечения выработок зависит от физико-механических свойств пересекаемых ими пород, срока службы, назначения, материала и конструкции крепи, а также от способа ее проведения.

Основной формой поперечного сечения вертикальных стволов является круглая. Для их крепления применяют монолитный бетон, чугунные тюбинги. Горизонтальные и наклонные выработки при деревянной крепи имеют форму прямоугольника или трапеции, при бетонной —типичной является сводчатая с вертикальными боковыми стенками, при металлической — арочная, при сборном железобетоне — полигональная.

В зависимости от величины и направления давления горных пород (бокового или со стороны почвы) выработкам придают круглую, подковообразную или овальную форму.

Размеры поперечного сечения выработки определяются габаритами подъемных сосудов или транспортного оборудования (клетей, скипов, вагонеток, электровозов, конвейеров), необходимыми зазорами между крепью и указанным оборудованием, а также количеством воздуха, который должен проходить по выработке с определенной скоростью.

Площадь сечения выработки, определяемая по внутренним образующим крепи, называется площадью сечения в свету. Площадь поперечного сечения круглых стволов в свету характеризуется диаметром ствола, который принимается от 4 до 8,5 м с интервалом через 0,5 м (площадь сечения от 12,6 до 56,7 м2).

Минимально допустимая площадь поперечного сечения горизонтальных и наклонных выработок составляет 3,7 м2. Отдельные выработки имеют площадь сечения 20—25 м2.

Для облегчения определения размеров поперечного сечения выработок на производстве и при проектировании, а также для типизации характеризующих выработку параметров, проектными организациями разработаны типовые сечения различных горизонтальных и наклонных горных выработок с учетом особенностей разработки месторождений, различных видов крепи и применяемого транспортного оборудования.

19)Экскаваторные отвалы – с применением мех лопаты при ж/д транспорте. Отвальный уступ при этом делят на два подуступа: верхний высотой 4-7 м, где размещают ж/д пути и нижний высотой 10-25 м, - где расположен экскаватор. Породу из думпкаров разгружают в специальный приемный котлован (глубина 1 м, длина до 20-25м), создаваемый экскаватором у нижней бровки верхнего подуступа, откуда экскаватор перемещает породу в трех направлениях: вперед по ходу экскаватора, в сторону под откос отвала, назад, создавая при этом отвальную заходку, высота которой должна быть выше уровня ж/д пути на 1м.Достоинства:более высокая производительность отвальных тупиков, значительно меньший объем путевых работ, возможность