- •Биология

- •В двух книгах

- •Предисловие

- •Раздел IV популяционно-видовой уровень организации жизни

- •Глава 10 биологический вид. Популяционная структура вида

- •10.1. Понятие о виде

- •10.2. Понятие о популяции

- •10.2.1. Экологическая характеристика популяции

- •10.2.2. Генетические характеристики популяции

- •10.2.3. Частоты аллелей. Закон Харди — Вайнберга

- •10.2.4. Место видов и популяций в эволюционном процессе

- •Глава 11 видообразование в природе. Элементарные эволюционные факторы

- •11.1. Мутационный процесс

- •11.2. Популяционные волны

- •11.3. Изоляция

- •11.4. Естественный отбор

- •11.5. Генетико-автоматические процессы (дрейф генов)

- •11.6. Видообразование

- •11.7. Наследственный полиморфизм природных популяций. Генетический груз

- •11.8. Адаптации организмов к среде обитания

- •11.9. Происхождение биологической целесообразности

- •Глава 12 действие элементарных эволюционных факторов в популяциях людей

- •12.1. Популяция людей. Дем, изолят

- •12.2. Влияние элементарных эволюционных факторов на генофонды человеческих популяций

- •12.2.1. Мутационный процесс

- •12.2.2. Популяционные волны

- •12.2.3. Изоляция

- •12.2.4. Генетико-автоматические процессы

- •12.2.5. Естественный отбор

- •На плодовитость и эмбриогенез

- •12.3. Генетическое разнообразие в популяциях людей

- •12.4. Генетический груз в популяциях людей

- •Глава 13 закономерности макроэволюции

- •13.1. Эволюция групп организмов

- •13.1.1. Уровень организации

- •13.1.2. Типы эволюции групп

- •13.1.3. Формы эволюции групп

- •13.1.4. Биологический прогресс и биологический регресс

- •13.1.5. Эмпирические правила эволюции групп

- •13.2. Соотношение онто- и филогенеза

- •13.2.1. Закон зародышевого сходства

- •13.2.2. Онтогенез — повторение филогенеза

- •13.2.3. Онтогенез — основа филогенеза

- •13.3. Общие закономерности эволюции органов

- •13.3.1. Дифференциация и интеграция в эволюции органов

- •13.3.2. Закономерности морфофункциональных преобразований органов

- •13.3.3. Возникновение и исчезновение биологических структур в филогенезе

- •13.3.4. Атавистические пороки развития

- •13.3.5. Аллогенные аномалии и пороки развития

- •13.4. Организм как целое в историческом и индивидуальном развитии. Соотносительные преобразования органов

- •13.5. Современная система органического мира

- •13.5.1. Типы питания и основные группы живых организмов в природе

- •13.5.2. Происхождение многоклеточных животных

- •13.5.3. Основные этапы прогрессивной эволюции многоклеточных животных

- •13.5.4. Характеристика типа Хордовые

- •13.5.5. Систематика типа Хордовые

- •13.5.6. Подтип Бесчерепные Acrania

- •13.5.7. Подтип Позвоночные Vertebrata

- •Глава 14 филогенез систем органов хордовых

- •14.1. Наружные покровы

- •14.2. Опорно-двигательный аппарат

- •14.2.1. Скелет

- •14.2.1.1. Осевой скелет

- •14.2.1.2. Скелет головы

- •14.2.1.3. Скелет конечностей

- •14.2.2. Мышечная система

- •14.2.2.1. Висцеральная мускулатура

- •14.2.2.2. Соматическая мускулатура

- •14.3. Пищеварительная и дыхательная системы

- •14.3.1. Ротовая полость

- •14.3.2. Глотка

- •14.3.3. Средняя и задняя кишка

- •14.3.4. Органы дыхания

- •14.4. Кровеносная система

- •14.4.1. Эволюция общего плана строения кровеносной системы хордовых

- •14.4.2. Филогенез артериальных жаберных дуг

- •14.5. Мочеполовая система

- •14.5.1. Эволюция почки

- •14.5.2. Эволюция половых желез

- •14.5.3. Эволюция мочеполовых протоков

- •14.6. Интегрирующие системы

- •14.6.1. Центральная нервная система

- •14.6.2. Эндокринная система

- •14.6.2.1. Гормоны

- •14.6.2.2. Железы внутренней секреции

- •Глава 15

- •15.2. Методы изучения эволюции человека

- •15.3. Характеристика основных этапов антропогенеза

- •15.4. Внутривидовая дифференциация человечества

- •15.4.1. Расы и расогенез

- •15.4.2. Адаптивные экологические типы человека

- •15.4.3. Происхождение адаптивных экологических типов

- •Раздел V

- •Биогеоценотический уровень организации жизни

- •Глава 16

- •Вопросы общей экологии

- •16.1. Биогеоценоз - элементарная единица биогеоценотического уровня организации жизни

- •16.2. Эволюция биогеоценозов

- •Глава 17 введение в экологию человека

- •17.1. Среда обитания человека

- •17.2. Человек как объект действия экологических факторов. Адаптация человека к среде обитания

- •17.3. Антропогенные экологические системы

- •17.3.1. Город

- •17.3.2.Город как среда обитания людей

- •17.3.3.Агроценозы

- •17.4. Роль антропогенных факторов в эволюции видов и биогеоценозов

- •Глава 18 медицинская паразитология. Общие вопросы

- •18.1. Предмет и задачи

- •Медицинской паразитологии

- •18.2. Формы межвидовых биотических связей в биоценозах

- •18.3. Классификация паразитизма и паразитов

- •18.4. Распространенность паразитизма в природе

- •18.5. Происхождение паразитизма

- •18.6. Адаптации к паразитическому образу жизни. Основные тенденции

- •18.7. Цикл развития паразитов и организм хозяина

- •18.8. Факторы восприимчивости хозяина к паразиту

- •18.9. Действие хозяина на паразита

- •18.10. Сопротивление паразитов реакциям иммунитета хозяина

- •18.11. Взаимоотношения в системе паразит - хозяин на уровне популяций

- •18.12. Специфичность паразитов по отношению к хозяину

- •18.13. Природно-очаговые заболевания

- •Глава 19 медицинская протозоология

- •19.1. Тип простейшие protozoa

- •19.1.1.Класс Саркодовые Sarcodina

- •19.1.2.Класс Жгутиковые Flagellata

- •19.1.3.Класс Инфузории Infusoria

- •19.1.4.Класс Споровики Sporozoa

- •19.2. Простейшие, обитающие в полостных органах, сообщающихся с внешней средой

- •19.2.1.Простейшие, обитающие в полости рта

- •19.2.2.Простейшие, обитающие в тонкой кишке

- •19.2.3.Простейшие, обитающие в толстой кишке

- •19.2.4.Простейшие, обитающие в половых органах

- •19.2.5.Одноклеточные паразиты, обитающие в легких

- •19.3. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.3.1.Простейшие, обитающие в тканях и передающиеся нетрансмиссивно

- •19.3.2.Простейшие, обитающие в тканях и передающиеся трансмиссивно

- •19.4. Простейшие — факультативные паразиты человека

- •Глава 20 медицинская гельминтология

- •20.1. Тип плоские черви plathelminthes

- •20.1.1.Класс Сосальщики Trematoda

- •20.1.1.1. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в пищеварительной системе

- •20.1.1.2. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в кровеносных сосудах

- •20.1.1.3. Сосальщики с двумя промежуточными хозяевами

- •Сосальщики, обитающие в кишечнике

- •Сосальщики, обитающие в желчных ходах печени

- •Сосальщики, обитающие в легких

- •Сосальщики, цикл развития которых не связан с водной средой

- •20.1.2.Класс Ленточные черви Cestoidea

- •20.1.2.1. Ленточные черви, жизненный цикл которых связан с водной средой

- •20.1.2.2. Ленточные черви, жизненный цикл которых не связан с водной средой

- •Ленточные черви, использующие человека в качестве окончательного хозяина

- •Как окончательного хозяина

- •Ленточные черви, использующие человека в качестве промежуточного хозяина

- •20.1.2.3. Ленточные черви, проходящие в организме человека весь жизненный цикл

- •20.2. Тип круглые черви nemathelminthes

- •20.2.1.Класс Собственно круглые черви Nematoda

- •20.2.1.1. Круглые черви — геогельминты

- •Геогельминты, развивающиеся без миграции

- •Геогельминты, развивающиеся с миграцией

- •20.2.1.2. Круглые черви — биогельминты

- •Биогельминты, заражение которыми происходит при проглатывании личинок с тканями промежуточного хозяина

- •Биогельминты, передающиеся грансмиссивно

- •Биология наиболее распространенных филярий, паразитов человека

- •20.2.1.3. Круглые черви, осуществляющие в организме человека только миграцию

- •Глава 21 медицинская арахноэнтомология

- •21.1. Класс паукообразные arachnoidea

- •21.1.1.Отряд Клещи Acari

- •21.1.1.1. Клещи — временные кровососущие эктопаразиты

- •21.1.1.2. Клещи — обитатели человеческого жилья

- •21.1.1.3. Клещи — постоянные паразиты человека

- •21.2. Класс насекомые insecta

- •21.2.1.Синатропные насекомые, не являющиеся паразитами

- •21.2.2.Насекомые —временные кровососущие паразиты

- •21.2.3.Насекомые —постоянные кровососущие паразиты

- •21.2.4.Насекомые —тканевые и полостные эндопаразиты

- •Глава 22 эволюция паразитов и паразитизма под действием антропогенных факторов

- •Глава 23 ядовитость животных как экологический феномен

- •23.1. Происхождение ядовитости в животном мире

- •23.2. Человек и ядовитые животные

- •Раздел VI

- •24.2. Структура и функции биосферы

- •24.3. Эволюция биосферы

- •Глава 25 учение о ноосфере

- •25.1. Биогенез и ноогенез

- •25.2. Пути воздействия человечества на природу. Экологический кризис

- •Рекомендуемая литература

- •Оглавление

- •Глава 14 93

- •Глава 15 149

- •Глава 19 218

- •Глава 20 241

- •Глава 21 283

- •Глава 22 311

- •Биология в 2 книгах Книга2

- •127994, Москва, гсп-4, Неглинная ул., д. 29/14.

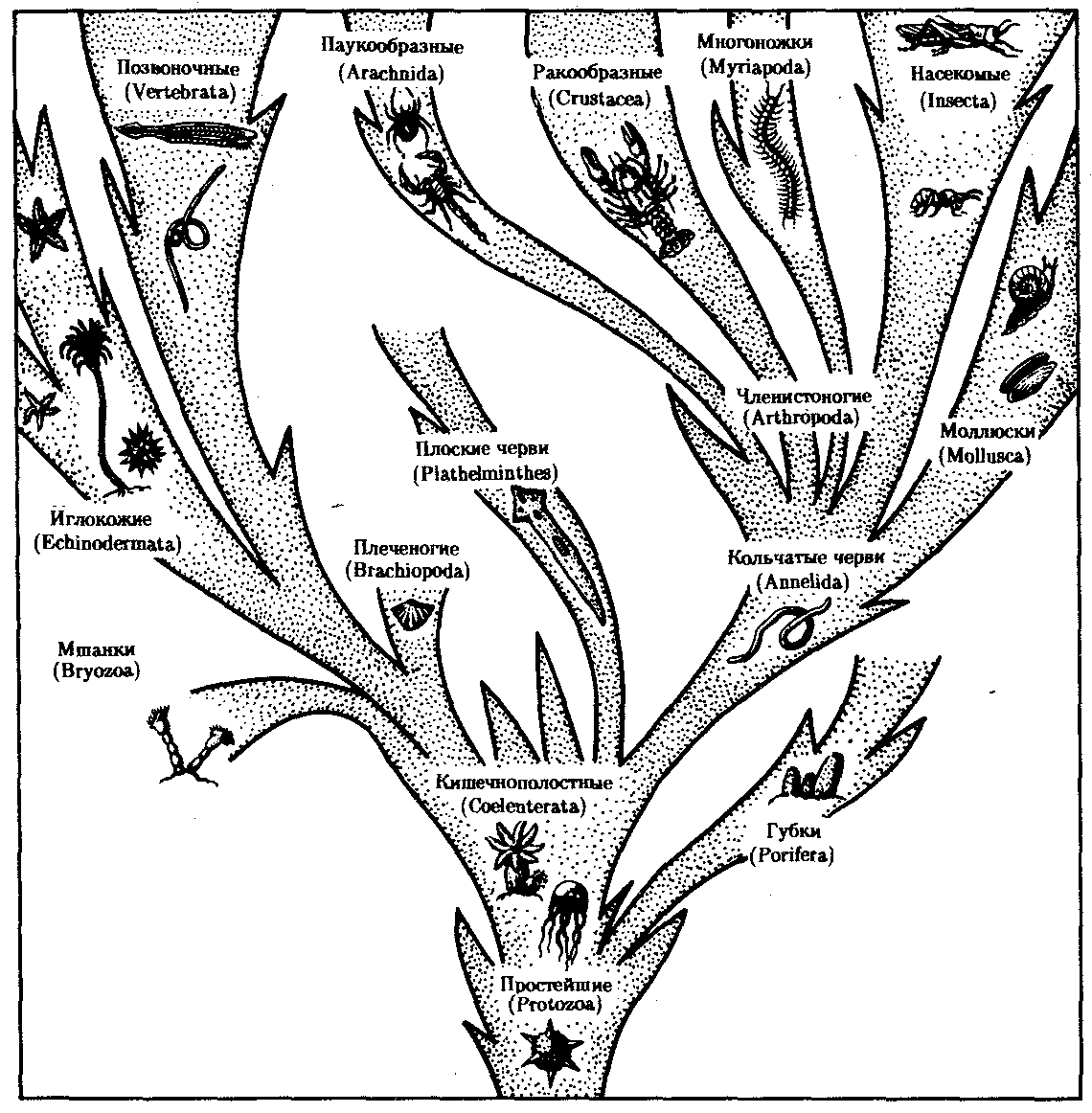

13.5.3. Основные этапы прогрессивной эволюции многоклеточных животных

Важным шагом в эволюции многоклеточных животных явилось возникновение третьего зародышевого листка — мезодермы. Мезодерма обеспечивает возможность дифференцировки мышечной, соединительной тканей и скелета, а также многоклеточных половых желез, в которых созревающие гаметы оказываются надежно защищены от неблагоприятных средовых воздействий. Практически все трехслойные животные ведут активно подвижный образ жизни, благодаря чему приобретают билатеральный тип симметрии. Вместе с тем у трехслойных животных с интенсивным обменом веществ, активно перемещающихся с помощью мышц, возникают проблемы с выведением большого количества продуктов диссимиляции из тканей — производных мезодермы, в то время как эктодермальные и энтодермальные клетки выделяют их за счет диффузии соответственно либо наружу, либо в просвет пищеварительной полости. Поэтому именно у трехслойных впервые появляется и прогрессивно эволюционирует выделительная система.

Следующий значительный этап эволюции животных — возникновение вторичной полости тела, или целома, первоначально функционирующего как гидростатический скелет, а также выполняющего половую и выделительную функции в связи с тем, что продукты диссимиляции и половые клетки попадают в целом и только потом выделяются наружу (см. § 14.5).

Рис. 13.12. Главные направления эволюции групп в животном царстве:

1—прогрессивное направление, 2—адаптивное направление, 3—узловые моменты в прогрессивной эволюции; каждому узловому моменту соответствует его характеристика, обозначенная в правом столбце

Существенным этапом дальнейшей эволюции многоклеточных является возникновение регуляторного типа эмбрионального развития (см. разд. 8.3.1 и 8.3.2), в результате которого в развивающемся зародыше доминирует целостность морфогенетических процессов над их составляющими. Благодаря этому зародыш развивается относительно автономно в соответствии со своей генетической программой и способен компенсировать даже серьезные повреждения. Организмы, характеризующиеся такими особенностями, относят к группе вторичноротых, в отличие от первичноротых, у которых эмбриональное развитие протекает по мозаичному типу (см. разд. 8.3.1).

Наиболее крупные систематические группировки в царстве Животные называют типами. За период существования жизни на Земле их было не менее 35. К настоящему времени некоторые из них вымерли; сейчас на Земле обитают животные 26 типов.

На рис. 13.12 приведена схема главных направлений эволюции в Животном царстве, а на рис. 13.13 изображены представители основных типов современных животных. Интересно, что к концу протерозойской эры (2,7 млрд. лет тому назад) на Земле уже существовали представители всех типов животного мира и основные узловые моменты в прогрессивной эволюции животных ими были пройдены.

Существование разнообразных живых организмов на Земле на протяжении около 3 млрд. лет, а также возникновение человека как биосоциального существа определяет в настоящее время картину современного органического мира.

Рис. 13.13. Основные типы животного царства и их филогенетические взаимоотношения