- •Биология

- •В двух книгах

- •Предисловие

- •Раздел IV популяционно-видовой уровень организации жизни

- •Глава 10 биологический вид. Популяционная структура вида

- •10.1. Понятие о виде

- •10.2. Понятие о популяции

- •10.2.1. Экологическая характеристика популяции

- •10.2.2. Генетические характеристики популяции

- •10.2.3. Частоты аллелей. Закон Харди — Вайнберга

- •10.2.4. Место видов и популяций в эволюционном процессе

- •Глава 11 видообразование в природе. Элементарные эволюционные факторы

- •11.1. Мутационный процесс

- •11.2. Популяционные волны

- •11.3. Изоляция

- •11.4. Естественный отбор

- •11.5. Генетико-автоматические процессы (дрейф генов)

- •11.6. Видообразование

- •11.7. Наследственный полиморфизм природных популяций. Генетический груз

- •11.8. Адаптации организмов к среде обитания

- •11.9. Происхождение биологической целесообразности

- •Глава 12 действие элементарных эволюционных факторов в популяциях людей

- •12.1. Популяция людей. Дем, изолят

- •12.2. Влияние элементарных эволюционных факторов на генофонды человеческих популяций

- •12.2.1. Мутационный процесс

- •12.2.2. Популяционные волны

- •12.2.3. Изоляция

- •12.2.4. Генетико-автоматические процессы

- •12.2.5. Естественный отбор

- •На плодовитость и эмбриогенез

- •12.3. Генетическое разнообразие в популяциях людей

- •12.4. Генетический груз в популяциях людей

- •Глава 13 закономерности макроэволюции

- •13.1. Эволюция групп организмов

- •13.1.1. Уровень организации

- •13.1.2. Типы эволюции групп

- •13.1.3. Формы эволюции групп

- •13.1.4. Биологический прогресс и биологический регресс

- •13.1.5. Эмпирические правила эволюции групп

- •13.2. Соотношение онто- и филогенеза

- •13.2.1. Закон зародышевого сходства

- •13.2.2. Онтогенез — повторение филогенеза

- •13.2.3. Онтогенез — основа филогенеза

- •13.3. Общие закономерности эволюции органов

- •13.3.1. Дифференциация и интеграция в эволюции органов

- •13.3.2. Закономерности морфофункциональных преобразований органов

- •13.3.3. Возникновение и исчезновение биологических структур в филогенезе

- •13.3.4. Атавистические пороки развития

- •13.3.5. Аллогенные аномалии и пороки развития

- •13.4. Организм как целое в историческом и индивидуальном развитии. Соотносительные преобразования органов

- •13.5. Современная система органического мира

- •13.5.1. Типы питания и основные группы живых организмов в природе

- •13.5.2. Происхождение многоклеточных животных

- •13.5.3. Основные этапы прогрессивной эволюции многоклеточных животных

- •13.5.4. Характеристика типа Хордовые

- •13.5.5. Систематика типа Хордовые

- •13.5.6. Подтип Бесчерепные Acrania

- •13.5.7. Подтип Позвоночные Vertebrata

- •Глава 14 филогенез систем органов хордовых

- •14.1. Наружные покровы

- •14.2. Опорно-двигательный аппарат

- •14.2.1. Скелет

- •14.2.1.1. Осевой скелет

- •14.2.1.2. Скелет головы

- •14.2.1.3. Скелет конечностей

- •14.2.2. Мышечная система

- •14.2.2.1. Висцеральная мускулатура

- •14.2.2.2. Соматическая мускулатура

- •14.3. Пищеварительная и дыхательная системы

- •14.3.1. Ротовая полость

- •14.3.2. Глотка

- •14.3.3. Средняя и задняя кишка

- •14.3.4. Органы дыхания

- •14.4. Кровеносная система

- •14.4.1. Эволюция общего плана строения кровеносной системы хордовых

- •14.4.2. Филогенез артериальных жаберных дуг

- •14.5. Мочеполовая система

- •14.5.1. Эволюция почки

- •14.5.2. Эволюция половых желез

- •14.5.3. Эволюция мочеполовых протоков

- •14.6. Интегрирующие системы

- •14.6.1. Центральная нервная система

- •14.6.2. Эндокринная система

- •14.6.2.1. Гормоны

- •14.6.2.2. Железы внутренней секреции

- •Глава 15

- •15.2. Методы изучения эволюции человека

- •15.3. Характеристика основных этапов антропогенеза

- •15.4. Внутривидовая дифференциация человечества

- •15.4.1. Расы и расогенез

- •15.4.2. Адаптивные экологические типы человека

- •15.4.3. Происхождение адаптивных экологических типов

- •Раздел V

- •Биогеоценотический уровень организации жизни

- •Глава 16

- •Вопросы общей экологии

- •16.1. Биогеоценоз - элементарная единица биогеоценотического уровня организации жизни

- •16.2. Эволюция биогеоценозов

- •Глава 17 введение в экологию человека

- •17.1. Среда обитания человека

- •17.2. Человек как объект действия экологических факторов. Адаптация человека к среде обитания

- •17.3. Антропогенные экологические системы

- •17.3.1. Город

- •17.3.2.Город как среда обитания людей

- •17.3.3.Агроценозы

- •17.4. Роль антропогенных факторов в эволюции видов и биогеоценозов

- •Глава 18 медицинская паразитология. Общие вопросы

- •18.1. Предмет и задачи

- •Медицинской паразитологии

- •18.2. Формы межвидовых биотических связей в биоценозах

- •18.3. Классификация паразитизма и паразитов

- •18.4. Распространенность паразитизма в природе

- •18.5. Происхождение паразитизма

- •18.6. Адаптации к паразитическому образу жизни. Основные тенденции

- •18.7. Цикл развития паразитов и организм хозяина

- •18.8. Факторы восприимчивости хозяина к паразиту

- •18.9. Действие хозяина на паразита

- •18.10. Сопротивление паразитов реакциям иммунитета хозяина

- •18.11. Взаимоотношения в системе паразит - хозяин на уровне популяций

- •18.12. Специфичность паразитов по отношению к хозяину

- •18.13. Природно-очаговые заболевания

- •Глава 19 медицинская протозоология

- •19.1. Тип простейшие protozoa

- •19.1.1.Класс Саркодовые Sarcodina

- •19.1.2.Класс Жгутиковые Flagellata

- •19.1.3.Класс Инфузории Infusoria

- •19.1.4.Класс Споровики Sporozoa

- •19.2. Простейшие, обитающие в полостных органах, сообщающихся с внешней средой

- •19.2.1.Простейшие, обитающие в полости рта

- •19.2.2.Простейшие, обитающие в тонкой кишке

- •19.2.3.Простейшие, обитающие в толстой кишке

- •19.2.4.Простейшие, обитающие в половых органах

- •19.2.5.Одноклеточные паразиты, обитающие в легких

- •19.3. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.3.1.Простейшие, обитающие в тканях и передающиеся нетрансмиссивно

- •19.3.2.Простейшие, обитающие в тканях и передающиеся трансмиссивно

- •19.4. Простейшие — факультативные паразиты человека

- •Глава 20 медицинская гельминтология

- •20.1. Тип плоские черви plathelminthes

- •20.1.1.Класс Сосальщики Trematoda

- •20.1.1.1. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в пищеварительной системе

- •20.1.1.2. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в кровеносных сосудах

- •20.1.1.3. Сосальщики с двумя промежуточными хозяевами

- •Сосальщики, обитающие в кишечнике

- •Сосальщики, обитающие в желчных ходах печени

- •Сосальщики, обитающие в легких

- •Сосальщики, цикл развития которых не связан с водной средой

- •20.1.2.Класс Ленточные черви Cestoidea

- •20.1.2.1. Ленточные черви, жизненный цикл которых связан с водной средой

- •20.1.2.2. Ленточные черви, жизненный цикл которых не связан с водной средой

- •Ленточные черви, использующие человека в качестве окончательного хозяина

- •Как окончательного хозяина

- •Ленточные черви, использующие человека в качестве промежуточного хозяина

- •20.1.2.3. Ленточные черви, проходящие в организме человека весь жизненный цикл

- •20.2. Тип круглые черви nemathelminthes

- •20.2.1.Класс Собственно круглые черви Nematoda

- •20.2.1.1. Круглые черви — геогельминты

- •Геогельминты, развивающиеся без миграции

- •Геогельминты, развивающиеся с миграцией

- •20.2.1.2. Круглые черви — биогельминты

- •Биогельминты, заражение которыми происходит при проглатывании личинок с тканями промежуточного хозяина

- •Биогельминты, передающиеся грансмиссивно

- •Биология наиболее распространенных филярий, паразитов человека

- •20.2.1.3. Круглые черви, осуществляющие в организме человека только миграцию

- •Глава 21 медицинская арахноэнтомология

- •21.1. Класс паукообразные arachnoidea

- •21.1.1.Отряд Клещи Acari

- •21.1.1.1. Клещи — временные кровососущие эктопаразиты

- •21.1.1.2. Клещи — обитатели человеческого жилья

- •21.1.1.3. Клещи — постоянные паразиты человека

- •21.2. Класс насекомые insecta

- •21.2.1.Синатропные насекомые, не являющиеся паразитами

- •21.2.2.Насекомые —временные кровососущие паразиты

- •21.2.3.Насекомые —постоянные кровососущие паразиты

- •21.2.4.Насекомые —тканевые и полостные эндопаразиты

- •Глава 22 эволюция паразитов и паразитизма под действием антропогенных факторов

- •Глава 23 ядовитость животных как экологический феномен

- •23.1. Происхождение ядовитости в животном мире

- •23.2. Человек и ядовитые животные

- •Раздел VI

- •24.2. Структура и функции биосферы

- •24.3. Эволюция биосферы

- •Глава 25 учение о ноосфере

- •25.1. Биогенез и ноогенез

- •25.2. Пути воздействия человечества на природу. Экологический кризис

- •Рекомендуемая литература

- •Оглавление

- •Глава 14 93

- •Глава 15 149

- •Глава 19 218

- •Глава 20 241

- •Глава 21 283

- •Глава 22 311

- •Биология в 2 книгах Книга2

- •127994, Москва, гсп-4, Неглинная ул., д. 29/14.

12.3. Генетическое разнообразие в популяциях людей

Человечеству свойствен высокий уровень наследственного разнообразия, что проявляется в многообразии фенотипов. Люди отличаются друг от друга цветом кожных покровов, глаз, волос, формой носа и ушной раковины, рисунком эпидермальных гребней на подушечках пальцев и другими сложными признаками. Выявлены многочисленные варианты отдельных белков, различающиеся по одному или нескольким аминокислотным остаткам и, следовательно, функционально. Белки являются простыми признаками и прямо отражают генетическую конституцию организма. У людей не совпадают группы крови по системам эритроцитарных антигенов «резус», АВ0, MN. Известно более 130 вариантов гемоглобина, более 70 вариантов фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД), который участвует в бескислородном расщеплении глюкозы в эритроцитах. В целом не менее 30% генов, контролирующих у человека синтез ферментных и других белков, имеют несколько аллельных форм. Частота встречаемости разных аллелей одного гена варьирует.

Так, из многих вариантов гемоглобина лишь четыре обнаруживаются в некоторых популяциях в высокой концентрации: HbS (тропическая Африка, Средиземноморье), НЬС (Западная Африка), HbD (Индия), НЬЕ (Юго-Восточная Азия). Концентрация других аллелей гемоглобина повсеместно не превышает, видимо, 0,01—0,0001. Вариабельность распространенности аллелей в популяциях людей зависит от действия элементарных эволюционных факторов. Важная роль принадлежит мутационному процессу, естественному отбору, генетико-автоматическим процессам, миграциям.

Мутационный процесс создает новые аллели. И в человеческих популяциях он действует ненаправленно, случайным образом. В силу этого отбор не приводит к выраженному преобладанию концентрации одних аллелей над другими. В достаточно большой популяции, где каждая пара родителей из поколения в поколение дает двух потомков вероятность сохранения новой нейтральной мутации через 15 поколений составляет всего 1/9.

Все многообразие вариантов белков, отражающее разнообразие аллелей в генофонде человечества, можно разделить на две группы. К одной из них относятся редкие варианты, встречающиеся повсеместно с частотой менее 1%. Появление их объясняется исключительно мутационным процессом. Вторую группу составляют варианты, обнаруживаемые относительно часто в избранных популяциях. Так, в примере с гемоглобинами к первой группе относятся все варианты, кроме HbS, HbC, HbD и HbE. Длительные различия в концентрации отдельных аллелей между популяциями, сохранение в достаточно высокой концентрации нескольких аллелей в одной популяции зависят от действия естественного отбора или дрейфа генов.

К межпопуляционным различиям в концентрации определенных аллелей приводит стабилизирующая форма естественного отбора. Неслучайное распределение по планете аллелей эритроцитарных антигенов АВ0 может быть, например, обусловлено различной выживаемостью лиц, отличающихся по группе крови, в условиях частых эпидемий особо опасных инфекций. Области сравнительно низких частот аллеля I0 и относительно высоких частот аллеля IB в Азии примерно совпадают с очагами чумы. Возбудитель этой инфекции имеет Н-подобный антиген. Это делает людей с группой крови О особенно восприимчивыми к чуме, так как они, имея антиген Н, не способны вырабатывать противочумные антитела в достаточном количестве. Указанному объяснению соответствует факт, что относительно высокие концентрации аллеля I0 обнаруживаются в популяциях аборигенов Австралии и Полинезии, индейцев Америки, которые практически не поражались чумой.

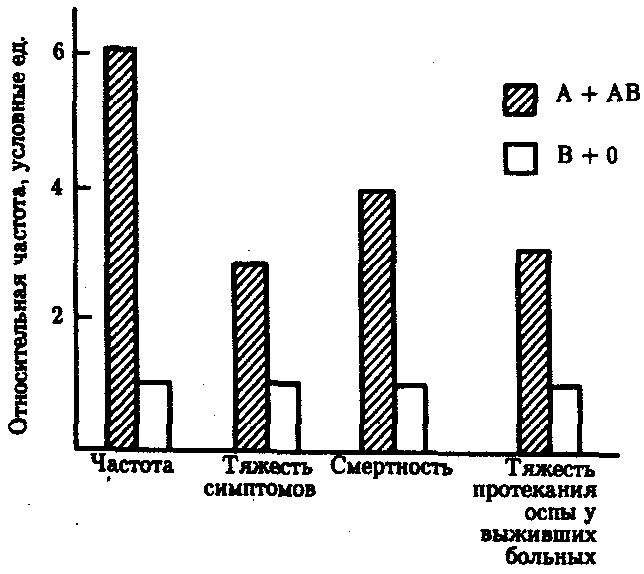

Частота заболеваемости «натуральной» оспой, тяжесть симптомов, смертность выше у лиц с группой крови А или АВ в сравнении с лицами, имеющими группу крови 0 или В (рис. 12.10). Объяснение состоит в том, что у людей первых двух групп отсутствуют антитела, частично нейтрализующие оспенный антиген А. Лица с группой крови 0 в среднем имеют возможность прожить дольше, однако для них выше вероятность заболеть язвенной болезнью. В таблице 12.3 указаны некоторые аллели и генотипы, имеющие приспособительное значение в отдельных географических и экологических регионах.

Рис. 12.10. Относительная частота и показатели тяжести заболевания «натуральной» оспой у лиц с разными группами крови АВО

Таблица 12.3. Примеры аллелей, имеющих адаптивное значение

|

Аллели и генотипы |

Географическая распространенность |

Адаптивное значение |

|

Группы крови системы АВ0, аллель В

Аллель А

Трансферрины — белки, связывающие железо, аллель Tf DI

Кислая фосфатаза эритроцитов, аллель Acpr

Аллель АсР и группа крови АВ

Аллель АсР и группа крови А или аллель АсР и группа крови АВ

Сухая ушная сера, аллель d

|

Повсеместно, чаще в Азии

Повсеместно

Высокая частота в зоне тропического пояса

Высокая частота у бушменов и негроидов Центральной Африки

Высокая частота на о.Новая Гвинея

Высокая частота у жителей Чукотки и Аляски

Высокая частота в Дальневосточном регионе

|

Относительная устойчивость к чуме

Относительная устойчивость к язве желудка и двенадцатиперстной кишки

Резистентность ко многим инфекционным заболеваниям

Высокая активность фермента при повышениях температуры

Устойчивость к тропи ческой малярии Легкость адаптации в условиях холодного климата

При генотипе dd низки уровень холестерина и концентрация липидов в крови, высокая концентрация лизоцима в ушной сере |

Вместе с тем для популяций из одного географического района, но изолированных в репродуктивном отношении, причиной различий в концентрации аллелей АВО мог быть дрейф генов. Так, частота группы крови А достигает у индейцев племени черноногих 80%, а у индейцев из штата Юта — 2%.

В основе стойкого сохранения в популяции людей одновременно нескольких аллелей одного гена лежит, как правило, отбор в пользу гетерозигот, который ведет к состоянию балансированного полиморфизма. Классическим примером такой ситуации является распространение аллелей гемоглобинов S, С, и Е в очагах тропической малярии.

Выше приведены примеры полиморфизма по конкретным локусам, который объясняется действием известного фактора отбора. В естественных условиях в силу воздействия на фенотипы организмов комплекса факторов отбор осуществляется по многим направлениям. В результате формируются генофонды, сбалансированные по набору и частотам аллелей, обеспечивающие в данных условиях достаточную выживаемость популяций. Это справедливо и для популяций людей. Так, люди с группой крови 0 более восприимчивы к чуме, чем люди с группой В. Туберкулез легких у них лечится с большим трудом, чем у лиц с группой крови А. Вместе с тем лечение больных сифилисом людей с группой крови 0 быстрее вызывает переход болезни в неактивную стадию. Для лиц с группой крови 0 вероятность заболеть раком желудка, раком шейки матки, ревматизмом, ишемической болезнью сердца, холециститом, жёлчно-каменной болезнью примерно на 20% ниже, чем для лиц с группой А.

Генетический полиморфизм по многим локусам мог быть унаследован людьми от предков на досапиентной стадии развития. Полиморфизм по таким системам групп крови, как АВ0 и Rh, обнаружен у человекообразных обезьян. Факторы отбора, действие которых создавало современную картину распределения аллелей в популяции людей, для подавляющего большинства локусов точно не установлены. Примеры, рассмотренные выше, указывают на их экологическую природу.

Учитывая слабую техническую оснащенность, плохие экономические и гигиенические условия жизни основной массы населения планеты на протяжении значительной части истории человечества, можно представить, какую большую роль играли возбудители особо опасных инфекций, паразитарных заболеваний, туберкулеза. В этих условиях наследственный полиморфизм способствовал расселению людей, обусловливая удовлетворительную жизнеспособность в разных экологических ситуациях. Определенный вклад в наблюдаемое распределение аллелей внесли массовые миграции населения и сопутствующая им метизация. В период до Великих географических открытий и начала колониальной экспансии смешение больших контингентов людей разной расовой принадлежности имело место в Восточной Африке, Индии, Средней Азии, Западной Сибири, Алтае-Саянском нагорье, Индокитае. Впоследствии это наблюдалось в Южной и Центральной Америке.

Генетический полиморфизм является основой межпопуляционной и внутрипопуляционной изменчивости людей. Изменчивость проявляется в неравномерном распределении по планете некоторых заболеваний, тяжести их протекания в разных человеческих популяциях, разной степени предрасположенности людей к определенным болезням, индивидуальных особенностях развития патологических процессов, различиях в реакции на лечебное воздействие. Наследственное разнообразие долго было препятствием успешному переливанию крови. В настоящее время оно же создает большие трудности в решении проблемы пересадок тканей и органов.