- •1. Категория «экономика» и сферы ее применения.

- •2. Возникновение экономической науки и основные этапы ее развития.

- •3. Меркантилизм как первая теоретическая школа экономической мысли.

- •4. Учение физиократов об источнике общественного богатства.

- •5. Классическая школа и ее вклад в развитие экономической теории.

- •6. Марксизм и основные положения марксистской политической экономии.

- •7. Экономикс как основное направление современной экономической теории. Составные части экономикс.

- •8. Предмет и функции экономической теории.

- •9. Экономическое благо и его свойства.

- •10. Экономические ресурсы и их структура

- •11. Противоречие между потребностями и ресурсами общества и пути его преодоления.

- •12. Производство как процесс потребления ресурсов. Факторы производства.

- •13. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей и ее свойства.

- •14. Понятие эффективности, ее количественное выражение. Эффективность производства и парето-эффективность.

- •15. Понятие экономической системы, ее структура и классификация.

- •16. Традиционная система, ее сущность и характерные черты.

- •17. Сущность и характеристика хозяйственного механизма командно-административной системы хозяйства.

- •19. Смешанная экономика и ее особенности по сравнению с рынком свободной конкуренции.

- •22. Типы рыночных структур в условиях совершенной конкуренции(чистая).

- •23. Типы рыночной структуры в условиях несовершенной конкуренции(чистая, естественная, государственная монополия, монополистическая конкуренция, олигополия/олигопсония и т.Д.)

- •24. Рыночный механизм: сущность и структурные элементы (рыночное равновесие).

- •25. Спрос, функция спроса, закон спроса и его графическое отображение.

- •26. Предложение, функция предложения, закон предложения и его графическое отображение.

- •28. Изменение спроса: причины изменения и графическое отображение.

- •29. Изменение предложения: причины изменения и графическое отображение.

- •30. Эластичность спроса по цене: понятие метод исчисления и графическое отображение (Эластичность спроса по доходу, перекрестная).

- •32. Преимущества функционирования рыночного механизма.

- •35. Понятие издержек производства. Издержки экономические и финансово-бухгалтерского учета (классификация)

- •38. Экономическая категория собственности и ее роль в экономической системе.

- •39. Формы собственности в рыночной экономике и российской федерации.

- •41. Макроэкономика как раздел экономической науки. Особенности макроэкономического анализа.

- •42. Система целей и результатов макроэкономического развития.

- •43. Кругооборот доходов и расходов (простая модель и сложная с участием государства).

- •44. Ввп и его формы ввп/внд.

- •48. Номинальные и реальные показатели. Дефлятор ввп.

- •49. Индексы цен в макроэкономике. Индекс Ласпейерса и индекс Пааше.

- •50. Совокупный спрос, его структура и факторы. Графическая модель совокупного спроса.

- •51. Совокупное предложение. Сущность, факторы и графическая модель

- •61. Инфляция. Сущность, источники, методы возникновения. Классификация. Пути снижения

61. Инфляция. Сущность, источники, методы возникновения. Классификация. Пути снижения

Инфляция – превышение денежных единиц, находящихся в обращении над суммой товарных цен и появление в результате этого денег, не обеспеченных товарами и услугами.

Причины: 1)Дефицит госбюджета, 2)Кризис и депрессия, 3)Опережение роста з/пл, 4) Высокий уровень монополизации

Классификация:

1)По формам проявления:

А) открытая (явная) - она проявляется в повышении уровня товарных цен.

Б) скрытая (подавленная) - государство удерживает цены на определенном уровне, но это приводит к дефициту товаров, вызывает развитие спекуляции и функционирование черного рынка.

2)По темпам роста цен:

а) Умеренная (от 4 до 10% в год) б) Галопирующая (от 10 до 200%) в) Гиперинфляция (свыше 50% в месяц)

Последствия:

1. Обесценивание сбережений, 2 Сокращение текущего потребления, 3 Уменьшение заинтересованности в производственном труде, 4. Подавляются стимулы к денежному накоплению.

Методы регулирования инфляций:

1. Кейнсианский метод – Это активная бюджетная политика, то есть маневрирование доходами и расходами, что мы имеем сейчас в нашей стране.

2. Денежно-кредитное регулирование – это политика, проводимая Центробанком, которая либо ограничивает предложение денег, либо ставку денежного процента.

Доп. вопросы, которые есть в экзаменационных билетах, но нет в общих вопросах:

1. Ординалистская (порядковая) теория полезности.

Авторы теории: Ф. Эджуорт, В. Парето, И. Фишер.

Согласно этой теории, предельную полезность измерить невозможно; потребитель измеряет не полезность отдельных благ, а полезность наборов благ. Измеримости поддается только порядок предпочтения наборов благ.

Ординалистская теория базируется на следующих гипотезах:

1.Гипотеза полной упорядоченности: потребитель способен упорядочить все возможные товарные наборы с помощью отношений предпочтения или безразличия.

2. Гипотеза транзитивности: если потребитель предпочитает набор А набору В, а набор В набору С, то он предпочитает набор А набору С; соответственно, если набор А для потребителя равнозначен набору В и набор В равнозначен набору С, то наборы А и С тоже для него равнозначны.

3. Гипотеза ненасыщения: при прочих равных условиях потребитель предпочитает большее количество данного блага меньшему его количеству.

4. Гипотеза рефлексивности: A~A

Кривая безразличия изображает совокупность наборов, между которыми потребитель не делает различий. Любой набор на кривой обеспечит один и тот же уровень удовлетворения. Иными словами, кривая безразличия изображает альтернативные наборы благ, которые доставляют одинаковый уровень полезности.

2. Кардиналистская (количественная) теория предельной полезности.

Предложили У. Джевонс, К. Менгер, и Л. Вальрас, сторонником теории был и А. Маршалл.

Согласно этой теории, стоимость (ценность) блага определяется не затратами труда, а важностью той потребности, которая удовлетворяется данным благом, и субъективная полезность блага зависит от степени редкости блага и от степени насыщения потребности в нем.

Кардиналистская (количественная) теория исходит из возможности потребителя дать количественную оценку в ютидах полезности любого потребляемого им блага, набора благ, которая может быть выражена в виде функции общей полезности:

TU=F(QA,QB,...,QZ),

где TU - общая полезность данного набора благ; QA, QB, ..., Qz - объемы потребления благ А, В,..., Z в единицу времени.

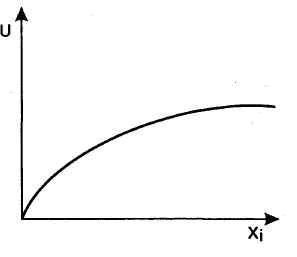

Общая и предельная полезности:

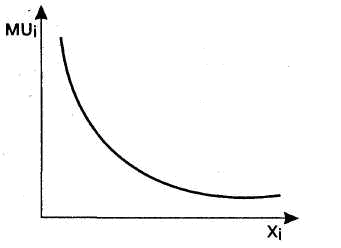

Убывающая предельная полезность:

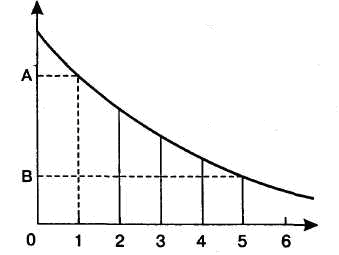

Принцип (закон) убывающей полезности нередко называют первым законом Госсена.

Закон убывающей предельной полезности заключается в том, что при последовательном потреблении полезность каждой последующей единицы продукта будет ниже предыдущей.

Второй закон Госсена заключается в утверждении, что полезность, получаемая из последней денежной единицы, израсходованной на приобретение какого-либо блага, одинакова независимо от того, на какое именно благо она затрачена.

3. Закон Энгеля

Экономический закон, согласно которому поведение потребителей связано с размером получаемого ими дохода, и по мере роста доходов потребление населением благ возрастает непропорционально. Расходы на питание возрастают в меньшей степени, чем расходы на предметы длительного пользования, путешествия или сбережения. А структура потребления продуктов питания изменяется в сторону более качественных продуктов. Рост доходов приводит к увеличению доли сбережений и потреблению высококачественных товаров и услуг при сокращении низкокачественных.

При увеличении реального дохода потребителя происходит равномерное смещение бюджетной линии вправо и вверх. С1, С2, С3, С4 - параметры рыночного равновесия при различных уровнях дохода. Соединив их, получим линию «доход-потребление».

Практические вопросы:

1. Деньги, Функции денег.

Деньги — специфический товар, который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг.

Фнкции:

1. Мера стоимости. Разнородные товары приравниваются и обмениваются между собой на основании цены. Денежная единица является эталоном для товаров.

2. Средство обращения. Деньги используются в качестве посредника в обращении товаров. Для этой функции крайне важны лёгкость и скорость, с которой деньги могут обмениваться на любой другой товар (показатель ликвидность).

3. Средство платежа. Деньги используются при регистрации долгов и их уплаты. Эта функция получает самостоятельное значение для ситуаций нестабильных цен на товары.

4. Средство накопления. Деньги, накопленные, но не использованные, позволяют переносить покупательную способность из настоящего в будущее. Функцию средства накопления выполняют деньги, временно не участвующие в обороте.

2. Уравнение Фишера.

Уравнение, описывающее связь между темпом инфляции, номинальной и реальной ставками процента:

MV = PT, где М - количество денег в обращении; V - скорость их обращения; Р - уровень цен; Т - объем сделок.

Уравнение показывает, что номинальная ставка процента может измениться по двум причинам:

1. из-за изменений реальной ставки процента;

2. из-за темпа инфляции.

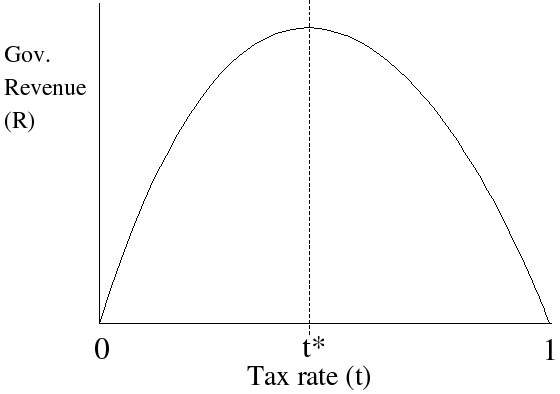

3. Кривая Лаффера.

Графическое отображение зависимости между налоговыми поступлениями и динамикой налоговых ставок. Концепция кривой подразумевает наличие оптимального уровня налогообложения, при котором налоговые поступления достигают максимума.

4. Кривая Лоренца.

Кривая, показывающая, какую часть совокупного денежного дохода страны получает каждая доля низкодоходных и высокодоходных семей, то есть отражает в процентах распределение дохода между семьями с разным достатком. Кривая Лоренца наглядно показывает, насколько фактическое распределение доходов между разными семьями отличается от равномерного распределения.

Если имеет место равенство доходов, то оно отражается прямой линией ОЕ. Если имеет место неравенство в доходах, то линия ABCDE отражает фактическое распределение доходов и называется кривой Лоренца.

5. Кривая Филипса

Графическое отображение предполагаемой обратной зависимости между уровнем инфляции и уровнем безработицы.

Согласно кривой Филипса (рис.10.5) в исследуемом периоде заработная плата росла медленно при высоком уровне безработицы и быстрее – при более высокой занятости. Стабильность цен и низкая безработица оказались несовместимыми целями: снижение безработицы достигалось ценой ускорения инфляции, а снижение инфляции вело к увеличению числа безработных.

Закон Оукена — эмпирическая зависимость между темпом роста безработицы и темпом роста ВНП в США начала 60-х годов, предполагающая, что превышение уровня безработицы на 1 % над уровнем естественной безработицы снижает реальный ВНП по сравнению с потенциальным на 2,5 %. Для других стран и других времен он может быть численно иным.

6. Графическое изображение дефицита и профицита (было в реальном билете)

Когда "потолок цен" устанавливается ниже равновесной цены, образуется дефицит и объем спроса превышает объем предложения. Такое положение приведет к конкуренции между покупателями за возможность купить данное благо. Конкурирующие покупатели начинают предлагать более высокие цены. По мере того как цены растут, объем спроса сокращается, а объем предложения увеличивается. Это продолжается до тех пор, пока цена не достигнет своего равновесного уровня.

Когда минимальные уровни цен устанавливаются выше равновесной цены, объем предложения превышает объем спроса и образуется профицит.