- •Комплекс зданий Государственного Эрмитажа на набережной Невы. История строительства и художественный анализ.

- •Зимний Дворец. Арх. Фр.-б. Растрелли. Архитектура и скульптура как виды изобразительного искусства.

- •Посольская [Иорданская] лестница. Стиль Барокко.

- •Малый Тронный зал. Программа парадной анфилады.

- •Гербовый зал. Понятие ордера. Стиль классицизм.

- •Военная галерея 1812 года. Анализ интерьера.

- •Георгиевский зал Зимнего дворца. Понятие ордера. Назначение зала.

- •Палеолитическая Венера. 23 тыс. До н.Э.

- •Плита с изображением личины. Окуневская культура. Перв. Пол. II тыс. До н.Э.

- •Плита с онежскими петроглифами. 4 - 3 тыс. До н.Э. Неолит

- •Великие пирамиды Древнего Египта

- •Древнеегипетский рельеф. Канон изображения человека [Сановник Мерираанх. Рельеф. Др. Египет. Древнее Царство. 23 в. До н.Э. Известняк]

- •Статуя богини Мут-Сохмет. Каноны древнеегипетской скульптуры.

- •Ассирийский рельеф [Рельеф из дворца ассирийского царя Ашшур-Нацира-Пала II. Ассирия. 9 в. До н.Э. Известняк]

- •Двадцатиколонный зал Зимнего Дворца как подражание греческому храму.

- •Чернофигурная керамика [амфора]. Древняя Греция. Техника создания античной керамики подобного типа.

- •Краснофигурная керамика [Пелика с ласточкой]. Древняя Греция. Техника создания античной керамики подобного типа. Особенности живописной трактовки образа.

- •Афродита (Венера) Таврическая, римская копия с оригинала II в. До н.Э. Скульптура в греческом искусстве.

- •Лаокоон. 3 в. До н.Э.

- •Голова Афины. Римская копия с греч ориг. Работы Кресилая 5 в. До н.Э.

- •Статуя Афины. Римск. Копия с греч. Оригинала 5 в. До н.Э.

- •Поликлет. Дорифор. Греческий канон

- •Мирон. Дискобол. 5 в. До н.Э.

- •Парфенон. 5 в. До н.Э. Афины

- •Аполлон Бельведерский. IV в. До .Н.Э.

- •Дворцовая площадь. Элементы римского наследия в ее оформлении.

- •Возлежащий юноша. Пеплохранилище. Начало IV в. До н.Э. Особенности этрусской скульптуры. Этрусская культура.

- •Статуя императора Октавиана Августа в образе Юпитера, первая половина 1 в. Взаимосвязь греческой и римской культур. Культ императора.

- •Статуя Юпитера. Семь чудес света. Хризоэлефантинная техника. Взаимосвязь греческой и римской культур.

- •Бюст императора [Люция Вера]. Третья четверть II в. Римский скульптурный портрет.

- •Бюст императора [Бальбина]. Вторая четверть III в. Эволюция римского скульптурного портрета.

- •Здание Колизея. I в. Н.Э. Римская архитектурная практика

- •Ларец-реликварий св. Валерии. Около 1175 г. Франция. Техника выемчатой эмали. Особенности художественной трактовки образов. Принципы средневековой живописи.

- •Романский стиль. (Реликварий в виде фигуры дьякона - св. Этьена.)

- •Готический стиль. (Створка диптиха с изображением Мадонны с младенцем между святыми Иоанном Крестителем и Иоанном Евангелистом. Середина XIV в. Франция).

- •Собор Парижской Богоматери. XII в. Готический стиль

- •Фра Беато Анжелико. Мадонна с младенцем, св. Домиником и св. Фомой Аквинским. Между 1424 – 1430 гг. Раннее Возрождение во Флоренции.

- •Микеланджело. Страшный Суд. Фреска в Сикстинской капелле Ватикана

- •Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа (с цветком). 1478 г. Анализ произведения. Характеристика личности и творчества художника.

- •Леонардо да Винчи. Мадонна Литта. 1490 – 1491 гг. Идеал эпохи Возрождения.

- •Рафаэль. Мадонна Конестабиле. 1504 г. Гармония и поиски совершенства. Анализ произведения и его место в творчестве художника.

- •Рафаэль. Святое семейство с безбородым Иосифом.

- •Лоджии Рафаэля. Особенности архитектуры Возрождения. Орнамент гротеск.

- •Микеланджело. Скорчившийся мальчик 1530-1534 гг. Анализ произведения и его место в творчестве мастера.

- •Понятие маньеризма [Россо Фьорентино. Мадонна с младенцем и ангелами. Около 1522].

- •Джорджоне. Юдифь. 1504 г. Особенности венецианской школы живописи.

- •Тициан. Даная. Около 1554 г. Анализ произведения и его место в творчестве мастера.

- •Тициан. Кающаяся Мария Магдалина. 1560-е гг. Анализ произведения и его место в творчестве мастера.

- •Рафаэль. Сикстинская Мадонна

- •Леонардо да Винчи. Джоконда

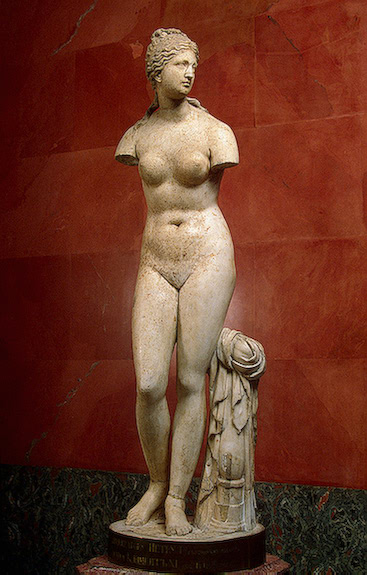

Афродита (Венера) Таврическая, римская копия с оригинала II в. До н.Э. Скульптура в греческом искусстве.

Согласно «Теогонии» Гесиода, Афродита родилась около острова Кифера из семени и крови оскоплённого Кроносом Урана, которая попала в море и образовала белоснежную пену (отсюда прозвище «пенорожденная»). Ветерок принёс её на остров Кипр (или она сама приплыла туда, поскольку ей не понравилась Кифера), где её, вышедшую из морских волн, и встретили Оры.

Статуя Афродиты (Венеры Таврической) относится к III веку до н. э.,сейчас она находится в Эрмитаже и считается самой прославленной его статуей. Скульптура стала первой в России античной статуей нагой женщины. Мраморная статуя купающейся Венеры в натуральную величину (высота 167 см), выполненная по образцу Афродиты Книдской или Венеры Капитолийской. Утрачены руки статуи и фрагмент носа. До поступления в Государственный Эрмитаж она украшала сад Таврического дворца, откуда и название. В прошлом «Венера Таврическая», предназначалась для украшения парка. Однако в Россию статуя была доставлена значительно раньше, ещё при Петре I и благодаря его усилиям. Надпись, сделанная на бронзовом кольце пьедестала, напоминает о том, что Венера подарена Климентом XI Петру I (в результате обмена на мощи св. Бригитты, посланные римскому папе Петром I). Статуя была обнаружена в 1718 году во время раскопок в Риме. Неизвестный скульптор III в. до н.э. изобразил обнажённой богиню любви и красоты Венеру. Стройная фигура, округлые, плавные линии силуэта, мягко моделированные формы тела – всё говорит о здоровом и целомудренном восприятии женской красоты. Наряду со спокойной сдержанностью (поза, выражение лица), обобщённой манерой, чуждой дробности и мелкой детализации, а также рядом других черт, свойственных искусству классики (V – IV вв. до н. э.), создатель Венеры воплотил в ней своё представление о красоте, связанное с идеалами III века до н. э. (изящные пропорции – высокая талия, несколько удлинённые ноги, тонкая шея, маленькая головка, - наклон фигуры, поворот корпуса и головы).

Венера Таврическая – первая античная статуя, привезённая в Россию. Внедрение Петром I европейской культуры, в частности античной, с её культом тела, очень болезненно приживалось на русской православной почве, где обнажённое тело считалось чем-то невозможным для всеобщего обозрения. В начале XVIII века в России возникла сложная конфликтная ситуация столкновения русской национальной философии аскетизма, неприятия телесных удовольствий, сформировавшейся в результате неблагоприятных климатических условий и сложившегося религиозного самосознания народа и античного, столь чуждого русским, культа телесной красоты. Пышное появление статуи обнажённой богини Венеры воспринималось жителями нового города Петербурга как возвращение идолопоклонничества, язычества, измены православию, как явление бесовское, демоническое. Вот как пишет об этих событиях крупнейший писатель и историк начала XX века Д. С. Мережковский в своём романе о Петре I и его сыне царевиче Алексее «Пётр и Алексей», входящем в трилогию «Христос и Антихрист»: «По морям и рекам, через горы и равнины, города и аустыци, и, наконец, через русские бедные селенья, дремуче леса и болота, всюду бережно хранимая волей царя, то качаясь на волнах, то на мягких пружинах, в своем тесном ящике, как в колыбели или в гробу, совершала богиня далекое странствие из Вечного Города в новорожденный городок Петербург.

Когда она благополучно прибыла, царь, как ни хотелось ему поскорее взглянуть на статую, которой он так долго ждал и о которой так много слышал, - все же победил свое нетерпение и решился не откупоривать ящика до первого торжественного явления Венус на празднике в Летнем саду».

Для денщиков Петра Афродита – «голая девка», но для императора эта богиня - символ новой России, проснувшейся от сна косности и отсталости, приобщавшуюся к европейской культуре, которую создавал Петр, как Пигмалион свою Галатею: «То было изваяние Праксителя: Афродита Анадиомена - Пенорожденная, и Урания - Небесная, древняя финикийская Астарта, вавилонская Милитта, Праматерь Пишущего, великая Кормилица - та, что наполнила небо звездами, как семенами, и разлила, как молоко из груди своей, Млечный Путь». «- Сия Венус,- заключил Петр уже по-русски, собою, свойственной ему, простодушною витиеватостью, казывая на статую,- сия Венус пришла к нам оттоле, и Греции. Уже Марсовым плугом все у нас испахано и насеяно. И ныне ожидаем доброго рождения, в чем, Господи, помози! Да не укоснеет сей плод наш, яко фиников, которого насаждающие не получают видеть. Ныне же и Венус, богиня всякого любезного приятства, согласия, домашнего и политического мира, да сочетается с Марсом на славу имени РОССИЙСКОГО».

Художественный замысел автора позволяет ему трактовать появление античной богини на «варварских», диких, холодных берегах Невы как угодно, но нельзя не признать, что неприятие такой культуры на первоначальном этапе было очевидным. Автор силой художественного слова показывает этот антагонизм античной обнажённой статуи и древней святой православной иконы, творившийся в сознании не просвещённых светом европейского искусства русских людей: «До того дошло, что в самый сей день, в сей час, ниспровергнув образ Богородицы, на место его воздвигает он бесоугодную и блудотворную икону Венус. И государь, твой батюшка…» .

Сейчас мы восхищаемся грацией и совершенством скульптуры, созданной неизвестным мастером задолго до Рождества Христова, до возникновения христианства на земле. Но в то же время реформы Петра можно рассматривать в разных аспектах, не удивляясь при этом расхожему мнению его современников о нём как о царе-Антихристе.