- •Понятие права

- •2.3. Соотношение государства и права

- •2.4. Функции права

- •2.5. Принципы права

- •Норма права Понятие и характерные черты норм права

- •Структура норм права

- •5.3. Виды норм права

- •8 Источники права Понятие источника права. Виды источников права

- •Действие нормативно-правовых актов их систематизация

- •6.3. Подзаконные нормативные акты

- •6.4. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

- •Тема 8. Правоотношения

- •8.1. Понятие и виды правоотношений

- •8.2. Содержание правоотношения

- •8.3. Юридические факты

- •Тема 9. Правонарушение и юридическая ответственность

- •9.1. Понятие правонарушения

- •9.2. Состав правонарушения

- •9.3. Виды правонарушений

- •9.4. Понятие юридической ответственности

- •Принципы юридической ответственности

- •Тема 14. Толкование норм права

- •14.1. Понятие и значение толкования норм права

- •14.2. Уяснение смысла норм права (приемы толкования)

- •14.3. Результаты толкования (толкование норм права по объему)

- •14.4. Разъяснение норм права

- •Тема 15. Основы конституционного строя, народовластие в российской федерации

- •Тема 16. Основы правового статуса человека и гражданина в российской федерации

- •16.1. Понятие правового статуса человека и гражданина

- •16.2. Понятие гражданства Российской Федерации

- •Способы приобретения гражданства Российской Федерации

- •16.3. Способы утраты гражданства Российской Федерации

- •16.4. Институт конституционных прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации

- •Общая характеристика личных прав и свобод человека и гражданина

- •16.5. Гарантии конституционных прав и свобод

- •Тема 17. Федеративное устройство россии

- •17.1. Основные этапы развития российского федерализма

- •17.2. Общая характеристика и основные принципы федеративного устройства России, их особенности

- •17.3. Предметы ведения и полномочия рф и ее субъектов

- •17.4. Правовой статус субъектов рф

- •17.5. Особенности правового статуса автономий

- •Тема 19. Президент российской федерации

- •19.1. Место и роль Президента в системе органов государственной власти Российской Федерации

- •19.2. Порядок избрания Президента рф

- •19.3. Порядок отрешения Президента Российской Федерации от должности

- •19.4. Совет безопасности рф и другие конституционные органы

- •Тема 20. Федеральное собрание российской федерации

- •20.1. Место Федерального Собрания в системе государственных органов рф

- •20.2. Совет Федерации

- •20.3. Государственная дума

- •20.4. Законодательный процесс в Федеральном собрании рф

- •Тема 21. Органы исполнительной власти российской федерации

- •21.1. Понятие и система органов исполнительной власти

- •Президент Российской Федерации

- •Правительство Российской Федерации

- •Государственная администрация

- •Органы исполнительной власти субъектов рф

- •21.2. Правовой статус Правительства Российской Федерации

- •21.3. Министерство образования Российской Федерации в системе органов управления образованием

- •21.4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

- •Организация исполнительной власти в субъектах Российской Федерации

- •Тема 22. Правоохранительные органы российской федерации

- •22.1. Понятие правоохранительной деятельности государства и роль высших органов Российской Федерации в ее осуществлении

- •22.2. Судебная система Российской Федерации

- •Виды судебных органов в Российской Федерации

- •Конституционный суд Российской Федерации

- •Тема 23. Основные положения гражданского права российской федерации

- •23.1. Предмет и принципы гражданского права

- •Предмет и метод гражданского права

- •Объективное и субъективное право

- •Диспозитивные и императивные нормы в гражданском праве

- •Принципы гражданского права

- •23.2. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г.

- •Основные черты и значение Гражданского кодекса

- •Строение Гражданского кодекса

- •Раздел I - Общие положения.

- •Раздел II - Право собственности и другие вещные права.

- •Раздел III - Общая часть обязательственного права.

- •Применение положений Гражданского кодекса

- •Применение гражданского законодательства по аналогии

- •Гк рф 1994 г. О применении обычаев делового оборота

- •23.3. Граждане (физические лица)

- •Правоспособность граждан

- •Дееспособность

- •Место жительства

- •Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим

- •Акты гражданского состояния

- •23.4. Общие положения о юридических лицах

- •Понятие юридического лица

- •Виды юридических лиц

- •Правоспособность юридического лица

- •Органы юридического лица

- •Реорганизация юридического лица

- •Ликвидация юридического лица

- •23.5. Объекты гражданских прав

- •Понятие объекта гражданских прав

- •Классификация объектов гражданских прав

- •3. Вещи делимые и неделимые.

- •23.6. Сделки

- •Понятие сделки

- •Виды сделок

- •Форма сделки

- •Недействительность сделок

- •23.7. Исковая давность

- •Понятие исковой давности и ее значение

- •Сроки исковой и пресекательной давности

- •Значение исковой давности

- •Течение сроков исковой давности

- •23.8. Общие положения о праве собственности

- •Понятие и содержание права собственности

- •Субъекты права собственности

- •Приобретение права собственности

- •Прекращение права собственности

- •23.9. Общая собственность

- •Понятие и содержание общей собственности

- •Долевая собственность

- •Совместная собственность

- •23.10. Общие положения обязательственного права

- •Понятие обязательства

- •Основания возникновения обязательств

- •Стороны обязательств

- •Множественность лиц в обязательствах

- •Перемена лиц в обязательствах

- •23.11. Исполнение обязательств

- •Общая характеристика исполнения обязательств

- •Надлежащее исполнение

- •Сторона, исполняющая обязательство

- •Предмет исполнения

- •Срок исполнения

- •Место исполнения

- •23.12. Обеспечение исполнения обязательств

- •Общая характеристика способов обеспечения обязательств

- •Неустойка

- •Удержание

- •Поручительство

- •Банковская гарантия

- •Задаток

- •23.13. Общие положения о договоре

- •Понятие договора

- •Свобода договора

- •Договор присоединения

- •Публичный договор

- •Предварительный договор

- •Договор в пользу третьего лица

- •Заключение договора

- •Изменение и расторжение договора

- •Толкование договора

- •Тема 24. Основы трудового права

- •24.1. Понятие, предмет, метод, источники, принципы и финкции трудового права

- •24.2. Трудовые правоотношения

- •24.3. Коллективные договоры и соглашения

- •24.4. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения

- •24.5. Правовое регулирование существенных условий труда

- •24.6. Трудовая дисциплина

- •24.7. Порядок разрешения трудовых споров

- •Статья 398. Основные понятия

- •Тема 25. Основы семейного права

- •25.1.Общие положения. Отношения, регулируемые семейным законодательством

- •25.2. Правовые вопросы заключения и прекращения брака

- •Условия и порядок заключения брака

- •Недействительность брака

- •Прекращение брака

- •25.3. Права и обязанности супругов

- •Личные неимущественные права и обязанности супругов

- •Имущественные права и обязанности супругов

- •25.4. Правоотношения родителей и детей

- •Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Установление отцовства (материнства)

- •Права и обязанности родителей

- •Лишение и ограничение родительских прав

- •Личные неимущественные права детей

- •Имущественные права детей

- •Тема 26. Основы административного права

- •26.1. Административное право как отрасль российского права

- •Понятие административного права

- •Предмет и метод административного права

- •26.2. Административно-правовые нормы и отношения

- •26.3. Субъекты административного права

- •Понятие субъекта административного права

- •Административно-правовой статус граждан

- •Органы исполнительной власти как субъекты административного права

- •Административно-правовой статус государственных служащих

- •Общественные объединения как субъекты административного права. Административно-правовой статус общественных объединений

- •Административно-правовой статус предприятий и учреждений

- •26.4. Управленческий процесс в сфере исполнительной власти: административно-правовые формы и методы

- •Понятие управленческого процесса и административно-правовой формы

- •Административно-правовые акты

- •Обращения как административно-правовая форма

- •Административные процедуры

- •Административно-правовые методы

- •26.5. Административно-деликтное право

- •Признаки и состав административного правонарушения

- •Понятие и основания административной ответственности

- •Виды административных наказаний

- •Задачи и участники административно-деликтного процесса

- •Стадии административно-деликтного процесса

- •26.6. Административная юстиция

- •Понятие административной юстиции

- •Понятие административного спора

- •Содержание и виды административных споров

- •Рассмотрение административных споров в судах общей юрисдикции

- •Производство по делам об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан

- •Производство по делам об оспаривании постановлений государственных органов и должностных лиц, о назначении административных наказаний

- •Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме

- •Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных актов

- •Административная юрисдикция арбитражных судов

- •Процессуальные особенности разрешения административных споров в арбитражных судах

- •Административно-финансовые споры

- •Тема 27. Муниципальное право

- •27.1. Понятие муниципального права России

- •Источники муниципального права

- •1. Нормативные правовые акты Российской Федерации:

- •2. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации:

- •3. Нормативные правовые акты муниципальных образований:

- •Предмет муниципального права

- •Методы муниципального права

- •27.2. Принципы и основы местного самоуправления

- •Принципы местного самоуправления

- •Основы местного самоуправления

- •27.3. Компетенция местного самоуправления

- •27.4. Формы осуществления местного самоуправления

- •Формы прямого волеизъявления граждан (формы непосредственной демократии)

- •Органы местного самоуправления (в формах представительной демократии)

- •27.5. Гарантии местного самоуправления

- •Тема 28. Уголовное право

- •28.1. Понятие уголовного права, его предмет и система

- •28.2. Уголовный закон

- •Действие уголовного закона во времени

- •Действие уголовного закона в пространстве

- •28.3. Преступление

- •Объективные признаки состава преступления

- •Субъективные признаки состава преступления

- •Ошибка и ее уголовно-правовое значение

- •Стадии совершения преступления

- •Соучастие в преступлении

- •28.4. Наказание

- •Понятие наказания

- •Цели наказания

- •Тема 29. Основы экологического права

- •29.1. Понятие и определение экологического права

- •29.2. Экологическое право как отрасль права

- •29.3. Принципы экологического права

- •29.4. Источники экологического права

- •29.5. История развития экологического права

- •29.6. Экологические права граждан

- •29.7. Право природопользования

- •29.8. Организация государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды

- •29.9. Экологическое нормирование

- •29.10. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза

- •29.11. Лицензирование природопользования и охраны окружающей среды

- •29.12. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды

- •29.13. Особо охраняемые природные территории

- •29.14. Экологический контроль

- •29.15. Ответственность за экологические правонарушения

- •29.16. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды

- •29.17. Понятие и источники международного экологического права

- •Тема 30. Основы земельного права

- •30.1. Общая характеристика земельного законодательства Российской Федерации

- •30.2. Предмет и система земельного права

- •30.3. Принципы земельного права

- •30.4. Земельные правоотношения

- •30.5. Правовой режим земель

- •30.6. Право собственности на землю и иные права

- •30.7. Плата за землю

- •30.8. Управление земельными ресурсами

- •30.9. Кадастр земельных ресурсов

- •30.10. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства

Тема 30. Основы земельного права

30.1. Общая характеристика земельного законодательства РФ

30.2. Предмет и система земельного права

30.3. Принципы земельного права

30.4. Земельные правоотношения

30.5. Правовой режим земель

30.6. Право собственности на землю и иные права

30.7. Плата за землю

30.8. Управление земельными ресурсами

30.9. Кадастр земельных ресурсов

30.10. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства

Контрольные вопросы

Темы рефератов

Нормативные акты и правовая литература

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

30.1. Общая характеристика земельного законодательства Российской Федерации

Земельные отношения всегда находились в центре внимания общественности, были и остаются актуальными для всех слоев населения - как обладающих, так и не обладающих земельными участками. Основной закон Российской Федерации - Конституция - содержит ряд положений, которые являются отправными для земельного законодательства.

Так, непосредственно на регулирование земельных отношений направлены следующие статьи Конституции:

ст. 9 - о земле и иных природных ресурсах, находящихся в различных формах собственности;

ст. 36 - о праве частной собственности на землю и регулировании условий и порядка пользования ею на основе федерального закона;

ст. 42 - о праве каждого на благоприятную окружающую среду;

ст. 58 - об обязанности каждого сохранять природу, бережно относиться к ее богатствам;

ст. 72 - об отнесении к совместному ведению Федерации и ее субъектов земельного, водного, лесного законодательства, законодательства о недрах, об охране окружающей среды.

Статья 36 (ч. 2), например, устанавливает, что владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно. Вместе с тем в общественных интересах указанная статья вводит ограничения хозяйственной свободы пользователей земли, которые состоят в том, чтобы при этом не наносился ущерб окружающей среде и не нарушались права и законные интересы иных лиц. В то же время ст. 72 определяет, что в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находится земельное законодательство (п. "к"), а также вопросы владения, пользования и распоряжения землей (п. "в").

Несомненную значимость для регулирования земельных правоотношений представляют собой также положения Конституции РФ:

о гарантировании единства экономического пространства, поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности (ст. 8); о равенстве всех перед законом и судом (ст. 19);

об обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57) и некоторые другие.

Вступивший в силу 30 октября 2001 г. Земельный кодекс РФ вслед за Гражданским (ст. 3 ГК РФ) исходит из понятия законодательства в узком смысле, определив в п. 1 ст. 1, что земельное законодательство представляет собой совокупность Земельного кодекса, федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации. Земельный кодекс 2001 г. является головным отраслевым законом, обладающим приоритетом в регулировании земельных отношений. Его принятие стало важным событием в жизни Российской Федерации. Прежний Земельный кодекс РСФСР 1991 г. давно не отвечал потребностям современных общественных отношений, более половины его статей были отменены еще в 1993 г. при приведении законодательства в соответствие с Конституцией РФ. Значительная часть отношений, связанных с землей, регулировалась подзаконными актами. Отныне содержавшие нормы земельного права законодательные акты Союза ССР в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 25 октября № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" со дня введения в действие нового Земельного кодекса не применяются. Новый Земельный кодекс разграничил полномочия Российской Федерации и ее субъектов в области регулирования земельных отношений, определил виды прав на землю, основания их возникновения и прекращения, установил особенности оборота земельных участков, зафиксировал правовой режим каждой из категорий земель.

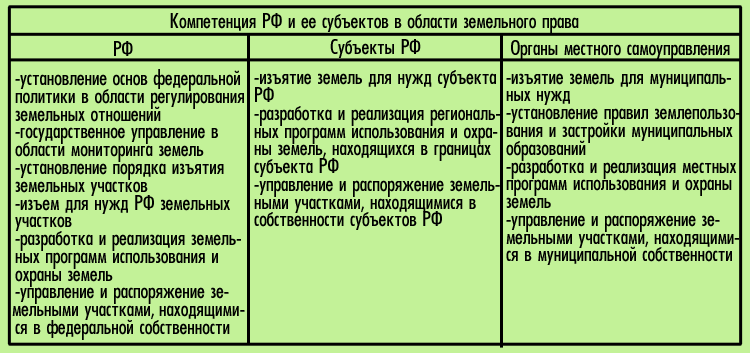

Разграничив компетенцию Российской Федерации и ее субъектов, Земельный кодекс в ст. 9 отнес к ведению Федерации:

установление основ федеральной политики в области регулирования земельных отношений;

установление ограничений прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, а также ограничений оборотоспособности земельных участков;

государственное управление в области осуществления мониторинга земель, государственного земельного контроля, землеустройства и ведения государственного земельного кадастра;

установление порядка изъятия земельных участков, в том числе путем выкупа, для государственных и муниципальных нужд;

изъятие для нужд Российской Федерации земельных участков, в том числе путем выкупа;

разработку и реализацию федеральных программ использования и охраны земель;

управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Российской Федерации (федеральной собственности);

иные полномочия, отнесенные к полномочиям Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом, федеральными законами.

Упоминаемые в ст. 9 иные полномочия, отнесенные к ведению Российской Федерации другими федеральными законами, закреплены, в частности, в Водном кодексе 1995 г., Лесном кодексе 1997 г., Законах об охране окружающей среды 2002 г., о плате за землю 1991 г., об основах градостроительства в Российской Федерации 1992 г., о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах 1995 г., об особо охраняемых природных территориях 1995 г., о мелиорации земель 1996 г., о государственном регулировании агропромышленного комплекса 1997 г., о безопасном обращении с пестицидами и ядохимикатами 1997 г.

Субъекты Федерации на основании ст. 10 Земельного кодекса наделены полномочиями:

по изъятию, в том числе путем выкупа, земель для нужд субъекта Российской Федерации;

по разработке и реализации региональных программ использования и охраны земель, находящихся в границах субъектов Российской Федерации;

по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации;

иными полномочиями, не отнесенными к полномочиям Российской Федерации или к полномочиям органов местного самоуправления.

Очевидно, что наряду с самостоятельной компетенцией, указанная статья предусматривает и остаточную. Среди нормативно-правовых актов, принятых субъектами Российской Федерации в области регулирования земельных отношений в рамках указанной компетенции, можно назвать Закон Свердловской области о регулировании земельных отношений от 6 декабря 1995 г.; Закон Воронежской области о регулировании земельных отношений от 25 мая 1995 г.; законы "О земле", "О земельной реформе", "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" Республики Дагестан; Временное положение о регулировании земельных отношений в Тверской области, принятое 25 июля 1996 г., Законодательным собранием Тверской области.

Наконец, к полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений Земельный кодекс (ст. 11) относит:

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд;

установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных образований;

разработку и реализацию местных программ использования и охраны земель;

управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;

иные полномочия на решение вопросов местного значения в области использования и охраны земель.

Наибольшие полномочия в области земельных отношений принадлежат органам местного самоуправления на землях поселений (гл. 15 Земельного кодекса).

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними являются, по существу, гражданско-правовыми и регулируются гражданским законодательством (ст. 3 Земельного кодекса). Например, к ст. 10 непосредственное отношение имеет ст. 129 ГК РФ, согласно которой "земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах". В связи с тем что Земельным кодексом регулируется оборот лишь около 2,5% земель Российской Федерации, важная роль в земельном законодательстве отводится специальному закону "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", принятый Государственной думой 25 июня 2002 г.и вступивший в силу 25 января 2003 г. Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" регулирует отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, устанавливает правила и ограничения, применяемые к обороту земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения - сделкам, результатом совершения которых является возникновение или прекращение прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, определяет условия предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также изъятия их в государственную или муниципальную собственность (ст. 1). Принятие субъектами Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов, содержащих дополнительные правила и ограничения оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не допускается.

При этом Закон определил следующие принципы, на которых должен основываться оборот земель сельскохозяйственного назначения:

сохранение целевого использования земельных участков;

установление размера общей площади земельных участков сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории одного административно-территориального образования субъекта Российской Федерации и могут одновременно находиться в собственности гражданина, его близких родственников, а также юридических лиц, в которых данные гражданин или его близкие родственники имеют право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции или вклады (доли), составляющие уставные (складочные) капиталы данных юридических лиц;

преимущественное право субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления на покупку земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения при его продаже, за исключением случаев продажи с публичных торгов;

преимущественное право субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления на покупку доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения при возмездном отчуждении такой доли участником долевой собственности в случае, если другие участники долевой собственности откажутся от покупки такой доли или не заявят о намерении приобрести такую долю в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения;

установление особенностей предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам, лицам без гражданства, а также юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50%;

предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на возмездной или безвозмездной основе в случаях, установленных федеральными законами.

Развивая положение Земельного кодекса (п. 3 ст. 15) о том, что иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, "Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения" устанавливает, что иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50%, могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды (ст. 3). Важно также помнить, что указанный Закон не распространяет своего действия на земельные участки, предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения гражданам для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также на земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями. Важной составляющей земельного законодательства Российской Федерации являются подзаконные акты: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные акты.

Так, на развитие земельных отношений оказали значительное влияние следующие Указы Президента РФ:

"О дополнительных мерах по наделению граждан земельными участками" от 23 апреля 1993 г. № 480;

"О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России" от 27 октября 1993г. № 1767 и от 24 декабря 1993 г. № 2287;

"О налогообложении продажи земельных участков и других операций с землей" от 7 декабря 1993 г. № 2118;

"О государственном земельном кадастре и регистрации документов о правах на недвижимость" от 11 декабря 1993 г. № 2130;

"О праве собственности граждан и юридических лиц на земельные участки под объектами недвижимости в сельской местности" от 14 февраля 1996 г. № 198;

"О реализации конституционных прав граждан на землю" от 7 марта 1996 г. № 337;

"О государственной поддержке садоводов, огородников и владельцев личных подсобных хозяйств" от 7 июня 1996 г. № 819;

"О гарантиях собственникам объектов недвижимости в приобретении в собственность земельных участков под этими объектами" от 16 мая 1997 г. № 485.

Правительство РФ, во исполнение своих полномочий, также активно участвует в формировании земельного законодательства. Им, в частности, в последние годы были приняты следующие постановления:

"О проведении инвентаризаций земель для определения возможности их предоставления гражданам" от 12 июля 1993 г. № 659;

"Об утверждении Положения о порядке установления границ землепользования в застройке городов и других поселений" от 2 февраля 1996 г. № 105;

"Об утверждении Федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра" от 3 августа 1996 г. № 932;

"О мерах по стабилизации экономического положения агропромышленного комплекса Российской Федерации в 1996 г." от 7 февраля 1996 г. № 135;

"О мерах по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрениями и химическими средствами защиты растений в 1997 г." от 14 февраля 1997 г. № 166;

"Об экономических условиях функционирования агропромышленного комплекса Российской Федерации в 1997 г." от 26 февраля 1997 г. № 224;

"О порядке определения нормативной цены земли" от 15 марта 1997 г. № 1319.

К ведомственным актам принято относить приказы, инструкции, правила, наставления, принимаемые центральными органами исполнительной власти, к которым относятся министерства, государственные комитеты и ведомства (Центральный банк, Федеральная служба лесного хозяйства и др).

Примерами нормативных ведомственных актов, затрагивающих земельные отношения, могут служить:

Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды "Об утверждении Порядка выдачи разрешений на добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации" от 4 апреля 1997 г. (Бюллетень нормативных актов. 1997. № 12);

Инструкция о ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации семян сортов растений и племенного материала пород животных. Утверждена Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и Государственным таможенным комитетом РФ 8 мая 1997 г.;

Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды "О порядке рассмотрения материалов на ввоз в Российскую Федерацию ядовитых веществ" от 16 января 1997 г.