- •Лекция 14 регулирование напряжения методом изменения потерь напряжения в сети

- •14.1 Компенсация реактивной мощности нагрузки

- •Выбор мощности компенсирующего устройства для регулирования напряжения в электрической сети

- •14.3. Регулирование напряжения в распределительных сетях методом характеристического узла

14.3. Регулирование напряжения в распределительных сетях методом характеристического узла

К

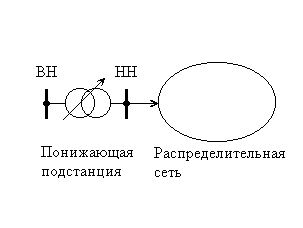

Рис. 14.5. РПН на

понижающей подстанции

Данный поход к регулированию напряжения также как и встречное регулирование является согласным, т. е. согласно токовой нагрузке шин НН, однако выбор диапазона регулирования делается иначе.

У

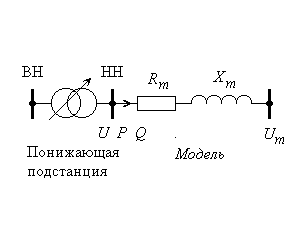

Рис. 14.6.

Модель полного сопротивления

На подстанции, где размещено устройство РПН, располагают только информацией о U, P, Q, а также токе I.

Модель эквивалентного сопротивления, по которому протекает ток, рис. 5.21, соответствует отдаваемой в сеть мощности. Получается одно напряжение, которое подлежит регулированию, но потребители многочисленны и распределены по всей сети.

Характеристическая точка должна быть выбрана таким образом, чтобы при хорошем регулировании напряжения общий ущерб (для всей сети) был минимальным, при этом всякое перемещение регулируемой точки вызывает увеличение общего ущерба.

Если отходящая линия является неразветвленной, то, следовательно, в характеристической точке среднее квадратическое отклонение напряжения должно быть равным средневзвешенной величине (по потребляемым энергиям) от квадратов отклонений в различных точках линии.

Положение характеристической точки меняется во времени, поскольку изменения нагрузок происходят неодновременно. Следовательно, нельзя осуществить хорошее регулирование, если изменения нагрузок не будут скорректированы. На практике, как правило, потребители имеют одинаковую природу, например бытовые потребители в жилых квартирах, или сельскохозяйственные потребители, или же промышленные потребители; тогда значения коэффициента корреляции оказывается равным 0,7 … 0,9 (идеальная однородность была бы при 1,0). Для нагрузок с различной природой коэффициент корреляции незначителен (менее 0,3) и даже отрицателен (он равен –1,0 для двух нагрузок, постоянно меняющихся в противоположных направлениях). В этом случае необходимо разделить сеть на подсети, имеющие независимое регулирование напряжения.

На практике не обязательно уточнять местоположение характеристической точки; достаточно знать статистическое распределение напряжения в этой точке, называемое фиктивным напряжением Uf. Его измеряют статистическим вольтметром в различных точках сети, связанных с нагрузками, потребляемыми вблизи каждой из этих точек. Нагрузки могут быть определены с помощью годовых потерь энергии Wi, от всех нагрузок, сгруппированными вокруг каждой точки. Из последнего выражения можно найти относительное отклонение фиктивного напряжения Vf, которое позволяет характеризовать качество напряжения в электрической сети

|

|

(5.25) |

Математическая модель, представленная эквивалентным сопротивлением, должна воспроизводить напряжение Uf.

Пусть Rm и Xm – значения активного и реактивного сопротивлений модели; U0 – параметр для настройки системы регулирования; P и Q – активная и реактивная мощности полной нагрузки регулируемой сети; U – напряжение на шинах подстанции, питающей сеть; Um – напряжение модели.

При этом имеем

|

|

(5.26) |

Регулятор должен поддерживать напряжение Um фиксированным и равным по величине Uном + U0. Выразим из (5.26) напряжение, которое необходимо поддерживать на шинах подстанции

|

|

(5.27) |

и подставляя вместо модельного напряжения

выражение

![]() ,

имеем

,

имеем

|

|

(5.28) |

и в относительных единицах

|

|

(5.29) |

или

|

|

(5.30) |

где

![]() .

.

Фиктивное напряжение Uf равно

|

|

(5.31) |

откуда

|

|

(5.32) |

или в относительных единицах

|

|

(5.33) |

Относительное отклонение фиктивного напряжения

|

|

(5.34) |

или

|

|

(5.35) |

Член V0 –

постоянная величина, а остальные –

случайные величины (P,

Q, DU*).

Эти три величины можно определить с

помощью средних величин (математических

ожиданий)

![]() ,

среднеквадратических отклонений

,

среднеквадратических отклонений

![]() и коэффициентов корреляции

и коэффициентов корреляции

![]() .

.

Регулирование напряжения оптимально, если параметры Rm, Xm и V0 выбраны такими, что среднеквадратическое отклонение Vf минимально. В этом случае экономический ущерб, испытываемый всеми потребителями, минимален.

Определим оптимальные значения Rm, Xm и V0. Для оптимального регулирования необходимо иметь следующие числовые характеристики режимных параметров:

математические ожидания и среднеквадратические отклонения активной и реактивной мощности, отдаваемой в сеть;

математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение относительной величины потери напряжения DU*;

коэффициенты корреляции: rPQ, rPDV, rQDV.

Первые две группы характеристик определяются путем обработки статистического материала, полученного из натурного или вычислительного экспериментов. Что касается коэффициентов корреляции, то вследствие того, что в большинстве случаев в распределительных сетях активная и реактивная нагрузки меняются одновременно, коэффициент корреляции rPQ = 1, а rPDV = 0,7 … 0,95 в большинстве случаев и rPDV = rQDV. С учетом указанных значений формулы (5.18) приобретают вид:

|

|

(5.42) |

Регулирование напряжения заключается в поддерживании на шинах подстанции напряжения:

|

|

(5.43) |