- •Ленин и шахматы

- •Ленин о нечаеве

- •Л. Троцкий. 1937 г.

- •Бронепоезд наркомвоена

- •«Перманентная революция»

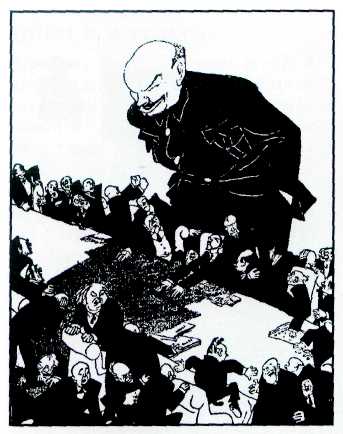

- •Л. Бродаты. «Так на так.

- •Рамон меркадер

- •Дружба сталина и бухарина

- •Будущее в представлении коллонтай

- •А. Коллонтай. 1910 г.

- •А. Коллонтай и п. Дыбенко. 20-е гг.

- •Александра коллонтай и павел дыбенко

- •9 Марта 1952 г. Александра Михайловна Коллонтай скончалась у себя дома на 80-м году жизни.

- •Первый день работы наркома призрения

- •Суд над марией спиридоновой в 1919 году

ДЕЯТЕЛИ ОКТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА

ВЛАДИМИР ЛЕНИН

(1870—1924)

ДЕТСТВО

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 10 (22) апреля 1870 г. в городе Симбирске. Он был третьим из шести детей Ульяновых. Глава семьи Илья Николаевич работал инспектором народных училищ. За педагогическую деятельность его наградили несколькими орденами и званием потомственного дворянина. Илья Николаевич был глубоко верующим человеком, и в семье торжественно отмечались все православные праздники.

Владимир рос любознательным, подвижным мальчиком. Кучер, который как-то раз отвозил его в имение матери, сказал двоюродному брату Владимира: «Ну и забавник!» — «Кто?» — «Да брательник твой. С ним не заметишь, как доедешь и на ленивых лошадях. Уж больно занятный. Я и не видывал таких парнишек — на всё у него загвоздка да прибаутки». В то же время в гимназии Владимир не допускал ни малейшего нарушения весьма строгих правил поведения. «Неужели, — спросил его однажды двоюродный брат, — с тобой никогда не бывало, что ты урока не приготовил?» «Никогда не бывало и не будет!» — отвечал Владимир.

Литературу в гимназии преподавал Фёдор Керенский — отец будущего премьер-министра. В. Ульянов всегда вспоминал о нём с теплотой. Он привил мальчику любовь к Пушкину и другим русским классикам.

В июне 1887 г. Владимир закончил гимназию с золотой медалью. По всем предметам, в том числе по Закону Божьему, в его аттестате стояла оценка «пять», только по логике «четыре».

Многое Владимиру дало и домашнее образование. В семье Ульяновых бывали дни, когда они говорили только на одном из иностранных языков. Позже Владимир Ульянов свободно разговаривал по-французски, по-немецки, несколько хуже — по-английски, понимал итальянский язык.

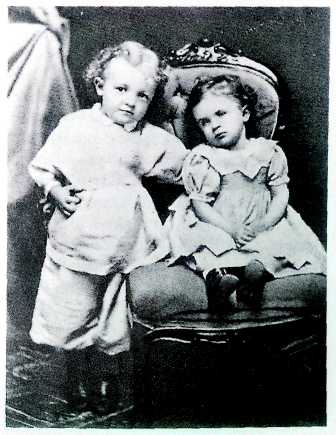

Владимир и Ольга Ульяновы. 1874 г.

231

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ

Александр Ильич Ульянов родился в 1866 г. Гимназию окончил с золотой медалью, затем изучал биологию в Петербургском университете. Здесь 20-летний Александр вошёл в небольшой кружок революционного студенчества. Один из друзей вспоминал о нём: «В отношении к товарищам он был редкий человек. Он равно уважал и собственное достоинство, и достоинство других. Это была натура нравственно-деликатная. Он избегал всяких резкостей, да был к ним и не способен».

В 1887 г. участники кружка стали готовить покушение на Александра III, приурочив его к 1 марта 1887 г. — годовщине убийства Александра II. Но они настолько плохо соблюдали конспирацию, что о них быстро узнала полиция. Последовали аресты и суд. В защитительной речи на суде Александр Ульянов заметил: «Среди русского народа всегда найдётся десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастие своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за своё дело. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь». Приговор гласил — смертная казнь.

Мария Александровна Ульянова на последнем свидании с сыном уговаривала его подать просьбу о помиловании. Александр ответил ей так: «Представь себе, мама: двое стоят друг против друга на поединке. Один уже выстрелил в своего противника, другой ещё нет, и тот, кто уже выстрелил, обращается к противнику с просьбой не пользоваться оружием. Нет, я не могу так поступить».

В ночь на 8 (20) мая 1887 г. Александра Ульянова и четырёх его товарищей повесили во дворе Шлиссельбургской крепости.

ПОСЛЕ СМЕРТИ БРАТА

До 1887 г. никто не замечал у Владимира Ульянова никакого интереса к общественным делам. Он не читал «крамольные» книги, имевшиеся у старшего брата Александра. Но в марте 1887 г. его брата арестовали, а затем и казнили за попытку покушения на царя.

Это событие глубоко потрясло Владимира и коренным образом изменило весь ход его жизни. Он попытался понять поступок брата и внимательно прочёл его любимый революционный роман «Что делать?». Позже он вспоминал: «После казни брата, зная, что роман Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я просидел над ним не несколько дней, а недель. Только тогда я понял глубину. Он увлёк моего брата, он увлёк и меня. Этот роман меня всего глубоко перепахал. Это вещь, которая даёт заряд на всю жизнь». Владимир даже написал письмо Николаю Чернышевскому и, по его словам, «весьма огорчился, не получив ответа».

Позднее сестра В. Ульянова Мария утверждала, что после казни брата он произнёс свои знаменитые слова: «Нет, мы пойдём не таким путём. Не таким путём надо идти». Так В. Ульянов оказался в рядах революционеров, хотя прежде и не помышлял об этом. В декабре 1887 г. его уже арестовали за участие в студенческой сходке. Затем исключили из Казанского университета, где он учился на юридическом факультете, и выслали в имение матери Кокушкино.

Эта «ссылка» продолжалась до ноября следующего года. Всё это время Владимир очень много читал. «В бывших у меня в руках журналах, — вспоминал он, — возможно, находились статьи и о марксизме. Не могу сейчас твёрдо сказать — читал ли я их или нет. Одно только несомненно... они не привлекали к себе моего внимания».

С марксизмом В. Ульянов впервые основательно познакомился позже, в начале 1889 г., прочтя первый том «Капитала». Идеи Карла Маркса увлекли его всерьёз — и на всю жизнь.

90-е ГОДЫ

После исключения из Казанского университета В. Ульянова не принимали в другие учебные заведения. Ему припоминали то, что он брат казнённого революционера и сам отчислен за вольнодумство.

Владимиру пришлось изучать науки самостоятельно. Через несколько лет, в 1891 г., он успешно сдал экзамены экстерном при юридическом факультете Петербургского университета, После этого в 1892 г. он десять раз выступал судебным защитником в Самарском суде. Но эти дела, в основном о мелких кражах, не принесли ему ни известности, ни особенного успеха.

В 1893 г. В. Ульянов впервые попробовал свои силы в политической журналистике. Несмотря на первые не очень удачные опыты, именно это занятие оказалось его истинным призванием, В последующие годы он всегда определял свою основную профес-

232

сию как «литератор», т. е. журналист. Свои статьи он обычно подписывал псевдонимами: В. Ильин, Н. Ленин, К. Тулин... Псевдоним Ленин позже стал для него как бы второй фамилией.

Переехав осенью 1893 г. в Петербург, Ульянов познакомился со столичными молодыми марксистами. В 1895 г. их кружок получил название «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Вскоре он был раскрыт полицией, и 9 декабря В. Ульянова с товарищами арестовали. В тюрьме он пробыл более 14 месяцев. Арестованных не судили: как это часто тогда делалось, по постановлению Николая II их отправили в ссылку.

Три года ссылки В. Ульянов отбывал в сибирском селе Шушенское. В 1898 г. туда приехала его невеста Надежда Крупская, с которой он познакомился в Петербурге. Она была ссыльной по тому же делу. В июле 1898 г. их обвенчали в местной церкви.

Н. Крупская так описывала их быт: «Дешевизна в этом Шушенском была поразительная. Владимир Ильич за 8-рублёвое пособие имел чистую комнату, кормёжку, стирку и чинку белья — и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват — одну неделю для В.И. убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест — покупали мяса на котлеты — тоже на целую неделю... В общем, ссылка прошла неплохо».

ЭМИГРАНТ И ПОДПОЛЬЩИК

В начале 1900 г. ссылка закончилась, а в июле Владимир Ильич выехал за границу. В декабре при его участии в Мюнхене вышел первый номер социал-демократической газеты «Искра». Своим эпиграфом она избрала девиз декабристов «Из искры возгорится пламя!».

Из последующих 17 лет жизни Ленина почти 15 прошли в эмиграции. Он привык в эти годы к неприхотливому образу жизни. «Нужды, когда не знаешь, на что купить хлеба, мы не знали, — вспоминала его жена. — Жили просто, это правда». Меньшевик .Александр Потресов даже замечал о Владимире Ильиче: «Из аскетизма он откажется от лишнего стакана пива». Но, конечно, убеждённым аскетом В. Ленин никогда не был.

Качествами своей личности В. Ленин ярко выделялся среди революционной интеллигенции. Ему были почти чужды обычные для интеллигентов сомнения, колебания. Он всегда твёрдо знал, чего добивается, и уверенно вёл людей за собой. А. Потресов рассказывал: «Никто, как он, не умел так заражать своими планами, так импонировать своей волей, так покорять своей личности, как этот на первый взгляд такой невзрачный и грубоватый человек, по-видимому не имеющий никаких данных, чтобы быть обаятельным. Ни Плеханов, ни Мартов, ни кто-либо другой не обладал секретом излучавшегося Лениным прямо-таки гипнотического воздействия на людей, я бы сказал, господства над ними. Плеханова — почитали, Мартова — любили. Но только за Лениным беспрекословно шли, как за единственным,

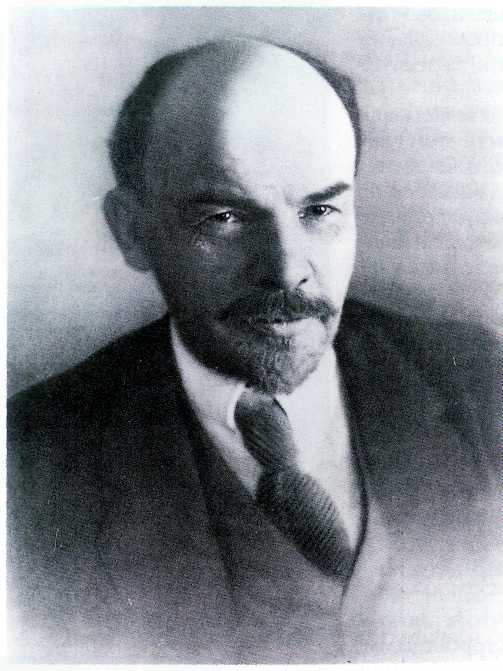

В. Ленин. Цюрих. 1916 г.

233

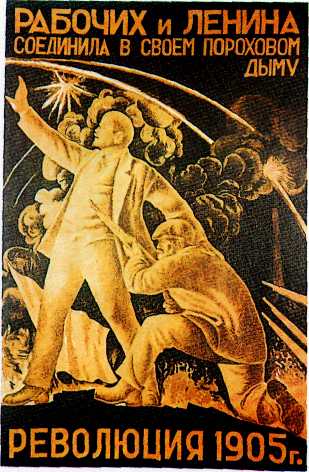

В. Ленин в 1905 г. Плакат.

НАГЛОВСКИЙ О ЛЕНИНЕ

Владимир Ильич никогда не жертвовал своими убеждениями в угоду большинству, даже если не находил сторонников. Так было в годы первой русской революции. В 1905 г. Ленин горячо призывал к вооружённому восстанию рабочих. Когда же в Москве такое рабочее восстание потерпело поражение, товарищи обрушились на Ленина с упрёками. «Но Ленин в своей „линии" был абсолютно твердокаменен, — вспоминал бывший большевик Александр Нагловский. — По его мнению, восстание было нужно, и прекрасно, что оно было. От своих положений Ленин никогда не отступал, даже если оставался один. И эта его сила сламывала под конец всех в партии».

А. Нагловский приводил такие слова Ленина, сказанные в то время: «От моего имени так и передайте всем товарищам: нам иллюзии не нужны, мы трезвые реалисты, и пусть никто не воображает, что мы должны обязательно победить! Для этого мы ещё слабы. Дело вовсе не в победе, а в том, чтобы восстанием потрясти самодержавие и привести в движение широкие массы. Дело в восстании как таковом! А разговоры о том, что „мы не победим" и поэтому не надо восстания, — это разговоры трусов! Ну а с ними нам не по пути!».

бесспорным вождём. Ибо только Ленин представлял собою, в особенности в России, редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, сливающего фанатичную веру в движение, в дело с не меньшей верой в себя».

Меньшевик Павел Аксельрод позднее писал о первых встречах с Лениным: «Я тогда почувствовал, что имею дело с человеком, который будет вождём русской революции. Он не только был образованным марксистом — таких было очень много, — но он знал, что он хочет сделать и как это надо сделать. От него пахло русской землёй».

В 1902 г. Ленин напечатал брошюру, которую озаглавил «Что делать?». Он не случайно дал ей название любимого им романа Н. Чернышевского. Он тоже постарался изложить в ней своё заветное кредо, ответить на вопрос, как готовить революцию. Для этого, считал Ленин, нужна крепкая организация людей, «профессия которых состоит из революционной деятельности». Не «сочувствующих», не «близких по духу», а профессиональных революционеров. Он восклицал: «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернём Россию!».

В 1903 г. произошёл раскол социал-демократов на большевиков и меньшевиков. Ленин считал, что меньшевики хотят размыть партию, включить в неё массу «болтающих», а не только «работающих». Вместе с Георгием Плехановым он оказался во главе большевиков. Старая социал-демократка Вера Засулич говорила тогда Ленину о Плеханове: «Жорж — борзая: потреплет, потреплет и бросит, а Вы — бульдог: у Вас мёртвая хватка».

Осенью 1905 г. Владимир Ильич вернулся в Петербург, чтобы участвовать в бурных революционных событиях. В мае 1906 г. он впервые в своей жизни выступил с речью на митинге, В конце 1907 г. в связи с массовыми арестами и казнями вновь покинул родину.

В 1914 г. началась Первая мировая война. В. Ленин оказался в рядах её решительных противников. Узнав о том, что немецкие социал-демократы поддержали войну, он тут же решительно заявил: «С сегодняшнего дня я перестаю быть социал-демократом и становлюсь коммунистом». Он считал, что оружие надо повернуть против буржуазии, развязавшей преступную бойню. Только так, через гражданскую войну с угнетателями, можно добиться настоящего мира.

В сентябре 1915 г. В. Ленин принял участие в знаменитой конференции в Циммервальде (Швейцария), куда собрались социалисты — противники войны из разных стран.

В 1917 ГОДУ

Сразу после возвращения на родину, в ночь на 4 апреля 1917 г., В. Ленин выступил перед большевиками со своими Апрельскими тезисами. На следующий день он снова изложил их перед более широкой аудиторией в Таврическом дворце.

Тезисы производили впечатление разорвавшейся бомбы,

234

Ленин требовал крутого поворота в политике большевиков. «Никакой поддержки Временному правительству!» — провозгласил он. Вместо этого — борьба за углубление революции, за республику Советов.

Меньшевик Н. Суханов, слушавший Апрельские тезисы ещё ночью, во дворце Кшесинской, писал: «Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных... Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчётов, носится по зале над головами зачарованных учеников. Ленин вообще хороший оратор — не оратор законченной, круглой фразы, или яркого образа, или захватывающего пафоса, или острого словца, — но оратор огромного напора, силы, разлагающей тут же, на глазах слушателя, сложные системы на простейшие, общедоступные элементы и долбящий ими, долбящий, долбящий по головам слушателей до бесчувствия, до приведения их к покорности, до взятия в плен».

Г. Плеханов назвал ленинские тезисы «бредом». Даже большевики восприняли их с недоумением. Но своим натиском и непоколебимой убеждённостью Ленин завоёвывал доверие колеблющихся и привлекал их на свою сторону. В конце апреля большевики уже почти единодушно поддерживали его. Правда, в масштабах страны они оставались незначительным меньшинством.

Но Ленина это не смущало. Он не сомневался, что верно угадал логику развития событий и теперь время на его стороне. В мае он объяснял кадету Василию Маклакову, что «страна рабочих и беднейших крестьян в тысячу раз левее Черновых и Церетели и раз в сто левее большевиков». Надо просто не отставать от требований народа. Крестьяне требуют земли, армия — мира, и без всяких отсрочек? Значит, именно этого и следует добиваться.

Характерный случай произошёл в июне, на Первом съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. Меньшевик Ираклий Церетели защищал с трибуны политику союза с буржуазией. Он заявил, что «в настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займём ваше место. Такой партии в России нет». Его перебил громкий голос В. Ленина из зала: «Есть!». Потом, поднявшись на трибуну, Ленин пояснил: «Я отвечаю: есть! Наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком». Ответом ему был общий смех всего зала, кроме горстки большевиков. «Вы можете смеяться сколько угодно», — совершенно спокойно заметил на это Ленин.

После июльских событий большевики оказались почти в подполье, многих их видных вождей, например Льва Каменева, арестовали (см. ст. «Политическая борьба в 1917 году»). Собирались арестовать и Ленина. Его обвинили в заговоре и шпионаже в пользу Германии. Сначала он собирался добровольно явиться на суд и защищаться. Но появились слухи, что арестованного могут просто застрелить «при попытке к побегу».

Н. Крупская — учительница Смоленской вечерне-воскресной школы. Санкт-Петербург. 90-е гг. XIX в.

В. Иванов. Плакат 1967 г.

235

В. Ленин. Январь 1918 г.

«ПЛОМБИРОВАННЫЙ ВАГОН»

После известия о Февральской революции Швейцария, где находился Владимир Ильич, показалась ему большой тюремной камерой. Им владела единственная мысль: скорее в Россию! По словам его соратника Г. Зиновьева, он «в это время напоминал льва, запертого в клетке».

Ленин предлагал самые невероятные способы возвращения на родину. Например, на аэроплане. Правда, не было аэроплана... Или такой проект: «Необходимо во что бы то ни стало немедленно выбраться в Россию, и единственный план — следующий: найдите шведа, похожего на меня. Но я не знаю шведского языка, поэтому швед должен быть глухонемым». «Я могу одеть па-

7 июля Владимир Ильич покинул столицу и перешёл на нелегальное положение. Вначале вместе с Григорием Зиновьевым он скрывался в знаменитом шалаше на берегу озера Разлив. В августе, загримированный под финского пастора, он переехал в Финляндию.

В середине сентября Ленин направил в ЦК партии письма «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание». В них он страстно доказывал, что пришёл момент для вооружённого восстания. Многие руководители большевиков в то время совершенно не разделяли этого мнения. В конце сентября Ленин написал ещё одно письмо под заголовком «Кризис назрел». В нём он угрожал выйти из ЦК, если не будет принято решение о восстании. При этом он оставлял за собой «свободу агитации в низах партии и на съезде». Николай Бухарин вспоминал: «Письмо было написано чрезвычайно сильно и грозило нам всякими карами. Мы все ахнули. Никто ещё так резко вопроса не ставил», Письмо единогласно решили сжечь.

В начале октября Ленин был уже в Петрограде. Не считаясь с риском, он вернулся в столицу, чтобы призывать к немедленному восстанию. Наконец 10 октября ЦК партии принял решение о восстании. Но Ленин всё ещё беспокоился, не будет ли упущен момент. Вечером 24 октября, когда восстание уже началось, но он ещё об этом не знал, Ленин направил своим соратникам последнее и, возможно, самоё отчаянное письмо. «Нельзя ждать!! Можно потерять всё!! — восклицал он и заключал: — Промедление в выступлении смерти подобно».

В ночь на 25 октября Владимир Ильич оставил конспиративную квартиру и отправился через весь город в штаб восстания — Смольный институт. Чтобы не быть узнанным по дороге, он надел парик и перевязал щёку платком, как при зубной боли, В кадетской газете «Речь» сообщалось на следующий день: «В институт прибыли под усиленной охраной вожди большевиков Ленин и Зиновьев. Их не узнать. Ленин сбрил бороду и усы, а Зиновьев, наоборот, отрастил себе усы и бороду, но зато снял шевелюру». Днём 25 октября Ленин и Зиновьев впервые появились на трибуне перед депутатами Петросовета. Им устроили громовые овации, настоящий триумф.

«Когда я вошёл, — рассказывал Н. Суханов, — на трибуне стоял и горячо говорил незнакомый лысый и бритый человек. Но говорил он странно знакомым хрипловато-зычным голосом, с горловым оттенком и очень характерными акцентами на концах фраз... Ба! Это — Ленин».

Здесь, в Смольном, Ленин получал вести об успешном развитии восстания, в следующую ночь — о взятии Зимнего дворца.

236

Как вспоминал Г. Зиновьев, утром 26 октября «у Владимира Ильича вид был усталый. Улыбаясь, он сказал: „Слишком резкий переход от подполья — к власти. Кружится голова..."». За одни сутки из загримированного подпольщика он превратился в первого человека в государстве. «История не знает ни одного примера такого перехода от подпольного революционера к государственному человеку», — замечал Карл Радек.

ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ У ВЛАСТИ

Октябрьский переворот происходил под лозунгом немедленного выполнения народных требований: «Земля — крестьянам! Мир — народам!». Первые декреты новой власти отражали эти требования. Крестьяне получили землю, армия — долгожданное перемирие. Выступая сразу после взятия власти, Ленин подчёркивал: «Мы должны следовать за жизнью, мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам».

Но теперь перед большевиками встала другая задача: выживание нового государства, его сохранение во что бы то ни стало. В. Ленин раньше других пришёл к выводу о необходимости такой смены курса. Он не колебался ни минуты: выживание Советской республики — высшая цель, и всё остальное должно быть ей подчинено. Он любил приводить слова Чернышевского о том, что «история — не тротуар Невского проспекта».

Самый острый момент наступил в феврале 1918 г. Жизнь поставила вопрос ребром. Или заключить с немцами, по определению Ленина, «невероятно тяжёлый и унизительный мир», или пожертвовать Советской республикой. Владимир Ильич не сомневался: надо заключать мир. Среди большевиков возникла сильнейшая оппозиция («левые коммунисты»). Они считали, что из идейных соображений можно принести в жертву Советское государство, вновь уйти в подполье. В какой-то момент Ленин оказался даже в меньшинстве.

К. Радек вспоминал такой эпизод: «Я не забуду никогда моего разговора с Ильичом перед заключением Брестского мира. Все аргументы, которые мы выдвигали против заключения Брестского мира, отскакивали от него, как горох от стены. Он выдвигал простейший аргумент: войну не в состоянии вести одна партия... войну должен вести мужик. „Разве вы не видите, что мужик голосовал против войны?" — спросил меня Ленин. „Позвольте, как это голосовал?" — „Ногами голосовал, бежит с фронта". И этим для него дело было решено...». В этих доводах ещё слышался отзвук старой тактики большевиков: идти во главе народных требований.

Ленин вновь пошёл на крайнюю меру: пригрозил своей отставкой. Он заявил: «Эти условия надо подписать. Если вы их не подпишете, то вы подпишете смертный приговор Советской власти... Я ставлю ультиматум не для того, чтобы его снимать». В конце концов после отчаянной борьбы точка зрения Ленина одержала победу.

Чтобы сохранить новую власть, В. Ленину ещё неоднократ-

рик», — добавлял Ленин. Его жена по этому поводу шутила: «Заснёшь, увидишь во сне меньшевиков и станешь ругаться: „Сволочи, сволочи!". Вот и пропадёт вся конспирация».

«Мы должны во что бы то ни стало ехать, хотя бы через ад», — убеждённо повторял Владимир Ильич. Наконец, остановились на самом неожиданном плане: проехать в Россию через Германскую империю. Немецкие власти согласились помочь противникам войны вернуться в Россию.

«Решено, — рассказывал Г. Зиновьев. — Мы едем через Германию. Впервые высказанная мысль о поездке через Германию встретила, как и следовало ожидать, бурю негодования... Однако через несколько недель к тому же „безумному" решению вынуждены были прийти и Мартов, и другие меньшевики». (Именно Ю. Мартов первым и предложил это решение.) Вагон, в котором ехали 32 русских эмигранта, считался особым, «запломбированным». Это означало, что по пути через Германию его пассажиры ни с кем не будут встречаться.

Поздно вечером 3 апреля пассажиры «пломбированного вагона» прибыли в Петроград. Так, по замечанию Льва Троцкого, в Россию был переброшен «груз необычайной взрывчатой силы».

Подъезжая к столице, Владимир Ильич волновался и обеспокоенно спрашивал: «Арестуют ли нас в Петрограде?» (за путешествие через враждебную страну). Встретившие его по дороге Иосиф Сталин, Лев Каменев таинственно улыбались, но не отвечали. Лишь на Финляндском вокзале, вспоминал Г. Зиновьев, «мы поняли загадочные улыбки друзей. Владимира Ильича ждёт не арест, а триумф. На перроне длинная цепь почётного караула всех родов оружия. Вокзал, площадь и прилегающие улицы запружены десятками тысяч рабочих...». По рассказу Н. Крупской, они с мужем размышляли в дороге, смогут ли в столь поздний час нанять извозчика. Они никак не ожидали восторженной встречи с плакатами «Да здравствует Ленин!». Владимир Ильич поднялся на броневик и обратился оттуда с небольшой речью к собравшимся.

237

Ленин и шахматы

Известно, что Ленин умел играть в шахматы и любил это занятие. Был ли он сильным игроком, сказать трудно — записи его партий не известны. Вероятно, более интересен «стиль игры» Владимира Ильича. В архиве Льва Троцкого сохранилась такая зарисовка Татьяны Алексинской: «Есть хорошие шахматисты, которые настолько любят и ценят красивый процесс игры, что сами исправляют ошибки противника. Ленин не из этого числа: его интересует не столько игра, как выигрыш. Он пользуется каждой невнимательностью партнёра, чтобы обеспечить себе победу. Когда он может взять у противника фигуру, он делает это со всей поспешностью, чтобы партнёр не успел одуматься. В игре Ленина нет элегантности».

но приходилось сражаться с собственной партией, точнее, с «идеалистами» в её рядах. Вновь и вновь, при каждом крутом повороте, в партии возникала мощная идейная оппозиция.

С весны 1918 г. выживание Советского государства требовало всё более суровых мер в экономике и политике. Они вызывали растущее недовольство различных слоёв населения.

ПОКУШЕНИЕ

30 августа 1918 г. эсеры организовали покушение на В. Ленина (см. ст. «Карательные органы Советской власти»). Вечером в этот день он выступал перед рабочими завода Михельсона. Свою речь он закончил горячим призывом: «Победа или смерть!».

Когда после этого председатель Совнаркома садился в автомобиль, прозвучали три выстрела. Испуганная толпа разбежалась. Глава правительства был ранен двумя пулями. Одна из них попала в плечо, сломала кость и застряла под кожей. Эта рана не угрожала жизни. Вторая пуля прошла через шею и левое лёгкое. Каким-то чудом она не задела ни один из шести находящихся рядом крупных кровеносных сосудов. Врач В. Розанов писал:

«На пороге 1923 г. Три богатыря: Ленин, Троцкий и Чичерин».

В. Цыплаков. «В. И. Ленин».

238

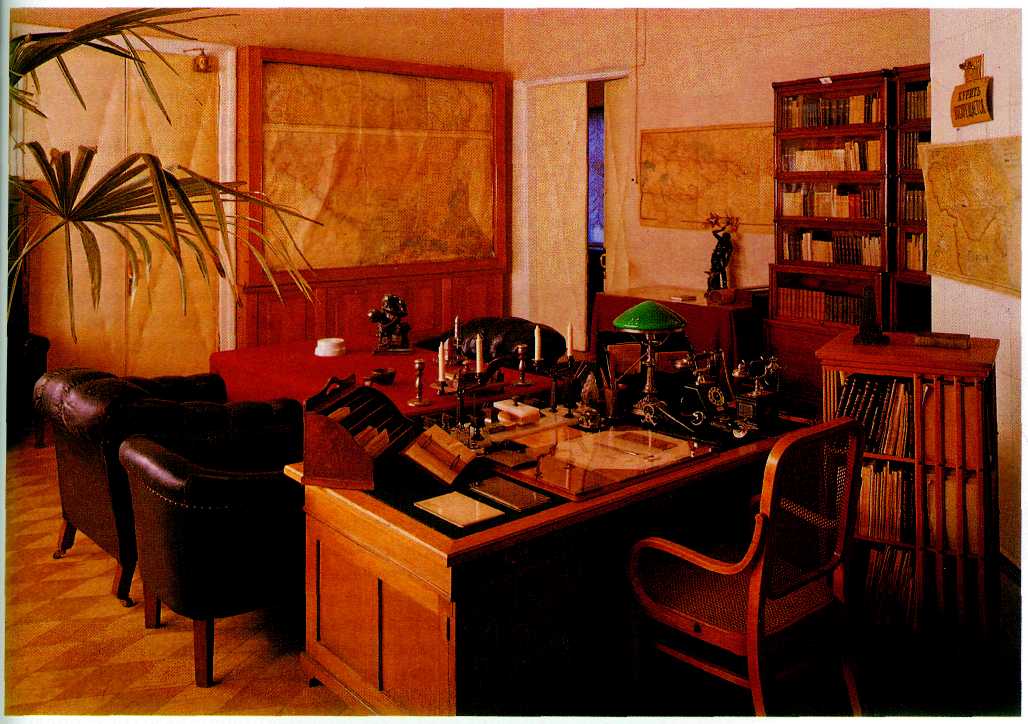

Кабинет В. Ленина в Кремле.

(Уклонись эта пуля на один миллиметр в ту или иную сторону, Владимира Ильича, конечно, уже не было бы в живых».

Большевик В. Бонч-Бруевич вспоминал Ленина сразу после покушения: «Он открыл глаза, скорбно посмотрел на меня и сказал: „Больно, сердце больно... Очень сердце больно...". Худенькое обнажённое тело Владимира Ильича, беспомощно распластавшееся на кровати, — всё это было ужасно, безмерно больно... Дыхание становилось тяжёлым, прерывистым. Он чуть-чуть кашлянул, и алая кровь тихой струйкой залила ему лицо и шею».

Эта пуля оставалась в теле Ленина до 23 апреля 1922 г. Вскоре после выздоровления он с лёгкой иронией заметил в разговоре с Максимом Горьким, который считался «защитником интеллигенции»: «Мне от интеллигенции попала пуля».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

В 1918 г. Ленина возмущало, как он говорил, «киселеобразное состояние пролетарской власти». В августе 1918 г., после утраты Казани, он даже, по словам Л. Троцкого, «дрогнул, усомнился» — выживет ли новая власть? Правда, своей тревогой поделился толь-

239

ко с Троцким, Мрачно настроенный, он повторял ему: «Русский человек добр... русский человек рохля, тютя... каша у нас, а не диктатура». «Если повести дело круто (что абсолютно необходимо), — добавил Ленин, — собственная партия помешает: будут хныкать, звонить по всем телефонам, помешают».

Как вспоминал Троцкий, когда части Красной армии одержали первую победу (заняли Казань), Ленин «с жадностью слушал про фронт и вздыхал с удовлетворением, почти блаженно: „Партия, игра выиграна, раз сумели навести порядок в армии значит, и везде наведём. А революция с порядком будет непобедима"».

«Революции не сделаешь в белых перчатках», — любил говорить Владимир Ильич. Писатель М. Горький вспоминал: «Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики. „Чего Вы хотите? — удивлённо и гневно спрашивал он. — Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? На нас со всех сторон медведем лезет контрреволюция, а мы — что же? Не должны, не вправе бороться? Какою мерой измеряете Вы количество необходимых и лишних ударов в драке?" — спросил он меня однажды после горячей беседы».

После Октября В. Ленин не раз цитировал Н. Чернышевского: «Кто боится быть покрытым пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие благотворное для людей, но не совсем опрятное. Впрочем, нравственную чистоту можно понимать различно».

Ленин был глубоко убеждён в справедливости происходящего переворота. Как считал он до конца жизни, Октябрь принёс пользу уже одним тем, что очистил общество от всевозможных «паразитов». Так он называл «бесполезных и вредных людей». Ещё в декабре 1917 г. он в не опубликованной тогда статье высказался за «очистку земли российской от всяких вредных насекомых, от блох — жуликов, от клопов — богатых, и прочее и прочее».

«В одном месте, — писал тогда В. Ленин, — посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы, В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем снабдят их по отбытии карцера жёлтыми билетами, чтобы весь народ до их исправления надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвёртом -расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве. Чем разнообразнее, тем лучше, тем вернее и быстрее будет успех социализма».

Д. Моор. «Ильич выздоровел. Появление

т. Ленина на всемирной конференции.

— Ильич погиб! — они кричали.

— Погиб совет без Ильича!

На губы положив печать,

Мы чутко ждали и молчали.

И тем сильней теперь наш клич:

— Вперёд! Да здравствует Ильич!»

(«Крокодил». 1922 г.)

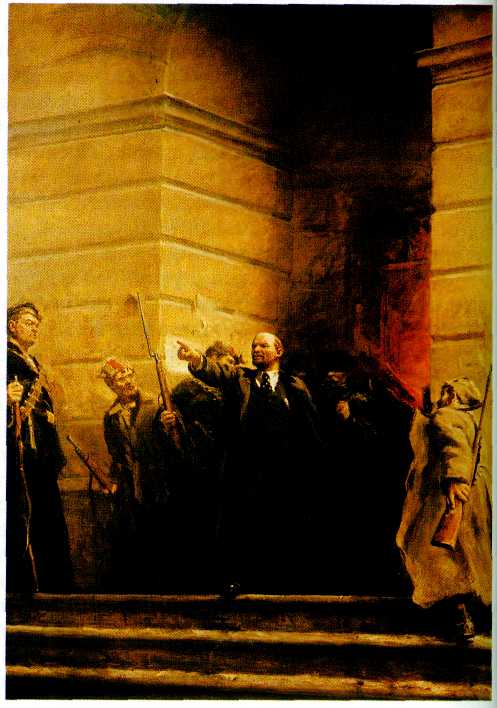

А. Герасимов. «Выстрел в народ». 1931 г.

(на картине изображено покушение

на В. Ленина в 1918 г.).

240

НАЧАЛО БОЛЕЗНИ

25 мая 1922 г. у В. Ленина произошло кровоизлияние в мозг, парализовало правую руку и ногу. После этого он провёл несколько месяцев в подмосковной усадьбе Горки на отдыхе и лечении. Но политическую деятельность не прекращал, хотя соратники временами старались ограничить её. Например, запретили ему читать газеты. По словам И. Сталина, Ленин иронически говорил: «Мне нельзя читать газеты, я старательно обхожу каждый клочок бумаги, валяющийся на столе, боясь, как бы он не оказался газетой».

К осени состояние его здоровья улучшилось, и в октябре В. Ленин вернулся в Москву. 13 ноября выступил на конгрессе Коминтерна с речью на немецком языке, которая продолжалась более часа. Казалось, глава Совнаркома вновь здоров и полон сил. Но 23 декабря с ним случился второй удар, и к работе в своём кремлёвском кабинете он уже больше никогда не вернулся...

В НАЧАЛЕ 1923 ГОДА

Между декабрём 1922 г. и мартом 1923 г. Владимир Ильич продиктовал свои последние письма и статьи. Он был безусловным сторонником сохранения власти в руках «старой партийной гвардии». Теперь он с беспокойством заметил, что решающее влияние переходит к новой силе — аппарату (см. ст. «Партия большевиков в 20—30-е годы»). Это беспокойство сблизило его с Троцким, которого уже начали оттеснять от руководства.

Что же делать? Главное — не допустить раскола и ослабления «старой гвардии». Кроме того, надо поставить аппарат под контроль. Этими мыслями пронизано большинство последних статей Ленина. С этой целью он выдвигает самые неожиданные предложения — например, ввести в ЦК около 50 рабочих прямо «от станка».

Конечно, подобные идеи вызывали у большинства руководителей только раздражение и недовольство. Они даже не хотели публиковать некоторые из статей Ленина. Валериан Куйбышев предложил такой выход: напечатать «Правду» со статьёй Ленина в единственном экземпляре — для самого автора. Кроме того, в декабре 1922 г. высшие руководители приняли решение о «щадящем режиме» для Ленина:

«1. Владимиру Ильичу предоставляется право диктовать ежедневно 5—10 минут, но это не должно носить характер переписки, и на эти записки он не должен ждать ответа. Свидания запрещаются.

2. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений».

М. Божий. «В. И. Ленин». 1961 г.

241

МАВЗОЛЕЙ ЛЕНИНА

Сразу же после смерти В. Ленина в высшем руководстве возникло предложение не хоронить умершего вождя, а забальзамировать его тело и сделать склеп открытым для посещения. Сначала эта идея, напоминавшая воскрешение религиозных традиций, вызвала настоящий шок.

Почти никто её не поддержал. Но постепенно руководители почувствовали, что такой шаг отвечал настроениям в обществе и укрепил бы авторитет нового государства. Его создатель как бы навсегда оставался с народом, рядом с простыми людьми. В газеты приходило множество писем с просьбой продлить, насколько можно, прощание с Ильичом, не предавать тело земле.

В конце концов эта точка зрения победила. Решено было сохранить тело Ленина и его внешний облик с помощью последних достижений науки. Против этого настойчиво возражала вдова Ленина Н. Крупская. 30 января она писала в «Правде»: «Большая у меня просьба... Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д. — всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните, как много нищеты, неустроенности в нашей стране...». Позднее она с раздражением говорила о том, что революционеров после смерти превращают в «безобидную икону».

27 января на Красной площади состоялись похороны В. Ленина. Несмотря на жестокий мороз (26 градусов ниже нуля), сотни тысяч людей пришли на траурную церемонию. Большинство из них переживали неподдельное горе, тысячи людей плакали.

Над огромной толпой алели лозунги: «Могила Ленина — колыбель свободы всего человечества!». Газета «Правда» в эти дни подчёркивала: «Могила-склеп Ильича будет источником энергии и мужества, источником неисчерпаемой бодрости для трудящихся всего мира».

В 1929 г. вместо временного деревянного склепа был сооружён постоянный мавзолей из камня. Большевик Леонид

Стремясь отвоевать право диктовать хотя бы «дневник», Ленин прибегнул к ультиматуму, угрожая отказом лечиться. Всё это показалось ему похожим на домашний арест. В январе он по какому-то поводу сказал стенографистке: «Если бы я был на свободе... — Тут он засмеялся, но потом повторил: — Если бы я был на свободе, то я легко сделал бы это сам». Любопытно, что в 1926 г. Н. Крупская говорила в частном разговоре: «Если бы Володя был жив, он, наверное, сидел бы в тюрьме».

ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ

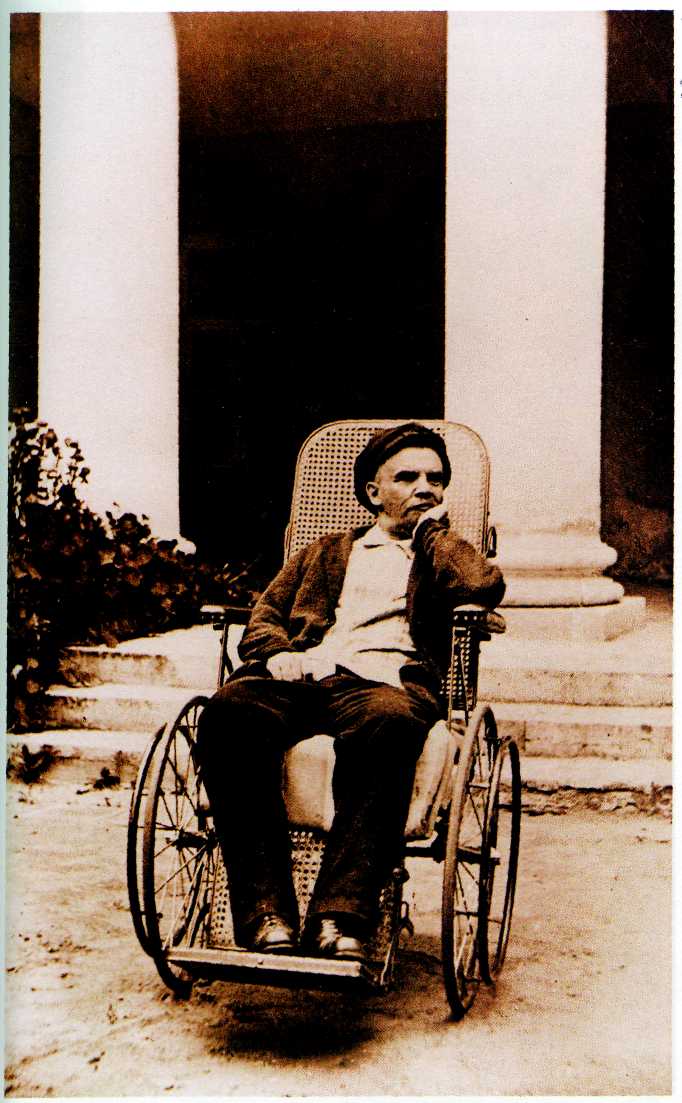

10 марта 1923 г. у Ленина случился новый удар. Правую сторону тела полностью парализовало, и он совсем лишился речи. Потом он научился произносить несколько коротких слов, таких, как «идите», «оля-ля» или «вот-вот». Чаще всего он повторял «вот-вот», разнообразно меняя интонацию и выражая этим свои чувства. Так он прожил ещё почти год. Нередко, особенно оставшись в одиночестве, плакал. Его лечащий врач В. Осипов писал: «Иногда на глазах Владимира Ильича появлялись слёзы. Человеку было нелегко...».

18 октября он сел в один из автомобилей и настоял на том, чтобы его отвезли из Горок в Москву. Последний раз побывал в своей квартире, рабочем кабинете в Кремле, взял некоторые книги. Он как бы прощался со всей прошлой жизнью.

19—20 января 1924 г. Н. Крупская читала ему решения XIII партконференции, в которых резко осуждался Троцкий. Это означало тот самый раскол, которого Ленин больше всего опасался. «Когда Владимир Ильич стал, видимо, волноваться, — вспоминала она, — я сказала ему, что резолюции приняты единогласно». На самом деле их приняли большинством голосов.

На следующий день, 21 января, состояние здоровья Ленина резко ухудшилось. В 18 часов 50 минут того же дня он скончался

«К Ленину». Фото Д. Бальтерманца

242

В. Ленин в Горках. Август 1923 г.

Красин писал о нём: «Это будет место, которое по своему значению для человечества превзойдёт Мекку и Иерусалим». В последующие годы мавзолей играл очень важную роль в жизни Советского государства. Он превратился в священное место, своеобразный храм нового общества.

Постепенно складывались связанные с ним ритуалы. Одним из них стала торжественная смена караула на «посту номер один» у входа в мавзолей. Этот пост сохранялся до октября 1993 г.

Другим, ещё более впечатляющим ритуалом были демонстрации и парады на Красной площади. 7 ноября и 1 мая из глубины гробницы на трибуну поднимались руководители страны. Мимо них маршировали войска или проходили праздничные колонны граждан. Парады символизировали военную мощь государства, демонстрации — единство населения и руководства страны, их живую связь. Эти демонстрации, особенно в 30—50-е гг., производили яркое и неизгладимое впечатление и на участников, и на зрителей.

На первом деревянном склепе ещё не было трибуны, и во время торжеств руководители стояли на его ступенях. Затем появилась трибуна из двух не соединённых между собой крыльев. Наконец, на гранитном «вечном» мавзолее появилась сплошная широкая трибуна.

За день тысячи людей проходили через зал, где находился гроб с телом Владимира Ильича Ленина. Всего за годы Советской власти здесь побывало более 150 млн. человек. Американский писатель Джон Стейнбек, посетивший мавзолей, вспоминал: «Весь день и почти ежедневно толпа людей медленно проходит через мавзолей, чтобы посмотреть на мёртвое лицо Ленина через стеклянную крышку гроба; идут тысячи людей, они проходят мимо прозрачного гроба, мгновение смотря на выпуклый лоб, острый нос и бородку Ленина. Это похоже на религиозный обряд».

243