Карикатура на торгово-промышленное сословие, ставшее на сторону революции. Открытка 1917 г.

П. Милюков горячо убеждал великого князя принять престол. По словам В. Шульгина, он произнёс «потрясающую речь». «Я доказывал, — писал сам П. Милюков, — что для укрепления нового порядка нужна сильная власть. Она может быть такой только тогда, когда опирается на символ власти, привычный для масс. Таким символом служит монархия. Одно Временное правительство без опоры на этот символ окажется утлой ладьёй, которая потонет в океане народных волнений».

М. Родзянко и А. Керенский уговаривали великого князя не принимать престол. Керенский заявил, что не может даже поручиться за жизнь великого князя, если тот решит стать государем, Михаил Александрович внимательно выслушивал доводы «за» и «против». Затем он сказал, что должен подумать и принять решение наедине с самим собой. Он провёл в соседней комнате около четверти часа. «Великий князь вышел, — рассказывал В. Шульгин. — Мы поняли, что настала минута. Он сказал: „При этих условиях я не могу принять престола, потому что...". Он не договорил, потому что... потому что заплакал...»

После этого Михаил Александрович подписал текст отречения, которое начиналось словами: «Тяжкое бремя возложено на Меня волею брата Моего, передавшего Мне Императорский Всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народных...». Великий князь соглашался «лишь в том случае воспринять верховную власть, если такова будет воля народа», выраженная в Учредительном собрании.

Снятие памятника Александру III в Москве. 1918 г.

КАК ВСТРЕТИЛИ

ФЕВРАЛЬСКУЮ

РЕВОЛЮЦИЮ

Удивительным было спокойствие, с которым встретила страна весть о падении вековой монархии. Правда, внешне всё происходило в законных формах — два добровольных отречения...

Наиболее сильны монархические чувства были, вероятно, в армии. Генерал А. Деникин вспоминал: «Войска были ошеломлены — трудно определить другим словом первое впечатление, которое произвело опубликование манифестов. Ни радости, ни горя. Тихое, сосредоточенное молчание. И только местами в строю непроизвольно колыхались

174

ружья, взятые на караул, и по щекам старых солдат катились слёзы...».

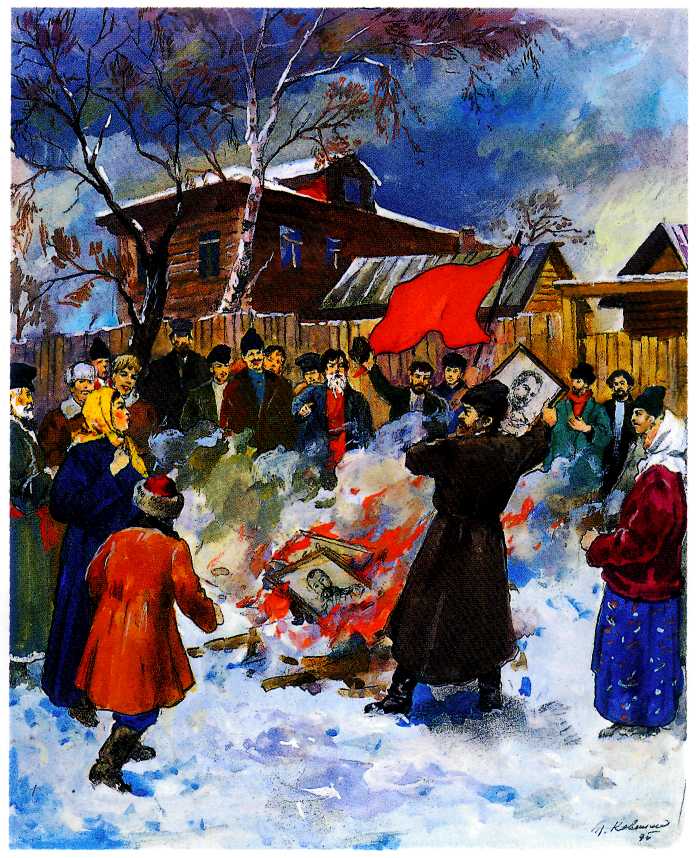

Но основная масса населения встретила весть о падении самодержавия с радостью и воодушевлением. По всей стране внезапно воцарилась атмосфера большого народного праздника. Незнакомые люди поздравляли друг друга, плакали от счастья и целовались, как на Пасху. В деревнях устраивали праздничные молебны, торжественно сжигали царские портреты. В народе твёрдо верили, что отныне жизнь станет легче и лучше. Все связывали с революцией осуществление своих чаяний. Крестьяне надеялись на скорую передачу в их руки помещичьей земли. Солдаты так же твёрдо рассчитывали на долгожданный мир. Интеллигенция после долгих лет борьбы наконец добилась своей главной задачи — завоевала широчайшие гражданские свободы. Всё это сплачивало людей самых различных сословий и убеждений. Правда, уже через несколько недель стало ясно, что за внешним единством кроются глубокие внутренние противоречия. Однако память о всеобщем ликовании в первые дни Февраля сохранялась в народе ещё долгие годы...

Подобные настроения отразились в записи князя Евгения Трубецкого, сделанной в те дни. «Эта революция, — писал он, — единственная в своём роде. Бывали революции буржуазные, бывали и пролетарские, но революции национальной в таком широком значении слова, как нынешняя русская, доселе не было на свете. Все участвовали в этой революции, все её делали — и пролетариат, и войска, и буржуазия, даже дворянство...»

После Февральской революции крестьяне торжественно сжигают портреты Николая II. Современный рисунок.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В 1917 ГОДУ

УПРАЗДНЕНИЕ ПОЛИЦИИ

В дни Февральской революции на улицах Петрограда можно было наблюдать необычное зрелище — группы или даже целые толпы городовых, которых куда-то вели под конвоем. Кое-где городовые сами выстраивались в очередь, чтобы сдаться под арест и спастись от уличной расправы.

Полицейские участки повсюду оказались разгромлены, и полиция по сути дела прекратила существование. По замечанию А. Деникина, это «явилось результатом народного гнева в отношении исполнительных органов старой власти». Не случайно позднее А. Блок в своей поэме «Двенадцать» отразил это в следующей строке: «И больше нет городового...».

17 апреля 1917 г. Временное правительство издало постановление, которое окончательно упразднило полицию. Взамен неё для охраны порядка создавалась милиция из числа граждан-добровольцев. Что же касается бывших стражей порядка, то многие из них теперь остались без работы. Это нередко толкало их в лагерь... крайних революционеров. «Личный состав полиции (а также и жандармерии), — утверждал кадет В. Набоков, — несколько месяцев спустя естественным образом влился в ряды наиболее разбойных большевиков».

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

27 февраля 1917 г., чтобы ввести в берега стихийное революционное движение, депутаты Государственной думы образовали Временный комитет. В него избрали десять человек — от социал-демократа Николая Чхеидзе до националиста Василия Шульгина. Последний иронически замечал: «Страх перед улицей загнал в одну „коллегию" Шульгина и Чхеидзе...».

2 марта та же группа депутатов образовала уже настоящее правительство, которое назвали Временным. В него вошли кадеты, октябристы, беспартийные и один социалист (Александр Керенский).

По общему согласию правительство возглавил видный земский деятель — князь Георгий Львов, по взглядам близкий к кадетам. Георгий Евгеньевич пользовался репутацией нравственно безупречного человека. Кадет Владимир Набоков замечал: «Он чужд был честолюбия и никогда не цеплялся за власть. Я думаю, он был глубоко счастлив в тот день, когда освободился от её бремени». В народе назначение Г. Львова между тем вызвало некоторое недовольство. В. Шульгин так передавал речь одного рабочего на митинге: «Вот, к примеру, они образовали правительство... Кто же такие в этом правительстве? Вы думаете, товарищи, что от народа кто-нибудь? Так сказать, от того народа, кто свободу добыл? Как бы не так! Вот, читайте... князь Львов... князь... Так вот для чего мы, товарищи, революцию делали!».

Позднее многие коллеги Г. Львова по правительству упрекали его в излишней политической мягкости. Но его политика точно соответствовала общему духу первых месяцев революции. «Надо признать, что выбор князя Львова был в своё время неизбежен», — писал Павел Милюков. Несмотря на свои весьма умеренные взгляды, Г. Львов по-своему принял совершившуюся революцию. «Г. Е. Львов не только не отвернулся от революции, но, напротив, его тянуло к ней, — вспоминал эсер Виктор Чернов. — Он понял и даже частично вобрал в себя её пафос благодаря некоторому романтическо-славянофильскому элементу в миросозерцании...» Князь Львов верил в народную мудрость, в «великое сердце русского народа», как он говорил. Из этого проистекала, по замечанию В. Набокова, его «мистическая вера, что всё образуется как-то само собой».

176

В своём выступлении 27 апреля Г. Львов подчеркнул, что правительство «ищет опоры не в физической, а в моральной силе». «Основой государственного управления, — сказал Георгий Евгеньевич, — правительство полагает не насилие и принуждение, а добровольное повиновение свободных граждан созданной ими самими власти». Такая формулировка звучала совершенно необычно, но вполне отражала настроения тех дней. «Ни одной капли народной крови не пролито по воле правительства, — продолжал князь, — ни для одного течения общественной мысли им не создано насильственной преграды». Свою речь он завершил поэтической цитатой:

Свобода, пусть отчаются другие, Я никогда в тебе не усомнюсь!

ДВОЕВЛАСТИЕ

27 февраля одновременно с Временным комитетом Думы в Петрограде возник Совет рабочих депутатов. Возглавил его меньшевик Н. Чхеидзе. Совет обосновался в Таврическом дворце, где заседала и Дума. «Звезда Совета меркла первое время в лучах

Л. Генч. «Доисторическое.

— Папа, расскажи о жандармах.

— А откуда я о них знаю. Спроси дедушку». («Крокодил». 1936 г.)

Князь Г. Львов.

К. Елисеев. «К седьмой годовщине Февральской революции. Детям семилетнего возраста, никогда не видевшим городового» (журнал «Заноза», 1924 г.).

177

ПЕРВЫЕ «КРАСНЫЕ ПОХОРОНЫ»

23 марта 1917 г. на Марсовом поле в Петрограде состоялись похороны погибших в дни Февральской революции. Около миллиона человек провожали в последний путь 210 убитых. Среди павших были не только революционеры, но и городовые, защищавшие старый порядок.

Французский посол Морис Палеолог записал в своём дневнике: «Сегодня с утра огромные, нескончаемые шествия с военными оркестрами во главе, пестря чёрными знамёнами, вились по городу... Под небом, закрытым снегом и разрываемым порывами ветра, эти бесчисленные толпы, которые медленно двигаются, сопровождая красные гробы, представляют зрелище необыкновенно величественное. И, ещё усиливая трагический эффект, ежеминутно в крепости грохочет пушка». Больше всего посла поразило то, что в погребальной церемонии не участвовал ни один священник, не прочитали ни единой молитвы. Звучали только «Марсельеза» и другие революционные песни. «Впервые великий национальный акт совершается без участия церкви, — писал М. Палеолог. — Я, может быть, был свидетелем самых знаменательных фактов современной истории. То, что похоронили в красных гробах, это — всё прошлое святой Руси...»

«Но на следующий день, — продолжал он, — странное беспокойство распространилось среди простонародья — чувство, в котором были: осуждение,

думского комитета, — замечал юрист С. Завадский. — Не случайно Совет поместился в Таврическом дворце, а не в другом каком-либо здании».

Так в ходе революции возникло двоевластие — как бы переплетение власти Временного правительства и власти Совета. Вскоре Советы стали появляться и в других городах, а затем и в сёлах. Ведущую роль во Временном правительстве играли либералы, кадеты, а в Советах преобладали социалисты (меньшевики и эсеры). По замечанию генерала А. Деникина, «обе стороны черпали свои руководящие силы из одного источника — немногочисленной русской интеллигенции». При этом считалось, что Временное правительство выражает интересы буржуазии, а Советы — интересы рабочих, солдат и крестьян (выборы в Советы были классовыми, а не всеобщими).

Но в первые месяцы революции Советы не спешили занять место правительства. Они предпочитали оказывать на него давление извне. «Мы поддерживаем правительство постольку, поскольку оно проводит желательные меры», — говорили вожди Советов. Кроме того, чтобы следить за деятельностью правительства уже «изнутри», в число министров вошёл единственный социалист — А. Керенский.

ВОПРОС О ЗЕМЛЕ

Крестьяне с большим воодушевлением встретили известие о Февральской революции. Большинство из них уже изверилось в том, что государь когда-нибудь передаст им помещичью землю. Теперь они ждали земли от новых людей, взявших власть в ходе революции. Как отмечал А. Деникин, это был «главный, более того — единственный вопрос, который глубоко волновал душу крестьянства, — вымученный, выстраданный веками».

Однако новое правительство не спешило оправдать эти ожидания. Поддерживавшие его либералы и большинство социалистов договорились о том, что вопрос о земле может решить

Торжественные похороны жертв Февральской революции.

Петроград. 23 марта 1917 г.

178

Траурное шествие в Петрограде на Марсовом Поле. 23 марта 1917 г.

только Учредительное собрание, и призывали крестьян терпеливо его дожидаться. Вначале те ещё поддавались убеждению, верили в скорый земельный передел. В марте по всей России было отмечено только 17 вспышек «земельных беспорядков». Крестьяне силой захватили две помещичьи усадьбы.

Но с апреля терпение сельских жителей начало постепенно иссякать. «Сколько ещё терпеть? Чего дожидаться? — роптали они. — Пока помещики снова окрепнут, что ли? Нет, надо искоренить их сейчас, пока наша сила». В апреле произошли уже 204 вспышки беспорядков и 51 усадьба оказалась захвачена. А затем крестьянское движение разлилось подобно половодью. В мае таких вспышек было уже 259, в июне — 577, в июле — 1122...

Усадьбы пылали теперь уже почти по всей стране, как в 1905 г. При этом крестьяне воевали не с отдельными землевладельцами, а со всем ненавистным им помещичьим сословием. Среди них созрела твёрдая решимость истребить всё это сословие целиком, раз и навсегда. Писатель Владимир Короленко рассказывал: «Оставаться в деревне стало опасно не только помещикам, вызвавшим в прежнее время недовольство населения, но и людям, известным своей давней работой на пользу того же насе-

угрызение совести, смутная тревога, суеверные предчувствия. Теперь сомнений не было: эти похороны без икон и попов были святотатством. Дьявольским измышлением выкрасить гробы в красный цвет осквернили покойников...»

Другой очевидец событий юрист С. Завадский приводил мнение знакомой ему служанки по имени Наташа, «молодой девушки, грамотной и считавшей себя социалисткою». Она сказала с волнением: «Пусть все эти городовые, которые стреляли в народ, очень виноваты; но ведь они за то и убиты; а зачем же такое над их прахом надругательство? Ведь их зарывают без отпевания в неосвящённую землю». Под влиянием этих настроений позднее Временное правительство пригласило священников. В конце концов на братской могиле «мучеников свободы» были прочитаны заупокойные молитвы...

179

Траурная процессия в Петрограде в день

похорон жертв Февральской революции.

23 марта 1917 г.

ления... Порой там, где у близких и соседей не поднималась рука, — приходили другие, менее близкие, и — кровавое дело свершалось. Так была убита в своей скромной усадьбе целая семья Остроградских, мать и две дочери, много лет и учившие, и лечившие своих соседей. Когда помещичьи усадьбы кругом пустели, они оставались, надеясь на то, что их защитит давняя работа и дружеские отношения к местному населению... Но и они погибли...».

В апреле правительство создало по всей стране выборные земельные комитеты. Они должны были гасить беспорядки, примирять враждующие стороны. Но напор бушующего крестьянского движения был слишком силён, чтобы ему противостоять. Нередко местные комитеты сами выполняли требования крестьян, брали помещичью землю и имения в свои руки. После этого власти часто арестовывали уже членов этих комитетов... «Народ наш в общем всё-таки не разбойник и не грабитель, — замечал В. Короленко. — Я знаю людей, работавших в сельских земельных комитетах, и знаю, что это часто были люди хорошие и разумные. Во многих местах имущества не расхищались, а только

180

реквизировались и охранялись от расхищения, хотя делалось это людьми малосведущими и тёмными»,

Надежды крестьян получить землю от Временного правительства постепенно угасали. Это явилось одной из главных причин успеха Октябрьского переворота. Николай Бухарин писал в 1925 г. о том, как эсеры «на все лады твердили, что нельзя забирать землю „до Учредительного собрания", что нельзя выкуривать помещика без особого закона из его помещичьих имений; пугали ужасной резнёй и ужасным земельным хаосом, который должен возникнуть, если крестьяне „самочинно", то есть не дожидаясь никаких распоряжений сверху, будут забирать эту землю. Только одна партия, партия большевиков, кричала крестьянам на всех митингах и собраниях, что крестьяне должны, ничего не дожидаясь и никого не слушая, сами забирать эту землю у помещиков». Следует добавить, что такую же позицию занимало и левое крыло эсеров.

«Если бы Февральская революция дала мужику землю, — замечал позже Лев Троцкий, — Октябрьская революция не могла бы и совершиться».

ВОПРОС О МИРЕ

Крестьян больше всего волновал вопрос о земле, а для солдат столь же насущным являлся вопрос о мире (см. ст. «Россия в Первой мировой войне»). Солдаты ожидали окончания войны, надеясь, что Февральская революция принесёт им долгожданный мир. Работник

Б. Кустодиев. Плакат, посвящённый «Займу свободы», выпушенному Временным правительством на военные нужды.

181

«КРОНШТАДТСКАЯ РЕСПУБЛИКА»

В дни Февральской революции в Петрограде обычным явлением стали самосуды над полицейскими и офицерами, которых считали «врагами революции». Солдаты требовали, чтобы офицеры разоружались, а если те отказывались, их избивали и отбирали оружие силой. Сопротивляющихся порой убивали. Многие офицеры покинули свои подразделения, опасаясь расправы.

Множество случаев самосуда над офицерами было отмечено также на Балтийском флоте. Чаше всего матросы бросали их за борт и топили в море. 3—4 марта 1917 г. на всём Балтийском флоте так погибло около двухсот человек; в их числе оказался и командующий флотом адмирал А. Непенин. В Кронштадте среди других флотских офицеров погиб командующий военно-морской базой адмирал Р. Вирен.

Моряки арестовали примерно двести офицеров. В мае Кронштадтский совет заявлял по этому поводу: «Мы против самосуда... Но мы за честный, свободный, беспристрастно организованный суд революции над преступными врагами народа. Арестованные нами в дни революции офицеры, жандармы и полицейские сами заявили представителям правительства, что они ни в чём не могут пожаловаться на обращение с ними тюремного надзора. Правда, тюремные здания Кронштадта ужасны. Но это те самые тюрьмы, которые были построены царизмом для нас. Других у нас нет...».

16 мая Кронштадтский совет взял всю власть в городе в свои руки и объявил, что не подчиняется Временному правительству. Это событие произвело большое впечатление на всю Россию. Его восприняли как образование «Кронштадтской республики», начало распада страны. Совет отвечал на это так: «Имя Кронштадта, занесённое на славные страницы русской революции, сейчас поносится и шельмуется на страницах всех буржуазных газет. Злобные перья контрреволюционных клеветников пишут, будто мы зовём народ к самосуду и анархии, будто мы отложились от России и образовали самостоятельную Кронштадтскую республику.

военного министерства Ф. Степун отмечал, что в первые дни после Февраля «в солдатских душах с неудержимою силою вспыхнула жажда замирения». Однако, по его мнению, «народное понимание революции как миротворческой силы, долженствующей положить конец безумию и греху войны, не разделялось ни одним из политических лагерей, кроме большевиков». Лозунг «войны до победного конца» объединил после Февральской революции либералов и значительную часть социалистов (их называли «оборонцами»).

Характерный случай, происшедший весной 1917 г., вспоминал социал-демократ Александр Нагловский: «Помню выступление Плеханова — о войне. Прекрасный оратор западноевропейской манеры, Плеханов на этот раз говорил необычайно резко о войне до победного конца, о германском милитаризме, о славных союзниках, о героической Бельгии. При уважении к его имени в зале стояла тишина. Но когда он кончил, тишина так и осталась тишиной, не прерванная ни единым хлопком».

Боевой дух в войсках особенно упал после неудачного летнего наступления. Настроения на фронте во многом выражало одно из солдатских писем в «Правду»: «А не лучше ли было бы, если бы вы сами, господа буржуи, одели солдатские шинели и взяли бы винтовки в руки да и шли бы в наступление. И тогда бы сказали нам, что вот, дескать, как мы воюем!». Писатель Марк Алданов замечал: «В казармах речи лучших ораторов 1917 года всё чаще разбивались о довод: „Сам в окопы ступай вшей кормить!.."».

Призывы Временного правительства воевать «до победного конца» вызывали среди солдат растущее раздражение и возмущение. В конечном итоге это стало одной из главных причин падения Временного правительства.

СОЗДАНИЕ КОАЛИЦИИ

20—21 апреля, после знаменитой «ноты Милюкова» (см. ст. «Павел Милюков»), в столице впервые после Февраля вспыхнули антивоенные волнения. Это заставило большинство министров сделать вывод, что правительство никогда твёрдо не встанет на ноги, если не получит полную поддержку Советов. Так родилась идея создать коалицию — пригласить в правительство социалистов-оборонцев. В конце апреля князь Г. Львов обратился с таким предложением к видным вождям Советов — эсерам и меньшевикам. Те сначала выразили недоумение. «Какая вам от того польза? — говорил меньшевик Ираклий Церетели. — Ведь мы из каждого спорного вопроса будем делать ультиматум и в случае вашей неуступчивости вынуждены будем с шумом выйти из министерства. Это — гораздо хуже, чем вовсе в него не входить».

Но затем они всё-таки приняли предложение. Таким образом 5 мая образовалось первое коалиционное правительство. Наряду с «министрами-капиталистами», как их называли, в него вошли шесть видных социалистов: Виктор Чернов, Ираклий Церетели и др. Среди них были три эсера, два меньшевика и один народный социалист. Решение об этом принял столичный Совет.

182

Уже бывший в правительстве А. Керенский получил новый и весьма важный пост военного министра.

Сторонники коалиции считали, что она позволит сохранить завоёванные Февралём гражданские свободы, предотвратить «контрреволюцию» и гражданскую войну. В этом — её главная задача. Но только это не могло успокоить ни крестьян, требовавших земли, ни солдат, добивавшихся прекращения войны. Одновременно офицерство, например, видя развал армии, столь же отчаянно требовало «навести, наконец, порядок».

Поэтому сама идея коалиции постепенно теряла сторонников как справа, так и слева. Абрам Гоц, один из вождей эсеров, говорил тогда: «На нас идёт напор с двух сторон. Слева большевики травят десять министров-капиталистов, требуя, чтобы мы от них „очистились", то есть остались без союзников и скатились им прямо в пасть. Справа — заговорщики, монархисты, мечтающие о военном диктаторе, о генерале на белом коне...». И заключал, что надо «не отступаться от коалиции, а обеими руками за неё держаться».

СОВЕТЫ И КОАЛИЦИЯ

Уже в марте по всей России образовалось свыше 600 Советов, в основном городских (рабочих и солдатских). Несколько позже появились и крестьянские Советы. Число Советов быстро росло и к октябрю уже достигало 1429. На фронте вместо Советов почти в каждой части действовали солдатские комитеты. Сторонники «сильной власти» видели в Советах главное препятствие для «наведения порядка». Они издевательски окрестили их «советами рачьих и собачьих депутатов».

В первые месяцы революции в Советах преобладали меньшевики и эсеры. Эти партии получили подавляющее большинство и на первых Всероссийских съездах Советов. В мае такой съезд в Петрограде провели крестьянские Советы, в июне — солдатские и рабочие Советы. Делегаты обоих съездов проголосовали за «коалицию с буржуазией».

ИЮНЬСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

18 июня I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов решил провести в Петрограде демонстрацию в поддержку Временного правительства. Эсеры и меньшевики хотели таким способом укрепить свою политику «союза с буржуазией». Однако события приняли совершенно неожиданный для них оборот.

Демонстрация, как и предполагалось, получилась массовой. На неё вышло около полумиллиона человек. Но лозунги оказались прямо противоположными намеченным: «Долой десять министров-капиталистов!», «Долой войну!», «Вся власть Советам!». Большевик Мартын Лацис

Какая бессмысленная ложь, какая жалкая и постыдная клевета! У себя на месте, в Кронштадте, мы ввели не анархию, а честный и твёрдый революционный порядок».

Петроградский совет потребовал от кронштадтцев «беспрекословного исполнения всех предписаний Временного правительства». В Кронштадт отправилась делегация социалистов, в том числе И. Церетели и Н. Чхеидзе. Они уговаривали кронштадтских моряков признать власть правительства. В конце мая Совет пошёл на уступки и переговоры завершились соглашением.

Однако в течение всех последующих месяцев революции Балтийский флот оставался настоящим «очагом восстания». В дни Октябрьского переворота кронштадтские матросы стали одной из главных сил, на которую опирались большевики. Моряков окрестили тогда «красой и гордостью революции».

Солдаты в окопах чинят одежду.

183

Демонстрация 18 июня 1917 г. Петроград.

В. Шаврин. «Новый союз. Распяли и

душат». На карикатуре Россию душат

с одной стороны немцы и турки,

с другой — анархисты и монархисты

(журнал «Лукоморье», июнь 1917 г.).

вспоминал: «Колышется целое море красных знамён, и всё, куда ни посмотришь, наши революционные лозунги. Меньшевики и эсеры устроили свою манифестацию. Они идут по левой стороне улицы рядом с нашей бесконечной колонной. Идут они жалкой кучкой, всего человек 300. В наших рядах слышатся возгласы: «Это двойное самоубийство. Хватило храбрости писать на своих плакатах: „Полная поддержка Временному правительству"». Точно так же в тот день разворачивались события в Риге, Иваново-Вознесенске (ныне Иваново) и других городах. В. Ленин после этого победно заключал: «Демонстрация развеяла в несколько часов, как горстку пыли, пустые речи о большевиках-заговорщиках...». Действительно, для многих стало очевидно, что большевики опираются на мощное стихийное движение.

ИЮЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ

В начале июля в Петрограде стало известно, что наступление на фронте, на которое возлагалось столько надежд, захлебнулось. Кроме того, внутри правительства обострились противоречия, и

184

2 июля министры-кадеты временно ушли в отставку. Всё это вызвало в столице взрыв стихийного возмущения.

3 июля на улицы Петрограда вышли солдаты 1-го пулемётного полка; к ним присоединились гренадеры — всего собралось более 5 тыс. демонстрантов. В руках они держали плакаты: «Долой десять министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!», «Долой Временное правительство!». Демонстранты были вооружены, и кое-где на улицах слышались выстрелы — стреляли в основном в воздух.

На следующий день волнения приобрели грандиозный размах. По городу прошла полумиллионная демонстрация солдат, матросов и рабочих под теми же лозунгами. В нескольких местах толпу обстреляли из пулемётов, установленных на крышах и чердаках домов. По некоторым данным, в этот день погибло 56 человек. Позднее называли различное число пострадавших — вплоть до 700 раненых и убитых. На выстрелы вооружённые демонстранты ответили огнём. Демонстрация продолжалась...

Руководство большевиков до последнего момента колебалось: следует ли возглавлять выступление и превращать его в вооружённое восстание? Вначале они пытались отговорить солдат от выступления, считая, что момент для него неблагоприятен. Правда, некоторые большевики занимали более решительную позицию. Один из них, Владимир Невский, вспоминал: «Теперь уже нечего скрывать, что все ответственные руководители военной организации, то есть главным образом Н. И. Подвойский и пишущий эти строки... способствовали тому настроению, которое вызвало выступление. Когда военная организация, узнав о выступлении пулемётного полка, послала меня... уговорить массы не выступать, я уговаривал их, но уговаривал так, что только дурак мог бы сделать вывод из моей речи о том, что выступать не следует».

Выстрелы в толпу демонстрантов на углу Садовой улицы и Невского проспекта. Петроград 4 июля 1917 г.

«КОСТЛЯВАЯ РУКА ГОЛОДА»

3 августа 1917 г. открылся II Всероссийский торгово-промышленный съезд. С яркой речью на нём выступил видный промышленник Павел Рябушинский. Он отметил, что Россия не готова к социализму и «буржуазный строй ещё неизбежен». Поэтому «те лица, которые управляют государством, должны буржуазно мыслить и буржуазно действовать».

П. Рябушинский подчеркнул, что жизнь «жестоко покарает тех, кто нарушает экономические законы». «К сожалению, — заявил он, — нужна костлявая рука голода и народной нищеты, чтобы она схватила за горло лжедрузей народа, членов разных комитетов и советов, чтобы они опомнились».

Эта фраза стала знаменитой. Социалисты восприняли её как прямую угрозу. «Мы постараемся направить костлявую руку голода против истинных врагов трудящегося и голодного народа», — с возмущением писал Григорий Зиновьев. Другой вождь большевиков — Иосиф Сталин — откликался на слова П. Рябушинского так: «Господа Рябушинские, оказывается, не прочь наградить Россию „голодом и нищетой" для того, чтобы „схватить за горло демократические Советы и комитеты". Вот где настоящие предатели и изменники России. Вы хотите знать, чего хотят капиталисты? Торжества интересов своего кошелька, хотя бы ценой гибели России, — вот чего хотят они».

185