- •Глава 1. Введение в химию 4

- •Глава 2. Электронное строение атомов 18

- •Глава 3. Химическая связь 33

- •Глава 4. Химическая термодинамика 53

- •Глава 5. Химическая кинетика 69

- •Глава 6. Растворы 83

- •Глава 7. Химические источники тока 113

- •Глава 8. Химические свойства элементов 132

- •Глава 9. Координационные соединения 162

- •Глава 1. Введение в химию

- •1.1. Понятие об атомах

- •1.2. Молекулы, радикалы и ионы

- •1.3. Номенклатура неорганических соединений

- •1.4. Законы стехиометрии

- •1.5. Химические реакции

- •Способы получения солей

- •Способы получения оксидов

- •Способы получения кислот

- •Способы получения оснований

- •Глава 2. Электронное строение атомов

- •2.1. Корпускулярно-волновые свойства частиц

- •2.2. Квантовые числа электрона

- •2.3. Заполнения атомных орбиталей

- •2.4. Электронные формулы элементов

- •2.5. Периодическая система элементов

- •2.5.1. Электронные конфигурации атомов периодической таблицы

- •2.6. Периодичность атомных характеристик

- •2.6.1. Ионные радиусы элементов

- •Глава 3. Химическая связь

- •3.1. Химическая связь

- •3.2. Типы химических связей

- •3.3. Современные представления о химической связи

- •3.3.1. Метод молекулярных орбиталей (ммо)

- •3.3.2. Двухатомные гомоядерные молекулы

- •3.3.3. Свойства двухатомных молекул p-элементов II периода

- •3.3.4. Многоатомные молекулы

- •3.3.5. Метод валентных связей (мвс)

- •3.3.6. Сравнительная характеристика ммо и мвс

- •3.3.7. Метод Гиллеспи–Найхолма

- •Глава 4. Химическая термодинамика

- •4.1. Введение в термодинамику

- •4.2. Энтальпия

- •4.3. Введение в термохимию

- •4.4. Закон Гесса

- •4.5. Энтропия

- •4.6. Энергия Гиббса

- •4.7. Химическое равновесие

- •4.8. Принцип Ле Шателье

- •4.8.1. Константы диссоциации кислот и оснований

- •4.8.2. Константы комплексообразования

- •Глава 5. Химическая кинетика

- •5.1. Скорость химических реакций

- •5.2. Закон действующих масс

- •5.3. Порядок химических реакций

- •5.4. Температура и скорость реакции

- •5.5. Катализ

- •5.6. Сложные реакции

- •5.6.1. Обратимые реакции

- •5.6.2. Последовательные реакции

- •5.6.3. Параллельные реакции

- •5.6.4. Цепные реакции

- •5.6.5. Фотохимические реакции

- •Глава 6. Растворы

- •6.1. Классификация растворов

- •6.2. Концентрация растворов

- •6.3. Растворы неэлектролитов

- •6.3.1. Закон Генри

- •6.3.3. Осмос

- •6.4. Растворы слабых электролитов

- •6.4.1. Водородный показатель pH

- •6.5. Растворы сильных электролитов

- •6.6. Кислотно-основные свойства химических соединений

- •6.7. Гидролиз солей

- •6.8. Произведение растворимости

- •6.9. Равновесие в гетерогенных системах

- •6.9.1. Диаграммы плавкости

- •Глава 7. Химические источники тока

- •7.1. Типы окислительно-восстановительных реакций

- •7.2. Электродные потенциалы и электродвижущие силы. Стандартный водородный электрод

- •7.2.1. Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы

- •7.3. Классификация электродов

- •7.3.1. Электроды первого рода

- •.3.2. Электроды второго рода

- •7.3.3. Ионоселективные электроды

- •7.4. Химические источники тока

- •7.4.1. Типы гальванических элементов

- •7.5. Электрохимическая коррозия

- •Глава 8. Химические свойства элементов

- •8.1.1. Водород и его соединения. Гелий

- •8.1.2. Водородные соединения

- •8.1.3. Оксиды, пероксиды и гидроксиды

- •8.2.1. Важнейшие характеристики p-элементов

- •8.2.2. Гидроксиды

- •8.2.3. Отличия соединений p-элементов второго и третьего периода

- •8.2.4. Водородные соединения

- •8.2.5. Оксиды, бориды, карбиды, силициды и нитриды

- •8.2.6. Интерметаллические соединения

- •8.2.7. Благородные газы

- •8.3.1. Соединения d-элементов с легкими неметаллами

- •8.4.1. Лантаноиды

- •8.4.2. Актиноиды

- •Глава 9. Координационные соединения

- •9.1. Общие сведения о координационных соединениях

- •9.2. Изомерия координационных соединений

- •9.3. Устойчивость координационных соединений в растворах

- •9.4. Химическая связь в координационных соединениях

- •9.4.1. Метод валентных связей

- •9.4.2. Теория кристаллического поля

- •9.4.3. Теория поля лигандов

- •9.5. Электронная конфигурация комплексообразователя

- •9.6. Реакции с участием координационных соединений

- •9.7. Координационные соединения p- и s-элементов

4.4. Закон Гесса

Пользуясь

табличными значениями

![]() и

,

можно рассчитать энтальпии различных

химических процессов и фазовых

превращений. Основанием для таких

расчетов является закон

Гесса,

сформулированный петербургским

профессором Г.

И. Гессом

(1841 г.): «Тепловой

эффект (энтальпия) процесса зависит

только от начального и конечного

состояния и не зависит от пути перехода

его из одного состояния в другое».

и

,

можно рассчитать энтальпии различных

химических процессов и фазовых

превращений. Основанием для таких

расчетов является закон

Гесса,

сформулированный петербургским

профессором Г.

И. Гессом

(1841 г.): «Тепловой

эффект (энтальпия) процесса зависит

только от начального и конечного

состояния и не зависит от пути перехода

его из одного состояния в другое».

Анализ закона Гесса позволяет сформулировать следующие следствия:

Энтальпия реакции равна разности сумм энтальпий образования конечных и начальных участников реакций с учетом их стехиометрических коэффициентов.

ΔH = ΣΔHобр.конечн – ΣΔHобр.нач

Энтальпия реакции равна разности сумм энтальпий сгорания начальных и конечных реагентов с учетом их стехиометрических коэффициентов.

ΔH = ΣΔHсгор.нач – ΣΔHсгор.конечн

Энтальпия реакции равна разности сумм энергий связей Eсв исходных и конечных реагентов с учетом их стехиометрических коэффициентов.

В ходе химической реакции энергия затрачивается на разрушение связей в исходных веществах (ΣEисх) и выделяется при образованиии продуктов реакции (–ΣEпрод). Отсюда

ΔH° = ΣEисх – ΣEпрод |

Следовательно, экзотермический эффект реакции свидетельствует о том, что образуются соединения с более прочными связями, чем исходные. В случае эндотермической реакции, наоборот, прочнее исходные вещества.

При определении энтальпии реакции по энергиям связей уравнение реакции пишут с помощью структурных формул для удобства определения числа и характера связей.

Энтальпия реакции образования вещества равна энтальпии реакции разложения его до исходных веществ с обратным знаком.

ΔHобр = –ΔHразл |

Энтальпия гидратации

равна разности энтальпий растворения

безводной соли

![]() и

кристаллогидрата

и

кристаллогидрата

![]()

Из вышесказанного видно, что закон Гесса позволяет обращаться с термохимическими уравнениями как с алгебраическими, т. е. складывать и вычитать их, если термодинамические функции относятся к одинаковым условиям.

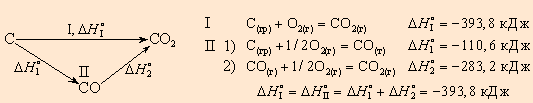

Например, диоксид углерода можно получить прямым синтезом из простых веществ (I) или в две стадии через промежуточный продукт (II):

|

Рисунок 4.1. Энтальпия первого пути равна сумме энтальпий отдельных стадий второго пути. |

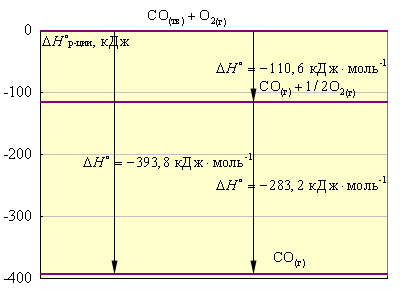

Эти термохимические реакции можно представить в виде энтальпийных диаграмм. Естественно, за начало следует принять стандартные состояния простых веществ, энтальпии которых равны нулю. Образование сложных веществ (CO и CO2) сопровождается понижением энтальпии системы.

|

Рисунок 4.2. Энтальпийная диаграмма C + O2. |

4.5. Энтропия

Изменение энтальпии системы не может служить единственным критерием самопроизвольного осуществления химической реакции, поскольку многие эндотермические процессы протекают самопроизвольно. Иллюстрацией этого служит растворение некоторых солей (например, NH4NO3) в воде, сопровождающееся заметным охлаждением раствора. Необходимо учитывать еще один фактор, определяющий способность самопроизвольно переходить из более упорядоченного к менее упорядоченному (более хаотичному) состоянию.

Энтропия (S) – термодинамическая функция состояния, которая служит мерой беспорядка (неупорядоченности) системы. Возможность протекания эндотермических процессов обусловлена изменением энтропии, ибо в изолированных системах энтропия самопроизвольно протекающего процесса увеличивается ΔS > 0 (второй закон термодинамики).

Л. Больцман определил энтропию как термодинамическую вероятность состояния (беспорядок) системы W. Поскольку число частиц в системе велико (число Авогадро NA = 6,02∙1023), то энтропия пропорциональна натуральному логарифму термодинамической вероятности состояния системы W:

|

|

|

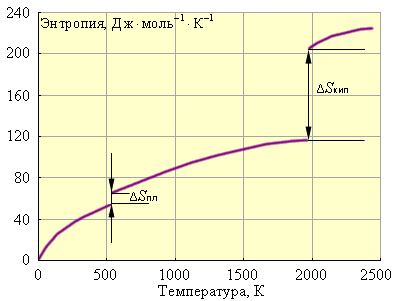

Размерность энтропии 1 моля вещества совпадает с размерностью газовой постоянной R и равна Дж∙моль–1∙K–1. Изменение энтропии *) в необратимых и обратимых процессах передается соотношениями ΔS > Q / T и ΔS = Q / T. Например, изменение энтропии плавления равно теплоте (энтальпии) плавления ΔSпл = ΔHпл/Tпл Для химической реакции изменение энтропии аналогично изменению энтальпии

|

|

|

*) термин энтропия был введен Клаузиусом (1865 г.) через отношение Q/T (приведенное тепло).

Здесь ΔS° соответствует энтропии стандартного состояния. Стандартные энтропии простых веществ не равны нулю. В отличие от других термодинамических функций энтропия идеально кристаллического тела при абсолютном нуле равна нулю (постулат Планка), поскольку W = 1.

Энтропия вещества или системы тел при определенной температуре является абсолютной величиной. В табл. 4.1 приведены стандартные энтропии S° некоторых веществ.

Соединение

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Таблица 4.1. Стандартные энтропии некоторых веществ. |

Из табл. 4.1 следует, что энтропия зависит от:

Агрегатного состояния вещества. Энтропия увеличивается при переходе от твердого к жидкому и особенно к газообразному состоянию (вода, лед, пар).

Изотопного состава (H2O и D2O).

Молекулярной массы однотипных соединений (CH4, C2H6, н-C4H10).

Строения молекулы (н-C4H10, изо-C4H10).

Кристаллической структуры (аллотропии) – алмаз, графит.

Наконец, рис. 4.3 иллюстрирует зависимость энтропии от температуры.

|

Рисунок 4.3. Зависимость энтропии от температуры для свинца: ΔSпл = 8 Дж·моль–1·К–1; Tпл = 600,5 К; ΔSкип = 88 Дж·моль–1·К–1; Tкип = 2013 К. |

Следовательно, стремление системы к беспорядку проявляется тем больше, чем выше температура. Произведение изменения энтропии системы на температуру TΔS количественно оценивает эту тендецию и называется энтропийным фактором.