- •О. В. Осипова Галина Ивановна Дядя Пропедевтика детских болезней: конспект лекций

- •Аннотация

- •2. Периоды детства и их характеристика

- •3. Особенности сбора анамнеза у детей

- •Анамнез жизни ребенка раннего возраста (до 3 лет)

- •Анамнез жизни детей старшего возраста

- •Анамнез заболевания

- •Семейный анамнез

- •Материально-бытовые условия

- •Лекция № 2. Общий осмотр ребенка

- •1. Температура тела и терморегуляция у ребенка

- •2. Общий осмотр ребенка Клинические критерии оценки тяжести состояния больного

- •Выявление отклонений в развитии ребенка и факторов, их вызывающих

- •Лекция № 3. Физическое и психомоторное развитие ребенка

- •1. Физическое развитие детей. Биологическая акселерация

- •2. Физическое и психомоторное развитие детей в I полугодии

- •Психомоторное развитие детей в I полугодии

- •3. Физическое и психомоторное развитие детей во II полугодии

- •Психомоторное развитие детей во II полугодии

- •4. Физическое развитие детей от 2 до 15 лет

- •5. Показатели физического развития детей. Центильный метод оценки физического развития

- •Лекция № 4. Особенности нервной системы у детей

- •1. Анатомо-физиологические особенности нервной системы у детей

- •2. Психомоторное развитие детей. Роль воспитания, импринтинг

- •3. Семиотика поражений центральной нервной системы

- •Лекция № 5. Органы чувств

- •1. Органы чувств у детей (зрение, слух, обоняние, вкус, чувствительность кожи)

- •2. Методы исследования и семиотика нарушений

- •Лекция № 6. Физиологические особенности кожи ребенка. Семиотика поражений

- •1. Анатомо-физиологические особенности кожи, семиотика ее основных поражений

- •2. Семиотика поражений кожи и подкожно-жировой клетчатки

- •Лекция № 7. Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной системы и семиотика поражений

- •1. Анатомо-физиологические особенности костной системы

- •2. Анатомо-физиологические особенности мышечной системы у детей

- •3. Семиотика поражений костей и мышечной системы. Методика исследования

- •Лекция № 8. Анатомо-физиологические особенности системы дыхания у детей. Синдромы поражения и методы исследования

- •1. Анатомо-физиологические особенности системы дыхания у детей. Методика исследования

- •2. Анатомо-физиологические особенности полости носа и придаточных пазух

- •3. Лабораторные и инструментально-графические методы исследования при заболеваниях органов дыхания Инструментальные и функциональные методы исследования

- •Методы исследования внешнего дыхания

- •Лабораторные методы исследования

- •Рентгенологические методы исследования

- •4. Семиотика и синдромы поражения системы дыхания. Методика исследования

- •5. Синдром обструкции дыхательных путей, критерии и степени дыхательной недостаточности

- •Лекция № 9. Система кровообращения плода и новорожденного. Поражения и методы исследования органов сердечно-сосудистой системы

- •1. Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения. Методика исследования

- •Методы исследования сердечно-сосудистой системы у детей

- •2. Кровообращение плода и новорожденного

- •Кровообращение новорожденного

- •3. Семиотика поражения органов кровообращения. Методика исследования

- •4. Семиотика основных поражений сердечно-сосудистой системы

- •5. Семиотика и синдромы поражения сердечно-сосудистой системы у детей первого года жизни

- •Лекция № 10. Пищеварительная система. Синдромы поражений и методы исследования

- •1. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. Методика исследования

- •2. Семиотика основных поражений и нарушений органов пищеварения у детей

- •3. Основные синдромы поражения органов пищеварения

- •Лекция № 11. Этапы мочеобразования и мочеотделения. Основные синдромы поражения

- •1. Анатомо-физиологические особенности органов мочеобразования и мочеотделения

- •2. Семиотика и основные синдромы при поражениях органов мочеобразования и мочеотделения

- •Исследование мочи

- •Инструментальные методы исследования

- •Основные синдромы при заболеваниях почек и мочевыводящих путей

- •Синдром почечной недостаточности

- •Лекция № 12. Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы у детей. Половое развитие. Семиотика поражений

- •1. Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы у детей. Половое развитие

- •2. Методика исследования эндокринных желез и семиотика нарушения роста и полового созревания

- •Нарушения роста

- •3. Семиотика поражений эндокринной системы

- •4. Семиотика нарушений эндокринной системы (гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники, поджелудочная железа)

- •Лекция № 13. Система крови и органов кроветворения у детей

- •1. Особенности системы крови у детей

- •2. Особенности кроветворения у детей

- •3. Семиотика поражения системы крови и органов кроветворения

- •Типы кровоточивости

- •Синдром увеличения лимфатических узлов

- •Лекция № 14. Особенности периферической крови у детей. Общий анализ крови

- •1. Особенности периферической крови у детей раннего возраста

- •2. Лимфоидная система и иммунитет у ребенка

- •3. Семиотика нарушений иммунитета у ребенка

- •Лекция № 15. Новорожденный ребенок. Естественное вскармливание. Прикорм

- •1. Новорожденный ребенок. Доношенный и недоношенный новорожденный

- •2. Преимущества женского молока

- •3. Значение молозива в питании новорожденных первых дней жизни. Характеристика молозива

- •4. Естественное вскармливание и техника введения прикорма

- •5. Блюда прикорма и сроки их назначения при естественном вскармливании

- •(Институт питания рамн, 1997 г.)

- •Лекция № 16. Питание кормящей матери. Гипогалактия

- •1. Питание и режим кормящей женщины

- •2. Формы и степени гипогалактии, ее причины, меры предупреждения

- •Лекция № 17. Искусственное вскармливание. Смешанное вскармливание

- •1. Искусственное и смешанное вскармливание

- •2. Техника искусственного вскармливания

- •Лекция № 18. Питание детей

- •1. Современные принципы рационального питания здоровых детей старше 1 года жизни Питание детей раннего возраста (1–1,5 года; 1,5–3 года)

- •Питание детей дошкольного возраста

- •2. Питание детей школьного возраста (6—17 лет)

- •Энергозатраты роста

- •2. Особенности белкового обмена и потребность в белке детей различного возраста. Семиотика нарушений

- •Свойства пищевых белков, учитываемые при нормировании питания

- •Врожденные заболевания, в основе которых лежит нарушенный метаболизм белков

- •3. Особенности углеводного обмена у детей. Семиотика нарушений

- •4. Особенности жирового обмена. Семиотика нарушений жирового обмена

- •Различия в химическом составе триглицеридов и жировой ткани у детей и взрослых

- •Нарушения обмена липидов могут происходить на различных этапах метаболизма

- •5. Особенности водно-солевого обмена и синдромы его нарушения

- •Cписок использованной литературы

2. Питание детей школьного возраста (6—17 лет)

Нормирование питания школьников сложно в силу того, что в этом возрасте формируется широкая вариабельность конституциональных свойств метаболизма, стереотипов двигательной активности и стереотипов пищевого поведения.

Именно в группе школьников наибольшая частота заболеваний органов пищеварительной системы (таких как гиповитаминозы, недостаточность железа, кальция, избыточность питания) (см. табл. 9, 10, 11, 12). Особая проблема – школьные завтраки, которые должны быть достаточно калорийны и насыщены микронутриентами для обеспечения умственной и физической работоспособности ребенка (см. табл. 8).

Таблица 8. Содержание школьных завтраков

Таблица 9. Набор продуктов для детей 6—17 лет

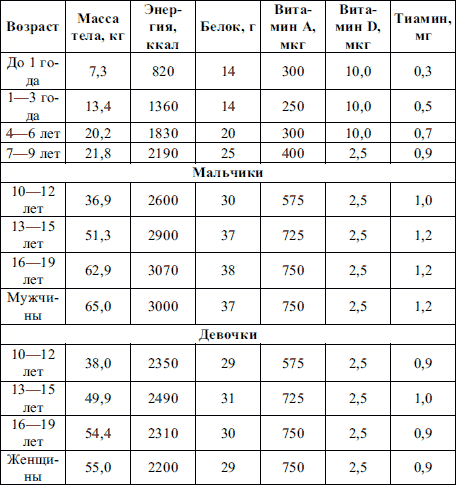

Таблица 10. Рекомендуемые уровни потребления (по данным ВОЗ)

Таблица 11. Рекомендуемые нормы потребления веществ и энергии для детей до 10 лет

(утв. Коллегией МЗ РФ 31.05.1991 г.)

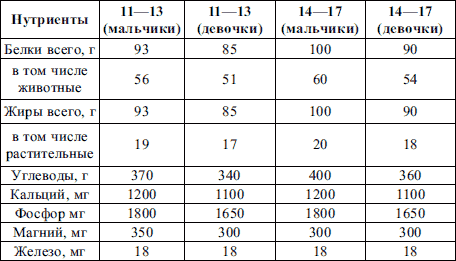

Таблица 12. Рекомендуемые нормы потребления веществ и энергии для детей 10–17 лет

(утв. Коллегией МЗ РФ 31.05.1991 г.)

ЛЕКЦИЯ № 19. Особенности обмена веществ у детей. Семиотика нарушений

1. Основной обмен у детей

У ребенка первоначальное повышение основного обмена происходит до 1,5 лет, затем основной обмен продолжает неуклонно повышаться в абсолютном выражении и закономерно снижается в расчете на единицу массы тела.

Суммарная энергия, поступившая с пищей, распределяется на обеспечение основного обмена, специфически-динамическое действие пищи, потери тепла, связанные с экскрецией, двигательную активность и рост. В структуре распределения энергии различают:

1) Е поступившая (из пищи) = Е депонированная + Е использованная;

2) Е абсорбированная = Е поступившая – Е выведенная с экскрементами;

3) Е метаболизируемая = Е поступившая – Е обеспечения (жизни) и активности, или основных затрат;

4) Е основных затрат равна сумме энергий:

а) основного обмена;

б) терморегуляции;

в) согревающего эффекта пищи (СДДП);

г) затрат на активность;

д) затрат на синтез новых тканей.

Е депонированная – это энергия, затраченная на отложение белка и жира. Гликоген не учитывается, так как его отложение незначительное.

Е депонированная = Е метаболизируемая – Е основных затрат;

Е стоимости роста = Е синтеза новых тканей + Е депонированная в новой ткани.

Главные возрастные различия заключаются в отношении между затратами на рост и на активность, причем затраты на рост имеют наиболее существенное значение для маловесного новорожденного и в течение первого года жизни, у взрослого человека они отсутствуют. Физическая активность требует значительных затрат энергии даже у новорожденного и грудного ребенка, где ее выражением являются сосание груди, беспокойство, плач и крик. При беспокойстве ребенка расход энергии возрастает на 20–60 %, а при крике – в 2–3 раза. При повышении температуры тела на 1 °C повышение основного обмена составляет 10–16 %.

Энергозатраты роста

У детей много энергии затрачивается на пластический обмен (рост). Для накопления 1 г массы тела организму необходимо затратить приблизительно 29,3 кДж, или 7 ккал.

Энергетическая стоимость роста = Е синтеза + Е депонирования в новой ткани.

У недоношенного маловесного ребенка Е синтеза составляет от 0,3 до 1,2 ккал на 1 г, прибавленной к массе тела, у доношенного – 0,3 ккал на 1 г массы тела.

Общая энергия стоимости роста до 1 года = 5 ккал на 1 г новой ткани, после 1 года – 8,7—12 ккал на 1 г новой ткани, или около 1 % суммы калорий питания. Наиболее интенсивен рост во внутриутробном периоде развития. Темп роста продолжает оставаться высоким и в первые месяцы жизни, о чем свидетельствует значительная прибавка массы тела. У детей первых 3 месяцев жизни доля пластического обмена в расходовании энергии составляет 46 %, затем на первом году жизни она снижается, с 4 лет (особенно в пубертантном периоде) при значительном увеличении роста пластический обмен вновь увеличивается. В среднем у детей 6—12 лет на рост расходуется 12 % энергетической потребности. На трудно учитываемые потери (фекалии, пищеварительные соки и секреты, вырабатываемые в стенке пищеварительного тракта, слущивающийся эпителий кожи, волосы, ногти, пот) затрачивается у детей старше года 8 % энергетических затрат. Расход энергии на активность и поддержание постоянства температуры тела изменяется с возрастом ребенка. В течение первых 30 мин после рождения температура тела у новорожденного снижается почти на 2 °C, что вызывает значительный расход энергии. У детей раннего возраста на поддержание постоянной температуры тела при температуре окружающей среды ниже критической (28–32 °C) организм ребенка вынужден тратить 48—100 ккал/(кг х сутки). С возрастом увеличивается абсолютная затрата энергии на эти компоненты. Доля расхода на постоянство температуры тела у детей первого года жизни тем ниже, чем меньше ребенок, затем вновь происходит понижение расхода энергии, так как поверхность тела, отнесенная на 1 кг массы тела, вновь уменьшается. В то же время увеличивается расход энергии на активность. У детей в возрасте 6—12 лет доля энергии, расходуемая на физическую активность, составляет 25 % энергетической потребности, а у взрослого – 33 %. Специфически-динамическое действие пищи изменяется в зависимости от характера питания. Сильнее оно выражено при богатой белками пище, менее – при приеме жиров и углеводов. У детей второго года жизни динамическое действие пищи составляет 7–8 %, у детей более старшего возраста – более 5 %. Расходы на реализацию и преодоление стресса в среднем составляют 10 % от суточного энергетического расхода (см. табл. 13). Даже умеренная недостаточность энергии питания (4–5 %) может стать причиной задержки развития ребенка, делая пищевую энергетическую обеспеченность условием адекватности роста и развития.

Таблица 13. Рекомендации по энергетической ценности питания детей (МЗ России, 1991 г.)

Примеры использования общих возрастных стандартов.

1. Расчетный метод определения основного обмена:

1) до 3 лет; 3—10 лет;10–18 лет;

2) мальчики: Х = 0,249 – 0,127; Х = 0,095 + 2,110; Х = 0,074 + 2,754;

3) девочки: Х = 0,244 – 0,130; Х = 0,085 + 2,033; Х = 0,056 + 2,898.

2. Дополнительные расходы:

1) компенсация повреждений – основной обмен умножается на:

а) при малой хирургии – 1,2;

б) при скелетной травме – 1,35;

в) при сепсисе – 1,6;

г) при ожогах – 2,1;

2) специфически-динамическое действие пищи: + 10 % от основного обмена;

3) физическая активность: прибавляется процент от основного обмена:

а) прикованность к постели – 10 %;

б) сидит в кресле – 20 %;

в) палатный режим больного – 30 %;

4) затраты на лихорадку: на 1 °C среднесуточного повышения температуры тела +10–12 % от основного обмена;

5) прибавка массы тела: до 1 кг в неделю (еще прибавляется 300 ккал/день).

Расчет энергообеспечения ориентирован на ликвидацию дефицита углеводов и жиров при обеспечении необходимыми сопутствующими микронутриентами, такими как калий, фосфаты, витамины группы В (особенно тиамин и рибофлавин), антиоксиданты.