- •Полупроводники и их электропроводность

- •Электронно-дырочный p-n переход

- •Влияние внешнего напряжения на p- n- переход

- •Пробой p- n- перехода

- •Стабилитрон.

- •Барьерная емкость p- n- перехода

- •Параметрический стабилизатор напряжение

- •Биполярный транзистор

- •Статические вах бпт

- •Входные вах бпт с оэ

- •Выходные вах

- •Малосигнальные, дифференциальные h-параметры бпт

- •Определение h-параметров по статическим вах

- •Динамический режим работы бпт Динамическая характеристика

- •Выбор ирт

- •Бпт как усилительный элемент.

- •Основные технические показатели электронных усилителей и их характеристики

- •Фазовые искажения.

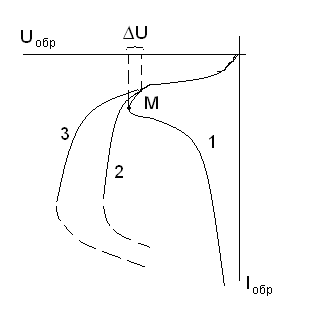

Пробой p- n- перехода

Если не предусмотрено мер по отводу тепла от p- n- перехода, то ↑Uобр приводит к тепловому пробою p - n- перехода. Тепловой пробой выводит диод из строя.

Пробой- лавинообразное увеличение Iобр при незначительном приращении ∆Uобр.(кривая 1).

Различают

также электрический пробой ( кривая 2

и 3 ). Это явление используется для

построения спец. приборов.

Различают

также электрический пробой ( кривая 2

и 3 ). Это явление используется для

построения спец. приборов.

Электрический пробой бывает 2-х видов: лавинный и тунельный.

Лавинный пробой: увеличение концентрации СНЗ за счет ударной ионизации нейтральных атомов собственного полупроводника.

Наблюдается в сравнительно широких p- n- переходах. Под действием большой напряженности поля ННЗ движутся сравнительно долго и за это время успевают получить приращение энергии, достаточное для того, чтобы один ННЗ привел при ионизации к созданию двух или более.

Тунельный пробой: возникает в очень узких переходах при очень высокой напряженности поля.

Поле способно вырвать электрон из ковалентной связи. Но значительного приращения энергии он не успеет получить и будет перенесен в другую область.

Резко различить тунельный и лавинный пробой трудно.

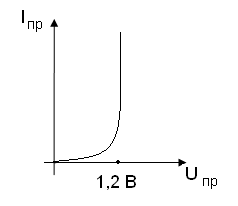

Диоды создаются для выполнения различных функций и, соответственно, имеют особенности в параметрах, в характеристиках, имеют специальные схемные обозначения.

Каждый диод имеет специальную маркировку. Используя ее по справочнику можно получить сведения о назначении ,параметрах и технических характеристиках конкретного диода.

Д2 выпрямительные, смесительные

Д3 импульсные, детекторные

Д4 варикап – диод используемый как емкость, изменяемая напряжением

Д41 стабилитрон (для стабилизациии U)

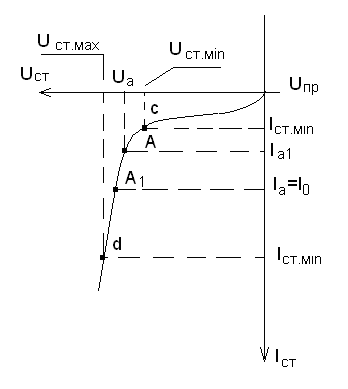

Стабилитрон.

Штатное использование - при обратном включении.

Стабилитроны выпускаются на определенное значение стабилизации

КС 561 (5.6 В)

Д 814А (8.2 В)

и т.д.

Более устойчивые - кремневые стабилизаторы.

Иногда их используют не в штатном режиме, а в области прямых напряжений.

Штатный рабочий участок - от начала электрического пробоя - при Uст.мin до Uст.мах .

Uст.мах ограничено допустимой рассеиваемой мощностью

Рдоп = Iст.махUст.мах

РА должно быть < Рдоп

Характеризуется стабилитрон динамическим сопротивлением (rd -сопротивление переменному току). Оно определяется для конкретной рабочей точки

rd = dUcт/dIcт в ИРТ А

На рабочем участке СД rd =const

rd -параметр стабилитрона

Ток стабилитрона в различных ИРТ разный, поэтому сопротивление постоянному току R= параметром не является.

R=А=Ucт / Icт

Если IA1=IA/2, то R=А1 > RА в 2 раза

Стабилитрон тем лучше, чем меньше rd.

Для маломощных стабиливольтов rd составляет единицы, десятки Ом, а R= >> rd .

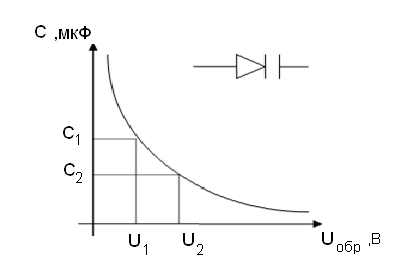

Барьерная емкость p- n- перехода

p- n- переход можно рассматривать как конденсатор, обкладками которого является р и n области монокристалла, а диэлектриком - обедненный СНЗ участок между ними (собственно p- n- переход).

В кристалле с обеих сторон границы есть 2 слоя разнополярных неподвижных ионов примесей.

В p- n- переходе сопротивление R большое, а при обратных напряжениях – очень большое.

Ширина перехода - аналог расстояния между обкладками конденсатора.

Изменение Uобр изменяет ширину p- n- перехода и величину пространств. заряда и барьерную разность потенциалов

↑d => уменьшается C

Эта емкость есть и при прямом включении, и ее значение даже больше. Но при прямом включении R самого перехода (эквивалент диэлектрика) мало.