- •Лабораторная оабота 4

- •1 Основные понятия и определения

- •- Счётчик электроэнергии

- •- Бак с водой

- •- Всасывающий трубопровод

- •- Счётчик электроэнергии

- •- Бак с водой

- •- Всасывающий трубопровод

- •5. Обработка опытных данных.

- •1. Определить напор развиваемый насосом:

- •1.Описание установки

- •3. Порядок проведения работы

- •4. Обработка опытных данных

- •Лабораторная работа 7

- •Описание аппарата

- •Проведение опыта

- •Расчет коэффициента теплопередачи

- •V. Обработка опытных данных

- •3. Влажность, отнесенная к сухому материалу (влагосодержание)

- •Лабораторная работа 10

- •Вопросы для самопроверки

- •Лабораторная работа 12

- •I. Общие сведения

- •II. Описание установки

- •III. Методика проведения работы.

- •IV. Обработка опытных данных и составление отчета

- •V. Содержание отчета

- •1. Общие сведения

- •2. Описание установки

- •3. Методика проведения работы

- •4. Обработка результатов

- Счётчик электроэнергии

- Бак с водой

- Всасывающий трубопровод

- центробежный насос 6 - электродвигатель

- вакуумметр

- манометр

- вентиль

5- счётчик расхода воды 10- нагнетательный трубопровод 4. Порядок проведения экспериментов.

Включить насос при закрытом положении задвижки 4. Замерить показания вакуумметра, манометра. Определить время прохождения через счётчик воды объёмом 0.1 мЗ и время за которое диск совершит п полных оборотов.

Снять показания приборов при постепенном открывании за движки в 3-х точках. Одновременно измерить расход воды по счётчику.

Результаты замеров занести в таблицу.

л/ |

Ч мъ |

At?, С |

Рбс, Па |

Рн, По |

н, м |

Q , м3/с |

А, Лл/oS |

аУп, c/oS |

А/п, Вг |

Л/, Вт |

2 |

</ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. Обработка опытных данных.

1. Определить напор развиваемый насосом:

Действительный напор где Г[т- гидравлический к.п.д. насоса,

£ - коэффициент, учитывающий конечное число лопаток, Иг - теоретический напор насоса.

З.Полезная мощность насоса Nn - приобретённая в насосе мощность потока жидкости, поступающей в нагнетательную трубу.

4. Потребительная мощность (мощность на валу) насоса Ng превышает Nn на величину всех энергетических потерь, имеющих место в процессе преобразования энергии. Эти потери учитываются обычно полным к.п.д.

К.П.Д. характеризует совершенство конструкции и экономичность эксплуатации насоса.

П роизводител ьность.

Напор и мощность центробежного насоса зависят от числа оборотов рабочего колеса п (законы пропорциональности ):

Гидравлическое сопротивление сети складывается из сопротивления трения и местных сопротивлений :

где

длина и диаметр трубопровода

коэффициент трения (гидравлического сопротивления ) - сумма коэффициентов местных сопротивлений. При раооте на сеть выполняется условие Нн == Не. Если Нн>Нс увеличивается расход и вновь устанавливается равновесие Нн = Не. При Нн<Нс происходит уменьшение расхода. Для определения фактического расхода совмещают на одном графике напорную характеристику насоса Нн = (Q) и характеристику сети

где л р = Рн - Pec+ p gHo - полное давление,

Но = 0.22 м - расстояние по вертикали между уравнениями при соединения вакуумметра т манометра.

2. Производительность насоса

где V = 0.1 мЗ - объём жидкости, протекающей за время

3. Полезная мощность

Nn = pgHQ

4. Потребляемая двигателем мощность

t^U ULJ -у CJ\J С/СУ •. /-■

энергия, затрачиваемая электрическим счётчиком за один оборот диска.

5. Коэффициент полезного действия насоса:

где rbg= 0.8 - к.п.д. двигателя, пп = 1 - к.п.д. передачи.

По данным таблицы построить графические зависимости Н = f (Q), N = j (Q), jr^ = (Q). По графику определить оптимальный режим насоса прип=Пта*и оптимальные параметры.

6. Контрольные вопросы.

Что называется насосом ? Классификация насосов.

Охарактеризовать основные параметры насосов.

Что называется сетью ? Что такое напорная характеристика насоса ? Что представляет рабочая точка центробежного насоса ?

ЛИТЕРАТУРА :

1. Егорушкин В. Е., Цеплович Б. И.

«Основы гидравлики и теплотехники» , Машиностроение , 1981г.,272 стр.

2. Павлов К. Ф., Романков Б. И., Носков А. А.

«Примеры и задачи по курсу ПАХТ» , Химия , 1987г., 365с

Лабораторная работа 5

Тема: Определение характеристик центробежного вентилятора.

Работа центробежного вентилятора на сеть.

Цель: построение экспериментальных характеристик вентилятора и сети и определение параметров рабочей точки.

Введение:

Вентиляторами называют машины, предназначенные для перемещения газов при атмосферном давлении или близком к нему. Перемещаемый газ подвергается в вентиляторе незначительному сжатию - разность давлений газа после вентилятора и до него не превышает 104 Па (0,1 кгс/см2 или 1000 мм вод. ст.), а обычно бывает много меньше. По устройству вентиляторы разделяют на центробежные и осевые. Центробежные вентиляторы создают большую разность давлений, чем осевые.

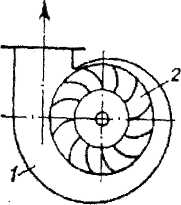

Сжатие и перемещение газа в центробежном вентиляторе происходит под действием центробежной силы, возникающей при вращении с большой скоростью рабочего колеса 1 вентилятора (рис.1). Это колесо имеет изогнутые лопатки, между которыми проходит газ. Газ всасывается рабочим колесом в центре и выбрасывается с периферии в улиткообразный корпус 2 вентилятора.

При постоянной частоте вращения (при постоянном значении развиваемой центробежной силы) работа центробежного вентилятора характеризуется следующими величинами:

объемным расходом перемещаемого газа Q, м /с;

создаваемой разностью давлений после вентилятора и до него *Лр, Па;

затрачиваемой мощностью N, Вт;

коэффициентом полезного действия г\, представляющим собой отношение мощности QAp, требуемой теоретически для сжатия газа **, к мощности N, затрачиваемой в действительности:

У

центробежных вентиляторов![]() Q,

Др и N связаны между собой, и изменение

одной

из этих величин вызывает изменение

остальных.

Q,

Др и N связаны между собой, и изменение

одной

из этих величин вызывает изменение

остальных.

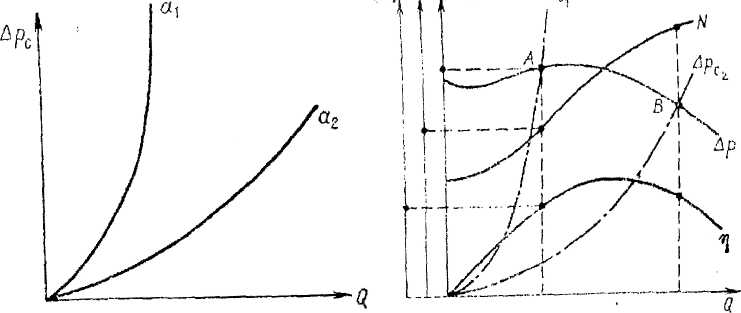

Графические зависимости Ар = f j (Q), N - f2 (Q), r\ = f3 (Q) называют характеристиками вентилятора.

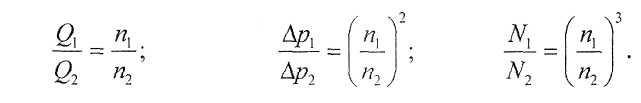

На основании теоретических расчетов эти характеристики с достаточной точностью построить нельзя. Поэтому на практике применяют характеристики вентиля торов, полученные опытным путем. Типичные характеристики центробежного вентилятора при постоянной частоте вращения п показаны на рис. 2. При другой частоте вращения характеристики вентиляторов будут другими. В небольших пределах изменения п изменения Q, Ар и N определяются следующими приближенными соотношениями, называемыми часто законами пропорциональности:

Характеристики вентиляторов служат для исследования их работы в различных условиях и для подбора вентиляторов при проектировании вентиляционных установок.

Первая часть данной лабораторной работы заключается в экспериментальном определении трех характеристик центробежного вентилятора при n - const. Для этого, изменяя диафрагменным затвором, установленным на выходе из нагнетательного трубопровода (рис.3), диаметр выходного отверстия и расход перемещаемого вентилятором воздуха, измеряют соответствующими контрольно - измерительными приборами, как об этом сказано ниже, все величины, необходимые для определения Q, Ар и N.

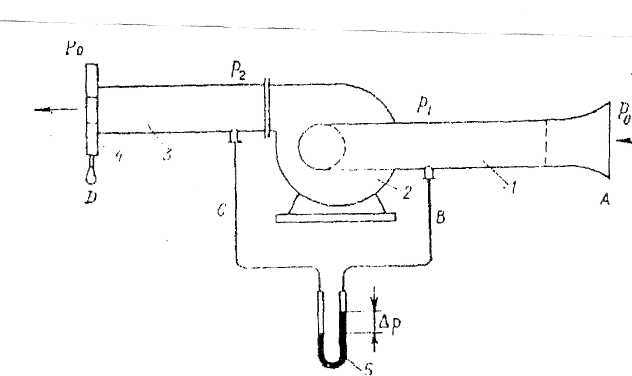

Разность давлений, создаваемая вентилятором (см. рис.3):

![]()

p2pi

(2)

здесь pi и р2 - статистические давления воздуха перед вентилятором и после него в местах присоединения трубок дифманометра.

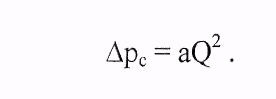

ется это тем, что газу приходится преодолевать гидравлическое сопротивление трубопровода, на что затрачивается часть энергии (давления) газа. Гидравлическое сопротивление трубопровода складывается из сопротивления трения, сопротивлений при поворотах, в вентилях, задвижках и др. Следовательно, гидравлическое сопротивление трубопровода (сети) зависит от его геометрических параметров; зависит оно также и от расхода проходящего по трубопроводу газа. Для случая, когда проходящий по трубопроводу газ - воздух, и из сети он выходит в атмосферу, эта зависимость выражается теоретическим уравнением:

(3)

(3)

здесь Арс - гидравлическое сопротивление - потеря давления в сети, Па; а -коэффициент, характеризующий геометрические параметры сети (постоянный для данной сети).

График уравнения (3) называют характеристикой сети. На рис.4 представлены характеристики двух сетей, отличающихся геометрически. Применительно к нашей установке сеть а2 геометрически отличается от сети aj тем, что в сети а2 больше открыт диафрагменный затвор, поэтому при одинаковом расходе воздуха Q гидравлическое сопротивление сети а2 меньше.

Для построения характеристики сети расход воздуха уже нельзя изменять диафрагменным затвором, так как при этом сеть геометрически изменяется, и приходится делать это другим путем - изменением частоты вращения вентилятора.

Из рис.3 видно, что полное гидравлическое сопротивление сети Арс, складывающееся из сопротивлений всасывающего (АВ) и нагнетательного (СД) трубопроводов, равно:

![]()

здесь ро - атмосферное давление. Сопоставив уравнения (2) и (4), видим, что

![]() (5)

(5)

т.е. вентилятор всегда создает такую разность давлений, которая равняется гидравлическому сопротивлению сети, другими словами, он сообщает воздуху такое количество энергии, которое необходимо для преодоления этого сопротивления.

Совмещая характеристики вентилятора и сети, т.е. графики рис.2 и 4, получают график работы центробежного вентилятора на сеть (рис.5). Точку пересечения линий Q - Ар и Q - Арс на этом графике, в котором Ар = Арс, называют рабочей точкой. Положение рабочей точки определяет все величины, характеризующие работу вентилятора при той же частоте вращения могут сильно отличаться - см. рабочие точки А и В.

Вторую часть работы составляет посторонние характеристики сети и графика работы вентилятора на сеть.

Сетью называют тот трубопровод или канал, на который работает вентилятор. В данной установке сеть состоит из всасывающего и нагнетательного трубопроводов.

Рисунок 3. Схема измерения разности давлений, создаваемой вентилятором:

I - всасывающий трубопровод; 2- центробежный вентилятор; 3 - нагнетательный

трубопровод; 4 - диафрагменный затвор; 5 - дифманометр.

1] N Др,Дрс др.

Рисунок 4 Характеристики сетей

Рисунок 5 График работы центробежного вентилятора на сеть

Если по трубопроводу постоянного поперечного сечения проходит газ, то давление его на выходе из трубопровода всегда будет меньше, чем на входе. Объясня-

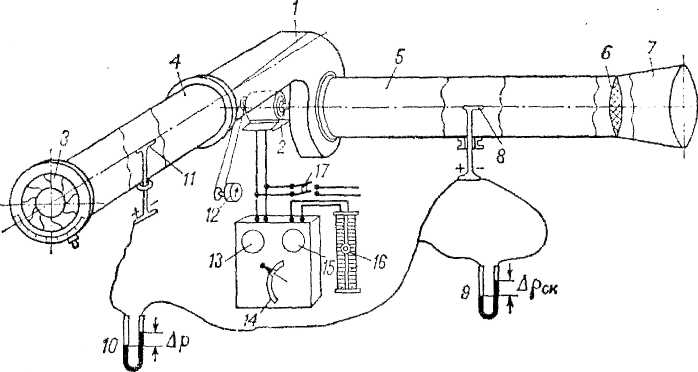

Описание установки

Установка (рис.6) состоит из центробежного вентилятора 1, смонтированного на одном валу с электродвигателем 2 постоянного тока. Последний дает возможность легко изменять частоту вращения вентилятора с помощью реостата.

К вентилятору присоединены нагнетательная 4 и всасывающая 5 трубы одинакового диаметра (dBHyTp = 220 мм). На входном участке всасывающей трубы имеется плавный раструб 7, за которым установлена сетка 6 для предохранения от засасывания в трубопровод посторонних предметов. В выходном отверстии нагнетательной трубы установлен диафрагменный затвор 3, позволяющий плавно изменять площадь выходного отверстия (и, следовательно, изменять сопротивление нагнетательного трубопровода).

Из всех составляющих гидравлического сопротивления сети наибольшее значение имеют сопротивления сетки 6 и диафрагменного затвора 3, по сравнению с которыми остальные составляющие (трение, сопротивление на входе) очень малы.

Реостаты 14 и 16 служат для пуска и изменения частоты вращения электродвигателя. На щите электродвигателя и на трубопроводах установлены следующие контрольно - измерительные приборы:

а) тахометр 12 для определения частоты вращения вентилятора;

б) амперметр 13 и вольтметр 15 для определения силы и напряжения постоян ного электрического тока;

в) трубки Пито 8 и 11, соединенные с дифференциальными манометрами 9 и 10.

Рисунок 6. Схема установки:

1 - центробежный вентилятор; 2 - электродвигатель постоянного тока; 3 - диафрагменный затвор; 4 - труба нагнетательная; 5 - труба всасывающая; б - сетка; 7 -раструб; 8, 11 - трубки Пито и дифманометры; 12 — тахометр; 13 - амперметр; 14, 16-реостаты; 15 - вольтметр; 17 - рубильник.

Методика проведения работы

Для получения характеристик вентилятора Q-Ap,Q-N и Q - г| проводят первую серию опытов (10 наблюдений) при постоянной частоте вращения п, которую задает преподаватель (не более 1200 об/мин). Расход перемещаемого вентилятором воздуха изменяют диафрагменным затвором 3, меняя его открытие.

Для получения характеристики сети Q - Арс проводят вторую серию опытов (5 наблюдений), при которой открытие затвора 3, т.е. геометрическая характеристика сети, остается постоянным (его задает преподаватель), а расход воздуха меняют путем изменения частоты вращения вентилятора.

Необходимые для построения характеристик вентилятора и сети значения Q, Ар, N, Т| определяют путем соответствующей обработки показаний контрольно -измерительных приборов, полученных во время испытания. Показания дифмано-метра 9, дифманометра 10, амперметра 13 и вольтметра 75 снимают одновременно по команде «отсчет». Эту команду подает студент, регулирующий частоту вращени вентилятора, после того как диафрагменный затвор 3 переставлен в новое положение и восстановлена реостатами заданная частота вращения (1 серия опытов) или после того как установлена новая частота вращения (2 серия опытов).

После ознакомления с описанием работы и с установкой в натуре проверяют правильность положения трубок Пито в трубопроводах, нулевые положения жидкости в дифференциальных манометрах и с разрешения преподавателя пускают вента лятор - включают рубильник и плавно выводят сначала пусковой реостат 14, а. зате? регулировочный 16. Остановку вентилятора после окончания работы производят в обратном порядке.

Обработка опытных данных и составление отчета

Полученные данные обрабатывают в следующей последовательности.

1. Ар = р2 - pi - разность давления, создаваемую вентилятором, определяют (мм вод. ст) непосредственным замером по дифференциальному маномет ру 10.

Как видно из рис. 6, дифманометр 10 присоединен к трубкам Пито так, что он показывает разность между общим (статическое + динамическое) давлением в нагнетательном трубопроводе и общим давлением во всасывающем трубопроводе. Эт( показание дифманометра равно разности статистических давлений воздуха после и до вентилятора, так как динамические давления во всасывающем и нагнетательном трубопроводах одинаковы, потому что одинаковы диаметры обоих трубопроводов.

2. N - мощность, потребляемую вентиляционной установкой, рассчитывают по формуле:

N = UI (6)

Здесь U— напряжение постоянного тока, В; /-силатока, А.

3. Q - расход перемещаемого вентилятором воздуха рассчитывают по урав нению расхода для потока воздуха в трубопроводе:

Q = wf. (7)

Здесь w - средняя скорость воздуха в трубопроводе, м/с, f = 0, 785d - площадь поперечного сечения трубопровода, м2, d - внутренний диаметр трубопровода, м)

Среднюю скорость воздуха w находят следующим образом.

Дифференциальный манометр 9 (см. рис. 6), присоединенный к трубке Пито 8, которая установлена по оси всасывающего трубопровода, показывает (мм вод. ст.) скоростное (динамическое) давление Арск - кинетическую энергию единицы объема воздуха в центре этого трубопровода:

![]() (8)

(8)

здесь wMaKC - скорость элементарной струйки воздуха, проходящей в центре трубопровода - осевая или максимальная скорость, м/с; р - плотность воздуха, кг/м3.

При развитом турбулентном режиме течения в трубопроводе, когда значение критерия Re > 10000 , можно принять:

![]() (9)

из

уравнений (7) - (9) получаем:

(9)

из

уравнений (7) - (9) получаем:

![]() (Ю)

Значение

плотности воздуха р берут из таблицы.

(Ю)

Значение

плотности воздуха р берут из таблицы.

4. л - КПД вентилятора (с электродвигателем) вычисляют по уравнению (1) С целью проверки режима течения воздуха в трубопроводе вычисляют значе ние критерия Рейнольдса для того опыта, в котором расход воздуха наимень ший: Re = wdp/u, Вязкость воздуха ц (Па • с) берут из таблицы.

Отчет о выполненной работе должен включать:

а) задание;

б) схему установки со спецификацией;

в) отчетные таблицы;

г) расчет значений Q, N, л (табл. 1) для какого-либо одного опыта; расчет критерия Re для наименьшего расхода воздуха;

д) график работы вентилятора на сеть и определение параметров рабочей точки.

Таблица 1 Характеристика вентилятора при постоянной частоте вращения (п = .. .об/мин)

№ опыта |

Определение диафрагменного затвора, мм |

Измеренные величины |

Рассчитанные величины |

||||||||

Ар |

Арск |

1,А |

и, в |

9' м3/с |

N, Вт |

Т1,% |

|||||

мм вод. ст. |

Па |

мм вод. ст. |

Па |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 2 Характеристика сети при постоянном открытии диафрагменного затвора

№ опыта |

п, об/мин |

Арс |

Арск |

Q, mj/c |

|||

мм вод. ст. |

Па |

мм вод. ст. |

Па |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Контрольные вопросы

Как устроен и работает центробежный вентилятор ?

Разность каких давлений показывает дифманометр, присоединенный к плюсу и минусу трубки Пито, установленной во всасывающем трубопроводе вентилято ра?

Почему при определении характеристик вентилятора можно изменять расход воздуха диафрагменным затвором, а при определении характеристики сети - нельзя?

Какой физический смысл имеют характеристики сети и рабочая точка?

В чем преимущество дифманометра с наклонной шкалой по сравнению с обыч ным U - образным дифманометром?

Чем общее давление отличается от статического?

Какие конструкции вентиляторов применяются в промышленной практике?

Какое давление (пределы изменения) создают вентиляторы различных групп (центробежные и осевые; низкого, среднего и высокого давления)?

Дополнительная литература

Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. М.: Энергия, 1977. 424 с

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6

Изучение работы центрифуги.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Практическое ознакомление с устройством и работой центрифуг, проведение процесса центрифугирования, снятие характеристик (опытных данных) и расчет производительности, центробежной силы, фактора разделения, степень осушки материала и остаточность влажности материала.

Аппараты, в которых осуществляется центрифугирование, называют центрифугами. Основная часть любой центрифуги- вращающийся с высокой скоростью цилиндрический барабан- ротор (с перфорированными или сплошными стенками), внутрь которого подается суспензия. Суспензия вращается, и твердые частицы стремятся осесть с ускорением w2R ,где w- угловая скорость вращения, К-радиус вращения. Интенсивность разделения суспензии под действием центробежных сил определяется фактором разделения K,,~w li/g Суспензия разделяется на осадок и осветленную жидкую фазу, называемую сливом (иногда- фугатом),