- •Глава 1 принципы и понятия ноксологии

- •Глава 2 опасности и их показатели

- •2.1. Возникновение и основы реализации опасностей

- •2.2. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия.

- •2.3. Поле опасностей

- •2.4. Качественная классификация (таксономия) опасностей.

- •Паспорт опасности сброса жидких отходов гальванического цеха (участка)

- •Паспорт опасности лэп

- •2.5. Количественная оценка опасностей

- •Нормы освещенности по СанПиН 2.2.1/1278—03 (извлечения — для жилых помещений)

- •Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (пдКрз) по гост 12.1.005-88 (извлечения)

- •Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ, мг/м3, в атмосферном воздухе населенных мест по гост 12.1.005—88 (извлечения)

- •Характерные значения индивидуального риска гибели людей от естественных и техногенных факторов

- •2.6. Показатели негативного влияния реализованных опасностей

- •Зависимость спж от ввп

- •Глава 3 Естественные и естественно-техногенные опасности

- •3.1. Повседневные абиотические факторы

- •3.2. Стихийные явления

- •Глава 4 антропогенные опасности

- •4.1. Виды взаимосвязей человека-оператора с технической системой

- •4.2. Восприятие внешних воздействий и ошибочные реакции человека

- •Глава 5 техногенные опасности

- •5.1.1. Вредные вещества

- •Токсикологическая классификация вредных веществ

- •Отравления протекают в острой, подострой и хронической формах.

- •Ниже приведена классификация производственных вредных веществ по степени опасности (табл. 5.2).

- •Различают несколько типов комбинированного действия ядов: аддитивного, потенцированного, антагонистического, независимого действия.

- •Примером аддитивности является наркотическое действие смеси углеводородов (бензола и изопропилбензола).

- •5.1.2. Вибрация

- •Характеристики направленности излучения шума машиной.

- •5.1.4. Инфразвук

- •5.1.5. Ультразвук

- •5.1.6. Электромагнитные поля и излучения

- •Применение электромагнитных полей и излучений

- •5.1.7. Лазерное излучение

- •При диффузном отражении энергетическая яркость источника связана с энергетическим потоком лазерного излучения соотношением:

- •Зоны опасного влияния современных лазерных установок обычно ограничены размерами производственного помещения.

- •По определению:

- •Медицинское облучение 51,5

- •Природный радиационный фон 43,4

- •Ядерные испытания 2,5

- •Стройматериалы 2,0

- •Полеты в авиалайнерах 0,3

- •Телевизоры 0,28

- •Атомная энергетика 0,08

- •5.1.9. Электрический ток

- •5.1.10. Механическое травмирование

- •5.2 Региональные и глобальные воздействия

- •5.2.1. Воздействие на атмосферу

- •Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в 2004 г.

- •Выпадение тяжелых металлов на етр в начале XXI в.

- •Вклад парниковых газов

- •5.2.2. Воздействие на гидросферу

- •Состав гидросфера

- •Сброс загрязняющих веществ со сточными водами

- •Воздействие на литосферу

- •Города России с разной категорией опасности загрязнения почв металлами

- •Источники и вещества, загрязняющие почву

- •5.3. Чрезвычайные опасности

- •Основные параметры отечественных ядерных реакторов

- •Основные причины аварий на аэс

- •Основные характеристики ахов

- •Масштабы гибели пассажиров на транспорте

- •Чрезвычайные ситуации, происшедшие на территории рф

- •Глава 6 масштабы негативного влияния опасностей на человека и природу

- •6.1. Опасности производственной и бытовой среды

- •Зависимость состояния человека от изменения параметров микроклимата

- •6.2. Региональные и глобальные опасности

- •Отдельные случаи чрезмерно высоких загрязнений компонент биосферы и их последствия

- •Влияние состава атмосферного воздуха на здоровье людей

- •6.3. Чрезвычайные опасности

- •Структура негативного влияния природных и техногенных чс

- •6.4. Смертность населения от внешних причин

- •Глава 7 анализ и прогнозирование влияния техносферных опасностей на человека

- •Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ

- •Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте

- •Шкала оценки ущерба здоровью в зависимости от класса вредности

- •Определение ущерба здоровью на основании общей оценки условий труда

- •Определение ущерба здоровью по показателю тяжести трудового процесса

- •Глава 8 безопасность человека, селитебных зон и природы

- •8.1. Понятие безопасности объекта защиты

- •8.2.Взаимодействие источников опасностей, опасных зон и объектов защиты

- •В техносфере.

- •8.3. Общие тенденции достижения бжд и зос

- •8.4. Идентификация опасностей техногенных источников

- •8.4.1. Идентификация вредных воздействий

- •8.4.2. Идентификация травмоопасных воздействий

- •Расчетные расстояния, на которых возможно нанесение ущерба здоровью населения при хранении веществ на опо

- •Удаленность опо от населенных пунктов

- •Радиусы зон поражения при авариях

- •8.4 Плотность населения в различных зонах

- •8.5 Значения величины техногенного риска

- •8.5. Защитное зонирование

- •Нормативные и расчетные размеры сзз по фактору вредных выбросов и шуму

- •8.6. Специальная техника для защиты от опасностей

- •Источника и приемника с разных сторон от зу

- •Источника и приемника с разных сторон от зу

- •8.8. Малоотходные технологии и производства

- •Этапы развития стратегий по обращению с отходами

- •8.9, Наилучшие из доступных современных технологий

- •8.10. Комплексная оценка безопасности техногенного объекта ижизненного пространства

- •8.11. Стратегия глобальной безопасности. Устойчивое развитие

- •Глава 9

- •Глава 10 защита человека от естественных опасностей

- •10.1. Защита от переменных климатических воздействий

- •10.1.1. Защита от воздействия высоких температур

- •10.1.2. Защита от воздействия низких температур

- •Средства для восстановления функционального состояния человека после нахождения в холодной воде

- •10.1.3. Вентиляция и кондиционирование

- •10.1.4. Отопление помещений

- •10.2. Освещение

- •Нормы освещенности при искусственном освещении по сНиП 23-05-95 (извлечения)

- •Нормы освещенности по СанПиН 2.2.1/1278—03 (извлечения — для образовательных учреждений)

- •По методу Данилюка

- •10.3. Водоподготовка и водопользование

- •10.4. Требования к пищевым продуктам

- •Пдк токсичных металлов в продуктах питания по СанПиН

- •Глава 11 защита человека от опасностей технических систем и технологий

- •11.1. Защита от выбросов токсичных веществ в атмосферный воздух помещений

- •11.2. Защита от вибраций

- •Гигиенические нормы вибраций по сн 2.2.4/ 2.1.8.566 – 96 (извлечения)

- •Виброизоляции

- •Виброизоляторы:

- •Гасителем колебаний

- •На фундамент:

- •Элементами:

- •11.3. Защита от акустических воздействий

- •Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах и на территории жилой застройки

- •Допустимые уровни воздействия звукового давления на рабочих местах при воздействии воздушного ультразвука

- •Допустимые уровни виброскорости и ее пиковые значения при контактном воздействии ультразвука

- •11.4. Защита от неионизирующих электромагнитных полей и излучений

- •Предельно допустимые уровни эми рч, в/м, для населения

- •Основные характеристики радиопоглощающих материалов

- •11.5. Защита от электромагнитных полей и излучений оптического диапазона

- •11.5.1. Защита от инфракрасного излучения Нормирование ик-излучения.

- •11.5.2. Защита от лазерного излучения

- •11.6. Защита от ионизирующих излучений

- •Мощность эквивалентной дозы, используемая при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения

- •11.7. Защита пользователей компьютерной техники

- •11.8. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности

- •11.9. Защита от механического травмирования

- •Смысловые значения и области применения сигнальных цветов и соответствующие им контрастные цвета.

- •Глава 12 минимизация антропогенных опасностей

- •12.1. Обучение и инструктаж

- •12.2. Подготовка операторов

- •12.3. Организация безопасного трудового процесса

- •12.4. Особенности безопасной трудовой деятельности женщин и подростков

- •Глава 13 защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного воздействия техносферы

- •13.1. Защита атмосферного воздуха от выбросов

- •13.2. Защита гидросферы от стоков

- •13.3. Защита земель и почвы от загрязнения

- •Дкп для почвы по гн 6229-91

- •Удельны затраты различных технеологий обезвреживания тбо, долл/т

- •13.4. Защита от радиоактивных отходов

- •13.4. Защита от радиоактивных отходов

- •Глава 14 защита от техногенных чрезвычайных опасностей

- •14.1. Общие меры защиты

- •Предельное количество вещества, допустимое для промышленного объекта

- •Вид и допустимое количество вещества, находящегося на объекте

- •14.2. Защита от пожаров и взрывов

- •Глава 11 239

- •Глава 14 392

- •Глава 16 481

- •Глава 17 484

- •Значения критической плотности теплового потока

- •14.2.2. Защита на взрывоопасных объектах

- •Основные параметры взрыва аэрозолей

- •Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей

- •Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей

- •14.2.3. Методология оценки пожаро-, взрывоопасности помещений и зданий

- •Удельная пожарная нагрузка помещений в1—в4

- •Степени огнестойкости зданий

- •14.3. Защита на химически опасных объектах

- •14.3. Защита на химически опасных объектах

- •14.3. Защита на химически опасных объектах

- •Глава 14. Защита от техногенных чрезвычайных опасностей

- •14.3. Защита на химически опасных объектах

- •14.4. Защита на радиационно опасных объектах

- •Классификация радиационных аварий (шкала пче5)

- •Фазы радиационной аварии и их характеристика

- •Критерии для принятия решений об отселении ограничении потрепления загрязненных пищевых продукто

- •Критерии для принятия решений об ограничении потребления загрязненных продуктов в первый год после возникновения аварии

- •Радиусы зоны упреждающей эвакуации (зона № 1)

- •Меры по защите населения (по фазам аварии)

- •Глава 15 Защита от стихийных явлений

- •Характеристика землетрясений

- •Глава 16 защита от терроризма

- •Глава 17 защита от глобальных воздействий

- •Ядерные взрывы, произведенные в ссср и сша

- •Глава 18 мониторинг и контроль опасностей

- •18.1. Мониторинг окружающей среды.

- •18.2. Мониторинг источника опасностей

- •Распределение происшествий, не приведших к авариям или инцидентам, по основным категориям (компания «Халлибуртон», Россия, июнь ― декабрь 2002 г.)

- •18.3. Мониторинг здоровья работающих и населения

- •19 Глава государственное управление

- •19.1. Структура управления

- •19.2. Безопасность труда

- •19.3. Охрана окружающей среды

- •19.4. Защита в чрезвычайных ситуациях

- •19.5. Международное сотрудничество

18.2. Мониторинг источника опасностей

Организация мониторинга источников загрязнения на объектах осуществляется с целью получения оперативной и систематической информации о состоянии окружающей среды, а также для обеспечения технологической и экологической безопасности на самих контролируемых объектах. По данным МИ можно оценивать не только собственно параметры окружающей среды, но и косвенно судить по их характеристикам о работоспособности, а также о характере режима функционирования («штатный» или аварийный) технологического оборудования на объекте, являющегося главным источником опасности для его персонала и проживающего вокруг населения.

Мониторинг выбросов промышленных предприятии и транспортных средств сводится к определению их фактической величины и сопоставлению ее с величиной ПДВ. Применительно к промышленным предприятиям правила установления ПДВ определены ГОСТ 17.2.3.02―78. Контролю подлежат выбросы, поступающие от дымовых труб, вытяжных систем плавильных и разливочных агрегатов, сушильных установок, нагревательных и электротермических печен кузнечно-прессовых и термических цехов, шихтовых двором, участков очистки и обрубки отливок, участков приготовления формовочных и стержневых смесей, цехов механическом обработки материалов, сварочных постов и оборудования для резки металлов и сплавов, отделений для нанесения химических, электрохимических и лакокрасочных покрытий и др.

Организация МИ и решаемых ими задач наиболее наглядно может быть показана на примерах особо опасных промышленных объектов.

Категория опасности предприятия имеет первостепенное значение для организации мониторинга источников загрязнения и во многом определяет его задачи.

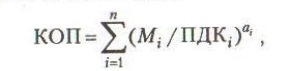

Соответствующие рекомендации по делению промышленных предприятий на категории опасности в зависимости от масс и видового состава выбрасываемых загрязняющих веществ предписывают оценивать категории опасности предприятий (КОП) по соотношению:

где М ― масса выбросов i-гo вещества, т/год; ПДК, ― среднесуточная ПДК i-гo вещества, мг/м³, в воздухе населенных мест; n ― количество загрязняющих веществ (по перечню), выбрасываемых пред приятием; аi ― коэффициент, учитывающий класс опасности i-го вещества (1-й класс ― а = 1,7; 2-й класс ― а = 1,3; 3-й класс а = 1,0; 4-й класс -а = 0,9).

При отсутствии официально принятой среднесуточной ПДК для расчетов берут максимальную разовую ПДК или соответствующий ориентировочный безопасный уровень вредности (ОБУВ), или уменьшенные в 10 раз ПДК воздуха рабочей зоны.

При всех Mi/ПДКi< 1 значения КОП не рассчитывают, а предприятие вообще не учитывают как опасное.

При таком подходе категория опасности предприятия оценивается суммой категорий опасности загрязняющих веществ. Сами предприятия при этом делятся на четыре категории опасности:

особо опасные (1-я категория) ― при КОП > 1 000 000;

опасные (2-я категория)-при КОП от 10 000 до 1000 000;

малоопасные (3-я категория) ― при КОП от 1000 до 10 000;

практически безопасные (4-я категория) ― при КОП < 1000.

Предприятия 1-й категории опасности относительно малочисленны. Но имеют или высокие значения валовых выбросов, или (и) выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опасности. Поэтому они являются самыми высоко опасными (особо опасными). К ним в первую очередь относят объекты, связанные с производством, хранением, переработкой и уничтожением аварийно химически опасных веществ, высокотоксичных промышленных отходов и отравляющих веществ.

Для повышения надежности система мониторинга ОПО обычно дублируется:

на подсистему автоматических приборов контроля загрязняющих веществ;

подсистему пробоотбора и лабораторного анализа проб,взятых вблизи источника загрязнения.

Обе подсистемы работают во взаимодействии, дополняя друг друга и увеличивая эффективность и надежность всей системы в целом.

Подсистема приборов автоматического контроля охватывает практически все источники загрязнения, представляющие опасность для работающего персонала и окружающей среды, а также проживающего вокруг объекта населения. К ее основным функциям относятся:

сигнализация о превышении допустимого уровня (обнаружение) и измерение концентраций вредных веществ (определение) вблизи источника загрязнения, а также в зоне пром-площадки и СЗЗ;

обнаружение мест утечек опасных веществ в окружающую среду и формирование исходных данных для прогноза об их распространении в случае аварии;

контроль за техническими параметрами природоохранного оборудования и сооружений, а также других экологически значимых параметров технологических процессов;

диагностика и контроль за характеристиками элементом самих контрольно-измерительных приборов и автоматики;

обработка, систематизация, протоколирование, отображение и хранение аналитической информации;

формирование и передача информации диспетчеру предприятия на центральный пульт управления, а также на вышестоящий государственный уровень.

Характерной особенностью мониторинга источников загрязнения на особо опасном объекте является сочетание двух одновременно решаемых задач: обеспечение безопасности персонала и окружающей среды.

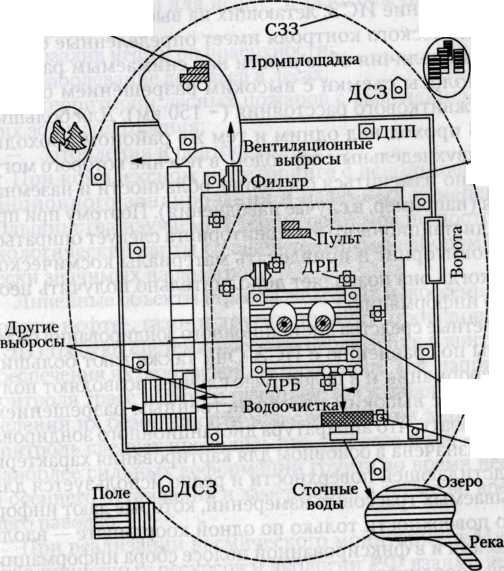

На рис. 18.1. приведена схема мониторинга ООП по уничтожению отравляющего вещества. Капсула с ОВ окружается герметичным или полу герметичным вентилируемым и контролируемым защитным боксом, находящемся также в полугерметичном вентилируемом и контролируемом рабочем помещении, расположенном на охраняемой и контролируемой рабочей территории (промплощадке), вокруг которой создается контролируемая санитарно-защитная зона (СЗЗ), Система мониторинга особо опасного объекта соответствует его структуре.

Мониторинг источников имеет широкое распространение, поскольку органами ростехнадзора в последние годы зарегистрировано более 200 тыс. ОПО.

В отдельных случаях мониторинг источников проводят с применением аэрокосмической техники и методов неразрушающего контроля технических систем.

Аэрокосмический мониторинг. Для мониторинга протяженных объектов (так называемых линейных объектов, у которых размеры по одной координате значительно больше, чем по другой, ― трассы железных и шоссейных дорог, нефте-, газопроводы) и объектов, занимающих большие площади, применение методов наземного мониторинга требует слишком большого числа участников и аппаратуры, усложняет систему временной синхронизации измерений и требует значительных материальных затрат.

Рис. 18.1. Схема мониторинга особо опасного объекта по уничтожению ОВ:

ДСЗ ― датчик санитарно-защитной зоны; ДПП ― датчик

пром-площадки; ДРП ― датчик рабочих помещений; ДРБ ―

датчик рабочих блоков; ДТК ― датчик технологических капсул

мониторинга таких объектов используют систему комплексов дистанционного зондирования. К ним относятся:

искусственные спутники Земли (ИСЗ);

высотные самолеты-лаборатории (высота полетов измерений Н> 1―2 км);

низколетающие самолеты-лаборатории (> 50―100 м);

вертолетные лаборатории.

Для исследования состояния природных ресурсов и решения экологических задач в России и за рубежом применяется большое число различных типов самолетов-лабораторий и ИСЗ.

Использование ИСЗ, летающих на высотах 300―600 км, для экологического контроля имеет определенные ограничения из-за наличия облачности над снимаемым районом и узкой полосы съемки с высоким разрешением относительно межвиткового расстояния (~ 150 км). Для большинства ИСЗ проход над одним и тем же районом проходит обычно с двухнедельным периодом, в течение которого могут существенно измениться состояние облачности и наземная ситуация (например, в случае наводнения). Поэтому при проведении дистанционного экомониторинга следует опираться на аэромониторинг и привлекать материалы космической съемки, когда она позволяет дополнительно получить необходимую информацию.

Самолетные средства дистанционного зондирования более мобильны по сравнению с ИСЗ. Они также дают больший объем информации и в целом ряде случаев позволяют получить данные с высоким пространственным разрешением. Следует сказать, что аппаратура дистанционного зондирования предназначена в основном для картирования характеристик подстилающей поверхности и редко используется для так называемых трассовых измерений, которые дают информацию о поверхности только по одной координате ― вдоль линии полета и в фиксированной полосе сбора информации по другой координате.

По разрешающей способности съемки с ИСЗ в оптическом и радиодиапазоне (радиолокация) приближаются к съемкам с борта высотных самолетов-лабораторий: черно-белые снимки высокого разрешения (2 м и более) с космических аппаратов серии «Космос» в полосе 18 км, а также с разрешением 3―5 м в полосе 37,5 км.

Съемки с вертолетов также имеют свои ограничения из-за сильных угловых колебаний, что не позволяет проводить качественную плановую фотосъемку. Вертолеты используются обычно для проведения телевизионной съемки. Таким образом, дистанционная съемка с борта самолетов-лабораторий является в большинстве случаев основным вариантом для целей экомониторинга.

Высотная аэрокосмическая съемка позволяет определять и картировать следующие явления:

загрязнение нефтепродуктами и некоторыми цвето-контрастными веществами (торф, взвеси почвы и грунта, буровые растворы для нефте- и газодобычи и др.) водных акваторий;

разлив нефти по поверхности;

заболевание деревьев в лесах;

территории лесных пожаров с выделением выгоревших зон и зон горения;

затопления и подтопления.

При комплексном мониторинге с использованием дистанционного зондирования и наземных измерений для большинства изучаемых территорий можно построить их экологические карты со значительными набором экологически значимых параметров.

Линейные объекты (трассы железных и шоссейных дорог, трассы нефте-, газо- и других продуктопроводов, каналы, ЛЭП) требуют систематического наблюдения и контроля для обеспечения их безопасной эксплуатации. Так, например, для контроля трасс нефте- и газопроводов и дорог с целью определения их безопасности и экологических характеристик контроль следует проводить два-три раза в год ― в период наиболее сильных деформаций грунта во время весеннего и осеннего оттаивания и замерзания, а также во время летнего паводка.

При реализации космического мониторинга Министерство природных ресурсов и экологии РФ взаимодействует с Российским авиационно-космическим агентством и Министерством обороны РФ.

Для наблюдения за состоянием сложных и энергоемких технических систем (элементы конструкции атомных реакторов, подземные нефте- и газопроводы и т.п.) активно разрабатываются и применяются средства неразрушающей диагностики. Основное преимущество такого метода кон-т-роля состоит в возможности выявления дефектов конструкций непосредственно в процессе их эксплуатации и при профилактических осмотрах. Средства и методы неразрушающего контроля весьма эффективны и экономически целесообразны.

Контроль за безопасностью оборудования и продукции. Для исключения эксплуатации оборудования, не соответствующего требованиям безопасности, производится соответствующая проверка оборудования как перед его первичным задействованием, так и в процессе эксплуатации. Применительно к оборудованию повышенной опасности проводятся специальные освидетельствования и испытания.

При поступлении нового оборудования и машин на предприятие они проходят входную экспертизу на соответствие требованиям безопасности. Она проводится отделом главного механика с привлечением механика того подразделения (цеха), где его планируют использовать. В случае проверки энергетических систем в ней участвуют также главный энергетик и энергетик указанного выше подразделения. Если оборудование не соответствует предъявляемым требованиям, оно не допускается к использованию, при этом составляется рекламация в адрес завода-изготовителя.

Ежегодно отдел главного механика проверяет состояние всего парка станков, машин и агрегатов цеха. Особое внимание уделяется компрессорным устройствам, грузоподъемному оборудованию, лифтам, газопроводам и т.п.

При постановке новой продукции на производство устанавливают режим, позволяющий обеспечить выполнение всех действующих требований безопасности и экологичности. В техническое задание не допускается включать требования, которые противоречат требованиям законов РФ и нормативных документов органов надзора за безопасностью, охраной здоровья и природы.

Согласно этому в процессе разработки документации проверка новых технических решений, обеспечивающих достижение новых потребительских свойств продукции, должна осуществляться при лабораторных, стендовых и другие исследовательских испытаниях моделей, макетов, натурш составных частей изделий и экспериментальных образцов продукции в целом в условиях, как правило, имитирующих реальные условия эксплуатации.

Опытные образцы (опытную партию) или единичную продукцию (головной образец) подвергают приемочным испытаниям в соответствии с действующими стандартами или типовыми программами и методиками испытаний, относящимся к данному виду продукции. Приемочные испытания проводят по программе и методике, подготовленным разработчиком и согласованным с заказчиком или одобренным приемочной комиссией. В приемочных испытаниях независимо от места их проведения вправе принять участие изготовитель и органы, осуществляющие надзор за безопасностью, охраной здоровья и природы, которые должны быть заблаговременно информированы о предстоящих испытаниях.

Оценку выполненной разработки и принятие решения о производстве и (или) применении продукции проводит приемочная комиссия, в состав которой входят представители заказчика (основного потребителя), разработчика, изготовителя. При необходимости к работе комиссии могут быть привлечены эксперты сторонних организаций, а также органы, осуществляющие надзор за безопасностью техники, охраной здоровья и природы.

В мировой практике на промышленных объектах были проведены исследования соотношений инцидентов различной степени серьезности, направленные на выявление связи между крупными и мелкими происшествиями, а также другими опасными событиями. Были сделаны следующие важные выводы:

в каждом исследовании прослеживалась связь между разными типами событий, менее тяжелые происшествия регистрировались гораздо чаще, чем более тяжелые;

каждый раз была опасность того, что «происшествия без травм» и «опасные ситуации» могли перерасти в более серьезные;

представленные ниже цифры, соответствующие количеству случаев потери контроля, послужили материалом для разработки методов улучшенного контроля.

В результате получено следующее соотношение: на 1 тяжелое происшествие (с потерей трудоспособности) приходятся 10 происшествий с легкими последствиями (любая травма, не приводящая к потере трудоспособности), 30 случаев нанесения материального ущерба (все типы), 600 происшествий без видимых травм и материального ущерба, т. е. 1:10 : 30 : 600.

Таким образом, предотвращение самых легких происшествий косвенным образом влияет и на количество происшествий с тяжелыми последствиями. Более того, в последнее время в мировой практике принято учитывать и оценивать опасность возникновения аварийной ситуации и регистрировать происшествия, которые произошли, но не привели к аварии, инциденту или несчастному случаю. Регистрация и анализ происшествий, которые в реальности не привели к более тяжелым последствиям, служат основой для снижения аварийности и травматизма. В качестве методического примера приведем данные, представленные в табл. 18.1.

Таблица 18.1